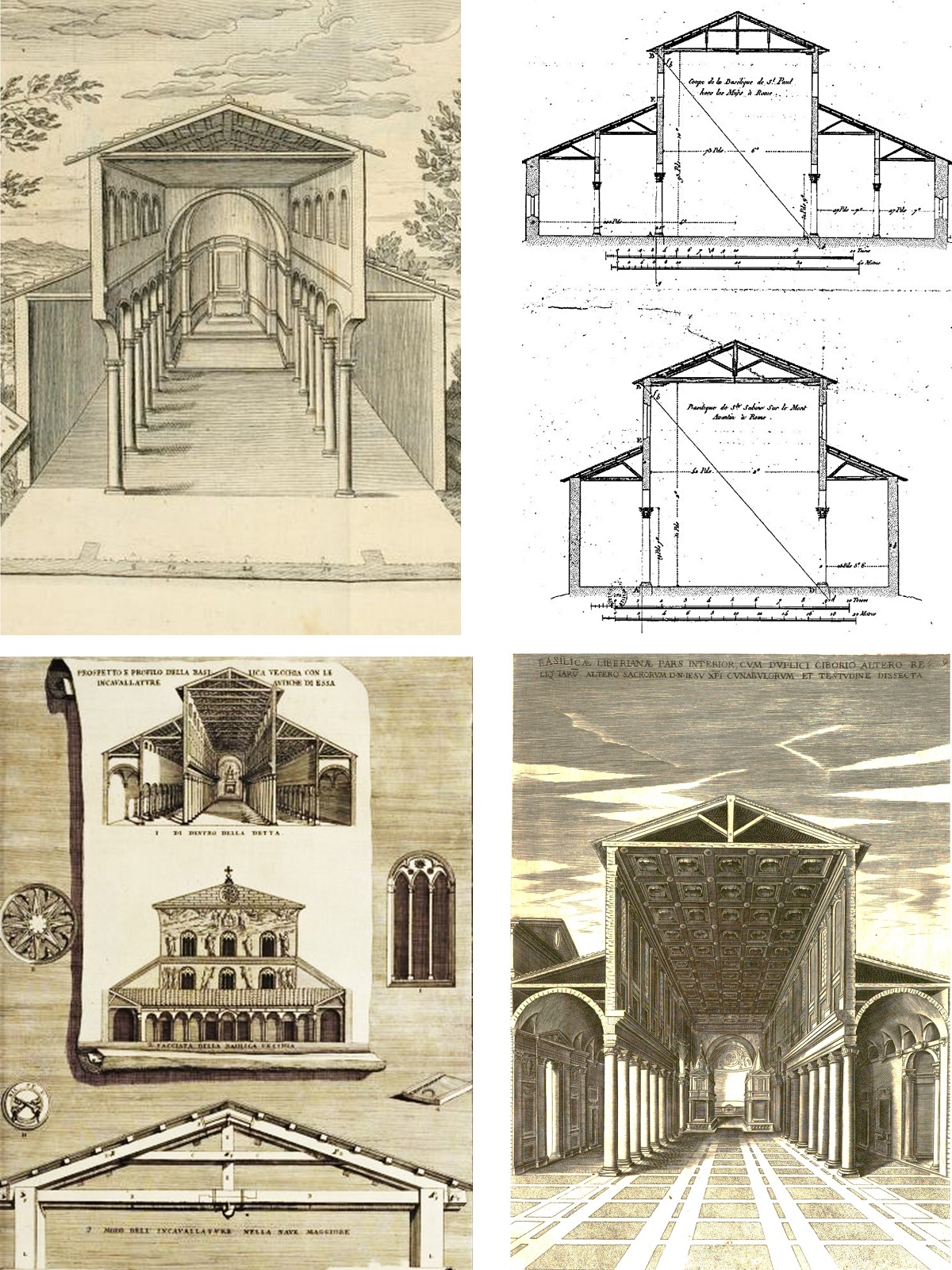

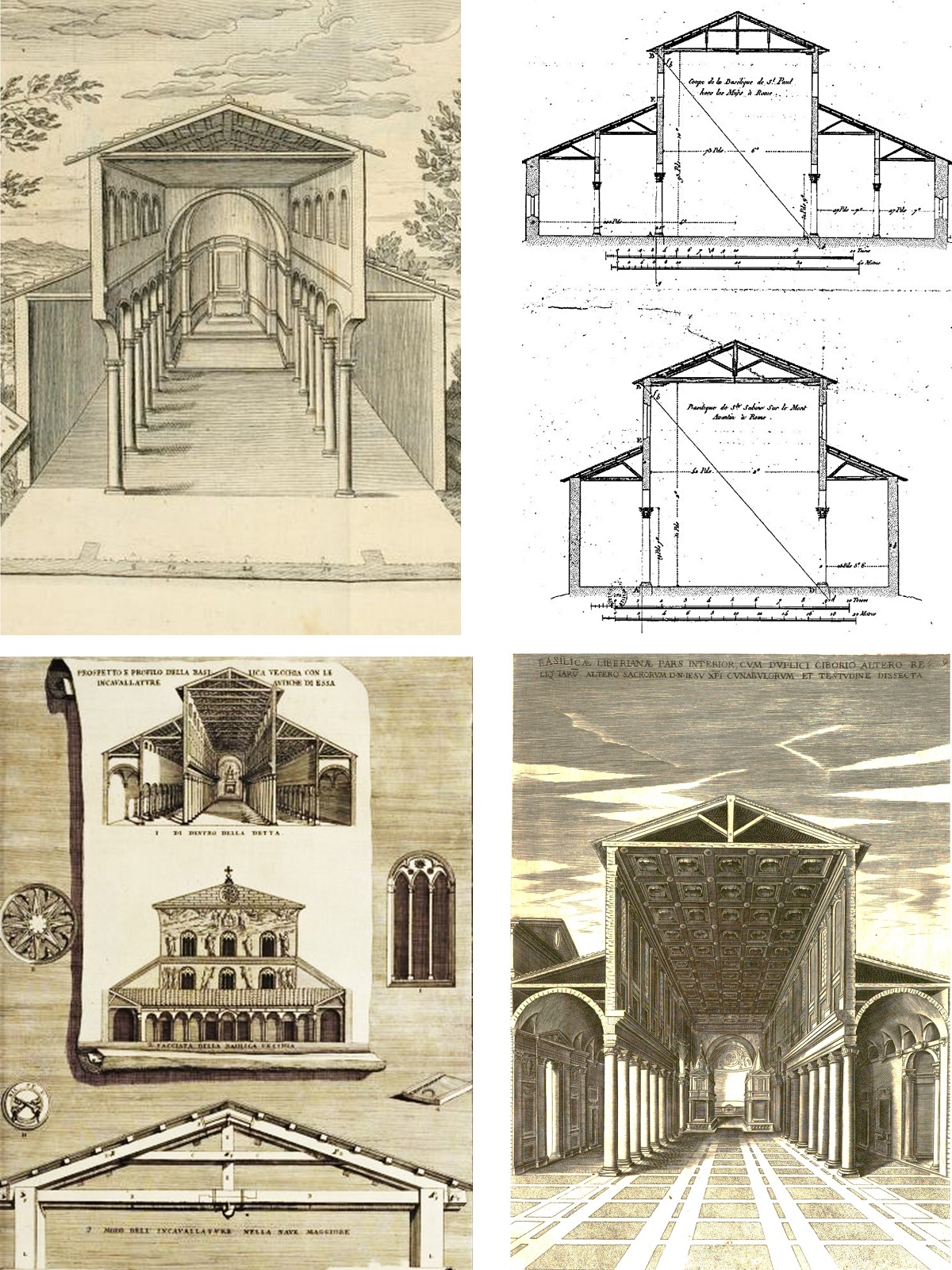

La revisión desde la crítica de la arquitectura gótica respecto a la románica, cuya formalización se realizó bajo los cánones el Gemma animae (c. 1120) de Honorio de Autun, se ha fijado en la disposición del ábside de las capillas, la proporción de la sección del edificio y la iconografía de las fachadas, basadas en nueva liturgia del Prochiron, vulgo rationale divinorum officiorum (1291) de Guillermo de Durando; pero poco ha incidido en los aspectos formales de la tipología de las cubiertas de las catedrales góticas, que formalizan así su quinta fachada sobre la ciudad. Generalmente inclinada y a dos aguas, fue impuesta en el imaginario cristiano a través de las basílicas prototípicas de San Juan Letrán (9-XI-324, figura 1. a), San Pablo Extramuros (18-XI-324, figura 1. b), San Pedro (c. 326, figura 1. c) o Santa María la Mayor (5-VIII-358, figura 1. d).

Figura 1.

a) De basilica et patriarchio Lateranensi libri quattuor, Cesare Rasponi (1656); b) Traité théorique et pratique de l’art de bâtir. T.3, Jean Rondelet (1805); c) Il Tempio Vaticano e sua origine, Carlo Fontana (1694); d) Basilicae S. Mariae Majoris de Urbe, a Liberio Papa I usque ad Paulum V. Pont. Max., Paulo de Angelis (1621)

Figura 1.

a) De basilica et patriarchio Lateranensi libri quattuor, Cesare Rasponi (1656); b) Traité théorique et pratique de l’art de bâtir. T.3, Jean Rondelet (1805); c) Il Tempio Vaticano e sua origine, Carlo Fontana (1694); d) Basilicae S. Mariae Majoris de Urbe, a Liberio Papa I usque ad Paulum V. Pont. Max., Paulo de Angelis (1621)

Fuente: Elaboración propia

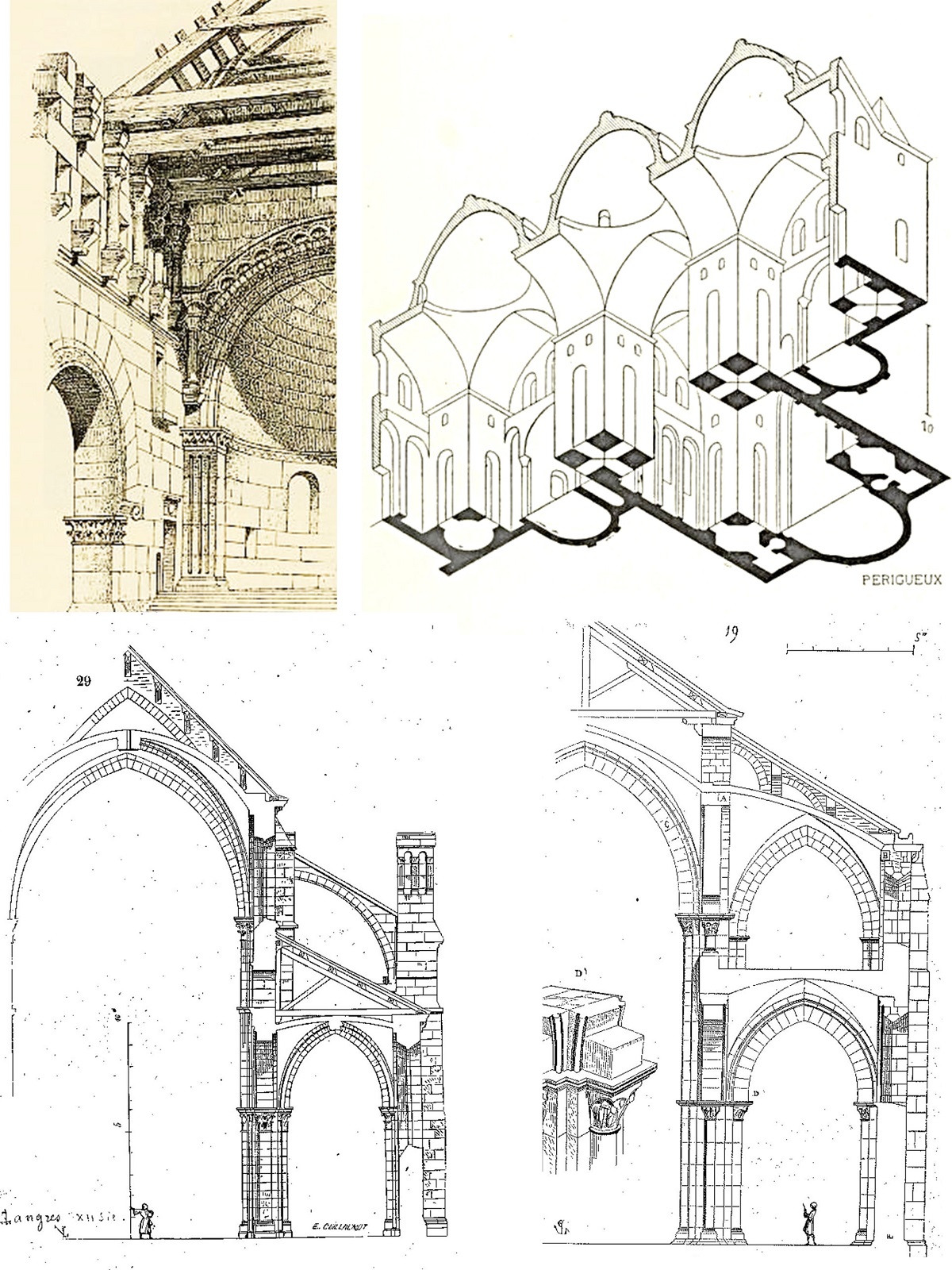

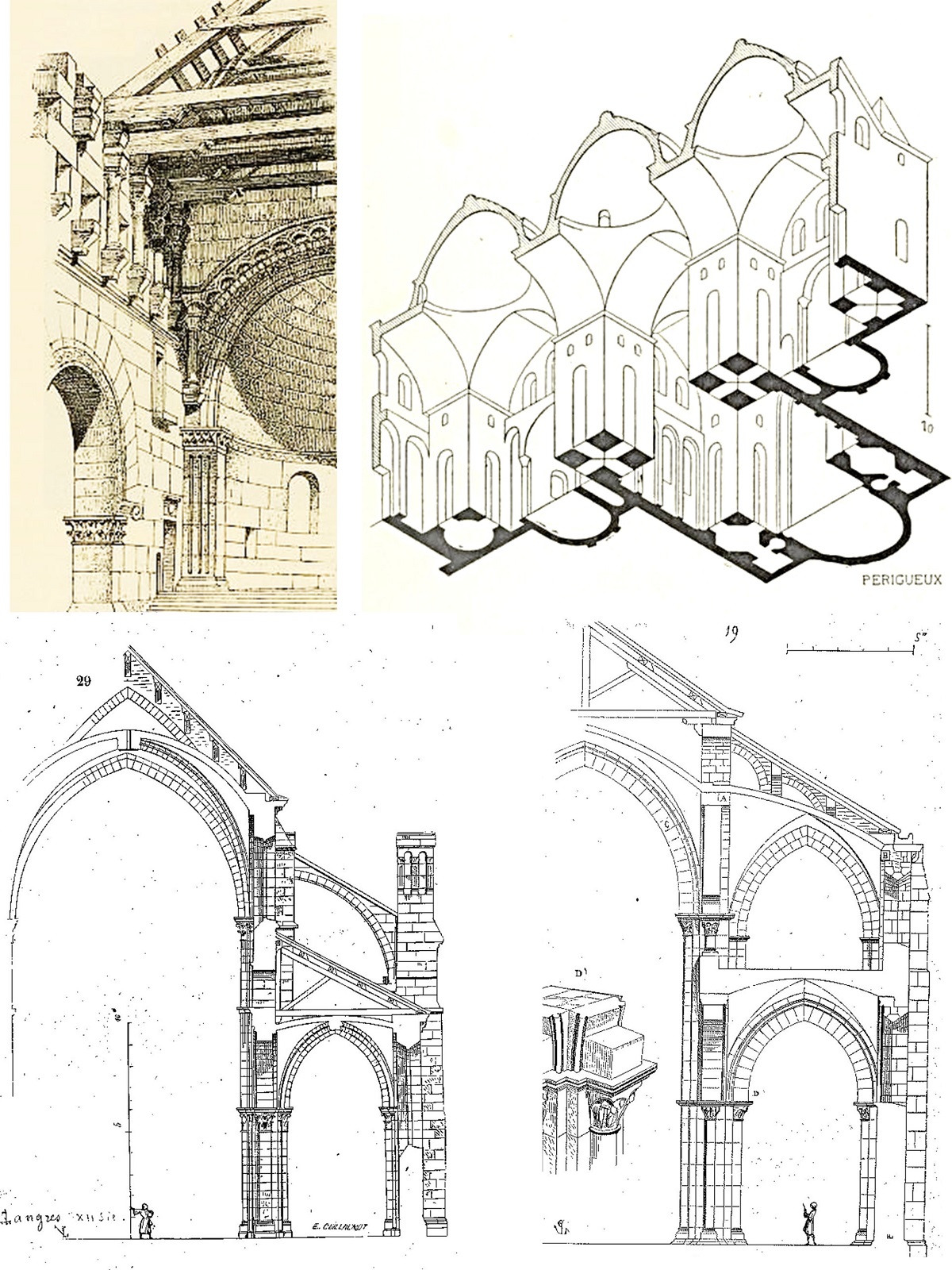

Estructuralmente, estas cubiertas con cerchas apoyadas sobre los muros no tienen empujes (figura 2. a), y fueron sustituidas, en el románico, por un sistema abovedado de una sola directriz (figura 2. b), y por crucerías de doble directriz en el gótico, disponiendo entonces de importantes empujes, pero protegidas del fuego. Sobre las mismas se construyó una estructura de madera, consiguiendo la pendiente necesaria mediante vigas sobre arcos diafragma (figura 2. c) o encerchados sobre las paredes (figura 2. d), para rematar así el edificio y construir de esta forma la imagen del cuerpo superior de la catedral en el Medioevo.

Figura 2.

a) Iglesia Qalb-Louzeh, Siria (s. VI), Le origini della architettura lombarda e delle sue principali derivazioni nei paesi d’oltr’Alpe, Giovanni Teresio Rivoira (1901); b) Saint-Front de Perigueux, Histoire de l’architecture. Tome 2, Auguste Choisy (1899); c) catedral de Langres, Lam. XLII, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Tomo 2, Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc (1854); d) catedral de Vézelay, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Tomo 4

Figura 2.

a) Iglesia Qalb-Louzeh, Siria (s. VI), Le origini della architettura lombarda e delle sue principali derivazioni nei paesi d’oltr’Alpe, Giovanni Teresio Rivoira (1901); b) Saint-Front de Perigueux, Histoire de l’architecture. Tome 2, Auguste Choisy (1899); c) catedral de Langres, Lam. XLII, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Tomo 2, Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc (1854); d) catedral de Vézelay, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Tomo 4

Fuente: Elaboración propia

Esta estética contrasta con las cubiertas de perfil plano a las que aludía Viollet-le-Duc al describir las terrazas de iglesias del Midi como Notre-Dame-de-l’Assomption de Clermont (1248, figura 3. b), Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbona (1272, figura 3. c) y Saint-Étienne de Limoges (1273, figura 3. d) (Viollet-Le-Duc, 1854-1868). Por su parte, Robert de Lasteyrie manifiesta la extrañeza de las cubiertas planas de Saint-Nazaire de Béziers (c. 1215, figura 3. a), Saint-Nazaire de Carcassonne (1269) o Saint-André de Burdeos (c. 1305), con su techo apoyado directamente sobre la bóveda (Lasteyrie, 1926), mientras que George Street ya había resaltado, también, la insólita cubierta plana de la catedral de Santa Eulalia de Barcelona (Street, 1865).

Figura 3.

a) Saint-Nazaire de Beziers; b) Notre-Dame-de-l’Assomption de Clermont; c) Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbona; d) Saint-Étienne de Limoges

Figura 3.

a) Saint-Nazaire de Beziers; b) Notre-Dame-de-l’Assomption de Clermont; c) Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbona; d) Saint-Étienne de Limoges

Fuente: Google Earth Pro

La aplicación del modelo del gótico meridional

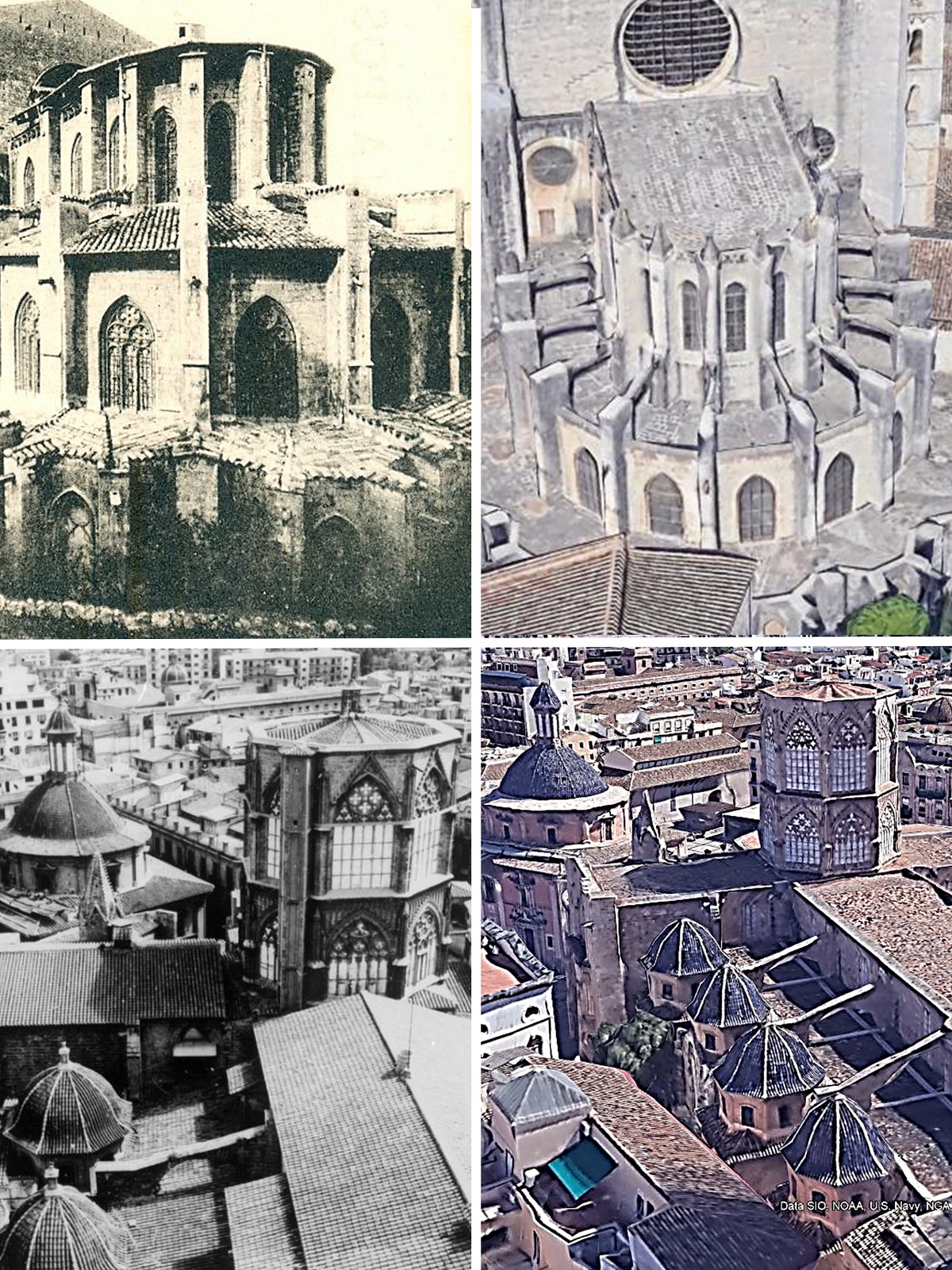

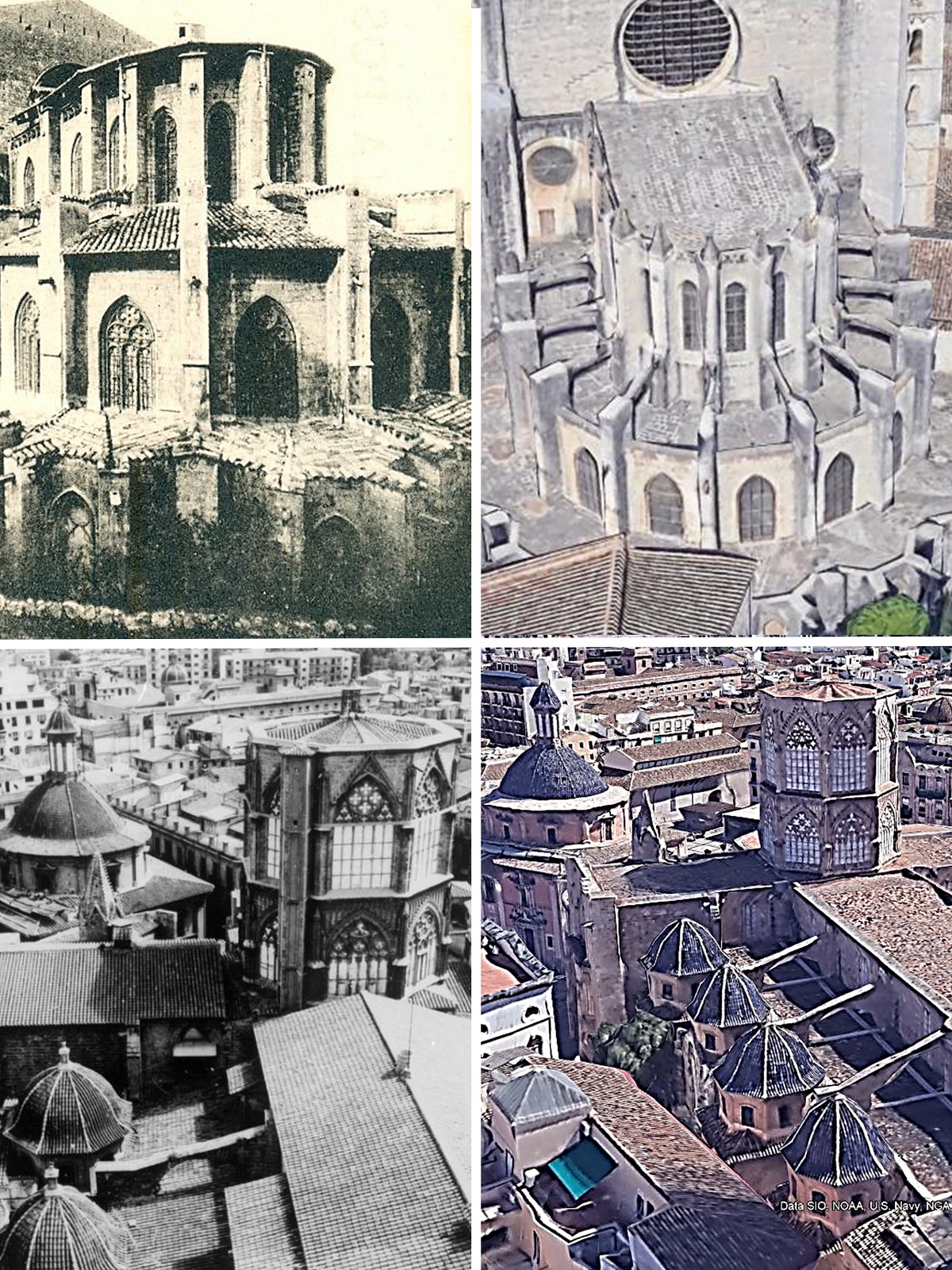

El modelo de perfil plano se introdujo en la Península Ibérica a través de las catedrales de Santa Eulalia de Barcelona (1298, figura 4. a), Santa María de Gerona (1312, figura 4. b), la colegiata de Santa María de la Aurora de Manresa (1322, figura 4. c), la catedral de Saint-Jean-Baptiste de Perpiñán (1324) y la basílica menor de Santa María del Mar de Barcelona (1329, figura 4. d), y fue transmitido a través de la seo de Santa María de Tortosa (1345) en las regiones meridionales y del Levante español.

Figura 4.

a) Santa Eulalia de Barcelona; b) Santa María de Gerona; c) colegiata de Santa María de la Aurora de Manresa; d) Santa María del Mar de Barcelona

Figura 4.

a) Santa Eulalia de Barcelona; b) Santa María de Gerona; c) colegiata de Santa María de la Aurora de Manresa; d) Santa María del Mar de Barcelona

Fuente: Google Earth Pro

Vicente Lampérez (1909) señala este principio como un factor diferenciador del gótico en Castilla y Aragón, que impuso en la Corona una sección escalonada con cubiertas planas, entendidas también por Josep Puig i Cadafalch (1923) como la transformación de la catedral del Norte. Así, se practicó una readaptación formal, considerando aspectos de temperatura, higrometría y radiación solar, valiéndose de la construcción de terrazas practicables y de la disposición de una menor superficie de ventanales (Zaragozá, 2000).

Este espíritu se refleja en la visión de Bonaventura Bassegoda i Musté, al recoger las palabras del obispo Josep Torres i Baiges, quien afirmó que “la arquitectura gótica en Cataluña no presenta exuberancia, fantástico idealismo ni sublimes exageraciones como en otras partes, sino que demuestra el equilibrio de facultades” (Bassegoda i Musté, 1946, p. 187), si bien matiza dos estilos dispares: el romano, de apego a la realidad sensible, y el del norte, de dominio de la imaginación. El planteamiento también había sido esbozado por Bonaventura Bassegoda Amigó, al explicar la evolución de los modelos de Santa María del Mar, Santa María de la Aurora de Manresa y la catedral de Mallorca (Bassegoda Amigó, 1925).

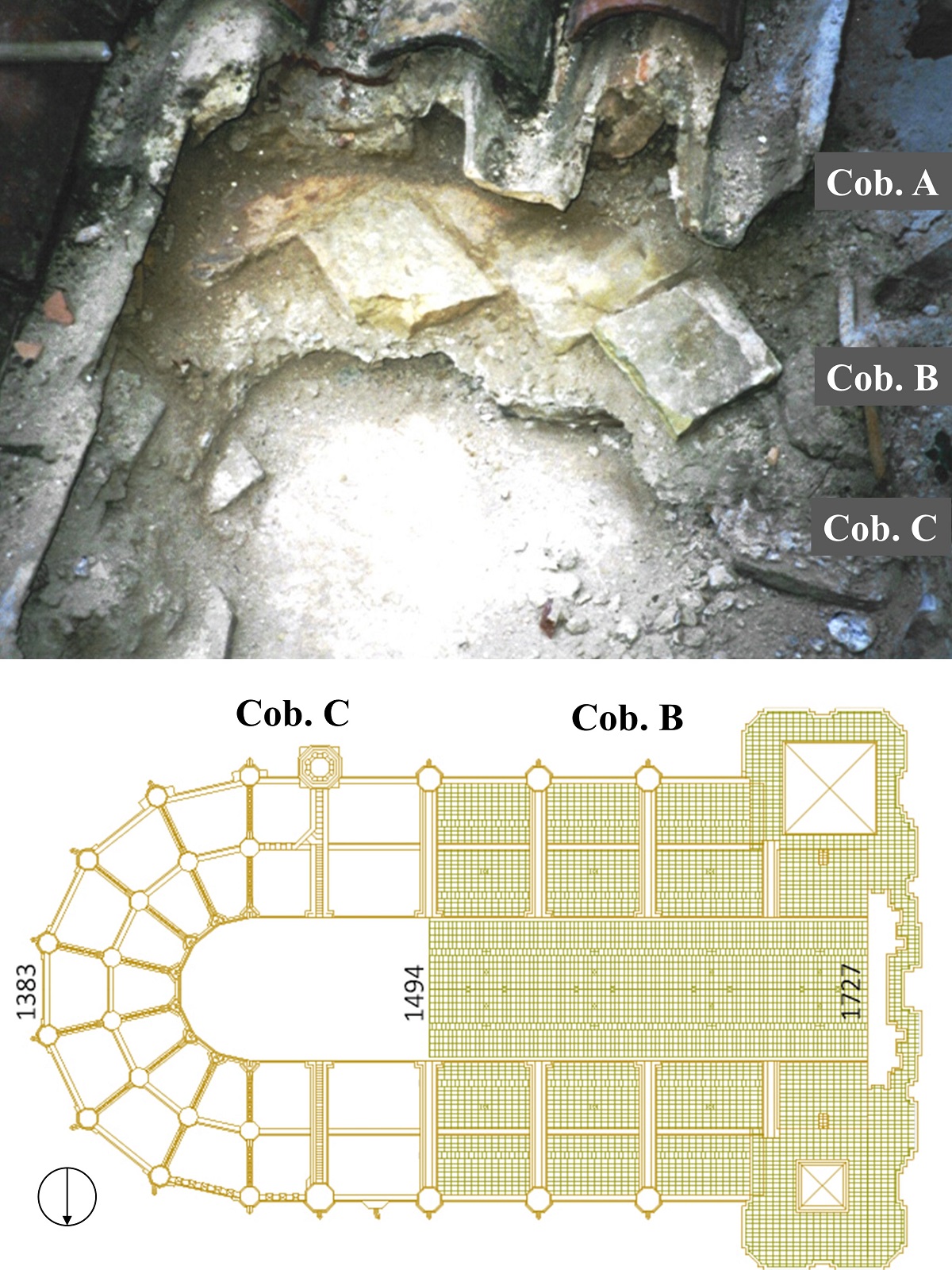

Así pues, la perduración de la tradición constructiva tardoclásica de cubiertas planas sobre elementos de rellenos en bóvedas medievales, con variantes de superficie plana o algo alabeada y con acabados de rasilla cerámica, piedra o trespol, fue definida por Juan Bassegoda Nonell (1989a) como una singularidad constructiva del gótico catalán. Documentalmente, consta en los libros de fábrica de Barcelona (Carreras Candi, 1914), Mallorca (Domenge i Mesquida, 1999) o Tortosa (Almuni, 2007), y en las catas de Perpiñán (Mayeux, 1906), Mallorca (González, 1987), Valencia (Vila Ferrer, 2007), Alicante (Borrego Colomer y Saranova Zozaya, 1994) o Sevilla (Jiménez, 2000). Desde el punto de vista estructural, el plemento cerámico dispone de una capa superior más o menos gruesa de opus ceamenticium, lo que comporta unas situaciones mecánicas más complejas que las que plantean las armaduras de madera, simplemente apoyadas sobre los muros de cerramiento. Se refiere a ello Leopoldo Torres Balbás, en sus estudios sobre el comportamiento de las bóvedas romanas (Torres Balbás, 1946) y góticas (Torres Balbás, 1939), y de sus nervios y ojivas (Torres Balbás, 1945). El sentido empírico de este comportamiento estructural es también mencionado por Juan Bassegoda Nonell, al discutir sobre las bóvedas de Santa María del Mar (Bassegoda Nonell, 1977), estables tras el incendio de 1379 y reparadas con cuñas de hierro (Bassegoda i Musté, 1944), y las de la Iglesia del Pino de Barcelona, que se desplomaron tras el incendio de 1936, quedando solo el relleno de cal y las ollas (Bassegoda Nonell, 1989b). La concepción de este modelo estructural ha sido nuevamente puesta en debate por Zaragozá (2008) y comprobada desde la teoría de análisis límite en Mallorca (Murcia-Delso et al., 2009), Tortosa (Costa Jover, 2015) y Valencia (Llopis et al., 2016). El modelo, por sus características de peso, presenta un buen comportamiento frente al viento y en sismos, al estar aglutinado con mortero de cal, y posee un coeficiente de deformación longitudinal diez veces mayor que el del cemento, lo cual implica, por tanto, menor rigidez.

Los orígenes del sistema constructivo

Johann Joachim Winckelmann, en su Geschichte der Kunst des Altertums (1764), dio a conocer la técnica del aligeramiento de los dolios romanos, los cuales fueron conocidos y estudiados más recientemente por Giuseppe Lugli en Vólte alleggerite per mezzo di olle o tubi fittili (1957), en un periodo que cubre desde Pompeya (s. I a. C.) hasta Ravena (s. V). La primera constatación documental de este tema la realizó Víctor Mortet en la catedral Saint-Donatien de Brujas (c. 1127), de cuya cúpula el cronista Galbert indica que “contecta fictitio opère, ollis et lateribus cacuminata” (citado en Mortet, 1911, p. 376). Dicha técnica se utilizó también en el mismo periodo en Palermo, en San Giacomo alla Marina (1130), San Giovanni degli Eremiti (1132) y en el Pallazo Zisa (c. 1150), con relleno de ánforas (Ardizzone, 1999). Mientras se edificaban las catedrales del siglo XIV en la Corona de Castilla y Aragón, los sistemas constructivos eran compartidos en Italia (Poisson, 2005), en San Domenico de Prato, en S. Antimo sopra i Canali de Piombino o en el convento del Carmine de Siena, lo que llevó en consecuencia a que Leon Battista Alberti hiciera referencia a este común sistema constructivo en De re aedificatoria, escrita en Roma entre 1443 y 1452.

En la edición princeps de 1485, el sistema aligerado aparece como: “Et placent qui leuandi oneris gratia / fictilia uaſa aquaria uacua ‘per coxarum craſſitudines indidere rimoſa atq inuerſa: nequid collecta illic humiditate ingraneſcent: Et ce menta ſuperinfundere ex-lapide minime’ graui / ſed alioquin tenaci” (Alberti, 1485, LIII, s. f.). Y en la primera edición española, traducida por Francisco de Lozano, se describe como: “Y placenme los que por causa de aliviar la carga entremetieron ollas vacias hēdidas y bueltas azia abajo, por las grossezas de los muslos, para que no pesen cōla humedad de alli cogida, y sobrepusierō māpuesto de piedra no pesada sino tenaz” (Alberti, 1582, Lib. III, Cap. XIV, p. 88), versión que difiere de la segunda edición, traducida por Diego Antonio Rejón de Silva, donde se cambia “pesen cōla” por “para que no pasen con la humedad de allí cogida” (Alberti, 1797, Lib. III, Cap. XIV, p. 143).

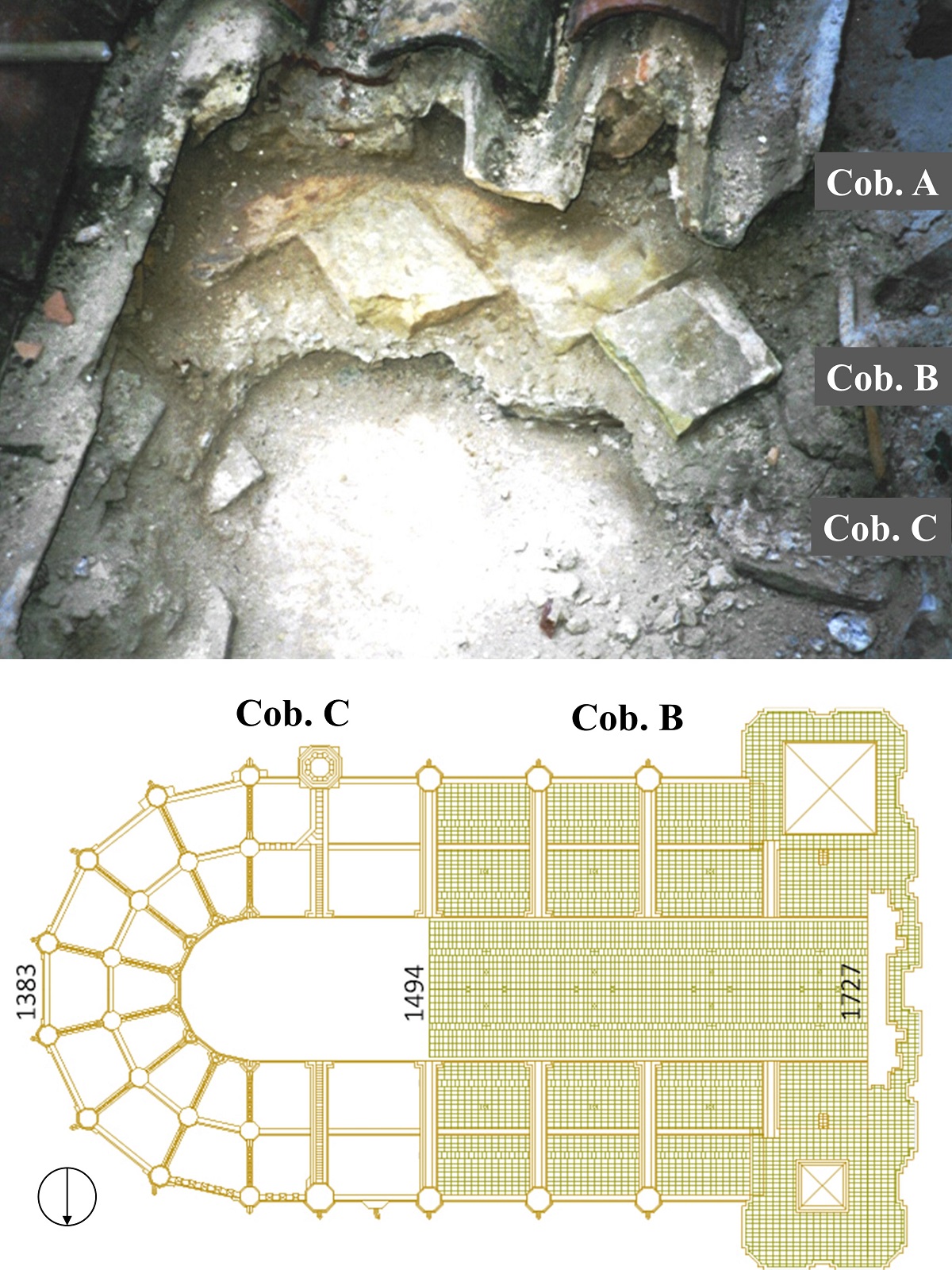

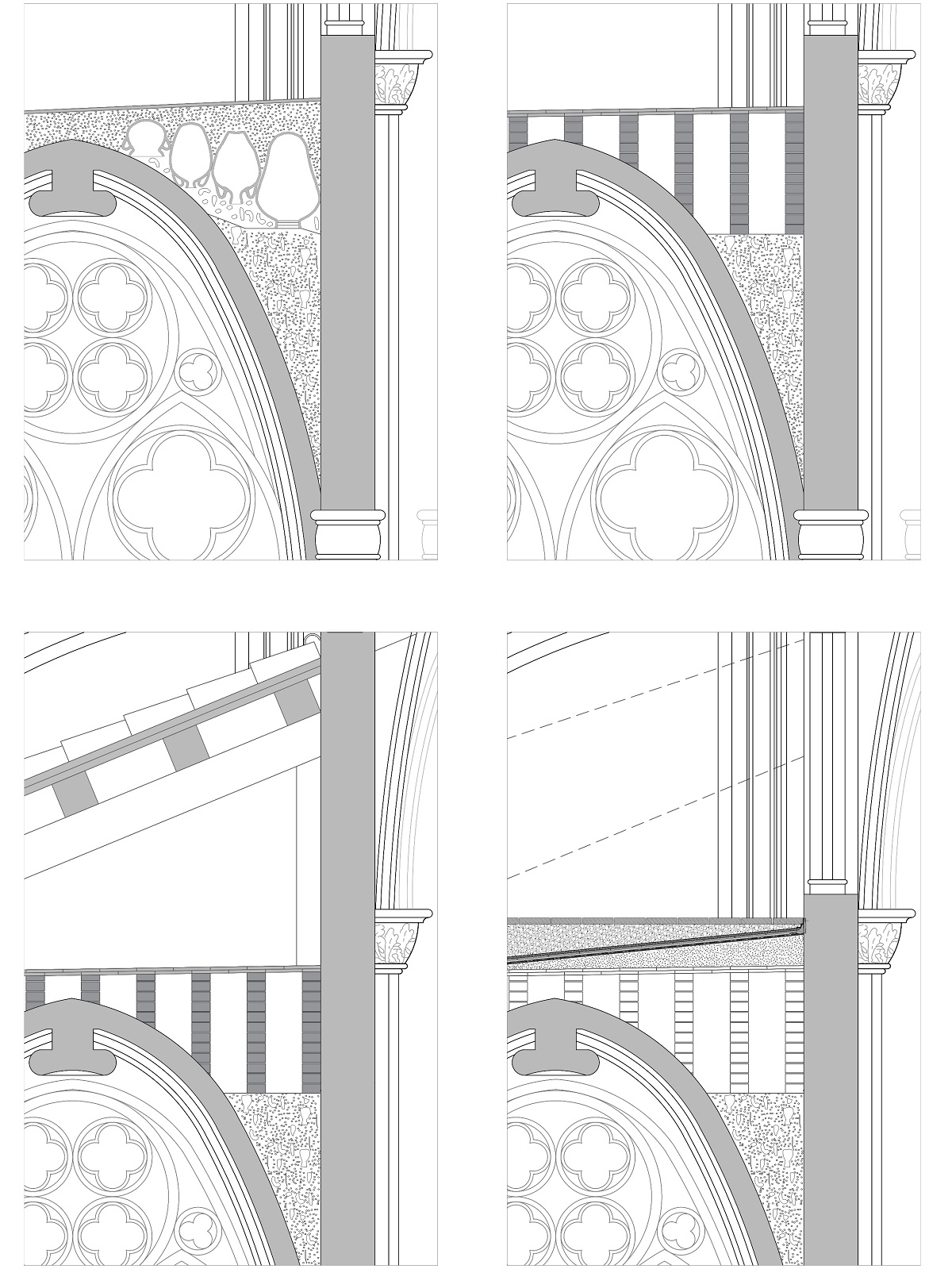

En De pavimentis ex Plinij Vitruij et veterū diligētiori, Alberti se refiere al relleno superior y al caso particular del acabado de la cubierta (Alberti, 1512, Lib. III, Cap. XVI, fols. XLVIv-XLVIIIr), basándose en Vitruvio y Plinio, definiendo este mortero como “crustas item quae ex solasint materia”, traducido como “crostas viejas de sola materia” (Alberti, 1582, Lib. III, Cap. XVI, p. 92). Entre otras cosas, el autor conjetura que las costras viejas están dosificadas a tercia parte y que se hacen más firmes si se añade una cuarta parte de piedra travertina molida, además de que aprueba la utilización de la puzolana por su propiedad impermeabilizante, afirmando que hay que batirlas cada día, para que adquieran así una espesura y dureza que casi excede a la de la piedra; añade que, si se rocía todo con una lechada de cal y se unta con aceite de lino, se genera una cierta dureza vidriada (figura 5 a, 5 b, 5 c).

Figura 5.

Cubiertas primitivas de la catedral de Santa María de Tortosa acabadas con trespol, Cob. C corresponde a la crosta vieja

Figura 5.

Cubiertas primitivas de la catedral de Santa María de Tortosa acabadas con trespol, Cob. C corresponde a la crosta vieja

Fuente: Elaboración propia

Evolución del modelo original

Los modelos primitivos de acabados de las superficies planas están expuestos a importantes variaciones térmicas (entre 50 ºC y 60 ºC), lo que produce dilataciones y roturas, especialmente en el encuentro con los paramentos laterales, teniendo que realizarse constantes trabajos de reparación con lechadas de cal o yeso.

Así, los problemas de mantenimiento hicieron evolucionar la técnica maciza hacia un sistema hueco y ventilado en su parte inferior, denominado terrat, término que aparece ya en 1172, según la Enciclopedia Catalana. Este modelo, construido sobre tabicas de ladrillo separadas entre sí, rematado con dintel y pavimento cerámico, es menos pesado y por ello más económico que el anterior, y estructuralmente muy diferente, por no arriostrar la fábrica en su remate superior.

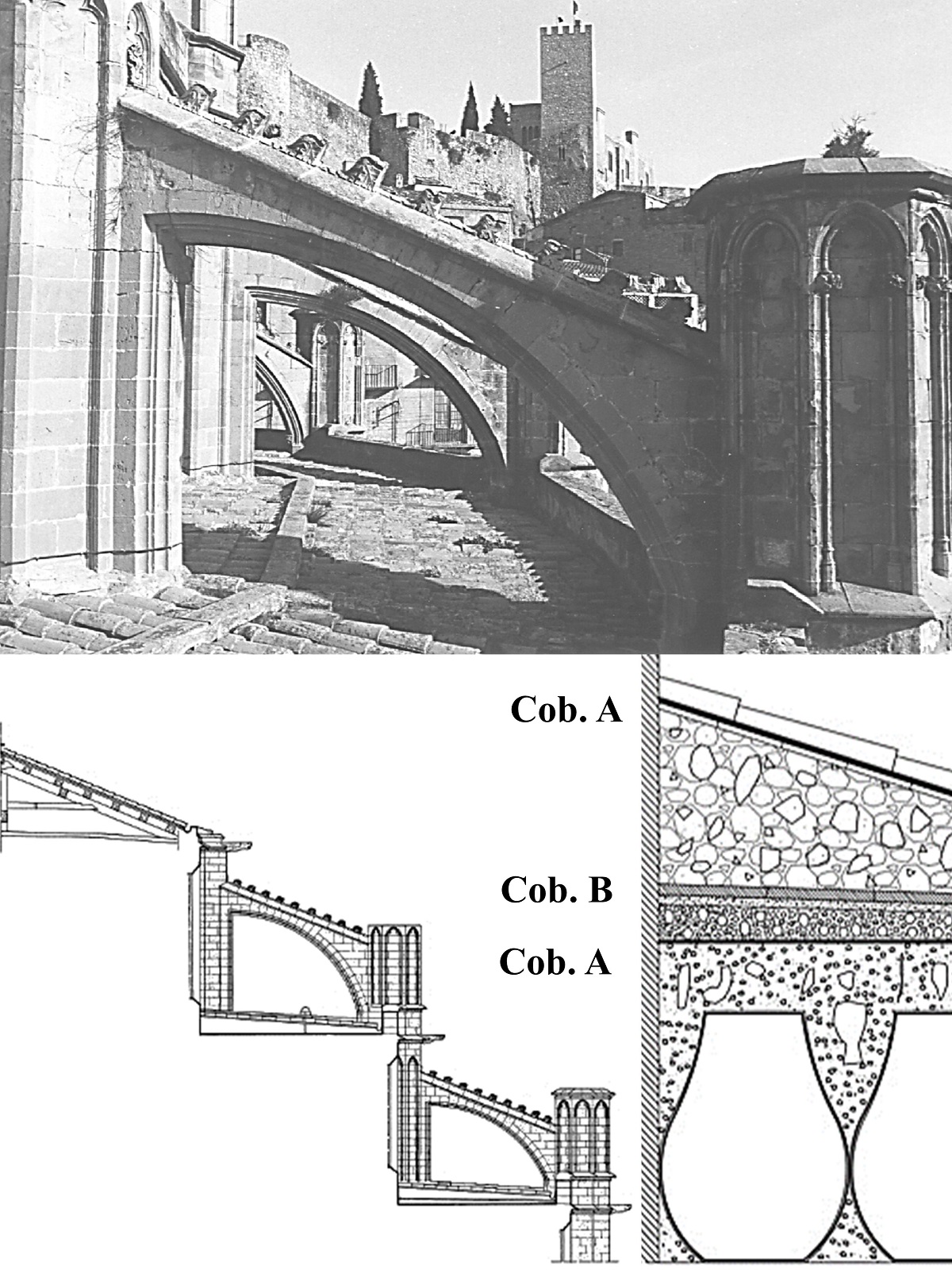

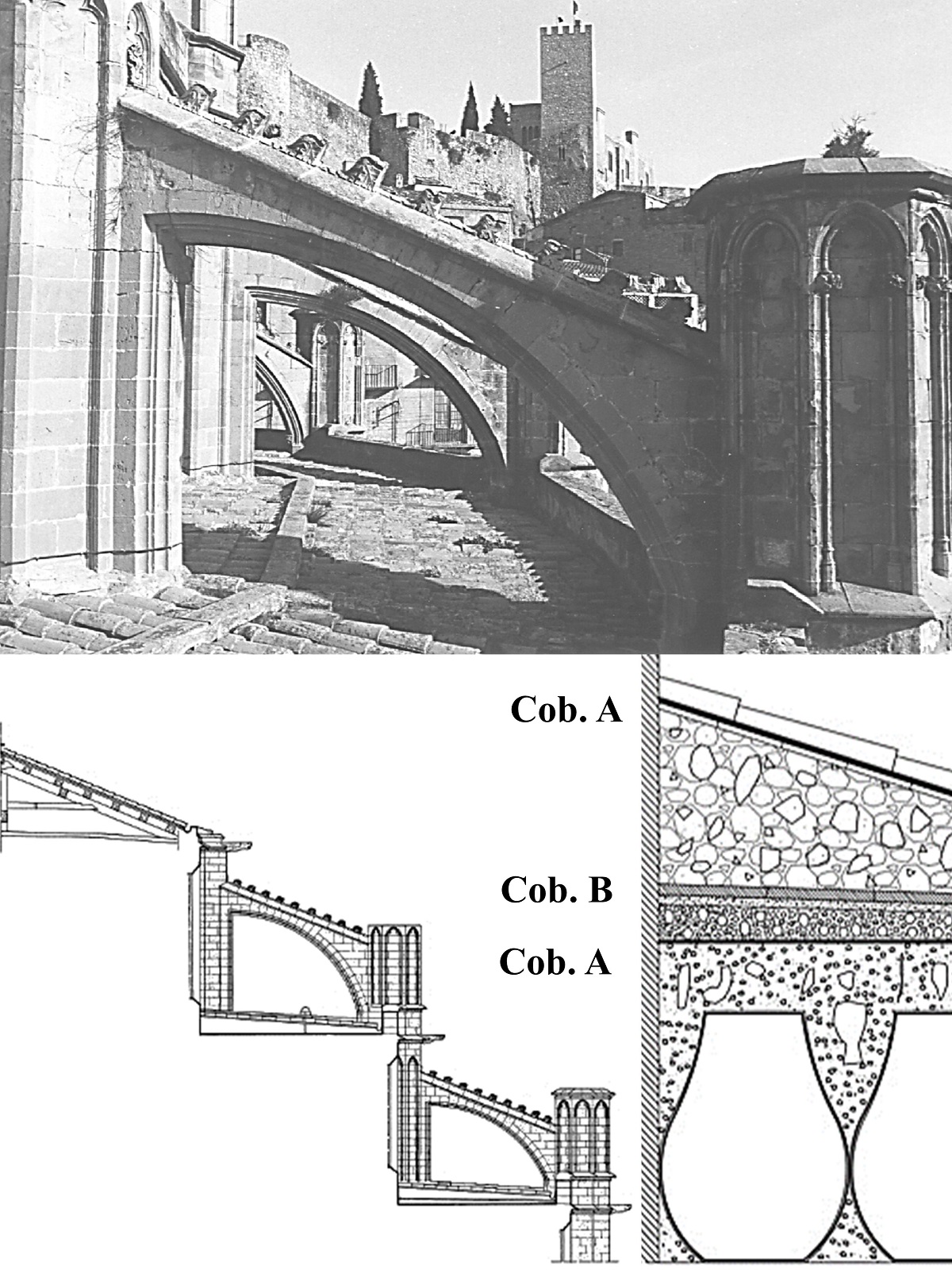

El sistema sería redescubierto y aplicado para las terrasse de la Francia ilustrada por el Conde de Espié, y publicado por Pierre Patte y Jacques-François Blondel, quienes destacan además su incombustibilidad, por lo que esta técnica es aún empleada como cubierta a la catalana. Anteriormente, el proceso se trabajó a finales del siglo XV en casos como el de la catedral de Tortosa (Lluis i Ginovart y Llorca i Martí, 2000), donde la cobertura se acabó con trespol (entre 1383 y 1494; Cob. A, figura 6. a), como estrategia defensiva tras la guerra de los Pedros (1356-1369), y posteriormente las naves se acabaron con terrat (entre 1494 y 1727; Cob. B, figura 6. a, 6. b), en un proceso similar al aplicado en la catedral de Sevilla (Benítez, 2010) o en las antiguas cubiertas de la catedral de Valencia (Galarza Tortajada, 1997).

A estas condiciones técnicas se unieron luego las prerrogativas del Concilio de Trento (1545-1563), que impuso una nueva referencia simbólica a la ciudad del Renacimiento, retornando hacia el primitivo modelo basilical. Bajo la influencia de la Instrucctionum fabricae et suppellectitis ecclesiasticae libri duo, de Carlo Borromeo, la nueva referencia visual tendió a los techos inclinados, intentando reproducir la laqueada tecta del imaginario de los tiempos de Constantino (Borromeo, 1577). El sinónimo hispano de esta tendencia va a ser enunciado por el arzobispo de Valencia Isidoro de Aliaga Martínez, quien en sus Advertencias para los edificios y fábricas de los templos apuesta por “que [el techo] cubra todo el edificio; porque las descubiertas padecen mucho, y se penetran de las aguas; y lo interior del Tenplo està gastado y negro, causando fealdad y indicencia” (Aliaga, 1631, pp. 14-15).

Figura 6.

Cubiertas de la catedral de Santa María de Tortosa: a) cubiertas a, b y c; b) planta con la ubicación del trespol y del terrat

Figura 6.

Cubiertas de la catedral de Santa María de Tortosa: a) cubiertas a, b y c; b) planta con la ubicación del trespol y del terrat

Fuente: Elaboración propia

La memoria formal de esta peculiaridad ha conllevado a la interpretación del Documento de Nara en Autenticidad (1994), que propone formalmente los perfiles primitivos para recuperar así la quinta fachada de la catedral gótica meridional, como en las catedrales de Tortosa (intervenida en 1998) (Lluis i Ginovart et al., 2014), Gerona (intervenida en el 2000, figura 7. a) (Domènech y Gil, 2004) y Valencia (intervenida en 2005) (figura 7. b, Vila Ferrer, 2007), con una clara vocación de retorno a la proporción de la sección gótica, y reinterpretando el acabado material de esta superficie desde nuevos sistemas constructivos respecto a las condiciones de aislamiento e impermeabilización de los edificios.

Figura 7.

El retorno al modelo primitivo: a) catedral de Gerona; b) catedral de Valencia

Figura 7.

El retorno al modelo primitivo: a) catedral de Gerona; b) catedral de Valencia

Fuente: Elaboración propia

El recuerdo de lo romano definido por algunos historiadores de la construcción ha perdurado en el lenguaje, de manera que aún se mantiene en la Enciclopedia Ibicenca la vitruviana definición de trespol como mezcla de cal y grava de torrente, camino o playa, amasada con agua y a menudo con aceite, bastante seca, que se extendía y se compactaba con una pica.

Construir, deconstruir y reconstruir la cubierta la catedral de Tortosa

La catedral gótica de Tortosa sustituyó a la seo románica (ecclesiam vetulam), que había sido consagrada en 1178. Tras el inicio de la obra en 1345 se produjo una paralización de la fábrica debido a la epidemia de peste de 1347, retornando luego con la construcción de la cabecera entre 1383 y 1441 y prolongándose con la de las naves hasta 1727. Este proceso tuvo lugar de forma paralela con la deconstrucción de la catedral románica, que perduró hasta el derribo de su fachada en 1703. La imagen de la catedral en el siglo XX aparecía caracterizada por una cubierta a dos aguas acabada con teja árabe, que había sustituido a una cubierta plana a principios del siglo XIX (Cob. A, figura 8. a).

Figura 8.

Cubiertas de la catedral Tortosa entre 1803 y 1998: a) cubierta lateral de teja; b) sección de cubiertas inclinadas; c) sección de superposición de cubiertas

Figura 8.

Cubiertas de la catedral Tortosa entre 1803 y 1998: a) cubierta lateral de teja; b) sección de cubiertas inclinadas; c) sección de superposición de cubiertas

Fuente: Elaboración propia

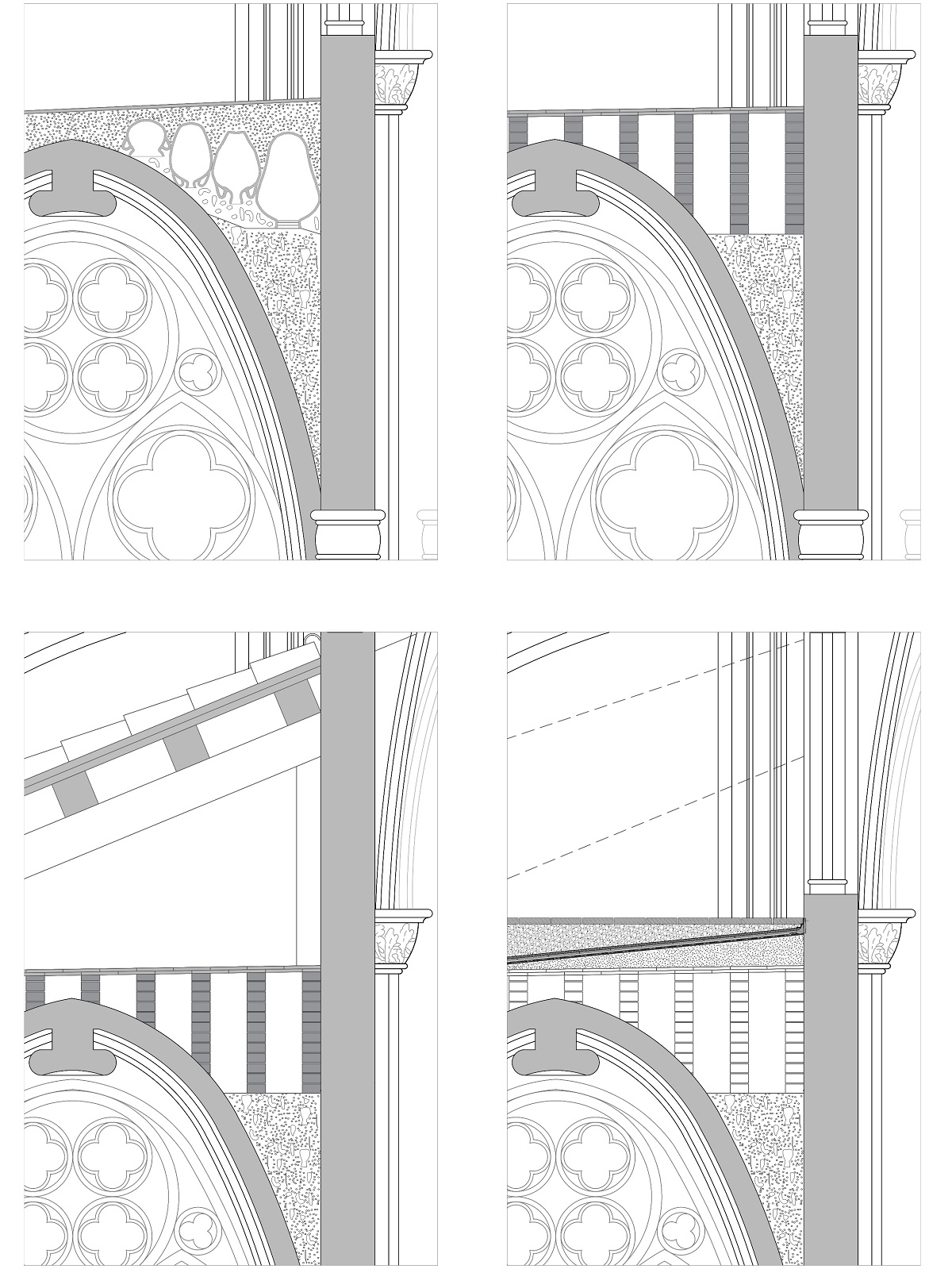

La readaptación a la geometría de la sección provocó que, en la nave central la nueva cubierta tuviera una pendiente del 38,80 %, compatible con el sistema constructivo. No ocurrió lo mismo con las naves laterales y colaterales, dispuestas sobre un relleno de escombros y cascotes, con una pendiente del 8,00 %, totalmente insuficiente para este tipo de material cerámico, debido a que la línea de remate estaba fijada por el antepecho de los ventanales de la parte superior de las naves laterales.

Bajo la cubierta de teja (Cob. A, figura 8. a) se encontró una cubierta plana con acabado cerámico (Cob. B, figura8. c), ejecutada en algunas zonas de los cuatro tramos finales de la nave sobre tabiques, a diferencia de la del cuerpo del ábside (figura 6.a), que se asentaba sobre otra primitiva cubierta (Cob. C, figura 8. c) realizada con trespol.

El debate para la restauración de estas cubiertas empezó en la década de 1970, por mediación de Mn. Aurelio Querol Lor y Juan Bassegoda Nonell, conocedores de la técnica constructiva y de la sección inicial de la catedral gótica, quienes aconsejaron la sustitución de parte de la teja árabe de la nave central, la cual había sido afectada por los bombardeos de la guerra civil española (1936-1939) y reparada luego por la Dirección General de Regiones Devastadas en 1940.

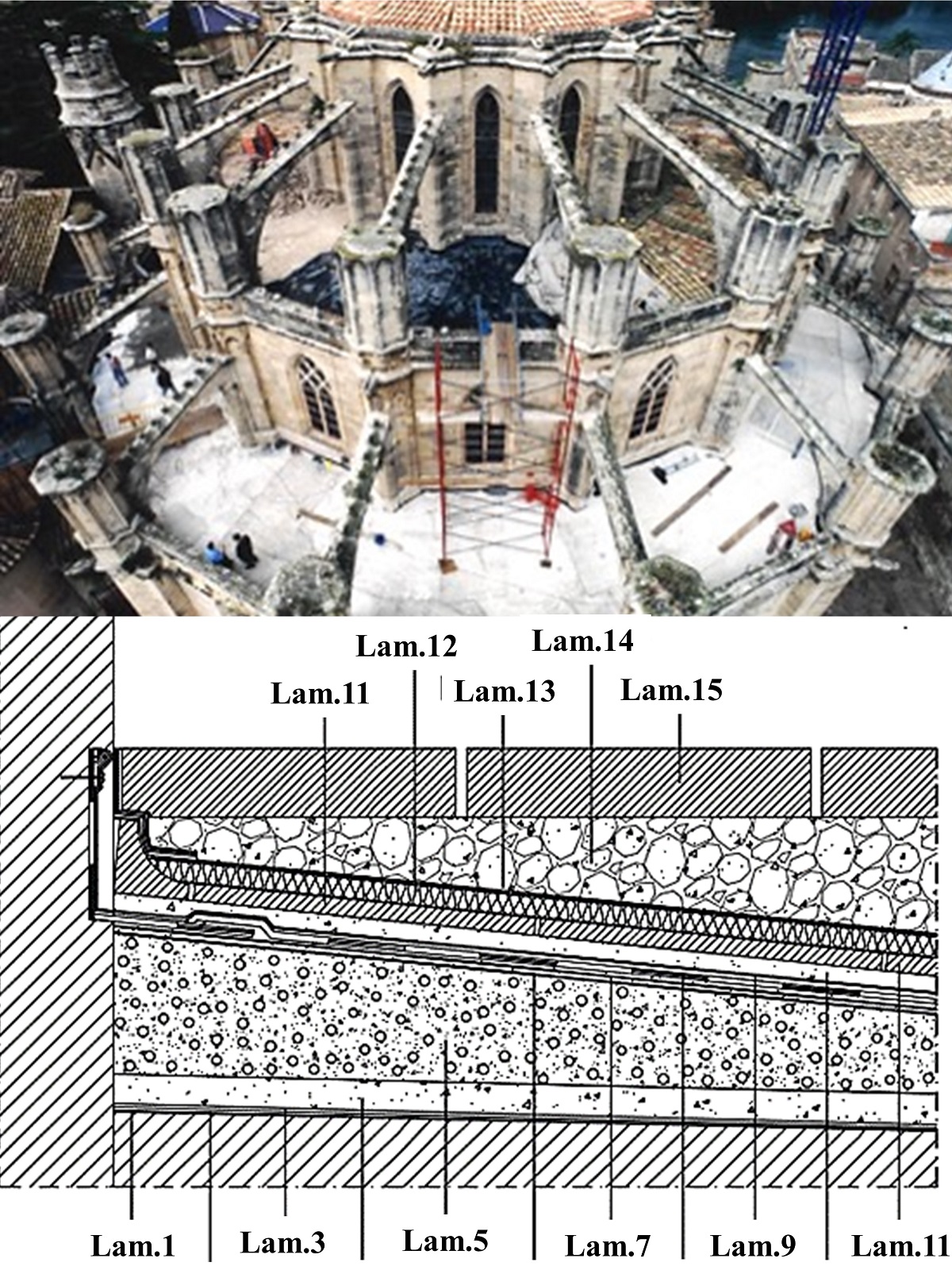

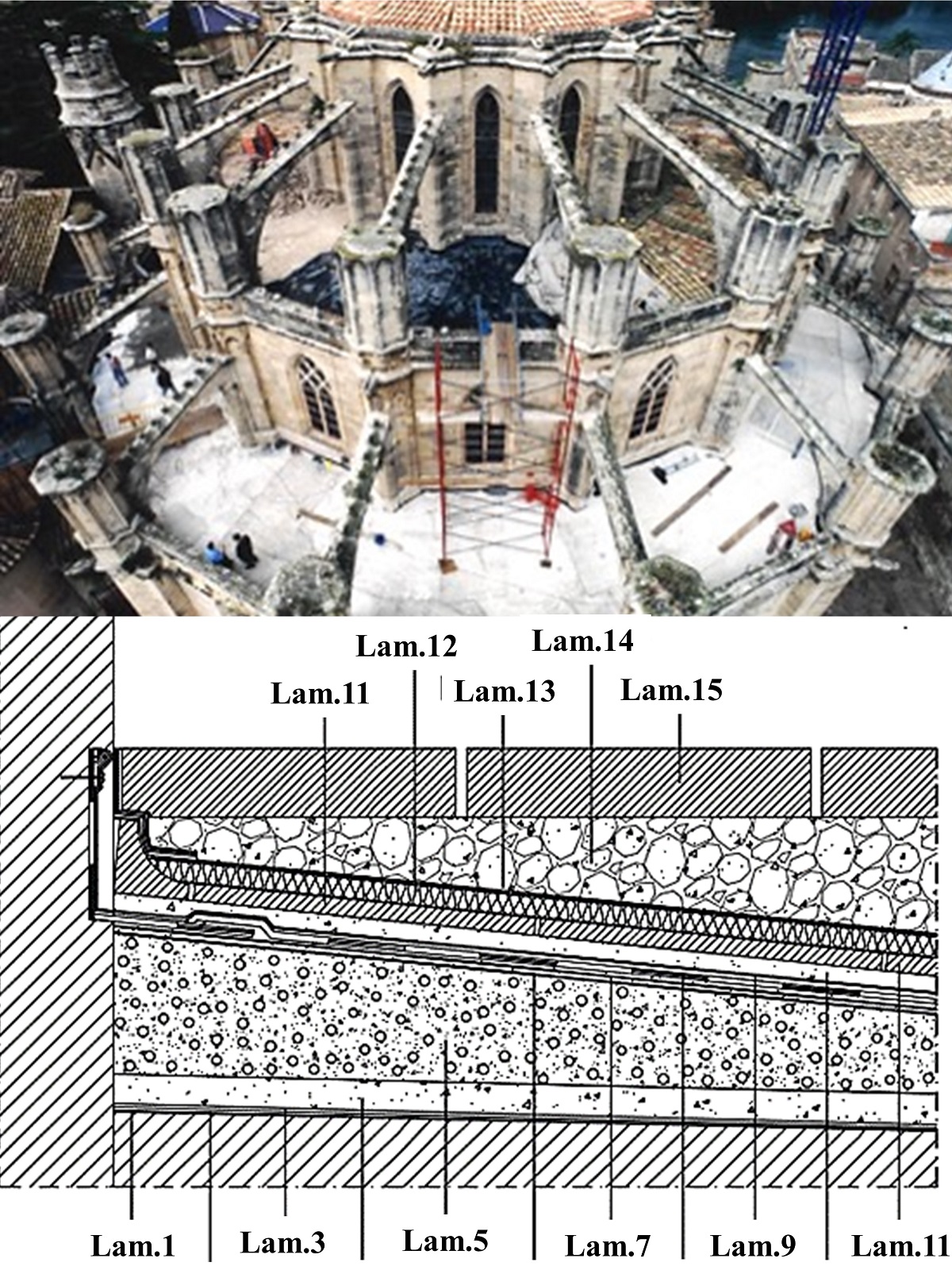

La situación de las cubiertas se hizo insostenible tras la inundación en plena misa pontifical de la Inmaculada Concepción en 1996, lo que provocó una actuación de emergencia sobre las cubiertas de la catedral al año siguiente. A la vista de los antecedentes del Plan Director y del Capítulo presidido por Mon. Manuel García Sancho, se optó por la recuperación del perfil original de la catedral, con un acabado, en cuanto a cromatismo y material, lo más similar al opus ceamenticium. La solución adoptada fue la de una cubierta invertida, que pudiera conservar la planitud y el acabado inicial, y a su vez permitir el control de evacuación de las aguas pluviales (figura 9).

Figura 9.

Cubiertas de la catedral de Tortosa: a) desmontaje de la cubierta lateral de teja; b) sección constructiva de la cubierta invertida

Figura 9.

Cubiertas de la catedral de Tortosa: a) desmontaje de la cubierta lateral de teja; b) sección constructiva de la cubierta invertida

Fuente: Elaboración propia

La sección constructiva dispone de una primera lámina de geotextil de 1,50 N/m2 de separación, depositada sobre el trespol o sobre la terraza a la catalana (Lam. 1), con una capa impermeabilizante de Mipoplas 20015/9 de 0,95 mm y 0,12 N/m2 (Lam. 2), para la protección de las cubiertas originales.

Sobre esta primera lámina se asentó una segunda capa de fibras sintéticas de 1,50 N/m2 (Lam. 3) y una capa de mortero P-250, cal y arena de dosificación (2:1:10), que permitía transitar por la cubierta (Lam. 4), y encima se dispuso de una capa de nivelación, con hormigón ligero (ρ= 2000 kg/m3) de base de bolas de EPS virgen (Lam. 5), que sirvió de soporte a la red de evacuación de aguas pluviales (figura 10. a). Más arriba se desplegó una barrera de vapor de polietileno de 50 micras (ρ= 0,48 N/m2) (Lam. 6) protegida con un geotextil de 1,50 N/m2 (Lam. 7). Por último, sobre estas capas de nivelación se realizó una primera impermeabilización con una membrana de PVC de 1,5 mm, plastificada con armadura de fibra de poliéster (Lam. 8), que cumple una función de seguridad (figura 10. b), protegida a su vez por una lámina de geotextil de 3 N/m2 (Lam. 9), con lo cual se completó la impermeabilización provisional para la ejecución de la obra.

Por su parte, la cubierta invertida se conformó con una primera capa de mortero P-250, cal y arena de dosificación (2:1:10, Lam. 10), sobre la que se dispuso la impermeabilización de la cubierta con gres extrusionado, con klinker natural de 0,247 x 0,247 x 0,015 m, con un 2 % de absorción de agua UNE-67099 (Lam. 11), (figura 10. c). Para evitar las dilataciones se hizo uso de un aislamiento de poliestireno extruido XPS de 0,020 m (Lam. 12), con una lámina geotextil de 0,300 Kp/m2 encima (Lam. 13). Sobre el trabajo de impermeabilización aparece una capa de grava de nivelación y drenaje de 0,15 m de espesor (Lam. 14), y luego un acabado de hormigón vibro-prensado con acabado de textura granulada de 0,60 x 0,40 x 0,07 m (Lam. 15, figura 10. d).

La intervención tuvo como propósito la recuperación del perfil gótico de la catedral de Santa María de Tortosa, con planta y sección inspiradas en una teoría proporcional neoplatónica (150 palmos de ancho, 100 de ancho, 100 de alto, con 24 palmos de módulo de capilla), que habían inducido los canónigos a los constructores de la catedral a través de los códices del Archivo Capitular. La intervención introdujo el debate y la solución respecto de las principales premisas que los diferentes capítulos y arquitectos habían postulado en los últimos treinta años. Se puede destacar la solución tecnológica utilizada, así como la actualización de las técnicas constructivas históricas. De aquí el uso de la tradicional cubierta a la catalana, la cual requiere de impermeabilización con un aislamiento superior que minimiza las condiciones de dilatación de este material. Por otra parte, la búsqueda de una analogía histórica de la cubierta gótica de la catedral de Tortosa, y del reencuentro de la imagen total del perímetro geométrico de la construcción y el cromatismo del trespol desde las partes altas de la ciudad, se logra mediante la última capa del acabado de la cubierta, de composición y textura similar a las utilizadas en el siglo XIV.

Figura 10.

Detalle de sección constructiva de la cubierta invertida: a) formación de pendientes con red evacuación y ventilación; b) membrana de protección de PVC de 1,5 mm; c) impermeabilización con klinker natural; d) detalle del acabado de la cubierta

Figura 10.

Detalle de sección constructiva de la cubierta invertida: a) formación de pendientes con red evacuación y ventilación; b) membrana de protección de PVC de 1,5 mm; c) impermeabilización con klinker natural; d) detalle del acabado de la cubierta

Fuente: Elaboración propia

Conclusión

Para sus promotores, la cubierta es el elemento esencial de protección de las catedrales, como resaltan las instrucciones de los arzobispos Carlo Borromeo e Isidoro de Aliaga, y a su vez hace parte esencial de la composición arquitectónica, ya que perfila la fachada sobre la ciudad. Las cubiertas inicialmente planas de las catedrales góticas meridionales se adaptaron a sus necesidades funcionales y climáticas, a partir de lo que hoy se entiende como sostenibilidad. El sistema inicial de aligeramiento cerámico rellanado con trespol de los siglos XIV y XV (figura 11. a) evolucionó hacia un sistema ventilado de terrat en el siglo XV (figura 11. b), hasta que el Concilio de Trento impuso la cubierta de la basílica romana (figura 11. c). Finalmente, las intervenciones de finales de siglo XX volvieron al perfil del modelo horizontal original (figura 11. d).

Figura 11.

Simulación de la evolución de la sección cubierta en la catedral Tortosa: a) trespol de 1383; b) terrat de 1394; c) cubierta inclinada de 1803; d) retorno al original en 1998

Figura 11.

Simulación de la evolución de la sección cubierta en la catedral Tortosa: a) trespol de 1383; b) terrat de 1394; c) cubierta inclinada de 1803; d) retorno al original en 1998

Fuente: Elaboración propia

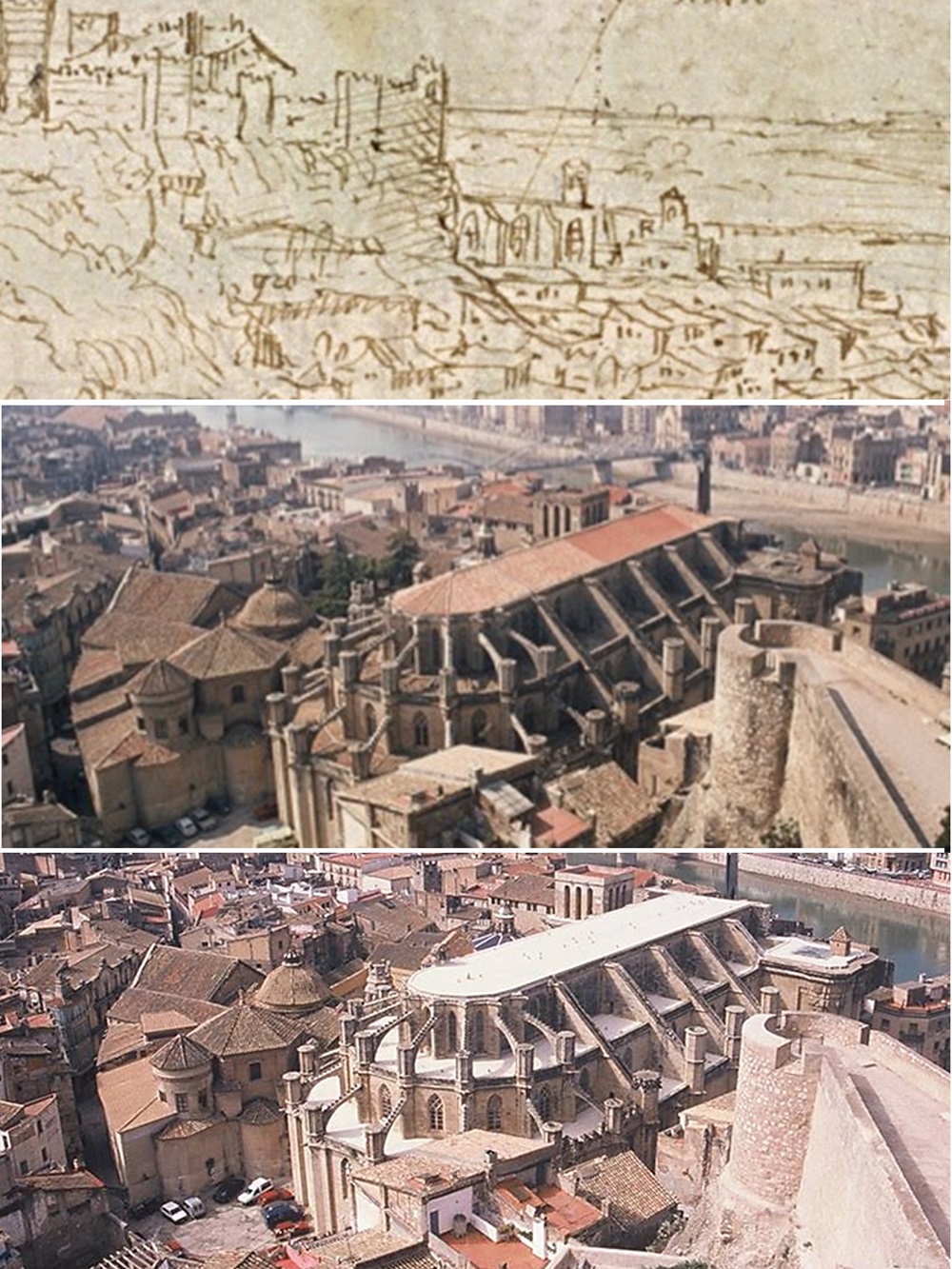

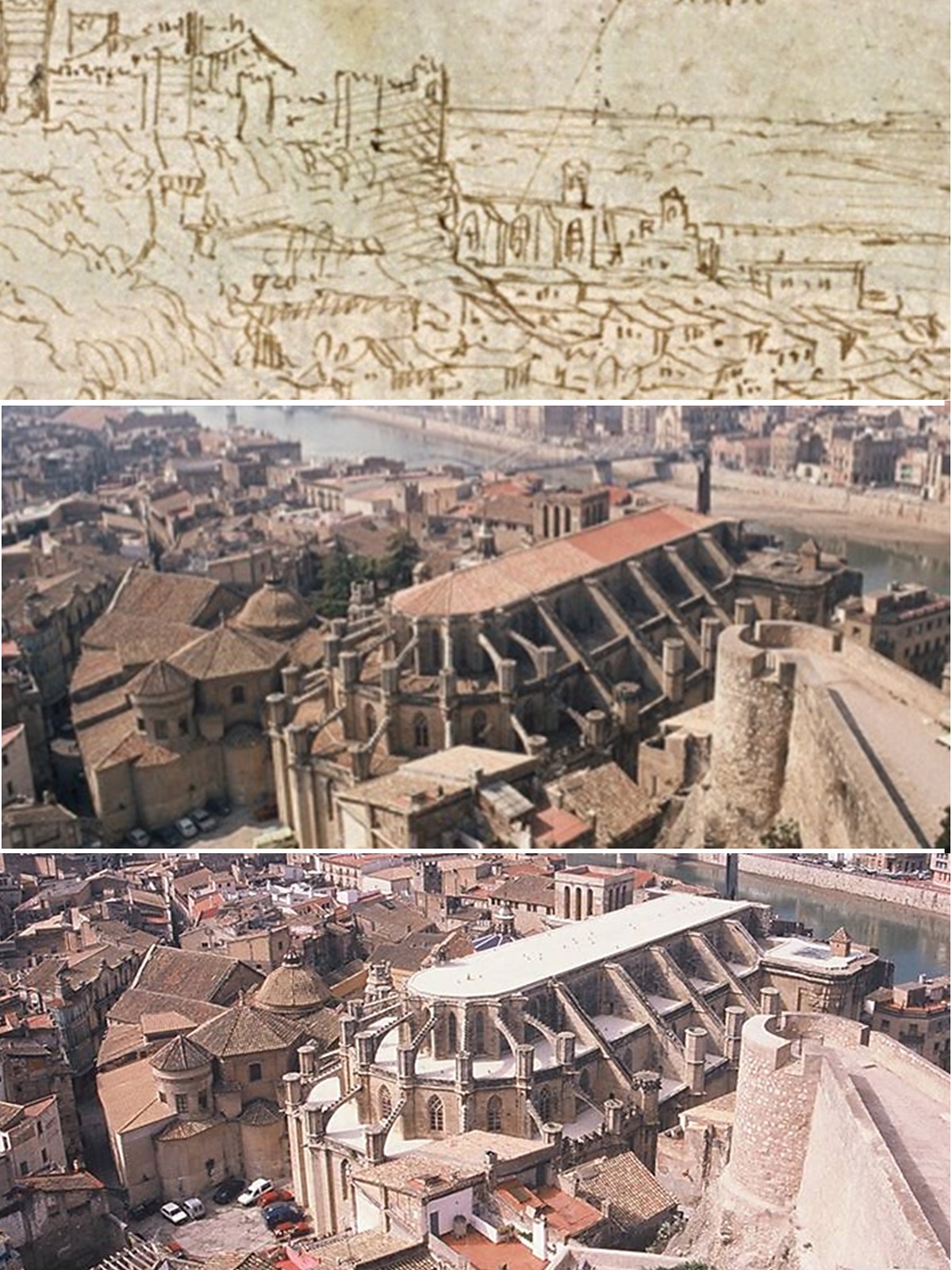

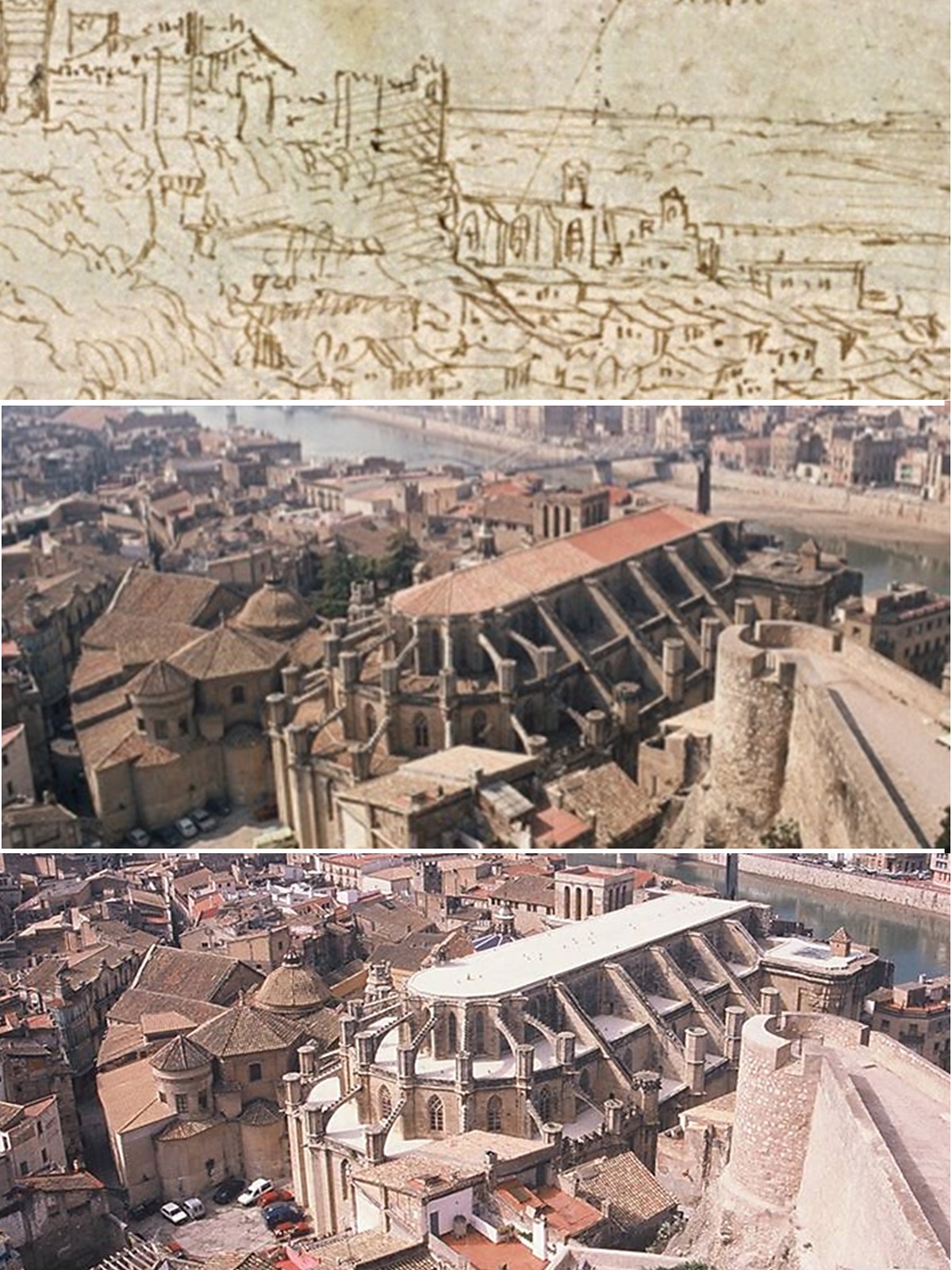

El perfil gótico originario del siglo XIV se sitúa bajo la superposición de diferentes capas, pero con la característica común de asentarse sobre la base de relleno de las bóvedas descrita por Leon Battista Alberti. Durante el periodo entre los siglos XVI al XXI, los Capítulos de las catedrales y arquitectos mostraron una manera particular de construir, deconstruir y volver a construir, transformando así las cubiertas, entendidas en su dualidad como elemento que protege el espacio de la cátedra del obispo, al tiempo que formaliza la imagen de la ciudad medieval. A través de los siglos, estas autorías silenciadas y superpuestas han respondido a los criterios de representatividad de la imagen de la Iglesia, de aspectos litúrgicos, de soluciones técnicas y de adaptación sostenible, hasta llegar a introducir los valores patrimoniales del Documento de Nara en Autenticidad que han conformado el perfil actual de la ciudad (figura 12).

Figura 12.

a) La catedral de Tortosa en 1563, por Antoon van den Wyngaerde; b) catedral en 1995; c) la catedral en 1998

Figura 12.

a) La catedral de Tortosa en 1563, por Antoon van den Wyngaerde; b) catedral en 1995; c) la catedral en 1998

Fuente: Elaboración propia

Referencias

Alberti, L. B. (1485). De re aedificatoria. Florentiae accuratissime impresum opera Magistri Nicolai Laurentii Alamani.

Alberti, L. B. (1512). Libri de re ædificatoria decem. Opus integrum et absolutu. Berthold Rembol.

Alberti, L. B. (1582). Los diez libros de Architectura de Leonis Baptista Alberti. [Trad. del latín por Francisco Lozano]. Alonso Gómez.

Alberti, L. B. (1797). Los diez libros de Architectura. Imprenta de Joseph Franganillo.

Aliaga, I. (1631). Advertencias para los edificios y fábricas de los templos y para diversas cosas de las que en ellas sirven al culto divino y a otros ministerios. Valentiae, apud viduâ Ioannis Chrysostomi Garriz.

Almuni, V. (2007). La catedral de Tortosa als segles del gòtic. Fundació Noguera.

Ardizzone, F. (1999). Le anfore recuperate sopra le volte del palazzo della Zisa e la produzione di ceramica comune a Palermo tra la fine dell’XI ed il XII secolo. Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Âge, 111(1), 7-50. https://doi.org/10.3406/mefr.1999.3678

Bassegoda Amigó, B. (1925). Santa María de la Mar. Monografía Histórica-Artística. Llibre I. Fills de J. Thomas.

Bassegoda i Musté, B. (1944). Racionalismo a ultranza en la arquitectura ojival. [Separata] Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Tercera época, núm. 504, XXVII(4), 121-138.

Bassegoda i Musté, B. (1946). Santa María del Mar ha de recobrar su prístino esplendor. Cuadernos de Arquitectura, (5), 187-197.

Bassegoda Nonell, J. (1977). Bóvedas medievales a la romana. Separata. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Tercera época núm. 782, XLIII(8), 287-382.

Bassegoda Nonell, J. (1989a). Construcción de bóvedas góticas catalanas. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 45, 133-145.

Bassegoda Nonell, J. (1989b). La construcción de las bóvedas góticas catalanas. Boletín Académico. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, 11, 30-38.

Benítez, R. (2010). Las cubiertas de la catedral de Sevilla. En Aula Hernán Ruíz, La catedral después de Carlín (pp. 141-172). Catedral de Sevilla.

Borrego Colomer, M., y Saranova Zozaya, R. (1994). Envases cerámicos recuperados de las bóvedas de la Iglesia de Santa María: Alicante, importante enclave comercial mediterráneo en el bajo Medievo. LQNT,2, 181-198.

Borromeo, C. (1577). Instrucctionum fabricae et suppellectitis ecclesiasticae. Libri duo. Mediolani, Apud Pacisium Pontium.

Carreras Candi, F. (1914). Les obres de la Catedral de Barcelona (1298-1445) (continuación). Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 50, 128-136.

Costa Jover, A. (2015). Análisis del proceso de construcción-deconstrucción de la catedral de Tortosa. [Tesis doctoral]. Universitat Rovira i Virgili. https://www.tesisenred.net/handle/10803/351952#page=1

Domènech, G., y Gil, R. M. (2004). La catedral de Girona entre l’acabament i la restauració (1010-2003). Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLV, 231-282.

Domenge i Mesquida, J. (1999). L’obra de la seu. El procés de construcción de la catedral de Mallorca en el tres-cents. Institut d’Estudis Baleàrics.

Galarza Tortajada, M. (1997, noviembre 7 y 8). Las antiguas cubiertas de la catedral de Valencia. Técnica, ritos, cultura y normativa en las construcciones religiosas. Las catedrales de España. [Conferencia]. Jornadas técnicas de conservadores de las catedrales. Alcalá de Henares: Conferencia Episcopal Española I. E. A. y Universidad de Alcalá.

González, E. (1987). La cerámica bajomedieval de la catedral de Mallorca. En II Congreso de Arqueología Medieval Española (Tomo III, pp. 469-482). Comunidad de Madrid. http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM000129.pdf

Jiménez, A. (2000). Rellenos cerámicos en las bóvedas de la catedral de Sevilla. Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Sevilla, 26-28 octubre 2000. I. Juan de Herrera.

Lampérez, V. (1909). Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media según el estudio de los elementos y los monumentos (2. ed). Espasa Calpe.

Lasteyrie, R. de (1926). L’architecture religieuse en France a l’epoque gothique. Auguste Picard.

Llopis V., Alonso Durá, A., Fenollosa, E., y Martínez Boquera, A. (2016). Análisis constructivo y estructural de la catedral de Valencia. Informes de la Construcción, 68(543), e158. http://dx.doi.org/10.3989/ic.15.102

Lluis i Ginovart, J., Costa i Jover, A., Coll i Pla, S., y Toldrà i Domingo, J. M. (2014). The restoration of the roof of the Gothic Cathedral of Tortosa. En R. Amoeda, S. Lira y C. Pinheiro (eds.), REHAB 2014. Proceedings of the International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures (pp. 255-262). Green Lines Institute for Sustainable Development. https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/29016/1/REHAB2014_PAPER_899_ALVES.pdf

Lluis i Ginovart, J., y Llorca i Martí, A. (2000). Pla Director Sancta Maria Dertosae. Bisbat de Tortosa. Departament Cultura Generalitat de Catalunya.

Lugli, G. (1957). La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e al Lazio (vol. 2). Giovanni Bardi.

Mayeux, A. (1906). Toiture de la cathédrale de Perpignan. En A. de Ghellinck d’Elseghem Vaernewyck, Rapport sur le Congrès Archéologique de France, Carcassonne et Perpignan (73. sesión, pp. 656-665). Van Hille-De Backer.

Mortet, V. (1911). Recueil de textes relatifs à l’histoire de l’architecture et à la condition des architectes en France, au Moyen-Âge, XIe-XIIe siècles. Alphonse Picard et fils.

Murcia-Delso, J., Kumar Das, A., Roca, P., y Cervera, M. (2009, junio 22-24). Seismic safety analysis of historical masonry structures using a damage constitutive model [Conferencia]. Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. https://www.researchgate.net/profile/Juan-Murcia-Delso/publication/270162048_Seismic_safety_analysis_of_historical_masonry_structures_using_a_damage_constitutive_model/links/5d86396492851ceb7924fbc9/Seismic-safety-analysis-of-historical-masonry-structures-using-a-damage-constitutive-model.pdf

Poisson, J. M. (2005). L’uso dei recipienti ceramici nell’architettura antica e medievale: alcuni esempi in Italia ed altrove. Archeologia dell’architettura, X, 55-64. http://digital.casalini.it/10.1400/147227

Puig i Cadafalch, J. (1923). El problema de la transformació de la catedral del Nord importada a Catalunya: contribució a l’estudi de l’arquitectura gótica meridional. En Miscel·lània Prat de la Riba (pp. 65-87). Institut d’Estudis Catalans. Publicacions generals.

Street, G. E. (1865). Some account of gothic architecture of Spain, with very beautiful drawings in his own hand. John Murray, Albemarle Street.

Torres Balbás, L. (1939). Las teorías sobre la arquitectura gótica y las bóvedas de ojivas. Las Ciencias, IV(1), 223-233.

Torres Balbás, L. (1945). Función de nervios y ojivas en las bóvedas góticas. Investigación y Progreso, XVI, 214-231.

Torres Balbás, L. (1946). Bóvedas romanas sobre arcos de resalto. Archivo Español de Arqueología, 64, 173-208.

Vila Ferrer, S. (2007). La recuperación de la bóveda gótica del ábside de la catedral de Valencia. Loggia Arquitectura & Restauración, (20), pp. 62-75.

Viollet-Le-Duc, E. E. (1854-1868). Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Bance (A. Morel).

Zaragozá, A. (2000). Arquitectura gótica valenciana: siglos XIII-XV. Conselleria e Cultura i Educació.

Zaragozá, A. (2008). A propósito de las bóvedas de crucería y otras bóvedas medievales. Anales de Historia del Arte, (Extra), 99-126. https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/38390

Notas

*

Artículo de investigación científica

Notas de autor

aAutora de correspondencia. Correo electrónico: cintalluis@uic.es

Información adicional

Cómo citar este artículo: Lluis-Teruel, C., y Lluis i Ginovart, J. (2022). Construir, deconstruir y reconstruir. Las cubiertas del gótico meridional: la catedral de Tortosa. Apuntes, 35. https://doi.org/10.11144/Javeriana.apu35.cdrc