Introducción

“Nunca fui

consciente de cualquier otra opción que no fuera la de cuestionar todo” (Chomsky, 2019).

Nadie discute que el mundo está atravesando por una crisis civilizatoria que compromete la calidad de vida de todos los pueblos, la supervivencia de muchas especies —incluida la humana— y, en general, la existencia de la vida en el planeta. Por ello resulta pertinente destacar la responsabilidad individual y colectiva en la búsqueda del desarrollo integral de las naciones y del mundo. Los innumerables impactos de la crisis ambiental han motivado la formulación de políticas públicas nacionales enmarcadas en los acuerdos supranacionales de lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental. Aunque existen fuertes críticas a las intencionalidades que subyacen a sus declaraciones (Saito, 2022), la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contiene los criterios y metas que, al menos en el discurso de los organismos multilaterales, pueden promover la recuperación de los ecosistemas y prolongar las expectativas de desarrollo en todas las áreas de la acción humana.

Para asumir tales compromisos, es necesario sumar esfuerzos encaminados hacia las metas de los ODS, y aunque no hay un objetivo que resalte más que otro, esta investigación pretende abordar la problemática desde la educación de calidad, ya que en múltiples escenarios esta se concibe como el medio para transformar el mundo, pues es un factor determinante del progreso personal y colectivo de una sociedad. El ODS 4 busca alcanzar una educación de calidad, que contribuya a formar nuevas generaciones comprometidas con la sostenibilidad en el contexto de sus países, para lo cual resulta imperioso reformar profundamente los objetivos de formación, los planes de estudio y los programas docentes.

ODS 4: Educación de Calidad - Meta 4.7. De aquí a

2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible (Naciones

Unidas, 2015).

Esto deja claro que la conexión educación-sostenibilidad es un posicionamiento político que pone la voluntad individual al servicio de una causa de interés general, y por tanto, es el resultado de un proceso de concienciación que emerge como expresión de alguna formación política. Igualmente, ese posicionamiento es el producto de un conflicto cognitivo interno que transita del modelo de pensamiento tradicional a otro alternativo, marcado por la crítica, la inconformidad y la búsqueda de cambio.

La Contabilidad como disciplina social que estudia el control integral de la riqueza material, social y natural (Sarmiento, 1999) no es ajena a esas preocupaciones, y por ello las universidades han intentado conectarse con las exigencias de las organizaciones y sectores productivos para la formación del talento humano que gestione la sostenibilidad. Por ello es necesario comprender qué estructuras y habilidades de pensamiento conectan a los jóvenes con los ideales de la sostenibilidad, para contribuir a la construcción de un esquema de educación de calidad.

Esta investigación busca caracterizar los avances y rezagos de la educación para la sostenibilidad en 7 programas de Contaduría Pública de Medellín (Colombia), mediante un ejercicio de identificación de habilidades de pensamiento crítico de sus estudiantes, lo cual tiene el propósito de dimensionar el cumplimiento de la meta 7 del ODS 4: Educación de Calidad. La búsqueda se apoya en la identificación de elementos de la política pública de educación ambiental que contribuyen a la formación de habilidades de pensamiento crítico, la relación existente entre pensamiento crítico y formación política como factores de la educación para la sostenibilidad; la presencia ponderada de contenidos curriculares de educación para la sostenibilidad en esos programas académicos, la caracterización de las perspectivas de los estudiantes sobre sostenibilidad a partir de sus manifestaciones de pensamiento crítico y formación política, para finalmente proponer estrategias formativas que permitan potenciar las habilidades de pensamiento crítico y posicionamiento político de los estudiantes de Contaduría Pública, como factores de una educación de calidad.

Consideraciones Teóricas

Del pensamiento crítico y la formación política

Entendiendo que la noción de pensamiento remite a una percepción de los estímulos a los que estamos expuestos, y que la crítica refiere a la capacidad de juzgar, o incluso a la crisis, es posible asumir que el pensamiento crítico “construye un proceso cognitivo de alta complejidad en el que predomina la razón y el acto reflexivo, [pues] su propósito es reconocer lo que es justo y verdadero” (Ennis, 2015, p.539), con lo cual esta idea adquiere un poder especial en el contexto de las transformaciones sociales. Es imperativo resaltar que el pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que permite transformar el ambiente, dando respuestas adecuadas a las situaciones que enfrentamos cotidianamente, pues toda acción que se pone en duda y a la que se le concede un proceso de análisis e indagación, constituye así mismo un aprendizaje consciente que mejora o cambia nuestra perspectiva y naturalmente, el entorno (Zibechi, 2020).

El pensamiento crítico no es una capacidad que obedece únicamente al desarrollo cognitivo propio del ser humano. Es decir, su alcance no está circunscrito al nivel personal, sino que se construye y refleja en la interacción con otros individuos y grupos sociales. “De aquí se sigue que el pensar crítico, que es parte del cuestionamiento de la ‘colonialidad del saber’, se enraiza también en los mundos históricos de lucha y resistencia cultural” (Jara, 2012, p. 57).

Consecuentemente, la política hace referencia a las interacciones que tiene el ser humano con su ambiente y otros seres humanos, y pretende ser una edificación conjunta que garantice la convivencia y la construcción social mediante la participación de todos los sujetos; de esto se colige que la política (politeia) está íntimamente ligada a la educación y la pedagogía (paideia) en tanto procesos formativos del saber y de la acción social.

Pensamiento crítico y

formación política para la sostenibilidad

Cuando ya se percibe el mundo desde una comodidad estandarizada, una vez quedan estructuradas las nociones de conocimiento, duda y ansia de conocimiento, es posible asociar la conciencia individual con la colectiva, entendiéndose que existe un sujeto que pertenece a un grupo y que la condición de existir le otorga un lugar en esa colectividad con sus derechos y deberes (Ovelar, 2005). Por ello, la manera en que actúe esa colectividad afecta directamente el desarrollo de su calidad de vida y puede generar conflictos de interés.

Desde esa perspectiva, el pensamiento crítico se convierte en una habilidad necesaria para la vida, bajo la premisa de que se es partícipe de una sociedad. Del mismo modo, la formación política tiene un papel protagónico que ofrece un sinnúmero de posibilidades que encaminan el devenir ciudadano para transformar las complejas dinámicas de su realidad (Escobar, 2020).

En el marco de la educación para la sostenibilidad, las habilidades de pensamiento crítico permiten asumir una postura política de reconocimiento del entorno, que le otorga al individuo la conciencia y la destreza para responder a las necesidades que surgen (Walsh, 2015), encaminándose a una construcción social que incluya una mirada íntegra de los desafíos cotidianos y dignifique la vida.

Educación ambiental y política pública

Desde el siglo pasado, muchos países han avanzado en la implementación de la educación ambiental en todos los niveles, pero aunque en muchos de ellos la legislación aparentemente es consecuente con los ODS, su operacionalización desde la pedagogía está aún lejos de ser un proceso formativo que transforme la perspectiva personal y colectiva sobre el ambiente y el cambio climático (Carvalho y Bustos, 2020). En la mayoría de los casos, los contenidos abordan única y superfluamente la idea del cuidado del ambiente desde las prácticas ambientales, referidas a acciones cotidianas de consumo responsable, prevención de la contaminación y reciclaje.

El desarrollo económico de Colombia depende, mayoritariamente, de las maquinarias multinacionales fieles a la lógica capitalista del mercado, que persigue la generación continuada de utilidades provenientes de actividades de explotación económica, sin contemplar adecuadamente los impactos que pueda traer consigo. En este sentido, Gudynas (2012) atribuye al modelo extractivista predominante en Latinoamérica el estado de subdesarrollo estructural de la región, caracterizado por la reducción del ingreso nacional a la explotación de materias primas, la consecuente degradación de los ecosistemas y la dependencia económica y tecnológica de las potencias dominantes. Esta idea evidencia la distancia entre la insostenibilidad propia del capitalismo y las políticas ambientales y su aplicación en la educación, ya que la legislación ambiental resulta inoperante, sin intención real de trabajar por su ejecución y control, y obviando la responsabilidad asociada a la implementación de los ODS, que a pesar de sus críticos, es un compromiso de amplio respaldo. Así pues, tal implementación requiere de una voluntad política que obedece a condicionamientos éticos y morales que no siempre son los de uso corriente.

Hay al menos tres actores que conectan las políticas ambientales y su implementación. a). El Estado, encargado de preservar y cuidar el ambiente a través de políticas públicas ambientales (apoyadas en los ODS), con el propósito de mejorar las condiciones de vida para las generaciones futuras; b). La educación, como proceso que propicia conocer, desarrollar y ejecutar dichas políticas para facilitar su apropiación social, y c). Las empresas, que presumen tener un sentido de responsabilidad para contribuir al desarrollo sostenible, aunque la evidencia dice que esto no siempre se traduce en acciones voluntarias sino en mandatos de la ley.

Educación ambiental

Unesco declara que la educación ambiental es “un proceso que reconoce valores y aclara conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza” (Naciones Unidas, 1992), y esto compromete a la universidad para vincular estrechamente el reconocimiento de las individualidades humanas con el entorno ambiental como escenario vital e intrínseco para el desarrollo (Leff, 2014). En esa misma dirección, la política pública colombiana de educación ambiental impone a todas las instituciones educativas la obligatoriedad de ofrecer educación ambiental como una apuesta colectiva que contraste los efectos del cambio climático y lleve a los estudiantes a asumir conscientemente un enfoque socioambiental de la formación y una transformación en su forma de ver el mundo (Eschenhagen, 2021). Sin embargo, existe una disyuntiva de la educación ambiental, pues si bien las instituciones deben acogerse a esta normativa, cada una tiene autonomía para decidir cómo y en qué condiciones y modalidades ofrecer tal conocimiento.

Estas pueden

incluir, desde la elemental introducción de conceptos sobre el medio ambiente

en las disciplinas tradicionales, hasta el análisis de problemas ambientales

con el enfoque holístico, interdisciplinario y orientado a su resolución,

teniendo en cuenta que la acción es un eje fundamental dentro del marco

filosófico de la Educación Ambiental (UNESCO/PNUMA,

1980, p. 25)

La problemática obliga traer a colación los principales actores del proceso educativo ambiental: a). La gestión administrativa, que facilitaría las condiciones y el personal idóneo para que la enseñanza sea adecuada y pertinente; b). Los docentes, que orientarían la reflexión continua sobre el ambiente, promoviendo cambios contextuales en la construcción personal y profesional de los estudiantes, y c). Los estudiantes, quienes deberían interiorizar críticamente el aprendizaje como sujetos críticos y transformadores de su realidad. Por esto mismo,

como

contenido transversal debe impregnar toda la práctica educativa y estar

presente en las diferentes áreas curriculares, acercarlas al ámbito del alumno

y su comunidad, y a los conflictos, problemas del entorno, a la vez dotarlos de

una aplicación respecto a la posible resolución de conflictos y transformación

de la realidad (Roldán, 2021, p. 15).

En el caso de la gestión administrativa, es muy frecuente que el compromiso de las unidades administrativas con los contenidos académicos y su desarrollo esté basado en un control vertical y burocrático al servicio de la administración y no de la academia. Por ello, un primer reto es reorientar la administración burocrática hacia un liderazgo pedagógico administrativo (Tirado y Heredia, 2022; Rizvi y Garg, 2021; Álvarez, Arroyo y De la Rosa, 2023), que permita involucrar a todos los miembros de las instituciones educativas en una dinámica de autonomía, cooperación y responsabilidad dirigida al mejoramiento organizacional para cultivar una comunidad que valore el aprendizaje.

Consecuentemente, la labor docente tendrá que buscar estrategias de aprendizaje significativo para que los estudiantes reflexionen y se reten a reconstruir su conocimiento para transformar los escenarios. La incorporación de una pedagogía critica en todos los contenidos académicos apunta a conectar los conceptos teóricos básicos con las dimensiones humanas y sociales en las que el mundo se desenvuelve. Esta tarea está determinada por dos ejes coyunturales: la calidad de la educación superior del docente, y su habilidad para incursionar en el pensamiento crítico. Esto sugiere que “El educador tiene que ser un inventor y un reinventor constante de todos aquellos medios y de todos aquellos caminos que faciliten más y más la problematización del objeto que ha de ser descubierto y finalmente aprehendido por los educandos” (Freire, 1978, p. 18).

Ahora bien, la responsabilidad del proceso de educación ambiental recae mayoritariamente en los docentes, pero esto no garantiza que los estudiantes tengan una predisposición adecuada para asimilar el conocimiento y las herramientas que proporciona como un factor transformador del ambiente, que demanda la participación y el compromiso.

Al final del proceso formativo se encuentran los estudiantes, quienes deben reconocerse como sujetos partícipes de su construcción, para reducir la invisibilidad de que habitualmente son objeto. Por ello se insiste en que deben actuar como replicadores del conocimiento para el beneficio común y someter a juicio personal su aprendizaje, cuestionando, indagando y reflexionando tenazmente la teoría recibida (Santana y Hernández, 2013, p. 10).

Educación para la sostenibilidad

Entre los componentes básicos de la educación para la sostenibilidad se encuentra la educación ambiental y aunque equivocadamente se cree que son ideas sinónimas, la primera es la versión mejorada de la segunda. La educación ambiental surgió como respuesta a la crisis ambiental mundial y busca, mediante las políticas públicas, concienciar a los ciudadanos sobre el reconocimiento, cuidado y protección del ambiente (Naciones Unidas, 2015). A partir de allí, la Educación para la Sostenibilidad surgió como una tendencia pedagógica en la que se da mayor importancia a la problemática ambiental, es decir, articuló la fundamentación teórica de la educación ambiental con la práctica cotidiana (Vilches, Gil, y Cañal, 2009), para que la última, con el tiempo, se convierta en una opción de vida integral.

Recientemente, la presión por lograr resultados contundentes en materia de sustentabilidad ha inducido la aparición de la acción climática como eje de una nueva tendencia educativa que promueve la transición de una educación basada en prácticas ambientales, a una formación orientada a impactar el estado del clima y a detener el deterioro de las condiciones planetarias (Álvarez, Arroyo y De la Rosa, 2024). Esta perspectiva, más radical que las anteriores, se enfoca en la construcción de un modelo de comportamiento social que impida el aumento de la temperatura planetaria, a partir de dos tipos de acciones por el clima: de adaptación y de mitigación (Fritsche y Masson, 2021; Sharifi, 2021), mediante las cuales se diseñan acciones y se promueven actitudes orientadas al bienestar holístico de la sociedad (Leff, 2014).

Por ello, “el actual movimiento de Educación para la Sostenibilidad no viene, pues, a desplazar –como algunos pueden suponer erróneamente– a la educación ambiental, sino que es fruto de ésta”. (Vilches, Gil, y Cañal, 2009 p. 9), razón por la cual la integración de enfoques educativos puede ser el mejor camino para promover el cambio. Así pues, la educación para la sostenibilidad resulta ser un proceso transformador de ambientalización de los currículos (Eschenhagen, 2021), que debe estar presente en todos los niveles educativos hasta convertirse en una práctica reflexiva y capaz de motivar la participación colectiva en la construcción del compromiso social por la preservación del ambiente.

La pedagogía crítica y la transformación

Hay quienes dedicaron su vida a quebrantar el paradigma de la educación tradicional como sinónimo de desarrollo, por el hecho de brindar oportunidades laborales. Entre tantos maestros de valiosísimos aportes en este campo, es inevitable destacar el enorme esfuerzo de Paulo Freire por entender y cultivar el vínculo pedagógico entre el docente y el ambiente como parte fundamental de las dinámicas del desarrollo.

Ciertamente, Friere otorgó a los docentes la responsabilidad y el papel protagónico en el ejercicio de conectar profundamente el discurso (conocimiento) y el escenario (la práctica del conocimiento). Para el maestro brasileño, existen esencialmente dos sistemas educativos, el Modelo Bancario tradicional, que hace que

los hombres

sean vistos como seres de la adaptación, del ajuste. Cuanto más se ejerciten

los educandos en el archivo de los depósitos que les son hechos, tanto menos

desarrollarán en sí la conciencia crítica de la que resultaría su inserción en

el mundo, como transformadores de él. Como sujetos del mismo. (Freire, 2005, p. 53)

El segundo modelo, el liberador, emana de la pedagogía crítica y establece que el hombre necesita una educación

que lo

coloque en diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes

revisiones, a análisis críticos de sus ‘descubrimientos’, a una cierta

rebeldía, en el sentido más humano de la expresión; que lo identifique, en fin,

con métodos y procesos científicos. Frente a una sociedad dinámica en

transición, no admitimos una educación que lleve al hombre a posiciones

quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común, ‘oyendo,

preguntando, investigando’. Sólo creemos en una educación que haga del hombre

un ser cada vez más consciente de su transitividad, críticamente, o cada vez

más racional. (Freire, 1969, p. 85)

Para Freire, la conciencia crítica es el propósito a desarrollar en el aula y la misma debe estimular el debate, la problematización, la reflexión, la posibilidad de cambio y la duda, como habilidades vitales con el poder de crear una conexión estrecha entre individuos y colectividad, que pretenda la justicia social y la protección del ambiente.

Freire nos

propone… interrogarse sobre aspectos tales como la participación, la consulta,

la coordinación de acciones o la toma de decisiones en estas diferentes

dimensiones de la praxis educativa, permitirá -entre otras cosas- reflexionar y

re-direccionar la acción educativa hacia una de signo democrático (Ovelar, 2005, p. 198).

Muy importante es distinguir que, para Freire, “la educación es un acto político”, lo que complementa y direcciona correctamente el objetivo de la presente investigación, pues fusiona los elementos teóricos básicos que pretenden enlazar el pensamiento crítico y la formación política como un factor en la educación de calidad y para la sostenibilidad. Este vínculo puede propiciar que las comunidades trabajen conjuntamente para renovar las corrientes políticas, culturales, económicas y ambientales que apunten hacia el desarrollo equitativo e integral de la humanidad (Ovelar, 2005).

El papel de la educación contable

Durante mucho tiempo, en Colombia, se ha tenido la percepción equivocada de que la educación contable se limita al adiestramiento para el manejo de los registros numéricos y a las actividades de evaluación y control. Este pensamiento se ha trasmitido por generaciones hasta la actualidad, desconociendo su esencia interdisciplinaria y la lucha interminable de las agremiaciones profesionales y estudiantiles de Colombia por resarcir el daño estructural de esa impronta en la formación contable (Loaiza, 2011; Rodelo y Chamorro, 2021).

Un importante reto del pensamiento crítico es confrontar a la educación contable funcionalista. Esto implica vencer en primera instancia, el pensamiento lineal que ha conducido la formación y la práctica de la contabilidad, pues si bien es una disciplina científica, es poco común que se reconozca como tal; incluso la gran mayoría de estudiantes y docentes de este programa defienden la premisa de que es una actividad técnica instrumental.

Pensar críticamente aporta a la construcción o

de-construcción de la realidad soñada, y de los sujetos capaces de pensar y

transformar la realidad éticamente, la cual debe estructurarse bajo las

necesidades de las sociedades y de los sujetos que la componen, asunto que le

compete, en gran medida, a la educación. Los universitarios aportan pensamiento

crítico porque es el devenir natural de la universidad. (Gómez y Sarmiento , 2016, p. 57)

Para lograr que el proceso educativo contable sea integral, como lo proclaman incesantemente los prospectos universitarios, se necesita que la oferta curricular prepare a los estudiantes no solo para satisfacer los requerimientos funcionales de las empresas, sino para el reconocimiento de los problemas socioambientales, donde el contador sea capaz de enfrentarse a los retos de adaptación que propone el mercado, sin omitir el compromiso y la responsabilidad social que esto acarrea.

La educación ambiental en los programas nacionales de Contaduría Pública obedece a los estándares internacionales sobre el tema, que con los años planteó nuevos retos para la Universidad, comprometida por ley a buscar una formación más completa e incluyente. Si la universidad es el espacio y el momento apropiado para que los individuos adquieran conocimiento pertinente para la vida, se requiere que la educación contable comience a redirigir sus procesos de enseñanza hacia un reconocimiento social y crítico del ambiente (Kaplún, 2005).

En este sentido resulta imperioso que los programas de Contaduría Pública incorporen contenidos de Contabilidad Ambiental, Ecología Política, Pensamiento Ambiental u otros similares, que desde el currículo formal y/o estrategias extracurriculares, aporten elementos de pensamiento crítico, posicionamiento político y comportamientos cívicos sostenibles a los estudiantes, como una forma de contribuir a una formación para la sostenibilidad, tan necesaria para asegurar una educación de calidad. Sobra advertir que cualquier iniciativa en ese sentido chocará necesariamente contra la corriente funcionalista y dominante de la educación contable, que intenta perpetuar el modelo instrumental de educación para el trabajo y aleja a los contables de las preocupaciones sobre el ambiente y la sostenibilidad. Este proyecto intenta poner en conflicto esa realidad.

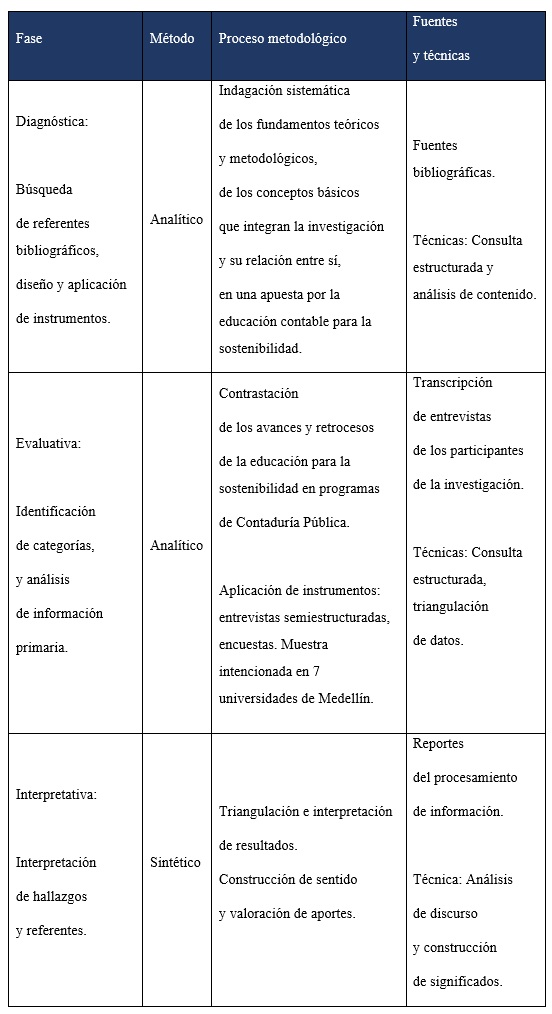

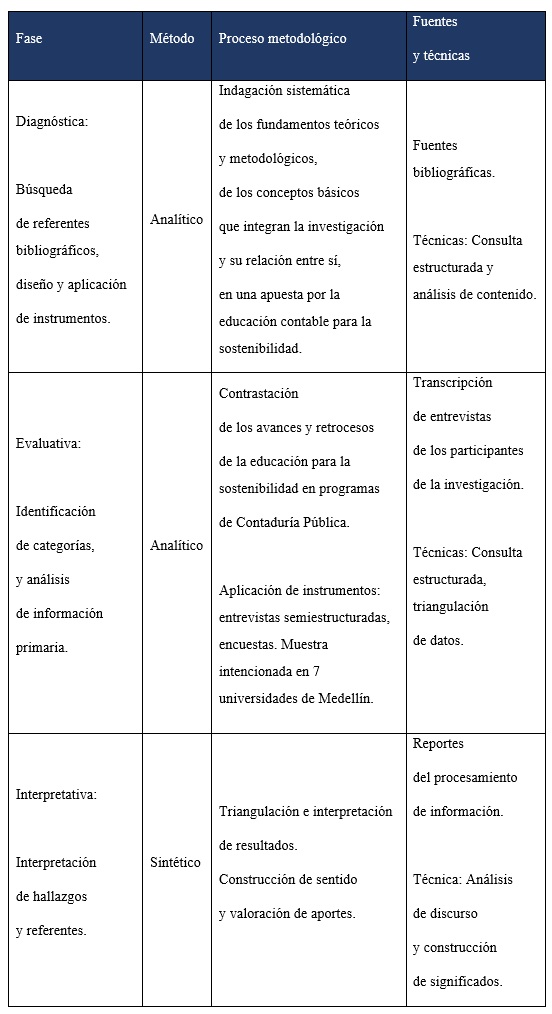

Metodología

El abordaje de la problemática detectada constituye un ejercicio de investigación cualitativa dividido en tres fases de carácter descriptivo (diagnóstico), evaluativo e interpretativo, guiados por esquemas metódicos analítico y sintético (ver tabla 1). Para la fase diagnóstica se identificaron y rastrearon en la literatura algunas categorías conceptuales como: sostenibilidad, políticas públicas, pensamiento crítico, formación política, educación ambiental, educación para la sostenibilidad y educación contable. El rastreo de categorías se hizo mediante análisis de contenido en el cual se exploraron de forma literal y conexa las categorías antes mencionadas, en las bases de datos de Google Scholar, Web of Science, Scielo y Dialnet, con un criterio de temporalidad abierta para los libros y de 10 años para los artículos de revistas científicas (2013-2023). En la aplicación de instrumentos se realizaron entrevistas semiestructuradas a directivos y autoridades académicas (Decanos, Directores y Coordinadores de programa) de las instituciones de educación superior (IES) públicas: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Universidad de Antioquia (UdeA) y Tecnológico de Antioquia (TdeA), y de las IES privadas: Politécnico Grancolombiano, Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula), Universidad Católica Luis Amigó (UCLA), y Universidad de Medellín (UdeM). Estas instituciones constituyen una muestra intencionada, justificada en los criterios de accesibilidad a la información requerida, contacto con docentes interesados en la CSA y existencia de semilleros de investigación o grupos de trabajo en esa área temática. En las mismas instituciones de la muestra se aplicaron encuestas a 374 estudiantes de los programas de Contaduría Pública.

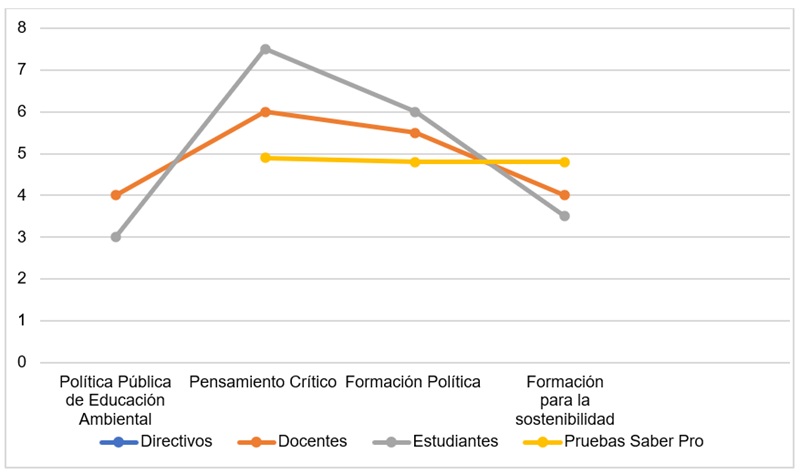

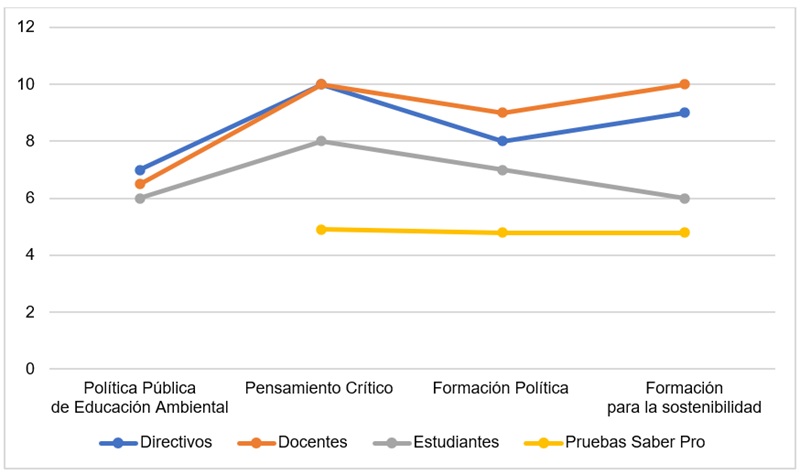

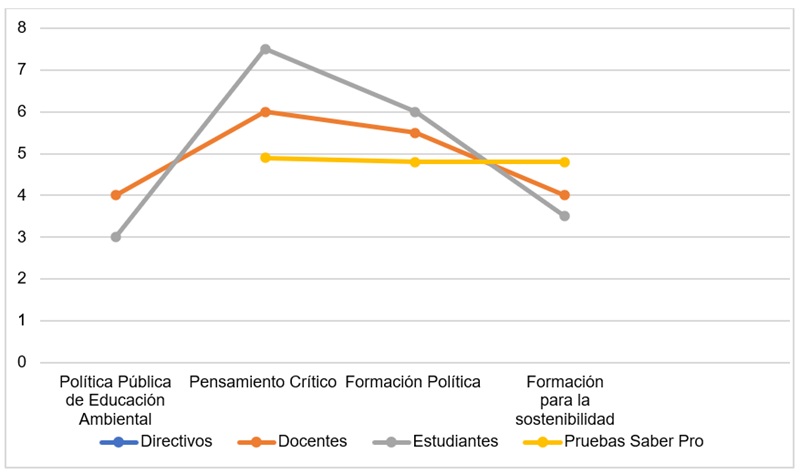

La técnica de triangulación se utilizó para articular y validar la información recogida de las unidades de análisis de esta investigación: directivos, docentes y estudiantes. A las opiniones de los participantes se les otorgó una valoración perceptiva en escala de 1 a 10, entendiendo el valor máximo como la mayor cercanía a las metas de la formación para la sostenibilidad en cada estamento (favorabilidad) y el valor mínimo, como la mayor distancia entre la gestión o la percepción y dichas metas. Se estableció como las categorías más significativas para contrastar la información: a). Política pública de educación ambiental, b). Pensamiento crítico, c). Formación política y d). Formación para la sostenibilidad. La categoría de política pública de educación ambiental se caracterizó desde las fuentes gubernamentales y se contrastó con la información consignada en las páginas web de las IES, los testimonios de los directivos académicos entrevistados y la percepción de los estudiantes.

Tabla 1.

Diseño

Metodológico

Fuente: elaboración

propia.

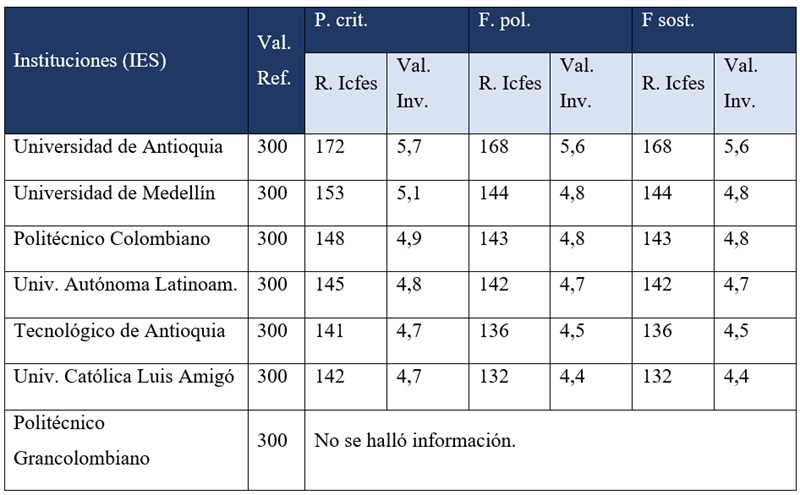

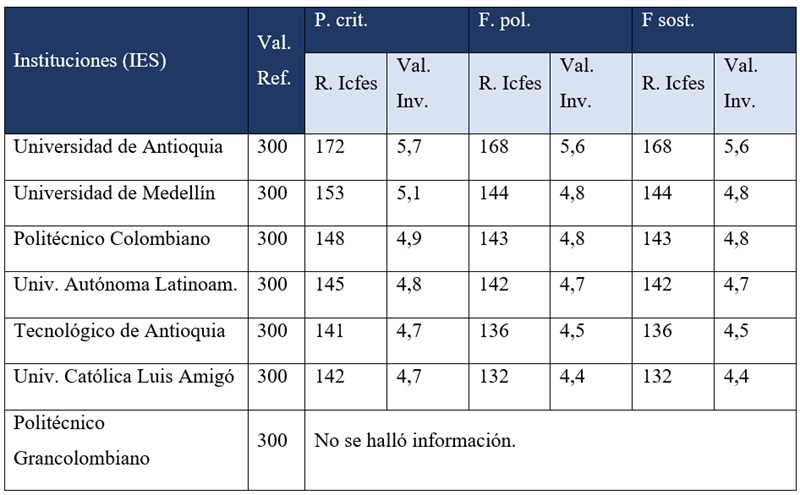

Para el ejercicio de triangulación también se tomó información de la base de datos oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior Icfes, para valorar los resultados de las pruebas SaberPro aplicadas a los estudiantes de último semestre de Contaduría Pública en el año 2022. Esta prueba evalúa 4 módulos de competencias. Para efectos de este estudio, se tuvo en cuenta el promedio de los resultados por módulos: del módulo de Lectura Crítica se derivó la evaluación de las habilidades de pensamiento crítico y del módulo de Competencias Ciudadanas se derivó la medición de las aptitudes de formación política y formación para la sostenibilidad. Para convertir los resultados a la escala de valoración de la investigación (0-10) se utilizó la técnica de regla de tres simple, tomando como valor de referencia el puntaje máximo de 300 puntos (10) otorgado por el Icfes. A manera de ejemplo, un desempeño de 150 puntos en la prueba del Icfes equivaldrá a 5.0 puntos en la escala de esta investigación, y de esta forma, pueden integrarse estos resultados cuantitativos externos (véase línea amarilla en las figuras 1 a 7), con la caracterización de las precepciones de los directivos, los docentes y los estudiantes.

Hallazgos y discusión

La caracterización de hallazgos se expone en función de las categorías de análisis identificadas como de carácter prioritario. En primer término, la Política Pública de Educación Ambiental y luego las tres restantes. Para la triangulación de las tres últimas se incorporó como categoría emergente el resultado oficial de las pruebas SaberPro de 2022. La ponderación de resultados por universidades se expone en la tabla 2.

Política pública de educación ambiental

La visión de la mayoría de los directivos está ligada al deber ser que emana de la política pública, pero luce desconectada de las realidades particulares de sus instituciones y sus estamentos, lo cual se traduce en una notoria debilidad para diseñar estrategias formativas pertinentes y de impacto. Algunos directivos coinciden en que este es un buen paso para la transformación que necesita no solamente Colombia, sino el mundo. De todos modos, consideran que esta política tiene más limitaciones que beneficios, y enfatizan en las carencias de la estrategia gubernamental. Creen que es una política incipiente, que centra sus esfuerzos en prácticas ambientales en los espacios educativos, que no ha sido lo suficientemente estructurada para lograr un cambio real, que valora los conflictos ambientales de manera muy básica y que su reto más importante es generar un compromiso social de todos, sin que esto sea un proceso agregado en la formación, sino más bien parte fundamental del crecimiento de cualquier ser humano.

La percepción de la política pública de educación ambiental arroja una marcada variación cuando se compara la estima de directivos y docentes en relación con la de los estudiantes, pues los últimos califican la pertinencia de la educación ambiental que reciben en un rango de valoración bajo. Esto puede darse porque los estudiantes consideran insuficientes los esfuerzos que hacen directivos y docentes por impartir una educación de calidad basada en la educación para la sostenibilidad o porque los lineamientos instituciones de la política pública no se ven reflejados en las actividades dirigidas por aquellos. Esto no es óbice para destacar que hay esfuerzos y avances en la construcción de cursos y asignaturas enfocadas en la formación ambiental y que es una iniciativa que se concentra especialmente en los docentes y grupos de investigación interesados en la temática.

Pensamiento crítico

Las percepciones de las unidades de análisis están un tanto alineadas; incluso los directivos y docentes piensan que sus estudiantes tienen habilidades de pensamiento crítico bastante destacadas, pero son los estudiantes quienes toman alguna distancia de esa percepción institucional, especialmente los de la Universidad de Antioquia (Figura 2) y la Universidad Católica Luis Amigó (Figura 6). Por el contrario, los estudiantes de la Universidad de Medellín tienen una muy alta valoración de sus propias habilidades de pensamiento crítico, que supera la percepción de los docentes. Sin embargo, y salvo en el caso de la Universidad de Antioquia, el resultado de las pruebas del Icfes es mucho más modesto que las percepciones personales recogidas en este estudio. Ante esta situación, conviene que desde las directrices universitarias, los directivos, docentes y estudiantes propendan por desarrollar y mejorar las habilidades de pensamiento crítico de estos últimos, como una estrategia que les otorgue conciencia, agudeza y ventajas competitivas en las dinámicas de educación de calidad.

Es posible que la percepción sobre esta categoría esté influida por el diseño y contenido de los prospectos institucionales que insistentemente postulan el pensamiento crítico como un factor sustancial de la formación que ofrecen sus programas académicos. La mayoría de los directivos defiende la inserción del pensamiento crítico en la formación, pero curiosamente no asumen que tenga relación directa con la formación política que reciben los estudiantes. En las instituciones participantes, la incursión del pensamiento crítico en algunos de los programas está alineada con los perfiles profesionales de algunos profesores que han tenido participación o cierto grado de afinidad con procesos gremiales o académicos como la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública (Fenecop) y el Centro Colombiano de Investigaciones Contables (Ccinco), respectivamente. Los directivos de la Universidad de Antioquia y del Tecnológico de Antioquia insinúan que en sus instituciones también es importante la formación política como pilar de la educación para la sostenibilidad, pues consideran que la capacidad reflexiva permite que los estudiantes se involucren como parte activa del entorno social, y en el Politécnico Grancolombiano existe un interés institucional en formación política y pensamiento crítico que se manifiesta a través de un proyecto de aula llamado “Create Camps”.

Formación política

En esta categoría, casi todos los directivos y profesores de las instituciones consultadas tienen una percepción que dista mucho de los modestos resultados de sus estudiantes en las pruebas SaberPro, lo que evidencia una sobrevaloración institucional de esta capacidad. Como contraste, la Universidad de Antioquia presenta en esta categoría una intersección de las curvas de tendencia de docentes y estudiantes (Figura 2), de lo que se infiere que hay un reconocimiento favorable del sujeto político, que los docentes han encontrado una estrategia pedagógica conveniente para la formación política, y que los estudiantes tienen una buena disposición para recibirla y asimilarla. La Universidad de Medellín también muestra una intersección entre profesores y estudiantes (Figura 7), y aunque esto refleja alineación entre prácticas pedagógicas y una buena recepción estudiantil, hace falta sumar esfuerzos para que dicho encuentro represente un avance más positivo para la institución. Como un caso particular, los estudiantes del Tecnológico de Antioquia (Figura 3), tienen una percepción más cercana a su propio desempeño en las pruebas de estado, y en esa medida, se alejan de la alta valoración que de ellos tienen sus profesores y directivos.

Formación para la sostenibilidad

Como corresponde con lo esperado, todas las instituciones consideran importante y necesario abrir espacios para la ambientalización del currículo de los programas de Contaduría Pública. La percepción optimista de los directivos es producto de la política pública y de una posición “políticamente correcta” que de manera formal se compromete con la educación ambiental, aunque en la práctica no haya resultados destacables. Los directivos y docentes consultados tienen una alta valoración de esta categoría, sustentada en que en cuatro de estas instituciones (Unaula, UCLA, Politécnico Colombiano y TdeA), existen algunas asignaturas específicas del campo de la Contabilidad Social y Ambiental (CSA). La valoración de esta perspectiva ha llegado a considerarse como un lugar común en los discursos institucionales, lo que constituye una manifestación de greenwashing académico cada vez más común en las universidades.

Los estudiantes, por su parte, piensan que hay mejores opciones para aprender temas de sostenibilidad; esto cuestiona seriamente las metodologías, las prácticas sostenibles e incluso los enfoques de la educación ambiental que reciben, pues denuncian que las asignaturas del área no han generado un impacto verdadero en su formación personal y profesional. En este aspecto y retomando las advertencias de Gudynas y Leff conviene que las universidades consideren espacios participativos para reconocer las concepciones, imaginarios y prácticas ambientales cotidianas de los estudiantes, con el fin de diseñar estrategias que los comprometan con actitudes y acciones transformadoras frente a las problemáticas ambientales de su entorno (acciones climáticas). La gran mayoría de estudiantes consideran que es importante que los contenidos de su carrera apunten a la educación para la sostenibilidad, sin embargo, también piensan que la formación que reciben en materia ambiental tiene un marcado enfoque normativo que responde al funcionalismo empresarial.

La ineficiencia de este esfuerzo institucional se refleja en el hecho de que cerca del 70 % de los estudiantes encuestados ni siquiera conocen los ODS u otros lineamientos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Muchos de ellos no se sienten responsables del entorno y por tanto su compromiso ambiental es limitado, lo que se traduce en que las prácticas ambientales no reflejan un aprendizaje consciente conforme con la intencionalidad de las instituciones. Este hecho deja claro que la formación recibida adolece falta de fundamentación en fuentes relevantes y desvinculación de la realidad práctica que rodea a los estudiantes, con lo cual no puede esperarse que la educación ambiental redunde en cambios sustanciales en sus actitudes y comportamientos, y este hallazgo constituye una voz de alerta para los comités de currículo de los programas, que deben actuar en consecuencia.

Tabla 2:

Ponderación

de resultados pruebas SaberPro - Icfes

Convenciones: Val.

Ref. = Máximo puntaje otorgado por el Icfes en sus

pruebas SaberPro. R. Icfes

= Resultado promedio de cada Institución en la prueba SaberPro.

Val. Inv. = Conversión del resultado obtenido a la escala de medición de este

estudio.

Fuente:

Elaboración propia con base en datos de Icfes 2022.

Reporte Icfes

Contrario a lo que podría esperarse, una vez conocidas las percepciones de directivos, docentes y estudiantes, los resultados de las pruebas SaberPro del Icfes ubican a los estudiantes participantes en un nivel más bajo de lo que refleja la valoración de las categorías de pensamiento crítico y formación ciudadana. Esto puede evidenciar dos perspectivas: la primera es que hay falencias a nivel institucional que no reflejan un compromiso real de directivos o docentes en la formación integral de los estudiantes y, en segundo lugar, que los estudiantes no están afianzando los conocimientos adquiridos durante su recorrido académico. Esto plantea un contraste preocupante pues sugiere que la calidad de las ofertas educativas no es la mejor y que las competencias generales de los estudiantes evaluados no presentan un avance significativo que construya profesionales contables de alto desempeño. Otra posible inferencia estaría relacionada con aspectos psicosociales, como la apatía generalizada de los jóvenes por el aprendizaje y otros intereses asociados al ocio y el entretenimiento. En el caso del Politécnico Grancolombiano, no se ve reflejada la valoración institucional del Icfes, ya que no se encontró información en el portal web de la institución estatal sobre el desempeño de esa universidad. A continuación, se relacionan las representaciones gráficas de la triangulación en cada universidad participante. Se hace de manera separada, pues la intención de este estudio es examinar la situación de desarrollo de la meta 4.7 de los ODS, sin presentar ni promover un esquema ranqueado de competencia entre las instituciones.

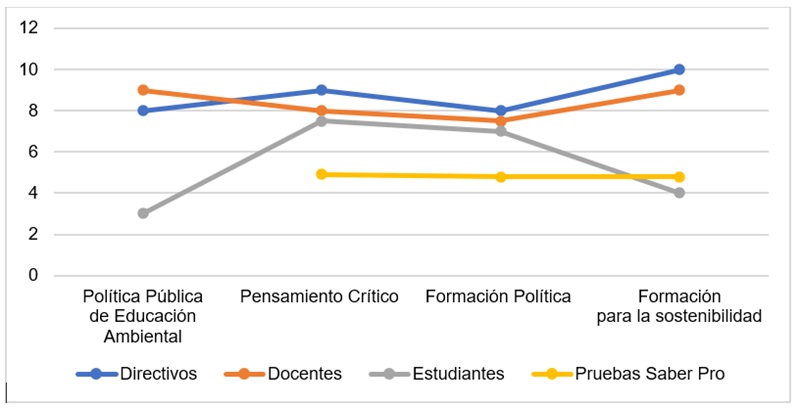

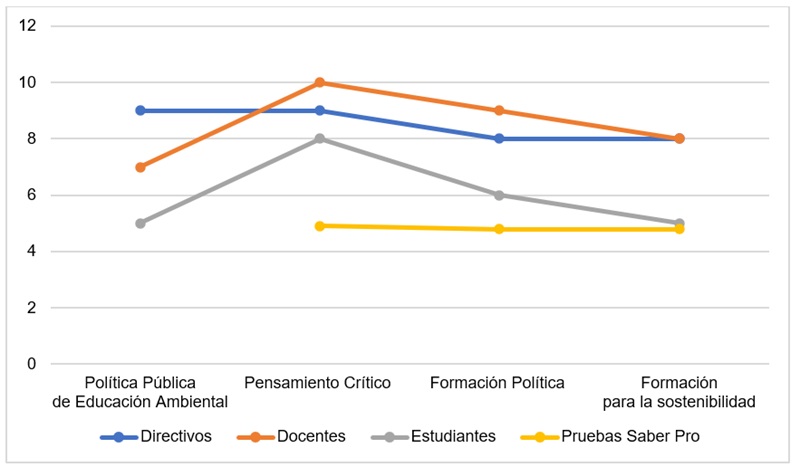

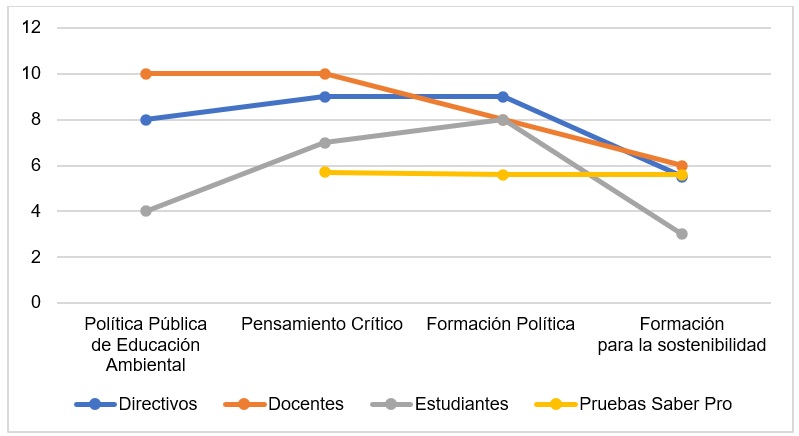

Figura 1.

Triangulación Politécnico Colombiano

Figura 1.

Triangulación Politécnico Colombiano

Fuente: elaboración

propia.

Punto crítico de análisis: La autopercepción de los estudiantes del Politécnico Colombiano con respecto a la formación para la sostenibilidad dista mucho de la que tienen directivos y docentes, e incluso es inferior a la que reporta la prueba SaberPro del Icfes. Esta situación emite una alerta para redefinir la orientación y los contenidos de las asignaturas del área.

Figura 2.

Triangulación

Universidad de Antioquia

Figura 2.

Triangulación

Universidad de Antioquia

Fuente: elaboración

propia.

Punto crítico de análisis: la situación de la Universidad de Antioquia es bastante regular. Salvo en lo que respecta a la política pública de educación ambiental, los estamentos tienen percepciones alineadas entre sí, por lo que sería bastante fácil concertar colectivamente acciones de mejora.

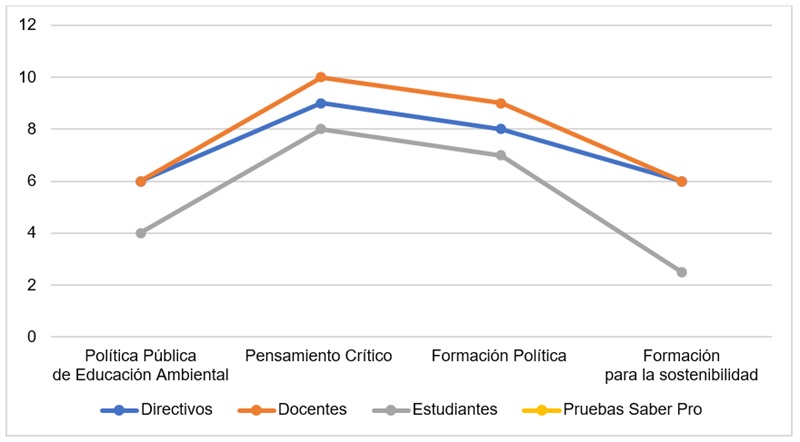

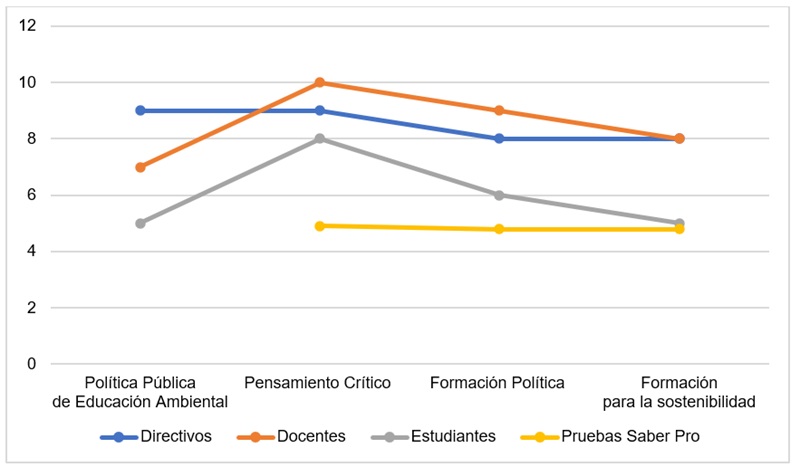

Figura 3.

Triangulación Tecnológico de Antioquia

Figura 3.

Triangulación Tecnológico de Antioquia

Fuente: elaboración

propia.

Punto crítico de análisis: los estamentos del Tecnológico de Antioquia presentan un comportamiento que alinea directivos y docentes con una importante distancia de la percepción de los estudiantes y su desempeño en las pruebas estatales. Se visualiza una oportunidad para que se reduzca la diferencia en beneficio de la formación de los estudiantes.

Figura 4.

Triangulación Politécnico Grancolombiano

Figura 4.

Triangulación Politécnico Grancolombiano

Fuente: elaboración

propia.

Punto crítico de análisis: la situación del Politécnico Grancolombiano es la más regular encontrada en el estudio. Conviene a directivos y docentes revisar la estrategia pedagógica para mejorar la percepción de los estudiantes en torno a la formación para la sostenibilidad.

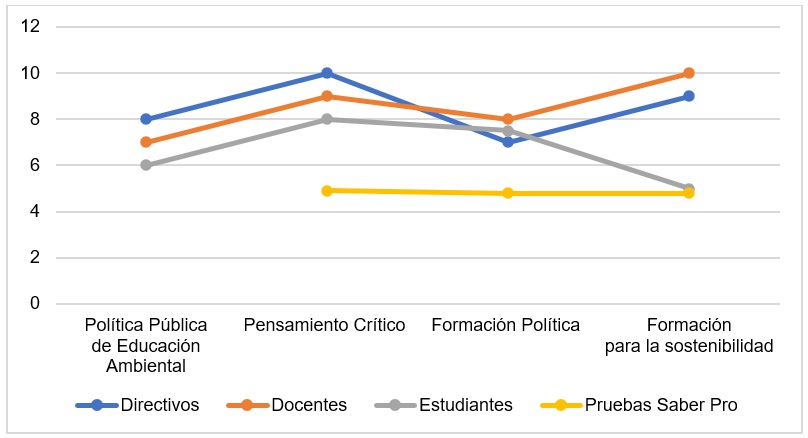

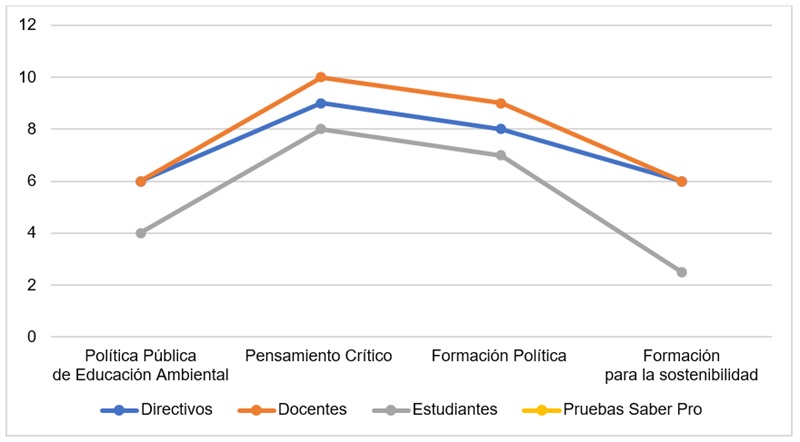

Figura 5.

Triangulación Universidad Autónoma Latinoamericana

Figura 5.

Triangulación Universidad Autónoma Latinoamericana

Fuente: elaboración

propia.

Punto crítico de análisis: al igual que en otros casos, la alineación directivos-docentes de la Universidad Autónoma Latinoamericana parece alejarse de la realidad que perciben los estudiantes y la que reportan las pruebas estatales. Urge entonces una acción correctiva para disminuir la diferencia en el producto de la formación.

Figura 6.

Triangulación Universidad Católica Luis Amigó

Figura 6.

Triangulación Universidad Católica Luis Amigó

Fuente: elaboración

propia.

Punto crítico de análisis: las pruebas SaberPro de los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó representan un llamado a la acción por parte de todos los estamentos, pues el producto de la formación, al parecer está sobrevalorado.

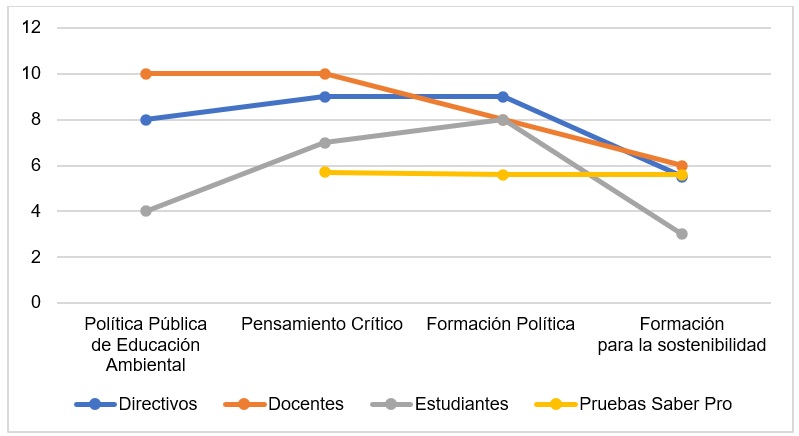

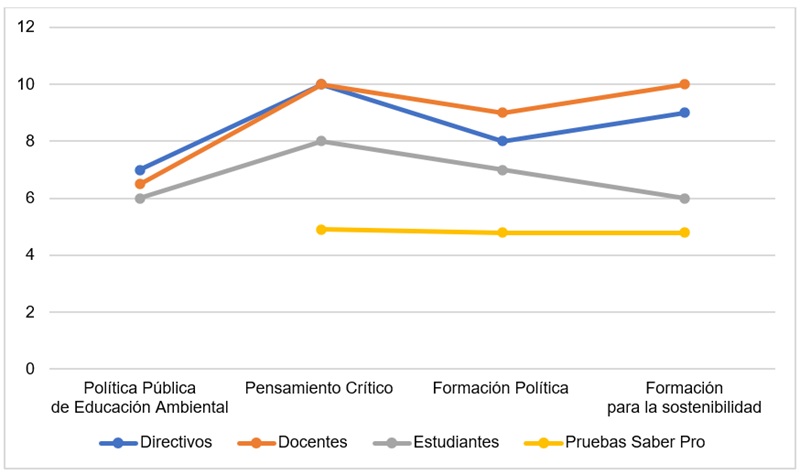

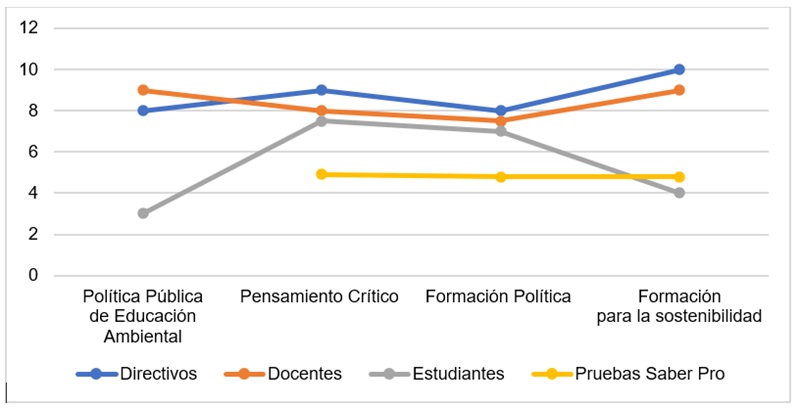

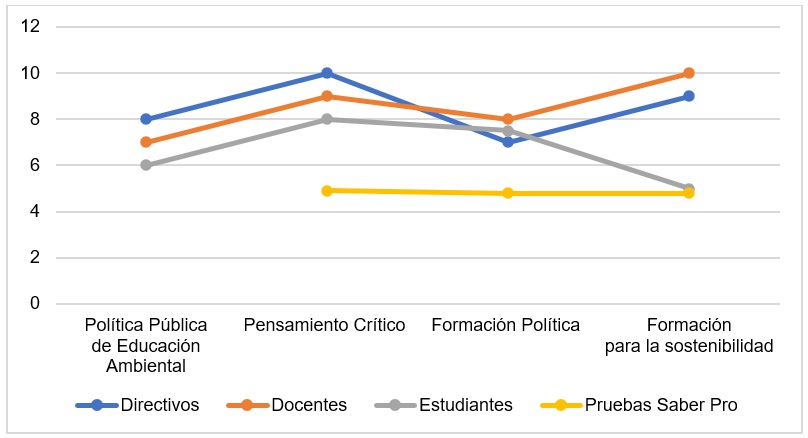

Figura 7.

Triangulación Universidad de Medellín

Figura 7.

Triangulación Universidad de Medellín

Fuente: elaboración

propia.

Punto crítico de análisis: en el caso de la Universidad de Medellín, las pruebas estatales superan la percepción de la formación para la sostenibilidad que tienen los estudiantes y docentes. Esta situación que parece favorable tendría que contrastarse con la percepción de los directivos para visualizar si existe alguna brecha significativa.

Conclusiones

Aunque los criterios de implementación de la Política Pública de Educación Ambiental en Colombia recogen lineamientos conceptuales básicos y diferentes perspectivas basadas en interinstitucionalidad, interseccionalidad, interdisciplinariedad e interculturalidad, su ámbito pedagógico y su presencia en los programas de Contaduría Pública de las IES de Medellín todavía no ha reflejado resultados positivos de formación socioambiental. La política resalta el papel de la universidad como el eje fundamental y responsable de la trasmisión de la educación para la sostenibilidad y de ello se infiere que la investigación es y será una guía constructora para el pensamiento crítico.

Aunque algunos de los estudiantes cursan asignaturas enfocadas en la formación para la sostenibilidad en sus planes de estudio, esta investigación evidenció que los estudiantes sólo vinculan parcialmente el pensamiento crítico con la formación política como bases conceptuales y prácticas de la educación ambiental. En algunas IES, el esfuerzo es mucho más notorio —y meritorio— por desarrollar estas competencias e incluirlas en los contenidos temáticos de las asignaturas ambientales que recalquen el conocimiento del sujeto político y su actuación frente a la problemática ambiental.

Examinando los contenidos curriculares de las universidades participantes se evidenció que los enfoques de la educación ambiental en la mayoría de los casos son abiertamente funcionalistas. Por lo tanto, los ejes temáticos abarcados dentro de las asignaturas ambientales están muy ligados al cumplimiento de requisitos legales y normativos, actividades de medición, registro, valoración y control para los informes financieros, cálculo de multas y tasas, etc. De igual manera —y a pesar de las positivas manifestaciones institucionales— se observaron debilidades notorias en materia de habilidades de pensamiento crítico.

Los avances más significativos en la construcción de asignaturas y espacios extracurriculares para la formación ambiental han sido méritos de los docentes investigadores que trabajan intensamente por el reconocimiento e importancia de la educación ambiental, y en la medida que sus posibilidades lo han permitido, se han encargado de transformar la educación para la sostenibilidad, basándola en conocimientos interdisciplinarios que incluyen pensamiento crítico y formación política.

Aunque se reconoce un avance hacia el cumplimiento del ODS 4 Educación de Calidad, meta 4.7 en los programas examinados, todavía es necesario sumar esfuerzos para mejorar las políticas institucionales, y estrategias pedagógicas en torno a la educación para la sostenibilidad. Si bien no puede hablarse de retrocesos en este campo, la ausencia de asignaturas enfocadas en la educación ambiental en algunos de los programas examinados es claramente un rezago frente a la dinámica que vive la educación superior en todo el mundo. Este vacío institucional cobra su factura en las actitudes y comportamientos de muchos estudiantes que no dimensionan su responsabilidad personal y profesional frente al futuro del planeta y se autoexcluyen de los procesos de transformación que urgen para mitigar los efectos del cambio climático y la crisis ambiental. La situación también cursa invitación abierta para que las instituciones incluyan dentro de los planes de estudio de los programas de Contaduría Pública los contenidos ambientales y promuevan las prácticas de sostenibilidad necesarias para contribuir a la reconstrucción del equilibrio ecosistémico, como una responsabilidad social y académica de la educación de calidad.

Recomendaciones

Conocido el balance negativo de la situación, conviene examinar la estructura del sistema de gestión de las universidades para determinar en qué punto se rompe la cadena de despliegue de las políticas institucionales ambientales, como una forma de ubicar el lugar inicial de cualquier proceso de intervención. Para esta operación, será necesario convocar a los responsables institucionales de los sistemas de gestión de la calidad, la dirección de los programas académicos y representantes de los estamentos, a fin de diseñar las estrategias necesarias para fortalecer la implementación de las políticas ambientales.

La capacitación docente en pensamiento crítico, formación política y educación para la sostenibilidad debe retroalimentar a los estudiantes como un enfoque crítico-comprensivo de la educación contable. Conviene vincular los programas de Contaduría Pública a redes académicas de investigación en educación ambiental y contabilidad para la sustentabilidad, a fin de derivar de ellas nuevos desarrollos teóricos y prácticos que alimenten la formación de toda la comunidad educativa. Algunas opciones en este sentido podrían ser la Red Colombiana de Investigación en Contabilidad Ambiental (RICACS), Qualitative Research and Critical Accounting (QRCA), los Comités de Educación Ambiental de las administraciones locales, la Red de Gestores Ambientales Latinoamericanos, Greenpeace, Clean Up the World, Coastwatch y Global Action Plan.