Ali, M. (2013). Sustainability Assessment: Context of Resource and Environmental Policy. Academic Press. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-407196-4.00001-5

Alvarez, S., Douthwaite, B., Thiele, G., Mackay, R., Córdoba, D. y Tehelen, K. (2010). Participatory Impact Pathways Analysis: A Practical Method for Project Planning and Evaluation. Development in Practice, 20(8), 946-958. https://doi.org/10.1080/09614524.2010.513723

Androutsopoulou, A., Charalabidis y. y Loukis, E. N. (2015). Using Social Media Monitoring for Public Policy Making: An Evaluation. 9th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS).

Ansell, C., Sørensen, E. y Torfing, J. (2017). Improving Policy Implementation through Collaborative Policymaking. Policy and Politics, 45(3), 467-486. https://doi.org/10.1332/030557317X14972799760260

Arias, C. R., Serrano, J. E. y García, J. (2014). Evaluation of Social Public Policy: Department of Social Development in Honduras. 1st International Conference on EDemocracy and EGovernment, ICEDEG 2014.

Banco Mundial. (2004). Seguimiento y eEvaluación: instrumentos, métodos y enfoques. Autor.

Ben, R., Nithin, S. P., Pranav, K. y Jayasuryaa, J. (2020). Assessment of Environmental Sustainability for Promoting Green Materials and Practices. Materials Today: Proceedings.

Bergtold, J. S., Caldas, M. M., Ramsey, S. M., Sanderson, M. R., Granco, G. y Mather, M. E. (2022). The Gap between Experts, Farmers and Non-Farmers on Perceived Environmental Vulnerability and the Influence of Values and Beliefs. Journal of Environmental Management, 316, 115186. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115186

Blamey, A. y Mackenzie, M. (2007). Theories of Change and Realistic Evaluation Peas in a Pod or Apples and Oranges? Evaluation, 13(4), 439-455. https://doi.org/10.1177/1356389007082129

Bond, A., Morrison-Saunders, A. y Pope, J. (2012). Sustainability Assessment: The State of the Art. Impact Assessment and Project Appraisal, 30(1), 53-62. https://doi.org/10.1080/14615517.2012.661974

Brown, D. (1998). Evaluating Institutional Sustainability in Development Programmes: Beyond Dollars and Cents. Journal of International Development, 10(1), 55-69. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199801)10:1%3C55::AID-JID452%3E3.0.CO;2-W

Caffrey, L. y Munro, E. (2017). A Systems Approach to Policy Evaluation. Evaluation, 23(4), 463-478. https://doi.org/10.1177/1356389017730727

Castaño, J., Blanco, M. y Martínez, P. (2019). Reviewing Counterfactual Analyses to Assess Impacts of EU Rural Development Programmes: What Lessons Can Be Learned from the 2007-2013 Ex-Post Evaluations? Sustainability (Switzerland), 11(4), 1-22. https://doi.org/10.3390/su11041105

Caurla, S., Delacote, P., Lecocq, F. y Barkaoui, A. (2013). Stimulating Fuelwood Consumption through Public Policies: An Assessment of Economic and Resource Impacts Based on the French Forest Sector Model. Energy Policy, 63(2013), 338-347. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.07.111

Cejudo, G. M. y Michel, C. L. (2016). Coherencia y políticas públicas: metas, instrumentos y poblaciones objetivo. Gestión y Política Pública, 25(1), 03-31. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792016000100001

Cisilino, F., Bodini, A. y Zanoli, A. (2019). Rural Development Programs’ Impact on Environment: An Ex-Post Evaluation of Organic Faming. Land Use Policy, 85, 454-462. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.04.016

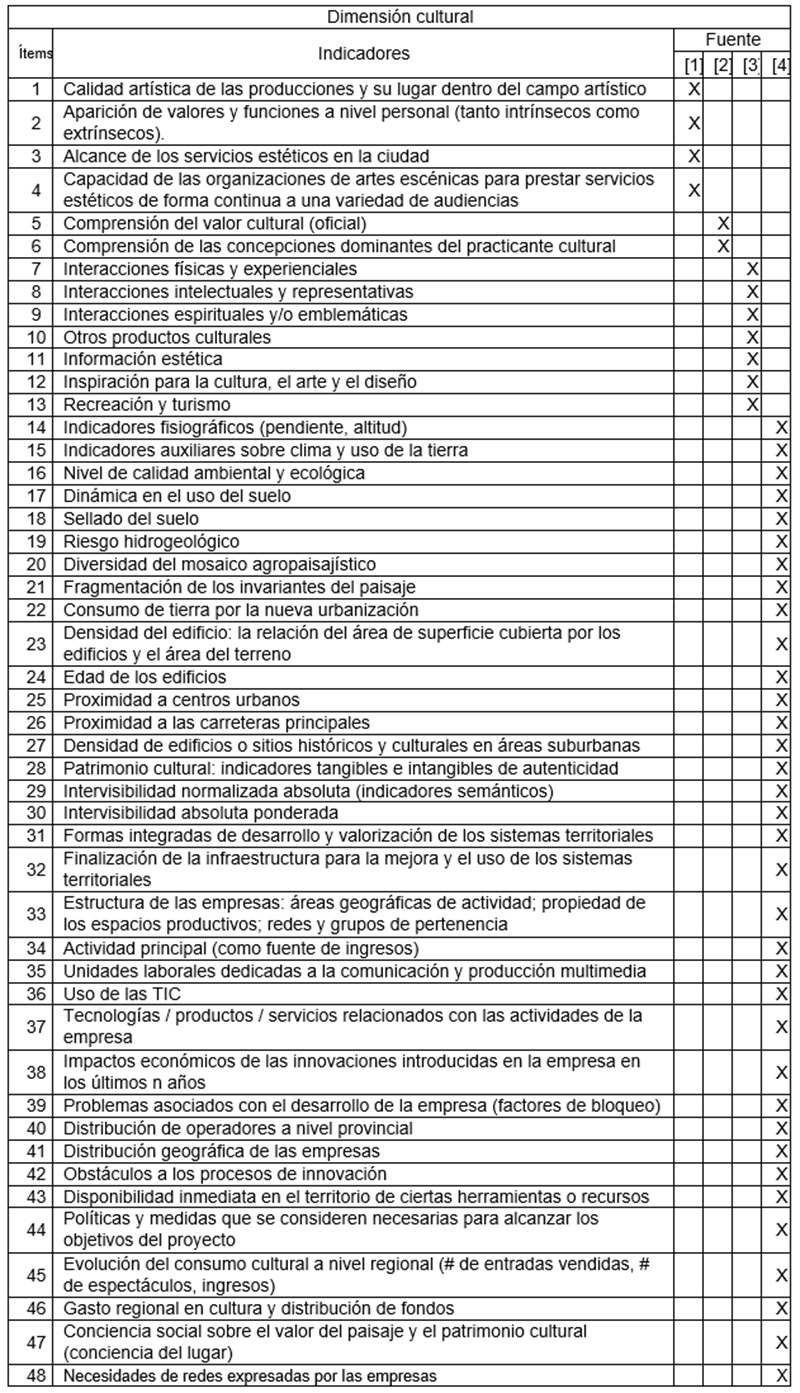

Colavitti, A., Usai, A. y Serra, S. (2018). Towards an Integrated Assessment of the Cultural Ecosystem Services in the Policy-Making for Urban Ecosystems: Lessons from the Spatial and Economic Planning for Landscape and Cultural Heritage in Tuscany and Apulia (IT). Planning Practice and Research, 33(4), 441-473. https://doi.org/10.1080/02697459.2018.1510275

Cosyns, H., Damme, P. Van y Wulf, R. De. (2013). Who views What? Impact Assessment through the Eyes of Farmers, Development Organization Staff and Researchers. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 20(4), 287-301. https://doi.org/10.1080/13504509.2013.806372

Cridland, W., Adeniyi, P., Bullock, R. y Mitchell, B. (1995). Sustainable Rural Development in Sokoto State, Nigeria: An Assessment of Institutional Arrangements And Management Practices. Natural Resources Forum, 19(3), 203-214. https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.1995.tb00610.x

Czyżewski, B., Matuszczak, A., Grzelak, A., Guth, M. y Majchrzak, A. (2021). Environmental Sustainable Value in Agriculture Revisited: How does Common Agricultural Policy Contribute to Eco-Efficiency? Sustainability Science, 16(1), 137-152. https://doi.org/10.1007/s11625-020-00834-6

Devkota, R., Pant, L. P., Hambly Odame, H., Rai Paudyal, B. y Bronson, K. (2022). Rethinking Gender Mainstreaming in Agricultural Innovation Policy in Nepal: A Critical Gender Analysis. Agriculture and Human Values, 39(4), 1373-1390. https://doi.org/10.1007/s10460-022-10326-1

Duriau, V. J., Reger, R. K. y Pfarrer, M. D. (2007). A Content Analysis of the Content Analysis Literature in Organization Studies: Research Themes, Data Sources, and Methodological Refinements. Organizational Research Methods, 10(1), 5-34. https://doi.org/10.1177/1094428106289252

Duxbury, N., Kangas, A. y De Beukelaer, C. (2017). Cultural policies for Sustainable Development: Four Strategic Paths. International Journal of Cultural Policy, 23(2), 214-230. https://doi.org/10.1080/10286632.2017.1280789

Emaides, A., Salerno, M. L. y Paredes, M. D. (2018). Políticas públicas para el desarrollo sustentable: indicadores de gestión ambiental. InterNaciones, 5(13), 131-158. https://doi.org/10.32870/in.v5i13.7069

Emerson, K. y Nabatchi, T. (2015a). Collaborative Governance Regimes (1.era ed.). Georgetown University Press.

Emerson, K. y Nabatchi, T. (2015b). Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes : A Performance Matrix. Public Performance & Management Review, 38(4), 717-747. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016

Emerson, K., Nabatchi, T. y Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Erbaugh, J., Bierbaum, R., Castilleja, G., Da Fonseca, G. A. B., Cole, S. y Hansen, B. (2019). Toward Sustainable Agriculture in the Tropics. World Development, 121, 158-162. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.002

Escobar-Sierra, M., Valencia-DeLara, P. y Vera-Acevedo, L. (2018). A New Corporate Entrepreneurship Knowledge Schema as a Research Field. Academy of Entrepreneurship Journal, 24(4), 1-13. https://www.abacademies.org/articles/a-new-corporate-entrepreneurship-knowledge-schema-as-a-research-field-7600.html

Fiszbein, A. (2006). Development Impact Evaluation: New Trends and Challenges. Evidence and Policy, 2(3), 385-393. https://doi.org/10.1332/174426406778023702

Gioia, D. A., Corley, K. G. y Hamilton, A. L. (2013). Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research. Organizational Research Methods, 16(1), 15-31. https://doi.org/10.1177/1094428112452151

Guzmán-León, A. (2016). Comparar para construir política pública en tiempos de globalización. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 7(20), 135-156. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299147630008

Haines-Young, R. y Potschin, M. (2013). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES): Consultation on Version 4, August-December 2012. Centre for Environmental Management.

Helming, K., Diehl, K., Bach, H., Dilly, O., König, B., Kuhlman, T., Pérez, M., Sieber, S., Tabbush, P., Tscherning, K., Wascher, D. y Wiggering, H. (2011). Ex Ante Impact Assessment of Policies Affecting Land Use, Part A: Analytical Framework. Ecology and Society, 16(1), 1-17. https://www.jstor.org/stable/26268842

Hou, D., Ding, Z., Li, G., Wu, L., Hu, P., Guo, G., Wang, X., Ma y., O’Connor, D. y Wang, X. (2018). A Sustainability Assessment Framework for Agricultural Land Remediation in China. Land Degradation and Development, 29(4), 1005-1018. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ldr.2748

Hristov, I., Appolloni, A., Chirico, A. y Cheng, W. (2021). The Role of the Environmental Dimension in the Performance Management System: A Systematic Review and Conceptual Framework. Journal of Cleaner Production, 293, 126075. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126075

Jaijit, S., Paoprasert, N. y Pichitlamken, J. (2020). Economic and Social Impact Assessment of Rice Research Funding in Thailand Using the Structural Equation Modeling Technique. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41(1), 187-193. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.06.002

Janker, J. y Mann, S. (2020). Understanding the Social Dimension of Sustainability in Agriculture: A Critical Review of Sustainability Assessment Tools. Environment, Development and Sustainability, 22, 1671-1691. https://doi.org/10.1007/s10668-018-0282-0

Janker, J., Mann, S. y Rist, S. (2019). Social Sustainability in agriculture - A System-Based Framework. Journal of Rural Studies, 65, 32-42. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.12.010

Jensen, P. H. (2020). Experiments and Evaluation of Public Policies: Methods, Implementation, and Challenges. Australian Journal of Public Administration, 79(2), 259-268. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12406

Johnson, H. y Wilson, G. (2000). Institutional Sustainability: “Community” and Waste Management in Zimbabwe. Futures, 32(3), 301-316. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0016-3287(99)00099-3

Jones, N., Malesios, C., Aloupi, M., Proikaki, M., Tsalis, T., Chatziantoniou, M., Dimitrakopoulos, P., Skouloudis, A., Holtvoeth, J., Nikolaou, I., Stasinakis, A., Kalantzi, O., Gatidou, G., Zkeri, E., Koulousaris, M. y Evangelinos, K. I. (2019). Exploring the Role of Local Community Perceptions in Sustainability Measurements. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 26(6), 471-483. https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1638330

Kajembe, G., Vedeld, P., Babili, I. H., Silayo, D. S. y Mosha, D. B. (2016). Institutional Sustainability in the Face of Climate Change: Empirical Insights from Irrigation Institutions in the Iringa Rural District, Tanzania. En Climate Change and Multi-Dimensional Sustainability in African Agriculture: Climate Change and Sustainability in Agriculture (pp. 23-41). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41238-2_3

Kingdon, J. W. (2014). Agendas, Alternatives, and Public Policies (2.. ed.). Pearson Education Limited. https://doi.org/10.2307/2150882

Knieć, W. y Goszczyński, W. (2022). Local Horizons of Governance. Social Conditions for Good Governance in Rural Development in Poland. European Countryside, 14(1), 27-50. https://doi.org/10.2478/euco-2022-0002

Kobashi, T., Say, K., Wang, J., Yarime, M., Wang, D., Yoshida, T. y Yamagata, Y. (2020). Techno-Economic Assessment of Photovoltaics Plus Electric Vehicles towards Household-Sector Decarbonization in Kyoto and Shenzhen by the Year 2030. Journal of Cleaner Production, 253, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119933

Koontz, T. M. y Newig, J. (2014). From Planning to Implementation: Top-Down and Bottom-Up Approaches for Collaborative Watershed Management. Policy Studies Journal, 42(3), 416-442. https://doi.org/10.1111/psj.12067

Koontz, T. M., Jager, N. W. y Newig, J. (2019). Assessing Collaborative Conservation: A Case Survey of Output, Outcome, and Impact Measures Used in the Empirical Literature. Society and Natural Resources, 33(4), 442-461. https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1583397

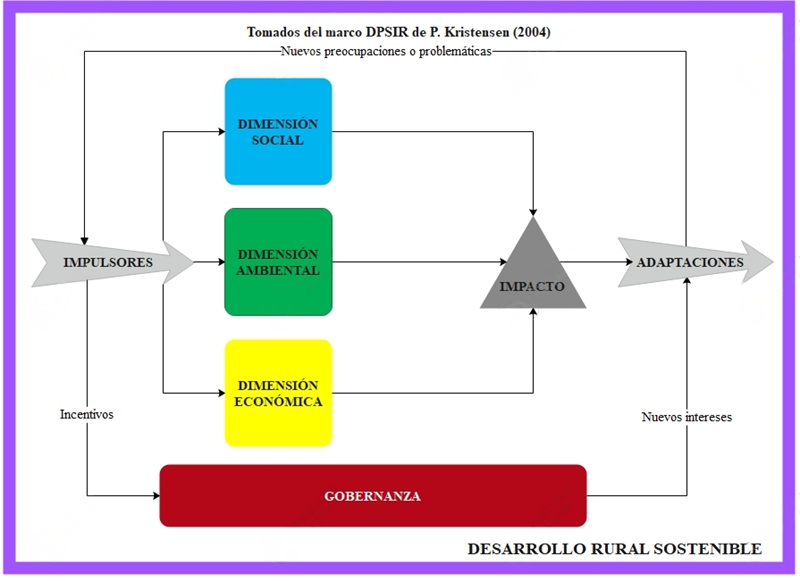

Kristensen, P. (2004). The DPSIR Framework. National Environmental Research Institute, Denmark.

Lhermie, G., Tauer, L. W. y Gröhn, Y. T. (2018). An Assessment of the Economic Costs to the U.S. Dairy Market of Antimicrobial Use Restrictions. Preventive Veterinary Medicine, 160, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.09.028

Loch, C., Rebollar, P., Zanardo, Y. y Walkoski, M. (2015). Landscape Multifuncionality Evaluation as a Subsidy to Public Policies for Sustainable Rural Development. Ciência Rural, 45(1), 171-177. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20131087

Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K., Guest, G. y Namey, E. (2005). Qualitative research Methods: A Data Collector’s Field Guide. Family Health International.

MacLeod, C. J., Brandt, A. J., Collins, K. y Dicks, L. V. (2022). Giving Stakeholders a Voice in Governance: Biodiversity Priorities for New Zealand’s Agriculture. People and Nature, 4(2), 330-350. https://doi.org/10.1002/PAN3.10285

Maris, L. y Ortega, D. (2015). Políticas Públicas, Aprendizaje y Gestión. En Corporación Andina de Fomento (CAF) (ed.), Un Estado más efectivo. Capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas (p. 244). Corporación Andina de Fomento (CAF).

Medeiros, E. y Valente, B. (2023). Assessing Impacts of Public Policies towards Environmental Sustainability in an EU Region: North of Portugal. European Planning Studies, 1-20. https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2169068

Meny, Y. y Thoenig, J.-C. (1992). Las políticas públicas (1.. ed.). Editorial Ariel.

Meredith, T. C. (1992). Environmental Impact Assessment, Cultural Diversity, and Sustainable Rural Development. Environmental Impact Assessment Review, 12(1-2), 125-138. https://doi.org/10.1016/0195-9255(92)90008-L

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. y Prisma Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264-269. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Moraine, M., Mélac, P., Ryschawy, J., Duru, M. y Therond, O. (2017). A Participatory Method for the Design and Integrated Assessment of Crop-Livestock Systems In Farmers’ Groups. Ecological Indicators, 72, 340-351. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.08.012

Murphy, K. (2012). The social pillar of sustainable development: A literature review and framework for policy analysis. Sustainability: Science, Practice, and Policy, 8(1), 15-29. https://doi.org/10.1080/15487733.2012.11908081

Musso, F. y Esposito, G. F. (2018). Industrial Policies and Institutional Sustainability. The Case of Inner Areas in Italy. En R. Orăștean, C. Ogrean y S. Mărginean (eds.), Innovative Business Development - A Global Perspective (pp. 219-239). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01878-8_19

Newsinger, J. y Green, W. (2016). The Infrapolitics of Cultural Value: Cultural Policy, Evaluation and the Marginalisation of Practitioner Perspectives. Journal of Cultural Economy, 9(4), 382-395. https://doi.org/10.1080/17530350.2016.1141791

O’Rourke, D. y Macey, G. P. (2003). Community Environmental Policing: Assessing New Strategies of Public Participation in Environmental Regulation. Journal of Policy Analysis and Management, 22(3), 383-414.

Ogunsumi, L., Adegbite, A. y Oyekan, P. O. (2007). Economic Impact Assessment for Technology: The Case of Improved Soybean Varieties in Southwest Nigeria. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 108(1), 79-86.

Omri, A. y Ben, N. (2020). Good Governance for Sustainable Development Goals: Getting Ahead of the Pack or Falling Behind? Environmental Impact Assessment Review, 83, 106388. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106388

Ordóñez-Matamoros, G. (2013). Manual de análisis y diseño de políticas públicas. Universidad Externado de Colombia.

Otter, V. y Deutsch, M. (2023). Did Policy Lose Sight of the Wood for the Trees? An UTAUT-Based Partial Least Squares Estimation of Farmers Acceptance of Innovative Sustainable Land Use Systems. Land Use Policy, 126, 106467. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106467

Pachón, F., Bokelmann, W. y Ramírez, C. (2016). Participatory Impact Assessment of Public Policies on Rural Development in Colombia and Mexico. Cuadernos de Desarrollo Rural, 13(78), 143-182.

Parra-López, C., Calatrava-Requena, J. y De-Haro-Giménez, T. (2008). A Systemic Comparative Assessment of the Multifunctional Performance of Alternative Olive Systems in Spain within an AHP-Extended Framework. Ecological Economics, 64(4), 820-834.

Pawson, R. y Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. Sage Publications.

Pfahl, S. (2005). Institutional Sustainability. International Journal of Sustainable Development, 8(1-2), 80-96. https://doi.org/10.1504/ijsd.2005.007376

Pham, L. Van y Smith, C. (2014). Drivers of Agricultural Sustainability in Development Countries: A Review. Environment Systems and Decisions, 34, 326-341. https://doi.org/10.1007/s10669-014-9494-5

Pope, J. y Morrison-Saunders, A. (2004). Conceptualisation of Sustainability Assessment. Environmental Impact Assessment Review, 24(6), 595-616. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eiar.2004.03.001

Pope, J., Bond, A., Hugé, J. y Morrison-Saunders, A. (2017). Reconceptualising Sustainability Assessment. Environmental Impact Assessment Review, 62, 205-215. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.11.002

Rojas-Betancur, M. (2018). Caracterización del sistema político colombiano. Estructura inestable, proceso restrictivo/estable y resultados políticos bajos. Opción, 18, 2127-2154. https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/24008

Rossouw, N. y Wiseman, K. (2004). Learning from the Implementation of Environmental Public Policy Instruments after the First Ten Years of Democracy in South Africa. Impact Assessment and Project Appraisal, 22(2), 131-140. https://doi.org/10.3152/147154604781766012

Roth, A.-N. (2009). Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación (6.. ed.). Ediciones Aurora.

Sabourin, E. (2022). Public Policies for Sustainable Territorial Development in Brazil: Between Clientelism and Participation. Sustainability (Switzerland), 14(5), 3058. https://doi.org/10.3390/su14053058

Sanderson, I. (2002). Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy Making. Public Administration, 80(1), 1-22. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00292

Sangha, K. K., Stoeckl, N., Crossman, N. y Costanza, R. (2019). A State-Wide Economic Assessment of Coastal and Marine Ecosystem Services to Inform Sustainable Development Policies in the Northern Territory, Australia. Marine Policy, 107, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103595

Schindler, J., Graef, F. y König, H. J. (2015). Methods to Assess Farming Sustainability in Developing Countries. A Review. Agronomy for Sustainable Development, 35(3), 1043-1057. https://doi.org/10.1007/s13593-015-0305-2

Schlosser, R. W., Wendt, O., Bhavnani, S. y Nail-Chiwetalu, B. (2006). Use of Information-Seeking Strategies for Developing Systematic Reviews and Engaging in Evidence-Based Practice: The Application of Traditional and Comprehensive Pearl Growing. A Review. International Journal of Language & Communication Disorders, 41(5), 567-582. https://doi.org/10.1080/13682820600742190

Schweier, J., Magagnotti, N., Labelle, E. y Athanassiadis, D. (2019). Sustainability Impact Assessment of Forest Operations: a Review. Current Forestry Reports, 5, 101-113. https://doi.org/10.1007/s40725-019-00091-6

Shepherd, A. (1998). Sustainable Rural Development. Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-26211-3

Silva, T. L. da y Piccin, M. B. (2022). a Construção de consensos no Fórum de Comunidades de Política Pública do Território Rural Vale do Rio Pardo Rs. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, 18(3), 317-329. https://doi.org/10.54399/rbgdr.v18i3.5025

Spangenberg, J. H. (2007). The Institutional Dimension of Sustainable Development. En T. Hák, B. Moldan y A. Dahl (eds.), Sustainability Indicators: A Scientific Assessment (p. 440). Island Press.

Vallès, J. (2007). Ciencia política. Una introducción (6.. ed.). Editorial Ariel.

Van den Hoogen, Q. L. (2014). New Local Cultural Policy Evaluation Methods in the Netherlands: Status and Perspectives. International Journal of Cultural Policy, 20(5), 613-636. https://doi.org/10.1080/10286632.2013.871005

Velásquez, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto “política pública.”. Desafíos, 20(20), 149-187.

Wang, Z. , Liu, Q. , Hou, B., Wang, Z., Liu, Q. y Hou, B. (2022). How Does Government Information Service Quality Influence Public Environmental Awareness? International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1), 177. https://doi.org/10.3390/IJERPH20010177

Weiss, C. (1995). Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families. En J. Connell (ed.), New Approaches to Evaluating Community Initiatives: Concepts, Methods, and Contexts (pp. 65-92). Aspen Institute.

Wiktor-Mach, D. (2020). What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO’s Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations. International Journal of Cultural Policy, 26(3), 312-327. https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1534841

Williams, G. (2020). Future Potential of Economic Impact Assessment. Impact Assessment and Project Appraisal, 38(4), 272-277. https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1684097

Wollman, H. (2016). Utilization of Evaluation Results in Policy-Making and Administration: A Challenge to Political Science Research. Evaluation Studies, 16(3), 433-458. https://doi.org/10.31297/hkju.16.3.8

Yasar, M., Siwar, C. y Firdaus, R. (2015). Assessing Paddy Farming Sustainability in the Northern Terengganu Integrated Agricultural Development Area (IADA KETARA): A Structural Equation Modelling Approach. PacificScience Review B: Humanities and Social Sciences, 1, 71-75. https://doi.org/10.1016/j.psrb.2016.05.001

Zurbriggen, C. (2011). Gobernanza: una mirada desde América Latina. Perfiles Latinoamericanos, 19(38), 39-64. https://doi.org/10.2307/j.ctvckq9gz.4