Durante siglos, las plantas han fascinado a la humanidad y se han establecido con ellas diferentes tipos de relaciones. Muchas se usan como alimento o medicina, algunas tienen usos industriales o artesanales y otras, simplemente, son admiradas por su belleza, su rareza o su complejidad. Esto da lugar a casos de intensas pasiones y obsesiones por un grupo específico de plantas. Muy conocido y comentado fue el caso de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII, conocida como tulipomanía (Goldgar), o el de los helechos en la Inglaterra victoriana, conocida como pteridomanía (Whittingham). Fue precisamente en esta Inglaterra victoriana donde surgió otra obsesión, aquella por las orquídeas tropicales, que se conoció con el nombre de orquideomanía, (Endersby). Este término fue acuñado en inglés (orchidomania) por el británico James Bateman en 1837 (Bateman, The Orchidaceae of Mexico and Guatemala

).

La familia de las orquídeas (Orchidaceae) es una de las más grandes en el reino vegetal, con más de 24 000 especies, y se encuentra prácticamente en todos los continentes, excepto en la Antártida (Pérez-Escobar et al.). Prácticamente, una de cada cinco especies de plantas es una orquídea. Además, estas plantas son importantes indicadores biológicos, ya que dan cuenta del estado de conservación de un ecosistema, y no eran extrañas para los europeos, pues ellos conocían especies de orquídeas europeas desde la Grecia antigua. Allí se les había dado el nombre de ὄρχις (órkhis), que en griego antiguo significaba ‘testículo’, en referencia a la forma de los bulbos que tienen la mayoría de las especies. Sin embargo, las orquídeas europeas son plantas pequeñas, poco vistosas y nunca despertaron una intensa pasión: sus usos se limitaron a supuestas propiedades afrodisíacas (Endersby). Fue después de la invasión europea de las Américas que cientos, si no miles, de plantas y animales tanto de Europa como de América, al igual que de Asia y África, se regaron por el mundo, con consecuencias inimaginables en ese entonces.

Dentro de este grupo de plantas que eventualmente logró atravesar el Atlántico, se encontraban las orquídeas tropicales americanas. Las primeras de ellas empezaron a hacerse presentes en Europa hacia finales del siglo XVIII, sobre todo a través de ilustraciones y de algunos especímenes botánicos en herbarios. No fue sino hasta el siglo XIX, luego de las independencias americanas, de las mejoras en los medios de transportes transatlánticos y del imperialismo europeo en auge, que estas plantas empezaron a llegar a Europa en inmensas cantidades, impulsadas por una boyante burguesía interesada en conservar en sus nuevos y pomposos invernaderos especies vegetales de todo el mundo (Voskuil). Entre estas especies, unas de las más fascinantes eran las orquídeas. Sin embargo, había un problema: no se sabía aún cómo reproducirlas a partir de su semilla, por lo que la única manera de obtener estas plantas era extraerlas directamente de sus ambientes naturales en el trópico. Esto llevó a una depredación enorme de las selvas americanas. Colombia jugó un papel especial en este intercambio, al ser considerado el país del mundo con la mayor cantidad de especies de orquídeas.

Este gran interés por las orquídeas americanas despertó en parte de la élite intelectual europea un boom editorial que he venido a llamar literatura de orquídeas, pues, a diferencia del boom de los tulipanes, por ejemplo, el de las orquídeas estuvo acompañado de la publicación de docenas de textos que influyeron en su éxito y popularidad. Estos textos fueron publicados desde distintos puntos de vista, como la literatura de viajes, la ciencia, la horticultura o el comercio. Este boom se dio principalmente entre las décadas de 1830 e inicios del siglo XX. En este artículo, analizaré algunos de estos libros publicados entre 1837 y 1901, principalmente en el Reino Unido.

Este boom editorial se dio en medio del imperialismo europeo del siglo XIX (Voskuil), ya que las relaciones, formales e informales, que los imperios europeos establecieron en América, África y Asia favorecieron el intercambio de plantas. Asimismo, la consolidación de la Revolución Industrial permitió el desarrollo de medios de transporte más eficientes, que permitían mover plantas y personas a través del planeta con más rapidez, y, sobre todo, de nuevos métodos de cultivo, quizás el más importante de ellos es el desarrollo del invernadero (Valen; Teltscher).

En estos libros, las orquídeas fueron abordadas desde tres perspectivas distintas. En primer lugar, los libros más elaborados y costosos presentaban a las orquídeas como maravillas botánicas; eran de gran formato, con coloridas ilustraciones y algunas descripciones botánicas y anecdóticas sobre el “descubrimiento” y nombramiento de estas plantas. En segundo lugar, los libros más científicos y técnicos daban cuenta de las nuevas especies que se descubrían, como algunos ensayos sobre viajes a América, los grandes catálogos de floras tropicales y los manuales de cultivo. Y, en tercer lugar, los libros sobre el comercio de orquídeas, por ejemplo, algunos diarios de los llamados cazadores de orquídeas, presentaban recopilaciones de las vicisitudes de este comercio y de los grandes compendios financiados por casas importadoras de orquídeas en Europa.

El objetivo de este artículo es entender el tipo de relaciones que los europeos establecieron con las orquídeas en el siglo XIX y cómo estas plantas pasaron a ser parte de sus vidas de diferentes maneras. Estas plantas fueron entendidas como curiosidades botánicas, como objetos científicos y como objetos de distinción social. Esta división fue el criterio que se utilizó para seleccionar los libros que se analizarán más adelante y su objetivo es explicitar estas múltiples facetas de las orquídeas durante el siglo XIX. Ampliamente estudiadas por la ciencia, este artículo busca contribuir a la consolidación de un mayor conocimiento de las orquídeas desde un análisis de los diferentes tipos de publicaciones que se hicieron sobre ellas en el siglo XIX y así abonar, de manera general, al estudio de las orquídeas (también conocido como orquideología), desde las humanidades y las ciencias sociales.

De acuerdo con James Bateman, el único propósito de las orquídeas “era brindarnos un placer de tipo intelectual, […] un entretenimiento, en resumen, que pudiera atraer al hombre de placer por su esplendor, al virtuoso por su rareza y al hombre de ciencia por su novedad y carácter extraordinario”

1

(Bateman, The Orchidaceae of Mexico and Guatemala

3). Este carácter extraordinario explicaba que “sólo sobre la base de este principio podemos intentar comprender la orquidomanía que ahora impregna a todas las clases (y especialmente a las altas) en tan maravilloso grado”.

2

Con estas palabras, Bateman explicaba en 1837 esa naciente obsesión británica en uno de los libros más fascinantes que se han publicado sobre el tema: The Orchidaceae of México and Guatemala (Figura 1). Se trata de un libro en enorme formato (730 x 531 mm y 17 kg), dedicado a la reina viuda Adelaida, del que únicamente se publicaron 150 ejemplares, los cuales se vendieron por suscripción. Entre sus clientes, se encontraba el rey de los belgas, el gran duque de Toscana, entre otros destacados políticos y nobles británicos. Esta obra incluye bellísimas ilustraciones de orquídeas mexicanas y guatemaltecas enviadas por el comerciante Georg Ure Skinner desde Chiapas y Guatemala. Cada planta iba acompañada de una gran ilustración a color, una corta descripción en latín e inglés y una breve historia sobre su “descubrimiento” y su llegada a Inglaterra. Muchas de estas plantas todavía no habían sido cultivadas en Europa, por lo que su dibujo era la forma más próxima de tener una orquídea en muchos casos. Este texto incluía, además, algunos grabados de pueblos guatemaltecos y de ruinas arqueológicas. El autor, con cierto humor, incluyó algunas caricaturas relacionadas con el libro y la temática de este: en una de ellas, un grupo de personas con una grúa intentaba cargar el libro, mientras que, en otra, abrían una caja de orquídeas de las que salían cucarachas y otros insectos tropicales. Esta última iba acompañada de una cita que decía “Quienes alguna vez han recibido una caja de Orchidaceae del trópico, saben muy bien que su apertura se acompaña de la más intensa y febril emoción”

3

(Bateman, The Orchidaceae of Mexico and Guatemala

5).

Es así como Bateman introducía por primera vez en la literatura de orquídeas el término orquideomanía, en un intento por comprender el deseo que en ese momento empezaba a impregnar especialmente los estratos sociales más altos. Sin embargo, los avances científicos de la época y el conocimiento que se tenía hacían muy difícil cultivar orquídeas tropicales en Europa. Por esto, en muchos casos, la mejor forma de tener una era a través de una ilustración botánica. Un libro como el de Bateman era la versión más costosa. Con esta obra, Bateman dejó claro que los más interesados en las orquídeas estaban dispuestos a invertir mucho dinero en tener estas plantas como fuera y que una obra ostentosa como esta era una de las mejores maneras de manifestarlo. Este libro es considerado el más grande, el más pesado y el más fino de los libros de orquídeas jamás publicados.

En este mismo formato, Harriet Stewart Miner publicó simultáneamente, en 1885, en Boston (Estados Unidos) y en Londres (Reino Unido) un libro llamado Orchids, the Royal Family of Plants (Miner). Basado en plantas de colecciones privadas en Nueva York y Boston, Miner ilustró veinticuatro orquídeas a todo color. Este libro llama la atención por varias razones. En primer lugar, fue publicado por una mujer. El coleccionismo de orquídeas en el siglo XIX era considerado como una actividad principalmente masculina, por lo que la presencia de mujeres en la orquideomanía del siglo XIX es rara. Sin embargo, muchas de ellas también se interesaron por estas plantas y en su presencia se siente aún más en las ilustraciones botánicas, como en el caso de la obra de Miner. Este libro cuenta con finas ilustraciones, con una descripción de la planta y con algunas anécdotas sobre ella. Llama la atención, en un interesante giro victoriano, que el libro está acompañado de poemas relacionados con las plantas y su belleza. Por ejemplo, en su descripción de la Cattleya trianae (Figura 2), Miner incluía partes del poema “Song of the Flowers” del poeta inglés Leigh Hunt, a la vez que afirmaba que la planta había sido llamada así en honor al botánico José Jerónimo Triana. La autora buscaba ubicar a las orquídeas en la categoría más alta de la botánica, para establecer en ellas un elemento distintivo y de exclusividad, al considerarlas como el equivalente de la monarquía de las plantas. Eran, al fin y al cabo, unas plantas raras y curiosas. De una manera única, Miner, con sus poemas e ilustraciones, nos cuenta una historia de amor y, al mismo tiempo, de ennoblecimiento de unas plantas que siempre se mostraban esquivas y caprichosas. Para ese momento, las orquídeas ya habían adquirido una connotación femenina y algunos las comparaban con una femme fatale (Endersby).

Como mencioné anteriormente, la literatura de orquídeas pertenecía a varios géneros literarios, los cuales, aparentemente, distaban mucho entre sí, aunque dependían los unos de los otros: las nuevas orquídeas eran descritas por viajeros, rápidamente identificadas por la ciencia en textos científicos, ilustradas por artistas en libros literarios y analizadas por cultivadores en obras de horticultura. Quizás sin hacerlo explícito, el trabajo mancomunado entre científicos y no científicos fue la clave de este éxito editorial. Cabe destacar que la ciencia y el comercio trabajaron conjuntamente. De esta manera, también surgieron una serie de libros científicos que daban cuenta de las nuevas plantas que eran descritas y catalogadas por la ciencia europea en el siglo XIX. Surgió entonces un boom de libros científicos sobre orquídeas. La mayoría de estas plantas fueron publicadas en revistas científicas, como es el caso hoy en día. Para que una orquídea “existiera”, tenía que ser descrita, catalogada y nombrada por la comunidad científica internacional. En el caso de las orquídeas, Londres era el lugar para esto. Siguiendo un formato muy específico, se hacía la descripción formal de la nueva planta y se la bautizaba con un pomposo nombre, casi siempre aludiendo al primer científico europeo en describirla, en homenaje a algún personaje famoso o en relación con un lugar. Rara vez se reconocía a quienes habían convivido con ellas durante siglos en los trópicos americanos.

Uno de estos libros publicados con un interés científico fue Orchidaceae Lindenianae; or, Notes upon a Collection of Orchids Formed in Colombia and Cuba by Mr. J. Linden, publicado en 1846 (Lindley). Este libro estaba compuesto fundamentalmente de notas sobre la colección de orquídeas que el botánico belga Jean-Jules Linden había recolectado en sus viajes a Colombia y Cuba en 1844, y fue escrito por uno de los más importante orquideólogos del Reino Unido en ese momento, John Lindley. Linden y Lindley fueron dos de los mayores referentes de la orquideomanía. El primero, por introducir en Europa cientos de especies tropicales de Colombia, Venezuela, México y Brasil, y por montar un próspero negocio en Bélgica desde donde proveía de orquídeas a toda Europa durante buena parte del siglo XIX. No en vano fue llamado el maestro de las orquídeas por sus contemporáneos (Ceulemans). El segundo, por avanzar en las descripciones científicas de las orquídeas y establecer las bases para su clasificación como una sola familia, las Orchidaceae, lo que le valió ser considerado como una autoridad mundial en orquídeas en el siglo XIX. Juntos publicaron este pequeño libro con valiosísima información para los fanáticos de las orquídeas de la época.

A diferencia de las obras anteriores, esta tenía la finalidad práctica de contribuir a mantener vivas las plantas y brindar información científica sobre ellas. Este libro fue de los primeros en registrar lo más fielmente posible los climas en los que crecían las diferentes orquídeas, diferenciando entre las de clima caliente, de clima templado y de clima frío. Las primeras orquídeas mexicanas y guatemaltecas que Bateman había descrito eran principalmente de clima caliente, por lo que estas plantas de climas más frescos eran toda una novedad y un reto para los primeros invernaderos ingleses, que solían ser lugares muy calientes y secos, y que eran considerados por muchos como “cementerios de orquídeas”. La llegada de orquídeas de variados climas, los avances tecnológicos de la época, un incesante proceso de ensayo y error y, sobre todo, la valiosa información brindada por libros como el de Lindley permitieron que las orquídeas tropicales de todos los climas finalmente pudieran sobrevivir en Inglaterra.

En este contexto, surgieron otro tipo de libros muy relacionados con los científicos: los manuales de cultivo de orquídeas. Estos eran, en su mayoría, pequeños libros de bolsillo, con varias ediciones, en muchos casos. Fueron bastante exitosos en su época. En 1850, se publicó el primero de ellos, pero quizás uno de los más populares fue The Amateur Orchid Cultuvators' Guide Book, publicado por primera vez en 1894 y luego reeditado varias veces (Burberry). El autor de la guía de cultivo, el señor Burberry, era el jardinero principal de uno de los mayores coleccionistas del Reino Unido, el parlamentario Joseph Chamberlain de Birmingham. Mucho se dijo y se ilustró de la intensa relación entre Chamberlain y sus orquídeas. Se dice que siempre llevaba una orquídea fresca en la solapa que le traían en tren cada mañana, desde sus invernaderos en Birmingham hasta el parlamento en Londres. Esto fue motivo de burla y de caricaturas por parte de la prensa británica de la época, para quienes Chamberlain se interesaba más por sus orquídeas que por la situación política del país. Al igual que Chamberlain, muchos hombres ricos, de la alta nobleza o de la política tenían grandes colecciones de orquídeas. Sin embargo, quienes tenían una relación mucho más cercana con estas colecciones eran los jardineros. Por ejemplo, en 1905, el jardinero W. H. White, en su libro The Book of Orchids, decía que las orquídeas eran como las mascotas, pues rápidamente identificaban cuando su dueño era cercano a ellas y reaccionaban prosperando o decayendo de acuerdo con el trato que se les diera (White). La labor de los jardineros en el éxito de las orquídeas tropicales en el Reino Unido todavía no ha sido ampliamente reconocida, por lo que es importante resaltar sus nombres, como el de Burberry y White, entre otros. Eran ellos quienes, en su día a día, conocían mejor las condiciones que cada especie de orquídeas necesitaba para crecer exitosamente en un ambiente hostil. Estos libros muestran lo importante que fue el desarrollo de nuevos métodos de cultivo y la especialización en la construcción de invernaderos.

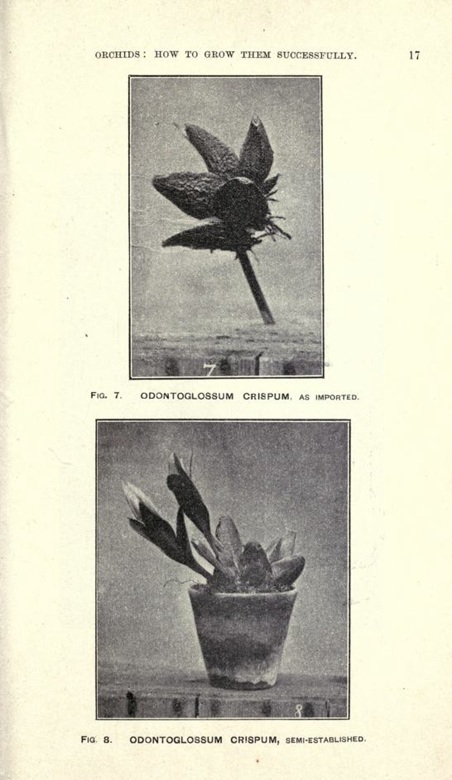

El pequeño libro de cultivo The Amateur Orchid Cultuvators’ Guide Book es muy interesante también debido a que incluye uno de los grandes avances científicos del siglo XIX: la fotografía. Si bien los libros sobre orquídeas incluían imágenes a través de vistosas ilustraciones botánicas, este manual de cultivo incluyó algunas fotografías en blanco y negro. La publicación de fotografías permitió evidenciar los diferentes estados de las orquídeas desde su importación de América del Sur hasta su consolidación en un invernadero inglés. Por ejemplo, en la figura 3, se muestran los estados de una Odontoglossum crispum recién importada y semiestablecida. Este tipo de estados intermedios no habían sido publicados en un libro anteriormente, ya que, por lo general, estos se enfocaban en la planta florecida a través de una ilustración botánica. Por esto, la inclusión de fotografías en este libro fue bastante relevante, pues llevó a estas plantas a un nivel más terrenal y acorde con la realidad de su complejo cultivo en lugar de mostrarlas en un estado ideal a través de una ilustración botánica. Asimismo, también incluye fotografías de los invernaderos de orquídeas por dentro, lo cual dio una idea de los avances científicos en el desarrollo de estos espacios y de lo grandes que eran las colecciones de orquídeas a finales del siglo XIX en el Reino Unido.

Finalmente, de la mano de la ciencia, floreció el comercio internacional de orquídeas tropicales, el cual fue la culminación de la orquideomanía, que impregnaba a todas las clases sociales. El comercio internacional de orquídeas fue numeroso, con millones de plantas extraídas de los trópicos para ser vendidas en casas de subastas inglesas a coleccionistas que estaban dispuestos a pagar el equivalente actual a miles de libras esterlinas por unos cuantos bulbos, muchas veces sin saber realmente de qué especie se trataba. Estos compradores adquirían orquídeas especulando sobre sus flores y su calidad, inflando los precios que tan rápido como subían, también caían (Endersby). Tener una orquídea tropical se había convertido en un objeto de consumo conspicuo; es decir que, en muchos casos, el interés por comprar una orquídea tenía como único propósito ostentar la riqueza de quien la poseía. Tener una orquídea implicaba no solo que se tenía el dinero para comprarla, sino también las capacidades económicas de mantenerla viva en un invernadero con el personal a cargo. Eran, al fin y al cabo, un objeto de distinción social. Los libros de Bateman, Miner o incluso el de Burberry dan cuenta del estatus social que adquirieron las orquídeas en el siglo XIX, tanto física como simbólicamente. Estas fueron plantas que se relacionaron con la aristocracia, la naciente burguesía y la monarquía.

Para poder suplir esta intensa demanda por parte de una élite comercial, fue necesario el establecimiento de una robusta red comercial a ambos lados del Atlántico. Muchas empresas especializadas en importación de plantas tropicales tenían un especial interés en las orquídeas y una de las más poderosas fue la de Jean-Jules Linden en Bélgica, llamada L’Horticulture Internationale (Ceulemans). Desde su viaje a Colombia en 1844, Linden fue uno de los principales proveedores de orquídeas colombianas en el mercado europeo y mantuvo una constante relación con Colombia. Además de su libro acerca de las colecciones de orquídeas de Colombia y de Cuba, Lindley también publicó, junto con el botánico francés Jules Emile Planchon, una obra sobre la flora de Colombia, llamado Plantae Columbiae (Linden y Planchon).

Estas grandes empresas contrataban a jóvenes intrépidos para que fueran directamente a extraer las orquídeas de las selvas tropicales, los cuales fueron conocidos con el nombre de cazadores de orquídeas.

4

Uno de los más famosos cazadores de orquídeas fue el británico Albert Millican, quien viajó a Colombia en varias ocasiones en busca de orquídeas para un coleccionista privado escocés (Deas). Millican también es un referente en la orquideomanía, porque fue de los pocos cazadores que dejó registro de sus viajes a Colombia en un diario, que fue publicado en 1891 con el nombre de Travels and Adventures of an Orchid Hunter: An Account of Canoe and Camp Life in Colombia, While Collecting Orchids in the Northern Andes (Millican) (Figura 4). En este libro, Millican narra con bastante detalle las diferentes regiones de Colombia que visitó, las especies de orquídeas que encontró en cada región y, lo más importante, cómo extrajo las orquídeas del territorio.

El libro da cuenta del enorme daño ambiental que ocasionó este comercio. Escrito en primera persona por Millican, se narra de una forma romantizada la idea del hombre blanco europeo en medio de la selva tropical que conquista el trópico y extrae las tan preciadas orquídeas en medio de los peligros de la jungla. Este fue un tipo de literatura relacionada con las orquídeas que se desarrolló en un pequeño nicho. Algunas revistas especializadas en el tema publicaron textos sobre los llamados mártires de las orquídeas, para referirse a hombres que habían muerto en esta labor. Y la apelación no era gratuita, pues este fue el triste destino de muchos europeos en América. Millican fue uno de ellos: en 1899 fue asesinado en una taberna del pueblo de la Victoria en una pelea de borrachos. Otros viajeros fallecieron de enfermedades tropicales, como Henry Chesterton en Puerto Berrío, un cazador de orquídeas que también había recorrido Colombia en la década de 1870 y que trabajaba para otra importante casa comercial británica especializada en el comercio de orquídeas, Veitch & Sons (Veitch).

Millican también da cuenta de la realidad de este comercio. En su diario, comenta que cada vez es más difícil llegar a los “bosques de orquídeas” porque los primeros exploradores, es decir, quienes a partir de la década de 1860 empezaron incansablemente a extraer comercialmente estas plantas, habían arrasado con todo. Sin embargo, esto resulta paradójico, porque el mismo Millican se dedicó a extraer estas plantas de manera intensiva, y narró de una manera desprolija que había tumbado más de mil árboles para extraer cuatro mil orquídeas. Él concluía que mil árboles no significaban nada para la selva americana, bajo la idea de que ese era un lugar infinito que lo da todo, pero que, a la vez, era un espacio hostil y peligroso donde no vivía nadie. La selva lo tiene todo y a la vez nada (Martínez Pinzón; Andrade et al.). El diario también da cuenta de las relaciones entre los cazadores de orquídeas europeos y los campesinos e indígenas colombianos, quienes, en muchos casos, eran los verdaderos cazadores, ya que trabajaban en durísimas condiciones laborales, cortando árboles y llevando pesados cargamentos de plantas hacia Bogotá o hacia los puertos del Magdalena. El libro de Millican es un testimonio en primera persona del lado más oscuro de la orquideomanía.

Otro libro muy similar se publicó hacia principios del siglo XX, en 1901, y se llamó The Woodlands Orchids Described and Illustrated. With Stories on Orchid-Collecting, el cual fue escrito por Frederick Boyle (Boyle). Él fue otro viajero que visitó Asia, África y América Central y del Sur en búsqueda de plantas y de antigüedades. Boyle organizó una riquísima colección de orquídeas, llamada The Woodlands, y publicó este libro, en el que, según él, contaba sus historias de búsqueda de orquídeas, la mayoría acontecidas durante las décadas de 1870 y 1880, al igual que muchas otras de otros viajeros y que habían sido publicadas en periódicos y magazines de la época. El relato de Boyle es riquísimo, ya que cruza datos científicos con divertidas y dramáticas anécdotas sobre los pormenores de la extracción de orquídeas tropicales, en su mayoría en algún lugar de las selvas de Borneo o de América del Sur. En la documentación oficial, tanto en el Reino Unido como en Colombia u otros países de donde se extrajeron orquídeas, hay muy poca información sobre cómo fue este comercio. Por esto, libros como el de Boyle son muy importantes para cualquier investigación histórica al respecto: entre descripciones técnicas de plantas, datos sobre el medio ambiente o la temperatura y la humedad ideal que una orquídea necesita, Boyle da información muy relevante sobre diferentes actores, procesos, leyes y acuerdos que eran necesarios para la exportación e importación de orquídeas tropicales en el Reino Unido.

Asimismo, también se publicó una serie de libros dedicados especialmente a un género de orquídeas, principalmente los que más interés despertaban en los coleccionistas europeos. Es así como llama la atención A monograph of Odontoglossum publicado por James Bateman sobre el género Odontoglossumen 1861 (Bateman, A monograph of Odontoglossum

). Esta fue la última obra de Bateman, quien en 1837 había introducido el término orquideomanía. Más de veinte años después de la acuñación de este término, miles de nuevas especies se introdujeron en el Reino Unido y nuevos métodos de cultivo fueron desarrollados. Bateman había sido uno de los promotores del llamado cool method o ‘método fresco’, el cual había sido un éxito para lograr cultivar las orquídeas de la especie Odontoglossum, muy comunes en las selvas templadas del norte de América del Sur. Una de estas especies, la Odontoglossum crispum (hoy en día clasificada como Oncidium alexandrae), originaria de la cordillera Oriental colombiana, fue una de las más populares y buscadas en el Reino Unido. Descubierta originalmente en 1844 por Linden y Theodor Hartweg, con el desarrollo del cool method, su cultivo fue mucho más sencillo. Miles (posiblemente millones) de estas plantas llegaron al Reino Unido desde Colombia en la segunda mitad del siglo XIX y tuvieron precios astronómicos, con mucha especulación alrededor de ellas. Se calcula que la orquídea más cara jamás vendida fue precisamente de esta especie, al alcanzar un precio equivalente hoy en día a unas 300 000 libras esterlinas (Endersby).

De manera similar, otro de los géneros que despertó bastante interés en el Reino Unido fueron las Masdevallia, cuya distribución se concentra desde el norte de Perú hasta Venezuela. Sobre este género, se publicó en 1896 el libro The Genus Masdevallia por Florence Woolward y Carl Friedrich Lehmann (Woolward y Lehmann). Este caso es bastante interesante por la naturaleza de sus autores. Florence Woolward era una ilustradora botánica inglesa quien había sido comisionada por el marqués de Lothian para ilustrar su colección privada de orquídeas, construida durante años de intensiva compra de especies americanas principalmente. Durante diez años y constantes visitas a su colección, Woolward ilustró más de 350 orquídeas.

Para escribir el libro sobre las Masdevallia, la orquídea preferida del marqués, Woolward, en lugar de aliarse con algún botánico en el Reino Unido, buscó el apoyo de Carl Friedrich Lehman, el cónsul honorario de Alemania en Popayán (Colombia). Lehmann fue uno de los mayores exportadores de orquídeas de Colombia, tuvo vínculos tanto con Kew Gardens como con los principales viveros de Londres y publicitaba su negocio en las principales revistas de jardinería británicas. Entre Lehmann y Woolward entablaron una rica correspondencia sobre estas plantas, en la que intercambiaron descripciones de ellas, de sus ambientes naturales, de sus colores e, igualmente, la historia de sus “descubrimientos” por científicos europeos, en su mayoría en las décadas de 1850 y 1860. La mayoría de los textos, sin embargo, fueron escritos directamente por Woolward, quien, sin ser una botánica de formación o una jardinera experta, tenía un amplio conocimiento sobre orquídeas tropicales. El resultado es uno de los libros victorianos sobre orquídeas más valiosos e interesantes, que no solo demuestra el talento artístico de Woolward, sino también su conocimiento botánico y el éxito comercial de Lehmann. Este libro se convirtió en una joya entre las bibliotecas y los coleccionistas de libros antiguos.

Finalmente, quiero comentar un libro muy interesante que combina el sentimiento de maravilla que despertaban las orquídeas con la ciencia y el comercio. Se trata de la serie Reichenbachia. Orchids Illustrated and Described, publicada en cuatro volúmenes en 1888 por Frederick Sander. El autor de esta gran obra fue uno de los más grandes importadores de orquídeas en la segunda mitad del siglo XIX, conocido como “el rey de las orquídeas” (Swinson). Desde su gran vivero en Saint Albans, al norte de Londres, Sander tenía un “ejército” de colectores de plantas alrededor del mundo, quienes le enviaban constantemente orquídeas de todos los rincones del planeta. Su intensa correspondencia actualmente está en el archivo del Real Jardín Botánico de Kew, en Londres.

Sander estaba vinculado con los principales científicos de la época, especialmente con Heinrich Gustav Reichenbach, un botánico alemán basado en Hamburgo y considerado como la autoridad mundial en orquídeas, luego de la muerte de John Lindley en 1860. Esta obra era un homenaje a él, con las principales orquídeas que habían sido descritas y clasificadas por Reichenbach y que Sander tenía en sus catálogos de venta. Reichenbach solo alcanzó a ver el primer volumen publicado en 1888, pues falleció al año siguiente. Sin embargo, Sander continuó con esta obra hasta publicar cuatro volúmenes de lujo, con ilustraciones a todo color.

Se podría decir que este libro es la culminación de la orquideomanía en el Reino Unido. En primer lugar, su tamaño, su valor y su riqueza pictórica siguen el formato de los libros de maravilla y en él se considera a las orquídeas como grandes rarezas botánicas. Las riquísimas ilustraciones están elaboradas prácticamente en tamaño real, con cierto toque artístico. También se trata de un libro científico, pues no solo está dedicado a uno de los grandes orquideólogos del siglo XIX, sino que incluye descripciones taxonómicas, diagramas, tablas de clasificación y otros aspectos técnicos sobre estas plantas. Y, finalmente, se trata de un libro que es el resultado del intenso comercio de plantas, que, hacia finales del siglo XIX, había alcanzado enormes proporciones, con millones de ejemplares que llegaban de todo el mundo y que tenía en Sander a uno de sus principales proveedores. En este libro, Sander no solo quería homenajear a Reichenbach, sino que también quería dar cuenta de su éxito comercial. Esto le permitió vender las orquídeas más raras y patrocinar la publicación de un lujoso libro, en el que le rendía homenaje a un gran botánico. Al fin y al cabo, el éxito comercial de Sander no habría sido posible sin el celo científico de Reichenbach y su capacidad de identificar y clasificar nuevas orquídeas para que Sander y otros pudieran venderlas comercialmente. Una orquídea no solo tenía que ser clasificada y descrita científicamente para “existir”, también necesitaba de este proceso para poder ser vendida en las principales casas de subastas y negocios de Londres, París o Hamburgo. Esta obra muestra la complejidad de la orquideomanía en todas sus facetas.

La literatura de no ficción vinculada con las orquídeas, como cartas, manuales de cultivo, diarios, entre otros elementos que fueron analizados en este artículo, permiten ver diferentes tipos de relaciones con las orquídeas. En primer lugar, encontramos relaciones afectivas. En ellas, los autores de los libros y los ilustradores de orquídeas se interesaban por el carácter curioso y fascinante de estas plantas exóticas. Esto se puede evidenciar en los primeros libros que surgieron, como el de Bateman y Miner. Luego, surgieron relaciones científicas entre los hombres y mujeres de ciencia y las orquídeas, en un claro interés imperialista de clasificar y nombrar la naturaleza. Esto se evidencia en los primeros libros científicos, como los de Linden y Lindley. También tenemos relaciones más íntimas, cotidianas, casi familiares, entre los jardineros y las orquídeas, quienes, en muchos casos, las consideraban como sus mascotas o, incluso, como parte de su familia, como en el libro de Burberry. Y, finalmente, tenemos las relaciones comerciales que los cazadores de orquídeas establecieron con estas plantas, el objeto de su riqueza y de sus ambiciones de aventura, como es el caso de los libros de Millican o de Boyle. La literatura de orquídeas nos brinda un acercamiento a la orquideomanía del siglo XIX y a las primeras décadas en las que estas plantas entraron a formar parte del pensamiento de la sociedad europea y permitieron entender mejor la fascinación que estas despiertan incluso hoy en día, así como su importancia para la conservación.

Ahora bien, en este ensayo me he enfocado en la producción de libros de orquídeas en el siglo XIX, durante el pico de la orquideomanía, que tuvo lugar en Europa. No obstante, ¿qué pasó después? En el cambio de siglo, las cosas empezaron a cambiar un poco para las orquídeas. En primer lugar, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el comercio de plantas desde América del Sur y otras partes del mundo se vio interrumpido. Asimismo, muchos de los grandes invernaderos europeos finalmente se volvieron muy costosos y difíciles de mantener para sus dueños, especialmente cuando sus fortunas empezaron a decaer durante o después de la guerra. También, el mercado cambió y el Reino Unido y Europa, en general, no siguieron siendo el principal consumidor de orquídeas, por lo cual, buena parte del negocio se movió hacia los Estados Unidos, por ejemplo, Sander ya había abierto una sucursal en Nueva York a finales del siglo XIX y esa era la parte más exitosa de su negocio.

En el campo científico, hubo un gran cambio que revolucionó totalmente el comercio y el consumo de orquídeas tropicales: el descubrimiento de cómo reproducir orquídeas a partir de semillas. Durante décadas, este proceso había escapado a los botánicos y jardineros europeos y la única manera de tener orquídeas nuevas era trayéndolas directamente desde las selvas tropicales. Las microscópicas semillas de orquídeas eran todavía evasivas, debido a que hacía falta un hongo, las micorrizas, para que estas germinaran. El descubrimiento de la simbiótica relación entre las micorrizas y las orquídeas permitió desarrollar, a partir de los años veinte del siglo XX, nuevas formas de reproducir orquídeas en laboratorios. Desde ahí, únicamente unos pocos ejemplares “salvajes” del trópico eran necesarios para iniciar todo un cultivo. Esto implicó que el precio de las orquídeas bajara considerablemente e hizo de ellas productos mucho más accesibles para la población que antes. Si bien todavía siguen siendo en muchos casos consideradas como plantas relacionadas con la élite o con algún tipo de distinción, hoy en día las orquídeas son productos de consumo masivo. Los gustos han cambiado y hoy otras especies, especialmente del sureste asiático, más fáciles de cuidar, son las preferidas.

Y con todos estos cambios, el boom editorial sobre orquídeas también llegó a su fin. Luego de la Primera Guerra Mundial, la llamada literatura de orquídeas cambió mucho. Atrás quedaron los vistosos libros victorianos o los concienzudos manuales de cultivo; algunos diarios de viajeros fueron publicados hasta la década de los años cincuenta, esta vez con fotografías, principalmente, pero la mayoría de la literatura de orquídeas hoy en día se limita a algunos libros de variados temas y revistas científicas. En el caso colombiano, sin embargo, resaltan la edición facsimilar de las láminas de la Expedición Botánica con sus cinco tomos de orquídeas, publicados entre 1950 y 1990 (Mutis et al.). Y, sobre todo, se rescata el impulso que el expresidente Mariano Ospina y su esposa Bertha Hernández de Ospina dieron a las orquídeas de Colombia, el cual culminó en la publicación de cuatro volúmenes dedicados a las orquídeas nativas de Colombia a través del apoyo de la Sociedad Colombiana de Orquideología. La idea de lo vistoso todavía pervive en la literatura de orquídeas, con libros mucho más accesibles y menos costosos de los que alguna vez fueron sus contrapartes victorianas (Sociedad Colombiana de Orquideología).