Introducción

El creciente número de habitantes urbanos está reconfigurando las ciudades de todo el mundo (Carmichael et al., 2017). El aumento de la urbanización tiene beneficios económicos y sociales, pero también un profundo impacto en la salud y el bienestar, lo que ha aumentado la segregación y las disparidades (Badland y Pearce, 2019; Carmichael et al., 2017). Las ciudades concentran cada vez más problemas relacionados con contaminación atmosférica, ruidos, residuos, fenómenos meteorológicos extremos, empleos precarios, necesidad de largos desplazamientos, estilos de vida sedentarios y aislamiento, lo cual a su vez contribuye a que se presenten mayores problemas de salud y mentales y bajos niveles de bienestar (Kuddus et al., 2020). Estos riesgos se concentran en las poblaciones más vulnerables, como las personas de bajos ingresos, los ancianos, los migrantes, las minorías étnicas o las personas con discapacidad, quienes tienen un acceso mucho más limitado a servicios de salud (Corburn, 2017). Las diferencias en la calidad y disponibilidad de infraestructuras y servicios urbanos (como espacios públicos, vivienda, agua y saneamiento, entorno laboral, sistemas de transporte, infraestructuras verdes y acceso a alimentación saludable) incrementan las desigualdades sociales en materia de salud y bienestar, dando pie a que estos grupos de población se vean más afectados por el estado del entorno urbano (Short et al., 2018). A medida que las ciudades crecen y se diversifican, crece la necesidad de abordar estas disparidades y por ello la influencia del planeamiento urbano en la salud y el bienestar de los ciudadanos tiene cada vez más presencia en las agendas políticas e investigadoras (Giles-Corti et al., 2016). Políticas internacionales y europeas, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015), la Nueva Agenda Urbana HABITAT-III (Naciones Unidas, 2017) y la Agenda Urbana de la UE (Comisión Europea, 2016), ponen el foco en la urgencia de impulsar un desarrollo urbano saludable. No obstante, hasta ahora las evidencias de la priorización de la salud y el bienestar en la planificación urbana son limitadas (D’Onofrio, 2024; UN-Habitat y WHO, 2020).

En este contexto, la dimensión urbana de la salud cobra cada vez más importancia. Las ciudades se configuran como actores esenciales en la promoción, prevención y mitigación de desigualdades socioeconómicas en el acceso a salud y bienestar, pero factores como la escasa participación de las personas, las infraestructuras inadecuadas y las desigualdades sistémicas contribuyen a que persistan las deficiencias en salud (Pineo y Moore, 2022). Estos retos ponen de manifiesto la necesidad de enfoques innovadores e inclusivos que integren la equidad social, la sostenibilidad medioambiental y la participación comunitaria, sobre todo de los colectivos más vulnerables que suelen verse afectados por factores interseccionales que incrementan su nivel de vulnerabilidad.

El proyecto IN-HABIT (Inclusive Health and Wellbeing in Small and Medium-Sized Cities), financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, tiene como objetivo investigar cómo la integración de innovaciones sociales y culturales, con innovaciones en infraestructuras, tecnológicas y soluciones basadas en la naturaleza pueden incrementar la salud y el bienestar, particularmente en zonas vulnerables y entre colectivos en riesgo de exclusión social. El proyecto está creando espacios públicos multifuncionales e incluyentes mediante metodologías participativas e inclusivas en cuatro ciudades europeas: Córdoba (España), Riga (Letonia), Lucca (Italia) y Nitra (Eslovaquia), y las acciones se están replicando inicialmente en las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia). Cada una de las ciudades europeas se concentra en unos colectivos vulnerables y en unos recursos específicos para incrementar la salud y el bienestar inclusivos, pero todas utilizan el mismo marco analítico y conceptual y las mismas metodologías de trabajo.

El objetivo de este artículo es describir los enfoques teóricos, metodológicos y de evaluación desarrollados por IN-HABIT para fomentar la salud y el bienestar inclusivos, así como describir los pilotos desarrollados en las ciudades participantes. Otros artículos presentan resultados concretos en cada una de las ciudades.

Marco teórico

Salud y bienestar inclusivos

Salud y bienestar son conceptos interrelacionados, pese a que es difícil encontrar una definición común e integrada al respecto, ya que tienden a entrelazarse y cada persona los experimenta de forma diferente en las distintas etapas de su vida (Ruggeri et al., 2020). Según se afirma en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1946, “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La promoción de la salud es entonces el resultado de acciones integradas en torno a factores económicos, sociales y medioambientales, que capacitan a las personas y a las comunidades para asumir el control y la responsabilidad de su salud (Solar e Irwin, 2010).

Tampoco hay consenso en torno a la definición de bienestar en la medida en que se trata de un concepto subjetivo y relativo, de modo que las referencias para juzgarlo dependen de esperanzas y ambiciones individuales, derivadas tanto de circunstancias objetivas como de aspiraciones subjetivas (McDowell, 2010). Sin embargo, se acepta que, como mínimo, el bienestar incluye la presencia de emociones y estados de ánimo positivos (por ejemplo, felicidad, satisfacción con la vida, oportunidades de desarrollo y realización personal) y la ausencia o baja presencia de emociones negativas como nerviosismo o estrés, que pueden manifestarse en enfermedades mentales como depresión o ansiedad (Frey y Stutzer, 2002; Ryff, 1989a). La tradición eudaimónica en el análisis del bienestar subjetivo analiza el funcionamiento psicológico positivo y el desarrollo humano (Ryff, 1989b; Waterman, 1993), incorporando componentes de emociones positivas, bienestar físico e interés (Topp et al., 2015) y satisfacción con la vida (Ryff, 1989b), así como aspectos negativos del bienestar subjetivo, en términos de angustia mental y mala salud mental (Mouratidis, 2021).

La OMS define los determinantes sociales de la salud (social determinants of health) como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen (Solar e Irwin, 2010), con lo cual subraya que la salud no solo depende de los comportamientos individuales, sino también del entorno en el que las personas viven, trabajan o se relacionan. De este modo, el entorno urbano influye profundamente en los determinantes de acceso a vivienda, educación, atención sanitaria, transporte y espacios verdes de sus habitantes (Dahlgren y Whitehead, 2021; Kleinert y Horton, 2016; Solar e Irwin, 2010). Por ejemplo, los barrios con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica suelen estar más expuestos a contaminación y desastres medioambientales, y tener menor acceso a servicios esenciales, lo que perpetúa las desigualdades en salud (Short et al., 2018).

La OMS también promueve el enfoque de ciudades saludables (healthy cities framework) como marco de análisis para promover la salud en entornos urbanos (Kennedy et al., 2020). Sus principios hacen hincapié en la gobernanza participativa, la colaboración intersectorial y el desarrollo sostenible y abogan por un enfoque multisectorial que integre las consideraciones sanitarias en todos los aspectos de la gestión de la ciudad (Awofeso, 2003; Rydin et al., 2012). Así, este marco subraya el papel de la colaboración entre funcionarios de salud pública, planificadores urbanos, responsables políticos y miembros de la comunidad en la creación de entornos que favorezcan el bienestar físico y mental. Además, resalta la importancia de los enfoques inclusivos, garantizando que las voces y necesidades de todos los residentes urbanos, especialmente los grupos marginados, estén representadas en las políticas de salud y planificación urbana (De Leeuw, 2001; Hui et al., 2020).

El diseño, las funciones y los esquemas de gestión de la mayoría de las ciudades favorecen la salud y el bienestar de los grupos con mayor poder económico, social o político, creando desigualdades (Diderichsen et al., 2012). Los grupos sociales más vulnerables, como las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con discapacidades mentales y físicas, las minorías étnicas, los inmigrantes o los refugiados están más afectados por los riesgos de exclusión y son los más necesitados de intervenciones públicas que garanticen un acceso justo y equitativo a la salud y el bienestar (Rydin et al., 2012). Este nuevo paradigma sugiere un cambio fundamental en la forma de percibir y abordar la salud urbana, pasando de un entendimiento tradicional y compartimentado a un enfoque holístico que reconoce la interconexión del bienestar físico, mental y social en los espacios urbanos y exige un abordaje polifacético para crear ciudades sostenibles e integradoras (Kleinert y Horton, 2016; Prilleltensky, 2005). La salud y el bienestar inclusivos en los espacios urbanos implican la garantía de que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, origen, sexo o edad, tengan las mismas oportunidades de alcanzar y mantener una buena salud y bienestar. Pero, además, estos enfoques inclusivos subrayan la necesidad de no centrarse únicamente en los individuos, sino también en el estado de salud de la comunidad (Barton y Grant, 2013).

Salud y bienestar inclusivos como bienes comunes cocreados

Se entiende por bienes comunes (commons) aquellos recursos que son propiedad de la comunidad, gestionados y utilizados por la misma. Se caracterizan por su baja excludibilidad (es difícil impedir que otros individuos utilicen el bien o recurso) y su alta sustractabilidad (la disponibilidad del bien disminuye cuando el mismo se utiliza o consume) (Ostrom, 2002). Así pues, los bienes comunes son compartidos y están a disposición de todos, pero también son escasos, pues su oferta es finita. Esto los hace susceptibles de explotación y de menor disponibilidad si los individuos persiguen su propio interés. La gestión sostenible de los bienes comunes implica entonces un sistema de gobernanza centrado en la cooperación, en relaciones sociales basadas en la interdependencia y en la existencia de un sistema de toma de decisiones, con normas y principios claramente definidos (Ostrom, 1990).

El concepto de bienes comunes ha evolucionado, desde los llamados bienes comunes tradicionales (ampliamente investigados por Elinor Ostrom y sus colaboradores), que suelen implicar la gestión de recursos compartidos como tierras, bosques, agua o recursos pesqueros por comunidades, a los llamados bienes comunes urbanos (urban commons), los cuales abarcan espacios y recursos compartidos en la ciudad y plantean desafíos como el acceso a vivienda, la desigualdad y la sostenibilidad (Agyeman et al., 2016; Foster y Iaione, 2015). Así, en los últimos años, las ciudades empiezan a ser analizadas como un bien común, reflejando un cambio en la forma de percibir y gestionar los espacios urbanos (Foster y Iaione, 2015; Gidwani y Baviskar, 2011). Esta perspectiva considera a las agrupaciones urbanas, no como un conjunto de propiedades privadas, sino como un acumulado de recursos compartidos producidos y mantenidos colectivamente por sus habitantes (Brain, 2019). Además, cuestiona las nociones tradicionales de desarrollo urbano y derechos de propiedad, abogando por una gobernanza urbana más integradora y participativa (Agyeman et al., 2016).

No obstante, en la literatura sobre bienes comunes no existe un gran desarrollo sobre el bienestar y la salud (Smith-Nonini, 2006). Palumbo (2017) analiza los sistemas públicos de salud como un bien común, pero su perspectiva es limitada. Otras investigaciones analizan el papel de la forma y la función de los espacios urbanos en la salud y el bienestar, pero se centran sobre todo en mejoras de transporte público, acceso a infraestructuras, servicios (Giles-Corti et al., 2016) o disponibilidad y acceso a zonas verdes (Bell et al., 2014; Callaghan et al., 2021; Delgado-Serrano et al., 2024). Campbell y Wiesen (2011), por su parte, introducen el concepto de bienes comunes reparadores (restorative commons), analizando cómo el entorno urbano influye en la salud y el bienestar. En este escenario, IN-HABIT ha desarrollado un marco de análisis innovador que entiende la salud y el bienestar inclusivos como bienes comunes cocreados, esto es, como recursos inmateriales competitivos y finitos, cuya disponibilidad está sujeta a diversos límites y restricciones asociadas a las inversiones públicas, el capital financiero y social, la disponibilidad de espacio, el acceso a espacios verdes, la educación, la cultura y la digitalización, así como a entornos de seguridad y oportunidades de desarrollo económico y tecnológico. En tanto que cocreados, pueden y deben ser fomentados con la participación de los diferentes colectivos y habitantes, incluidos los más vulnerables.

Estrategias participativas e investigación acción participativa

IN-HABIT ha puesto en marcha un método de trabajo “co-co-co-co” (codiseño, coejecución, cogestión y coevaluación), inspirado en la investigación acción participativa (IAP), una metodología cualitativa utilizada habitualmente en psicología comunitaria que implica activamente a los miembros de la comunidad en el proceso de investigación para lograr cambios sociales (MacDonald, 2012; Miller, 2005). Se caracteriza por principios democráticos, equitativos y liberadores que la distinguen de otros enfoques cualitativos (MacDonald, 2012) y vincula la participación, la acción social, la generación de conocimientos y el aprendizaje organizativo en procesos iterativos que promueven cambios (Greenwood et al., 1993). Es un concepto especialmente adecuado a la hora de introducir poblaciones marginadas como coinvestigadores y de poner en marcha estrategias basadas en la comunidad, desarrollando nuevos papeles y estrategias de compromiso (Frisby et al., 2005). En los últimos años, el enfoque ha tomado fuerza como una forma flexible de abordar la participación de grupos vulnerables en la identificación de vínculos entre el uso del espacio público y el bienestar en un entorno urbano (Corburn, 2005) y de fomentar el aprendizaje medioambiental y la alfabetización cívica (Ballard y Belsky, 2010).

Género, diversidad, equidad e inclusión

El enfoque de salud y bienestar inclusivos de IN-HABIT también incorpora una perspectiva transversal de género, diversidad, equidad e inclusión, analizando la relación entre salud, bienestar y discriminación. En ese marco, la discriminación percibida repercute tanto en la salud física como en la mental (Alvarez-Backus, 2019), además de que la discriminación y los prejuicios desempoderan a las personas, obstaculizando su participación activa, restringiendo el desarrollo de sus habilidades y, con frecuencia, obstruyendo el acceso a oportunidades esenciales, como trabajo, servicios sanitarios, educación o vivienda (Pascoe y Richman, 2009; Williams et al., 2003). Por otra parte, las normas de género construidas social y culturalmente también comprometen los papeles y las oportunidades de las personas, produciendo afectaciones sobre los determinantes sociales y estructurales de la salud y sobre comportamientos de riesgo para la salud y el bienestar (Heise et al., 2019). Estas formas de discriminación crean desigualdades en salud y bienestar que se extienden a lo largo de la vida, e incluso entre generaciones (Kennedy et al., 2020), lo que genera tanto efectos directos sobre los individuos y grupos como consecuencias indirectas y profundas sobre la sociedad. Las sociedades que permiten o toleran la discriminación restringen la capacidad de las personas para desarrollar libremente todo su potencial, tanto para sí mismas como para el conjunto de la sociedad (Pascoe y Richman, 2009).

Las ciudades de IN-HABIT

El proyecto se desarrolla en cuatro ciudades europeas: Córdoba (España), Riga (Letonia), Lucca (Italia) y Nitra (Eslovaquia), y dos ciudades colombianas: Bogotá y Medellín. Todas las ciudades son diferentes en población y superficie, pero presentan colectivos en riesgo de vulnerabilidad y exclusión.

En Córdoba, el proyecto se desarrolla principalmente en el barrio de Las Palmeras, uno de los cinco más vulnerables de España (Instituto Nacional de Estadística, 2024), caracterizado por la segregación y la desconexión del resto de la ciudad, así como por la elevada dependencia de las ayudas sociales, la desestructuración familiar, la violencia de género, la ausencia de modelos de conducta o el fracaso de los modelos educativos. Problemas como actividades ilegales, conflictos y redadas son habituales. El bienestar se ve limitado por la falta de empleo, la baja calidad de las viviendas sociales, la ausencia de ingresos estables, la falta de zonas verdes y espacios públicos y los bajos niveles educativos. El estado de salud se caracteriza por dietas y estilos de vida poco saludables, con complicaciones de obesidad, embarazos no deseados y consumo de drogas desde edades tempranas. A estos se añaden otros problemas relacionados con la etnia y la exclusión social, en tanto que nacer en el barrio implica un estigma que hace que muchas personas oculten sus orígenes o el lugar donde viven, por lo que suelen abandonarlo cuando mejora su situación económica (Delgado-Serrano et al., 2022).

En Riga, el proyecto se organiza en torno a un mercado de comidas situado en el barrio de Āgenskalns. Allí hay pocas oportunidades para la vida cultural, las actividades físicas y la vida social en general, sobre todo para las familias y los jóvenes profesionales; además, la presencia de varias casas de empeño y establecimientos de juego y la percepción de que el barrio no es suficientemente seguro limitan su atractivo social, por lo que en consecuencia no atrae a familias jóvenes. En segundo lugar, aunque la comunidad local se considera cohesionada, la afluencia de estudiantes extranjeros, debido a la proximidad de varios campus universitarios, altera el equilibrio social y hace deseable contar con espacios que permitan la interacción entre personas de distintos orígenes. También se están generando algunos problemas de gentrificación, ya que determinadas zonas del barrio están empezando a atraer a profesionales con mayor nivel adquisitivo.

Lucca es una pequeña ciudad de la Toscana, en el centro de Italia, relativamente rica y desarrollada, famosa por sus murallas renacentistas intactas que rodean el casco antiguo. La ciudad presenta sin embargo una elevada tasa de envejecimiento, lo cual está generando una división geográfica entre el centro de la ciudad intramuros, donde vive la población de edad avanzada, y la parte exterior de la ciudad. La fragmentación entre ambas partes también genera problemas de identidad cultural, vínculos intergeneracionales, gestión familiar y prestación de servicios para los diversos grupos sociales. Con todo, en la ciudad existe una amplia conciencia multiespecie, debido a la elevada población de animales domésticos (mascotas) y salvajes (en los parques), por lo que el proyecto está desarrollando corredores y espacios que fomenten la interacción entre animales y personas, incluyendo a los ancianos y fomentando la sociabilidad de estos con otros habitantes de la ciudad.

Nitra, una pequeña ciudad de Eslovaquia, cuya base económica es predominantemente industrial, debido a la llegada de empresas como Jaguar Land Rover y otros grandes empleadores, ha experimentado un notable aumento de la inmigración extranjera (en su mayoría procedentes de Ucrania, Rumania, Bulgaria, Serbia y otros países balcánicos). Las inversiones extranjeras han traído riqueza a la ciudad, pero también importantes retos relacionados de salud y bienestar, siendo el distrito de Dražovce uno de los más afectados por la expansión industrial. La vivienda y la integración de los trabajadores extranjeros es un gran problema por su aislamiento geográfico y socioeconómico y por la aparición de comportamientos sociopatológicos (juego, apuestas, consumo de drogas, etc.). El proyecto busca en tal sentido la integración de estos migrantes en la ciudad.

IN-HABIT también trabaja en Colombia, concretamente en Bogotá y Medellín, como ciudades donde replica y escala las acciones implementadas en las ciudades piloto europeas. En Bogotá, el proyecto ha estudiado cómo mejorar la salud y el bienestar de la población a través de acciones urbanas inclusivas, destacando el ámbito de estudio de Ciudad Bolívar. Concretamente, se ha trabajado en el área de actuación del TransMiCable, un sistema de transporte innovador, centrándose en su impacto, no solo urbanístico, sino social en este barrio de origen informal. En las actuaciones se trabaja en estrecha colaboración con la Secretaría del Hábitat de Bogotá, buscando articular mejoras en territorios vulnerables en torno a infraestructuras, servicios y espacios urbanos.

En el caso de Medellín, la replicación de acciones concretas y de la metodología de IN-HABIT se está implementando en zonas vulnerables como la comuna 9, específicamente en los barrios de Miraflores, Asomadera y El Salvador. Utilizando procesos de IAP y modelos de las neurociencias comunitarias se ha buscado adaptar y validar en el contexto local y territorial los enfoques desarrollados en las ciudades europeas, combinando elementos de todas ellas para fomentar el bienestar comunitario y facilitar la transformación del entorno.

Enfoque metodológico

Para cocrear salud y bienestar como bienes comunes, IN-HABIT ha puesto en marcha una metodología de trabajo que se organiza en torno a los siguientes conceptos:

-

Soluciones

visionarias e integradas (SVI).

-

Creación

de partenariados público-privados-sociedad denominados in-hubs.

-

Estrategias

participativas basadas en el codiseño, la coejecución, el comanejo y la

coevaluación de las acciones.

-

Enfoque

de género, inclusión, equidad y diversidad.

-

Análisis

del impacto de las acciones a través del diseño de un marco de indicadores para

salud y bienestar inclusivos.

-

Alineamiento

con los principios de la Nueva Bauhaus Europea (NEB, por su sigla en inglés).

-

Replicación

de las acciones por otras ciudades interesadas.

Soluciones visionarias e integradas

Aunque las ciudades invierten con regularidad en la creación de espacios públicos, la inclusión social o la provisión pública de salud física y mental, no necesariamente lo hacen de forma visionaria e integrada. IN-HABIT se basa en la puesta en marcha de SVI en cada una de las ciudades. El enfoque visionario se fundamenta en situar a las personas y los procesos participativos en el centro de soluciones innovadoras e integradas y en movilizar recursos infravalorados para la promoción de la salud y el bienestar, como la cultura, el arte y el patrimonio, la alimentación, los vínculos humano-animales y las soluciones basadas en la naturaleza. El enfoque integrador contempla no implantar las acciones de forma aislada, sino combinar las que hemos denominado soluciones soft o intangibles (innovaciones sociales y culturales) con las soluciones hard o tangibles (innovaciones en infraestructuras, basadas en la naturaleza, digitales y tecnológicas), con el fin de potenciar sus efectos sobre la salud mental, el bienestar y la adopción de estilos de vida más saludables. Estas SVI abordan los principales problemas de salud y bienestar urbanos mencionados para cada una de las ciudades y se han desarrollado en sus respectivos espacios determinados, buscando que sean impulsadas por la comunidad y respondan a sus necesidades tanto individuales como comunitarias, que fomenten la sostenibilidad ecológica y que incrementen la accesibilidad y uso de estos espacios, especialmente por parte de las poblaciones más vulnerables. Las SVI de IN-HABIT se han centrado de forma específica en crear oportunidades de compromiso social, favorecer el empoderamiento de los grupos más vulnerables, crear posibilidades de acceso a la naturaleza y fomentar apropiación de los espacios públicos por parte de los ciudadanos para así incrementar la oferta de salud y bienestar como bienes comunes.

Creación de partenariados público-privados-sociedad denominados in-hubs

Los in-hubs (in: inclusivo, hub: núcleo de interacción) son plataformas de interacción entre el sector público, los privados y la sociedad, que funcionan como laboratorios inclusivos de innovación social. En cada una de las ciudades se ha creado uno de estos espacios con representantes de las cuatro hélices: administraciones públicas, sector privado, investigación y ciudadanía, tanto a través de asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) como de personas interesadas en participar. Los in-hubs son espacios de interacción, que funcionan con autonomía y continuidad en el tiempo, activando recursos humanos, económicos y sociales, además de que crean sinergias entre sus miembros y los protagonistas son actores interesados en cada ciudad. La participación en los mismos es abierta y dinámica y cualquier interesado puede involucrarse. En todas las ciudades contempladas se ha hecho un llamamiento y una campaña de comunicación para invitar a estos actores, además de que se implementó una estrategia dirigida hacia aquellos que se consideraban imprescindibles para el buen funcionamiento del in-hub.

Los miembros se reúnen periódicamente y trabajan de forma conjunta y participativa, activando recursos infrautilizados y poniendo en marcha las SVI de cada ciudad. Los métodos de trabajo buscan crear un sentimiento de comunidad y apropiación, fomentando el derecho a la ciudad proclamado por la Nueva Agenda Urbana HABITAT-III de Naciones Unidas (2017), tanto como la inclusión y la equidad en el acceso a salud y bienestar para los grupos más vulnerables. Así, en estos espacios se han puesto en marcha estrategias para cocrear bienes y servicios que superen la limitada provisión de salud y bienestar existente en los colectivos y contextos más desfavorecidos.

Estrategias participativas

Las soluciones se han basado en estrategias de codiseño, coejecución, comanejo y coevaluación de las SVI desarrolladas en los espacios públicos seleccionados de cada una de las cuatro ciudades piloto. Siguiendo las metodologías de la IAP, las distintas SVI han sido codiseñadas a través de los in-hubs, en talleres específicos con los actores implicados. Una vez decididas las SVI a implementar, se ha buscado la participación activa de los actores en la coejecución y comanejo de las mismas y finalmente se han puesto en marcha acciones de coevaluación a través de encuestas pre-pos, grupos focales y observación participante (aunque los resultados de estos últimos no se muestran en este artículo porque siguen en curso).

Enfoque de género, diversidad, equidad e inclusión

Todas las acciones implementadas por IN-HABIT incorporan un enfoque de género, diversidad, equidad e inclusión para abordar las necesidades específicas y los puntos de vista de los grupos locales infrarrepresentados en la creación de espacios públicos que promuevan la salud y el bienestar inclusivos. Para esto se ha desarrollado un toolkit conformado por herramientas concretas que permiten desplegar diferentes acciones de planificación urbana basadas en este enfoque (Colini et al., 2021).

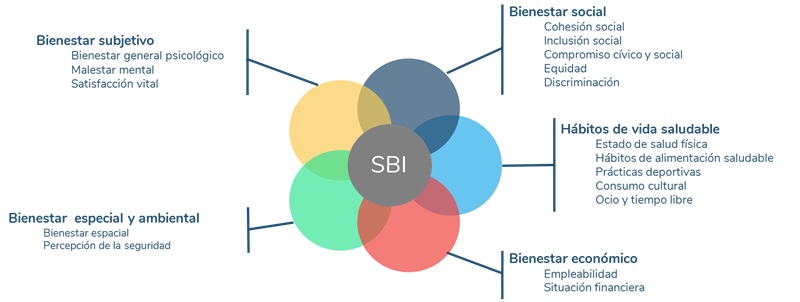

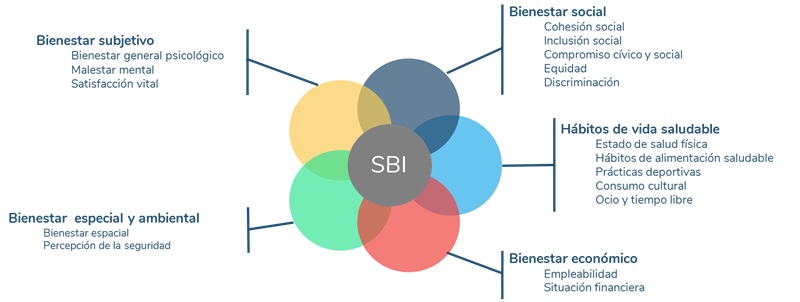

Análisis del impacto de las acciones

Para evaluar el impacto de las SVI, IN-HABIT ha diseñado un marco específico de indicadores de salud y bienestar inclusivos. El marco se basa en la combinación de enfoques top-down y bottom-up, combinando las dimensiones y subdimensiones que influyen en la salud y el bienestar de los ciudadanos propuestas en la literatura con las perspectivas de los habitantes locales, incluidos los más vulnerables. El diseño del marco ha sido participativo e inclusivo y se han creado indicadores y herramientas de evaluación comunes a todas las ciudades, así como otros específicos para el tipo de problemática, colectivo y SVI de cada ciudad. Este marco identifica cinco dimensiones claves y diferentes subdimensiones (Figura 1) y propone indicadores para cada una de ellas. Estos indicadores han sido cocreados con los actores locales y tienen como objetivo medir el impacto de las SVI, alineando las tendencias actuales de medición de salud y bienestar inclusivos con las preferencias y necesidades de los vecinos. Los indicadores concretos para el caso de Córdoba se pueden consultar en Mac Fadden et al. (2024), para Lucca en Di Iacovo et al. (2022), para Riga en Baltic Studies et al. (2022) y para Nitra en Melichová et al. (2022). Este enfoque pone de manifiesto las complejas interrelaciones entre las dimensiones económica, psicológica, social y relacional de la salud y el bienestar, a la vez que combina el conocimiento experto y las perspectivas locales.

Figura 1.

Dimensiones y

subdimensiones de salud y bienestar inclusivos

Figura 1.

Dimensiones y

subdimensiones de salud y bienestar inclusivos

Fuente: elaboración propia a

partir de Mac Fadden et al. (2024).

Alineamiento con los principios de la Nueva Bauhaus Europea

Las acciones del proyecto basadas en la inclusión, la sostenibilidad y la estética se alinean con los principios de la New European Bauhaus: sostenibilidad, belleza y comunidad. Las SVI del proyecto buscan conseguir ciudades más inclusivas, sostenibles, saludables, respetuosas con el medio ambiente y la naturaleza y, que a su vez, incorporen como elementos distintivos la belleza, la participación comunitaria y la recuperación sostenible de espacios públicos.

Replicación de las acciones por otras ciudades interesadas

Inicialmente, en el proyecto estaba previsto que la ciudad de Bogotá compartiera conocimientos y experiencias, aunque el objetivo es incluir a otras más. Las SVI implementadas han atraído el interés de distintas ciudades y redes de ciudades, que han mostrado su disposición para establecer sinergias con IN-HABIT y replicar acciones. De hecho, como ya se ha comentado, en estos momentos Medellín está replicando algunas SVI. Del mismo modo, IN-HABIT está desarrollando una guía de replicación de SVI con enfoque de género, diversidad, equidad e inclusión, y con especial atención a colectivos vulnerables, que estará disponible en la web del proyecto al terminarse el mismo a finales de 2025.

Resultados

A continuación, se describen las principales SVI, detallando tanto las hard como las soft más relevantes, desarrolladas en cada una de las ciudades europeas del proyecto IN-HABIT.

IN-HABIT en la ciudad de Córdoba

En Córdoba, el recurso infravalorado que investiga IN-HABIT es la vinculación de la cultura (entendida como elemento físico y a la vez como parte inherente al ser humano, fruto de sus vivencias y su relación e interacción con el entorno) y el patrimonio (material e inmaterial) con la salud y el bienestar, analizando cómo cultura y patrimonio interactúan con otros elementos como la vulnerabilidad, el género o la inclusión. Las acciones de IN-HABIT pretenden la transformación social del barrio de Las Palmeras, a través de la cocreación de espacios accesibles, verdes, estéticos e inclusivos realizados mediante innovaciones sociales y culturales que permiten la apropiación de estos espacios por parte de los habitantes. Dos de las principales soluciones hard SVI han sido 1) la transformación de la plaza central del barrio, a través de distintos talleres de codiseño y con el apoyo de vecinos, alumnos y entidades en la coejecución y el comanejo, con lo cual se ha ido recuperando esta zona como un lugar de encuentro para las personas del barrio, con la participación de los habitantes y el trabajo de empresas del barrio para renovarla y embellecerla, visibilizándola como un espacio de todos, lo cual ha dado lugar a un proceso de cambio social que no está consolidado, pero que va avanzando y ha permitido el acceso a la cultura por medio de celebraciones típicas de la ciudad (fiestas de Navidad, carnaval, Cruces de Mayo), y 2) la transformación de la parcela sur del arroyo Cantarranas en un merendero vecinal, nuevamente aplicando la metodología CO-CO-CO-CO con el grupo de vecinos y vecinas para rehabilitar un espacio abandonado y degradado, creando un merendero que se ha convertido en un lugar renaturalizado de reunión en el entorno del barrio, apreciado y cuidado por todos.

Estas SVI hard han estado acompañadas a su vez por un alto número de SVI soft, como actividades de videodanza, representaciones teatrales basadas en guiones que describían la percepción del barrio por parte de las mujeres, ciclos artísticos y culturales en el barrio, conciertos, realización de videos por los habitantes para participar en concursos internacionales, visitas de los habitantes del barrio a eventos culturales en la ciudad, actividades de reciclaje y reutilización de materiales, o actividades para promover una alimentación más sana y saludable. Los habitantes de Córdoba han sido invitados a visitar el barrio y a participar en las actividades desarrolladas como una forma de romper el estigma. Todas estas acciones además han fomentado la participación social y comunitaria, la inclusión, el empoderamiento y la generación de capital social. Más información sobre estas actividades se puede consultar en Martínez-Carranza et al. (2025).

IN-HABIT en la ciudad de Riga

En Riga, el recurso infravalorado que se está investigando es la alimentación y sus efectos en la salud y el bienestar inclusivos. Así, el proyecto IN-HABIT en Riga se ha realizado en el mercado de Āgenskalns, con el fin de desarrollarlo no solo como un mercado de alimentos producidos de forma sostenible y de origen local, sino también como un espacio recreativo y educativo. Para esto se han creado espacios integrados que combinan actividades adaptadas a diferentes grupos de edad. Estas zonas se han diseñado para ser inclusivas, fomentar la cohesión social y mejorar la salud y el bienestar de los habitantes frente a los cambios culturales y en la composición demográfica de Āgenskalns. De este modo, se han creado espacios comunes para la interacción comunitaria y los estilos de vida activos, basados en la promoción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles, así como en la integración y la cohesión social y cultural.

Las principales SVI hard en Riga han sido 1) la transformación del mercado para hacerlo inclusivo y accesible, incorporando mejoras en las infraestructuras para garantizar el desplazamiento y uso accesible del espacio, así como la inclusión sensorial (reduciendo el ruido) para crear un entorno que satisfaga distintas necesidades; 2) la mejora del entorno exterior del mercado, por medio de un escenario para acoger eventos sociales y culturales, junto con el desarrollo de un huerto comunitario integrado al mercado como espacio de interacción y aprendizaje entre consumidores, productores y otros colectivos, y la renaturalización de la plaza situada frente al mercado de Āgenskalns para fomentar el uso de la bicicleta y la movilidad saludable; 3) la cocina comunitaria, concebida como un laboratorio social para la transformación y el consumo local de alimentos sanos, la reducción del desperdicio alimentario y la oferta de oportunidades laborales, de inclusión y de formación para personas vulnerables (en particular, personas con discapacidades), con la participación activa de los servicios sociales municipales y ONG locales.

Las SVI soft en Riga incluyen diferentes encuentros sociales y culturales, talleres (por ejemplo, de reparación), actos educativos sobre salud, eventos dirigidos a las familias, etc. El equipo investigador también ha desarrollado un juego interactivo para que las familias con niños descubran el espacio y experimenten el mercado, que además también promueve diversas iniciativas sostenibles: punto de envasado gratuito para reducir residuos; puntos de intercambio de libros y plantas que fomentan el uso compartido de recursos y la reducción de residuos; y eventos destinados a educar a la comunidad en prácticas sostenibles (reducir el desperdicio de alimentos y reparar y reutilizar objetos). Estas actividades son abiertas y gratuitas y fomentan la salud y el bienestar inclusivos, especialmente entre colectivos vulnerables como ancianos o emigrantes. Más información sobre estas actividades se puede consultar en Kilis et al. (2005).

IN-HABIT en la ciudad de Lucca

En Lucca, el recurso infravalorado para promover la salud y el bienestar inclusivos son las relaciones entre humanos y animales, si bien existe un creciente interés social en diseñar nuevas formas de gobernanza de las relaciones multiespecie, basadas en las nuevas demandas entre humanos y animales y en la complejidad de su desarrollo. Esta sensibilidad está respaldada por la presencia de asociaciones de defensa de los derechos de los animales, la normativa municipal sobre la cohabitación hombre-animal aprobada en el año 2000 o la creación del Observatorio de Asuntos Animales por el Ayuntamiento en 2013.

Las SVI hard en Lucca para mejorar las interacciones entre humanos y animales contemplan espacios verdes públicos (animal lines) accesibles y que reconectan el centro histórico, las antiguas murallas y las zonas verdes circundantes. Así se ha desarrollado un corredor que va desde el parque fluvial del Serchio al norte, pasando por las murallas y los spalti (zonas verdes que rodean las murallas) y luego sigue hacia el sur hasta el barrio de San Concordio y el Acquedotto Nottolini, conectando toda la ciudad. También, se han codiseñado dos áreas relacionales para perros.

En cuanto a las SVI soft, en Lucca se están cocreando intervenciones asistidas con animales en dos residencias de ancianos; se brindan servicios de cuidado de mascotas para propietarios vulnerables/frágiles en situación temporal de necesidad (enfermedad, viaje), de modo que se reduzca la ansiedad y se aumente el apoyo a las personas y sus mascotas; y se prestan servicios innovadores para apoyar a las personas y las mascotas en casa y al aire libre (tanto con propietario como sin él). También se están realizando diversas investigaciones sobre la forma en que la interacción entre perros y ancianos o personas con enfermedades mentales incrementa la salud y el bienestar tanto de las personas como de los animales. Más información sobre estas actividades se puede consultar en Granai et al. (2025).

IN-HABIT en la ciudad de Nitra

En Nitra, el recurso infravalorado que analiza IN-HABIT para promover la salud y el bienestar inclusivos es la integración de arte y medioambiente a través de un corredor multifuncional, buscando la inclusión de los inmigrantes, la cohesión social y el bienestar relacional entre los habitantes del barrio de Dražovce y el resto de la ciudad. También se pretende fomentar hábitos saludables entre la población local, en particular entre los más vulnerables (personas con bajos ingresos, inmigrantes, niños), reducir el sedentarismo y el aislamiento social, aumentar las relaciones intergeneracionales e interculturales y las actividades culturales y de socialización, y fomentar la movilidad segura y sostenible (a pie y en bicicleta) a lo largo del corredor entre los habitantes locales y los trabajadores migrantes.

De este modo, las SVI hard creadas por IN-HABIT en la ciudad son 1) un corredor multifuncional que integra espacios públicos, residenciales y comerciales a través de un bicicarril de 8 km de longitud que une el parque industrial y el distrito de Dražovce con el centro de la ciudad, diseñado como un paisaje urbano multifuncional abierto y reversible (cuyo mobiliario urbano crece y se transforma orgánicamente a través de la cocreación abierta y libre por parte del público); 2) intervención en el huerto comunitario de Hidepark, incrementando el número de parcelas y creando un espacio para criar gallinas; 3) creación de dos áreas de picnic en la ribera del río Nitra y testeo de dos prototipos innovadores para la gestión de la ribera del río; 4) creación de un café DYI (hágalo usted mismo) y de servicios para reparar y compartir bicicletas.

En Nitra se han puesto en marcha un elevado número de SVI soft que incluyen formación en el manejo de huertos comunitarios (cómo crear un minihuerto, producir abonos orgánicos, aplicar principios de permacultura, etc.), apoyo a modelos de negocio innovadores (talleres públicos de artesanía), servicio comunitario de bicicletas compartidas, talleres de reparación de bicicletas, residencias artísticas participativas, diseño de objetos landart, conciertos, noches Pecha Kucha, etc.

IN-HABIT en las ciudades de Bogotá y Medellín

En Bogotá y Medellín se han iniciado los procesos de replicación del proyecto europeo adaptados a las circunstancias especiales de los países latinoamericanos. En Bogotá, la replicabilidad es de carácter teórico, evaluando la forma en que iniciativas de gran impacto, como el TransMiCable en Ciudad Bolívar, pueden fomentar la transformación social. En este sentido, se estudian las acciones de apropiación cultural por parte de la comunidad, en torno a las infraestructuras y el funcionamiento del sistema de transporte masivo, que están favoreciendo el desarrollo social y el urbanismo estético. En particular, desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana se estudia cómo el espacio se ha moldeado a las nuevas dinámicas urbanas. Por ejemplo, en las zonas por donde pasa el cable, las casas son de colores brillantes, iniciativa no solo social, sino también patrocinada por una empresa de pintura que donó los materiales.

Por su parte, Medellín está replicando de forma empírica las SIV en tres barrios de la ciudad, pero adaptadas al entorno de la comuna 9. Se han creado cinco comunidades IN-HABIT: cocina urbana, artistas urbanos, deportes y hábitos saludables, soluciones basadas en la naturaleza (por ejemplo, vínculos humanos-animales, creación de espacios verdes o huertos urbanos), y educación, tecnología y educación urbana. Las cinco comunidades IN-HABIT de Medellín se basan en los proyectos originales de las ciudades europeas, pero se han adaptado a las necesidades de estos barrios. Medellín también integra el concepto de urbanismo estético que plantea la ciudad de Bogotá en sus soluciones. Dentro de los estimados del grupo de investigación de la ciudad, se calcula que alrededor de cinco mil niños y más de dos mil adultos van a ser partícipes del proyecto en la ciudad, ya que se trabaja con el torneo de fútbol Miraflores, uno de los torneos infantiles más importantes de la ciudad.

Conclusiones

IN-HABIT ha desarrollado y evaluado nuevos métodos de trabajo para cocrear salud y bienestar inclusivos en zonas marginales desatendidas y en ciudadanos de grupos vulnerables. La integración de SVI hard y soft articuladas en torno al patrimonio y la cultura (como nexo para sociedades inclusivas), la alimentación (fomentando estilos de vida diarios más saludables), los animales (vínculos humano-animales como nuevos bienes urbanos relacionales) y el arte y el medio ambiente (para conectar lugares y personas) ha permitido poner en marcha acciones para minimizar la limitada provisión de salud y bienestar existente en los colectivos y contextos más desfavorecidos.

La CO-CO-CO-CO que fomenta la participación de distintos actores interesados, con diferentes niveles de conocimiento sobre el contexto, así como la inclusión de los más vulnerables, ha permitido identificar las SVI más necesarias, que se han codiseñado, coejecutado, comanejado y coevaluado. El trabajo conjunto de investigadores y actores locales ha permitido el enriquecimiento mutuo y el reconocimiento de la complejidad y multidimensionalidad de la salud y el bienestar en cada contexto.

Los avances en las ciudades de Bogotá (replicabilidad teórica) y Medellín (replicabilidad empírica) muestran cómo enfoques y métodos desarrollados en países con contextos urbanos diferentes pueden ser adaptados y replicados al contexto latinoamericano, ya que las presiones de exclusión y vulnerabilidad de comunidades urbanas tienden a ser factores universales. Además, los métodos participativos permiten adaptar diferentes soluciones a los requerimientos de cada comunidad y sus niveles de implicación permiten que programas de inclusión y promoción de la salud y el bienestar puedan convertirse en realidades universales y no en soluciones exclusivas de países desarrollados.

Los métodos de IN-HABIT han conseguido importantes avances en las zonas y con los colectivos mencionados de cada una de las ciudades y el proyecto presenta resultados positivos. No obstante, un proyecto de investigación no tiene la capacidad de realmente transformar las ciudades. Para esto, se necesitan políticas públicas pertinentes y la implicación de la ciudadanía y el sector privado. Los enfoques teóricos y metodológicos utilizados han puesto de manifiesto que la investigación aporta resultados para la formulación de políticas, pero también resaltan la importancia de la participación activa de los ciudadanos y su empoderamiento a la hora de definir acciones y comprometerse con las iniciativas para explorar los problemas, encontrar soluciones y supervisar su impacto. En todas las ciudades queda mucho por hacer y persisten muchos obstáculos por resolver. El método de trabajo ha dado buenos resultados, pero en otras partes pueden ser necesarios otros enfoques o adaptar la propuesta a la realidad urbana de cada lugar.

Agradecimientos

A todas aquellas personas que

con su esfuerzo, trabajo y compromiso, han hecho posible este proyecto, y a

todas las personas implicadas en él, de una forma u otra.

Referencias

Agyeman, J., Bauwens, M., Bernardi, M, Bevolo, M., Bloom, G., Botta, M., Boylston, S., Burkhardt, S., Dereva, M., Dolan, T., Ede, S., Eskelinen, T., Fitzgerald, K., Floyd, J., Goldbard, A., Gorenflo, N., Ikem, C., James, A., Linton, M., McDougall, C., McLaren, D., Minniecon, C., Oliván, R., Ronfeldt, D., Russo, C., Schneider, N., Segal, P, Sharp, D., Waters-Lynch, J. y Week, D. (2016). The city as commons: A policy reader (J. Ramos, ed.). Commons Transition Coalition.

Alvarez-Backus, M. (2019). The Impacts of Discrimination on Mental and Physical Health. Colby College. https://digitalcommons.colby.edu/honorstheses/964

Awofeso, N. (2003). The Healthy Cities Approach: Reflections on a Framework for Improving Global Health. Bulletin of the World Health Organization, 81, 222-223. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2572412/pdf/12764519.pdf

Badland, H. y Pearce, J. (2019). Liveable for whom? Prospects of Urban Liveability to Address Health Inequities. Social Science y Medicine, 232, 94-105.

Ballard, H. L. y Belsky, J. M. (2010). Participatory Action Research and Environmental Learning: Implications for Resilient Forests and Communities. Environmental Education Research, 16(5-6), 611-627. https://doi.org/10.1080/13504622.2010.505440

Baltic Studies, C., Kalnciema, Q. y Riga Planning, R. (2022). D2.1 Inclusive Transformation Plan of Āgenskalns market area in Riga. IN-HABIT. http://www.bscresearch.lv/uploads/files/IN-HABIT/Results/D2.1%20Inclusive%20Transformation%20Plan%20of%20%C4%80genskalns%20market%20area%20in%20Riga.pdf

Barton, H. y Grant, M. (2013). Urban Planning for Healthy Cities: A Review of the Progress of the European Healthy Cities Programme. Journal of Urban Health, 90, 129-141. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3764272/pdf/11524_2011_Article_9649.pdf

Bell, S. L., Phoenix, C., Lovell, R. y Wheeler, B. W. (2014). Green Space, Health and Wellbeing: Making Space for Individual Agency. Health y Place, 30, 287-292.

Brain, D. (2019). Reconstituting the Urban Commons: Public Space, Social Capital and the Project of Urbanism. Urban Planning, 4(2), 169-182.

Callaghan, A., McCombe, G., Harrold, A., McMeel, C., Mills, G., Moore-Cherry, N. y Cullen, W. (2021). The Impact of Green Spaces on Mental Health in Urban Settings: A Scoping Review. Journal of Mental Health, 30(2), 179-193.

Campbell, L. y Wiesen, A. (2011). Restorative Commons: Creating Health and Well-Being through Urban Landscapes (vol. 39). Government Printing Office.

Carmichael, L., Racioppi, F., Calvert, T. y Sinnett, D. (2017). Environment and Health for European Cities in the 21st Century: Making a Difference. World Health Organization (WHO).

Colini, L., Tripodi, L., Benavides, L. M., Della Giusta, M., Razzu, G., Dubois, F., Marrone, C., Bavuso, D., Bordin, D., Silvestri Cecinelli, D., Cocchioni, R., Russo, C., Luengo Pierrard, M., Alonso, B., González, A., Vancea, M. y Capitán Agudo, D. (2021). D5.1 Stakeholders Engagement with GDEI perspective Toolkit. IN-HABIT. https://zenodo.org/records/14832310/files/D5.1%20Stakeholders%20Engagement%20with%20GDEI%20perspective%20Toolkit.pdf

Comisión Europea (2016). Agenda Urbana de la Unión Europea. Autor. https://commission.europa.eu/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_es

Corburn, J. (2005). Street Science: Community Knowledge and Environmental Health Justice. MIT Press

Corburn, J. (2017). Urban Place and Health Equity: Critical Issues and Practices. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(2), 1-10. https://mdpi-res.com/d_attachment/ijerph/ijerph-14-00117/article_deploy/ijerph-14-00117.pdf?version=1485416700

D’Onofrio, R. (2024). Urban Planning and Urban Health: Attempts at Innovation in Line with Local Planning Tools. European Planning Studies, 32(1), 97-120.

Dahlgren, G. y Whitehead, M. (2021). The Dahlgren-Whitehead Model of Health Determinants: 30 Years on and still Chasing Rainbows. Public Health, 199, 20-24.

De Leeuw, E. (2001). Global and Local (Glocal) Health: The WHO Healthy Cities Programme. Global Change and Human Health, 2(1), 34-45.

Delgado-Serrano, M. M., Mac-Fadden, I., Martínez-Carranza, F.-J. y Vancea, M. (2022). D1.1 Inclusive Transformation Plan of Las Palmeras. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14795145

Delgado-Serrano, M. M., Melichová, K., Mac Fadden, I. y Cruz-Piedrahita, C. (2024). Perception of Green Spaces’ Role in Enhancing Mental Health and Mental Well-Being in Small and Medium-Sized Cities. Land Use Policy, 139, 107087. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107087

Di Iacovo, F. P., Rovai, M., Mariti, C. y Moruzzo, R. (2022). D3.1 Inclusive Transformation Plan of Lucca into a Human Smart City. IN-HABIT.

Diderichsen, F., Andersen, I., Manuel, C., Health, W. G. D. R. S. D. H., Andersen, A.-M. N., Bach, E., Baadsgaard, M., Brønnum-Hansen, H., Hansen, F. K. y Jeune, B. (2012). Health Inequality-Determinants and Policies. Scandinavian Journal of Public Health, 40(8), 12-105.

Foster, S. R. y Iaione, C. (2015). The City as a Commons. Yale Law and Policy Review, 34, 281-349.

Frey, B. S. y Stutzer, A. (2002). What Can Economists Learn from Happiness Research? Journal of Economic Literature, 40(2), 402-435.

Frisby, W., Reid, C. J., Millar, S. y Hoeber, L. (2005). Putting “Participatory” into Participatory Forms of Action Research. Journal of Sport Management, 19(4), 367-386.

Gidwani, V. y Baviskar, A. (2011). Urban Commons. Economic and Political Weekly, 46(50), 42-43.

Giles-Corti, B., Vernez-Moudon, A., Reis, R., Turrell, G., Dannenberg, A. L., Badland, H., Foster, S., Lowe, M., Sallis, J. F. y Stevenson, M. (2016). City Planning and Population Health: A Global Challenge. The Lancet, 388(10062), 2912-2924. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30066-6

Granai, G., Borrelli, C., Mariti, Ch. y Di Iacovo, F. (2025). Special Issue: “Health and Wellbeing in Cities”. Animals and Cities: Exploring the Impact of Human-Animal Interaction to Enhance the Quality of Life of Citizens. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu18.sihw

Greenwood, D. J., Whyte, W. F. y Harkavy, I. (1993). Participatory Action Research as a Process and as a Goal. Human Relations, 46(2), 175-192. https://doi.org/10.1177/001872679304600203

Heise, L., Greene, M. E., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., Zewdie, D., Darmstadt, G. L., Greene, M. E. y Hawkes, S. (2019). Gender Inequality and Restrictive Gender Norms: Framing the Challenges to Health. The Lancet, 393(10189), 2440-2454. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30652-X/abstract

Hui, A., Latif, A., Hinsliff-Smith, K. y Chen, T. (2020). Exploring the Impacts of Organisational Structure, Policy and Practice on the Health Inequalities of Marginalised Communities: Illustrative Cases from the UK Healthcare System. Health Policy, 124(3), 298-302. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.01.003

Instituto Nacional de Estadística. (2024). Resultados de la encuesta de condiciones de vida. Autor.

Kennedy, E., Binder, G., Humphries-Waa, K., Tidhar, T., Cini, K., Comrie-Thomson, L., Vaughan, C., Francis, K., Scott, N., Wulan, N., Patton, G. y Azzopardi, P. (2020). Gender Inequalities in Health and Wellbeing across the First Two Decades of Life: An Analysis of 40 Low-Income and Middle-Income Countries in the Asia-Pacific Region. The Lancet. Global Health, 8(12), E1474-E1488. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30354-5

Kilis, E., Mileiko, I., Braslins, M., Tisenkopfs, T., Meiberga, U., Trizna, D. y Cimdins, R. (2025). Tracing and Tracking the Impact of a Contemporary Marketplace: The Case of Āgenskalns Market. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu18.ttic

Kleinert, S. y Horton, R. (2016). Urban design: An Important Future Force for Health and Wellbeing. The Lancet, 388, 2848-2850. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31578-1

Kuddus, M., Tynan, E. y McBryde, E. (2020). Urbanization: A Problem for the Rich and the Poor? Public Health Reviews, 41. https://doi.org/10.1186/s40985-019-0116-0

MacDonald, C. (2012). Understanding participatory action research: a qualitative research methodology option. The Canadian Journal of Action Research, 13(2), 34-50. https://doi.org/10.33524/CJAR.V13I2.37

Mac Fadden, I., Cocchioni, R. y Delgado-Serrano, M. M. (2024). A Co-Created Assessment Framework to Measure Inclusive Health and Wellbeing in a Vulnerable Context in the South of Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health, 21(4), 510. https://www.mdpi.com/1660-4601/21/4/510

Martinez-Carranza, F. J., Pedrero-García, E. y Delgado-Serrano, M. M. (2025). Metodologías participativas para la transformación de espacios públicos: el barrio de las Palmeras. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu18.mpte

McDowell, I. (2010). Measures of Self-Perceived Well-Being. Journal of Psychosomatic Research, 69(1), 69-79. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399909002682?via%3Dihub

Melichová, K., Bellérová, S., Šubertová, S., Hrivnák, M. y Popovicsová, J. (2022). D4.1 Inclusive Transformation Plan of Nitra. IN-HABIT. https://zenodo.org/records/14832164/files/D4.1%20Inclusive%20Trans.%20Plan%20of%20Nitra%20(approved%2021.04.2024).pdf

Miller, J. R. (2005). Biodiversity Conservation and the Extinction of Experience. Trends in Ecology & Evolution, 20(8), 430-434.

Mouratidis, K. (2021). Urban Planning and Quality Of Life: A Review of Pathways Linking the Built Environment to Subjective Well-Being. Cities, 115, 103229.

Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Autor. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Naciones Unidas. (2017). La nueva agenda urbana en español. Autor. https://onu-habitat.org/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511807763

Ostrom, E. (2002). Common-Pool Resources and Institutions: Toward a Revised Theory. Handbook of Agricultural Economics, 2, 1315-1339. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1574-0072(02)10006-5

Palumbo, R. (2017). Toward a New Conceptualization of Health Care Services to Inspire Public Health. Public National Health Service as a “Common Pool of Resources”. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 14(3), 271-287.

Pascoe, E. y Richman, L. S. (2009). Perceived Discrimination and Health: A Meta-Analytic Review. Psychological Bulletin, 135 4, 531-554. https://doi.org/10.1037/a0016059

Pineo, H. y Moore, G. (2022). Built Environment Stakeholders’ Experiences of Implementing Healthy Urban Development: An Exploratory Study. Cities & Health, 6(5), 922-936.

Prilleltensky, I. (2005). Promoting Well-Being: Time for a Paradigm Shift in Health and Human Services. Scandinavian Journal of Public Health, 33(66), 53-60.

Ruggeri, K., Garcia-Garzon, E., Maguire, Á., Matz, S. y Huppert, F. A. (2020). Well-Being is more than Happiness and Life Satisfaction: A Multidimensional Analysis of 21 Countries. Health and Quality of Life Outcomes, 18, 1-16.

Rydin, Y., Bleahu, A., Davies, M., Dávila, J. D., Friel, S., De Grandis, G., Groce, N., Hallal, P. C., Hamilton, I. y Howden-Chapman, P. (2012). Shaping Cities for Health: Complexity and the Planning of Urban Environments in the 21st Century. The Lancet, 379(9831), 2079-2108. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60435-8

Ryff, C. D. (1989a). Beyond Ponce de Leon and Life Satisfaction: New Directions in Quest of Successful Ageing. International Journal of Behavioral Development, 12(1), 35-55.

Ryff, C. D. (1989b). Happiness is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069.

Short, H., Al Sayah, F., Ohinmaa, A., Lahtinen, M. y Johnson, J. A. (2018). The Relationship of Neighbourhood-Level Material and Social Deprivation with Health-Related Quality of Life. Quality of Life Research, 27, 3265-3274. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11136-018-1962-9.pdf

Smith-Nonini, S. (2006). Conceiving the Health Commons: Operationalizing a Right to Health. Social Analysis, 50(3), 233-245.

Solar, O. e Irwin, A. (2010). A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. World Health Organization (WHO).

Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S. y Bech, P. (2015). The WHO-5 Well-Being Index: A Systematic Review of the Literature. Psychotherapy and Psychosomatics, 84(3), 167-176. https://karger.com/pps/article-pdf/84/3/167/3480704/000376585.pdf

UN-Habitat y WHO. (2020). Integrating Health in Urban and Territorial Planning: A Sourcebook. Autor.

Waterman, A. S. (1993). Two Conceptions of Happiness: Contrasts of Personal Expressiveness (Eudaimonia) and Hedonic Enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64(4), 678.

Williams, D. R., Neighbors, H. W. y Jackson, J. S. (2003). Racial/Ethnic Discrimination and Health: Findings from Community Studies. American Journal of Public Health, 93(2), 200-208. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1447717/pdf/0930200.pdf

Notas

*

Artículo de investigación

1

Para acceder al proyecto IN-HABIT, puede consultarse el siguiente enlace: https://www.inhabit-h2020.eu

Origen de esta investigación

Esta investigación ha sido

financiada en el marco del proyecto IN-HABIT (Salud y Bienestar Inclusivos en

Pequeñas y Medianas Ciudades)

1

como parte del Programa Horizonte 2020 (Acuerdo de Subvención N.º 869227). El

contenido de este documento no refleja la opinión oficial de la Unión Europea.

La responsabilidad de la información y las opiniones expresadas en el mismo

recae exclusivamente en los autores.

Notas de autor

a Autora de correspondencia. Correo electrónico: mmdelgado@uco.es

Información adicional

Cómo citar: Delgado-Serrano,

M. M., Martínez-Carranza, F.-J., Cruz Piedrahita, C., Mac-Fadden, I. y Rentería Garita, C. (2025). Nuevos enfoques teóricos y metodológicos

para promover salud y bienestar urbanos inclusivos. El proyecto IN-HABIT. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 18. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu18.netm