Secciones

Resumen

Referencias

Cómo citar

Búsqueda

Fuente

Idiomas

APA

ISO 690-2

Harvard

Haga clic en un formato de citación

Una mirada crítica de la literacidad académica universitaria más allá del aula

A Critical Examination of Academic Literacy in Higher Education Beyond the Classroom

Una mirada crítica de la literacidad académica universitaria más allá del aula

Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, vol. 17, 2024

Pontificia Universidad Javeriana

Recibido: 02 octubre 2023

Aceptado: 26 septiembre 2024

Publicado: 01 diciembre 2024

Resumen: La literacidad académica se desarrolla dentro de sistemas sociales y contextos en los que hace parte. Por ello, está relacionada con la circulación de poder, pero también con la posibilidad de transformación social. Este estudio tuvo como objetivo entender las prácticas de literacidad académica dentro y fuera de la universidad de estudiantes de primera generación en tener acceso a la educación universitaria en México, Colombia y Costa Rica. A partir de una etnografía, la autora documentó las prácticas de literacidad de nueve estudiantes de primera generación en universidades públicas. Este artículo presenta casos representativos de prácticas de literacidad académica que limitan el acceso a la justicia social y prácticas por fuera del aula a través de las cuales los estudiantes resisten y demuestran su capacidad transformadora. Estos resultados demuestran que algunas prácticas pedagógicas a nivel universitario se constituyen en una barrera para lograr el acceso a la justicia social a través de la literacidad académica. Este estudio es relevante porque evidencia la importancia de conocer y vincular las prácticas, intereses y experiencias de los estudiantes en la enseñanza de la literacidad, ya que ellas ayudan a repensar la práctica pedagógica para promover procesos educativos más justos.

Palabras clave:Literacidad académica, universidad, cultura científica, justicia social, acceso a la educación.

Abstract: Academic literacy develops within social systems and contexts of which it is part. Consequently, it is intertwined with the circulation of power and the potential for social transformation. This study aims to understand the practices of academic literacy both within and outside the university setting among first-generation students accessing higher education in Mexico, Colombia, and Costa Rica. Through an ethnographic approach, the author documented the literacy practices of nine first-generation students in public universities. This article presents representative cases of academic literacy practices that limit access to social justice, as well as out-of-class practices through which students resistand demonstrate their transformative capacity. The findingsindicate that certain pedagogical practices at the universitylevel serve as barriers to achieving social justice throughacademic literacy. This study is significant as it highlights theimportance of understanding and integrating the practices,interests, and experiences of students in literacy education,thereby prompting a re-evaluation of pedagogical practices tofoster more equitable educational processes.

Keywords: Academic literacy, colleges, scientific culture, social justice, access to education.

Introducción

En la educación superior, los profesores esperan que los estudiantes lean y escriban de formas específicas, dependiendo de la profesión o el programa académico (Murillo, 2010; Navarro, 2023). Sin embargo, leer y escribir en la universidad implica la apropiación de prácticas sociales, culturales y discursivas propias de la educación superior, las cuales se agrupan bajo el nombre de literacidades académicas, que pocos estudiantes experimentan en la escuela (Carlino, 2013). “Estas prácticas son a la vez lingüísticas, cognitivas y retóricas, e incluyen de manera inseparable los actos de leer, escribir, hablar y pensar de acuerdo con los marcos y convenciones de las comunidades y disciplinas académicas” (Hernández-Zamora, 2021, p. 26). Además, se habla de prácticas, porque no se refieren solo habilidades cognitivas, sino que implican un trasfondo social.

Desde una perspectiva crítica sociocultural de la literacidad académica, estas no son actividades aisladas, sino que son parte de sistemas sociales y contextos sociopolíticos que permiten el acceso a estructuras de poder más amplias (Hamilton, 2010; Lewis et al., 2007). Los estudiantes que tienen mayor acceso a estos ejercicios letrados también se favorecen del acceso a las culturas sociales y disciplinares de su área y contexto (Estienne, 2012). Si se hiciera de forma culturalmente sostenible (Paris, 2012), los estudiantes se apropiarían de los mismos sin demeritar otras prácticas culturales letradas u orales propias de sus culturas originarias que constituyan una riqueza cultural comunitaria (Trigos-Carrillo, 2019b).

En Latinoamérica, pese a que algunas universidades ofrecen cursos de competencia comunicativa, cursos de escritura intensiva, tutorías de escritura, recursos para docentes y centros de escritura (ILEES, 2014), sin embargo, esto no es común en todas las instituciones de educación superior y el acceso a estos apoyos aún es inequitativo. Además, dichos recursos son más necesarios en unos contextos que en otros, ya que la mayoría de los estudiantes de pregrado desconocen el propósito y la estructura de la escritura académica (Soliday, 2011). Por ejemplo, aquellos cuyos padres obtuvieron un título profesional tienen mayor acceso a la literacidad académica y disciplinaria que aquellos que son primera generación en su familia en asistir a la universidad (Nicholes & Reimer, 2020), quienes deben por ello sobrepasar varias barreras para el ingreso a la educación superior (Ives & Castillo-Montoya, 2020). Una vez ingresan a la universidad, garantizar el acceso a la literacidad académica es fundamental para avanzar en sus estudios, tener acceso a la cultura académica y garantizar su finalización.

En Latinoamérica hay un número creciente de estudios sobre este tema en diferentes ámbitos (Calle-Arango & Ávila-Reyes, 2020; Gutiérrez & Flórez, 2011; Sito & Moreno, 2021). No obstante, la mayoría de ellos se centran en el contexto del aula y muy pocos han documentado desde una perspectiva etnográfica las prácticas de literacidad de los estudiantes universitarios dentro y fuera de la clase (Vargas-Franco, 2020). Por ello, este estudio se encarga de documentar dichas prácticas de literacidad, dentro y fuera del aula, de estudiantes de primera generación en asistir a la universidad pública en tres contextos sociales diferentes: México, Colombia y Costa Rica.

Fundamentos teóricos

Este estudio está fundamentado en el modelo ideológico de la literacidad (Street, 1984), que implica entender esta como una práctica social inmersa en contextos socioculturales y políticos. Desde dicha perspectiva, se usan las nociones de eventos de literacidad y prácticas de literacidad para analizar la naturaleza social y política de las literacidades académicas y su conexión con otras prácticas por fuera del contexto académico.

La literacidad como una práctica social

Los nuevos estudios de literacidad (NLS, por su sigla en inglés) son un movimiento que emergió en la década de 1980 por parte de investigadores que se oponían a la perspectiva de la literacidad como un fenómeno exclusivamente psicológico. Los NLS plantean que la misma es también un fenómeno sociocultural, sin negar su dimensión cognitiva, que debe ser comprendida y estudiada en todos los contextos en los que se presenta: social, cultural, histórico, e institucional (Gee, 2007). Una de las críticas de los NLS a la pedagogía tradicional de la lectura y la escritura es que se han regido por las formas oficiales o institucionales del lenguaje nacional (The New London Group, 1996). En cambio, los NLS se enfocan en una descripción holística de la naturaleza social de las prácticas de literacidad y de los valores y creencias culturales asociados a ellas. En Latinoamérica, estos estudios se han denominado como nuevos estudios de escritura académica (Vargas-Franco, 2020) y como estudios en multiliteracidades, los cuales han tenido avances en distintos ámbitos dentro del área (Trigos-Carrillo & Rogers, 2017).

El modelo ideológico de la literacidad (Street, 1984) hace énfasis en la concepción de esta como una práctica social y en los enfoques etnográficos de la misma dentro y fuera de la escuela, oponiéndose por tanto al modelo autónomo, que concibe la literacidad como una habilidad cognitiva con efectos similares sin importar el contexto (Kalman & Street, 2013). En ese sentido, la literacidad se concibe no solamente como un producto, sino como una práctica ligada inextricablemente a estructuras culturales y de poder que se dan en la sociedad (Street, 1997), siendo un aspecto de las estructuras de poder que está fundamentado en visiones particulares de mundo.

Dos nociones que sirven como base para esta perspectiva son los eventos de literacidad y las prácticas de literacidad. Según Heath (1982), los primeros se relacionan con cualquier ocasión en la que una pieza escrita o letrada forma parte integral de las interacciones entre participantes y de sus procesos interpretativos; en este estudio, son entendidos como interacciones con la lectura o la escritura en contextos sociales específicos. Por su parte, las prácticas de literacidad integran los modelos sociales que se constituyen a partir de eventos y que les dan un significado en un contexto cultural determinado (Street, 2005). De acuerdo con Perry (2012), mientras que los eventos de literacidad son observables, es decir que podemos ver a las personas haciendo cosas con textos, las prácticas, por el contrario, deben ser inferidas, porque se conectan con aquello que no se puede observar, como las creencias, los valores, las actitudes y las estructuras de poder.

Así pues, para identificar y analizar las prácticas de literacidad de una comunidad, es necesario primero observar los eventos relativos a través de métodos etnográficos de investigación (Rogers & Street, 2011). Los principios que guían este análisis etnográfico son: (1) los significados locales, o lo que la gente local quiere decir con sus enunciados; (2) la reflexividad, o el reconocimiento de que el investigador/observador trae consigo comprensiones propias que influyen en su compresión de las literacidades locales y que deben ser puestas en consideración; y (3) las prácticas, o la forma en que los eventos locales particulares pueden ser entendidos como parte de prácticas más amplias que tienen significado en una comunidad (Grenfell et al., 2012).

Algunas críticas a esta perspectiva es que se focaliza casi exclusivamente en el contexto (Brandt & Clinton, 2002), haciendo que se pierda el panorama general que otras perspectivas comparativas ofrecen (Collins & Blot, 2003). En este estudio, se abordan estas críticas al añadir una perspectiva comparativa de las prácticas de literacidad en tres contextos distintos e incluir implicaciones pedagógicas.

Literacidades académicas en educación superior

Lea y Street (2006) proponen tres modelos, que no son excluyentes, en el análisis de la literacidad en educación superior (Trigos-Carrillo, 2019a). Primero está el modelo de habilidades de estudio, basado en el modelo autónomo, el cual considera la literacidad como un conjunto de habilidades cognitivas estables, discretas, internamente uniformes y neutrales (Horner, 2013). En educación superior, este modelo se conecta con la perspectiva tradicional que privilegia la producción de textos canónicos y normativos, con un énfasis marcado en aspectos formales del lenguaje como la sintaxis y la gramática.

El segundo modelo es el de la socialización académica, que reconoce que las disciplinas y las áreas académicas utilizan diferentes géneros discursivos para construir conocimiento de formas específicas (Lea & Street, 2006), por lo cual incluye las perspectivas de géneros textuales (Cope & Kalantzis, 1993), la escritura a través de las disciplinas (Hillard & Harris, 2003) y la escritura a través del currículo (Bazerman, 2005). Este modelo asume que los estudiantes universitarios deben ser socializados según las formas específicas de escribir en las disciplinas (Trigos-Carrillo, 2019a).

El tercer modelo es el modelo de las literacidades académicas, que reconoce la dimensión ideológica de la literacidad en educación superior, sin desconocer otras dimensiones discursivas (Lea & Street, 2006). Por ello, reta las perspectivas de déficit de los estudiantes (Sito & Moreno, 2021; TrigosCarrillo, 2019a) y asume que la lectura y la escritura en contextos académicos no son solo actividades individuales o disciplinares, sino que también están relacionadas con la construcción de significados, la identidad, el poder y la autoridad. Las prácticas de literacidad en contextos académicos están así situadas en contextos sociopolíticos y culturales dinámicos y complejos que también aparecen mediados por relaciones de poder. De este modo, el presente estudio se centra en reconocer cómo diferentes contextos sociales juegan un rol importante en la construcción de relaciones y prácticas que facilitan o niegan el acceso a la cultura académica universitaria.

Perspectiva crítica de las literacidades en la educación superior

Una perspectiva crítica de las literacidades en educación superior implica un énfasis en la conciencia crítica freireana, o la habilidad de leer el mundo a partir de las palabras, así como un compromiso con la transformación social, la preminencia de voces que han permanecido en la periferia, la comprensión de constructos sociales como el poder, la inequidad y la injusticia social y su relación con las prácticas letradas (Lewis et al., 2007; Navarro, 2023; Sito & Moreno, 2021; Trigos-Carrillo, 2019a).

De acuerdo con Monte-Mór (2008), las literacidades críticas asumen que ninguna pedagogía es neutral, que ningún proceso de enseñanza-aprendizaje es libre de valoración y que los currículos no pueden evadir las relaciones ideológicas y de poder. Por esta razón, los investigadores de las literacidades críticas se preocupan por fenómenos sociales como la disparidad económica, la marginalización cultural y lingüística, los efectos sociales de los cambios tecnológicos, y su relación con la educación para la literacidad (Albright & Luke, 2008). A nivel regional, Latinoamérica no ha sido ajena a esta preocupación por el compromiso social de las prácticas de literacidad y su potencial transformador (Navarro, 2023; Sito & Moreno, 2021).

En este marco, se formula la pregunta de investigación: ¿Qué prácticas de literacidad y qué prácticas pedagógicas contribuyen o dificultan el acceso a las literacidades académicas universitarias en tres universidades públicas en México, Colombia y Costa Rica?

Metodología

Reflexividad

Como investigadora y educadora crítica, he observado cómo las prácticas pedagógicas aunadas a otras inequidades estructurales tienen consecuencias que profundizan los problemas sociales. Cuando empecé este estudio tenía varios años de experiencia docente de literacidad académica en universidades y tenía una comprensión de lo que ocurre en el salón de clase, pero desconocía las realidades sociales y las prácticas de los estudiantes por fuera del aula. Para acercarme a estas realidades, tuve que mantener mis sesgos al margen. Al principio, los estudiantes también limitaban sus interacciones a mi identidad docente, pero una vez empezamos a ser parte del mismo grupo y a acompañarnos en un rol que no se relacionaba con esa identidad, ellos empezaron a integrarme a sus prácticas cotidianas, me invitaron a sus casas y a sus comunidades, y pude conocer una dimensión vital de los estudiantes que desconocía. Ese acercamiento implicó humildad cultural, reconocimiento de mi privilegio como mujer con estudios avanzados y de una clase social distinta, pero también el reconocimiento de mi historia personal. Con estos participantes construí relaciones que mantengo hasta el día de hoy, porque la experiencia éticamente me cuestionó en torno a cómo las relaciones humanas priman sobre las académicas y sobre los intereses investigativos.

Diseño de investigación

Este estudio es una parte de una etnografía transnacional amplia en México, Colombia y Costa Rica, con métodos etnográficos de recolección y análisis de datos (Bernard, 2011). Los estudios sobre literacidad académica se benefician particularmente del trabajo etnográfico porque sobrepasan los abordajes prescriptivos y las descripciones de programas o medidas cuantitativas de habilidades particulares (Heath & Street, 2008). Una perspectiva etnográfica de recolección y análisis de datos busca provocar perspectivas teóricas más que extrapolaciones empíricas sobre los eventos y las prácticas de literacidad.

Contexto y participantes

Este estudio fue realizado en México, Colombia y Costa Rica, quienes comparten un porcentaje bajo de matrícula universitaria (entre el 30 % y el 50 % de los estudiantes que terminan el bachillerato se matricula en la universidad), junto con el elemento común del español como idioma dominante. Las instituciones se seleccionaron según el criterio de que fueran universidades públicas localizadas en una ciudad principal. Las seleccionadas fueron la Universidad Veracruzana (UV) en Xalapa, México, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Bogotá, Colombia, y la Universidad de Costa Rica (UCR) en San José, Costa Rica.

Se contó con un total de nueve participantes principales, estudiantes de primera generación en sus familias en cursar estudios universitarios, más cerca de cincuenta participantes secundarios, quienes tenían conocimiento sobre las prácticas de literacidad en la universidad o en la comunidad.

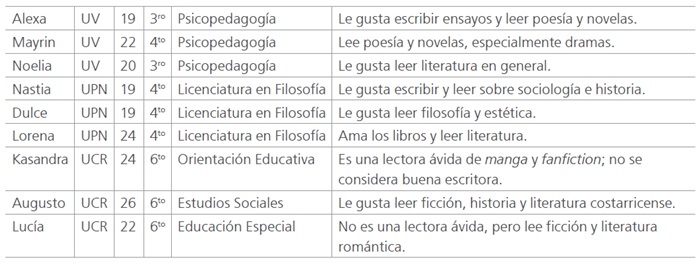

En cada institución, se hizo una reunión informativa sobre el estudio y se seleccionaron al azar, entre los estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión y mostraron interés en el estudio, tres participantes matriculados en un programa de pregrado en el área de educación entre tercer y sexto semestre. Los participantes fueron ocho mujeres y un hombre, lo cual puede deberse a que en los programas de educación existe una mayoría de estudiantes mujeres, pero también pudo ser solo azar; lo cierto es que no hubo una intencionalidad de selección de género en el diseño del estudio. La tabla 1 incluye información sobre los participantes principales; todos los nombres son pseudónimos y se garantizó la confidencialidad y de la información personal de los participantes. Las tres universidades autorización el uso del nombre institucional.

Además, recolecté datos de cerca de cincuenta participantes secundarios, incluyendo directores de departamento, profesores, familiares y amigos de los participantes principales, quienes ofrecieron información relevante sobre las prácticas de literacidad en la universidad y en la comunidad.

Este estudio contó con aprobación del comité de ética institucional de una universidad en Estados Unidos con número de proyecto 1213376. Cada participante principal firmó el debido consentimiento informado y, en las comunidades, se hizo un proceso de consentimiento oral según lo aprobado por el comité. Las universidades participantes también firmaron una carta de autorización para la realización del estudio.

Recolección de datos

Utilizando métodos etnográficos de recolección de datos, observé a los participantes en los contextos sociales en donde ellos leen y escriben en su vida cotidiana, como en la cafetería, los pasillos de la universidad, en su casa o pensión, etc. En total fueron 85 días de observación participante durante todo el día, durante lo cual recolecté notas de campo, memos, artefactos de prácticas letradas, fotos, un diario del investigador, e hice entrevistas informales en los contextos de observación etnográfica. En cada ciudad, realicé observaciones participantes durante un mes con los estudiantes, por lo menos cinco días a la semana durante todo el día en contextos fuera del aula de clase donde ocurrían prácticas sociales letradas con propósitos académicos o personales/comunitarios (Heath & Street, 2008), tales como leer en la biblioteca, escribir un trabajo en la cafetería, o corregir un escrito de un amigo en una sala de estudio. En este proceso, observé eventos de literacidad en diferentes contextos e indagué sobre las prácticas de literacidad asociadas a estos eventos y su significado para los participantes.

Además, realicé 27 entrevistas semiestructuradas a profundidad (de una hora y media) a razón de tres para cada uno de los participantes principales: una al inicio del estudio, otra en la mitad y otra al final. Todas se grabaron en audio y fueron transcritas en español. Estas fuentes para la recolección de datos me permitieron comprender la diversidad de contextos socioculturales en donde la literacidad académica ocurre y me permitieron incrementar la confiabilidad de los datos (Baker, 2022) y la calidad de las descripciones densas (Geertz, 1994). Con los demás participantes, realicé entrevistas informales, las cuales me permitieron establecer relaciones de confianza con los participantes, con el objetivo de entender los eventos de literacidad en contextos específicos e indagar sobre el significado y la frecuencia de prácticas de literacidad. Estas entrevistas se realizaron informalmente durante la observación participante e incluyeron otras personas, como profesores, familiares, amigos, directores de programa y compañeros de clase.

También recolecté fotografías del contexto de los participantes y de sus prácticas sociales durante la observación participante, y artefactos escritos y visuales, tales como documentos escritos, trabajos con retroalimentación, textos significativos para los estudiantes, y otros objetos culturales en los cuales la literacidad se manifestó como una práctica social significativa.

Finalmente, llevé un diario de mis conversaciones, interacciones, reflexiones y experiencias durante el trabajo de campo (Borg, 2001). La escritura reflexiva me permitió explorar ciertas preocupaciones sobre el marco teórico, examinar ansiedades, tomar distancia y asumir una perspectiva reflexiva de situaciones difíciles.

Para este estudio, tuve en cuenta todos los datos recolectados en la etnografía en la cual se inserta, pero puse mayor atención a las entrevistas semiestructuradas, las observaciones participantes y los artefactos.

Análisis de datos

Para abordar la pregunta de investigación del presente estudio utilicé la perspectiva del método de comparación constante constructivista (Charmaz, 2014). El proceso de análisis de los datos de la etnografía duró un año e incluyó las siguientes etapas: preparación para el trabajo de campo, trabajo de campo y análisis final.

Primero viajé a México, en donde comencé un proceso recursivo de análisis reflexivo, al comparar mis intuiciones con los datos recolectados con los participantes y comparar estos a la luz de la teoría y los conceptos de la literatura (Heath & Street, 2008). Inicialmente, me enfoqué en similitudes que aparecen a través de diferentes eventos y bajo circunstancias diversas, con el fin de diferenciar prácticas de literacidad de eventos aislados. Después del trabajo de campo en México, duré cuatro meses organizando los datos, escribiendo memos analíticos, escuchando las entrevistas y luego haciendo las transcripciones. Este procedimiento fue reiterado en las siguientes salidas de campo a Colombia, cinco meses después, y Costa Rica, cuatro meses después.

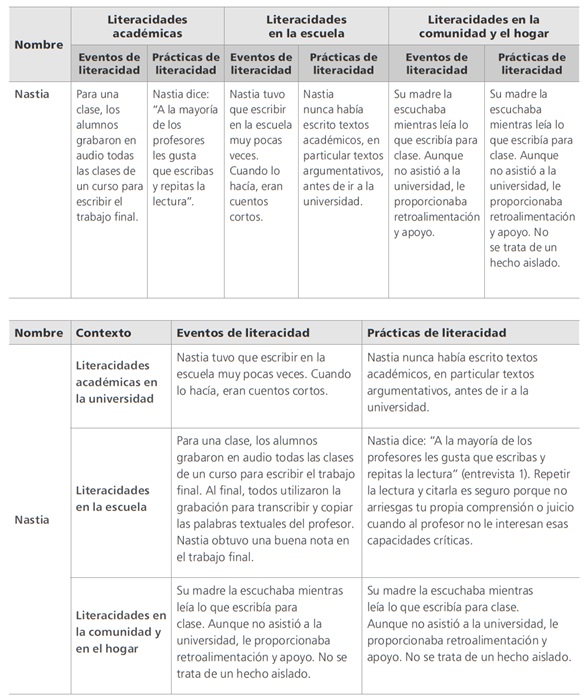

El último momento de análisis consistió en la codificación y la escritura. Después del trabajo de campo, hice el análisis emergente con cada participante en cada país, codificando primero ocurrencias repetidas y la frecuencia dentro del contexto de cada participante; después comparé los participantes en cada universidad y luego hice la comparación entre universidades. Posteriormente vino el análisis de eventos significativos de literalidad y su respectiva interpretación. Una vez obtenida la codificación emergente y después de varias capas de análisis que incluyeron un perfil de cada lugar de investigación y cada participante, elaboré una tabla para sistematizar los eventos de literacidad y las prácticas en contextos académicos en la escuela, la universidad y los entornos locales (tabla 2).

Para este estudio en particular, escogí el apartado del análisis que se centró en la descripción de literacidades académicas y en aquellas prácticas específicas que facilitan o dificultan el acceso a la cultura académica universitaria a través de la codificación focalizada.

Resultados

El proyecto mayor en el que se inserta este estudio investiga desde una perspectiva etnográfica las prácticas de literacidad dentro y fuera del aula de estudiantes de primera generación en su familia en asistir a la universidad. En este artículo, voy a presentar cómo algunas prácticas de literacidad favorecen o limitan el acceso a la cultura académica universitaria y cómo los estudiantes resisten y ejercen su agencia con prácticas de literacidad alternativas.

Desconexión entre la realidad social y la vida académica

Cuando realicé el trabajo de campo en Xalapa, México estaba atravesando por un momento social muy difícil: hacía dos semanas, 43 estudiantes habían desaparecido en un bus que venía de una escuela normalista en Ayotzinapa, Guerrero, un estado a tres horas de Xalapa. En la UV, la Facultad de Educación no era ajena a este evento y en los pasillos había fotos de los 43 desaparecidos. Además, se habían perdido varios días de clase por problemas políticos en la universidad y por la preparación para los Juegos Olímpicos Centroamericanos. Había mucha incertidumbre sobre la continuidad de las clases y sobre lo que había ocurrido con los estudiantes desaparecidos. Las tres participantes estaban en el programa de Psicopedagogía y tomaban entre cinco y ocho cursos cada semestre. Mayrin era una de las representantes estudiantiles, una líder extrovertida y llena de vitalidad; Alexa era una estudiante alegre, pero también de mentalidad crítica y carácter fuerte; y Noelia era una mujer joven, tranquila y de temperamento calmado. Sus clases eran generalmente muy temprano en la mañana o muy tarde, para acomodar los horarios a los estudiantes que trabajaban, así que ellas pasaban casi todo el día en la universidad.

La familia de Mayrin vivía en un pueblo pequeño a dos horas de Xalapa, entonces ella compartía una habitación pequeña con otra compañera en una pensión universitaria de bajo costo. En el piso vivían con otros ocho compañeros, con quienes compartían un baño y una mesa para hacer tareas y trabajos. Alexa vivía en renta con su hermana menor en una casa pequeña localizada a media hora del campus. Su mamá trabajaba como empleada doméstica en la Ciudad de México y las apoyaba económicamente. Finalmente, Noelia vivía sola en una pequeña habitación ubicada encima del garaje de una fábrica metalúrgica. Su familia vivía en Sonora, a veinticinco horas en bus de Xalapa.

Las tres estudiantes debían leer habitualmente para sus clases en la universidad y eran lectoras activas en su tiempo libre. En este caso, analizaré un contraste entre las prácticas de literacidad en el aula de clase y por fuera de esta en el contexto sociopolítico que describí anteriormente.

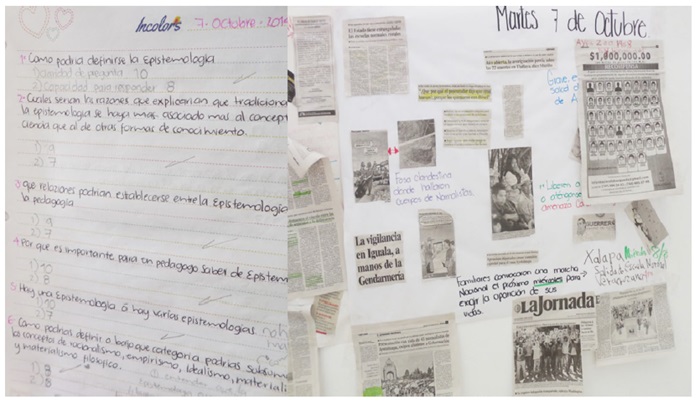

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos en la noche del 26 de septiembre de 2014. El día 7 de octubre, Noelia asistió a la clase Epistemología. Según reportó, mientras hacía la tarea asignada para esas próximas dos semanas, el profesor de la clase, un maestro relativamente joven, les dictó cincuenta preguntas que debían trascribir a mano. El profesor no deseaba entregar en un documento digital las preguntas porque los estudiantes podrían copiarlas y pegar las respuestas de internet. Los estudiantes duraron dos clases completas en la actividad de copiar a mano una por una las cincuenta preguntas que dictaba el profesor. La instrucción era la siguiente: los estudiantes debían pasar en limpio las preguntas y responderlas a mano en hojas blancas; cada respuesta debía tener como máximo doscientos palabras. El trabajo era en grupos y tenían dos semanas para terminarlo.

Las estudiantes se reunían habitualmente en uno de los pasillos de la facultad para hacer sus trabajos sentadas en el piso. Para esta actividad, decidieron que una iba a hacer una hoja con márgenes para que la letra quedara recta, otra iba a dictar de nuevo las preguntas a Noelia, quien se encargaría de pasarlas al papel en blanco. Una vez copiada la pregunta, su compañera buscaba la respuesta por internet en su celular y le empezaba a dictar la respuesta que le parecía más corta y fácil de dictar. Luego de que escribían una o dos líneas, empezaban a contar las palabras y escribían con lápiz a un lado el número. Así escribieron de nuevo las cincuenta preguntas, copiaron de internet las respuestas a cada una y contaron palabras por varios días, gastando en promedio casi una hora por pregunta. Aunque al respecto Noelia dice que “de lo que hay en internet hay que creer la mitad”, para este trabajo, las estudiantes copiaron extractos literales desde la red para terminar la asignación. Unos días en el piso del pasillo mientras vendían dulces, y otros días en algún salón vacío, las estudiantes estuvieron dos semanas copiando las preguntas que dictó el profesor y las respuestas tomadas de internet, y contando el número de palabras por pregunta (figura 1, imagen izquierda). Frente a estas prácticas, Nastia señala: “Yo no vengo acá solamente a escribir todo lo que nos dicen de cada autor para ir a repetirlo en un colegio [porque están estudiando para ser maestras], ¿no?” (entrevista 1).

Mientras tanto, la preocupación por los desaparecidos de Ayotzinapa seguía latente, así que los estudiantes de la facultad se organizaron para hacer una cartelera en una de las paredes del edificio, en donde recolectaban artículos de periódico sobre la noticia. Como se ve en la figura 1 (lado derecho), en la cartelera se resaltaban los hechos relevantes de la noticia, se hacían anotaciones sobre ideas importantes y se cuestionaba la información que era incongruente o que generaba dudas. También se organizaron recolectas de dinero y ropa para enviar a los familiares de los desaparecidos, que habían hecho brigadas de búsqueda y crearon un tríptico con las fotos de cada uno de los estudiantes desaparecidos en un fondo negro y arriba con un mensaje en letras rojas que decía “Ni uno más” (figura 2). Al respecto, Alexa expresó: “Desaparecer a 43 estudiantes cuando todos hemos sido estudiantes, los que están como funcionarios públicos son estudiantes, o fueron estudiantes, entonces es horrible lo que está pasando” (entrevista 2).

El evento de literacidad de la clase de Epistemología muestra un resultado común que encontré en las universidades de los tres países, y es la desconexión entre la realidad social de los estudiantes y las actividades de literacidad en el aula; también muestra que, a pesar de esto, los estudiantes buscan formas alternativas de ejercer su pensamiento crítico y generan prácticas de literacidad alternativas que les permiten reflexionar sobre su entorno y actuar en sus contextos sociales. El contraste de estas dos prácticas ilustra las oportunidades que se pierden en clase cuando los maestros desconectamos los contenidos curriculares del contexto social de nuestros estudiantes.

Cada minuto y cada página cuenta

En Colombia, las tres participantes (Nastia, Lorena y Dulce) estudiaban Licenciatura en Filosofía en la UPN, eran amigas y se autodenominaban el grupo de las ñoñas, que en Colombia se refiere a personas muy estudiosas e inteligentes. La UPN está ubicada en el centro financiero de la ciudad, y las tres vivían al sur, así que debían emplear entre una y dos horas, y varios buses, para asistir a la universidad.

Nastia, una mujer muy curiosa, original y alegre, era hija única y vivía con su papá, su mamá y una prima en uno de los barrios más lejanos y peligrosos del sur de Bogotá; su mamá trabajaba como operaria de máquina de coser en una fábrica de boinas y su papá se dedicaba a vender dulces en la calle. Dulce vivía con su padrastro, quien tenía una pequeña compañía de encuadernación, su mamá, que trabajaba con él, y su hermana de 12 años. Dulce era una mujer tranquila y disciplinada, y cuidaba de su hermana mientras sus papás trabajaban. Finalmente, Lorena era una joven seria y pensativa, que vivía con su mamá y su hermano menor. Su mamá trabajaba como vendedora de dulces en la calle, pero estaba molesta con Lorena por estudiar en vez de trabajar, así que casi no le hablaba. Lorena era parte del equipo de voleibol, por lo cual tenía una beca; sin embargo, sin el apoyo económico de su familia, debía trabajar los dos meses de vacaciones como vendedora en una librería en donde ganaba el salario mínimo. Con esos dos meses de salario debía pagar su transporte, alimentación y gastos por los siguientes cuatro meses del semestre universitario. En la universidad, ella recibía almuerzo diario, pero cuando había disturbios (algo frecuente en la universidad) y caían gases lacrimógenos dentro del restaurante, la comida se dañaba y debían cerrar por algunos días, mientras salía el gas y podían volver a cocinar. Lorena enfrentaba inseguridad alimentaria y a veces debía colarse en el sistema de transporte público. Dos de sus profesores me expresaron que la percibían como una estudiante agresiva y de mal humor, pero pocos conocían su contexto social. Así como las estudiantes en la UPN, en las demás universidades, los estudiantes de primera generación y sus familias deben hacer grandes esfuerzos para asistir a la educación superior, así sea pública.

La mayoría de los participantes eran ávidos lectores. En Bogotá, por ejemplo, las compañeras se organizaban para que una fuera a la biblioteca pública y trajera libros para todas las demás: “Por lo menos, a Nastia le fascina leer solo de política; a Dulce, digamos que Dulce es la que más lee literatura; y a Kelly le gusta leer mucho de la estética; a Juana le gusta meterse con los [filósofos] modernos, es un suicidio” (Lorena, entrevista 1).

A pesar de ser lectoras y pensadoras críticas, a las estudiantes les pa recía muy difícil entender algunas lecturas y escribir en la universidad. De acuerdo con Dulce: “Sí, nos regañan bastante porque no sabemos escribir y nos cuesta mucho”. Lorena lo describía como “dos mundos que a veces ni se encuentran”. Dado que en la UPN no había un centro de escritura que apoyara estos procesos de literacidad académica, la instrucción directa y la retroalimentación de los docentes era fundamental para aprender estas prácticas de literacidad. Algunos profesores se tomaban el tiempo de ofrecer retroalimentación detallada, que las estudiantes valoraban positivamente, mientras que otros no. Según Dulce, “otros solo colocan una mala nota y ‘le faltan puntos, comas’, pero no dicen dónde; hay otros que sí se toman el tiempo de a uno rayarle el trabajo totalmente y eso me ha servido bastante en las cuestiones de lectura y escritura”. Kasandra, de la UCR, recibía comentarios como: “Usted no le pone, usted es vagabunda, usted no se esfuerza”, que poco hacían para ayudarle a mejorar sus prácticas de literacidad académica. Algunos docentes incluso no leen los trabajos de sus estudiantes.

Al respecto, Nastia opina:

Pues, en realidad, el de política me gusta harto porque él sí lo coge a uno, “¿Qué pasa, por qué escribe esto en este párrafo?”. A mí me encanta que me critiquen el texto, me encanta; me parece que eso es lo mejor que pueden hacer con una persona, porque le van a decir a uno: “Vea, usted tiene esta tesis, pero dese cuenta de que esto puede ser…”. Eso me parece importante, porque pues que le digan a uno si está bien redactado, bueno, puede que esté bien redactado, pero, ¿y el contenido qué? Lo que yo pongo, lo que yo estoy pensando, ¿qué?, ¿dónde queda eso? Y entonces a mí sí me gusta que me critiquen harto.

Cuando un profesor avisaba a último momento que no había clase, había mucha molestia entre los estudiantes. Cada minuto cuenta cuando las familias y los estudiantes hacen tantos esfuerzos para educarse. Entonces, “por ejemplo el viernes, el profesor se enfermó, nos envió el correo y todos habíamos leído. Entonces dice un compañero: ‘No, pues hagamos la clase, pues conversemos sobre el tema’. Y pues efectivamente nos vamos a tomar tinto o a tomar cerveza allí [nombre de la cafetería] y nos ponemos a hablar de esos temas”. En Costa Rica, los estudiantes también se apoyan en los demás compañeros para mejorar: “Mis compañeros me ayudan cuando escribo un texto, me hacen recomendaciones, me dicen: “estás repitiendo mucho tal palabra, o esta palabra suena mal, o tiene muchas ‘había’ […]” (Kasandra).

Cuando el acceso a la educación superior significa tanto para una persona, cada minuto y cada página cuenta. En los tres países, los estudiantes reportaron no conocer las prácticas de literacidad académicas universitarias y estar lejos de las expectativas de sus profesores. Entre ellos construyen comunidad para recibir apoyo con sus escritos y lecturas, pero el rol del docente a la hora de modelar esas prácticas y hacer el proceso de andamiaje para el aprendizaje es esencial. Cierro con esta cita de Lucía en Costa Rica: “Yo en lo personal siento que el recurso más grande que nos da la U son los profesores que les interesa que mejoremos en la parte de redacción y lectura.” Es importante anotar que ninguna de las tres universidades contaba para la fecha con un centro de escritura o un apoyo formal en esta área.

El riesgo de las prácticas policivas

La UCR era la universidad que ofrecía mayores apoyos tanto económicos como académicos a sus estudiantes. Los tres participantes tenían becas que incluían un rubro para alimentación y transporte. En este caso, los tres estudiantes no se conocían entre sí. Lucía vivía con su mamá, su papá y un hermano menor; Kasandra vivía con su papá, un carpintero, su mamá, que trabajaba en casa, y su hermana menor, quien también estaba estudiando en la universidad; Augusto, el mayor de los participantes, vivía con su mamá, su padrastro, una hermana de 4 años, y una hermana mayor con su esposo e hija de 2 años.

En la UCR existía una política muy estricta de plagio y manejo de citas y referencias. Para la institución tenía sentido este grado de exigencia, pero los estudiantes la interpretaban de otra manera. Por ejemplo, Augusto decía: “Usted lo puede hablar con el profesor en clase, y usted lo puede pensar y se puede pensar así, pero no lo puede escribir”. Esto ocurría por temor al plagio; entonces, para ellos era mejor o copiar y pegar de internet alguna cita o hacer una composición de citas en las que no tuvieran que arriesgar su pensamiento. La creencia entre los estudiantes era que, si alguien había pensado algo similar y lo había publicado, entonces los profesores iban a pensar que era plagio, así su idea fuera original. En Colombia, con algunos profesores, los estudiantes grababan en audio la clase. Al respecto decía Nastia:

“Pero entonces, todo lo que él [el profesor] decía uno tenía que escribirlo en el texto”. Así, se turnaban quién grababa la clase y se rotaban la grabación para repetir las palabras del profesor en los escritos.

En las tres universidades, la cultura de dialogar con los autores para enriquecer el pensamiento no era clara para los estudiantes, quienes no entendían bien si debían citar o no y preferían no expresar sus ideas por miedo a ser sancionados por plagio. Por fuera de las clases, sin embargo, los estudiantes tenían prácticas de literacidad significativas. Por ejemplo, Dulce enseñaba filosofía a niños en la biblioteca de su barrio, Mayrin les leía libros a sus hermanos menores, Lorena escribía cartas, Nastia leía con su padre sobre diferentes temas de actualidad, a Kasandra le gustaba el manga y el fanfiction, y Augusto leía sobre historia. Entre los estudiantes y sus compañeros construían prácticas comunitarias para apoyar el acceso a la cultura académica universitaria, como la recomendación de lecturas, la retroalimentación de los textos escritos y el diálogo sobre los temas de las asignaturas.

Este contraste muestra la importancia de enseñar a los estudiantes universitarios sobre la cultura de diálogo y negociación de significado con otras fuentes de conocimiento en el contexto universitario. Hacerlo de una forma escalonada va a permitir que los estudiantes comprendan el propósito de las citas y el reconocimiento de la autoría sin temor a expresar sus propias ideas.

Conclusiones y discusión

Dado que las prácticas de literacidad se conectan con el acceso a las culturas académicas, las aproximaciones pedagógicas pueden facilitar o dificultar este acceso y, así, promover la justicia social. Este estudió analizó desde una perspectiva etnográfica las prácticas de literacidad de estudiantes primera generación en asistir a la universidad dentro y fuera del aula, en los contextos en los que se daban estas prácticas de forma natural. En este artículo, presento aquellas que limitan el acceso a la justicia social y otras prácticas por fuera del aula a través de las cuales los estudiantes resisten y demuestran su capacidad de agencia.

Un primer resultado se refiere a la desconexión entre la realidad social de los estudiantes y las prácticas de literacidad en el aula. En un contexto en donde se busca que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, los eventos significativos de su vida social son fuente de motivación para la socialización con otras prácticas académicas como la argumentación y el diálogo con los autores. Los profesores no podemos asumir que los estudiantes no están interesados en sus realidades sociales o políticas y que lo que ocurre por fuera del aula no tiene relación con la construcción de conocimiento. Por lo tanto, una implicación pedagógica que se desprende de este resultado apunta a la importancia de que los maestros conozcamos los intereses y experiencias de los estudiantes y vinculemos la construcción de conocimiento a esos intereses y saberes.

Segundo, en contextos en los que los estudiantes y sus familias hacen tantos esfuerzos para acceder a la educación universitaria, cada minuto y cada página cuenta. Es una responsabilidad crítica del educador leer el trabajo de los estudiantes y ofrecer una retroalimentación que le permita al estudiante mejorar y comprender las dinámicas de las prácticas letradas universitarias. Conocer mejor el contexto de los estudiantes permite evitar juzgarlos a priori y crear los ambientes de aprendizaje que faciliten su socialización con la cultura universitaria, sin dejar de un lado o menospreciar las prácticas letradas y orales de sus comunidades locales. De esto se desprende a nivel pedagógico la importancia de los centros de escritura y los tutores de escritura que apoyen estos procesos. En los casos en los que las instituciones no cuentan con estos recursos, los docentes de todas las asignaturas deben hacer un trabajo coordinado, en particular en los primeros semestres, para socializar a los estudiantes en estas prácticas y realizar la transición hacia los discursos y géneros académicos universitarios.

Finalmente, es importante que, más allá de leer y escribir “bien”, los estudiantes comprendan la cultura académica y sus propósitos y que sean actores críticos dentro de ella. Las medidas policivas generalmente no favorecen los procesos de aprendizaje y socialización del conocimiento, por eso es importante combatir las perspectivas de déficit hacia los estudiantes y ofrecer espacios de diálogo de saberes y corresponsabilidad con ellos. Los estudiantes necesitan instrucción directa sobre cómo dialogar con el conocimiento de otros autores y cómo presentar su punto de vista de forma estructurada. El acercamiento respetuoso hacia ellos permite generar un ambiente de confianza y aprendizaje en el cual puedan resolver dudas que, para nosotros los maestros, podrían parecer muy básicas.

Este estudio se alinea con otros que plantean la importancia de tener más investigaciones de corte cualitativo y etnográfico alrededor de las prácticas de literacidad (Sito & Moreno, 2021; Vargas-Franco, 2020), porque permite ver desde la perspectiva de los estudiantes cómo se socializa la cultura académica y cómo los estudiantes la integran a sus otras prácticas sociales de literacidad. Además, este estudio se alinea con estudios sobre los estudiantes que son primera generación en la universidad, porque confirma que los discursos de sus comunidades y lo que aprendieron en la escuela difiere mucho de las prácticas de literacidad que se esperan en la universidad.

Una limitación de este estudio es el número de participantes en los que me pude enfocar de manera profunda, porque no tenía un equipo más amplio de investigación. En futuras investigaciones, se podrían abordar las prácticas de literacidad de un grupo más amplio y diverso de estudiantes. También es importante estudiar y analizar estas prácticas en relación con los productos multimedia y la inteligencia artificial. Dado que la perspectiva etnográfica ayuda a entender las complejidades de las prácticas sociales en los contextos en los que ocurren, por eso recomiendo seguir con esta metodología.

Las implicaciones pedagógicas de estudio son varias. En primer lugar, el contexto y las realidades sociohistóricas de los estudiantes ofrecen oportunidades para aprender a leer la palabra y aprender a leer el mundo de forma crítica. Por lo tanto, es importante que las clases que tienen un componente de escritura significativo tengan en cuenta los conocimientos e intereses que los estudiantes traen al aula. Esto hace que el aprendizaje sea significativo y que la literacidad tenga un sentido para promover el diálogo de saberes y la comprensión de la realidad social, además de que fomenta la formación de ciudadanos críticos y activos.

En segundo lugar, el rol del profesor es fundamental en la socialización y la visión crítica de las prácticas de literacidad académica, tanto en el diseño de asignaciones como en la instrucción directa y en la evaluación. Los estudiantes de primera generación en educación superior, así como otros grupos que han sido minorizados, encuentran retadora la comprensión del lenguaje y las formas de hablar, leer y escribir en la universidad. Dado que el docente es el primer contacto del estudiante con la vida académica, es muy importante que haga explícitas las prácticas y expectativas de literacidad en su asignatura. Los estudiantes encuentran muy valioso cuando los maestros se toman el tiempo de ofrecer retroalimentación cualitativa sobre los trabajos escritos y exigen a los estudiantes de forma progresiva y crítica. Además, recursos como los centros de escritura, las asignaturas de escritura y escritura intensiva, los monitores de escritura y la formación docente en literacidad académica son esenciales para promover el acceso a la cultura académica universitaria. Asimismo, es fundamental promover la formación profesional que actualice en estas perspectivas de la literacidad académica y su puesta en marcha en el aula de clase (Giraldo Gaviria & Caro Lopera, 2022).

Finalmente, este estudio espera ser una contribución a las perspectivas críticas de la literacidad académica en Latinoamérica (Sito & Moreno, 2021). La literacidad crítica reconoce la capacidad de diálogo entre y con los estudiantes, el reconocimiento del contexto, y la posibilidad de transformación social a partir de las prácticas letradas. La justicia social parte de la idea de que la educación debe fomentar la equidad para todos los estudiantes, sin importar su bagaje o condición social (Navarro, 2023). En este sentido, la literacidad académica abre las puertas a los estudiantes para dialogar en otros contextos y con otros actores sin tener que dejar de lado sus raíces, intereses y cultura.

Agradecimientos

Agradecimiento a la Universidad Veracruzana, México, a la Universidad de Costa Rica, Costa Rica y a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Colombia a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, a los participantes, a mi familia, y al Conference on College Composition & Communication por la financiación de este proyecto.

Referencias

Albright, J. & Luke, A. (2008). Pierre Bourdieu and literacy education. Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780203937501

Baker, E. (2022). Crafting qualitative research questions. A prequel to design. Sage. https://doi.org/10.4135/9781071938935

Bazerman, C. (2005). Reference guide to writing across the curriculum. Parlor Press.

Bernard, H. (2011). Research methods in anthropology. Rowman Altamira.

Borg, S. (2001). The research journal: A tool for promoting and understanding researcher development. Language Teaching Research, 5(2), 156-177. https://doi.org/10.1177/136216880100500204

Brandt, D. & Clinton, K. (2002). Limits of the local: Expanding perspectives on literacy as a social practice. Journal of Literacy Research, 34(3), 337-356. https://doi.org/10.1207/s15548430jlr3403_4

Calle-Arango, L. & Ávila-Reyes, N. (2020). Alfabetización académica chilena: revisión de investigaciones de una década. Literatura y Lingüística, (41), 455-482. http://dx.doi.org/10.29344/0717621x.41.2280

Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory. Sage.

Carlino, P. (2013). Alfabetización académica diez años después. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 18(57), 355-381.

Collins, J. & Blot, R. (2003). Literacy and literacies: texts, power, and identity. Cambridge University Press.

Cope, W. & Kalantzis, M. (1993). The Powers of Literacy: a genre approach to teaching literacy. Falmer Press. https://doi.org/10.4324/9780203149812

Estienne, V. (2012). Leer en la universidad: enseñar y aprender una cultura nueva. Unipluriversidad, 4(3), 9-17. https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.12210

Gee, J. P. (2007). Social linguistics and literacies. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315722511

Geertz, C. (1994). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. En M. Martin and Lee C. McIntyre (Eds.), Readings in the Philosophy of Social Science (pp. 213-231). MIT Press.

Giraldo Gaviria, D. & Caro Lopera, M. (2022). Alfabetización académica: una alternativa para repensar la formación inicial docente en las escuelas normales superiores de Colombia. Zona Próxima, (37), 53-79. https://doi.org/10.14482/zp.37.378.129

Gutiérrez, M. & Flórez, R. (2011). Enseñar a escribir en la universidad: saberes y prácticas de docentes y estudiantes universitarios. magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 4(7), 137-168. https://doi.org/10.11144/Javeriana.m4-7.eeus

Grenfell, M., Bloom, D., Hardyl, C., Pahl, K., Rowsell, J., & Street, B. (2012). Language, ethnography, and education: Bridging New Literacy Studies and Bourdieu. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203836057

Hamilton, M. (2010). Literacy in Social Context. En N. Hughes & I. Schwab (eds.), Teaching Adult Literacy: principles and practice (pp. 7-28). Open University Press.

Heath, S. (1982). What no bedtime story means: Narrative skills at home and school. Language in Society, 11(01), 49-76.

Heath, S., & Street, B. (2008). On Ethnography: Approaches to Language and Literacy Research. Teachers College Press. https://doi.org/10.1017/S0047404500009039

Hernández-Zamora, G. (2021). De la alfabetización y la lectoescritura a la literacidad. Enlaces Xochimilco, 28, 26-34.

Hillard, V., & Harris, J. (2003). Making writing visible at Duke University. Peer Review, 6(1), 15-17.

Horner, B. (2013). Ideologies of Literacy, “Academic Literacies,” and Composition Studies. Literacy in Composition Studies, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.21623/1.1.1.2

ILEES. (2014). The ILEES Project: Towards a Comprehensive Map of Writing in Higher Education in Latin America. Conference on College Composition and Communication and University of California, Santa Barbara.

Ives, J. & Castillo-Montoya, M. (2020). First-Generation College Students as Academic Learners: A Systematic Review. Review of Educational Research, 90(2), 1-40. https://doi.org/10.3102/0034654319899707

Kalman, J., & Street, B. (Eds.). (2013). Literacy and Numeracy in Latin America. Local Perspectives and Beyond. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203807798

Lea, M., & Street, B. (2006). The “academic literacies” model: Theory and applications. Theory into Practice, 45(4), 368-377. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4504_11

Lewis, C., Enciso, P., & Moje, E. (2007). Identity, agency and power: reframing sociocultural research on literacy. Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781003064428

Monte-Mór, W. (2008). Critical literacies, meaning making and new epistemological perspectives. Matices en Lenguas Extranjeras, 2.

Murillo, M. (2012). El estado de la investigación en la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad colombiana. EIDOS, 5, 47-96. https://doi.org/10.29019/eidos.v0i5.95

Navarro, F. (2023). La enseñanza de la escritura académica en tramas de desigualdad social. En N. Goren y J. Maldovan Bonelli, Desigualdades en el siglo XXI. Aportes para la reflexión en clave latinoamericana (pp. 333-359). EDUNPAZ.

Nicholes, J., & Reimer, C. (2020). The impact of taking basic writing on later writing course performance and graduation at a career-focused four-year university. Journal of Basic Writing, 39(1), 36-63. https://doi.org/10.37514/JBW-J.2020.39.1.03

Paris, D. (2012). Culturally sustaining pedagogy: A needed change in stance, terminology, and practice. Educational Researcher, 41(3), 93-97. https://doi.org/10.3102/0013189X12441244

Perry, K. (2012). What is Literacy? A Critical Overview of Sociocultural Perspectives. Journal of Language and Literacy Education, 8(1), 50-71.

Rogers, A., & Street, B. (2011). Using ethnographic approaches for understanding and teaching literacy: perspectives from both developing and western contexts. Viden om Læsning (Knowledge About Reading) special issue, Jorden læser (Literacy Around the World), (10), 38-47.

Sito, L., & Moreno, E. (2021). Prácticas letradas académicas más allá del déficit: una revisión crítica de literatura. Enunciación, 26, 149–169. https://doi.org/10.14483/22486798.16747

Soliday, M. (2011). Everyday genres: Writing assignments across the disciplines. SIU Press.

Street, B. (1984). Literacy in theory and practice (Vol. 9). Cambridge University Press.

Street, B. (1997). The implications of the ‘New Literacy Studies’ for literacy education. English in Education, 31(3), 45-59. https://doi.org/10.1111/j.1754-8845.1997.tb00133.x

Street, B. (2005). Literacies across educational contexts: Mediating learning and teaching. Caslon Pub.

The New London Group. (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. Harvard Educational Review, 66, 60-92. https://doi.org/10.17763/haer.66.1.17370n67v22j160u

Trigos-Carrillo, L., & Rogers, R. (2017). Latin American influences on multiliteracies: From epistemological diversity to cognitive justice. Literacy Research: Theory, Method, and Practice, 66(1), 373-388. https://doi.org/10.1177/2381336917718500

Trigos-Carrillo, L. (2019a). A critical sociocultural perspective on academic literacies in Latin America. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 24(1), 13-26. https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v24n01a10

Trigos-Carrillo, L. (2019b). Community cultural wealth and literacy capital in Latin American communities. English Teaching: Practice & Critique, 19(1), 3-19. https://doi.org/10.1108/ETPC-05-2019-0071. https://doi.org/10.17227/folios.51-8429

Vargas-Franco, A. (2020). De la alfabetización académica a las literacidades académicas: ¿teorías y métodos en disputa? Folios, 51, 63-77.

Yin, R. (2014). Case study research: Design and methods. Sage Publications. https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108

Notas de autor

Lina Marcela Trigos-Carillo es profesora asociada del Departamento de Español, Universidad del Norte, Colombia. Interés en perspectivas críticas de la literacidad, la pedagogía y la formación docente para la construcción de sociedades

más justas, y la sociología del conocimiento en el área de las literacidades. Especialista en métodos cualitativos de investigación en educación.

Información adicional

Para citar este artículo | To cite this article: Trigos-Carrillo, L., (2024). Una mirada crítica de la literacidad académica

universitaria más allá del aula.

magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 17, 1-24. doi: 10.11144/Javeriana.m17.umcl

Descripción del artículo | Article description: Este artículo se enmarca en la investigación A Critical Approach to Academic, Community and Family Literacies of First-Generation College Students in Latin America realizada en tres países latinoamericanos.

Cuenta con aprobación de comité de ética. El proyecto del que hace parte fue financiado por el Conference on College Composition & Communication. La autora es la investigadora principal.