Introdução

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de base etnográfica a partir da experiência de um grupo que pertence ao movimento negro universitário da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG, localizada em Minas Gerais, Brasil: o Centro de Convivência Negra – CCN. O grupo em questão trata-se de um dos coletivos de estudantes negros da universidade, não institucionalizado, e que, pela natureza de suas ações reivindicativas, pode ser entendido como um grupo do movimento negro acadêmico.

A partir do exposto, o objetivo deste artigo é compreender como a noção de pertencimento, analisada pelas lentes dos letramentos acadêmicos (Thesen, 2015; Zavala, 2010) atravessa a vivência universitária desses sujeitos a partir de práticas de leitura e escrita em que eles se engajam, e quais os meios elaborados por eles para efetuar a transformação das práticas de letramento acadêmico na Universidade. Dessa forma, as análises sugerem que o modo como os integrantes do CCN se envolvem nas práticas de letramento acadêmico contribuem para a justiça racial e, consequentemente, para a justiça social na universidade. Para as análises, serão utilizados trechos da entrevista de uma integrante do grupo, bem como o registro de um material impresso elaborado em conjunto por integrantes do grupo para a divulgação do CCN quando de sua criação.

Para o desenvolvimento dessa discussão, este texto foi estruturado da seguinte forma: na primeira seção, serão trazidas as primeiras considerações teóricas explicativas do trabalho, abordando características da chamada nova fase dos movimentos negros (Gomes, 2017) e como essa caracterização compõe o CCN no espaço em que ocupa na Universidade. Em seguida, daremos continuidade ao enfoque teórico da pesquisa a partir dos letramentos acadêmicos (Lea & Street, 2014), no campo dos Novos Estudos do Letramento. Para esse texto, traremos um enfoque na questão do pertencimento e das práticas transformadoras, desenvolvidos nesse âmbito de estudos (Lillis et al. 2015). Em seguida, traremos uma seção acerca da metodologia empregada no trabalho, destacando características do CCN e da participante cujos trechos das entrevistas foram selecionados para análise, bem como algumas

perspectivas da abordagem etnográfica que guiaram a pesquisa. Por fim, seguiremos para as análises dos trechos da entrevista e do material de divulgação do CCN à luz dos pressupostos teóricos dos letramentos acadêmicos e das relações étnico raciais, seguidas de uma discussão e das considerações finais deste trabalho.

Perspectivas teóricas explicativas: o movimento negro brasileiro como agente educador para a justiça racial

Em uma publicação das Nações Unidas (UN) intitulada “Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations”, que busca refletir sobre os papeis da justiça social ao redor do mundo, é apontado que um pilares da justiça social é a remoção de barreiras cotidianas que as pessoas enfrentam em decorrência de sua condição de gênero, idade, raça, etnia, religião, cultura ou incapacidade (UN, 2006). Nessa perspectiva, é possível compreender que os movimentos negros no Brasil, considerando o histórico de desumanização e de perpetuação de desigualdades decorrentes da escravidão no país, sempre buscaram fazer com que essa noção universal de justiça social que, teoricamente, abarca a todos os indivíduos indistintamente, pudesse efetivamente abranger a população negra, de forma que seus direitos básicos como o acesso à saúde, moradia e educação fossem garantidos plenamente. Por essa via, estudos como os de Souza (2009), Sito (2016) e Santos (2021), já têm discutido os modos utilizados pela população negra para mitigar os efeitos ainda persistentes da escravidão no campo da educação, sendo esses trabalhos, especificamente, desenvolvidos no campo dos estudos do letramento e das relações étnico-raciais. Nas referidas investigações, é possível encontrar discussões que abordam a variedade de práticas sociais que ativistas e discentes negros se dedicam com vistas a um questionamento de práticas normativas dos letramentos

1

. Já no campo da educação e da sociologia, Gomes (2017) traz reflexões sobre um histórico do movimento negro e discorre sobre as diversas frentes por ele assumidas, muitas delas relacionadas ao acesso à educação. De acordo com a autora, esse fato é decorrente da ineficiência do Estado brasileiro na promoção da inclusão social desse grupo com o fim do regime escravista, lacuna esta que o movimento negro tem buscado suprir ao longo dos anos, seja no campo da educação ou do mercado de trabalho. Assim, a Frente Negra Brasileira (FNB) nos anos 1930, o Teatro Experimental do Negro (TEN) na década de 1940 ou mesmo o Movimento Negro Unificado (MNU), nos anos 1970, são movimentos que tiveram, cada um a partir de sua especificidade, a educação como pauta para a população negra, gerando influência para os modos de agir dos diversos movimentos negros contemporâneos.

Já a partir dos anos 1990, na chamada “nova fase do Movimento Negro”, Gomes (2017) aponta que teve início uma atuação desse movimento no sentido questionar conceitos universais de igualdade. A partir dessa referida fase, a autora aponta que a luta contra o racismo adquiriu um tom mais acadêmico, como pode ser percebido, por exemplo, nas críticas ao imaginário da democracia racial no Brasil, especialmente quando emergiram os debates sobre as cotas raciais. Houve, também, um foco ainda maior na luta por ações afirmativas, bem como passou-se a oferecer maior relevo sobre a raça como elemento determinante na maior parte dos cenários de desigualdade do país.

A partir desse quadro, é preciso evidenciar a centralidade da política de reserva de vagas nesse processo, como as cotas raciais. Foi a partir dos anos 2000 que começaram as primeiras propostas de reserva de vagas no vestibular, momento em que o debate sobre as cotas para a população negra se tornou mais proeminente nas discussões públicas. Contudo, foi em 2012, após uma década de debates e a validação da legalidade das cotas pela Suprema Corte que foi sancionada a Lei 12.711, conhecida como “Lei de Cotas”, que passou a valer em todas as instituições públicas de educação superior e técnico-tecnológico do país. Essa lei padronizou os critérios para a reserva de vagas por todo o território nacional, estabelecendo que metade das vagas das instituições federais de ensino seriam direcionadas a discentes de escolas públicas, negros e indígenas. Em 2016, a Lei de Cotas foi revisada para incluir pessoas com deficiência, e em 2023 passou por nova alteração, incorporando a população quilombola e estendendo a reserva de vagas para a pós-graduação.

Com base nesse panorama, foi a partir da implementação de políticas de ações afirmativas de recorte racial no Brasil que se tornou possível perceber o fortalecimento de grupos do movimento negro nas universidades, especialmente aqueles compostos majoritariamente por estudantes. Assim, para além do que era possível perceber na atuação de grupos de militância acadêmica antes da Lei de Cotas, sem um recorte racial explícito e com pautas universalistas como “luta contra o capitalismo” ou “educação para todos”, os grupos de estudantes negros que surgem na universidade no pós-cotas questionam a luta universalista e apontam para a importância de políticas focalizadas. Esses grupos salientam que as desigualdades que atingem a população negra de forma específica são decorrentes das diversas manifestações do racismo que afetam a igualdade de direitos para esse grupo em diferentes esferas sociais, não podendo, portanto, tais desigualdades serem sanadas por vias genéricas para justiça social.

Na nova fase do movimento negro, já no século XXI, torna-se possível perceber formas diversificadas de ação por esses grupos, seja no objeto de suas contestações ou nos meios e plataformas utilizadas para torná-las públicas. Nesse sentido, o movimento atua em frentes diversas, como no movimento de mulheres, das religiões afro-brasileiras, de juventudes, entre outros, dentre os quais se inclui o movimento negro surgido no espaço das universidades. É justamente por essa diversidade que Gomes (2017) busca não se ater numa discussão conceitual sobre o que pode ser definido como movimento negro, ou seja,

Importa-nos compreender a potência desse movimento social e destacar as dimensões mais reveladoras de seu caráter emancipatório, reivindicativo e afirmativo, que o caracterizam como um importante ator político e como um educador de pessoas, coletivos e instituições sociais ao longo da história e percorrendo as mais diversas gerações (Gomes, 2017, p, 23)

A partir dessa diversidade de ações, Gomes (2017) ao defender a perspectiva de movimento negro educador, aponta que muitas das ações do movimento negro são tornadas políticas públicas, o que revela seu protagonismo na condição de agente político que educa atores sociais e as instituições, sistematizando saberes emancipatórios produzidos ao longo da história. É a partir desse contexto, de busca por direitos sociais da população negra, que nasce na UFMG o Centro de Convivência Negra (CCN).

Perspectivas teóricas explicativas: práticas transformadoras dos letramentos acadêmicos, identidades e saberes produzidos pela população negra

A partir dos anos 1990, foram trazidas para o Brasil discussões que versavam sobre a noção de letramentos

2

desenvolvidas a partir da obra de 1984 de Brian Street intitulada Literacy in theory and practice e que deu origem ao campo dos chamados Novos Estudos do Letramento (NEL). Em linhas gerais, os NEL buscam desenvolver uma noção de letramentos no plural e entendidos a partir da noção de práticas sociais, ou seja, sobre o que as pessoas em seus respectivos espaços sociais fazem para agir socialmente. Nessa esteira, a noção de letramentos acadêmicos foi desenvolvida no âmbito dos NEL e difundida a partir do trabalho de Mary Lea e Brian Street intitulado “O modelo de ‘letramentos acadêmicos’: teoria e aplicações” (2014). Embora nutrindo das mesmas perspectivas adotadas pelos NEL, essa nova ramificação do campo nasceu a partir de interesses específicos no ensino superior, a partir de um contexto de ampliação nas universidades britânicas. Tal expansão trouxe medidas para a inclusão de estudantes considerados não tradicionais

3

naquele país, como os representantes de grupos linguísticos minoritarizados, a população negra, entre outros. O modelo dos letramentos acadêmicos, portanto, surge com vistas a trazer um olhar para a academia que retira esses estudantes tidos como não tradicionais de uma perspectiva do déficit, o que implica salientar “a variedade e a especificidade das práticas institucionais e a luta dos estudantes para que essas práticas façam sentido” (Lea & Street, 2014, p. 491) e defendendo a diversidade que esses estudantes trazem para a academia. É sobre este aspecto que Lillis e Scott (2008, p. 8) criticam o olhar negativo historicamente atribuído à diversidade no ensino superior britânico:

[ ] embora haja mudanças políticas em direção à expansão e a diversidade seja comemorada nas declarações de missão, a diversidade como dimensão fundamental das práticas de comunicação é frequentemente vista como

problemática. Em relação ao interesse específico deste trabalho, ‘linguagem’ e ‘letramento’ tendem a se tornar visíveis institucionalmente apenas quando interpretados como um problema a ser resolvido por meio de apoio adicional ou corretivo, quando, como afirma Street, diversidade

é vista como ‘um problema e não solução’ (Street, 1999, p. 198; Lillis & Scott, 2008, p. 8, tradução minha

4

).

Lillis e Scott (2008) apontam, ainda, que a escrita tem sido a principal ou até mesmo a o único meio de avaliação dos discentes no ensino superior. Nesse sentido, uma escrita considerada insuficiente segundo convenções pré-estabelecidas e lidas como transparentes para os estudantes, seria o indicativo de falha no sistema de ensino segundo um olhar dos letramentos acadêmicos, justamente por ignorar a diversidade de trajetórias, identidades e de convenções outras que fazem parte do processo de escrita.

Uma abordagem dos letramentos acadêmicos, portanto, é aquela que não cria uma oposição entre a escrita considerada boa ou ruim, mas que as analisa a partir de um quadro que leva em conta as relações de poder, as instituições e as identidades (Lea & Street, 2014). Essa perspectiva vai ao encontro da virada social dos NEL, uma vez que a abordar a produção acadêmica dos estudantes a partir do déficit é decorrente de uma visão autônoma dos letramentos, que argumenta a favor de um letramento único, universal e que entende as instituições acadêmicas como neutras e transparentes. Mais ainda, esse entendimento tradicional das instituições acadêmicas aloca os estudantes a partir da mesma visão de homogeneidade, excluindo suas identidades e espelhando um modelo de estudante normalmente branco e pertencente às classes sociais economicamente privilegiadas.

Zavala e Córdova (2010), ao discorrer sobre os letramentos desenvolvidos nas universidades apontam que este é historicamente visto como neutro, assim como também o seriam os conhecimentos de ordem acadêmica. Todavia, as autoras apontam que o letramento desenvolvido nos espaços acadêmicos corresponde a um modo de uso da linguagem partido da tradição intelectual do ocidente, existente entre diversos outros usos possíveis. A partir do exposto, cabe considerar sobre a noção de identidade no campo dos estudos do letramento. Para Lea e Street (2014), a perspectiva dos letramentos acadêmicos traz consigo o imperativo de se considerar as diversidades dos estudantes e a sua busca por oferecer sentido às práticas de letramento acadêmico no contexto que compõe as práticas institucionais. Essa busca por sentido, importa ressaltar, traz em seu bojo as trajetórias, as identidades e, naturalmente, o pertencimento étnico-racial desses estudantes, que por sua vez traz em seu lastro uma gama de vivências escolares e não escolares que, muitas vezes, apontam para o modo de estar na academia por esses estudantes. Nesse sentido, concordamos com Zavala (2010) que os valores, modos de interagir e as diferentes perspectivas apontam para o fato de que os letramentos se vinculam não apenas a formas de pensar, como também “de sentir e valorizar em relação a si mesmo” (Zavala, 2010, p. 81). Segundo a autora, desde a socialização precoce são desenvolvidas formas de lidar com as palavras e a linguagem de modo mais amplo, fazendo com que, desde a infância, os sujeitos elaborem suas identidades que os fazem se sentir parte de um grupo, assim como reconhecer ou avaliar o que fazem pessoas como elas. Já Ivanič (1998) fornece outros elementos para o debate sobre as identidades na esfera dos letramentos acadêmicos,ao apontar que elas

[...] contribuem para uma maneira mais dinâmica de entender os letramentos

acadêmicos como múltiplos, mutáveis e abertos à contestação e à mudança. Tenho enfatizado os perigos de pensar de se adentrar na comunidade de discurso acadêmico como um processo de iniciação em discursos poderosos, e sugerindo, ao contrário, que sempre há tensão e luta na interface entre a instituição e seus membros. Os estudantes trazem

para instituições de ensino superior múltiplas práticas e possibilidades

identitárias, todas elas com potencial para desafiar o status quo. O ato de

escrever uma tarefa específica é uma interação social na qual todas essas questões são colocadas em jogo (Ivanič, 1998, p. 106, tradução minha

5

).

A partir do exposto, cabe compreender como a questão das identidades nos estudos do letramento favorece uma compreensão desse campo de estudos a partir um viés das práticas transformadoras e das contribuições que os estudantes trazem para as práticas de letramento

6

desenvolvidas na academia. Nesse sentido, estudos do campo dos letramentos acadêmicos têm desenvolvido outros tópicos na área, como a questão da chamada “prática transformadora”, em tradução livre (Cf. Lillis et al., 2015; Lillis & Scott, 2008; Lea, 2016). Segundo Lillis e Scott (2008), que desenvolvem essa perspectiva a partir de seu trabalho no Reino Unido, o campo dos letramentos acadêmicos se alinha a uma perspectiva transformadora, em oposição a uma abordagem normativa. Enquanto uma perspectiva normativa dos estudos de letramento estaria alicerçada em uma concepção autônoma, que pressupõe a homogeneidade entre estudantes e disciplinas e estabelece uma relação unidirecional de mediação do conhecimento entre professor e aluno, a abordagem transformadora enfatiza a identificação das convenções acadêmicas e sua vinculação a tradições específicas da produção de conhecimento. Além disso, busca compreender como essas convenções influenciam a construção de sentido, de modo a buscar caminhos alternativos para a construção epistemológica no espaço acadêmico, valorizando os saberes prévios trazidos pelos estudantes (Lillis & Scott, 2008; Lillis et al., 2015). Assim, em uma abordagem transformadora para os letramentos acadêmicos, abrem-se espaços para a negociação teórica, permitindo que convenções sejam refletidas, debatidas e, quando necessário, contestadas ou ressignificadas a partir de outros paradigmas.

Na mesma esteira, Lucia Thesen (2015), cujos trabalhos foram desenvolvidos a partir de sua experiência na África do Sul, aponta o engajamento como recurso fundamental para uma prática transformadora. Para a autora, é o engajamento que favorece questionar os significados de pertencimento à academia no que diz respeito a elementos locais e globais. Assim, “se quisermos levar a transformação adiante, precisamos entender como os estudantes (e acadêmicos) envolvidos na construção de conhecimento ponderam seus compromissos com o que trazem consigo, e para onde eles esperam ir, e o que querem ser” (Thesen, 2015, p. 424, tradução minha

7

); ou ainda, “um elemento chave da prática transformadora é um processo de engajamento que questiona o pertencimento” (Thesen, 2015, p.424, tradução minha

8

, grifo da autora). Uma agenda transformadora dos letramentos acadêmicos, portanto, estaria intimamente ligada tanto à noção de pertencimento quanto de engajamento para a mudança, tanto por parte de docentes quanto dos estudantes.

Em um contexto latino-americano, Virginia Zavala (2010) apresenta considerações relevantes acerca das estruturas acadêmicas que poderiam ter consequências relevantes para o pertencimento de estudantes ao espaço universitário. Assim, para Zavala (2010),

Os professores pensam que seus alunos adquirirão o letramento acadêmico durante os anos de seus estudos de graduação. O “bom estudante” é o que já é capaz de desempenhar-se da maneira esperada ou pelo menos de

mover-se nesta direção quando ingressa na instituição; os outros são “patalogizados” quando comparados com a formulação normativa (...). Tudo

isto apenas faz remover os indivíduos de seu rico e complexo contexto, de

anular as experiências que eles trazem consigo para o ensino superior e de reduzir a leitura e a escrita a uma técnica que se adquire rapidamente

se é que existe vontade para fazê-lo (Zavala, 2010, p. 90).

Dessa forma, ingressar na universidade é tido como um processo de metamorfose, em que saberes e traços culturais que não estejam em conformidade às convenções acadêmicas deveriam ser deixados de lado. Por essa via, Zavala (2010) sublinha a relevância das universidades terem contato com os conhecimentos de grupos sociais minoritarizados, de modo os letramentos desenvolvidos na academia não desconsiderem as trajetórias dos estudantes, mas complemente-as, favorecendo uma transformação crítica da sociedade.

Na educação, Gomes (2017) ao direcionar uma discussão teórica sobre os saberes produzidos pela população negra, aponta que o movimento negro produz conhecimentos e que estes se diferem do conhecimento científico tradicional. Entretanto, Gomes (2017) defende que esses saberes não podem ser considerados menores ou inferiores, mas sim, saberes emancipatórios. Para a autora esses saberes emancipatórios seriam “uma forma de conhecer o mundo, da produção de uma racionalidade marcada pela vivência da raça numa sociedade racializada desde o início da sua conformação social” (Gomes, 2017, p. 67). Nesse sentido, a autora destaca os saberes identitários, políticos e estético-corpóreos como como trilhas de saberes pro-uzidos pela população negra desde o período da colonização do país. Alguns elementos desses saberes de que trata a autora poderão ser verificados na análise dos dados, em que investigamos sobre as práticas de letramento acadêmico desenvolvidas por integrantes do CCN.

Metodologia: o olhar para a cultura do grupo e o processo de geração de dados

De acordo com Street, Lea e Lillis (2015) a abordagem etnográfica para pesquisas desenvolvidas a partir dos letramentos acadêmicos é bastante relevante, por favorecer a identificação das trajetórias que os discentes trazem para a sua prática acadêmica. Para tanto, faz-se necessário um trabalho de campo em que não haja questões, hipóteses ou esquemas de interpretação para a observação dos eventos aos quais o investigador fazer parte. De acordo com Green et al. (2005), o trabalho etnográfico desenvolvido a partir de uma esquematização prévia para ser checada durante a observação poderia não apenas definir, como também favorecer a estereotipia dos eventos em registro durante a pesquisa. Por esse motivo, as autoras sublinham a relevância de uma orientação para a cultura do grupo em que o campo da pesquisa será desenvolvido, dado que:

Se o observador não se basear nas teorias da

cultura para orientar as escolhas do que é relevante observar e registrar, ou sobrepor sua interpretação

pessoal da atividade observada, ele não estará envolvido em uma abordagem

etnográfica do ponto de vista antropológico (Green et al.,

2005, p. 66).

A partir do exposto, a noção de cultura neste trabalho é entendida “como processo significante – a construção ativa do significado – ao invés de algo estático e reificado” (Street, 1993b, p. 24, tradução minha

9

). Dessaforma, a cultura “é mais do que um conceito acadêmico. Ela diz respeito às vivências concretas dos sujeitos, à variabilidade de formas de conceber o mundo, às particularidades e semelhanças construídas pelos seres humanos ao longo do processo histórico e social” (Gomes, 2003, p. 75, grifo meu).

Dessa maneira, a geração de dados deste estudo foi feita por meio da inserção e participação do pesquisador (a) em atividades do CCN, de modo a buscar captar como a vivência concreta dos integrantes do grupo poderia influenciar as práticas de letramento acadêmico que eles desenvolviam na Universidade. Dessa forma, foram acompanhadas atividades como como reuniões de planejamento dos coordenadores do grupo; atividades organizadas pelos integrantes para a comunidade acadêmica, tanto interna quanto externa à universidade (como rodas de conversa e palestras); gravações em áudio, vídeo e fotografias (tanto do ambiente da sala como de materiais disponíveis no espaço); além da gravação de entrevistas com os integrantes do grupo.

O CCN na Universidade

O Centro de Convivência Negra – CCN é um grupo formado por estudantes negros e sediado na UFMG, uma universidade pública de âmbito federal brasileiro. Os estudantes que integram o CCN, em sua maioria, são fruto da ampliação do acesso ao Ensino Superior e puderam ter acesso, seja de forma direta ou indireta, aos resultados da luta do movimento negro por maior visibilidade da temática étnico-racial na educação básica e superior, a exemplo da implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que versam sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica, respectivamente. Dessa forma, os estudantes que vivenciaram esse contexto educacional chegam à universidade com uma bagagem nova sobre os saberes das populações negra e indígena, histórico que julgamos exercer influência sobre a busca por mudanças desses grupos no ensino superior tradicional brasileiro.

Durante o período de permanência em campo para o desenvolvimento da pesquisa que orienta este artigo, em torno de um ano entre os anos de 2018 e 2020, foi possível ter contato com seis estudantes que organizavam o CCN de forma mais direta. Contudo, por se tratar de uma pesquisa ampla e considerando que este trabalho enfoca especificamente a temática do pertencimento e das práticas transformadoras, selecionamos para análise trechos das entrevistas realizadas com a integrante J.C.S.

10

, além de um material escrito disponibilizado na sala do grupo, que versava sobre os objetivos de atuação do CCN no espaço universitário.

A integrante J.C.S. se identificou como uma mulher negra, graduada em Letras com licenciatura em língua portuguesa pela UFMG e cursava o 2º período de uma continuidade de estudos na mesma universidade. A estudante ingressou na universidade por ampla concorrência, ou seja, não fez uso da política de cotas para o ingresso na universidade, embora se enquadrasse nos critérios para tal.

O CCN é um grupo que foi criado após as ocupações

11

de escolas públicas e universidades brasileiras em 2016, com vistas a tornar presente a discussão étnico-racial na Universidade. O grupo não é institucionalizado, contudo, toda a estrutura, como sala para reuniões, computadores e limpeza do ambiente, é de responsabilidade da instituição. Assim, o CCN possui uma sala própria em uma das unidades da universidade para encontro de estudantes negros em geral, não apenas para o núcleo de organizadores. O grupo conta também com um professor orientador, bolsas e é reconhecido pela Universidade, embora não como um órgão oficializado.

O grupo possui um corpo de estudantes organizadores, oriundos de diferentes áreas de formação, e que realizam diferentes atividades na Universidade e em variadas unidades acadêmicas. Tais ações apresentam-se em diferentes formatos de apresentação, como seminários, rodas de conversa, cinema comentado, entre outras. Como já mencionado, o desenvolvimento da pesquisa junto ao CCN foi feito a partir de uma abordagem etnográfica para a geração e análise dos dados tendo por base os estudos das relações étnico-raciais, com foco na noção de movimento negro educador e dos letramentos acadêmicos como teorias explicativas. Com essa perspectiva, foi adotada uma perspectiva contrastiva entre os dados gerados e os referenciais teóricos, dado que, ao combinar perspectivas, dados ou teorias, torna-se possível que o etnógrafo torne visível princípios que norteiam as ações, a interação entre as pessoas e a construção de eventos e atividades da vida cotidiana dos membros, conforme apontam Green et al. (2005).

Resultados: Práticas transformadoras e pertencimento acadêmico: o CCN na Universidade

As análises que serão trazidas foram feitas a partir de trechos das entrevistas da estudante J.C.S., participante do CCN, e de um informativo elaborado quando o grupo foi criado. Ao discorrer sobre como se sente em relação ao lugar que ocupa na Universidade e sobre sua presença nesse espaço durante a entrevista, J.C.S, contribui para que possamos compreender sua sensação de não pertencimento ao espaço acadêmico, fato que se mostrou a partir da relação entre a estudante e os professores de seu curso:

J.C.S: entrevista com o CCN (00:13:20) –

Trecho 1: porque aí eu fui percebendo também que talvez aquele

lugar lá deles, de professores de universidade, de pesquisadores, talvez não fosse pra mim, assim. E aí eu desisti do bacharelado, mudei pra licenciatura e terminei na licenciatura o meu

curso. (...) (00:17:36) O objetivo do CCN era pra deixar pessoas... primeiro, deixar

os estudantes negros calouros e veteranos confortáveis, né? Um espaço pra... pra ter um... pra sentar, pra conversar, pra circular num espaço que os estudantes se sentissem pertencidos, que tivessem apoio emocional, intelectual, onde eles encontrassem pessoas que passassem por questões parecidas e aí encontrar forças. No primeiro momento era isso, no segundo era promover pesquisas, estudos pra gente se fortalecer também academicamente. (grifos meus)

Em seu relato, J.C.S. aponta um distanciamento em relação aos docentes da Universidade, que no trecho destacado pode ser entendido pelo uso de termos como “aquele” e “deles”: “talvez aquele lugar lá deles, de professores de universidade, de pesquisadores, talvez não fosse pra mim”. Nesse sentido, o uso da expressão “fui percebendo” denota que tal sentimento de não pertença foi elaborado em um processo contínuo ao longo de sua vivência acadêmica, evidenciando que a decisão da estudante de abandonar o bacharelado e concluir sua formação na licenciatura decorre da percepção não pertença ao espaço da docência no ensino superior.

A imagem do CCN construída pela estudante, de outro modo, evidencia a sala e o grupo como um espaço de conforto e pertencimento, onde são estabelecidas relações interpessoais no cotidiano, como “sentar e conversar”, que também se configuram como um suporte tanto “emocional quanto intelectual”. Além disso, J.C.S. faz uma leitura do CCN como um ambiente para o desenvolvimento de práticas de letramento acadêmico, imagem que a estudante não associa às disciplinas de seu curso. Nesse sentido, ela destaca a “realização de pesquisas” e “estudos”, evidenciando o papel ativo do grupo como agência de letramento. O sentimento de vínculo da estudante, J.C.S. a práticas de letramento acadêmico a partir do CCN se manifesta na escolha da expressão “pra gente” ao final de seu relato, ao passo que, ao se referir ao universo dos professores universitários, ela se distancia por meio de termos como “aquele” e “deles”, ao falar do propósito do CCN, a estudante se inclui no grupo por meio da expressão “pra gente”: “no segundo era promover pesquisas, estudos pra gente se fortalecer também academicamente”. Nesse sentido, ao confrontar o sentimento da estudante na sala de aula em relação ao CCN, é possível perceber que seu pertencimento acadêmico é atravessado pelo pertencimento racial, já que é no espaço do CCN que J.C.S encontra meios viabilizar “estudos e pesquisas para se fortalecer academicamente”. Em outras palavras, interessa notar como a própria consolidação acadêmica da estudante se faz num espaço fora da sala de aula tradicional, confirmando a perspectiva de Gomes (2017) do movimento negro como produtor de saberes emancipatórios.

Já no trecho a seguir, J.C.S relata sentimentos de não pertencimento acadêmico nas disciplinas de seu curso pelo uso excessivo terminologias em língua estrangeira nas aulas do curso de habilitação em Língua Portuguesa, ou quando era exigido aos estudantes a leitura de referenciais teóricos em língua estrangeira e sem a explicitação dessas leituras na ementa do curso:

J.C.S., entrevista com o CCN (00:33:49) – Trecho 2: ( ) Questão da língua também, de saber falar outras línguas. Eh.. Isso é uma coisa que exclui algumas pessoas que não sabem falar fluentemente inglês, alemão, porque aí acaba que eles (os professores) começam a falar também e aí ‘cê fica meio perdido. Ou então usa isso eu tô falando sem ser Habilidades em Inglês, sem ser as Habilidades dessas línguas estrangeiras (referência a disciplinas iniciais das habilitações em língua estrangeira), tô falando no português mesmo (“no português” é referência à habilitação em língua portuguesa). Ou então, teve um professor de sintaxe que exigiu a leitura de um livro em inglês e foi pedir resumo. E não era... e não ‘tava na nem podia ‘tá na ementa a obrigação de saber inglês fluentemente, mas pra ele só podia ser aquele, não tinha nem um outro melhor. Então também é uma forma de excluir, né? Muitas pessoas inclusive trancaram a disciplina nesse semestre que eu fiz. Eu continuei, mas ainda passei mal. Então era assim, um professor bem excludente e tal (grifos meus).

A partir do relato da estudante, é possível entender a necessidade da língua estrangeira, notadamente o inglês e o alemão para que ela possa ser bem-sucedida nas práticas de letramento acadêmico com as quais teve contato. Pelo relato da estudante, é possível perceber como o docente responsável entende essa prática como algo comum a todos os estudantes mesmo em uma disciplina de língua materna, o que traz à tona o viés colonizado que perpassa ainda construção de conhecimento nas universidades de países que viveram esse processo. Para Fanon (2008), a internalização da língua do colonizador afeta suas identidades, dado que falar “é estar em condições de empregar um certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização” (Fanon, 2008, p. 33). Ao considerarmos o imperativo da bibliografia em língua inglesa em uma disciplina sobre língua materna, é possível sugerir a reprodução de práticas normativas do letramento acadêmico, trazendo à tona uma hierarquização não apenas linguística, mas, também, racial, dado que “quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será” (Fanon, 2008, p. 34).

Mais ainda, nota-se uma postura docente que vai na contramão do modelo dos letramentos acadêmicos, dado que há convenções não esclarecidas no desenvolvimento da disciplina, bem como uma assunção de homogeneidade dos estudantes quando o docente presume que todos sabem falar inglês por estarem em um curso de Graduação. Dessa forma, é possível perceber como a produção acadêmica da estudante e de outros colegas que abandonam a disciplina acabam por ser relegadas ao olhar do déficit, como aponta a estudante: “Muitas pessoas inclusive trancaram a disciplina nesse semestre que eu fiz. Eu continuei, mas ainda passei mal”.

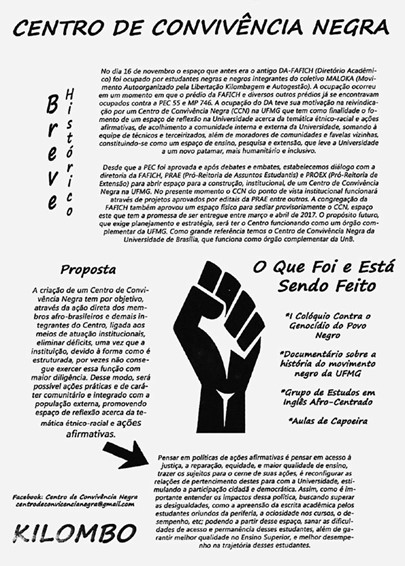

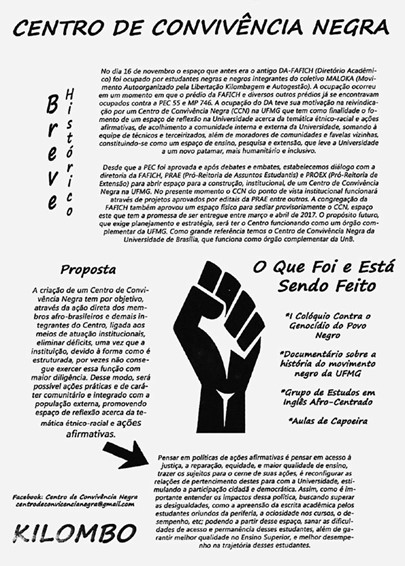

Já nos trechos seguintes, as análises serão centradas no Boletim Informativo do CCN, que tem como objetivo apresentar o grupo para a comunidade acadêmica em geral, em especial para os estudantes negros, para que pudessem auxiliar na construção do grupo. A partir do exame dos moldes em que a construção do grupo foi idealizada, fica evidente uma intenção de promover um espaço de interação para estudantes negros em um espaço majoritariamente branco, como a universidade em questão. O material foi divulgado de forma impressa em folha tamanho A4 e foi disponibilizado na sala do grupo. O texto que compõe o boletim informativo em análise tem o mesmo nome do grupo: Centro de Convivência Negra, e foi dividido em três partes: breve histórico, proposta . o que foi e está sendo feito, como aponta a figura 1.

Nas partes do texto destacadas na figura 1, no canto inferior esquerdo, observa-se o endereço da página do grupo na rede social Facebook. Logo abaixo, a palavra “Kilombo”, escrita em letras maiúsculas, foi grafada com a letra “K”, escolha que sugere uma intenção de resgatar uma origem africana, uma vez que “Kilombo”, com “K”, deriva do Kimbundo (Quimbundo), idioma falado em regiões de Angola. Essa grafia evidencia o caráter epistêmico da linguagem ao estabelecer uma conexão com a diáspora africana, ampliando as possibilidades de escrita do termo a partir de sua língua de origem. O uso isolado da palavra “Kilombo”, fora de qualquer construção frasal, faz referência tanto a um acampamento ou povoação, como também a uma prática social: um espaço de formação de identidades, resistência e luta, enraizado na história da população negra.

Figura 1

Visão geral do boletim informativo CCN

Figura 1

Visão geral do boletim informativo CCN

Fonte: acervo de pesquisa.

No centro do boletim informativo, a presença da imagem de mãos com punhos cerrados reforça o simbolismo do termo “Kilombo”, associando-o à resistência e à luta antirracista promovida pelos movimentos negros. Essa perspectiva se manifesta também na parte superior do informativo, no bloco intitulado “breve histórico”. Nessa seção, há um texto que apresenta o processo de formação do grupo no contexto dos movimentos de ocupações universitárias e que narra os objetivos dos discentes com um Centro de Convivência Negra na universidade:

Um espaço de reflexão na Universidade acerca da

temática étnico-racial e ações afirmativas, de acolhimento à comunidade interna e externa da Universidade somando a equipe de técnicos e terceirizados, além de comunidades e favelas vizinhas, construindo-se como um espaço de ensino, pesquisa e extensão que leve a Universidade a um novo patamar, mais humanitário e inclusivo (Texto do boletim informativo CCN)

Nesse trecho, a questão do pertencimento se faz notar a partir do objetivo do CCN de ser um local “de acolhimento à comunidade interna e externa à Universidade”. Com base no fragmento em questão, demonstra-se que a gestação de um local como o CCN traz questões ao espaço acadêmico em que o grupo se localiza acerca da temática do acolhimento ou, ainda, do pertencimento componente relevante para uma trajetória acadêmica satisfatória, o que se evidencia na intenção fazer do grupo um “espaço de ensino, pesquisa e extensão que leve a Universidade a um novo patamar”. No fragmento, é informado a intenção do grupo em ser um “espaço de reflexão na Universidade acerca da temática étnico-racial e ações afirmativas”; que considere as “comunidades e favelas vizinhas”. Dessa forma, percebe-se que os integrantes do grupo constroem para o grupo uma identidade que incorpora e fortalece os significados associados à concepção de quilombo. Por essa ótica, o CCN se estabelece também como um espaço alternativo para a realização de práticas de letramento, ampliando o senso de pertencimento acadêmico não apenas dentro da comunidade universitária – a chamada “comunidade interna”, incluindo nesse grupo “a equipe de técnicos e terceirizados” –, mas também para além dos limites institucionais da Universidade. As imagens a seguir, extraídas do boletim informativo, acrescentam novas perspectivas de análise:

Figura 2

Boletim informativo CCN

Figura 2

Boletim informativo CCN

Fonte: acervo de pesquisa.

Figura 3

Boletim informativo CCN: Proposta

Figura 3

Boletim informativo CCN: Proposta

Fonte: acervo de pesquisa.

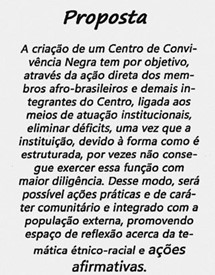

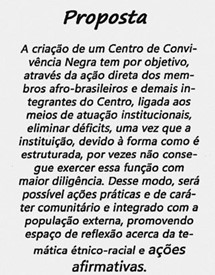

A análise dos textos que apresentam a proposta do CCN (Figuras 2 e 3) evidencia a centralidade da agência estudantil na construção de práticas acadêmicas, mesmo quando desenvolvidas em articulação com a instituição, tomando como referência as experiências da população negra. No primeiro bloco de textos (Figura 2), os estudantes reportam uma crítica à estrutura universitária, apontando as limitações da instituição na promoção da integração de estudantes negros ao meio acadêmico: “a instituição, devido à forma como é estruturada, por vezes não consegue exercer essa função com maior diligência”.

Ao buscar oferecer sentido às experiências da população negra no ambiente acadêmico, a proposta de criação do CCN referência as políticas de ações afirmativas como instrumentos de “reparação” e de promoção da “equidade”, do “acesso à justiça” e da “qualidade de ensino” (Figura 3). Assim, ao incorporar as ações afirmativas em suas iniciativas, o grupo não apenas reivindica uma ampliação da aplicação dessas políticas, mas também evidencia a organização coletiva da população negra desde os primeiros movimentos negros, voltada para a inserção e a permanência em práticas institucionalizadas de letramento. Por essa perspectiva, as ações afirmativas deixam de ser compreendidas unicamente como um mecanismo estatal de acesso às universidades e passam a ser concebidas como uma política de permanência acadêmica. Dessa maneira, as iniciativas conduzidas pelos integrantes do CCN representam uma participação ativa na construção e no fortalecimento de um programa que, conforme destaca Gomes (2017), evidencia o caráter político do movimento negro na sistematização dos saberes da população negra.

A questão do pertencimento ao espaço acadêmico também se faz presente no texto ao indicar uma “reconfiguração das relações de pertencimento” da população negra na universidade. Tal perspectiva pode ser evidenciada no texto do boletim informativo (Figura 3), em que os integrantes do CCN buscam problematizar os significados atribuídos às ações afirmativas, visando ressignificar as formas de participação na Universidade em um debate ostensivo à comunidade acadêmica de maneira mais ampla: “buscando superar desigualdades como a apreensão da escrita acadêmica pelos estudantes oriundos da periferia”. Essa perspectiva pode ser associada a uma abordagem transformadora dos letramentos acadêmicos, uma vez que o texto do boletim informativo sugere a intenção de construir significados para as práticas acadêmicas sem ignorar o caráter situado dessas práticas e as trajetórias dos estudantes que nelas se inserem. Esse aspecto também se manifesta, ainda, quando o texto destaca a escrita acadêmica como umadas atividades em que o grupo busca atuar para enfrentar desigualdades, além de lidar com a evasão, referida como “ociosidade nos cursos”, e com questões relacionadas ao “desempenho acadêmico”. Conforme argumentam Lillis e Scott (2008), uma abordagem transformadora dos letramentos vai além da simples identificação das convenções acadêmicas, buscando problematizá-las a partir das experiências e interesses dos estudantes.

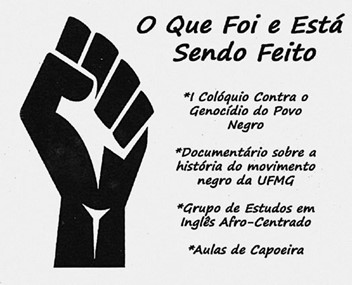

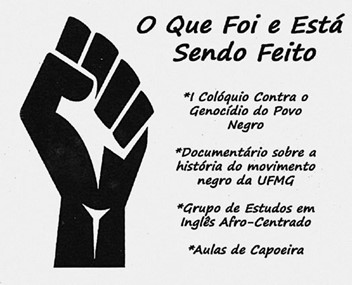

A imagem a seguir refere-se ao bloco “o que foi e está sendo feito” e apresenta algumas das atividades já realizadas ou em andamento pelo CCN no momento da publicação do boletim informativo.

Figura 4

Boletim informativo CCN: o que foi e está sendo feito

Figura 4

Boletim informativo CCN: o que foi e está sendo feito

Fonte: acervo de pesquisa.

A partir das atividades listadas pelos estudantes, é possível reconhecer o caráter plural das práticas de letramento, em consonância com o que defendem os NEL. Nesse sentido, os títulos das atividades sugerem uma intenção de descolonizar as práticas acadêmicas, ao integrar a esse espaço saberes que resgatam o conhecimento ancestral e a corporeidade (Zavala, 2010), como exemplificado pela atividade “aulas de capoeira”. Incorporar a capoeira ao ambiente universitário significa trazer à tona práticas sociais que colocam em destaque a corporeidade, o gesto e a oralidade das culturas de matriz africana, configurando-se como formas de resistência ao apagamento epistêmico.

Discussão: o movimento negro como agente de letramento acadêmico

Com base no relato de J.C.S., foi possível perceber que seu cotidiano nas disciplinas da universidade foi permeado pelo que Lillis (1999) definiu como prática institucional do mistério, que compreende situações em que as expectativas de escrita não são esclarecidas, fazendo com que os estudantes tidos como não-tradicionais fiquem em desvantagem, podendo favorecer até mesmo a evasão desses discentes. Como menciona a estudante no Trecho 2 da entrevista: “não podia ser outro livro”, “muitas pessoas inclusive trancaram a disciplina” ou “e não ‘tava na nem podia ‘tá: na ementa a obrigação de saber inglês fluentemente”. Em contraposição, a estudante encontra no CCN um espaço de conforto, onde não apenas os estudantes negros possam conversar e se apoiar, mas também angariar elementos para suas atividades na academia. O CCN, portanto, exerce uma função educadora para a estudante, como aponta Gomes (2017), pois é por meio dos saberes identitários desenvolvidos no espaço que os integrantes são munidos de ferramentas para sua trajetória acadêmica.

As análises do boletim informativo do CCN coadunam com a perspectiva de Lea e Street (2014), ao elucidar que as práticas de letramento estão intimamente vinculadas a contextos específicos, nos quais determinados modos de ser e agir são privilegiados. Os letramentos acadêmicos, portanto, enfatiza quais conhecimentos são considerados relevantes em quais contextos acadêmicos específicos. Assim, por meio da análise contrastiva do boletim informativo em relação aos trechos da entrevista e o referencial teórico, foi possível perceber o lugar educador e de agência de letramento que o CCN busca assumir, favorecendo a transformação das práticas de letramento acadêmico e o pertencimento de estudantes negros à universidade.

Conclusões: práticas transformadoras dos letramentos acadêmicos para a efetivação da justiça racial

O exame dos trechos da entrevista e do boletim informativo do CCN revelam os modos em que a temática do pertencimento é concretizada em ações cotidianas do grupo, tornando visível como essa questão é abordada

nas escolhas discursivas realizadas na escrita do boletim e também vivenciadas na perspectiva de J.C.S, integrante do CCN, como na análise crítica das aulas que fazem parte de seu curso de formação universitária. Assim, as análises trazem à tona a necessidade de que as universidades analisem a diversidade de seus estudantes não pelo viés do déficit, mas da construção de conhecimentos válidos para a população de modo amplo, reconhecendo que esse espaço, historicamente ocupado pela população branca e de estratos sociais privilegiados, tem sido convidado a repensar suas convenções e reconhecer saberes e trajetórias de grupos impelidos à margem. Na mesma esteira, interessa refletir sobre a noção de justiça social de forma mais ampla, dado que, como sugerem os dados da pesquisa, a noção de justiça para a população negra em muitos casos, pode ser configurada em justiça racial, já que as desigualdades que assolam a população negra são, em grande parte, tributárias do processo escravista e da permanência de seus efeitos no pós-abolição. Por fim, entendemos que essa discussão abre campo para reflexões outras, notadamente no campo da colonialidade da linguagem, de modo que possamos discutir como os movimentos negros podem auxiliar numa reflexão sobre os modos de estar no espaço acadêmico a partir da afirmação de identidades linguísticas.

Mais sobre a autora

Juliana Silva Santos é professora de Língua Portuguesa no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), onde leciona no ensino médio e no programa de pós-graduação em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Doutora em Educação e Linguagem pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil, dedica-se à pesquisa sobre letramentos como prática social e educação, com foco nas relações étnico-raciais na educação básica e superior, e desigualdades sociais.