Introducción

Aprender en la universidad implica la inserción en una nueva cultura: la cultura académica. Desde el primer semestre, el estudiante está llamado a participar de prácticas letradas académicas que lo interpelan a activar operaciones cognitivas, a fortalecer habilidades de pensamiento crítico y a desplegar estrategias de expresión y comunicación vinculadas a las lógicas de la ciencia y a los modos específicos de pensar y construir los saberes de cada disciplina para aprender, investigar y producir conocimiento.

Si bien el estudio de la escritura académica y el análisis de las prácticas que la caracterizan en la universidad ha sido un tema de preocupación internacional a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI, con un crecimiento exponencial en los últimos cincuenta años (Bazerman et al., 2016; Camps & Castelló, 2013; Cassany, 2004, 2013; Castelló & Mateos, 2015; Hyland, 2014; Miras et al., 2013; Swales, 2004), se reconoce en Latinoamérica el incremento paralelo de investigaciones y propuestas de enseñanza de los géneros que se escriben en las diferentes disciplinas y niveles de formación universitarios (Bassi, 2016; Bolívar & Beke, 2011; Carlino, 2006, 2013; Hernández Rojas et al., 2020; Navarro, 2019; Oliveros & Serrano-Moreno, 2023; Padilla, 2019; Serrano, 2014; Serrano-Moreno & Tinto, 2023, entre otros), cuyos resultados ponen de manifiesto la ausencia de tareas de escritura epistémica en la educación superior, lo cual se refleja en las dificultades de los estudiantes para escribir en la ciencia.

También, se han desarrollado estudios con el propósito de analizar las concepciones y actitudes de los estudiantes sobre escritura (Gaeta et al., 2020; Navarro, 2021), se ha indagado sobre actividades y géneros específicos como la síntesis y la argumentación y sus relaciones con la adquisición de conocimiento (Mateos et al., 2011; Navarro, 2021), y se ha profundizado sobre los modos en que la escritura académica se relaciona directamente con el proceso de reflexión pedagógica, para evaluar su desarrollo en la formación docente, integrando escritura, argumentación razonada y pensamiento crítico (Schnitzler-Sommerfeld & Núñez-Lagos, 2021).

Los resultados de diversas investigaciones indican que alcanzar el dominio de la escritura académica supone un trabajo arduo para los estudiantes universitarios, ya que se les requiere leer y escribir académicamente para insertarse con eficacia en la cultura disciplinar y adoptar formas, significados y modos discursivos específicos de los campos disciplinares (Camps & Castelló, 2013; Carlino, 2013). Este proceso les demanda aprendizajes complejos, como integrar conceptos y teorías desde distintos enfoques o analizar debates actuales y desarrollar competencias discursivas para expresar por escrito las ideas.

No obstante, el problema en educación superior radica en que a través del currículo no son habituales las prácticas de lectura y escritura epistémicas estructuradas para generar conocimiento, que inviten y orienten a los estudiantes, en los diversos campos disciplinares, a identificar distintas voces en el discurso, analizarlas, relacionarlas y contrastar posturas; a expresar puntos de vista con voz propia; a elaborar argumentaciones como fundamento de la justificación para convencer en la ciencia. Tampoco es habitual, como bien lo destaca Lemke (2013), que se les enseñe cómo leer y escribir ciencia; cómo elaborar proposiciones, conceptos y explicaciones científicas; cómo contrastar enfoques teóricos y expresarlos; o cómo plantear posiciones en lenguaje científico. Estas son profundas carencias que, en tanto no sean trabajadas para su superación, evidentemente, representan un serio problema en la formación universitaria.

Con el interés de ofrecer aportes a esta discusión, el estudio presenta los resultados del análisis de artículos de investigación, proyectos e informes de investigación (investigación formativa y titulación), producidos por estudiantes universitarios de grado, desde los que se identifican los problemas más frecuentes relacionados con estrategias de expresión y comunicación propias de las lógicas de la ciencia y los modos específicos de pensar, construir y comunicar conocimiento. Concretamente, en esta investigación se propone: 1) analizar las dificultades que presentan los artículos de investigación de estudiantes de educación, derivados de proyectos de investigación formativa y de titulación, y 2) proponer formas de favorecer la escritura científica, epistémica y argumentativa en la universidad.

Se sugiere que las experiencias de investigación y de escritura científica ofrecidas a los estudiantes podrían integrar una respuesta urgente a su formación como productores de conocimiento y ofrecer iniciativas que amplíen el horizonte de enseñanza de la escritura epistémica. Este análisis constituye un aporte relevante en el contexto universitario actual, en virtud de los nuevos desafíos que trae consigo la escritura de investigación en la formación profesional y en el desarrollo del conocimiento.

Metodología

La investigación involucra el análisis de artículos científicos, proyectos e informes de investigación, algunos derivados de investigación formativa y otros de titulación, de carreras de educación de dos universidades latinoamericanas: Universidad Surcolombiana y Universidad Católica de Cuenca, con el propósito de explorar las competencias de escritura científica y los modos específicos de escritura que utilizan los estudiantes para construir, generar y comunicar el conocimiento (escritura epistémica).

Se utilizó como método el análisis de contenido (Aranda, 2022; Guix i Oliver, 2008; Krippendorff, 2013), en tanto estudio sistemático de discursos para la valoración de aspectos objetivos, subjetivos e intersubjetivos de los enfoques objeto de análisis.

El análisis comprendió tres momentos:

-

Familiarización con la información de cada texto y construcción del sistema de categorías, según las carencias identificadas en los trabajos

seleccionados.

-

Lectura y

codificación de datos del corpus, asignando un código para cada uno de los textos seleccionados y anotando la frecuencia de aparición de dificultades presentes en las secciones retóricas de los artículos.

-

Informe y contraste con la información obtenida de la revisión de la literatura.

Por su parte, el análisis de carencias identificadas se trabajó con el modelo de lingüística aplicada de Swales (2004) para el estudio de artículos de investigación, orientado por la descripción cualitativa de la sección retórica como categoría de análisis, vinculada a la dimensión del propósito comunicativo. Con la finalidad de limitar su potencial subjetividad, fue imprescindible la concreción de procedimientos y criterios para la lectura, categorización, registro e interpretación de la información recabada. Debido al género de investigación y al número de muestras que se analizaron, el estudio se orientó desde un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo-explicativo. Este proceso aportó a la rigurosidad metodológica del análisis y contribuyó a otorgar confiabilidad a la investigación a partir del cuidado en la codificación, análisis y triangulación constante de la información.

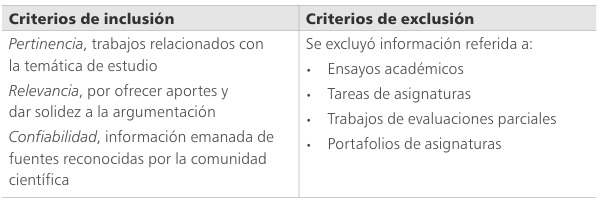

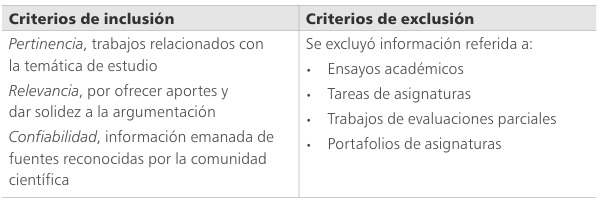

En virtud del trabajo como docentes universitarias en la orientación del diseño de proyectos de investigación formativa y de titulación, bien como directoras de trabajos de grado, como tutoras en la preparación de artículos a ser evaluados para su publicación o como evaluadoras, fue posible determinar que el corpus contenía una cantidad considerable de textos de estos géneros, por lo que hubo necesidad de definir el protocolo de búsqueda y selección con base en descriptores, según criterios de inclusión y exclusión presentados en la tabla 1, considerando de modo concurrente las fases de revisión, análisis y codificación de los textos.

Tabla 1

Criterios de inclusión y exclusión de información del corpus

Fuente: elaboración propia.

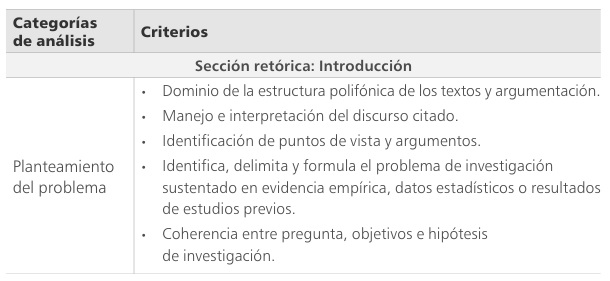

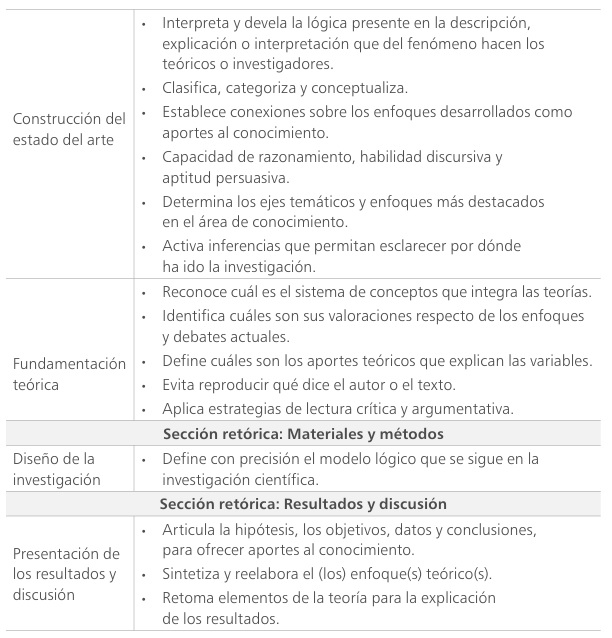

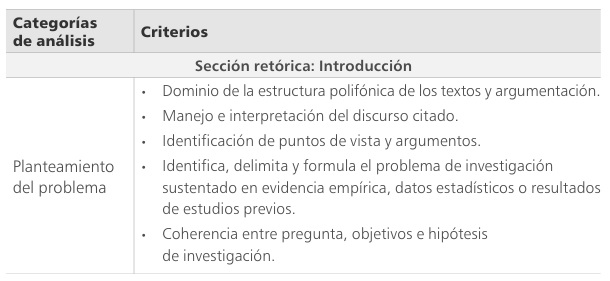

Con el propósito de analizar las dificultades que presentan los artículos derivados de investigación formativa y de titulación se construyó una matriz, formada por cinco categorías (planteamiento del problema, construcción del estado del arte, fundamentación teórica, diseño de la investigación, y resultados y discusión), con veinte criterios de evaluación que dan cuenta del seguimiento de las movidas que se espera que el estudiante desarrolle en cada sección retórica del artículo o del trabajo de titulación.

Tabla 2

Matriz de categorías para el análisis de

artículos, proyectos e informes de investigación

Continúa

Con las categorías definidas, se llevó a cabo el análisis de 35 textos académicos elaborados por estudiantes de carreras de educación, distribuidos en dos géneros de investigación: 18 artículos de investigación y 17 textos relacionados con proyectos de investigación formativa e informes de titulación. Como hemos señalado, para el análisis de estos textos se siguieron los criterios y categorías de las tablas 1 y 2, y cada texto se codificó con las siguientes marcas, con la finalidad de identificar toda la información del producto académico: UCC para Universidad Católica de Cuenca, USC para Universidad Surcolombiana, AI para artículo de investigación, TI para informe de titulación, PI para proyecto de investigación, seguido del número del texto y el año. Por ejemplo, USCAI01, 2023 indica Universidad Surcolombiana (USC), artículo de investigación (AI), número del texto (01) y año de producción (2023).

Dado que es indispensable fundamentar el análisis en un marco de referencia teórico, se presentan a continuación algunas consideraciones acerca de cómo se define la escritura epistémica y cuál es su relación con el pensamiento argumentativo en el quehacer científico para destacar su valor como instrumento de investigación.

La escritura epistémica y el pensamiento argumentativo en la investigación

Si se concibe la ciencia como una práctica social, como refiere Bassi (2016), asociada a las prácticas de las comunidades académicas disciplinares y sujeta a una normatividad específica y cambiante, la investigación requiere de la resolución de un conjunto de tensiones y exigencias propias de la escritura científica, entendida esta como el proceso que permite generar conocimiento nuevo o transformarlo (Cassany, 2004), para aportar soluciones a problemas de la realidad. Concretamente, resulta imprescindible la capacidad de estudiantes y docentes para generar y construir el conocimiento mediante un tipo de escritura epistémica que permita la reflexión y reelaboración sistemática de los hallazgos y su contrastación con la teoría, ajustada a las condiciones discursivas de las disciplinas para la elaboración de nuevo conocimiento que contribuya a enfrentar los escenarios complejos y de incertidumbre impuestos por la ciencia.

La escritura epistémica y la investigación

La tesis sobre el potencial epistémico de la escritura deviene de un área que agrupa trabajos provenientes tanto de perspectivas lingüísticas y psicolingüísticas como psicológicas, y sus aportaciones han sido útiles para entender el proceso mediante el cual se crea conocimiento al escribir (Castelló, 2007), tanto como la naturaleza y características de los textos científicoacadémicos que se deben producir en el ámbito científico (Castelló, 2016; Swales, 2004).

Esta área se ha ocupado del valor de la escritura para el pensamiento y de cómo este es expresado. En ella se hallan estudios relacionados con el impacto que tiene la escritura en la transformación del pensamiento y el conocimiento (Miras et al., 2013; Serrano, 2014), debido a su valor epistémico. También se encuentran investigaciones que destacan las condiciones discursivas que los textos académico-científicos requieren para comunicar conocimiento. Entre estas se destacan, entre otras, la interacción entre la representación de la tarea y dos tipos de espacios: el retórico (a quién, cómo y para qué escribir) y el espacio del contenido (qué escribir) (Scardamalia & Bereiter, 1992), de modo que las ideas puedan surgir de la apropiación de formas de razonamiento válidas sobre el tema, expresadas mediante convenciones del discurso inherentes al área del conocimiento.

En este contexto, es importante en primer lugar examinar el impacto de la escritura epistémica sobre el conocimiento y el pensamiento (Bazerman et al., 2016; Carlino, 2013). En efecto, el pensar y razonar sobre el tema a escribir, sobre sus propiedades y relaciones y sobre cómo expresarlas adecuadamente, va modificando la comprensión del asunto, de lo cual resultan nuevas ideas, premisas y conclusiones producto de la racionalidad, la lógica y la argumentación. Esto sucede así debido a que, como sostiene Bazerman (2014, p. 41), “al escribir, se trabaja sobre el pensamiento, se le da una forma entre otras posibles, para que la escritura se convierta en instrumento semiótico que transforma la mente y los procesos que inciden en la construcción del conocimiento”.

Por ello, coincidimos con el autor citado cuando afirma que escribir es uno de los mejores métodos para pensar. El uso de la escritura para el pensamiento es esencial, pues permite operar sobre las ideas, reflexionarlas, reelaborarlas y transformarlas, de donde deviene nuevo conocimiento, al mismo tiempo que incide sobre el aprendizaje, al construir nuevas representaciones gracias a las operaciones cognitivas que se activan, en ese contacto permanente con las ideas. De este modo, una de las razones por las que se piensa distinto cuando se escribe es que la escritura permite objetivar el pensamiento, al tenerlo frente a sí para explorarlo, examinarlo y desarrollarlo.

Al objetivar el pensamiento, el texto escrito se convierte a su vez en objeto para el pensamiento, “y esta doble objetivación del pensamiento y de lo que se escribe permite la reorganización y reconstrucción de ambos” (Miras et al., 2013, p. 442). Comprender el impacto del potencial epistémico de la escritura implica desarrollar el contexto académico de manera que, como sostiene Fuster (2016), los estudiantes aprendan a hacer un uso riguroso del saber ajeno y articularlo con el propio, desde una mirada crítica, matizada de pensamientos y reflexiones, para dar lugar a nuevo conocimiento.

Esta singularidad de la escritura es la que la define como un proceso epistémico: la forma en que reorganiza el conocimiento y estructura el pensamiento, como producto de un trabajo cognitivo y mentalmente comprometido con las ideas que surgen en ese ir y venir en el pensar-escribir-leer-pensar y desde la reflexión sistemática sobre lo leído, lo escrito y lo pensado. Así, lo epistémico ha de entenderse como el acto de conocimiento, las formas de entender e interpretar, y por consiguiente, la escritura científica es epistémica, en tanto que permite reflexionar sobre datos y evidencias organizados por el pensamiento para objetivarlos y transformarlos en conocimiento.

En este punto es importante reconocer que la potencialidad epistémica de la escritura en la ciencia surge siempre que responda a una construcción que desarrolle razonamientos argumentativos, es decir, que el conocimiento construido sea el producto de un procedimiento de argumentación científica para otorgarle consistencia a las ideas y dotarlas de credibilidad. La argumentación en la ciencia tiene como condición ser demostrativa, esto es, se basa en la construcción de razones o argumentos caracterizados por la utilización rigurosa de pruebas lógicas, como el contraste de teorías con datos estadísticos, premisas y evidencias, como recursos para fundamentar y examinar su aceptabilidad con el fin de convencer y modificar puntos de vista. Así, la postura argumentativa que adopta el investigador ofrece aportes al conocimiento, al estimar la temática de estudio como discutible y en permanente construcción.

Por consiguiente, es mediante este proceso epistémico y argumentativo que se realiza con la escritura como se construye el saber científico, para elaborarlo con precisión y difundirlo, someterlo a consideración y escrutinio, logrando que sea legitimado por las comunidades académicas como valioso en la construcción social del conocimiento. En este marco se inscribe la tesis sobre la cual se orienta esta reflexión, al considerar la escritura científica como proceso epistémico y argumentativo, de modo que sin la escritura y las prácticas que la posibilitan, individual o colectivamente, hoy la humanidad y las personas no funcionarían de la misma manera, como lo afirmaran Vygotsky (1993) y Wertsch (2000).

La escritura en la investigación tiene un enorme potencial en la comunicación y difusión del saber científico propio de las comunidades que lo producen, lo que permite que el conocimiento colectivo de las disciplinas se acreciente, se someta a escrutinio, se enriquezca y se convierta en una herramienta útil para resolver problemas y generar soluciones y transformaciones sociales en los distintos ámbitos de la vida.

Para explicar el fenómeno de la construcción discursiva del saber científico y develar las condiciones de los géneros científico-académicos, es útil retomar las aportaciones ofrecidas por las perspectivas lingüísticas y psicolingüísticas. Se adoptan, en primera instancia, las contribuciones del modelo de la lingüística del texto especializado para la comunicación en el ámbito científico-académico (Swales, 2004), realizado en forma de artículo de investigación, como fuente importante de conocimiento en las disciplinas, pues la investigación no tendría ningún impacto si no se divulgase como descubrimiento.

El modelo CARS (create a research space) ideado por el referido autor sirve de base para describir cómo se va organizando cada uno de los elementos que conforman el artículo de investigación en estructuras o movimientos, a su vez constituidas por subestructuras menores dispuestas en secuencias. El modo de organización discursiva de estas estructuras es de naturaleza argumentativa, puesto que, como explican Bolívar y Beke (2011), su función es persuadir de la validez de las ideas que se expresan en el discurso, es decir, de la razón de ser de las acciones.

Se destaca la importancia de reconocer el papel que juega el lenguaje científico en la construcción social del conocimiento y en su circulación y difusión. Porque es el lenguaje, especialmente el escrito, el que vehicula el pensamiento y el conocimiento científico, sirviéndose para ello de recursos argumentativos y lingüísticos que permitan convencer a los demás de sus hallazgos, de sus postulados y sus implicaciones, de allí el interés por centrar la mirada en la argumentación como discurso esencial a la investigación.

El pensamiento argumentativo en la investigación

La investigación requiere esencialmente del pensamiento argumentativo para justificar y demostrar las tesis, lo que permite atribuirle validez al conocimiento científico que se construye, al someterlo a consideración de la comunidad académica en la que se inscribe. En este sentido, se adoptan como fundamento las perspectivas de la argumentación en su dimensión dialógica y dialéctica (Plantin, 2005; Van Eemeren et al., 2006), según lo cual se presentan distintos puntos de vista o argumentos respecto a determinados razonamientos, para su posible resolución mediante una discusión con argumentos razonables como forma de favorecer el avance dialéctico del conocimiento. De este modo, el escritor/productor necesita adoptar estrategias argumentativas para elaborar discursos orientados a convencer, adoptando, de igual modo, mecanismos lingüísticos y discursivos que permitan incorporar premisas y estructurar argumentos lógicamente.

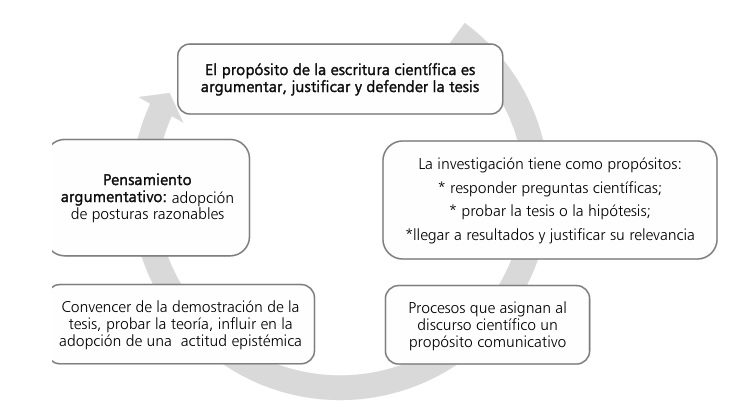

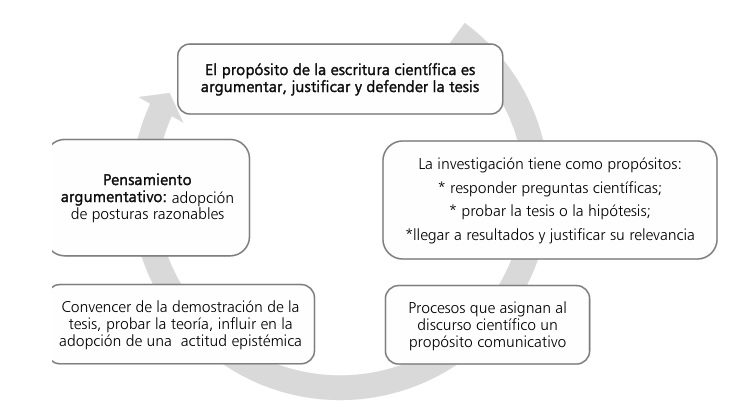

La construcción escrita del discurso científico tiene un propósito comunicativo bien definido: convencer de la demostración de la tesis, probar una teoría, influir para que los interlocutores (lectores potenciales) adopten una actitud epistémica frente al nuevo conocimiento, proceso que puede observarse en la figura 1.

Figura 1

El desarrollo del pensamiento argumentativo en la prosa científica

Figura 1

El desarrollo del pensamiento argumentativo en la prosa científica

Fuente: elaboración propia.

En efecto, se reconoce el predominio del pensamiento argumentativo en la prosa científica, el cual depende de la interacción dialógica que se establece con los discursos y autores adoptados como marcos de referencia para interpretar o fundamentar las ideas. Para el escritor, este diálogo implica identificar, interpretar y valorar las distintas voces que se van incorporando en el texto, junto a la adopción de perspectivas propias para la construcción de conocimiento. Para convencer, se requiere que el escritor sea capaz de contrastar con la teoría, formular opiniones y adoptar posturas sobre los fenómenos, y expresarlas dominando las convenciones y recursos discursivos de la comunidad disciplinar. El diálogo se convierte en condición indispensable de la argumentación, como sostienen Castro Azuara y Sánchez Camargo (2013), dado que permite al escritor desarrollar capacidades para descubrir el procedimiento en el que se basan ciertas afirmaciones y confrontarlas con sus propios planteamientos, lo que facilita el posicionamiento para la argumentación.

En consecuencia, al investigador/productor del texto se le plantean tensiones que necesita resolver, respecto a cómo estructurar esa polifonía de voces, incorporando o dejando constancia de su punto de vista en su propia voz, valiéndose de recursos diversos para ello, tales como parafrasear, resumir, categorizar, citar textualmente, comentar o poner en relación las ideas al momento de establecer similitudes o divergencias. Todos estos procesos constituyen requisitos básicos que los estudiantes deben dominar para argumentar y confrontar posturas en las instancias de composición escrita.

De igual modo, a través del discurso científico el estudiante necesita aprender a argumentar por qué se obtuvieron tales resultados y cuál es su significado, a fin de establecer que se trata de una buena contribución, si bien sustentada en otras investigaciones. Ello implica demostrar, mediante la argumentación, la justificación y los medios probatorios, que los resultados presentados constituyen un aporte original y novedoso al conocimiento existente. Asimismo, se pretende convencer de la coherencia entre las metodologías empleadas, los fenómenos observados y sus resultados para justificar los objetivos y sostener las conclusiones. La esencia del discurso científico es demostrar y convencer de la explicación del fenómeno. En efecto, la validez de la investigación y su aceptación dependen, en gran parte, de la capacidad de demostración y argumentación, del poder de justificación del investigador.

En la ciencia, este orden argumentativo requiere de una lógica y de una argumentación retórica institucionalizadas (Carlino, 2006; Padilla et al., 2011), en la cual el investigador precisa volver sobre los fundamentos teóricos, la justificación metodológica, las ópticas de observación y medición, las pruebas experimentales, para encontrar formas de demostrar más eficazmente la relevancia de los resultados y la novedad de las conclusiones (Prieto Acosta, 2015). Este proceso, guiado por el pensamiento argumentativo, necesita de un trabajo de contrastación y discusión, a partir de fuentes teóricas y de los datos, para la demostración de la tesis, variando según las disciplinas.

Dado que la ciencia tiene que servirse de la retórica para presentar argumentativamente las ideas, el investigador debe tomar la palabra, mostrarse y responsabilizarse como autor, dejando clara su contribución, que, si bien puede ser pequeña, está fundamentada en las contribuciones de otros, tal como lo planteara en el siglo XII Bernardo de Chartres (citado en PinaStranger et al., 2013). Este filósofo afirmaba que los investigadores se apoyan en el cuerpo de conocimientos establecidos por sus antecesores como sobre los hombros de un gigante, lo que les permite ver más lejos que el mismo, aunque su tamaño sea muchísimo menor. Ello significa establecer nexos entre el conocimiento nuevo, original, y el establecido (avalando, polemizando o contrastando), lo cual, discursivamente, requiere de la relación de distintas voces.

Estas ideas son rescatadas por Padilla et al. (2010), quienes admiten que el proceso de construcción argumentativo asume particularidades propias en el discurso académico-científico, en relación con tres cuestiones fundamentales:

-

El uso riguroso del saber ajeno a través del manejo adecuado y honesto de las fuentes bibliográficas, entendidas como argumentos de autoridad

para sustentar los hallazgos.

-

Una articulación entre el saber ajeno y el saber propio, consecuencia de la articulación teoría/evidencias empíricas.

-

Una articulación argumentada entre teoría y conocimiento empírico, es decir, entre hipótesis teóricas y contrastación con los datos empíricos, para la generalización.

La integración de estos tres componentes caracteriza el pensamiento argumentativo en la ciencia, el cual constituye el modo privilegiado de comunicación del saber científico (Padilla et al., 2010, con ideas sustentadas parcialmente en conceptualizaciones de Martínez, 2005), asociado a la concurrencia de: una argumentación demostrativa, que privilegia el ratio y que implica la articulación del marco teórico con las hipótesis, los datos y las conclusiones; una argumentación persuasiva, con privilegio del pathos para discutir y comunicar los resultados eficazmente, con buenas razones (retóricas); y una argumentación dialéctica, que convoca a un razonamiento fundado en el ethos, más relacionado con una intersubjetividad responsable y sustentado en la concepción del conocimiento científico como saber provisional.

Es innegable que esta caracterización argumentativa del discurso científico contribuye a la creación del conocimiento y a su evolución, siempre y cuando los investigadores adopten frente al quehacer científico la postura de la construcción sistemática del saber, sustentada en la idea de que el conocimiento científico avanza sobre la base de su transformación, y no de la simple acumulación de nuevo saber, ignorando las conquistas previas de la ciencia (Padilla, 2019). En ese sentido, tal idea constituye la esencia de la escritura argumentativa.

Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados del análisis de los artículos, proyectos e informes del género de investigación, al igual que los problemas identificados en la escritura de artículos redactados por los estudiantes de grado.

Problemas que caracterizan la escritura con potencialidad epistémica

Se identifican dificultades en la escritura académica que constatan conflictos en los estudiantes al incorporarse a prácticas discursivas propias de las disciplinas, en las actividades de investigación, y que coinciden con carencias reportadas por diversos estudios (Bassi, 2016; Bolívar & Beke, 2011; Carlino, 2006; Castelló, 2016; Castro Azuara & Sánchez Camargo, 2013; Navarro & Montes, 2021; Padilla, 2019; Padilla et al., 2011; Serrano et al., 2017), configuradas en preocupaciones de interés en los escenarios académicos.

1. Se parte de la dificultad que confrontan los estudiantes para comprender la estructura polifónica de los textos. Esto se refleja en el escaso manejo e interpretación del discurso citado, lo cual pone de manifiesto un problema de fondo en la comprensión y en la composición, dado por la dificultad para leer argumentativamente los textos e identificar los puntos de vista y argumentos que los sostienen, lo que les impide advertir coincidencias y significados. Veamos un ejemplo:

“El lenguaje es un fenómeno social, reflejo de la sociedad y la mente en su conjunto”. Esta afirmación de Michael Halliday (1979) destaca la conexión intrínseca entre el lenguaje y la sociedad. Asimismo, Carmen Silva Corvalán (1989) define la sociolingüística como una disciplina que explora la lengua en su contexto social, centrándose en la variabilidad lingüística y su interrelación con factores sociales. (USCAI01, 2023)

Como se observa en la cita, la habilidad para introducir otras voces dentro del texto puede ser una empresa difícil. En estos escenarios, el escritor necesita dominar algunas estrategias para la presentación de otras voces, lo cual implica hallar puntos de encuentro con el esquema expositivoargumentativo que construye. En la cita, resalta que los temas sean introducidos, pero no desarrollados, confrontados o puestos en relación con alguna hipótesis, tesis o idea en discusión: la no expansión de los tópicos mostraría en ese sentido un bajo dominio del tema que se aborda.

2. En el planteamiento del problema del artículo de investigación, la mayor dificultad se encuentra en el conflicto para identificar, delimitar y formular dicho problema sustentado en evidencia empírica, datos estadísticos o resultados de estudios previos, a partir de los cuales se formulan conjeturas que se convierten en preguntas científicas. Usualmente, las imprecisiones más evidentes en esta sección se observan al definir el problema, de manera que guarden coherencia entre sí sus componentes: las preguntas, los objetivos y las hipótesis de la investigación (Difabio & Álvarez, 2019; Serrano et al., 2017), formulados a partir de la revisión de la literatura y del conocimiento existente. Los siguientes extractos ilustran la ausencia de claridad y coherencia entre los elementos del problema de investigación:

La presente investigación tiene como objetivo estudiar el bilingüismo en Colombia, desde la perspectiva de la valoración lingüística y transdisciplinar. (USCAI05, 2023)

Como problema se ha evidenciado que los niños tienen dificultades para expresar y comunicar sus pensamientos, sentimientos y emociones a través del dibujo […] A partir de la problemática planteada se formulan las siguientes preguntas: ¿Cómo el dibujo infantil contribuye al desarrollo de la expresión y comunicación en niños de nivel inicial? ¿Cuáles son los fundamentos teórico-conceptuales que sustentan el desarrollo de la expresión y comunicación de los niños de Educación Inicial II, mediante actividades de dibujo infantil y cómo se sustenta la relación entre estas variables? ¿Cuál es el nivel de expresión y comunicación del lenguaje de los niños explorado mediante el diagnóstico con la aplicación del pretest y postest, en los niños? Objetivo general: analizar cómo el dibujo contribuye al desarrollo de la expresión y comunicación de los niños de Educación Inicial II. (UCCTI02, 2023)

Con frecuencia se evidencia, en los artículos de investigación escritos por estudiantes en formación, que el objetivo general no está debidamente delimitado, como bien se observa en el primer extracto. También puede ocurrir que los objetivos específicos no corresponden en su formulación con las tareas esperadas que se deberían desarrollar para llegar a la meta y alcanzar el objetivo general. De la misma manera, y como ya fue dicho, los estudiantes confrontan serios conflictos para formular el problema de investigación sustentado en evidencia empírica, datos estadísticos o resultados de estudios previos, a partir de los cuales se plantean conjeturas que generan preguntas e hipótesis y objetivos coherentes, como se constata en el segundo extracto. Este tipo de dificultad surge en la escritura epistémica cuando el estudiante ha tenido poco acceso a modelos de escritura, escaso acompañamiento por parte de tutores, o cuando la escritura del proyecto de la modalidad de grado se deja para el final de todo el proceso, sin tiempo para elaborar conocimiento, reflexionar y revisar. En estos contextos, no solo es suficiente saber leer y escribir con propiedad, sino que el dominio del género discursivo y la apropiación de unas habilidades investigativas, de selección, caracterización y reconocimiento de la información necesaria, así como de los procedimientos metodológicos para abordar el tema de investigación, son habilidades fundamentales para la activación de los recursos que proporciona la escritura con potencial epistémico.

3. En la construcción del estado del arte, los estudiantes confrontan dificultades para interpretar y develar la lógica presente en la descripción, explicación o interpretación que del fenómeno hacen los teóricos o investigadores. Desde esta lógica, se advierten conflictos para dar cuenta sobre qué se ha estudiado en torno al tema de interés, cuál es la producción investigativa existente y desde qué enfoques, teorías y métodos se ha abordado, cuáles son los aportes que se ofrecen para delimitar el estado de conocimiento y orientar decisiones sobre la metodología a seguir. Así mismo, los estudiantes confrontan problemas en cuanto a procedimientos intelectuales sistemáticos de clasificación, categorización y conceptualización (Vélez & Galeano, 2002). Como consecuencia, estas carencias impiden determinar los ejes temáticos y enfoques más destacados en el área de conocimiento, así como realizar inferencias que permitan esclarecer por dónde ha ido la investigación. El siguiente ejemplo de un artículo de titulación así lo confirma:

Como estado del arte el kamishibai es una estrategia metodológica para el desarrollo del lenguaje oral en el nivel de educación inicial, es un tema innovador dentro de la enseñanza-aprendizaje, diferentes autores han realizado investigaciones importantes tanto a nivel internacional, nacional y local. En España, Velarde (2016) el objetivo de su investigación fue mejorar la práctica pedagógica a partir de la aplicación de los cuentos como estrategias metodológicas para el desarrollo del lenguaje oral en los niños mediante el uso del kamishibai. Como resultado señaló que el empleo del método kamishibai contribuyó en los niños en su lenguaje oral, expresándose oralmente y facilitando su socialización con niños de su edad.

En Perú, Palacios (2020), realiza una investigación: “Propuesta de actividades para fomentar el uso del kamishibai en los niños y niñas de 3 a 5 años” con el objetivo de aplicar el uso del kamishibai en los niños para la

comprensión y expresión de textos orales, con una guía de actividades a 25 niños del nivel inicial. Como resultado menciona que el uso del kamishibai, pretende lograr que se desarrollen actividades lúdicas para mejorar la comprensión y expresión de textos orales. En la ciudad de Ambato, se evidencia un relevante aporte de la autora Calvache (2020), quien en su investigación titulada “Programa de cuenta cuentos para el desarrollo de la conciencia fonológica mediante el uso del kamishibai”. Concluye la autora que con ayuda del kamishibai se puede solucionar y prevenir bajo nivel de conciencia fonológica, y reducir la prevalencia de niños y niñas con retraso del lenguaje.

En Quito, la autora Guagala (2020), en su investigación “El kamishibai como estrategia didáctica para fomentar la lectura y el interés cultural de las leyendas quiteñas” con el objetivo de fomentar la lectura y el interés cultural de las leyendas de la capital del Ecuador. Como resultado elaboró una propuesta educativa para promover el kamishibai de una forma artística, educativa y didáctica (UCCTI03, 2023).

Este es un ejemplo de escritura reproductiva, que evidencia escasa capacidad de la estudiante para elaborar ideas propias y develar el estado de conocimiento sobre el problema de estudio, qué se ha estudiado, desde qué enfoques, teorías y métodos se ha abordado y cuáles son los aportes que permitan orientar decisiones sobre la metodología a seguir.

4. Dada la dificultad para construir puntos de vista y argumentarlos, también es difícil percibir en los fundamentos teóricos cuáles son los conceptos que integran las teorías como puntos de encuentro. El siguiente ejemplo lo evidencia:

El lingüista francés Meillet subrayó en numerosos textos el carácter social de la lengua, o mejor, la definió como un hecho social. Si bien sabemos que una lengua posee una organización de su variación que es una semiótica de la

estructura y de los procesos sociales, en particular en la configuración de sus

dialectos (de clase, región, género y etnia) y sus registros (géneros) (Bixio, 2009). De igual manera es importante resaltar

y mencionar cómo Halliday (1979) propone el lenguaje como semiótica social, como un enfoque que resalta la importancia de entender el lenguaje como una forma de acción social y de analizar cómo se utilizan los recursos lingüísticos para construir y negociar significados en diferentes

contextos sociales (USCAI152023).

En la cita apreciamos un cuidado por atender y activar los mecanismos de cohesión textual; no obstante, la distancia epistémica entre las teorías que plantea el autor, y su intento por hallar puntos de encuentro, dificulta al lector especializado el proceso de activación de inferencias que permita relacionar tres visiones distintas sobre los hechos del lenguaje. Estos casos ocurren con frecuencia en la escritura con función epistémica de estudiantes en formación. Encontrar puntos de encuentro con las teorías, o como se expresa de manera frecuente en las discusiones de académicos, “casarse con una familia epistémica”, implica el reconocimiento de que no todas las voces, puntos de vista y concepciones teóricas pueden encontrarse en el mismo párrafo. Castro Azuara & Sánchez Camargo (2013) analizan esta dificultad al destacar que en los fundamentos teóricos resulta complicado identificar cuáles son las valoraciones específicas respecto de los enfoques y debates actuales, cuáles son los aportes teóricos para explicar las variables.

En ocasiones, lo que importa es reproducir qué dice el autor o el texto, pero no se infiere desde qué marcos conceptuales, ideológicos o históricos se dice ello, debido, muy probablemente, a dificultades confrontadas para aplicar estrategias de lectura crítica y argumentativa.

5. En materiales y métodos, de igual modo, se observan dificultades en los estudiantes al momento de definir con precisión el modelo lógico que se sigue en la investigación científica para explicar los procedimientos y operacionalizar las variables que serán analizadas en atención a la pregunta y a los objetivos relacionados. Para ilustrar esta dificultad, se presenta el siguiente ejemplo:

Para el logro del objetivo propuesto en la investigación, que consiste en determinar el aporte de las estrategias lúdicas para fomentar la conciencia

ambiental en los niños de educación inicial, se adoptó el enfoque cualitativo, basado en la recolección y el análisis de datos. Su propósito principal

es descubrir y mejorar las preguntas de investigación […] Este análisis

proporciona una base sólida para diseñar una propuesta de intervención

que utilice estrategias lúdicas para fomentar la conciencia ambiental en los niños. Además, el diseño de investigación sigue un enfoque no experimental, no hay manipulación entre las variables (UCCAI09, 2023).

Se observan inconsistencias en relación con el enfoque, alcance diseño y método, con base en la pregunta científica y el objetivo de investigación. No se exponen las etapas del diseño, ni se explica el procedimiento a seguir. Se debe precisar en qué consiste la propuesta pedagógica, cuál es su finalidad u objetivo, cómo se estructura y cuál fue el proceso de validación realizado.

6. En cuanto a la intertextualidad, se observa que, si bien se incorpora la voz ajena a través de citas directas o indirectas (integradas o no integradas), esta no es utilizada de manera estratégica por el estudiante para establecer discusiones que enriquecen el debate actual sobre la temática, lo cual impactaría directamente la creación de conocimiento nuevo, mostrando así el potencial epistémico que tiene la escritura. Como se aprecia en el siguiente extracto, se introduce la citación como argumento para la validación del saber o como verdad absoluta sin cuestionamiento, pero esto no refleja el nivel de profundidad en la revisión de la literatura como resultado de la lectura crítica y analítica:

“En el desarrollo del niño como ser social, la lengua desempeña la función más importante”, dice Halliday en su libro El lenguaje como semiótica social (1978), libro que nos muestra la importancia de la educación desde la lengua, dándonos a conocer la calidad de esta como conducto principal por el cual se dan los modelos de vida (USCAI8, 2023).

Es evidente que las dificultades que presentan los estudiantes para discutir con una o más posturas epistémicas se relacionan con habilidades que podrían adquirirse mediante prácticas de escritura situadas en el aula universitaria, bien a través de proyectos de investigación o de la escritura de ensayos académicos en donde las figuras del tutor y de los pares serían centrales. Entendemos entonces que la escritura con función epistémica implica un conjunto de habilidades para construir un mundo textual que dialogue con otros textos de la misma disciplina y que aporte a la creación de nuevo conocimiento.

7. Uno de los apartados que parece aún más difícil en su construcción es la sección de resultados y discusión, puesto que constituye el momento de síntesis y de reelaboración teórica, al retornar de los hechos a la teoría para la explicación de resultados. Se requiere de la argumentación y justificación del conocimiento construido para mostrar la relevancia de los resultados, a partir de la articulación entre hipótesis y objetivos, datos y conclusiones, ofreciendo aportes al conocimiento. Este proceso en algunos casos representa problemas, dado que a la mayoría de los estudiantes les cuesta comprender la coherencia lógica y la complementariedad existente entre cada etapa del proceso investigativo, por lo que se infiere igualmente que el diálogo entre autores que se han ocupado de estudiar el tema con los hallazgos encontrados en el estudio se convierte en una tarea difícil, y que en la mayoría de los casos la discusión resulta inexistente (Castro Azuara & Sánchez Camargo, 2013).

El análisis de estas carencias en la escritura científica del estudiante revela que en su composición persiste un empobrecimiento al momento de desarrollar ideas, que impide conocer, a través de su propia voz, cuál es el conocimiento que se va elaborando sobre el tema y cuál es la perspectiva propia de soluciones al problema objeto de estudio, debido a las dificultades confrontadas en cuanto a la interpretación de puntos de vista. Tales resultados se ven confirmados en el estudio de Navarro (2019).

El examen de las dificultades expuestas permite inferir que el mayor problema de los estudiantes se asocia con la lectura de investigación analítica, crítica y con propósito, algo que les impide alcanzar su posicionamiento en el tema y elaborar puntos de vista propios. El estudiante continúa en el rol de reproductor de conocimiento, debido a que las experiencias con la lectura y escritura académicas no le han fortalecido en sus estrategias de pensamiento crítico, lo que le impide interpretar, inferir, construir y transformar conocimiento. No obstante, investigaciones como las de Navarro (2019) concluyen que estas dificultades se deben a conflictos generados, en algunos casos, en el hecho de que los estudiantes no logran adoptar prácticas letradas adecuadas a las formas esperadas de comunicar, tema que requiere mayor estudio en el futuro.

Finalmente, la revisión de las carencias manifestadas por estudiantes de nivel de grado en la escritura de investigación científica plantea el desafío de reflexionar sobre algunas propuestas que orienten el quehacer de la escritura en la universidad como proceso epistémico y argumentativo. De ahí el interés por fortalecer en la formación, como proponen Serrano et al. (2017), las competencias cognitivas necesarias para dominar los modos de leer y escribir propios de los géneros científicos, según las particularidades de cada comunidad disciplinar.

Cómo desarrollar en la universidad la escritura científica como proceso epistémico y argumentativo

Para la universidad es crucial partir de la visión de que el investigador se va formando desde los estudios de grado, favoreciendo sobre todo en sus espacios de formación habilidades de pensamiento crítico, ligadas a capacidades de escritura epistémica y argumentativa para el desarrollo de las competencias científicas. Esta tarea implica proporcionar estrategias y recursos para enseñar cómo leer, escribir y pensar en las ciencias y construir habilidades para comunicar conocimiento científico. Principalmente, se debe insistir en acompañar a los estudiantes, proponiéndoles experiencias de lectura y escritura epistémica como fundamento de la formación investigativa, para crear conocimiento y promover el desarrollo de la ciencia en el país.

Este planteamiento destaca el enorme compromiso de los profesores de distintas disciplinas en el esfuerzo de insertar a sus estudiantes en la cultura de la ciencia, resignificando la lectura crítica y la escritura epistémica en el desarrollo del pensamiento científico. Es necesario proponer experiencias de lectura de artículos científicos relacionados con las disciplinas, en las cuales los estudiantes, al leer, hablar y escribir, se apropien del lenguaje científico disciplinar, al tiempo que desarrollan habilidades de pensamiento crítico y argumentativo, como una actividad frecuente en el aula universitaria.

Adicionalmente, es importante orientar a los estudiantes en la construcción de una perspectiva personal sobre aspectos teóricos, los desarrollos metodológicos y los resultados de la investigación que adelantan (Lara et al., 2022).

En relación con el artículo de investigación en tanto género, modalidad de comunicación científica por excelencia, Castelló (2016) argumenta que este debe cumplir con su función epistémica, al construir y hacer avanzar el saber en un ámbito de conocimiento específico. Para ello, el estudiante escritor debe, a través de la lectura de investigación, acceder a diversos artículos sobre la temática de interés, para discernir qué es lo novedoso, relevante y necesario, como exigencia esencial para que su artículo pueda ser aceptado y publicado.

Otro aspecto que debería ser tomado en cuenta en la escritura de investigación es cómo desarrollar en los estudiantes habilidades argumentativas. Para ello, es importante reconocer que la escritura argumentativa cobra sentido cuando el productor del texto conoce del tema y es capaz de tomar una postura sobre problemas o fenómenos para expresarla siguiendo las convenciones de la comunidad disciplinar. De este modo, aprender a dejar constancia de su propia voz, y sobre todo, identificar y dominar los recursos discursivos para hacerlo, es lo que determina la capacidad del estudiante para argumentar y defender o confrontar posturas. Al respecto, Carlino (2006) destaca que la escritura de investigación supone aportar conocimiento nuevo, original, avalando o polemizando con el conocimiento ya establecido, lo que implica, a su vez, “la necesidad de compaginar enunciaciones: la voz del autor que escribe la tesis con las voces de los otros autores que han investigado y aportado conocimientos sobre la temática” (p. 16).

Se ha advertido el rol de la argumentación en la investigación para la generación de conocimiento, puesto que es la que determina la construcción de argumentos razonables para la construcción de nuevas perspectivas sobre los fenómenos. El uso de recursos evaluativos y de posicionamiento discursivo, como los reforzadores y matizadores modales, y las estrategias para establecer la inserción de voces propias y ajenas son esenciales en el desarrollo del discurso argumentativo.

Desde esta perspectiva, se destaca que el desarrollo de competencias argumentativas en los estudiantes universitarios está estrechamente ligado al aprendizaje y asimilación de conceptos, teorías y principios específicos del saber disciplinar. Es esta información la que fundamenta el proceso de conocimiento y constituye el repertorio de saberes que favorecen la argumentación, repertorio que cimenta la base desde la cual los estudiantes construyen puntos de vista y elaboran argumentos para convencer o persuadir.

También es crucial el desarrollo de operaciones y abordajes de pensamiento crítico para aprender a razonar, analizar datos, debatir y discernir entre distintas explicaciones, como estrategia que conduce a aprender a pensar y a escribir para crear conocimiento. El reto está en hacer que al leer y discutir, el estudiante infiera, relacione, encuentre implicaciones, similitudes, complementariedades o divergencias. Este planteamiento es crucial en la formación investigativa y en la construcción de su identidad profesional. Por consiguiente, es necesario que los estudiantes comprendan que las preguntas impactan directamente el desarrollo del pensamiento crítico y resulta por ello imprescindible que aprendan a formular preguntas relacionadas con los elementos del pensamiento, preguntas que aborden supuestos, que identifiquen puntos de vista y enfoques, que determinen causas e implicaciones.

Las competencias discursivas que requiere un estudiante en formación deberían constituir una dimensión transversal y esencial del currículo, dado que el desarrollo y el fortalecimiento de un pensamiento argumentativo en la investigación, junto con el despliegue de estrategias discursivas de la escritura científica, son fundamentales en la formación profesional.

Como se observa, es compleja la tarea del desarrollo en el estudiante de la escritura epistémica y argumentativa integrada a la investigación, con implicaciones cognitivas y afectivas que contribuyan a transformar el conocimiento y ofrecer aportes.

Conclusiones

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de analizar las dificultades que presentan los artículos de investigación de estudiantes de educación, derivados de investigación formativa y de titulación. Con base en las categorías de análisis del género artículo de investigación se determinaron dificultades en la escritura académica que revelan conflictos en los estudiantes para incorporarse a prácticas discursivas propias de las disciplinas, en las actividades de investigación.

Específicamente, se evidenciaron falencias para comprender la estructura polifónica o la intertextualidad en los textos, así como limitaciones para plantear un problema de investigación, construir el estado del arte o presentar resultados, analizarlos y discutirlos con la teoría, mediante la argumentación y justificación del conocimiento construido para mostrar la relevancia de los resultados, ofreciendo aportes al conocimiento.

Estas carencias de los estudiantes están basadas en un aprendizaje que se sustenta en el ensayo y el error. Las consecuencias que se derivan de este ejercicio se evidencian en la insuficiente habilidad de gestión de mecanismos discursivos para incorporar la polifonía en los textos, articular el punto de vista propio con otras perspectivas, elaborar argumentos coherentes y relacionarlos, mostrar posicionamiento en el tema, lo que interfiere en la capacidad para tomar postura frente al conocimiento. Estas dificultades requieren ser atendidas en las instancias de formación de grado, a fin de que el estudiante conozca cómo participar de las prácticas discursivas de su disciplina y aporte de modo consciente en la construcción de nuevo conocimiento.

Ante el objetivo de proponer estrategias sobre cómo favorecer la escritura epistémica y argumentativa en la universidad, para que los estudiantes se conviertan en gestores y productores de conocimiento, se busca abordar diferentes iniciativas de enseñanza e investigación. Ello supone tanto experiencias de escritura de investigación que orienten a los estudiantes a elaborar argumentaciones razonables, sobre problemas de sus ámbitos de estudio, como prácticas que favorezcan la formación de profesionales reflexivos, críticos y comprometidos con la investigación de problemas pertinentes y la generación de conocimiento para aportar soluciones.

Finalmente, se concluye que la universidad tiene un compromiso ético con el estudiante desde su ingreso a la vida académica, que consiste en comprender que la formación en competencias de escritura epistémica y argumentativa para el fortalecimiento del pensamiento crítico en la investigación, como eje transversal en el trayecto de la formación, no está desvinculada de las políticas y estrategias institucionales que fomentan la investigación y la docencia. Esto implica fortalecer el dominio de capacidades de razonamiento y habilidades discursivas y persuasivas para que, como aprendiz, se incorpore de manera propositiva en las discusiones que se generan en la dinámica del desarrollo epistemológico de las diversas áreas de conocimiento.

Estamos convencidos de que el estudiante que dispone de un repertorio de conocimientos elaborados cuenta, a su vez, con habilidades retóricas y discursivas y, lógicamente, está mejor preparado para desarrollar argumentaciones que contribuyen con la construcción de conocimiento científico, lo que determina sus capacidades reflexivas y críticas para tomar decisiones informadas y estratégicas y su identidad para actuar como ciudadano y profesional más consciente y participativo.

Sobre los autores

María Stella Serrano-Moreno es Doctora en educación por la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, título reconocido como PhD por la SENESCYTEcuador. Docente titular principal de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Coordinadora del Centro de Investigación en Ciencias de la Educación en esta misma universidad. Con trayectoria investigativa centrada en competencias de investigación, didáctica de la lengua escrita y escritura científica universitaria.

Elennys Oliveros-Rodríguez es Doctora en lingüística por la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia. Su trayectoria investigativa está centrada en el estudio del discurso científico y en la enseñanza de la lengua escrita en la universidad.

Elio Antonio Moreno-Balza es MSc. en protozoología por la Universidad de Los Andes, Venezuela. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Docente investigador en parasitología experimental, especialmente, en tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas.