Introducción

El acceso universal a la educación superior constituye un derecho fundamental, por lo que la equidad, la inclusión y calidad son grandes desafíos para el desarrollo de la sociedad, aunque no todos los países lo consideran en igual medida. Ampliar el acceso a la educación superior es crucial para el éxito en la economía mundial del conocimiento, en lo que respecta a la empleabilidad a nivel individual, y en relación con el desarrollo nacional y la competitividad internacional a nivel macro, la educación superior debe estar al alcance de todos y no debe impedirse el acceso a ella (UNESCO-IESALC, 2020). En ese sentido, Schofer & Meyer (2005), con respecto a los estudiantes matriculados en la educación superior a nivel mundial, manifiestan:

En 1900, aproximadamente 50 000 estudiantes estaban matriculados en instituciones de educación superior en todo el mundo, lo que representa una pequeña fracción del 1 % de las personas en edad universitaria. Para el

año 2000, el número de estudiantes terciarios había crecido aproximadamente a 100 millones de personas, lo que representa alrededor del 20

% de la cohorte mundial. (p. 898)

Estos datos evidencian que el acceso a la educación superior a nivel mundial en el último siglo ha incrementado considerablemente y que la expansión de las tasas de matriculación en la educación superior ha sido significativa en las últimas décadas. Al respecto, Yu & Delaney (2016) destacan que, entre 1999 y 2005 , el 86,6 % de los países analizados experimentaron una expansión en este ámbito, y el 17,9 % de ellos lograron aumentos superiores al 100 % en las tasas brutas de matriculación. De manera similar, Wagner (2006) señala que, entre 1995 y 2003, la matrícula media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos creció aproximadamente un 33 %. Sin embargo, a pesar de estos avances, la región latinoamericana aún enfrenta desafíos, pues si bien la tasa de matriculación en educación superior ha aumentado, su participación sigue siendo menos de la mitad en comparación con los países de altos ingresos (Altbach et al., 2019). Por último, a nivel mundial, Brunner (2021) resalta que, en los últimos treinta años, la matrícula en educación superior creció en 161 millones de estudiantes.

En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas (2022) promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y específicamente, el Objetivo 4 pretende, al año 2030, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, para lo cual, en lo relacionado a la educación superior, la meta 3 asegura “el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

Con relación a lo anterior se constata que el acceso a la educación ha aumentado drásticamente, las tasas de analfabetismo se han reducido y las oportunidades de emprender un camino de aprendizaje a lo largo de toda la vida se han ampliado enormemente (UNESCO-IESALC, 2022), lo que comprueba que “la gratuidad en la educación es una de las medidas que mejoran la equidad en el acceso” (Rivera, 2019, p. 3).

Por otra parte, el impacto del COVID-19 en la matrícula ha variado según la región y el nivel de ingresos, puesto que los países de ingresos altos en Europa y América del Norte pudieron hacer frente a la interrupción mediante el financiamiento gubernamental y el aumento de la matrícula nacional, mientras que algunos países de ingresos medios y bajos experimentaron reducciones en este rubro. También, los estudiantes desfavorecidos tienen menos posibilidades de completar la educación primaria y secundaria, lo que consecuentemente repercute de manera negativa en su acceso a la educación superior y revierte los avances en relación con la masificación de la educación superior (UNESCO-IESALC, 2022). A nivel mundial, para el 17 de marzo de 2020, los cierres temporales ya habían afectado a 21,7 millones de estudiantes y a 1,3 millones de docentes, transformando la vida de miles de personas (UNESCO-IESALC, 2020). A esta situación se sumaba la incertidumbre de los jóvenes que se encontraban en el proceso de ingreso a la educación superior.

En torno a ello, Rivera (2019) señala que “dentro de la región de América Latina y el Caribe se han realizado esfuerzos para la ampliación de la cobertura de la educación superior, y desde los años setenta se encuentra vigente en algunos países la política de gratuidad” (p. 9). Consecuentemente, en las dos últimas décadas se refleja un significativo aumento de los niveles de cobertura de la educación terciaria en los países andinos, los mismos que aúnan medidas para promover la educación superior. Frente a ello, se constata que el aumento de los estudiantes con educación secundaria finalizada y el aumento de la oferta de cupos a educación terciaria pueden incidir en el acceso a la educación superior de los quintiles más bajos y que la mejora del acceso económico de los quintiles uno y dos se relaciona considerablemente con la mejora de la participación en la educación superior (HerreroOlarte & Baena, 2022). Sin embargo, Herrera-Cuesta (2019) muestra otra mirada con relación al acceso, dado que los estudiantes cuyos padres tienen empleos no cualificados y niveles educativos bajos enfrentan mayores barreras para acceder a la educación superior, manifestando que existe una significativa infrarrepresentación de estudiantes de origen familiar con bajo capital educativo y socioeconómico en las universidades españolas.

Por su parte, Goastellec y Välimaa (2019) señalan que la educación superior constituye un escenario donde las dinámicas de estratificación social y territorialización de políticas se entrecruzan, por lo que, históricamente, el acceso a la educación superior ha servido como mecanismo para reproducir las estructuras de poder, limitando la inclusión de ciertos grupos sociales y geográficos, mediante criterios de admisión aplicados de acuerdo con factores sociales que generan una distribución desigual de oportunidades académicas en función del contexto territorial y de las categorías de ciudadanía y privilegio.

El objetivo de esta investigación es analizar la producción científica sobre el acceso a la educación superior desde 1957 hasta el año 2022 procedente de la Web of Science (WoS), mediante el método de análisis bibliométrico, utilizando Bibliometrix con la aplicación Biblioshyne.

Bibliometrix fue programado en lenguaje R para facilitar la interconexión con otros paquetes en el mismo lenguaje. Desarrollado por primera vez en el año 2017 por Massimo Aria y Corrado Cuccurullo, funciona principalmente con datos de WoS, Scopus y Dimensions. La interfaz es intuitiva y bien organizada, los desarrolladores han dividido el menú principal de acuerdo con el flujo de trabajo, incorporando análisis y gráficos para métricas de tres niveles (fuente, autor y documento) y tres estructuras de conocimiento (conceptual, intelectual y social). A su vez, las opciones de análisis son diversas y se subdividen en siete categorías (resumen, fuentes, autores, documentos, estructuras conceptuales, estructura intelectual y estructura social), en tanto que los gráficos, mapas y análisis de rendimiento generados se pueden exportar a varios tipos de formatos de archivo, y elementos como las tablas se pueden copiar al portapapeles, guardar como archivos de Excel o Adobe o imprimir (Moral-Muñoz et al., 2020).

La bibliometría como método investigativo proporciona información tanto cuantitativa como cualitativa sobre la producción científica, enfocándose fundamentalmente en el impacto de dicha producción (Paz et al., 2018, p. 2). En el presente caso, el campo de estudio es el acceso a la educación superior como un derecho de las personas, tema de investigación en el mundo científico.

Según Szomszor et al. (2021, p. 1), “los indicadores bibliométricos se han convertido en una de las herramientas más frecuentes de la práctica habitual en la gestión de la investigación evaluativa”, en tanto que, para Sáenz y Rodríguez (2022), en referencia a los indicadores bibliométricos:

Como indicadores clave se destacan el número

total de publicaciones, el total de afiliaciones (colaboración internacional/nacional), disciplinas o áreas de la ciencia, idiomas de publicación y otras clasificaciones de tipo documental, relacionadas muchas veces con el

crecimiento y, que generalmente, se expresan en términos longitudinales o de series de tiempo. (p. 4)

Otro indicador bibliométrico que señalan estos autores es el consumo científico, que abarca la citación y el uso de los hallazgos. En ese sentido, “se entiende que los artículos con un mayor número de citas se asocian con una mayor influencia o ‘impacto’, ya que reflejan el reconocimiento de otros investigadores” (Garfield, 1955, citado en Szomszor et al., 2021, p. 2). Los indicadores bibliométricos de impacto ofrecen entonces “la disponibilidad de los datos necesarios para el análisis (las citas como objetos o propiedades cuantificables), así como la facilidad de los medios que se emplean para obtenerlos (los índices de citas)” (Riggio, 2017, p. 9).

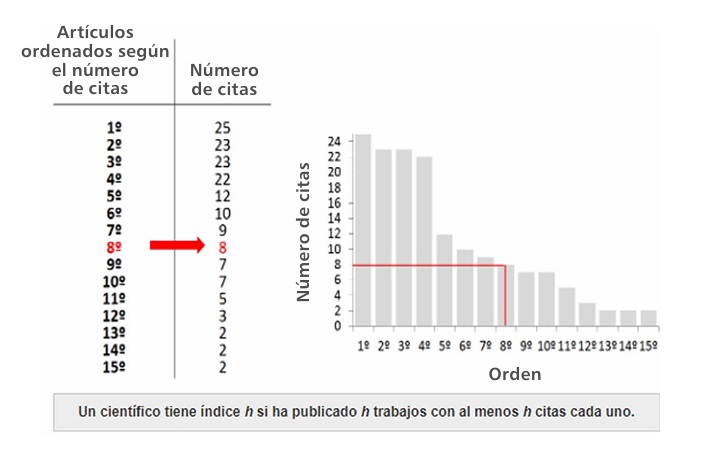

Con relación al impacto científico, “los índices H (que se correlacionan tanto con la prolificidad como con la visibilidad) de los investigadores prolíficos y más citados dependen en gran medida del campo de estudio y aumentan con el número total de publicaciones” (Montazerian et al., 2020, p. 1). Asimismo, “un científico tiene índice h si el h de sus Np trabajos recibe al menos h citas cada uno, y los otros (Np h) trabajos tienen como máximo h citas cada uno” (Universidad de Alcalá, 2022). Este índice se calcula ordenando de mayor o menor los artículos científicos según el número de citas recibidas, siendo el índice h el número en el que coinciden el número de orden con el número de citas.

En referencia al análisis bibliométrico, Szomszor et al. (2021) señalan varios puntos esenciales que se deben considerar al momento de evaluar el impacto en las producciones científicas:

Primero, la métrica de citas es solo un indicador de impacto. Los recuentos de citas reflejan el impacto indirectamente a través de una relación de población y, para documentos individuales, puede ser mala en su información […] En segundo lugar, el número de citas aumenta con el tiempo,

los artículos más antiguos tienen más citas “en promedio” que los más recientes y se debe hacer un ajuste para tener en cuenta los años transcurridos desde la publicación. Tercero, las citas se acumulan a tasas que dependen del campo. Cuarto, el tipo de documento afecta las tasas de citas, las revisiones en revistas se citan con más frecuencia que los artículos, mientras que las actas de congresos se citan con menos frecuencia que los artículos de revistas. (pp. 2-3)

Al contar con evidencia científica sobre el acceso a la educación superior de una de las bases de datos de mayor relevancia en la academia mundial como es WoS, se parte de un análisis bibliométrico de producción científica que brinda algunos hallazgos, mecanismos y recomendaciones orientados a fortalecer la actividad investigativa y la toma de decisiones a fin de incrementar las posibilidades de un acceso universal en equidad de condiciones para los estudiantes que quieren ingresar a la educación superior. La implementación de políticas públicas en educación superior ha demostrado una tendencia de barreras para grupos desfavorecidos según la cual el Estado actúa como regulador de quién accede y en qué condiciones, permitiendo que las políticas educativas favorezcan una movilidad social selectiva (Goastellec & Välimaa, 2019).

Como ya se señaló, los datos de esta investigación fueron recuperados de WoS, la cual “indexa resultados y los clasifica en varias colecciones de bases de datos bibliográficas, a partir de citas y referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, en ciencia, tecnología, ciencias sociales, artes y humanidades” (González-Pardo et al., 2020, p. 3). Según plantea Riggio (2017, p. 25), “los índices de citas multidisciplinarios Web of Science y Scopus en la actualidad prevalecen entre las fuentes empleadas en estudios bibliométricos como los de mayor influencia y prestigio en el contexto internacional”. Por ello, los datos disponibles en la WoS Core Collection facilitan el análisis de los indicadores de rendimiento más utilizados en la bibliografía: productividad e impacto de autores en términos de citas y publicaciones, organizaciones y países (Guallar et al., 2020, p. 4). Sin embargo, Herrera-Cuesta (2019) subraya que el acceso a la universidad trasciende el aspecto numérico, constituyéndose en un factor crítico para el desarrollo del sistema educativo; en este contexto, cobra importancia la implementación de estrategias para eliminar barreras que limitan el acceso de la población a la educación superior.

De los resultados obtenidos se evidencia que la producción científica en temas de acceso a la educación superior empieza en el año de 1957, con el número más alto de publicaciones científicas en el año 2019 en la WoS. La revista con la dinámica de origen más alta es Higher Education y los tres primeros países que más producción científica y colaboración internacional mantienen son Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Las universidades que aportan en investigación en temas de acceso están ubicadas en primeros lugares del ranking mundial de universidades evaluadas por Times Higher Education. Se plantea entonces la pregunta: ¿Cómo se encuentra la producción científica sobre acceso a la educación a nivel mundial?

Los hallazgos aportan información sobre documentos científicos publicados, colaboración científica entre países más productivos, distribución geográfica de colaboración en las publicaciones, afiliaciones más relevantes, autores más productivos, etc. Por tanto, permiten tener claridad sobre la forma como ha evolucionado la importancia dada por la comunidad científica a los temas del acceso a la educación superior, a fin de considerar los mecanismos más adecuados para alcanzar un acceso universal en igualdad de condiciones.

La responsabilidad social del Estado implica asegurar el acceso igualitario a la educación superior para todos los jóvenes, promoviendo la equidad de oportunidades entre los postulantes, de modo que, según plantea la Conferencia Regional de Educación Superior (2018, p. 98), “la educación superior sea un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de privilegios”. En alineación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, se exhorta entonces a los Estados a expandir la oferta educativa, revisar los procesos de admisión y establecer políticas afirmativas basadas en género, etnia, clase y discapacidad, como forma de promover el acceso universal y la permanencia en el sistema educativo.

Método

Se hace uso de la bibliometría, entendida como “el estudio cuantitativo de la producción, crecimiento, maduración y consumo de las publicaciones científicas” (Moral-Muñoz et al., 2020, p. 2). En ese sentido, Szomszor et al. (2021) manifiestan que el análisis bibliométrico es una herramienta que mejora, interpreta y aumenta la confianza en la información y en el poder de decisión, mientras que Aria y Cuccurullo (2017, p. 958) concluyen que “la bibliometría proporciona análisis más objetivos y fiables”.

Búsqueda de producción científica

Para obtener información científica sobre el tema del acceso a la educación superior se decidió analizar la producción científica, “considerando que son las revistas editadas en las bases de datos referentes de WoS las que publican un mayor número de trabajos anualmente” (Gonzalez-Pardo et al., 2020, p. 13). Se procedió entonces a realizar una búsqueda avanzada, sin refinar resultados, entendiendo que la WoS “recoge las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento desde 1945. Contiene una base de datos relativa a las ciencias sociales ‘Social Sciences Citation Index (SSCI)’ y su propio índice de impacto, el JCR” (Aznar Díaz et al., 2018, p. 3). Se consideran artículos de texto completo, reseñas, editoriales, revistas y libros sobre el acceso a la educación superior.

La ecuación de búsqueda avanzada en WOS es la siguiente: (TS= ((“access to higher education*”))) OR TS=((“transition to university*”)), considerando como opciones de búsqueda Topic, que busca títulos, resúmenes, palabras clave del autor, y Keywords Plus, como referente para la búsqueda de los artículos científicos que servirán para el análisis bibliométrico. A partir de la búsqueda se obtuvieron 1861 registros. Al respecto, Moral-Muñoz et al. (2020) señalan que:

Se pueden extraer varios indicadores del núcleo de publicaciones, como el número de publicaciones, el número

de citas, las publicaciones muy citadas, el número de publicaciones no citadas, la clasificación del campo de investigación y las citas normalizadas. De esa forma, las herramientas de software podrían ofrecer los indicadores que el desarrollador considere adecuados para la evaluación científica. (pp. 3-4)

Luego se aplican los siguientes pasos: opción Export y opción Plain text file, que permiten exportar los registros de texto completos, sin formato, para luego ir a la opción Full record y la opción Export, como forma de obtener los registros de búsqueda con base en los criterios de búsqueda citados. Posteriormente, se da un nombre al archivo de texto que se genera como bloc de notas.

Según WoS, el número de revistas de América Latina y el Caribe indexadas aumentó de 69 a 240 en un periodo de seis años (2006-2011), un crecimiento sin precedentes, si se toma en consideración que en 1982 apenas había 8 revistas de la región en el Science Citation Index (Riggio, 2017, citando a Garfield, 1983). Las publicaciones de las revistas se realizan de manera semestral, mayoritariamente, y son pocas las que editan números permanentemente, a diferencia de una pequeña representación de producciones que cuentan con menor tiempo de periodicidad, fundamentalmente publicaciones españolas (Gonzalez-Pardo et al., 2020).

Análisis bibliométrico

Se utiliza Bibliometrix de RStudio de código abierto, una herramienta que “además de permitir operaciones estadísticas, es un lenguaje de programación orientado a objetos y funcional; por lo tanto, puede automatizar sus análisis y crear nuevas funciones”(Aria & Cuccurullo, 2017, p. 960). Moral-Muñoz et al. (2020) señalan que Biblioshiny es “Bibliometrix para no programadores”, puesto que funciona con Bibliometrix y su interfaz gráfica está basada en web. Bibliometrix contiene el conjunto de técnicas más extenso y adecuado para los practicantes a través de Biblioshiny, el cual tiene una visualización excelente y es capaz de cargar y exportar información de muchas fuentes. Antes de cargar el archivo de base de datos guardado en el bloc de notas, se escribe el código de software que se utiliza para la lectura de datos: “FN ISI Export Format VR”, comando que permite dar lectura a los registros de texto en la aplicación, y luego se ejecuta el menú que permite procesar la información.

La bibliometría es una herramienta útil para evaluar y analizar el resultado de la investigación académica (Cascón-Katchadourian et al., 2020). Los estudios bibliométricos buscan, en términos generales, “estudiar la producción científica divulgada en medios formales. Estos análisis hacen uso de distintos indicadores obtenidos a partir de información o metadatos referenciales” (Sáenz & Rodríguez, 2022, p. 2). Por otra parte, según Moral-Muñoz et al. (2020, p. 3), “la bibliometría se ha convertido en una imprescindible herramienta para evaluar y analizar la productividad y el impacto académico y tecnológico”, mientras que para Cascón-Katchadourian et al. (2020, p. 2) “contribuye al progreso de la ciencia de diversas maneras: permite evaluar el progreso realizado, identifica las fuentes más confiables de publicaciones científicas, identifica los principales actores científicos, sienta las bases académicas para la evaluación de nuevos desarrollos, etc.”.

Resultados

En este aparte se presenta la información de las investigaciones sobre el acceso a la educación superior en el intervalo desde 1957 hasta 2022, con un total de 1861 documentos analizados, de los cuales el 74,36 % son artículos científicos, el 5,64 % son capítulos del libro, y el 9,34 % son documentos de actas y otras producciones científicas sobre el acceso a la educación superior. La tasa de crecimiento anual en investigación es del 7,2 %, con un total de 10,15 citas por documento; se utilizan un total de 1609 palabras clave plus y 3878 palabras clave del autor; 3934 autores han publicado a lo largo de los años analizados con coautores por documento, incluido coautorías internacionales, en tanto que se encuentran 634 publicaciones de un solo autor.

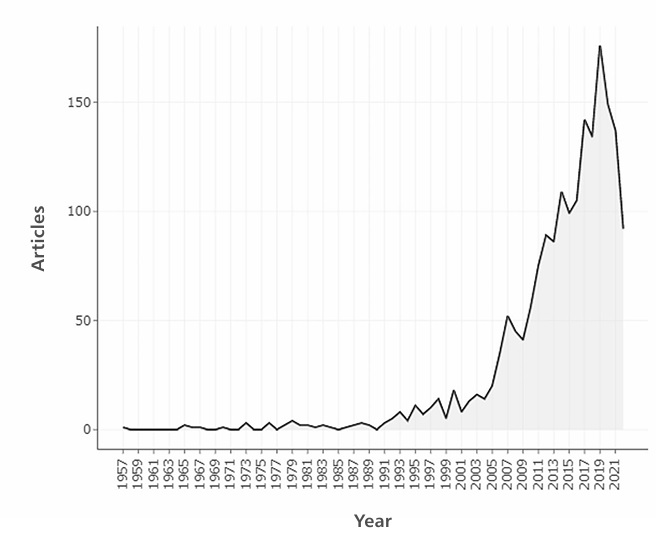

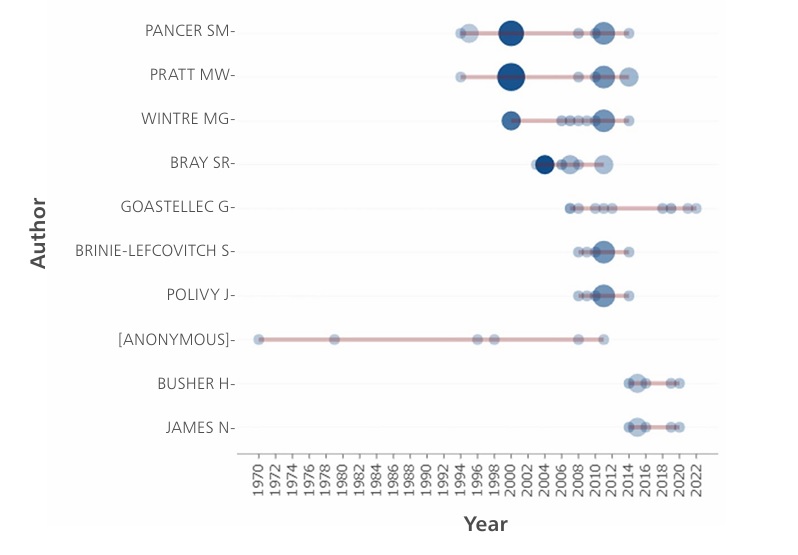

La producción científica sobre el acceso a la educación superior comienza desde el año de 1957, aunque la figura 1 muestra que desde el 2007 hasta el 2019 la literatura científica sigue un periodo de crecimiento exponencial en expansión. En el 2019 se realizaron 176 publicaciones, siendo el año con más publicaciones científicas en WOS, pero a partir del 2020 hasta el 2022 se verifica un descenso de aproximadamente el 52 %, con un total de 92 divulgaciones científicas. Ahora bien, “las tendencias recientes en la expansión de la educación superior abren mayores oportunidades de acceso a la educación superior” (UNESCO-IESALC, 2022, p. 17), lo cual permite un aumento de la producción científica que favorece a las universidades e institutos superiores en relación con la toma de decisiones para el ingreso de los estudiantes. Según datos de esta investigación, 1044 fuentes entre revistas y libros validados en la WoS se publicaron, además de otros documentos científicos que aportan al tema. En referencia a la evaluación investigativa, Repiso et al. (2020) señalan:

Para la evaluación y estudio de la ciencia, Web of Science, Scopus o Dimensions elaboran sus indicadores de impacto, repercusión y similitud a partir del registro de los principales elementos descriptivos (título, autores, temática, etc.) y de las referencias de los trabajos indexados. (p. 1)

Figura 1

Crecimiento de la producción científica anual

Figura 1

Crecimiento de la producción científica anual

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

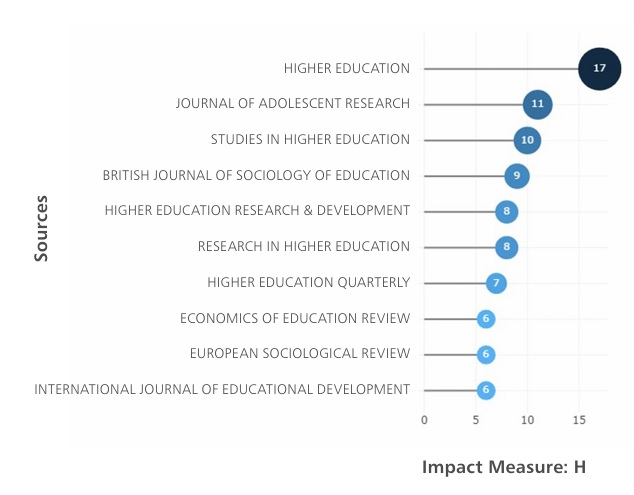

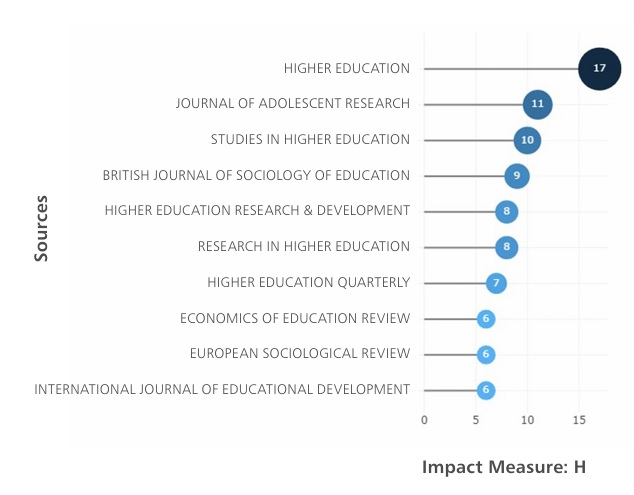

La figura 2 detalla el índice h de las diez revistas con mayor publicación en temas de acceso a la educación superior, considerando que “en un proceso de acreditación de la actividad investigadora se puede consignar el índice h de una revista en Google Scholar, Scopus o WoS” (Universidad de Huelva, 2022). El índice h es uno de los principales indicadores bibliométricos de la producción y la calidad científica (Universidad de Alcalá, 2022), respecto de lo cual Riggio (2017) señala:

Entre los productos de información bibliográfica, los índices de citas de cobertura internacional y multidisciplinar que hoy conforman la Web of Science han sido tradicionalmente las fuentes más utilizadas en estudios

bibliométricos. Además de su carácter multidisciplinar, el análisis de citas

y el cálculo de indicadores de impacto que realizan estas fuentes han sido la razón principal de su amplio uso en este tipo de estudios. (p. 24)

En la figura 2, la revista Higher Education tiene un valor de 17 en el índice de impacto h-index, ocupando el primer lugar, mientras que en segundo lugar se encuentra Journal Adolescent Research, con un índice de impacto 11, y el tercero es la revista Studies in Higher Education, con un índice de 10; el resto de índices de impacto de las diez primeras revistas se muestra en la gráfica.

Figura 2

Impacto índice h en revistas en temas de acceso a la educación superior

Figura 2

Impacto índice h en revistas en temas de acceso a la educación superior

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

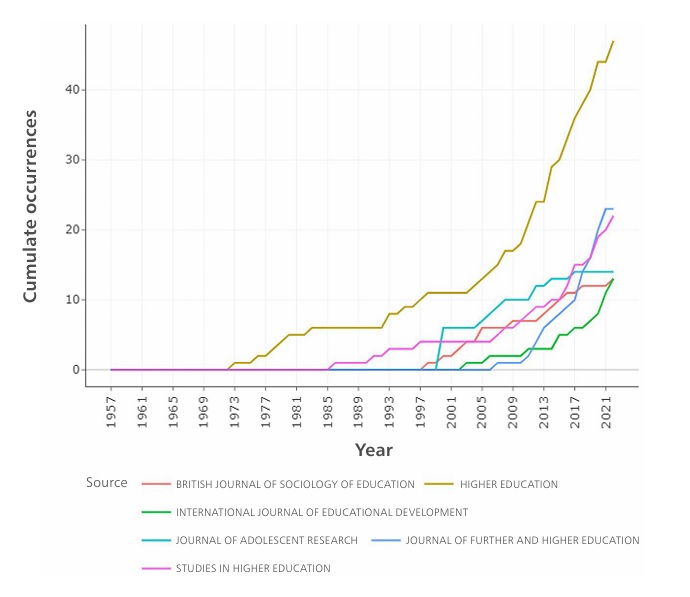

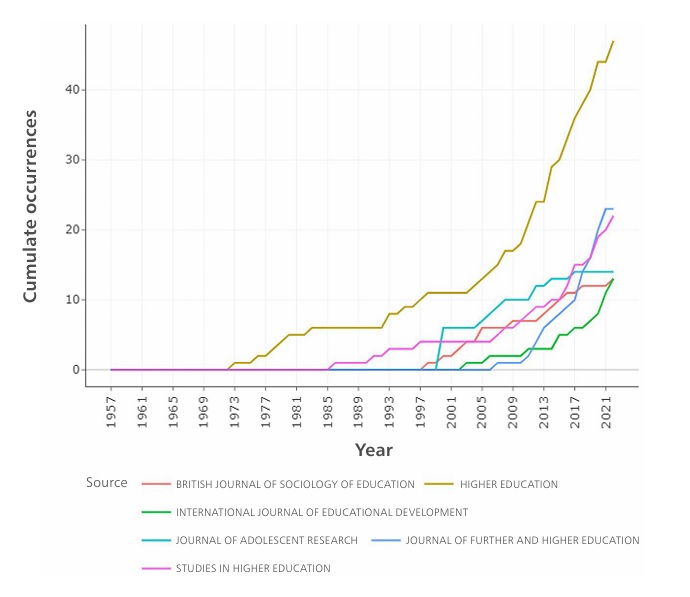

La figura 3 presenta un análisis de las revistas científicas de alto impacto que publican artículos en la WoS en temas de acceso a la educación superior. Para valorar la calidad de estas revistas, Gonzalez-Pardo et al. (2020, p. 2) señalan que “uno de los criterios más valorados y extendidos en el mundo académico internacional es precisamente el factor de impacto de WoS y los indicadores basados en citas”. A partir del número de investigaciones que han sido publicadas desde 1957 hasta 2022, como muestra la gráfica, se identifica que la mayor producción científica en el tema empieza en 1972 en la revista Higher Education, la cual hasta el año 2022 mantiene la mayor frecuencia de publicaciones. En segundo lugar está la revista Journal of Adolescent Research y en tercer lugar la revista Studies in Higher Education, que es la primera revista en publicar el primer artículo científico sobre el tema en el año 1957, manteniendo una tendencia en crecimiento hasta 2022. Todas las mediciones de las revistas están en el mismo camino, lo cual significa que las trayectorias de las publicaciones en las revistas son parecidas, existiendo un aumento considerable de estudios sobre educación superior a partir del año 1972, con un alto y creciente interés de la comunidad científica por investigar el tema.

Figura 3

Histórico de revistas con producción científica en acceso a la educación superior

Figura 3

Histórico de revistas con producción científica en acceso a la educación superior

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

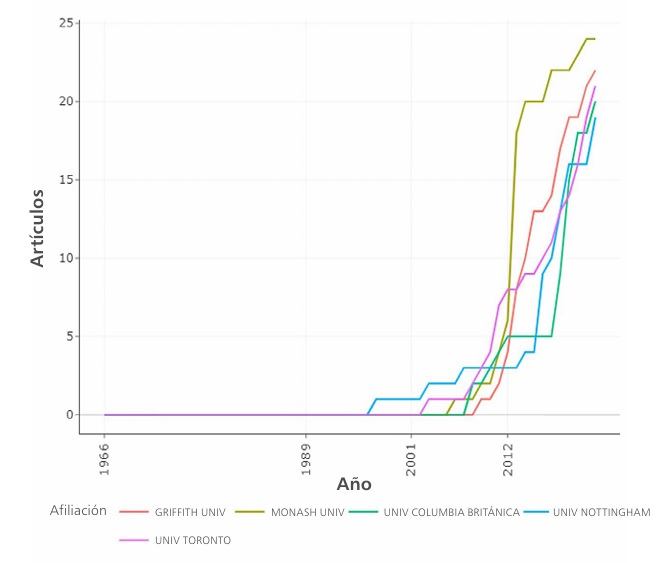

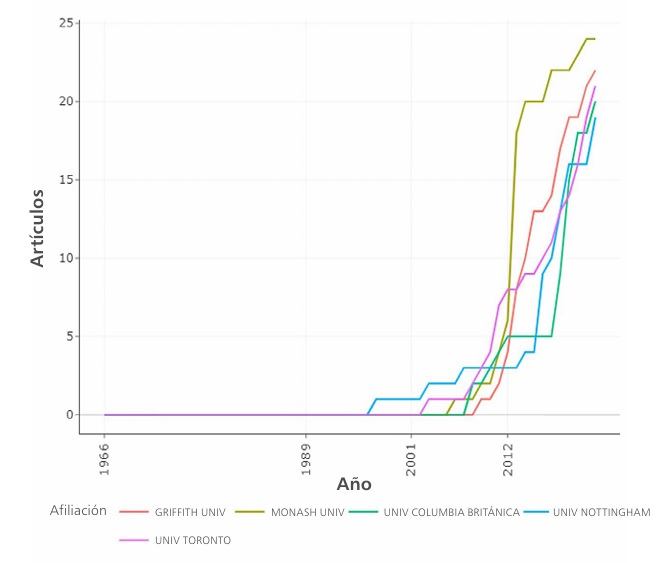

La figura 4 muestra los aportes científicos en temas de acceso por parte de las instituciones de educación superior. La Universidad Monash es la que más producción científica realiza, y en segundo lugar se tiene a la Universidad Griffith, ambas ubicadas en Australia; la Universidad de Toronto comienza su producción científica en el tema en el año de 1966, siendo el primer centro de educación superior que empieza investigando el tema y el tercero en producción científica; por su parte, la Universidad de Columbia Británica, seguida de la Universidad de Nottingham en Reino Unido, se encuentran en cuarto y quinto lugar. Al respecto, Gonzalez-Pardo et al. (2020, pp. 12-13) señalan que “si bien las universidades cada vez más dentro de sus indicadores giran la mirada a contar con una mayor presencia en revistas científicas, existen otros objetivos misionales, que hacen que no sea la edición de revistas científicas objeto de prioridad para estas instituciones”.

Es importante considerar que las cinco universidades que constan en la figura 4 están ubicadas en primeros lugares del ranking mundial de universidades evaluadas por Times Higher Education (American University of the Middle East, 2022).

Figura 4

Instituciones de educación superior con más aportes

Figura 4

Instituciones de educación superior con más aportes

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

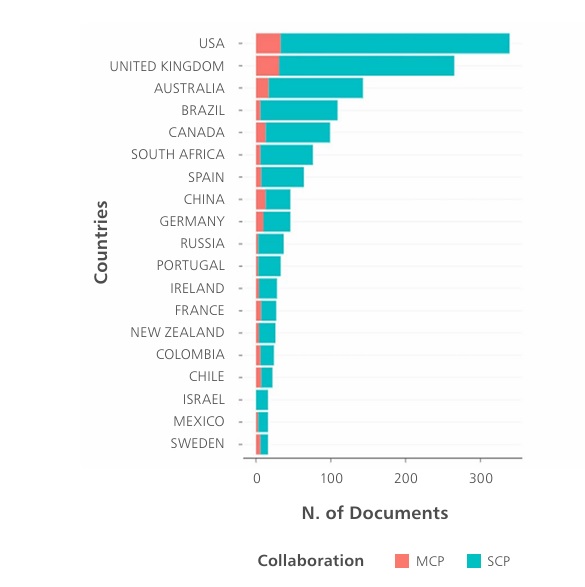

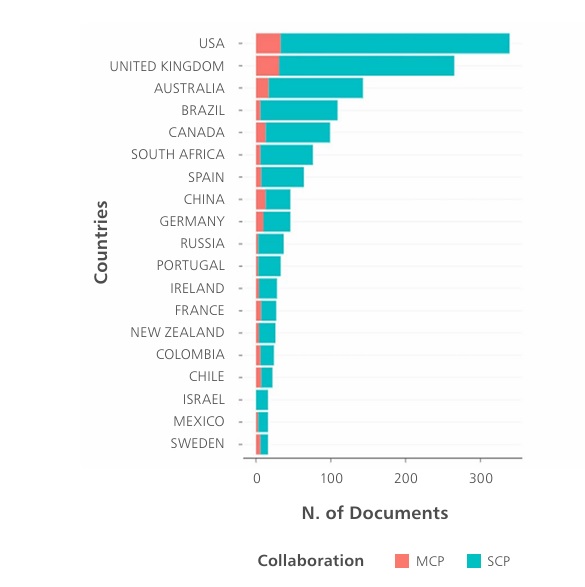

La figura 5 representa las publicaciones sobre la temática de investigación de un solo país (SCP, cuando todos los autores pertenecen al mismo país y dichas publicaciones representan una colaboración dentro del país) y de múltiples países (MCP, cuando los autores pertenecen a diferentes países y dichas publicaciones representan una colaboración internacional). Según esto, Estados Unidos es el país que más documentos científicos produce, con un total de 339 artículos, de los cuales el 90,27 % pertenece a autores nacionales, mientras que en el 9,73 % colaboran autores de otros países; los países con un alto número de documentos producidos que le siguen son: Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá, Sudáfrica, España, China, Alemania, como lo evidencia la figura.

Figura 5

Colaboración local y global en producción científica

Figura 5

Colaboración local y global en producción científica

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

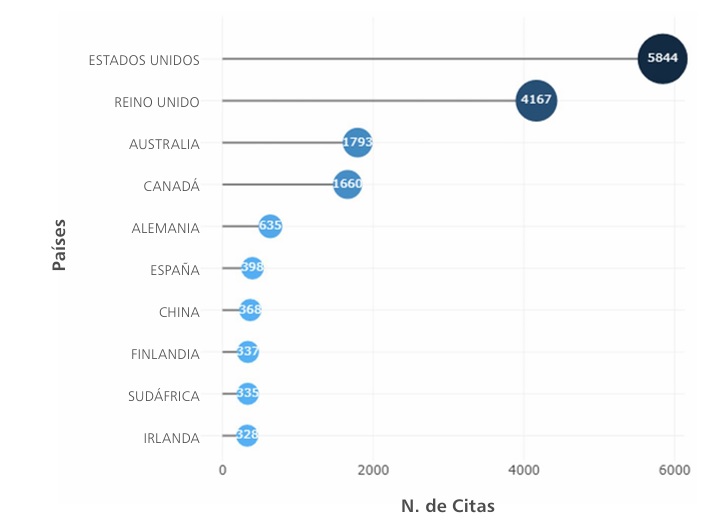

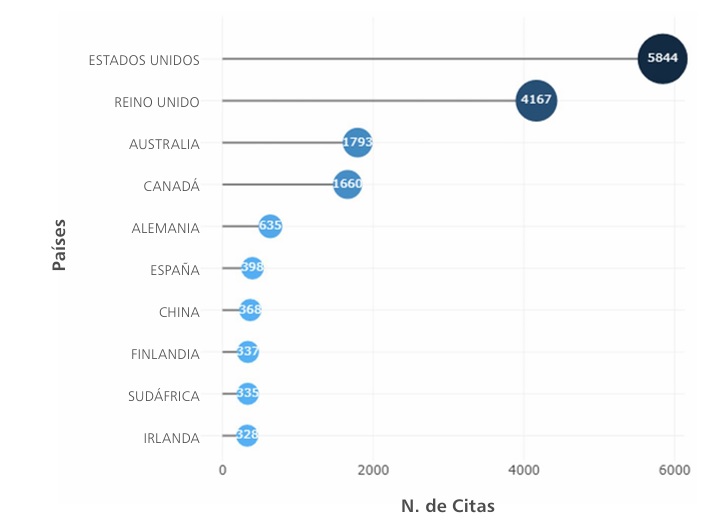

En la figura 6 están los países más citados en temas de acceso a la educación superior, destacando en los dos primeros lugares a Estados Unidos, con 5844 citas y un promedio de citaciones de 17,24 %, con más de 300 autores que publican, y Reino Unido, con 4167 citas y un promedio de citaciones de 15,72 %, con casi 300 autores que publican. Seguido vienen Australia, con 1793 citas y un promedio de citaciones de 12,54 %, y Canadá, con 1660 citas.

Figura 6

Países más citados

Figura 6

Países más citados

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

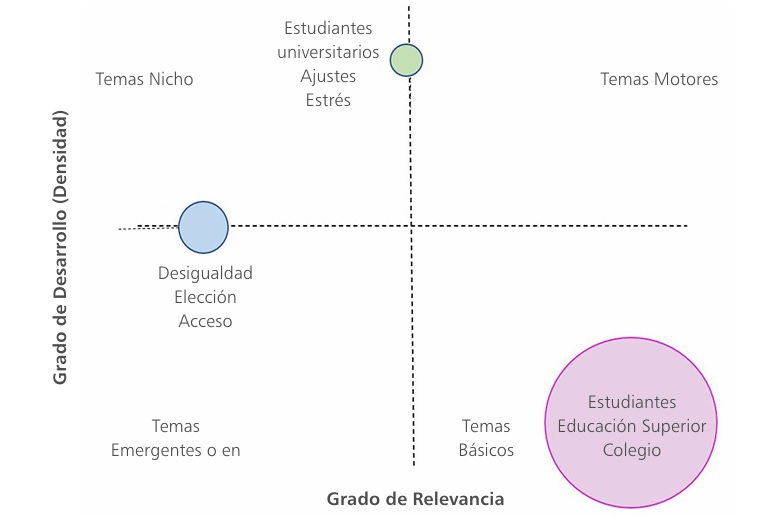

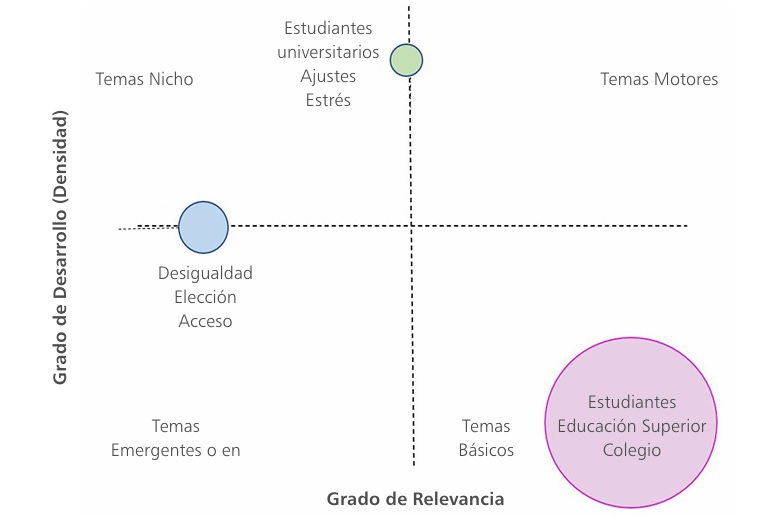

La figura 7, elaborada con base en cincuenta palabras claves que responden a la intención de búsqueda en la WoS, mide el nivel de centralidad y el nivel de densidad de la producción científica. En el caso de estudio se tienen tres entradas principales, clasificadas en grupos o clústeres a través de temas claves de búsqueda en las bases de datos, de acuerdo a parámetros que miden el nivel de centralidad (o grado de importancia) y de densidad (o grado de desarrollo) de los artículos analizados. Para la confección del mapa científico, se caracteriza cada periodo a manera de red temática y se representa como un conjunto de temas posicionados en un plano divido en cuatro secciones, denominado diagrama estratégico (Guallar et al., 2020).

Dentro de las temáticas registradas en los documentos publicados tuvieron un predominio los temas básicos del campo de estudio. El tema sobre Estudiantes se visualiza con un alto grado de relevancia y centralidad en la producción científica, con una frecuencia de 116, seguido dentro de este grupo por los temas de Educación Superior, con 114 repeticiones, y Colegio, con 76. Esto significa que hay coherencia de la producción científica en el periodo de tiempo analizado, ya que todos son temas estrechamente relacionados con el acceso a la educación superior. En el segundo grupo hay una combinación de temas emergentes o tendientes a desaparecer y temas nicho en donde se identifica primero el tema de Desigualdad, con una frecuencia de 43, seguido por los temas de Elección, con 41 repeticiones, y Acceso, con 26 (Moreno et al., 2020); por su relación con el acceso a la educación superior, estos temas muestran una tendencia más central. Finalmente, en el grupo 3 los temas sobre Estudiantes universitarios, Ajustes y Estrés se sitúan como temas nicho y motores, considerando que sus valores de densidad y centralidad son bajos y que aportan al desarrollo de la producción científica en torno al acceso.

El predominio de una mayor centralidad y densidad en cada clúster para un área temática específica (Estudiantes para el grupo 1, Desigualdad en el grupo 2 y Estudiantes universitarios en el grupo 3) implica que el desarrollo y análisis de esas temáticas en las investigaciones publicadas a lo largo del tiempo permite tener un panorama más preciso de la situación de acceso a la educación superior.

Figura 7

Mapa temático

Figura 7

Mapa temático

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

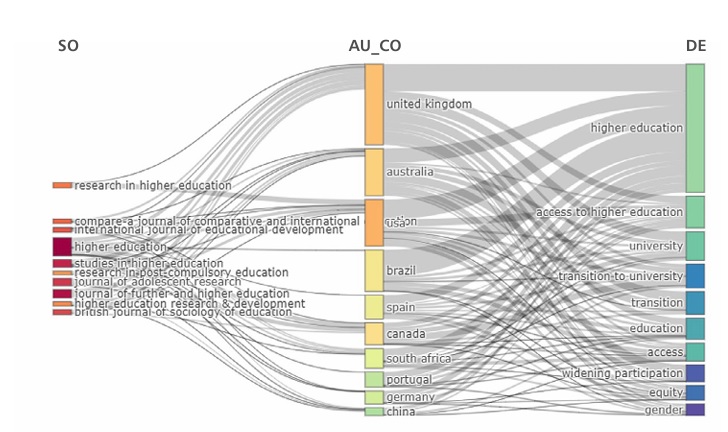

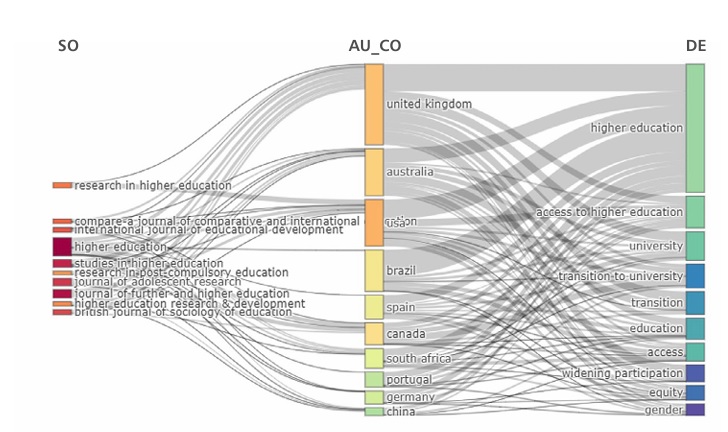

La figura 8 está construida con base en tres campos: en el centro se ubican los países que más producen investigación científica en temas de acceso, a la izquierda está el campo de las revistas científicas que aportaron en estas investigaciones y a la derecha el de las palabras claves que se utilizaron para la producción científica y sirvieron de referencia en la búsqueda. El conteo de flujo entrante y el conteo de flujo de salida es equilibrado: Reino Unido es el que más aportes refleja en la producción científica en relación con el número de revistas (nueve de las diez revistas contenidas) y en sus aportes se utilizan las diez palabras claves que se especifican en la gráfica, todas las cuales tienen relación con el acceso a la educación superior. Tales palabras clave son: educación superior, acceso a la educación superior, universidad, transición a la universidad, transición, educación, acceso, participación, equidad y género. El segundo país que aporta en las revistas contenidas en la figura es Australia; sigue en tercer lugar Estados Unidos y es importante mencionar que en el cuarto lugar aparece Brasil como país de la región latinoamericana.

Figura 8

Relación entre campos de estudio

Figura 8

Relación entre campos de estudio

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

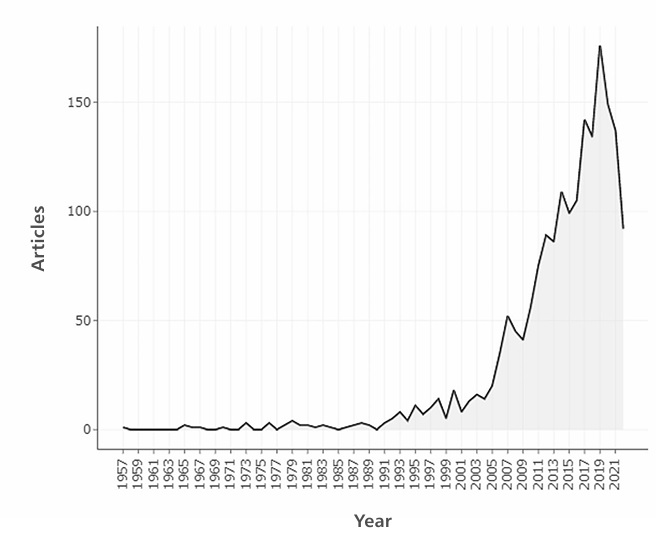

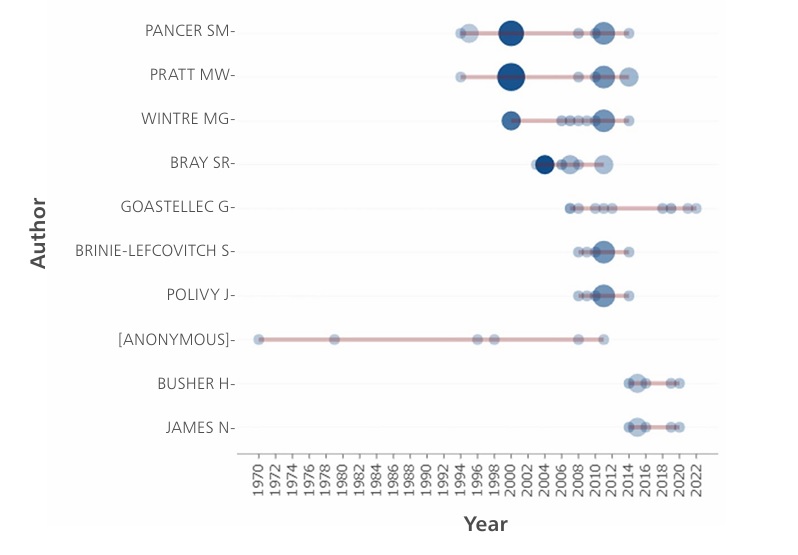

La figura 9 detalla los autores más relevantes en el periodo 1970-2022 que han publicado documentos científicos en temas de acceso a la educación superior. El autor más relevante es Pancer, quien publica su primer artículo científico en el año 1994, luego realiza cuatro publicaciones en el 2000 (siendo este el año en el que más publicaciones realiza, con un total de 14,09 citaciones por año) y publica su último artículo en el 2014. El segundo lugar lo ocupa el autor Pratt, cuya filiación está en Wilfrid Laurier University, quien publica su primer artículo científico en el año 1994, luego realiza cinco publicaciones en el 2000 (el año en el que más publicaciones realiza, con un total de 14,52 citaciones por año), y finalmente publica sus dos últimos artículos en el 2014. La gráfica también refleja que existen publicaciones científicas con autores anónimos en el periodo 1970-2012. Respecto a ello, Repiso et al. (2020, p. 3) recalcan que “un aspecto fundamental en la citación de un trabajo es la autoridad científica de la persona que lo crea o la autoridad científica del medio que lo evalúa y publica”.

Figura 9

Producción de autores más relevantes en el tiempo

Figura 9

Producción de autores más relevantes en el tiempo

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS

desde 1957 hasta 2022.

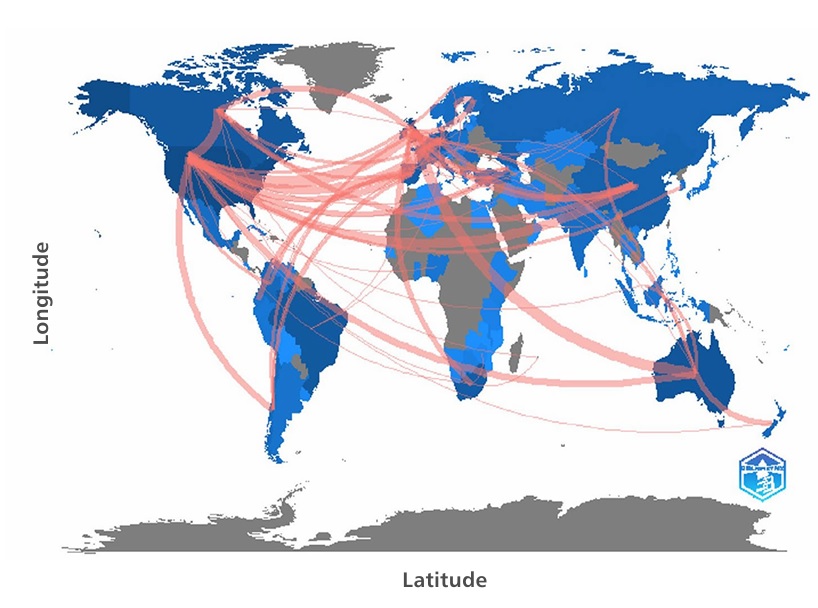

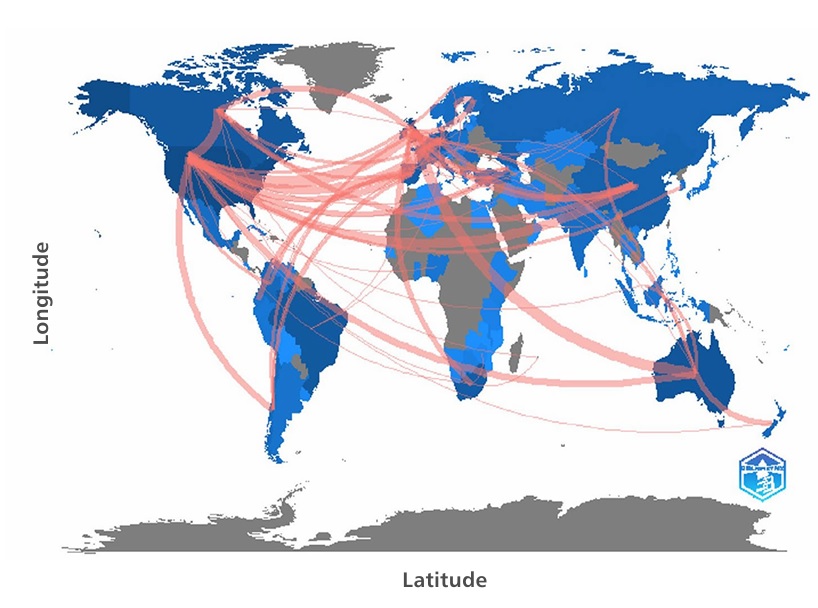

Por último, la figura 10 refleja la distribución geográfica de la colaboración entre los países productores de información científica en temas de acceso a la educación superior. El país que más figura internacionalmente es Estados Unidos, ligado a un total de 37 países, destacándose las colaboraciones con Reino Unido, Canadá, China, Alemania y Chile. El segundo país que se posiciona a nivel mundial es Reino Unido, ligado a un total de 32 países con los que colabora, entre ellos Canadá, Alemania, Italia, Finlandia, junto con Chile, Brasil y Ecuador en América del Sur. El tercer país identificado es Alemania, que colabora con otros 18 países, principalmente con China, Francia y Dinamarca, si bien es importante mencionar su colaboración con Chile y Ecuador. En cuarto lugar se cuenta España, colaborando con 17 países, principalmente con Ecuador, luego con Colombia, Chile, Portugal y Venezuela, esto es, con cuatro países que pertenecen a la región suramericana. Finalmente se distingue el aporte de Australia, que colabora con 14 países, principalmente con Nueva Zelanda, Irlanda, Malasia, Canadá e Italia. Más allá de ello, Bélgica colabora con Noruega, Eslovenia y Emiratos Árabes; en América del Sur, Brasil colabora con Argentina, Cuba, Dinamarca, Francia, Italia, México, Portugal y España, mientras que Ecuador refleja mayor colaboración con Cuba, Jordania y Venezuela.

Cabe destacar que los diez países que más colaboran en la producción científica sobre acceso a la educación superior son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Australia, Portugal, Sudáfrica, Brasil, Canadá e Irlanda, siendo Brasil el que resalta como país de América del Sur en esta clasificación. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la producción científica “es considerablemente superior a la estimada por medio de estas bases de datos internacionales, en consecuencia, una parte de esta literatura científica es desconocida para el resto de la comunidad científica internacional” (Riggio, 2017, p. 26), siendo este un dato que es importante considerar.

Figura 10

Distribución geográfica de colaboración mundial

Figura 10

Distribución geográfica de colaboración mundial

Fuente: tomado de Biblioshiny con información de la base de datos WoS desde 1957 hasta 2022.

Discusión

La producción científica sobre el acceso a la educación superior a nivel mundial se ha incrementado a lo largo de las últimas décadas, con una tasa de crecimiento anual en investigación del 7,2 %; un total de 10,15 citas por documento; 3934 autores en el campo científico que han publicado sobre la temática en revistas de alto impacto desde 1957 hasta la actualidad. En este contexto, la revista Higher Education es la que más publica sobre la temática, con un índice de impacto de 17. Según expresan Guallar et al. (2020, p. 4), “se ha utilizado el índice h-index como criterio de referencia para medir productividad e impacto, relacionando el número de publicaciones y las citas de estas”. Por ello, se considera que “los principales aspectos que debemos conocer en una revista son su antigüedad, presencia en bases de datos, periodicidad y tamaño, entendido como la producción de artículos” (Gonzalez-Pardo et al., 2020, p. 3), y por tanto, un artículo “es citado como un reconocimiento de su aportación: un autor cita un trabajo previo porque ‘ha reutilizado’ alguno de los componentes para crear una nueva obra en el ciclo científico de innovación y progreso” (Repiso et al., 2020, p. 2).

Este análisis de la producción científica sobre el acceso a la educación superior permite plantear un panorama sobre la inequidad en el acceso en función de los orígenes geográficos y socioeconómicos, con perspectiva de justicia social, que examina la propia estructura de la educación superior y lo que sus sistemas e instituciones deben cambiar para dar cabida a los diversos orígenes y necesidades de los estudiantes (UNESCO-IESALC, 2020). Pese a que a lo largo de los años se han realizado esfuerzos para la ampliación de cobertura, los factores de estratificación y territorialización en la educación superior reflejan un proceso histórico de inclusión y exclusión por el cual ciertas poblaciones han sido tradicionalmente marginadas, afectando no solo el acceso inicial, sino también las oportunidades futuras de empleo y movilidad social (Goastellec & Välimaa, 2019). El acceso a la educación no puede en ese sentido separarse de factores socioeconómicos y culturales, que determinan en gran medida las oportunidades educativas de diferentes grupos poblacionales.

Por otra parte, la crisis sanitaria del COVID-19 reveló la falta de preparación del sistema educativo global para enfrentar los desafíos de equidad, calidad y brechas socioeconómicas en educación superior. El Estado debe garantizar el acceso equitativo, ampliar la cobertura y reducir la deserción estudiantil, cumpliendo con las normas internas y constitucionales (Hernández et al., 2023). Los efectos de la pandemia en la educación superior varían según la región, afectando significativamente a países de ingresos bajos y medios, mientras que, en contraste, los países de altos ingresos reflejan una mayor resiliencia frente a la crisis, facilitada por el financiamiento estatal (UNESCO-IESALC, 2022).

En el tema de estudio, Estados Unidos, Reino Unido y Australia lideran la colaboración científica, lo cual se refleja en sus altas tasas de coautoría y citación, además de que Estados Unidos presenta el índice más alto de citación a nivel mundial sobre el tema. Este análisis muestra que los esfuerzos conjuntos entre estos países han contribuido a la formación de redes científicas robustas, facilitando la generación de investigaciones de alto impacto. Así, “el recuento global de citas que recibe una publicación, en principio, puede tomarse como un indicio del interés que ha despertado ese trabajo entre los investigadores, lo cual suele llamarse ‘impacto en la investigación subsiguiente’” (Riggio, 2017, p. 10). Las instituciones de educación superior de mayor presencia están ubicadas dentro de los primeros lugares del ranking mundial, y de este modo la colaboración entre autores del mismo país y a nivel internacional permite poseer producción científica veraz, con aportes a la comunidad científica internacional. Para Szomszor et al. (2021, pp. 7-9), “la colaboración internacional ha sido vista en la discusión de investigación de políticas de apoyo estratégico para investigación que permita el acceso a mayores recursos económicos y acelerar el trabajo tanto en proyectos como en programas estratégicos”.

Conclusiones

La producción científica sobre el acceso a la educación superior indexada en WoS empieza en 1957, mostrando un incremento considerable a partir del año 2007 y hasta el año 2019. Se constata que la literatura científica sigue un periodo de crecimiento exponencial en expansión, siendo 2019 el año en el que más publicaciones científicas se registran, y los autores más relevantes Pancer, Pratt y Wintre, además de que existe un alto y creciente interés de la comunidad científica por investigar el tema. Este auge de publicaciones coincide con políticas internacionales enfocadas en la ampliación del acceso a la educación superior.

Los tres primeros países en producción científica son Estados Unidos, Reino Unido y Australia, considerando que la mayoría de autores son nativos y que existe un bajo porcentaje (9,73 %) de colaboradores internacionales. El liderazgo de estos países en el área permite la formación de redes científicas sólidas, lo que facilita su posición académica destacada.

Las revistas científicas de alto impacto (según h-index) que publican sobre el acceso a la educación superior son: Higher Education, la cual empieza a publicar en 1972 y es la que más frecuencia de publicaciones mantiene hasta 2022; en segundo lugar, Journal Adolescent Research, mientras que en tercer lugar se ubica Studies in Higher Education, que además de ser la primera revista en publicar sobre el tema en el año de 1957, aún mantiene su tendencia de crecimiento hasta la actualidad.

Las universidades que más producción científica disponen en temas de acceso a la educación superior son: la Universidad Monash y la Universidad Griffith, ubicadas en Australia, la Universidad de Toronto, como primer centro de educación superior que investiga sobre el tema y el tercero en producción científica, y la Universidad de Columbia Británica, seguida de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, ambas con un antecedente de alto ranking universitario a nivel mundial. Todas las instituciones de educación superior mencionadas están ubicadas en países que valoran la investigación académica y en donde también se asegura el acceso a recursos y colaboraciones internacionales que respaldan su rol en la producción científica en este campo.

El análisis temático de las palabras clave utilizadas en la producción científica revela que conceptos como estudiantes, desigualdad y educación superior son centrales y recurrentes en los estudios sobre acceso educativo. La reincidencia de estos términos muestra que la investigación en este campo se enfoca en examinar las barreras y oportunidades para el acceso a la educación, reflejando una preocupación por entender los factores de inequidad y exclusión en el sistema educativo global.

Limitaciones y recomendaciones para el futuro

La producción científica sobre el acceso a la educación superior ha alcanzado una etapa de madurez en ciertas regiones, mientras que en otras, especialmente en países en desarrollo, sigue siendo emergente. Se recomienda fomentar la investigación en estos contextos, transversalizando descriptores como género, desigualdad económica y ruralidad, para reflejar mejor la diversidad global y diseñar políticas inclusivas y equitativas. Los datos obtenidos y los patrones observados pueden servir como referencia para guiar futuras investigaciones y estrategias de intervención que contribuyan a un acceso universal y equitativo en la educación superior.