Después de cada guerra alguien tiene que limpiar.

No se van a ordenar solas las cosas,

digo yo.

[…]

Eso de fotogénico tiene poco

y requiere años.

Todas las cámaras se han ido ya

a otra guerra.

Wislawa Szymborska (2019)

Introducción

> “Usted me daba miedo”, le dijo una de las víctimas al responsable del asesinato de su hermano en estado de indefensión y presentado ilegítimamente como baja en combate por el Ejército Nacional. Esto sucedió casi veinte años después del hecho en un encuentro restaurativo previo a una audiencia judicial de aporte a la verdad por parte de estos militares, hoy comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Veinte años de distancia entre la víctima y el compareciente en los que cada uno ha trazado un camino y se gesta una representación de la otra parte. Esta idea puede estar marcada por distintas emociones, creencias y vivencias. Por ejemplo, la persona compareciente imagina a las víctimas como personas con sed de venganza y estas, a su vez, a aquellos como la maldad en cuerpo; el otro en una idea monstruosa, la humanidad desfigurada.

Cuando se rompe esa distancia física y temporal, la imagen simbólica tanto de la víctima como del compareciente comienza a agrietarse: “Usted me daba miedo”. Se trata entonces también de una distancia simbólica que se congela. El encuentro posibilita un nuevo camino para llegar al recuerdo, a la imagen simbólica que se construye con los años.

Como lo ilustró Liévano (2020), hay distintos caminos para llegar a un mismo recuerdo:

[…] Se debe tener cuidado con estos recuerdos

que se

recuerdan por primera vez, sobre todo si son tristes,

pues con la

primera vez

se marca un camino,

y así se crea la costumbre de revivir el recuerdo por la misma vía

una y otra vez.

De vez en cuando, hay quien se esfuerza para que un recuerdo mil veces recordado se

recuerde por un camino diferente.

Como si el recuerdo, que antes era triste, ahora no lo fuera tanto.

Como quien quiere disolver la

insistencia de sus pensamientos.

O quien mira fijamente a los ojos de un ser muy familiar para descubrirlo por primera vez.

Al igual que en la imaginación, en

los recuerdos prevalece la libertad,

pues es en la libertad de los recuerdos que el

dueño escoge cómo le van a suceder las

cosas que ya le sucedieron (60-71).

¿Cómo llegar a este punto? ¿Cómo puede el encuentro entre víctimas y comparecientes permitir recordar por un camino diferente? Para aterrizar en el encuentro, es necesario realizar una serie de talleres de preparación en los que se le apunta a lo que constituye el centro de este artículo: la dislocación restaurativa.

Dislocar es mover algo de su lugar o posición habitual. La dislocación restaurativa, como lo proponemos en este artículo, es llegar a este mismo recuerdo por otro camino, el camino del reconocimiento, de un reconocimiento que sea restaurativo. Por tanto, se busca un cambio paradigmático de la relación entre las víctimas y los/las comparecientes, entre las partes y los hechos, entre las partes en cuanto ciudadanos del Estado y la percepción y relación consigo mismo. El proceso de preparación busca darles herramientas para pensar y acercarse a la atrocidad y la gravedad del crimen, así como a los daños que de él devinieron; pero también busca configurarse como un lugar para darles espacio a sus emociones, hilar su discurso, confiando en la sabiduría de sus propias palabras y gestos y, sobre todo, para que puedan ver y escuchar al otro, al otro que está enfrente, que puede ser distinto del otro que se ha imaginado. Creemos, porque no existe una fórmula matemática, que el arte y los símbolos son herramientas-acción capaces de movilizar a las partes hacia la dislocación y, en consecuencia, al encuentro. “Los símbolos y rituales son indispensables en nuestros esfuerzos por contener, transformar y resolver conflictos” (Everett 2004, citado en Pointer 2019, 5). Por esta razón, la administración de justicia está altamente ritualizada.

Desde los/las comparecientes, el proceso de preparación para el encuentro busca que puedan ver, escuchar y enfrentarse a la magnitud de los daños causados, reconocerse a sí mismos como responsables de esos daños, responsabilizarse como personas por las decisiones tomadas observando las posibles justificaciones que aún persisten. Es la posibilidad de revisarse, volverse a ver desde hoy y mirar en perspectiva las personas que fueron. Se trata, pues, de un proceso que habilita una responsabilización en tres tiempos: responsabilización por los hechos transgresores del pasado, responsabilización presente asumiendo y dando la cara hoy ante víctimas y sociedad, y responsabilización prospectiva haciéndose responsables por un futuro diferente y contribuyendo a la transformación y a las garantías de no repetición. Es un espacio para que, en palabras de uno de ellos, puedan pensar y escuchar sin el ruido aturdidor de la pólvora al fondo.

La manera en que los procesos restaurativos preparatorios del encuentro hacen “audible” a la otra parte ha sido analizada por autoras como Lina Paola Rondón Daza, consultora en justicia restaurativa de la JEP. Frente a la habilitación de la escucha de los/las comparecientes del relato de la pérdida de las víctimas, afirma: “Actuar primero como un facilitador de la escucha de las víctimas y luego como un apoyo a la construcción del pensamiento dirigido a responder a la pregunta ‘cómo fue que llegaron a ocurrir estos hechos’. Esto es, de alguna forma, la manera en que acompañamos el dolor mental de pensar en la inhumanidad” (Rondón Daza 2024, 33) (figura 1).

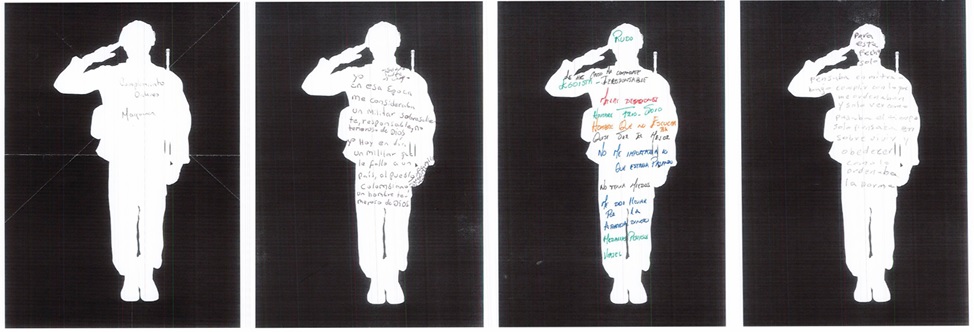

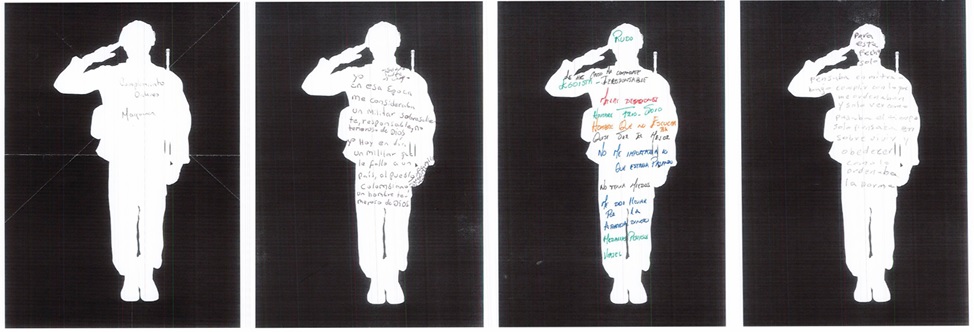

Figura 1

Tríptico ejercicio de reflexión-creación anónimo con responsables de crímenes de guerra.

Jurisdicción Especial para la Paz, talleres de preparación de comparecientes (2024)

Figura 1

Tríptico ejercicio de reflexión-creación anónimo con responsables de crímenes de guerra.

Jurisdicción Especial para la Paz, talleres de preparación de comparecientes (2024)

Desde la perspectiva de las víctimas, los espacios preparatorios buscan, en primera medida, construir claridad sobre el modelo de justicia transicional restaurativa en el que se encuentran participando. Una justicia que no necesariamente desemboca en una pena privativa de la libertad, conservando su derecho a no estar de acuerdo con ella. Asimismo, se genera una reflexión sobre los daños y sus formas de afrontarlos, un reconocimiento de las emociones por las que han transitado y, sobre todo, un acercamiento progresivo a los responsables de los hechos, de sus rostros, de sus voces, de sus palabras. Se prepara el momento de verlos y escucharlos, si así lo desean, haciendo audible lo que por varios años fue un diálogo imaginado o negado. Es posible que en este diálogo real se digan cosas distintas de las que decían en ese diálogo imaginado, es posible que, aunque se diga todo, sea imposible escucharlo.

Se podrán advertir las dificultades de semejante dislocación. De ahí que el arte y los símbolos actúen como vehículo, camino, acción y escenario para propiciarla. El arte y los símbolos, con su capacidad de abordar lo inefable, de hacer audible lo que aturde, otorgar la levedad necesaria para abordar lo que ha pesado por años, surgen como impulsores entre el punto de partida y punto de llegada de la dislocación.

Este proceso tiene, si se quiere, algo de ritual y performático, al posibilitar “una transición a un marco alternativo dentro del cual se transforma lo cotidiano” (Alexander 1985, citado en Pointer 2019, 74). Pointer (2019, 34) propone tres funciones rituales dominantes relacionadas con la administración de justicia: la normativa en cuanto brinda la sensación de seguridad y restablecimiento del orden moral comunitario; la transformadora en cuanto posibilita cambios personales y relacionales, y la proléptica siempre que permita visualizar futuros diferentes. Aunque la autora liga más la función normativa con la justicia adversarial que con la justicia restaurativa, creemos que la justicia restaurativa puede cumplir las tres.

A lo largo de este artículo, nos referiremos a diferentes momentos en los que formas movilizadoras desde la estética han sido puestas en la escena de los procesos de justicia restaurativa que conducen al encuentro entre víctimas y comparecientes de crímenes de guerra y lesa humanidad.

La dislocación restaurativa

La preparación para el encuentro busca cultivar y significar el camino. Se parte desde la idea de la progresividad, en la que se entiende que no es posible aterrizar sin más en un encuentro entre las partes, sino que, poco a poco, se van dando pasos hacia ello. Asimismo, la progresividad implica que ese encuentro solo es posible si tanto víctimas como comparecientes se sienten en disposición para ello; es un espacio voluntario. Los pasos pueden ser laterales o hacia atrás; el camino restaurativo suele asumir forma de espiral.

En cierto sentido, el encuentro directo entre las partes que se dibuja en el horizonte al final del camino es, en sí mismo, una gran dislocación restaurativa. Justamente, por ello, pequeñas y progresivas dislocaciones deben ocurrir en los espacios de preparación con cada una de las partes. Sin embargo, hemos aprendido que nada produce los sismas emocionales y semánticos como el encuentro, con la mirada directa, con las palabras imbricadas, con escuchas profundas, puestas en escena de voces de la tierra y los ausentes, con la ritualidad para transitar este espacio liminal que, en tiempo real, transforma las percepciones, emociones, relaciones y condiciones vitales.

El compareciente, entretanto, escucha de viva voz los daños que ocasionó y que se postergaron más allá de la fecha de los hechos. Es decir, también existe una alteración de la temporalidad de los hechos, pues ya no es solo el día y la hora del crimen, son los veinte años que sobrevinieron para sus familias en la búsqueda de verdad y justicia y en la vivencia de las afectaciones causadas por la ausencia. Por otro lado, la persona víctima evidencia la reacción del compareciente frente a lo narrado y escucha su perspectiva, sus reflexiones y su proceso de responsabilización tras lo sucedido. La dislocación es un momento de inflexión ética.

Los espacios restaurativos preparatorios propician dislocaciones porque ahí se materializa el tránsito de una comprensión del crimen como una transgresión normativa (al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, a la Constitución, al derecho propio, en fin, a la ley) hacia una comprensión del crimen como una transgresión al orden social y moral, esto es, a lo que es admisible, deseable, valorado en la sociedad. El paso de una a otra comprensión es, además de un tránsito ético, también uno de carácter estético.

El proceso hacia el encuentro, aunque intenso y disruptivo, también debe estar orientado por la levedad. Como la aborda Calvino (1989, 28), la levedad no se refiere a la vaguedad y abandonarse al azar, sino a la posibilidad de flotar, de alivianar el peso de un proceso judicial, de una experiencia de pérdida y sufrimiento. Un actuar que contrasta con la pesadez de la justicia ordinaria, con su arrastre, su lenguaje excluyente e iterativo, su peso que, como un ladrillo, cae desde afuera y no se construye desde adentro. Aterrizar al encuentro sin un proceso “dislocativo” previo sería como abandonarse al azar, o caer como un ladrillo en los océanos de las heridas abiertas.

Dicho lo anterior, la dislocación restaurativa puede subdividirse a efectos analíticos en tres tipos de dislocación: emocional, epistémica y temporal. La dislocación emocional busca un movimiento en las emociones de las partes. De la rabia al alivio, de la desconfianza a la confianza o de la incertidumbre a la tranquilidad, por ejemplo. También la posibilidad de una gestión distinta de esas emociones o de buscarle un lugar dentro del proceso.

La dislocación epistémica, por su parte, se enfoca en un movimiento de imaginarios, principios éticos y reglas culturales que, por un lado, retroalimentan y perpetúan los conflictos (saberes para la guerra, o ausencia de saberes para toma de decisiones o la resolución de conflictos de manera pacífica) y, por otro, refuerzan las creencias alrededor de la venganza y la justicia punitiva. Busca, a su vez, poner en duda las justificaciones que se tienen, por parte de las personas comparecientes, respecto de lo sucedido, y desestructurar la figura simbólica del otro inaccesible, del otro con el que no es posible hablar, del otro que es distinto. Habilita, en algunos casos, un tránsito de una noción transaccional de su participación en los procesos de justicia transicional restaurativa, en que se obtienen beneficios judiciales a cambio de la verdad, a una noción reflexiva del proceso, en que, a partir de un ejercicio de concientización, se busca aportar genuinamente a la recomposición del tejido social.

Finalmente, la dislocación temporal invita a que las partes se piensen en dos tiempos: la persona que era en el momento de los hechos y la persona que transita la ruta de encuentro. Esta categoría también puede entenderse como una máscara no en cuanto a encubrimiento o falsedad, sino en cuanto a identidad removible, como desprendimiento. La máscara permite conectar dos individualidades de la persona: “Ese vaciamiento de la identidad propia o del yo abre paso al surgimiento o a la emergencia de los otros” (Mata 2024, 91). La dislocación temporal actúa como una máscara que invita al yo presente a dialogar con el yo pasado, ante el presente y el futuro. De esta manera, se promueve, por parte de los/las comparecientes, en palabras de Szymborska (2019), “el elogio a la mala conciencia de uno mismo” (128), que no es celebrar la falta, sino exaltar el valor de la autocrítica, del reconocimiento de lo que se ha hecho mal, de los hechos de los que se hizo parte y no debieron suceder.

Estas dislocaciones configuran una inflexión ética que marca una transformación y sitúa a los individuos en un lugar de potencial restaurativo a través del re-conocimiento. Reconocer es, en primera instancia, un ejercicio contra el negacionismo personal, colectivo y social del conflicto armado y sus consecuencias. Sin movimientos emocionales, sin inflexiones éticas, sin la transformación de imaginarios y nociones de justicia, el negacionismo persistirá. Al romper con el negacionismo, reconocer se convierte en un acto de dignificación, reivindicación y conmemoración de las vidas y voces frecuentemente excluidas o marginalizadas. Esto implica que reconocer constituye una forma de memorialización, pero, sobre todo, de repaso crítico de los hechos y sentidos dados al conflicto (conocer y volver a conocer). Tal repaso permite, a su vez, un ejercicio de reconocimiento que no congele visiones, roles y significados, evitando formas totalitarias sobre el pasado y sus hechos, estáticos, excluyentes o impositivos. Con lo anterior, se habilita el camino para un reconocimiento como una forma de conocer desde una perspectiva diferente, de modo tal que se gesten transformaciones con impacto prospectivo, en que la mirada al pasado cumpla funciones no revisionistas sino generativas.

Es decir, con el reconocimiento se reafirma, se reivindica, se crítica, se dinamiza y se transforma prospectiva y generativamente. Las dislocaciones y las formas del reconocimiento aluden ambas a movimientos transformadores que suceden a nivel emocional (psicoespiritual), hermenéutico (cognitivo), relacional (ético) y existencial (biomaterial).

Así es como los ejes de transformación propuestos (percepciones, relaciones, emociones y condiciones vitales) también se refieren al día a día de las personas en el proceso de transición. La emoción de tranquilidad, por ejemplo, puede vincularse a una sensación de seguridad, libertad de movimiento o confianza; las transformaciones de las percepciones pueden referirse a cambios en la estigmatización ligada a las dinámicas del conflicto en las personas con las que se interactúa en el día a día; las transformaciones en las relaciones pueden evaluarse desde el punto de vista de su impacto en la cohesión social, por ejemplo, a través del surgimiento de prácticas colectivas o espacios culturales y deportivos, o desde la reincorporación vista en términos familiares, sociales, económicos o políticos; todo con una mirada intergeneracional, enfoque de género y perspectiva de interseccionalidad (JEP 2024, 205).

El arte del movimiento

La dislocación restaurativa exige el paso de un litigio netamente jurídico a un litigio estético que, en este caso, comprende también la preparación estética y simbólica para un escenario judicial.

El litigio estético “consiste en litigar derechos humanos transgredidos

haciendo uso del patrimonio cultural material o inmaterial” (Sierra León 2020, 113). No obstante, no se trata solo de litigar, entendido como el ejercicio de ejercer el derecho y emprender un proceso judicial por parte de las víctimas y sus representantes, utilizando expresiones de identidad individual y colectiva, sino de otorgarles un rol de mediación generativa al arte y los símbolos a lo largo de todo el

proceso judicial. El litigio estético

permite hablar de las tradiciones autóctonas y de la idiosincrasia cultural de las víctimas, no de propuestas técnicas, profesionales o estatales coyunturales, sino propuestas narradas, dirigidas y desarrolladas por las propias comunidades dolientes, que comparten una misma realidad cultural y ethos, similar testimonio de vida y que, mediante representaciones performativas de la realidad, logran entender el trauma, construir memoria, mediante el diálogo entre el pasado traumático y un presente reconstruido.

[…].

permite la transformación social, ya que se convierte en un mecanismo tan o más relevante que las formas judiciales establecidas para acceder a los derechos históricamente negados, sin los tradicionales requisitos procesales del derecho, pero que permean e involucran a personas indiferentes o insensibles, contribuyendo activamente a modificar comportamientos sociales, que favorecen la violación a los derechos humanos. (Sierra León 2015, 9-10)

Evidentemente, un proceso restaurativo que busca transformaciones a nivel emocional, hermenéutico, relacional y existencial requiere un lenguaje que permita asumir los procesos jurídicos que son complejos, extenuantes, inaccesibles y distantes con facilidad, cercanía y apropiación. De ahí que la dislocación restaurativa sea posible por medio de un lenguaje simbólico y artístico, capaz de acercarse a las profundidades que son inenarrables y que, sin duda, tienen un aspecto inconsciente. Como lo menciona Cárdenas (2024), “el arte da placer no porque imite a la vida, sino porque es capaz de traducir sus leyes secretas al lenguaje de las formas sensibles” (15). Similarmente, los símbolos representan algo más que su significado inmediato, abarcando un contenido inconsciente que no puede esperarse definir o explicar (Jung 1984, 18).

Cada encuentro entre víctimas y responsables es un entramado simbólico complejo del que podrían originarse múltiples análisis. A continuación, presentaremos una serie de viñetas etnográficas de momentos en los que el arte y los símbolos han sido catalizadores de esta dislocación restaurativa.

Los aguacates en la audiencia única de verdad de Salvatore Mancuso

Durante cuatro días de mayo de 2023, el 10, el 11, el 15 y el 16, el país abrió una ventana para escuchar en audiencia a Salvatore Mancuso. En esta, se definiría su posible comparecencia ante la JEP. Esta ventana recibió el nombre de audiencia única de verdad en la que se buscaba que Salvatore Mancuso pudiera dar aportes a la verdad que superaran el umbral de lo ya dicho en la justicia ordinaria. Aun sin la calidad de compareciente, se conectó desde Atlanta (con acompañamiento de funcionarios restaurativos y judiciales de la JEP) mientras la magistratura lo escuchaba desde Montería en compañía de 32 víctimas que participaron en calidad de escuchas (Auto TP-SA 1186 de 2022). Se abrió así una rendija de esperanza entre tantos folios llenos de incógnitas, pero también de reivindicaciones de miles de víctimas.

En la preparación de esta audiencia con líderes y lideresas del Urabá antioqueño, Córdoba, Montes de María, pueblos a la orilla de los ríos Magdalena y Sinú, emergieron demandas de verdad y de reconocimiento que por años buscaban ser dichas y escuchadas, principalmente en cuatro aspectos: a) dignificar el buen nombre de las víctimas y de los territorios que fueron estigmatizados por los grupos armados y, en consecuencia, honrar su vida; b) preguntar por los responsables e involucrados en los crímenes en todas las esferas sociales; c) conocer las motivaciones del horror sistemático que permanece inconcebible, incomprensible, y d) nombrar hechos que permanecen negados y ocultos ante un país, aunque marcan un punto de quiebre en la vida de las familias y comunidades victimizadas.

¿Cómo decir todo esto siendo “escuchas” en una audiencia? ¿Cómo comunicar lo que se ha callado por años cuando por fin se tiene al frente al perpetrador? Los símbolos clamaron lo que las palabras callaron. Porque, en los cuatro días de audiencia, lo que no se dijo en una declaración se hizo audible a través de la poesía, de los gestos y de los objetos.

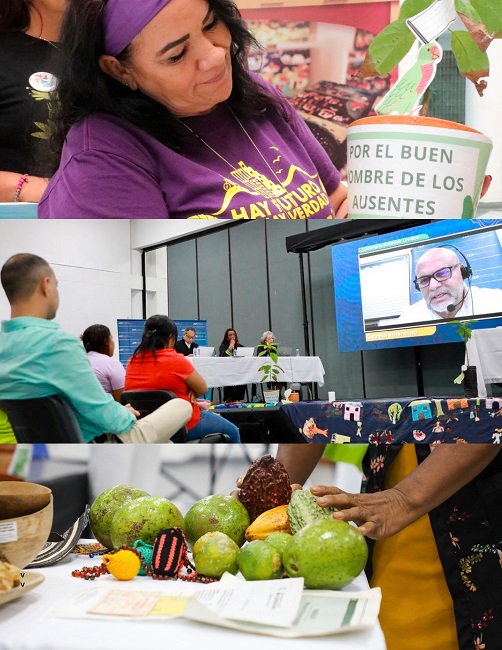

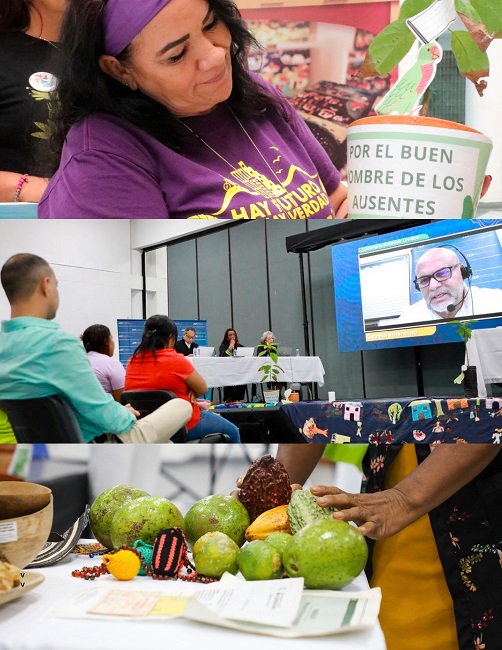

Figura 2

Audiencia única de

verdad, Salvatore Mancuso

Figura 2

Audiencia única de

verdad, Salvatore Mancuso

Fuente: Fotografía de Juan Camilo Velandia.

La riqueza de los símbolos de estos cuatro días podría abarcar todo este artículo. Vale la pena mencionar la chepacorina y el carné de MutualSer Montes de María dispuestos frente a la mesa de la magistratura y visibles ante el candidato a compareciente. La chepacorina es una galleta representativa de la región de Montes de María, conocida como “la mamá de las galletas”, parte de la cotidianidad e identidad de la región y hoy símbolo de lo que se conoce como la masacre de los galleteros perpetrada en enero de 2000. Una galleta con sabor y olor a la tierra, hoy también otorga sentido a un duelo postergado. Por otro lado, el carné de afiliación MutualSer Montes de María que recuerda a esta entidad promotora de salud (EPS), en un momento símbolo de la lucha de las comunidades por garantizar el acceso a la salud, se convirtió en un referente plástico de disputa de los grupos armados por cooptar servicios estatales, como los de este sector. La guerra produjo una resignificación negativa de los símbolos y sentidos comunitarios que mediante diligencia judicial se restablecen y recobran.

Traer estos símbolos a un nuevo escenario con la altura que da la dignidad de quien ha resistido a la inclemencia de la crueldad puede provocar nuevas dislocaciones, recuperar sentidos, cultivar nuevos. Un ejemplo de esto se dio con la presencia de los árboles y las plantas en el lugar que custodiaban los días de audiencia y que generaron una interlocución transnacional.

Varios de los árboles que son representativos de la región hablan de lo sucedido en el culmen de la violencia. Por ejemplo, el árbol de tamarindo fue testigo de la masacre de las brisas en San Juan de Nepomuceno, el caucho de la hacienda El Palmar en San Onofre fue sombra del horror y las víctimas relatan cómo tiene cicatrices del dolor. Una mata de plátano que convirtió la abundancia de la tierra en símbolo de la acaparación de la riqueza. La propuesta de esta puesta en escena tenía una clara intención por parte de las víctimas, como lo ilustra una de ellas al asegurar que, “al ver el caucho, estoy segura de que sabrá lo que le queremos decir”.

El aguacate fue el catalizador de un diálogo dislocador. Símbolo de la nostalgia de una bonanza y de la soberanía alimentaria que fue arrasada a causa del abandono que produjo el despojo, el desarraigo y la ausencia del campesinado que le cuidaba, así como el ñame y el tabaco. Símbolo de las manos campesinas de quien lo cultiva en los campos del Caribe colombiano y que hoy, con esas mismas manos, lo trae a una audiencia judicial, rodeado de imágenes de guacamayos y en materas que dicen: “Por el buen nombre de los ausentes”, “Por la vida de nuestro territorio”, “Por la dignidad y los derechos de los presentes”, “Por la vida de los que vienen” (figura 2).

Al ver entrar los aguacates en el auditorio, Salvatore Mancuso se dirige a la magistratura diciendo:

Antes de darle

respuesta a esta pregunta que usted me hace me gustaría pedirle un enorme favor que al final de la diligencia me conceda unos minutos para expresar ante las víctimas los impactos que generaron en mí esta mañana cuando lo vi ingresar con algunas materas, algunas plantas que creo que identifico: una planta de aguacate, una de plátano, el canto alusivo a las expectativas que ellos tienen. Sería muy importante que me permitiera los mensajes

que estaban en ellas poder expresarles al final de la diligencia mi sentir y mi agradecimiento por compartir conmigo y con la audiencia sus sentimientos, sus sentires, sus

dolores. (JEP 2023)

Posteriormente, en su intervención al respecto afirmó:

Es más doloroso sentir el dolor, tratar de entender ese dolor, mirar las profundidades que son insondables de ese dolor, porque no somos capaces en mi caso particular de entender la magnitud y la profundidad del daño y el dolor que causamos. Cuando estábamos en la guerra se ejecutaba el acto, se daba media vuelta y uno seguía y trataba de quitarse todos esos pensamientos de la mente […] Nunca imaginé que tendría que llegar a conocer realmente la dimensión del daño y aún después de 17 años es tan profundo que no logro entenderlo. […] La presencia de las víctimas cuando llegaron al recinto que llegaron con unos mensajes que escribieron en las materas que llevaban en sus manos cuando es una planta de aguacate y veo un guacamayo me rememora nuestra participación en los hechos de los Montes de María. Con los aguacates esos que están allá de los cuales estas poblaciones vivían y la manera como tuvieron que abandonarlo, cómo nuestra presión los llevó a abandonarlos. (JEP 2023)

De esta manera, sin pronunciar una sola palabra, en su calidad de escuchas, las víctimas lograron comunicar a través de los símbolos y sus gestos el dolor del despojo. Salvatore Mancuso expresa una dislocación entre su “yo” presente y su “yo” perpetrador y señala su incapacidad previa de ver el dolor y la manera en que hoy puede verlo, aunque aún le cueste dimensionarlo; quien ayer negó la existencia y vida de las víctimas hoy les da un lugar en su discurso. ¿Pueden estas palabras ser escuchadas por todo el país? ¿Se escuchan de la misma manera?

Es en el carácter performativo de estas audiencias, que buscan ser restaurativas en sí mismas, en el que creemos que la función normativa del ritual busca estar presente: “El juicio penal, o audiencia en este caso, es también una puesta en escena que busca inspirar confianza y responder a la necesidad de la comunidad de una acción clara después que los crímenes ocurren” (Pointer 2019, 55).

Capaces de la guerra y de la paz: una preparación con comparecientes

Estábamos en un taller de preparación con comparecientes de fuerza pública ante un encuentro con las víctimas (JEP 2024). El espacio comenzó a las ocho de la mañana. Ya habíamos tenido una sesión virtual en la que hablamos sobre sus expectativas y miedos a causa del futuro encuentro. Nos manifestaron que les parecía riesgoso realizarlo, que sería necesario contar con presencia de policía, que no sabíamos cómo podrían reaccionar las víctimas, que esa era una ciudad peligrosa, y quién les iba a asegurar que podrían retornar sanos y salvos a sus casas. Intentamos abordar esos miedos desde la virtualidad, pero eso no sería suficiente. Lo haríamos en el taller presencial que tendríamos la siguiente semana.

El taller presencial comenzó con una breve explicación por parte de la magistratura sobre lo que sucedería en la audiencia (que sería posterior al encuentro privado). Al final de la intervención, se abrió un espacio para preguntas de corte jurídico. Pensamos que no nos encontraríamos con tantas preguntas, pero, en ellas, no estaba solo lo indagado, sino todos sus temores, era la angustia convertida en inquietud técnica o procedimental.

Nos quedábamos sin tiempo para preparar el encuentro. Las preguntas jurídicas, sobre sus obligaciones, sobre posibles propuestas de reparación, lograron desviar o, al menos, posponer la preparación para el encuentro, y esto, en sus cabezas, es la idea de encontrarse con la familia, la idea de asumir su responsabilidad, regresar a su pasado: mirarse al espejo. Sin duda, en ese momento, resultaba más tolerable hablar sobre lo que está pendiente en términos logísticos, administrativos y jurídicos ante la audiencia que abordar los daños causados.

Así, viendo que podríamos quedarnos sin la mañana para preparar, limitamos las preguntas y la intervención de la magistratura. Dimos un receso para el refrigerio, se conformaban pequeños grupos entre los/las comparecientes, el ambiente se sentía tenso. Ya habían sido suficientes palabras. Trabajaríamos con el silencio. Habíamos preparado unas fichas bibliográficas con mensajes de sus víctimas (cuando estuvimos en el taller de preparación con ellas) sobre los daños y las demandas de verdad. Mientras los/las comparecientes terminaban el refrigerio, pegamos las fichas en un costado del salón.

Regresaron al salón. Les recordamos por qué y para qué estábamos ahí. Hablamos, brevemente, de la importancia de los conceptos judiciales técnicos ante la audiencia, pero de su irrelevancia ante un encuentro restaurativo. Resulta irrelevante el lenguaje técnico cuando lo que habla es el corazón. Para conectar con un lenguaje emocional, es necesario escucharse y, para escucharse, el silencio. Recordar: volver a pasar por el corazón.

Les pedimos que en silencio se pusieran de pie y se tomaran todo el tiempo que quisieran para leer las fichas. Regresarían a sus sillas cuando terminaran de leer. Mientras leían, sonaba música de fondo, particularmente “música relajante” de YouTube (la primera que saliera). Poco a poco regresaban a sus asientos, en silencio. Lágrimas en los ojos de algunos, otros mantenían la mirada en el suelo o, más bien, adentro. El silencio, en este momento, es fundamental, pues se convierte en un espejo. Conciencia. Ya Chéjov (2016) escribía sobre esto: “En general una frase, por hermosa y profunda que sea, solo causa efecto en los indiferentes, pero no siempre puede satisfacer a quien es feliz o a quien es desdichado. Por esto casi siempre la máxima expresión de la felicidad o de la desgracia es el silencio” (86).

El silencio, acompañado de la música de fondo, actúa como detonante de la dislocación restaurativa. Permite que los/las comparecientes regresen temporalmente a los hechos, recuerden de lo que fueron capaces y se enfrenten a sus propias emociones. Pero teníamos otra herramienta fundamental: la literatura.

Cuando todos regresan a sus asientos, después de algunos minutos del silencio, leímos un par de textos del libro Estaba en llamas cuando me acosté de Juan Mosquera Restrepo (2022). Al respecto, un fragmento de uno de ellos titulado “De esto es capaz el hombre”:

El hombre enseña a

odiar lo que piensa que es diferente. El hombre aprende a mirar con el odio que

le enseñaron. El hombre enseña a aplaudir el sacrificio en el circo romano. El

hombre aprende a juzgar con el pulgar hacia abajo. El hombre enseña a gritar. El hombre aprende callando. De esto es capaz el hombre. Es capaz de la guerra. Y es capaz de la paz. (205)

La lectura de este texto, con el estilo liviano y poético de Mosquera Restrepo, por parte del equipo, inmediatamente disloca a los grupos de comparecientes acostumbrados a un lenguaje castrense y, ahora, judicial. Después de leer, regresamos al silencio. Dejamos que las palabras se siembren en medio del círculo en el que estábamos sentados. Después de tres o cuatro minutos de un silencio lleno de ruido, indagamos los efectos de esta lectura, pero con otra actuación disruptiva: desaparecen los rangos, los alias, los títulos y las jerarquías. El círculo se impone y emergen nombres de cuna: una disrupción igualadora, humanizante.

Mosquera Restrepo nos acompañó en otro taller con comparecientes en Medellín. Le pedimos que fuera él quien, directamente, les leyera sus textos. Lo mencionamos en este espacio, porque, en una publicación compartida en Instagram sobre lo sucedido, logró resumir la dislocación restaurativa a la que llegan los/las comparecientes:

Los vi entrar.

Comparecientes del caso 03. El caso de los falsos positivos, le llaman. En el tablero hay una cartelera con palabras de puño y letra de los familiares de quienes ellos

asesinaron y desaparecieron. En el mismo tablero hay cartas escritas por

responsables que tuvieron grados superiores invitándoles a declarar la verdad.

Me invitaron al centro del círculo y leí para ellos. Y hablamos. Hablamos sobre sus manos, capaces

de matar y también de la caricia. Les dije que nadie es enteramente malo o

enteramente bueno. Hablamos. Vi en

sus miradas distintas formas de llorar, incluso sin lágrimas. Y dolor sincero parecido al arrepentimiento. Y miedo. (Mosquera Restrepo 2024; figura 3)

Figura 3

Taller con comparecientes del caso 3

Figura 3

Taller con comparecientes del caso 3

Fuente: Mosquera Restrepo

2024

Figura 4

Instalación con los nombres de las víctimas en el Casanare

Figura 4

Instalación con los nombres de las víctimas en el Casanare

Fuente:

Fotografía de

Isabel Valdés.

Los nombres de los 6402: una epifanía

En 2021, en el caso 3 de la JEP, se reveló que el número de víctimas de asesinatos y desapariciones presentadas ilegítimamente como bajas en combate era, por lo menos, de 6402 personas en todo el territorio nacional. Rudas (2024) se dedicó a estudiar la manera en que el número 6402 alcanzó una posición destacada en el discurso público del país en sus primeros seis meses de difusión, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. La cifra en sí misma se convirtió en un símbolo o lo que denominó fact-icons, pasando de ser un número a una epifanía, un emblema de la lucha colectiva por la justicia, un símbolo memorable cargado moral y emocionalmente, y un grito de las calles a través de la labor de colectivos artísticos. Este autor conceptualiza fact-icons, mencionando que son artefactos culturales que tienen ciertas características: a) transmiten un imaginario de “facticidad”, b) tienen propiedades “epifánicas”, c) codifican narrativas profundas de identidad nacional y d) poseen una forma estética distintiva.

En el Casanare, los hechos perpetrados por en su momento integrantes del Brigada XVI del Ejército Nacional, otros agentes del Estado y algunos civiles alcanzó tal magnitud que tan solo en el periodo 2005-2008 se contemplan 303 víctimas. Podría decirse que una persona cada tres días era asesinada en estado de indefensión para ser presentada como una baja en combate en este departamento. ¿Cómo mostrar la magnitud de la sistematicidad y al mismo tiempo mostrar la humanidad de cada una de las víctimas? La guerra fue posible al borrar la historia, el rostro, el nombre de cada una de las víctimas; quizá reconocer la humanidad que se tenía al frente hubiera escrito una historia distinta.

Como parte de la preparación de los/las comparecientes, se les invita a observar una instalación estética. Frente a ellos, cada una de estas víctimas identificadas recuerda su nombre, con solemnidad cada uno de los/las comparecientes los lee uno a uno en silencio, con las luces bajas y la música de fondo. Algunos apuntan ciertos nombres porque algo les recuerda o porque a algo les invita (reconocer su responsabilidad, buscar información que todavía falta…). El nombre de los ausentes se extiende como una invocación: “los relatos de los muertos son vocativos: convocan a quienes sobreviven a crear ciertos modos de respuesta” (James Hatley, citado en Despret 2022, 89) (figura 4).

Uno de los/las comparecientes se quedó en silencio con un nombre en particular. Cuando abordamos las emociones que le causó la experiencia, compartió con el grupo que uno de los nombres correspondía a uno de sus primos, con el que jugaba de pequeño, hoy se enteraba de la causa de su ausencia, hoy las víctimas se ven de una manera distinta, existe una transformación en la relación con ellas. De esta manera, sucedió quizá una de las dislocaciones más complejas: ser responsable por los crímenes de los que también se es víctima, y este no es el único de los casos. La víctima que se veía ajena y desconocida hoy se hace familiar. ¿De qué otra manera hubiera sido posible esto? El nombre estaba hace meses en los expedientes judiciales, pero solo de esta manera logró ser visto.

Figura 5

La barca de Dante de Eugène Delacroix, 1822, Museo del Louvre

Figura 5

La barca de Dante de Eugène Delacroix, 1822, Museo del Louvre

Fuente: HA! (2025).

Conclusiones

Los crímenes de guerra, en sí mismos, nublan la mirada, su ocurrencia rompe lo que es humanamente digno. Sin embargo, en un país en constante transición, que se resiste a renunciar a la idea de vivir en paz, mirar el horror a los ojos es necesario. ¿Cómo dar la cara por los hechos de los que se siente vergüenza? ¿Cómo dialogar con la versión de uno mismo que se negó por años? ¿Cómo ver a la cara al responsable de la ausencia que aún duele y escuchar lo que dice? ¿Cómo no negarse a la posibilidad de hacer las cosas distinto?

Reiteramos que no existe una fórmula matemática para resolver estas preguntas. Hacer del proceso restaurativo un escenario con reglas estrictas y metodologías rígidas desconoce la levedad necesaria para abordar las emociones y profundas historias de vida. Levedad que encuentra su camino también por medio de un lenguaje artístico y simbólico, capaz de hacer del proceso un sendero y no un barranco, a la vez haciendo soportable el peso de lo más grave con lo que se es posible cargar y descargar ante, y con, el otro (figura 5).

Como Virgilio guiando a Dante al infierno para que este, después, pueda llegar al Paraíso, en la selva de los símbolos de la guerra, la paz y la justicia, el proceso restaurativo y especialmente el encuentro restaurativo con sus dislocaciones emergen como una suerte de ritual que impulsa y orienta la transición; el tránsito de un estado existencial a otro, y así quizás salir al final del espacio liminal que impone la incertidumbre de la comparecencia o la espera ansiosa de una sentencia. La justicia transicional restaurativa es, pues, acción ética, estética, sagrada, y acude al arte, al símbolo, porque es un rito de paso para todos, incluyéndolo a usted.