Introducción

> Se ha propuesto que el bioarte, práctica artística que utiliza elementos vivos como medio, con el propósito de provocar reflexiones sobre nuestras concepciones de lo vivo y de las implicaciones sociales, éticas y culturales de la intervención tecnológica de las corporalidades (Kac 2007; López del Rincón 2015; Mitchell 2010; Stubrin 2021), tiene la capacidad de cuestionar, de modo concreto, el antropocentrismo (Wolfe 2007; Zylinska 2009) y los paradigmas hegemónicos de producción de subjetividad (Lapworth 2015, 2016; López del Rincón 2015). En efecto, las obras bioartísticas logran poner en crisis los dualismos propios del pensamiento occidentalizado (Radomska 2016), basados en una tendencia a marcar una distinción tajante, aunque enigmática, entre sustancia y accidente, e inmanencia y trascendencia (González Valenzuela 2017). El bioarte, como una rama contemporánea del arte conceptual, tiene, en efecto, el potencial de develar el carácter situado del “acto cultural del definir” (Osborne 2011, 11). En ese orden de ideas, nos interpela a revisar cómo se tejen conceptos tan profundamente arraigados en el inconsciente colectivo, como el establecimiento de fronteras que separan la materia del espíritu, lo humano de lo no humano y la vida de la muerte. Esto porque la práctica bioartística produce creaciones materiales concretas que exceden los conceptos basados en estos binarismos, al desplegar posibilidades inéditas, intermedias e inefables. Algunas bioobras, observaremos, incorporan cuerpos incompletos y cadáveres de criaturas, cuya presencia se nos ofrece de modo fantasmal, es decir, como una imagen

cuyo referente no está, pero que se presenta en el ámbito de lo visible y que, aun siendo imagen de otra cosa, es independiente de aquello que representa, que excede, por tanto, nuestra realidad tal y como la concebimos. Una sombra, pues, sombra de la muerte en la vida y de la vida en la muerte. (Carrasco Conde 2017,24)

Así, se ha argumentado que las creaciones bioartísticas movilizan emocionalmente de forma importante (Beltrán Luengas 2022; Kerbe y Schmidt 2015; Stubrin 2021), algunas veces hacia el horror, lo cual apunta a una afectación del sujeto que sucede en el lugar donde se entrelazan la percepción y la cognición. Esto vigoriza nuestras facultades sensibles, afectivas y reflexivas y, como describiré más adelante, evita caer en los reduccionismos del pensamiento binario señalado.

Para Rancière (2014), el régimen actual del arte permite una reorganización de las formas sensibles y produce nuevos modos de experiencia. Según este pensador, existe un “sistema de evidencias sensibles” (Rancière 2000, 12; la traducción es mía) que organiza lo que es visible, decible, representable y pensable en una comunidad mediante la conexión de lo percibido y el sentido consensual que se le ha asignado. Se puede pensar, entonces, que la suma, el cruce, las capas y las tensiones que pueden aparecer entre estas conexiones forman una intrincada red que se puede llamar tejido sensible. Ahora bien, por extensión metafórica, ese entramado de conexiones puede plegarse, perforarse o torcerse, a fin de producir rupturas, dislocaciones o nuevas conexiones entre lo percibido y su sentido. Esto produciría una fractura en el sentido común, liberando nuevas posibilidades de sentido. Así, las torsiones en el tejido sensible son “operaciones disyuntivas que caracterizan los movimientos emancipatorios y su carácter de intervención estético-política en las fronteras de sentido establecidas” (Quintana 2020, 45).

El bioarte propone una torsión del tejido sensible de lo vivo, disponiendo, en una sola unidad, propiedades consideradas exclusivas de categorías conceptuales aparentemente opuestas. Esta intervención moviliza emociones, como el miedo, el asombro y la abyección, características propias de lo monstruoso. Ciertamente, el monstruo excede nuestra capacidad de representar y nombrar lo que consideramos vivo, no vivo, humano y no humano, adquirida en los procesos de socialización. Y, sin embargo, de manera simultánea, se detona una cierta fascinación frente a esta otredad (Beltrán Luengas 2023).

Esta experiencia afectiva de perplejidad ante lo monstruoso, aunque se ha abordado desde los estudios culturales (Braidotti 1999, Haraway 2020; Weinstock 2020), puede comprenderse también desde la estética. Quintana (2020), quien sigue a Rancière, ha explicado que es posible desensamblar y reensamblar la conexión consensual entre lo perceptual y lo conceptual. Este ejercicio, explica, permitiría develar el carácter contingente y situado de lo que se nos presenta como una realidad unívoca e incuestionable, dada por consenso. Sin embargo, esta es susceptible de ser reconfigurada, mediante la torsión de la aisthesis. Esta reconfiguración revelaría posibilidades heterogéneas e infinitas de asignación de sentido a una realidad que aparece más abarcadora, en virtud de que muestra porciones de sí misma, antes invisibilizadas.

Este artículo tiene como propósito analizar la experiencia estética de varios espectadores en tres creaciones bioartísticas, a saber: a) la serie Victimless Utopia (2003-2006) de TC&A, b) la serie Malamp: Reliquaries (2001-) de Brandon Ballengée y c) Mother and Child (Divided) (1993) de Damien Hirst. Esto con el fin de comprender cómo la producción de una fisión en los intervalos-brecha, presentes en el tejido sensible, pone en crisis algunos dualismos propios del pensamiento occidentalizado, tales como vivo-no vivo, cuerpo-espíritu, madrehijo, humano-no humano, vida-muerte y bíos y zoé, y cómo se da apertura a una ampliación del horizonte de sentido. Mi aporte consiste en enunciar una aproximación, basada principalmente en la propuesta estética de Jacques Ranciére y de Pietro Montani, que permita precisar cómo los modos de fisión del tejido sensible se articulan con la deconstrucción del pensamiento occidentalizado basado en oposiciones binarias. Por ende, examinaré también cómo ocurre la reconfiguración de la realidad por parte del sujeto espectador, en particular, en relación con la puesta en crisis de la unidad conceptual de lo que llamamos vida, dada por la experiencia estética en las tres obras mencionadas.

En primer lugar, presentaré el contexto teórico-metodológico que enmarcó la investigación en la que se basa mi propuesta. Así, definiré cómo he construido el concepto de experiencia estética y cómo se suscitó y se abordó, mediante entrevistas antropológicas en profundidad, el diálogo que varios espectadores entablaron con las obras en mención. Segundo, presentaré el análisis llevado a cabo en tres subapartados diferentes, uno por cada serie u obra, que consta de una contextualización de la creación y del análisis de lo que los espectadores verbalizaron en el diálogo con las obras. Finalmente, en las conclusiones, explicitaré la propuesta de aproximación para examinar la experiencia estética de lo monstruoso, a partir de la síntesis de los hallazgos presentados.

El abordaje de la experiencia estética de lo monstruoso

Montani (2013) define la aisthesis como la “conexión íntima de la percepción humana con la esfera de la operación cognitiva y de producción de sentido” (52). De acuerdo con esta definición, un estímulo perceptual sería inseparable de su modo de afectar el cuerpo humano desde el punto de vista de la emoción y el pensamiento. Por esta razón, lo que llamamos realidad puede pensarse como un intrincado tejido de percepciones y de sentidos que se anticipan a partir de la socialización y de la incorporación del lenguaje, según la comunidad a la que pertenezcamos. Este proceso es lo que da lugar, explica Montani, al sentido común, o sentido de la comunidad. Para Rancière (2014), quien se refiere a la aisthesis de las obras de arte contemporáneo, se trata de “condiciones completamente materiales […] pero también modos de percepción y regímenes de emoción, categorías que las identifican y esquemas de pensamiento que las clasifican y las interpretan” (10). Este filósofo ha propuesto que, por tanto, lo sensible corresponde a los modos en los cuales la comunidad asigna una identidad a una apariencia en particular y cómo anticipa su deber ser, su valor, sus tiempos y sus espacios (Rancière 2000). Esta partición y repartición de lo sensible en la comunidad da lugar a un acuerdo tácito llamado régimen consensual, en el que las conexiones entre apariencia, identidad y palabra aparecen como necesarias: “El consenso es un régimen determinado de lo sensible. Es el régimen en que se presupone que las partes ya están dadas, su comunidad constituida y la cuenta de su palabra es idéntica a su ejecución lingüística” (Rancière 1996, 217).

Sin embargo, aunque el ensamblaje entre concepto y percepción nos parezca unívoco e incuestionable, puede producirse su desensamblaje y reensamblaje mediante la perturbación de la aisthesis. De acuerdo con Quintana (2020), es posible dislocar esta conexión, toda vez que esta es, en realidad, contingente. De esta manera, se hace evidente que existe una cierta distancia entre la percepción y la cognición, que Ranciére llama écarts, cuya traducción sería, según Quintana, intervalos-brecha. Ciertas prácticas artísticas tienen la capacidad de provocar una torsión en estos intervalos-brecha, como fusiones, fisiones, desplazamientos, deformaciones, masificaciones o magnificaciones (Beltrán Luengas 2023; Carroll 2020). Este tipo de intervenciones del tejido sensible obligaría, entonces, a reconfigurar la realidad, ofreciendo múltiples formas de reconectar lo percibido con el significado. En palabras de Montani (2013), las obras de arte que se constituyen en dispositivos estéticos tienen la capacidad de ofrecer una sobreabundancia de sentido que estimula nuestra facultad imaginativa y reflexiva. Así, la examinación de la experiencia estética, en algunas creaciones artísticas, como las incluidas, se convierte en “una pequeña máquina óptica que nos muestra el pensamiento ocupado en tejer los lazos que unen percepciones, afectos, nombres e ideas” (Rancière 2014, 11).

Según señala Quintana (2020), en el régimen consensual, la realidad se narra de manera parcial y las palabras tienden a dejar por fuera una porción de esta, que resulta marginada e invisibilizada. Dicho de otro modo, el consenso incurre en un ocultamiento de ciertas partes de la realidad mediante la canalización de la sensibilidad y una nivelación del afecto (Montani 2013). Cuando se produce una dislocación en el intervalo-brecha, se da lugar a un reordenamiento de la cuenta de una realidad que nos aparece ahora como excesiva y ambigua desde el punto de vista de lo sentido (desde lo perceptual y lo sensorial) y el sentido (entendido como el significado asignado consensualmente a una apariencia). Por esta razón, Rancière (2019) sugiere que la reconfiguración del tejido sensible, mediante la intervención de los intervalos-brecha, pone en crisis la realidad consensual y, por ende, emerge la capacidad de sentir de otro modo o de di-sentir. En ese orden de ideas, el disenso, explica Quintana (2020), abre la posibilidad de cuestionamiento, conflicto y diálogo con los no hablantes, es decir, con las partes no contadas, marginadas y excluidas del consenso, y que Montani (2013) vincula con un espacio de indiferenciación entre la zoé, o vida desnuda, y la bíos, o vida articulada, cuya referencia por excelencia es la vida humana, zona que coincide con la constitución de lo que llamaríamos monstruosidades.

Los monstruos pueden pensarse como la concreción material de la crisis de categorías conceptuales, cambiantes según los tiempos y los lugares, en una corporalidad: “el monstruo es un proceso sin objeto estable” (Braidotti 1999, 300; la traducción es mía). Durante la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, el significado de lo monstruoso se atribuía a los errores de la naturaleza (Have 2022). En el siglo XIX, aparece la noción de anormalidad y los consecuentes dispositivos de normalización de los cuerpos desviados (Weinstock 2020). Actualmente, el monstruo se refiere a los seres anómalos debido a la contaminación o a los humanos que cometen actos considerados supremamente lesivos para satisfacer sus propios deseos (Have 2022). Para Balza (2013), el concepto de monstruo es una categoría propia de la biopolítica que busca proteger la articulada bíos de la contingente y riesgosa zoé, entidad carente de valor y, por tanto, instrumentalizable. Más adelante, mostraré cómo estas tipologías de monstruos aparecen en las experiencias estéticas que se dieron en relación con las tres obras incluidas.

La producción de monstruos mediante la intervención de los intervalos-brecha puede ocurrir de diferentes modos, como la fusión, la fisión, la magnificación y la masificación (Carroll 2020), o por desplazamiento y deformación (Beltrán Luengas 2023). A efectos del análisis que propondré en el siguiente apartado, me centraré únicamente en la definición de fisión, técnica empleada en las tres creaciones que he incluido. Según Carroll (2020), con la fisión, “elementos contradictorios se distribuyen, por así decirlo, en diferentes identidades que, sin embargo, se relacionan metafísicamente” (139; la traducción es mía). La experiencia estética de los cuerpos fisionados moviliza, por supuesto, emociones relacionadas con el miedo, pero también produce un profundo sentimiento de fascinación, ambigüedad afectiva que causa, de hecho, el monstruo (Balza 2013; Braidotti 1999; Cohen 2020; Have 2022; Carroll 2020).

En ese contexto, la metodología que implementé para comprender las experiencias estéticas en las tres obras incluidas en este análisis adoptó un enfoque hermenéutico-fenomenológico (Muñoz 2012) de corte cualitativo (Denzin y Lincoln 2013). Se partió de la propuesta del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, quien sugiere que es posible entablar un diálogo con una obra de arte, si el espectador se demora lo suficiente en ella (Gadamer 2016). Para este pensador, este diálogo es susceptible de producir una experiencia genuina, capaz de ampliar horizontes, si se está dispuesto a escuchar lo que la creación tiene que decir. Para provocar esta demora en la obra, se realizaron entrevistas antropológicas en profundidad (Guber 2001) en formato semiestructurado (Patton 2015), cuyo guion se basó en los postulados de la etnografía sensorial (Pink 2015).

Pink (2015) ha propuesto que la etnografía sensorial es una aproximación investigativa que “da cuenta de cómo los modos sensoriales de experiencia y conocimiento son integrales para las vidas de las personas que participan en nuestra investigación y para cómo los etnógrafos practicamos el oficio” (la traducción es mía). En ese marco, sugiere que los modos de experiencia que se viven en el proceso etnográfico se caracterizan por la relación que se establece entre los cuerpos y las mentes de investigadores e investigados, las materialidades y la sensorialidad de los medios que compongan el contexto. Así, esta autora defiende que los lugares etnográficos no se reducen al sitio donde ocurre el trabajo de campo, sino que se construyen en la comunicación (entendida como una práctica que involucra proyecciones verbales y corporales) y en la experiencia de la realidad vivida en las intersubjetividades, los afectos y las negociaciones mediante las cuales se produce conocimiento.

Siguiendo esa línea de pensamiento, y en atención a que en el momento de recolectar la información nos encontrábamos en pleno aislamiento por la pandemia de covid-19, opté por llevar a cabo entrevistas antropológicas en profundidad. Esta decisión obedeció también a que mi función como etnógrafa consistía en guiar a los participantes por entre sus propias elaboraciones y lógicas (Guber 2001), propiciando el establecimiento de asociaciones libres entre lo percibido en las bioobras y el sentido que estas les ofrecían. Por tanto, estas entrevistas incorporaron la aproximación etnográfica sensorial porque me permitieron abordar tres dimensiones clave propuestas por Pink (2015): a) explorar la visceralidad, es decir, sensaciones internas vinculadas a ciertos afectos, sentimientos, emociones y otros estados del ser que emergen en el involucramiento con el mundo material; b) profundizar en los procesos cognitivos y profundamente reflexivos característicos de la imaginación y de la memoria, dados por las asociaciones libres detonadas por la visualización de las creaciones, y c) aprehender uno de los más profundos tipos de conocimiento arraigado en cómo se asignan, se parten y se reparten los sentidos asociados a un cierto estímulo sensorial. Asimismo, en la construcción conjunta de un lugar etnográfico con los entrevistados, procuré que emergieran correspondencias, así llamadas por Ingold (2017), pues “se trata de responder a estos eventos con intervenciones, preguntas y respuestas propias o, en otras palabras, de vivir con otros y vivir con otros prestando atención” (152). De esa manera, en las entrevistas no ocurrieron únicamente intercambios verbales, sino que se dio un auténtico diálogo de los participantes con las obras, caracterizado también por la incorporación de gestos, señales, vocalizaciones, ritmos y vibraciones que permitieron la construcción de un lugar etnográfico, observable y experimentable (Howes 2023).

Dado ese contexto, las entrevistas fueron mediadas por Google Meet. Primero, se hizo la toma de consentimiento informado para enseguida visualizar trece obras, mediante la función de compartir pantalla. Para cada obra visualizada, los entrevistados comentaban las emociones que sentían al verla y las reflexiones que les suscitaron. Finalmente, se profundizó en dos obras seleccionadas por las mismas personas entrevistadas. A efectos de este trabajo, se analizan únicamente tres creaciones, aquellas que pusieron en crisis las oposiciones binarias vivo-no vivo y bíos-zoé. Se realizaron diez entrevistas en total, que tuvieron una duración de entre una hora y media y dos horas.

Además, yo misma registré mi propio diálogo con la obra en un diario de campo a modo de autoetnografía (Ellis y Bochner 2000). En las entrevistas, se incluyeron personas con características heterogéneas desde el punto de vista de la formación profesional, los intereses personales y la edad. Las características generales de los entrevistados se resumen en la tabla 1.

Los contenidos concretos de cada entrevista fueron bastante heterogéneos en virtud de que los diálogos que se entablaron con las obras se realizaron desde las experiencias profundamente subjetivas y personales de cada uno de los participantes. Por ende, la experiencia estética fue particular y varió también en función de la multiplicidad de sentidos que cada obra ofreció. La descripción de cada obra, así como el análisis de las experiencias estéticas, se incluyen en el siguiente apartado.

Análisis de la experiencia estética en tres creaciones bioartísticas Victimless Utopia (2003-2006) de TC&A

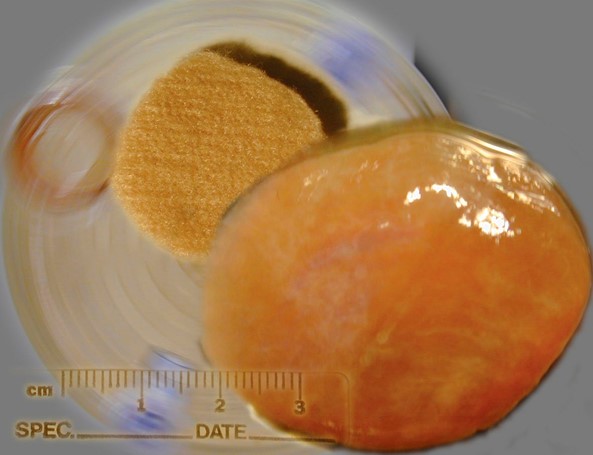

The Technologically Meditated Victimless Utopia (2003-) es una serie de obras de arte húmedo, creada por el dúo The Tissue Culture and Art Project (TC&A) compuesto por Oron Catts y Ionat Zurr. El análisis que se presenta incluyó aquellas desarrolladas entre 2000 y 2006. La primera pieza incluida, Disembodied Cuisine (2003), se presentó en la célebre exhibición L’Art Biotech y consistió en una performance en la cual los artistas cultivaron un trozo de carne sintética de rana que adobaron con brandi de manzana, ajo y miel, y ofrecieron como cena a los visitantes de la galería en un festín tipo nouvelle cuisine (Catts y Zurr 2007). En la figura 1, puede verse la imagen de Tissue Engineered Steak N.º 1 2000, un estudio que se desarrolló para Disembodied Cuisine, que da una idea sobre la textura viscosa de la carne obtenida. Al lado de la mesa donde se sirvió el peculiar plato, había un acuario con ranas vivas. Una vez terminado el evento, las ranas se liberaron en un jardín cercano. Algunas fotografías de la instalación se pueden ver en las figuras 2-4. La segunda pieza, Victimless Leather (2004), consistió en el cultivo de cuero sintético en la forma de una chaqueta, en el interior de un biorreactor que aseguraba el mantenimiento de las condiciones de ambiente y nutrición necesarias para su crecimiento, como puede verse en la figura 5. La obra ha sido expuesta 13 veces y su conclusión varió notablemente de las siguientes maneras:

-

Por apertura de la cámara de perfusión que contenía el tejido y contacto con el aire, por lo cual aquel se convierte en alimento para los microorganismos presentes (Radomska 2017).

-

Por contaminación fúngica en el Mori Art Museum en 2009.

-

Por contaminación bacteriana.

-

Porque el tejido creció hasta el punto de bloquear los tubos de los mecanismos del biorreactor en el Museum of Modern Art (MoMA) en 2008.

-

Por reemplazo de los tejidos por nuevas “chaquetas”,

en la exposición Sk/interfaces en Casino Luxembourg

en 2009.

-

Por avería del equipo en la exposición SkinDeep en The National Glass Museum en Holanda en 2008.

-

Por la desintegración del polímero de los andamios (Oron Catts, comunicación personal, 29 de abril de 2025).

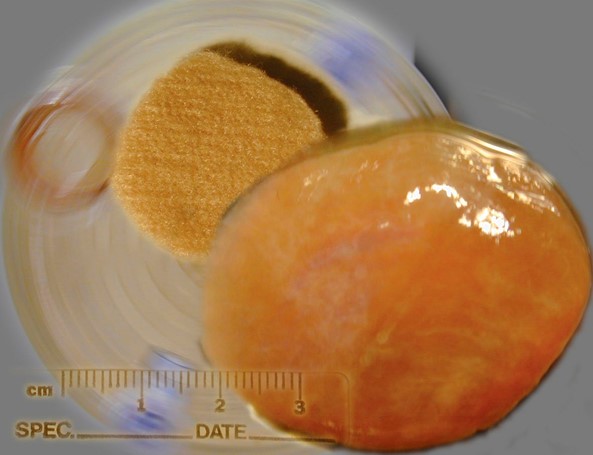

Figura 1

‘Tissue Engineered Steak N.º 1’ 2000. A study for “Disembodied Cuisine” (2000-2001) de TC&A. Medio: músculo prenatal de oveja y andamio de polímero PGA degradable

Figura 1

‘Tissue Engineered Steak N.º 1’ 2000. A study for “Disembodied Cuisine” (2000-2001) de TC&A. Medio: músculo prenatal de oveja y andamio de polímero PGA degradable

Fuente: The Tissue Culture & Art Project, Oron Catts y Ionat Zurr.

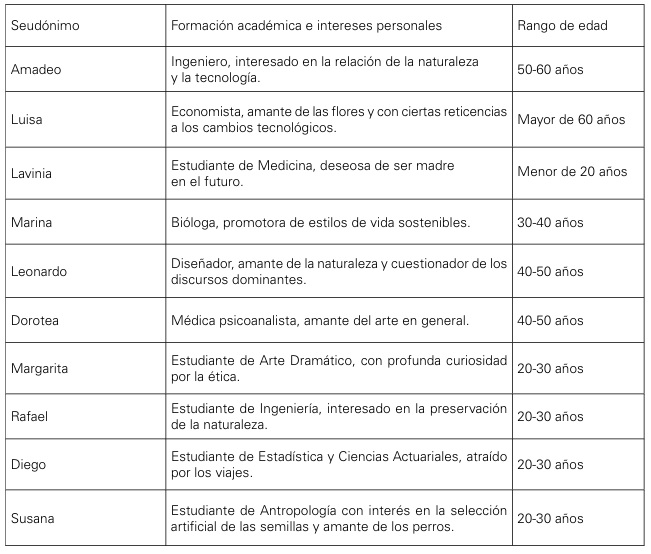

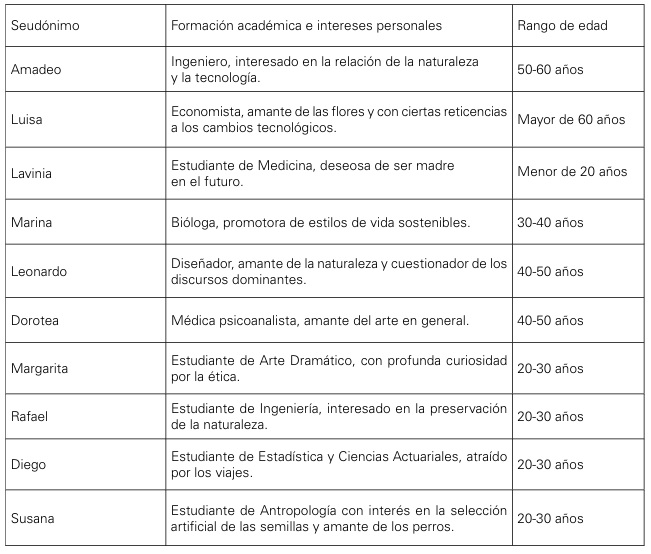

Tabla 1

Personas entrevistadas

Fuente: Elaboración propia.

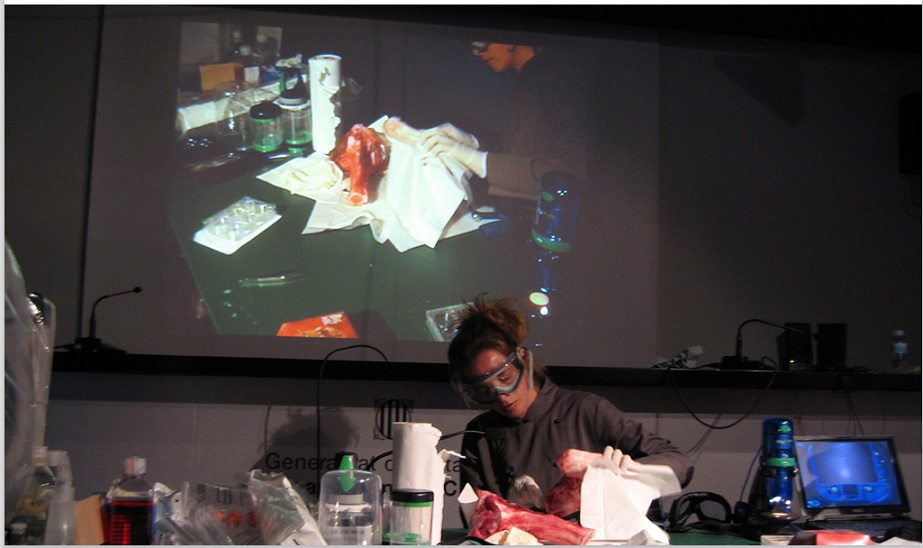

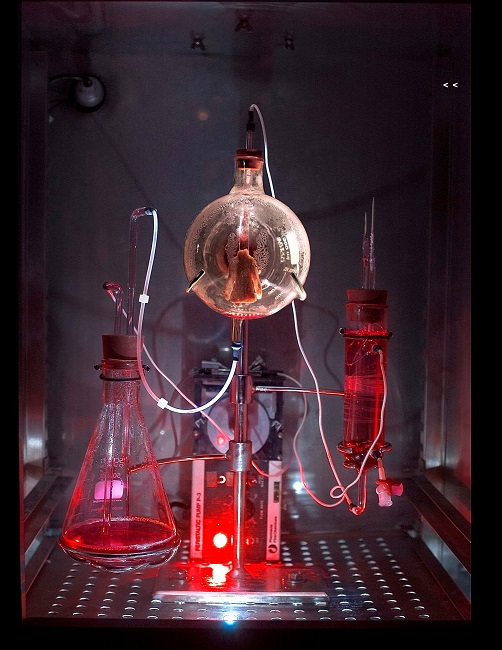

Figuras 2, 3 y 4

Instalación de Disembodied Cuisine (2003) en Nantes (Francia)

Figuras 2, 3 y 4

Instalación de Disembodied Cuisine (2003) en Nantes (Francia)

Fuente: The Tissue Culture & Art Project, Oron Catts y Ionat Zurr. Las fotografías son de Axel Heise.

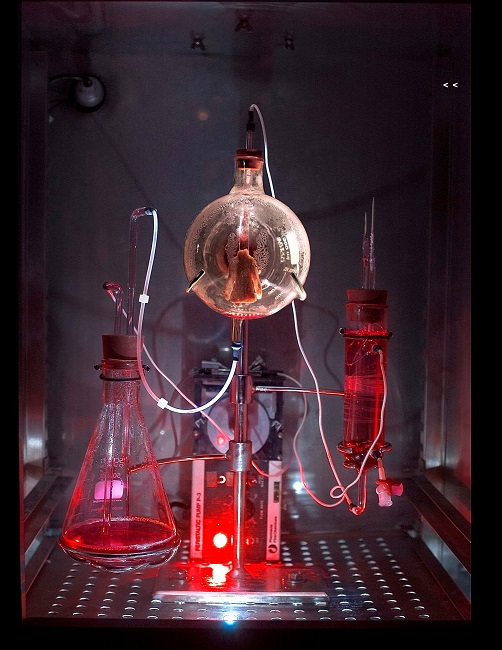

Figura 5

Victimless Leather-A Prototype of Stitch-less Jacket grown in a Technoscientific “Body” (2004) de TC&A. Medio: polímero biodegradable y células óseas o conectivas

Figura 5

Victimless Leather-A Prototype of Stitch-less Jacket grown in a Technoscientific “Body” (2004) de TC&A. Medio: polímero biodegradable y células óseas o conectivas

Fuente: The Tissue Culture & Art Project, Oron Catts y Ionat Zurr

Finalmente, DIY Devictimisation Kit, mark 1 (DIY DVK, m1) (2006) consiste en un conjunto de objetos mediante los cuales se toma una biopsia de un animal no humano muerto y cultiva un tejido a partir de estas células. Al igual que los tejidos de Disembodied Cuisine y Victimless Leather, esta pieza requiere cuidado y atención para que pueda prosperar. Fue exhibida en Barcelona e incluyó también una performance en la que se invitaba a la

audiencia, o bien a matar el cultivo, o bien a cuidar de él (Catts y Zurr 2006). Una fotografía

de la pieza puede verse en la figura 6.

Actualmente, se reconoce a TC&A como ícono del bioarte, debido a su propuesta pionera de utilizar técnicas de ingeniería tisular para explorar artísticamente la materialidad de lo vivo, a partir de la inspiración que Catts y Zurr (2007) hallaron en el ratón de Vacanti

1

(Cao et al. 1997).

Los tejidos cultivados por TC&A, que buscan cuestionar la tecnología como resultado directo de procesos de explotación propios del capitalismo tardío (Catts y Zurr 2012) y los dualismos característicos del pensamiento occidentalizado (Radomska 2017), son llamados semivida o vida parcial y pueden pensarse como “seres en el sentido de que son algo en el mundo, están vivos en la forma más básica del término y necesitan consideraciones” (Aloi et al. 2019, 56; la traducción es mía).

Las obras en mención son un buen ejemplo de un intervalo-brecha de tipo fisión. Recordemos que, según Carroll (2020), en la fisión se divide una unidad en identidades separadas pero relacionadas, para dar lugar a un monstruo, como lo menciona Dorotea, una de las entrevistadas: “Es […] como una cosa de laboratorio, así, estilo Frankenstein”. En estas obras, ocurre una escisión de la materialidad que constituye el cuerpo de la vida misma del animal no humano, como lo señala Luisa, otra participante: “A mí lo que me parece es que hay como el desprendimiento de las ancas de la rana. Desbaratan la vida de la rana y las ancas de la rana”. Esta fisión resulta en la ilusión de una carne o en un cuero comprables, consumibles y libres de culpa, así como en la movilización de afectos contradictorios. Esto nos señala que, a pesar de las aparentes bondades de la propuesta, en el fondo, hay algo inquietante. Por ejemplo, Rafael menciona lo siguiente en relación con Victimless Leather: “¡Me parece superbacano! […] Ahí se está resaltando […] la capacidad humana que tiene de moldear las funciones diferentes como atributos de la naturaleza en pro de lo que queramos”. Sin embargo, Leonardo manifiesta que esta obra: “Sí, me alcanza a impresionar un poco. Tiende a producir como algo de repulsión”.

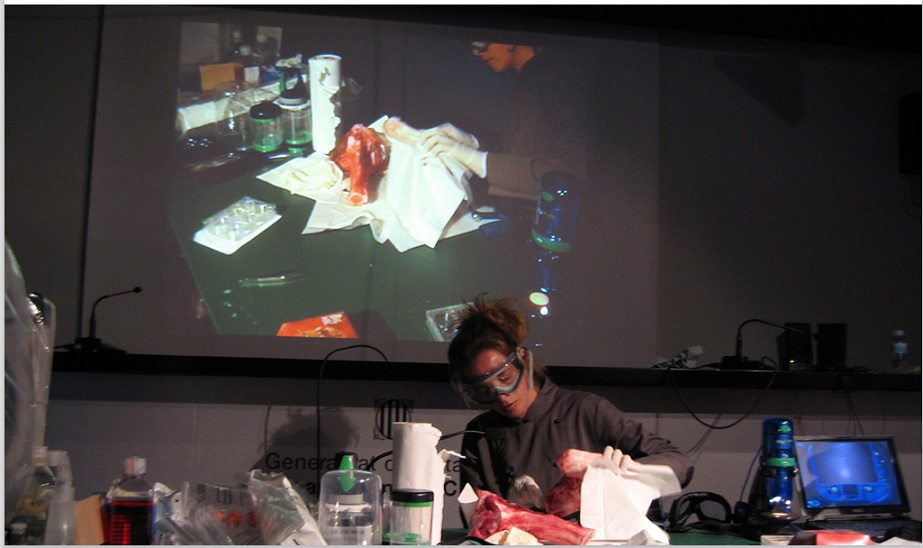

Figura 6

DIY Devictimisation Kit, mark 1 (DIY DVK, m1) (2006)

de TC&A

Figura 6

DIY Devictimisation Kit, mark 1 (DIY DVK, m1) (2006)

de TC&A

Fuente: The Tissue Culture & Art Project, Oron Catts y

Ionat Zurr

Rafael se inclina más hacia el asombro, mientras Leonardo se identifica más con un afecto abyecto. Estas dos emociones se caracterizan por tener un componente de miedo que se combina, en el primer caso, con maravilla (Vasalou 2015), mientras, en el segundo, con asco (Kristeva 2020). Esta oscilación entre valencias emocionales positivas y negativas es producto de una confusión que se origina en la disrupción del tejido sensible que produce la creación.

Victimless Utopia pone de manifiesto que la realidad, que se nos presenta como inédita, excede cualquier anticipación de sentido porque muestra que, quizás, el límite entre lo vivo y lo no vivo no es tan limpio y tajante como creíamos. En palabras de Leonardo: “Digamos que me llama la atención por el tema de estos límites de la vida […]. Es decir, está vivo, no está vivo… eh… y dónde yo pongo, digamos, los límites de la vida”. De ese modo, hace evidente que existen fronteras que son netamente conceptuales, consensuales y, en últimas, arbitrarias. De hecho, ante la dificultad de interpretar algo que resultaba irrepresentable, Dorotea dice, en relación con Victimless Leather, para la cual se cultivaron células de ratón, lo siguiente: “Como que no entendí muy bien de qué se trataba la obra […] y entonces siento como si le hubieran quitado la piel al ratón y hubieran hecho el abrigo. Y sé que eso no es, pero la imagen me hace pensar en eso”.

La vida parcial o semivida de TC&A se nos ofrece como un trozo de corporalidad o pedazo de vida que tiene cierta autonomía, crece, pero nos resulta desarticulada o incompleta, debido a la fisión del cuerpo y la vida, que, en nuestro concepto de lo vivo, aparecen como indivisibles. Esto lo vemos en los siguientes testimonios de Amadeo y de Leonardo, respectivamente: “Van a crear solamente las piernas”; “Esta piel [está] desprovista de emoción”. En el caso de Amadeo, vemos que la fisión está dada por la escisión del cuerpo en sus partes constitutivas. Los miembros inferiores de la rana se vuelven independientes del resto de la rana, pero aún siguen conceptual e inquietantemente relacionados. En el segundo testimonio, vemos que Leonardo tiene dificultades en concebir un soma (cuerpo material o Körper) parcial sin pneuma (energía vital o separado del Leib, cuerpo viviente), que, no obstante, y nuevamente, mantienen una relación espectral (Carroll 2020).

Esta vida parcial o semivida puede pensarse como una zoé, o vida desnuda, en virtud de que se trata de una vida sin forma y sin atributos políticos, como lo expresa Marina en relación con Disembodied Cuisine: “Un pedazo de carne sin mucha forma, se veía como cruda, blanca, pálida”. Según Montani (2013), el límite entre la zoé y la bíos corresponde a una zona de indiferenciación entre el hecho y el derecho y, por tanto, entre lo que se incluye dentro del sentido común y lo que se excluye de este.

Siguiendo esa línea de pensamiento, la semivida, al no encajar unívocamente con el concepto de vida como lo conocemos, es excluida del ámbito político y se piensa como una entidad carente de un valor intrínseco, susceptible de ser reducida a una mera instrumentalización y explotada sin mayor consideración moral. Por ejemplo, Disembodied Cuisine le evocó a Amadeo lo siguiente:

Cuando decían que

McDonald’s tiene unas masas de carne ahí que, en vez de vacas, tiene unas masas de carne que no tienen cerebro, […] simplemente tienen un corazón que bombea y los ayuda a crecer, y

es un pedazo de carne grandote, un bulto grandísimo. Yo decía, pues, bueno, listo, ¿no? Vamos a tener menos vacas produciendo CO2, menos pastoreo… Y lo que se está comiendo igual es carne, porque salió de una

célula y lo crearon. Pues maravilloso, ¡hagámosle!

En este testimonio, prevalece una tendencia global actual a instrumentalizar cualquier entidad viva, de convertirla en producto, venderla y consumirla, que se encuentra oculta detrás del asombro y maravilla aparente de esta hazaña tecnológica (Aloi et al. 2019). Esto se contrasta con la visión de Leonardo que señala que habría vidas que no vale la pena vivir debido al enorme sufrimiento al que se someten las entidades vivas instrumentalizadas y a pesar de una cierta tendencia consensual a considerar la vida en sí misma como el valor más alto:

No sentí una piel tan vital. ¿No? Era una piel que se veía también como agotada, como cansada […] Siento como si fuera

algo no deseado y que se mantiene vivo por la vida en sí misma, por mantener la vida […] como esta sobrevaloración de

la vida… eh, que creo que estos tipos de creencias sobrevaloran la vida… O

ciertas vidas.

De igual manera, Leonardo toma como referente la vida humana para expresar que la pieza le resulta, en cierto modo, ofensiva: “Es como si yo volviera obra de arte a una persona en estado vegetativo”. Así, llama la atención el nivel de sensibilidad al que llega este espectador, pues equipara la vida humana, la bíos, en la cima de nuestra escala consensual de valores, con la semivida, liminal entre lo vivo y no vivo. Esto revela que se le hizo visible una cierta marginación que intenta nivelar a través de la búsqueda de una igualdad.

El entusiasmo tecnofílico se articula, no obstante, con un afecto compasivo que aparece con una idea de futuro que resulta esperanzadora, en la medida en que se espera la reducción del sufrimiento y mortalidad de los animales que se utilizan para producir carne, como lo menciona Rafael:

Yo siempre pensé, ¿por qué no dejar tranquilos a los animalitos? ¿Tratar de crear, en este caso, proteína sintética? Eso

fue, básicamente, lo que hicieron acá. ¿No? Hicieron ancas de rana de células

reales vivas, que, pues, bueno, eso no sé si está tan bien, pero bueno, y crearon nueva parte

proteica. Nuevas ancas. Y pues el

hecho de que tengan los comensales a su lado las ranitas demuestra que están

consumiendo para vivir ellas, y pueden observar cómo no están afectando a otra vida, porque, pues, literalmente, las ranitas están ahí,

vivas.

Observamos que, a través de la compasión, Rafael como Leonardo logran alcanzar un estado de altísima sensibilidad, que he llamado hiperestesia. Este se caracteriza por que logra dialogar con los no hablantes (la semivida y las ranas) consensualmente reducidos a una zoé. En este estado hiperestésico, comprendió, mediante el afecto, la exclusión y la marginación de esta clase de vida. Y a pesar de su entusiasmo, se percata de que hay algo en la obra que le resulta conflictivo (“bueno, eso no sé si está tan bien”). Así es como estos entrevistados disienten (sienten diferente), en la medida en que se vinculan afectivamente con otros seres y logran, de cierto modo, sentir lo que ellos sienten.

La semivida, por tanto, amplía el intervalo-brecha de un modo tan preciso que muestra que el límite entre la bíos y la zoé no es tan unívoco como pensábamos y pone en crisis dualismos como vivo-no vivo, cuerpo-vida y materia-espíritu, al mostrarnos cómo se puede fisionar el tejido sensible de la unidad conceptual de lo que consideramos vida.

Malamp: Reliquaries (2001-) de Brandon Ballengée

Malamp: Reliquaries (2001-) hace parte de la serie The Occurrence of Deformities in Amphibians del artista estadounidense Brandon Ballengée, quien puede considerarse artivista. Su interés es combinar el arte y la biología con el fin de unir esfuerzos en la conservación de los ecosistemas. En su proceso creativo, recolecta ranas que presentan anomalías en sus miembros inferiores, ya sea por déficit o por exceso, fenómeno que se ha asociado a la contaminación medioambiental. Enseguida, aplica una técnica de aclarado y tinción que hace que los tejidos blandos del animal se vuelvan transparentes y que los huesos y cartílagos adquieran coloraciones rojas y azules vibrantes. Los especímenes se escanean y se imprimen en un papel de acuarela de 118 × 88 cm (Ballengée 2009). El resultado obtenido puede verse en la figura 7.

Las ranas de la serie Malamp representan también una fisión en el tejido sensible que ofrece una experiencia algo perturbadora, sobre todo, cuando presentan duplicaciones de las patas. Al contrario de Disembodied Cuisine, estos miembros residuales se mantienen unidos al cuerpo del animal, lo cual se pensó como la pérdida de su forma y apariencia usual, como mencionan Diego y Marina, respectivamente: “Con tanta contaminación que hay, hasta los animales están deformándose”; “Ya sabemos que tiene una malformación o viene de una rana malformada, con posiblemente dos o tres paticas duplicadas. Parece como si tuviera cuatro patas o hasta cinco”. En ese sentido, las ranas de Malamp pueden considerarse un tipo de monstruo contemporáneo, producto de la contaminación medioambiental (Have 2022).

Ante esta creación, se detonaron emociones en el rango de la culpa, la tristeza y la compasión. Por ejemplo, en los testimonios de Lavinia y Margarita, respectivamente, se revelan cualidades de la culpa, como reconocer que se hizo algo que dañó a otro ser: “Como que en el momento en que lo pensamos, no se nos ocurre qué tanto daño podemos hacer”; “Es culpa de nosotros, como seres humanos, la contaminación, mil cosas que ha hecho que muchos animales estén en peligro de extinción, que muchos animales mueran”.

En cuanto a la compasión, afecto caracterizado por un sentimiento angustioso frente al sufrimiento de otra criatura, Marina expresa: “Ahí sí ya te pone a pensar […] por lo que le puede uno generar a otras especies […] Entonces me preocupa”.

Sin embargo, durante las entrevistas, se hizo claro que las creaciones de Reliquaries pueden actuar como dispositivos que canalizan y reducen de modo efectivo la sensibilidad, lo cual se evidenció en la ausencia de los gestos faciales asociados a la culpa y a la compasión. De hecho, de acuerdo con el mismo artista: “La técnica de aclarado y tinción oscurece la representación directa de cada espécimen individual en la medida en que no quiero exhibir grandes imágenes de monstruos, lo cual produciría miedo, y también sería explotar el organismo” (Ballengée 2015, 108; la traducción es mía).

Así, la técnica aplicada por Ballengée reduce el componente doloroso de la compasión y evita el choque afectivo de emociones de valencia negativa, lo cual le agrega sutileza a la pieza. Sin embargo, ocurre el ocultamiento de una porción de la realidad, como lo manifiesta Margarita:

Me gusta la foto y,

además, es que a mí las ranas…, o sea, las ranas no me gustan mucho […]. Creo

que me parece más interesante que pongan la imagen, así, como el esqueleto, a que hubieran puesto la

foto de una rana muerta por contaminación. [Hubiera sido] muy crudo y real.

Este ocultamiento podría ser producto de un ejercicio biopolítico propio de un régimen consensual que se denota en la expresión de un afecto plano y apático en el gesto. Según Quintana (2020), este proceso ocurre debido a que, en nuestra vida cotidiana contemporánea, nos vemos inmersos en una gran cantidad de imágenes que suelen acompañarse de una narración que reitera, una y otra vez, qué debemos ver y qué debemos sentir. De hecho, Lavinia sugirió que, en un primer tiempo, había sentido extrañeza frente a la criatura presentada en la obra: “Parece un alien, se ve muy curioso […] no sé qué era”. Debido a que, en las entrevistas se ofreció una breve sinopsis antes de visualizar la obra, enseguida expresó: “Me acuerdo de la explicación de que era una rana deformada por la contaminación y me parece un poco triste”, lo que pudo haber actuado como mecanismo canalizador de la sensibilidad, al narrar lo que se debía ver y sentir. No es ajeno a nadie el discurso medioambientalista actual y las tipologías de imágenes que suelen acompañarlo. Además, se hizo claro que la culpa que se menciona en las verbalizaciones es impersonal, dado que no existe el sentimiento de ser responsable directo del daño, como lo señala Margarita: “Como que te hace sentir que tú también eres el causante de…, o sea, puede que tú no hayas matado a la rana directamente, pero has apoyado la muerte de un animal a través de esa contaminación”. Lo anterior se suma a que, no olvidemos, la obra fue doblemente mediada porque se visualizó una fotografía a través de una pantalla, lo cual redujo no solo el tamaño sino también la calidad de la imagen. Estas reducciones dieron, posiblemente, lugar a una hipomediación (Montani 2013).

A pesar de estas limitaciones, Malamp puede actuar, en todo caso, como una suerte de elegía pedagógica que sensibiliza ante la pérdida de especies y encuadra una disposición al duelo (Barr 2017), especialmente en relación con la extinción de criaturas que solemos concebir como una vida distante. Esta podría pensarse como una zoé con algo más de articulación que la semivida, pero que percibimos como muy distante, filogenéticamente, del ser humano (Beltrán Luengas 2023). En ese sentido, parte del valor ético-estético de estas piezas radica en el trabajo afectivo y emocional frente a los anfibios, frecuentemente invisibilizados por el consenso. Además, cuestiona la instrumentalización de algunos animales no humanos tradicionalmente asociados al laboratorio científico y a la enseñanza de la ciencia, mediante el tratamiento digno del cuerpo fallecido para visibilizar el carácter intrínseco de su valor y de la permanencia de su esencia en el presente. Así, el intervalo-brecha de fisión, que se da como la multiplicación de ciertas partes del cuerpo del animal, pone en crisis el dualismo entre bíos y zoé, al producir una suerte de compasión, producto de un trabajo emocional, paradójicamente, llevado a cabo, en parte, por el consenso.

Mother and Child Divided (1993) de Damien Hirst

Mother and Child (Divided) (1993) es una inquietante obra del artista británico Damien Hirst. Se trata de cuatro cajas transparentes, dos de la cuales contienen dos mitades del cuerpo de una vaca hembra holstein real, seccionadas en cortes sagitales y mantenidas en formaldehído. Las otras dos cajas, dispuestas de la misma manera, exponen el cuerpo de un ternero, también diseccionado en dos mitades, presuntamente hijo de la vaca en mención.

2

Esta creación ha movilizado reacciones más bien polarizadas. Por una parte, fue acreedora del prestigioso premio Turner y ha circulado en galerías de la talla de la Tate Modern, la Saatchi y la Gagosian. Y, por otra, ha sido acusada de carecer de valor estético y de simplemente ser provocadora y escandalosa (Lebrun 2018; Robson 2014).

En este tercer caso de estudio, ocurre también una perturbación del tejido sensible por medio de una serie de tres fisiones acumuladas: la primera ocurre a nivel literal, la segunda a nivel conceptual y la tercera a nivel lingüístico. La fisión literal se da al diseccionar en mitades los cuerpos de los animales, usualmente pensados como una unidad indivisible. Esto se suma a la evocación de la perturbadora separación del cuerpo del hijo de la madre en el nacimiento (fisión conceptual) reminiscente en nuestro inconsciente (Kristeva 2020) y reforzada por el doble sentido del título (fisión lingüística). Esta última sugiere un tono sarcástico que puede aumentar su carácter chocante. El sarcasmo, según Kreuz (2023), consiste en un cortocircuito en el lenguaje verbal y gestual, y requiere una captación precisa del contexto para poderse comprender, además de denotar una suerte de burla. En efecto, se hace, por un lado, el uso explícito de las palabras madre . hijo vinculadas a movilizaciones emocionales fuertes, y, por otro, se incluye un paréntesis que se usa para introducir información aclaratoria, pero susceptible de ser sustraída, lo cual suscita una cierta perplejidad al experimentar la obra. Esto porque, o bien es evidente la división a la cual alude el paréntesis y no habría falta aclararlo, o bien se refiere a algo más profundo, que tampoco habría que aclararlo sino sentirlo, tal como lo expresa Diego:

Tal vez haya un mensaje ahí, con doble sentido podría ser, donde me están mostrando un animal, y para mí, la

verdad, es impresionante, como me lo está mostrando, así, partido a la mitad, y lo voy a ver y voy a decir: ¡Ah, no, por Dios! Pero bueno, no tengo

problema en comérmelo todos los días.

La precisión de los cortes denota, por lo demás, un proceso cuidadosamente calculado que sugiere la asociación a otro tipo de monstruosidad, esta vez trasladada al artista mismo, a modo de un monstruo interno que da rienda suelta a sus impulsos violentos internos (Have 2022), como lo menciona Margarita: “¡¿Cómo partieron a ese pobre animal por la mitad?! O sea, de una vez pienso, ¡¿cómo llegaron a tener ese animal tan perfectamente partido por la mitad?! O sea, no sé si mataron más animales para lograrlo”.

De ese modo, Mother and Child (Divided) tiene un carácter profundamente siniestro y moviliza afectos que colindan con el miedo y el terror, como lo observamos en el testimonio de Marina y en uno que yo misma hice en mi diario de campo, respectivamente: “Me genera un poco de angustia que la gente pueda disfrutar ver, no sé, el animalito, así en secciones”; “La escisión del hijo por la madre, también escindida, como patrón que se repite una y otra vez. El vacío, la irrealidad, un yo que no soy yo y un cuerpo que no es mío”. Este último pasaje, interpretado también en una de mis sesiones de psicoanálisis, se puede comprender como la ruptura de la unidad madre-hijo que ocurre en el nacimiento y que se reitera a lo largo de la vida en separaciones dolorosas transitorias y permanentes.

Asimismo, se evidenció que la pieza detona un fuerte sentimiento de compasión de acuerdo con el testimonio de Margarita: “Me parece muy cruel. Me da mucho pesar. O sea, ¡uf! Me da como… nooo, ¡pobre animal!”. Dado el significado del término crueldad, Margarita asume que el artista ha abusado de las vacas y que este ha actuado con desdén e indiferencia ante el posible sufrimiento que pudieron padecer (Coetser 2020), lo cual refuerza la noción del creador como monstruo.

No obstante, Aloi (2015) defiende que esta pieza revela la fascinación que, históricamente, hemos tenido los seres humanos con la anatomía de los seres vivos y con los especímenes biológicos, tal como lo expresa Susana:

Como que dan ganas de

ver […], que es como cuando uno se encuentra un animal muerto, no sé, que trae el gato de la calle. A uno como que le dan esas ganas de abrirlo.

Aunque uno sepa que es lo más feo adentro, uno tiene esa curiosidad. Eh, como

que me dan ganas de asomarme más, a ver qué hay dentro de esas vacas.

Al igual que Singley (2018), Aloi (2015) considera que Mother and Child (Divided) se consolida, además, como un recuerdo provocativo de la explotación del ganado por parte de la industria alimentaria que produce carne para consumo humano, interpretación reiterada por Diego:

Soy consciente de que me estoy comiendo un animal muerto que seguramente sufrió cuando lo mataron, pero igual lo sigo haciendo. No niego

que a veces lo disfruto un montón, cuando me lo como, digamos. Pero también siento que […] soy muy hipócrita

en decir, okey, pero por qué no lo

mato yo […], si tanto me gusta.

De ese modo, podemos ver que la creación de Hirst visibiliza algo que parece evidente, pero que el consenso oculta: para el consumo de carne de vaca, hay que matar a las vacas. Y este proceso es realizado, hoy por hoy, sistemáticamente en los mataderos, invisibilizando las pulsiones inconscientes relacionadas con el sacrificio animal y para comodidad de los consumidores de carne (Senior 2014; Singley 2018).

Asimismo, Mother and Child (Divided) ofrece la posibilidad de elaborar la muerte. Aunque pensar en nuestra propia finitud puede movilizar afectos de miedo, si nos demoramos lo suficiente en la pieza, posibilidad dada por el componente de fascinación de la abyección (Kristeva 2020), aquella tiene la capacidad de mostrarnos que la vida y la muerte no son categorías discretas. Por ejemplo, al comer la carne del animal, esta vendría a ser parte constituyente de aquel que lo consume, tensión invisibilizada por el hecho de que, en las culturas occidentalizadas actuales, se oculta la muerte del animal para producir una anestesia social que facilite el proceso de alimentación. Asimismo, la pieza nos muestra cómo es posible mover otras fronteras conceptuales y consensuales que tenemos para interpretar el mundo, como los límites entre corporalidades y sus posibles afectaciones más allá de estas fronteras, como lo menciona Susana:

He estado pensando en

ejemplos que uno tenga como dentro del cuerpo que pueda hacernos decir, okey, tal vez el cuerpo

no es todo lo que tenemos de la piel para adentro, como las bacterias. Es

interesante pensar como qué pasaría si hay un ser vivo distinto a nosotros dentro de nuestro cuerpo, pero que igual tiene una conexión. Como cuál es el

límite entre el otro y uno.

Ahora bien, las reflexiones dadas por la contemplación de esta obra muestran que existe una tercera categoría de vida con mayor articulación, más cercana filogenéticamente a los seres humanos y a la bíos, que puede denominarse vida próxima (Beltrán Luengas 2023). Esta ameritaría mayor consideración moral y, por tanto, se ubica en una zona de alta conflictividad bioético-estética, pues los límites entre la posibilidad de instrumentalizarla y su sacralidad, por así decir su valor intrínseco, son bastante difusos. Por ejemplo, por una parte, algunos seres humanos consideran lícito el consumo de carne de vaca, mientras otros no, según lo que la obra les manifestó en su diálogo a Susana y Diego, respectivamente: “Hay ciertos animales que no se comen y hay ciertos animales que sí, y no puedes hacer una sopa con los dos”; “Los hindúes, pues, date cuenta de que, las reses, digamos, las vacas son sagradas […] Entonces no se pueden tocar las vacas, no, no”. Por otra, está el caso de Leonardo que considera a los animales domésticos, de granja y de laboratorio como una suerte de extensión del ser humano y, por ello, paradójicamente, aunque pueden colindar con la instrumentalización, puede causar angustia moral si se les daña:

No sé si también por el hecho de que sean vacas, que no me genere ningún tipo de rechazo el tema de que sean, pues… el tema de los seres vivos. Pues, porque, para mí, hay ciertos animales que no son animales, sino componentes biológicos de un sistema cultural

humano […] Eso también, a veces, es mi conflicto. Por ejemplo, con los animales domésticos que están a mi cuidado. Los perros, para mí, eh, sí son seres

vivos, pero hacen parte de mi sistema cultural.

De hecho, Catts y Zurr (2012), los creadores de Victimless Utopia, llaman estética del cuidado a esta concepción de la necesidad de sostenimiento de algunos seres vivos por parte de los humanos que se refiere al modo en que los valoramos, según la conexión apariencia-identidad y sus posibilidades de afectarnos. De ese modo, se hace visible que ciertas consideraciones morales se derivan de razones eminentemente estéticas.

Así, Mother and Child (Divided) nos ofreció una fisión triple (literal, conceptual y lingüística) que evoca la escisión primigenia de la unidad madre e hijo. Esto pone en crisis, por un lado, nuestra concepción de lo unitario en relación con los límites que separarían las corporalidades y, por otro, los dualismos que oponen la vida y la muerte, lo humano y lo no humano, así como la bíos y la zoé.

Conclusiones

A partir de la examinación llevada a cabo, es posible proponer una estructura para desarrollar el análisis de la experiencia estética en obras de arte y en dispositivos estéticos que aborden la crisis de lo unitario y los dualismos del pensamiento occidentalizado concernientes a las corporalidades y la vida. Esta propuesta de aproximación incluye:

-

La identificación de los modos de torsión de los intervalos-brecha: ¿qué modos específicos

de torsión pueden identificarse?

-

La puesta en crisis del sentido común o consensual: ¿qué

inconsistencias en la asignación de sentido a una apariencia se pone en

evidencia?

-

La movilización afectiva: ¿qué tipologías de emociones se detonan en la conexión que se establece con el otro no hablante?

-

El proceso de disenso: ¿qué porción de la realidad no

ha contado el consenso?, ¿qué conflictividad emerge en relación con lo que se

ha marginado?

Por supuesto, dado el carácter sincrónico e inseparable de lo que ocurre en la aisthesis, los puntos anteriores no son estrictamente ordinales o cronológicos.

En el caso de las piezas analizadas, primero, la intervención del tejido sensible se produjo por medio de diferentes modos de fisión en los intervalos-brecha, entre los cuales se encuentran: a) la producción de un residuo conceptual que mantuvo unidos, espectralmente, vida y cuerpo (Victimless Utopia); b) la duplicación de ciertas porciones del cuerpo, dando lugar a una disrupción del vínculo entre identidad y apariencia mediante la deformación (Malamp: Reliquaries), y c) la triple escisión del cuerpo, el lenguaje y el concepto que produjo una crisis en el sentido de lo unitario (Mother and Child (Divided)).

Segundo, se pusieron en crisis ciertos dualismos del pensamiento occidentalizado, como vivo-no vivo, cuerpo-espíritu, madre-hijo, humano-no humano, vida-muerte y bíos y zoé, así como el concepto de lo unitario desde el punto de vista de los límites que trazamos entre corporalidades. En los tres casos, emergió una realidad que puede pensarse como una monstruosidad, dado su carácter ambiguo: aunque las piezas tienen un lado bastante perturbador, al mismo tiempo suscitan una profunda empatía con los seres presentados por las piezas.

Tercero, las piezas mostraron la marginación y el sufrimiento de otros no hablantes, como la semivida, las ranas y las vacas, cuyo valor ético, estético y afectivo se inscribió en la movilización de emociones ambiguas que transitaron por el miedo, el asombro, la abyección, la culpa y la compasión.

Finalmente, las creaciones analizadas se constituyeron en dispositivos estéticos, es decir, configuraciones materiales particulares que perturban el tejido sensible, a fin de producir nuevas experiencias estéticas conducentes a la adquisición de un estado de altísima sensibilidad, emocionalidad y reflexividad (hiperestesia), dado por la movilización afectiva y por el esfuerzo del reordenamiento de la palabra, a la hora de contar la realidad inédita que hacen aparecer. Así, estas obras evidenciaron que las fronteras conceptuales y consensuales con las que recortamos lo sensible de lo vivo no son irreductibles y, por tanto, son profundamente conflictivas. Así, emergieron tres nuevas categorías de lo vivo: a) una semivida, liminal entre lo vivo y lo no vivo, b) una vida distante y c) una vida próxima. Las obras inscriben, en sí mismas, una conflictividad bioético-estética, debido a los nuevos sentidos que brotan de ellas. Esta iridiscencia producida por las creaciones da lugar a una afectación subjetiva, pues se hace perceptible la marginación de estos otros tipos de vida y nuestra capacidad de empatizar profundamente con estos, independiente de la distancia sentida en relación con la consensual bíos.