Un mapa no es el territorio. Los países solo son enormes trozos de tierra encerrados en fronteras, el planeta entero es nuestro territorio real.

Alejandro Jodorowsky

Introducción

Avanzar hacia fronteras incluyentes, esto es, hacia territorios concebidos como espacios de participación, de respecto por la dignidad y de construcción colectiva, pasa por revisar lo que distintos sectores comprenden por migraciones en tránsito1(Düvell et al., 2014). Este llamado desde los estudios en migraciones forzadas “desde abajo”, se fundamenta en que buena parte de los gobiernos y autoridades migratorias, particularmente de los países del norte global, asumen estas migraciones bajo supuestos de ilegalidad o criminalidad. Esta tendencia ha sido difundida e implementada dentro de políticas migratorias, lo que ha rezagado el lugar de las narrativas y vivencias de la población migrante y refugiada como aspectos centrales de dichas políticas (Collyer y Haas, 2012; Schapendonk et al., 2020).

Para algunos autores, este rezago podría superarse si la comprensión de estas migraciones empezara a darse más allá del terreno difuso de las categorías sociales (por ejemplo, por lugar de origen, género, edad o ingresos) y de las metodologías verticales por las que se rotula a las personas migrantes con figuras legales u oficiales (migrante económico, refugiado o migrante indocumentado). Lo anterior, en tanto minimizan la complejidad de las experiencias migratorias y la construcción de sentidos que las personas migrantes y refugiadas van desarrollando en las trayectorias (Sigona, 2014; Varela Huerta, 2016).

Por ello, ante el llamado de la revista Papel Político para discutir sobre las políticas y lo político del “tránsito” migratorio en Latinoamérica, me di a la tarea de escribir sobre la frontera México-Estados Unidos. Por una parte, porque es uno de los epicentros de las migraciones en tránsito masivas que se están presentando en el continente americano y, por ende, puede recoger aprendizajes significativos para distintos sujetos; y por otra, por la resonancia histórica que tienen sus políticas migratorias en el resto del continente, advirtiendo posibles escenarios en la gobernanza regional de las migraciones en tránsito.

Este texto analiza estos aspectos desde los enfoques de la securitización y de la movilización social, incluyendo el trabajo de Saulo Padilla, un activista social en esta frontera. En la actualidad, a pesar de las restricciones a la movilidad decretadas por los gobiernos de turno en el marco de la pandemia por COVID-19, las migraciones en tránsito en la frontera persisten. Una buena parte de los miles de personas centroamericanas que llegaron en las primeras llamadas caravanas migrantes en los últimos años, siguen esperando ser atendidos por las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Mientras otros, que recién llegan a la frontera, dan cuenta del recrudecimiento que ha tenido la violencia estructural en los países de origen a la sombra de las nuevas tensiones entre las grandes potencias (BBC, 2021).

Bajo este panorama, en este artículo se propone la siguiente como pregunta central: ¿por qué es importante replantear la comprensión de las migraciones de tránsito en la frontera entre México y Estados Unidos?

Para responder a ello, el texto está organizado en tres partes: en la primera, se hacen unas precisiones conceptuales y metodológicas; en la segunda, se presenta un contexto de la frontera entre México y Estados Unidos y la perspectiva de la securitización que ha dominado la comprensión de las migraciones en tránsito; y en la tercera, se analiza un aspecto del proceso de movilización social, a partir de la trayectoria de vida del señalado activista en la frontera. Posteriormente, se presentan las conclusiones del estudio.

Marcos conceptual y metodológico

Detrás de la incertidumbre sobre cuándo o a dónde llegar, detrás del desarraigo de las raíces, de cada estación de paso, de los motivos para mantenerse en ruta o retornar, existe una humanidad en quienes han pasado por una situación de migración en “tránsito”, de las que difícilmente se puede dar cuenta en estas páginas desde categorías o análisis académicos. Es por ello que las precisiones conceptuales y metodológicas que aquí se presentan tienen como objetivo únicamente delimitar su alcance en este escrito.

El doble enfoque teórico

El marco conceptual descansa, por una parte, en los estudios en migraciones forzadas from below y, por otra, en los estudios críticos de seguridad. Tal selección obedece a que ambos estudios, desde postulados distintos, permiten aproximarse a las experiencias de las migraciones en tránsito, más allá de las posturas cercanas a Estados u organizaciones internacionales, quienes las asumen como aspectos lineales con un punto de origen y otro de destino, para considerar la diversidad de estructuras, redes nacionales y transnacionales que, mediante distintos repertorios individuales y de acción colectiva (Tarrow, 1998) se movilizan por el respeto a los derechos de la población migrante y refugiada (Nyers, 2006). La noción de movilización social, como un proceso político en torno a las condiciones de negación y violación de derechos que experimentan personas en tránsito, cobra protagonismo en este texto. Esa movilización se da entre oportunidades y restricciones jurídicas y políticas2 (Tarrow, 1998) que surgen del contexto migratorio y se expresa mediante distintas estructuras y estrategias de movilización (Donato y Perez, 2017).

Los estudios en migraciones forzadas from below (Elie, 2014; Medina Carrillo, 2018) se ocupan de los movimientos forzados internos y transfronterizos de personas perpetrados en contextos de conflicto armado, proyectos de desarrollo y desastres medioambientales. Desde una perspectiva interdisciplinaria y cercana a las experiencias, prácticas, imaginarios y discursos de la población migrante y refugiada/exiliada, buscan incidir a favor de sus derechos y condiciones de ingreso y residencia (Elie, 2014; Fiddian-Qasmiyeh et al., 2014). Respecto a las trayectorias migrantes, asumen que los supuestos de partida y de llegada pueden o no coincidir con los que las personas migrantes o refugiadas proyectan inicialmente3, pues es la experiencia migratoria, las narrativas, las prácticas de resistencia y la agencia de derechos de los sujetos migrantes las que inciden en el alcance y las posibilidades del tránsito migratorio.

Las personas y estructuras que se movilizan advierten que la población migrante en tránsito es diversa, con un rostro, una voz y una historia que se valen de ejercicios individuales de sobrevivencia, así como acciones grupales organizadas para encontrar un lugar en las sociedades de destino y resignificar lo que es la migración (Medina Carrillo, 2018; Osorio, 2009). Bajo estos estudios se rompe con la idea sobre que las migraciones en tránsito son voluntarias, exaltando que los factores económicos no son ajenos a las violencias sociopolíticas que se viven en los territorios de origen de los migrantes y refugiados de tránsito.

Por su parte, los estudios críticos de seguridad (Mutimer, 2009) se asumen como una corriente de pensamiento que se configura en torno a la seguridad internacional, tras el colapso de la Guerra Fría y en respuesta a los problemas que dicho colapso generó (Huysmans y Squire, 2009). Dentro de estos estudios hay una perspectiva que busca promover una lectura conjunta entre migraciones y seguridad, invitando a la des-securitización de las migraciones (Bourbeau, 2011; Treviño Rangel, 2016). Bajo esta línea, buscan explicar la manera en que se viene construyendo un discurso específico de políticas de seguridad nacional e internacional sobre las migraciones en tránsito, las nacionalidades de origen, género, características étnico-territoriales, opinión política y prácticas culturales de la población en esta situación, que han generado diversas repercusiones para la obtención de derechos a migrantes y refugiados (Bourbeau, 2011; Hammerstadt, 2014).

Si bien sería deseable considerar perspectivas adicionales a este doble enfoque, como los estudios en violencia, en memoria o en derechos humanos, entre otros, el presente análisis prioriza estos estudios como los referentes que en mayor medida permiten dar cuenta de una lectura interestudios de las migraciones en tránsito y los aspectos de la securitización de las migraciones y de la movilización social.

Metodología

El estudio se basó en un método exploratorio que procuró combinar los aportes de distintas disciplinas como las relaciones internacionales, la ciencia política y el derecho, entre otras. Su objetivo fue abordar las dinámicas de estas migraciones en tránsito en el marco de las diversas representaciones oficiales y sociales que han tenido en los últimos veinte años, de cara a repensar su comprensión desde un enfoque de migración incluyente.

Para ello, mediante instrumentos como análisis documental y de prensa, se recogieron fuentes cualitativas académicas, de organismos internacionales, de la sociedad civil y de prensa relacionada con las principales perspectivas teóricas y con el contexto de la investigación. Adicional a estas fuentes, mediante una serie de entrevistas abiertas y semiestructuradas, se reconstruyó la experiencia de Saulo Padilla, activista en torno a la población migrante y refugiada en esta frontera. La selección de su experiencia se articula al seguimiento que he realizado de una parte de su trabajo desde el año 2015, cuando tuve la oportunidad de participar del MCC U.S Borderlands Learning Tour, una visita guiada a la frontera de lado y lado del muro en las ciudades de Agua Prieta (México) y Douglas (Estados Unidos)4. Estas narrativas fueron acompañadas de fotografías, videos, escritos y canciones principalmente. Se prefirió esta aproximación metodológica por el valor narrativo de las experiencias de movilización social, así como por el llamado que desde los estudios migratorios from below se viene haciendo frente a los vacíos en el campo de voces y vivencias más cercanas a las realidades estudiadas desde la academia. A partir de dicho proceso de recolección, selección y sistematización de las fuentes, de acuerdo al marco conceptual adoptado, se desarrolló el análisis de la problemática propuesta a partir de dos líneas de exploración para establecer posibles aprendizajes, considerando la actual coyuntura de pandemia global y de cambios gubernamentales en las políticas migratorias, así como en las dinámicas de movilidad desde el centro del continente.

Con base en estos marcos, el artículo propone replantear la comprensión de las migraciones en tránsito en la frontera entre México y Estados Unidos como oportunidad para romper las ideas sobre que las mismas son el corazón de la inseguridad que demanda controles fronterizos, mediante figuras migratorias despolitizadas (por ejemplo, migraciones en condiciones de ilegalidad, flujos mixtos, migraciones subterráneas) y desprovistas de las perspectivas de la población migrante. Lo anterior posibilitaría que diversos agentes sociales actuaran de acuerdo con la naturaleza fragmentada de estas migraciones y su estrecha relación con la violencia estructural y coyuntural de los países de origen, planteando respuestas consecuentes con las necesidades y diversidad de sentidos que tiene la población migrante y refugiada sobre la migración en tránsito y la frontera.

La frontera pintada: los tonos de la securitización

Un breve acercamiento a la frontera

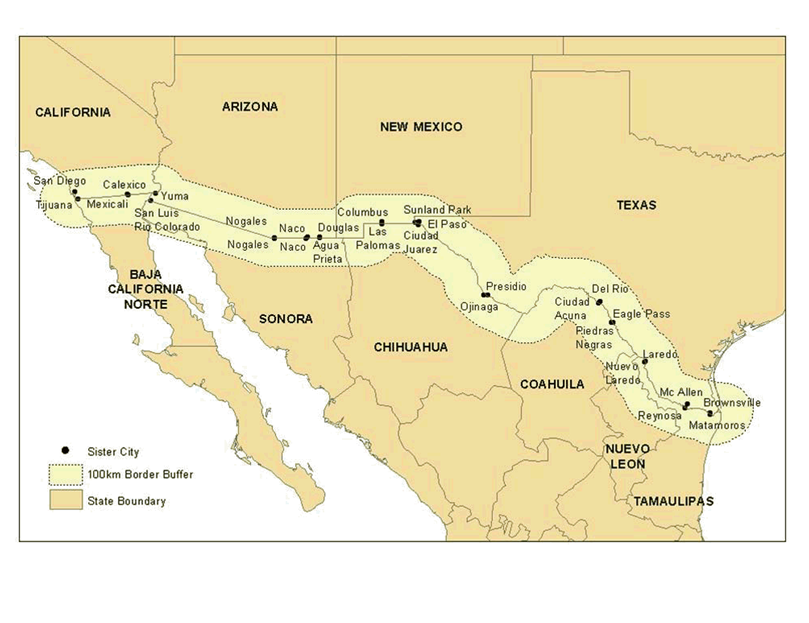

Vista geográficamente, la mitad de esta frontera está dividida por el río Bravo, que va desde el extremo norte de México y sur de los Estados Unidos, con su desembocadura en el océano Atlántico en el golfo de México. En contraste, la otra mitad es una zona de desierto y semidesierto que va hasta Tijuana y cuyo cierre enlaza con el océano Pacífico. Posee una extensión cercana a los 3.200 km, que abarca los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California de los Estados Unidos y los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de México. Hay 15 ciudades pares, 53 puentes y garitas que comunican por vía terrestre ambos países, algunos vehiculares, férreos y otros peatonales. Se estima que algo más de trece millones de personas residen en lo que se conoce como las diez áreas metropolitanas fronterizas. El punto de Tijuana-San Diego es el de mayor afluencia a lo largo del continente americano (Hernández Hernández, 2020) (figura 1).

Figura 1.

Frontera México-Estados Unidos.

Figura 1.

Frontera México-Estados Unidos.

Fuente: (Gross, 2016)

La zona fronteriza tiene una importancia estratégica para la movilidad en materia económica, política, social, ambiental e incluso militar, siendo blanco de redes legales e ilegales (Donato y Perez, 2017). Además, comunica dos realidades socioculturales diversas: la latinoamericana y la anglosajona, las cuales se influencian mutuamente, se complementan y mantienen también cierta tensión. Esta zona es corredor, es territorio habitable, con procesos históricos que hablan de un mismo territorio que fue divido por la guerra, el desarraigo a mano de gobernantes décadas atrás y los imaginarios de un primer mundo seguro y un tercero que no lo es (Massey, 2016).

Se estima que diariamente se realizan más de un millón de cruces fronterizos de personas, vehículos y camiones de carga y mercancía, dado que es una zona de interacción, comercio binacional e intercambio. Existe incluso un sistema de cruce rápido para viajeros frecuentes, dado que muchos viven de un lado y trabajan del otro (Hernández Hernández, 2020). Esta privilegiada ubicación hace de la frontera un territorio de tránsito migratorio estratégico para distintos fines que van desde lo turístico, comercial y social al comercio de armas, narcóticos, dinero, secuestrados y otros, entre el sur y el norte global (Donato y Perez, 2017).

Las dinámicas migratorias varían a lo largo de la frontera, en buena parte por migraciones anteriores y por las tendencias que han tenido las políticas migratorias, incluyendo las campañas de deportación que se iniciaron en los años treinta desde Estados Unidos (Massey, 2016) y que influyeron en que algunos estados estuvieran más o menos abiertos a la migración del sur continental, como sucede con California, considerada más amable con esta población que Texas o Arizona (Hernández Hernández, 2020).

Las condiciones ambientales, las economías y las redes transnacionales previas también hacen parte de los factores de influencia de dichas dinámicas. A partir de los hechos del 9/11, el manejo fronterizo por parte del gobierno de los Estados Unidos se transformó y se endureció, asumiendo además un enfoque donde el crimen organizado y la migración de tránsito parecen tener el mismo ropaje con que se viste a las rutas criminales transfronterizas y los carteles del narcotráfico binacional (Hinojosa-Ojeda y Telles, 2021).

Se ha señalado que años atrás la frontera estaba abierta bajo la supervisión de las autoridades, costumbre que quedó atrás, y, en su lugar, dio paso a nuevos muros, refuerzo de las medidas de vigilancia, tránsito y movilidad, generando una de las relaciones transfronterizas más complejas y desiguales a nivel mundial (Giorguli et al., 2021; Massey, 2016). A la par, estas medidas buscaron tener mayor resonancia en las autoridades mexicanas respecto al manejo de su frontera sur con Guatemala y Belice (Varela Huerta, 2016).

Este panorama en buena medida se desprende del proceso de securitización que inició en los años noventa en este territorio fronterizo y se agudizó hacia finales de la década de 2010 durante el gobierno estadounidense de Donald Trump, con la intensificación de nuevas restricciones en la frontera y en la movilidad entre países (Hinojosa-Ojeda y Telles, 2021).

Uno de los hitos de estas restricciones fue la llegada en el año 2018 de la primera llamada caravana migrante, con miles de personas migrando masivamente desde Centroamérica hacia los Estados Unidos5. Mientras las autoridades mexicanas asumieron una respuesta dual entre asistencia y contención, en Estados Unidos su presidente anunció el despliegue de 5.000 soldados para detener la que fue catalogada como una ‘invasión’, señalando además que entre la masa humana habían ‘delincuentes peligrosos’ y, por ende, de no ser contenidos por los gobiernos de los países centroamericanos, les sería retirada la ayuda humanitaria provista desde Estados Unidos (Flores, 2018).

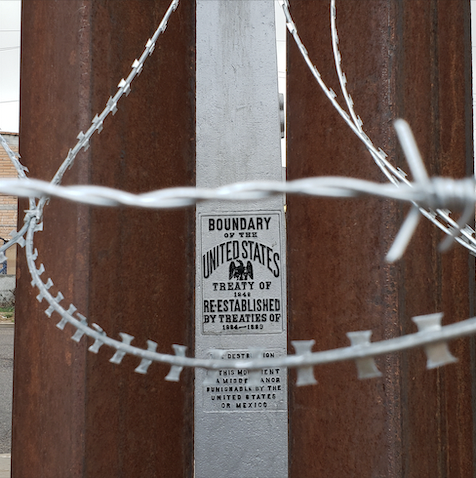

Respecto a esta primera caravana, algunos medios la señalaron como una especie de grito sociopolítico que cambió la forma en que se representaba la migración en tránsito desde el centro al norte. Bajo la consigna ‘Migrar no es un delito’, se llevó este tipo de migración desde la clandestinidad de la noche a la luz del día, del uno a cientos y de la connotación de delito a forma de protesta. Las caravanas se repitieron en los años siguientes, incluso ante la declaratoria mundial por COVID-19 y el cambio en la presidencia de los Estados Unidos a inicios del año 2021, hechos que se tradujeron en la prohibición de viajes no esenciales y el requerimiento del examen del virus, generando tensiones adicionales a las condiciones de espera en que miles de familias centroamericanas en situación de tránsito quedaron al borde fronterizo para ser atendidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos (BBC, 2021; Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021) (figura 2).

Figura 2.

El muro.

Figura 2.

El muro.

Fuente. Fotografía suministrada por Saulo Padilla, del 11 de marzo de 2019.

Securitización y migraciones en tránsito: la sombra clandestina de la despolitización

La securitización de las migraciones remite a la manera en que los Estados y los organismos internacionales han consolidado sus intereses de control, han utilizado leyes, políticas públicas, instrumentos internacionales y medios de comunicación, entre otros, para representar a la población migrante y refugiada como sujetos en necesidad de asistencia humanitaria y, simultáneamente, como delincuentes de los que hay que defenderse (Castles, 2003; Nyers, 2006).

Tratándose de la frontera entre México y Estados Unidos, esta representación de las migraciones en tránsito se ha dado mediante lo que se denomina la construcción social de la migración como amenaza. Este es un proceso de elaboración de una “figura” que surge de un hecho fundador al que se representa como “problema” en el discurso público, al que le sigue una necesidad de “solución” inminente que por ende demanda acciones “urgentes” y la intervención en estas últimas de las autoridades o expertos, “legitimándose” con ello todo tipo de medidas estatales, incluido el uso de la fuerza (Huysmans y Squire, 2009, Nyers, 2006).

Para autores como Huysmans y Squire (2009), la relación entre las migraciones, particularmente las migraciones en tránsito, las fronteras y la seguridad, no fue propiamente un objeto de interés de los estudios de seguridad internacional y de la política internacional hasta las décadas de los setenta y ochenta. Esto es, dado que las migraciones en sí eran más consideradas un fenómeno social y económico cercano a disciplinas como la economía, la antropología o la sociología, que un foco de la política global.

No obstante, cuando se dio el fin de la Guerra Fría, los estudios de seguridad internacional recapitularon su interés por el campo migratorio. Este campo se sumó a la agenda de investigación dominante de estos estudios, centrada entonces en las formas de violencia organizada, así como en las medidas armadas y no armadas de protección de los entes territoriales. Este interés se reforzó durante la primera guerra en Irak en los años noventa y, seguidamente, en el año 2001 con el episodio sucedido el 11 de septiembre, en el que colapsaron las Torres Gemelas en Estados Unidos y que abriría un vínculo determinante entre población migrante y seguridad estatal (Hammerstadt, 2014; Huysmans y Squire, 2009).

A partir de cuestiones sobre el tipo de inseguridades en torno a las migraciones y los posibles afectados, diversas agendas de investigación de los estudiosos del campo privilegiaron los análisis en torno a los entes territoriales, bajo la premisa de que la seguridad del Estado nacional era el requisito para gozar de la seguridad personal, sin que ello significara prescindir del rol de lo militar (Betts, 2009).

De acuerdo a Betts (2009), estas agendas fueron trabajadas entre otros por los Traditional Security Studies (TSS) o estudios clásicos de seguridad, quienes se centraron en la defensa del Estado como el actor más importante en la política mundial, o los estudios en seguridad humana, cuyos representantes se concentraron en la defensa del individuo y la existencia de amenazas, pero diferentes a las militares. Ambas corrientes coincidieron en incluir entre las nuevas amenazas a los migrantes en tránsito como potenciales detractores de los controles fronterizos, así como la “situación migratoria” como un riesgo-emergencia del que había que protegerse con la intervención de múltiples actores (Bourbeau, 2011; Buzan et al., 1998).

Este proceso de securitización de las migraciones en tránsito en la frontera entre México y Estados Unidos y el reconocimiento de las mismas como presunta amenaza “no militar” a la seguridad, fue presidido en mayor medida por los Estados Unidos, en buena parte por su lugar dominante en el orden internacional y su posicionamiento como sujeto potencialmente vulnerable a diversas amenazas externas (Betts, 2009).

En el momento en que estos gobiernos se asumieron como los “sujetos” de seguridad principal y asumieron a la población migrante y refugiada como los “sujetos” de seguridad secundaria, pero también como los potenciales agentes de riesgo para esa seguridad, los mismos quedaron bajo una dicotomía entre ser/estar en riesgo y en amenaza, pero en todo caso ser los sujetos de control estatal. En esta línea, el uso de distintas técnicas, incluidas la difusión de discursos, de imaginarios y de prácticas sociales capaces de darle un contenido específico a cada elemento de la experiencia migratoria en “tránsito”, colocó a la población migrante en tránsito bajo el paradigma de las condiciones irregulares-anormales objeto de corrección y de contención (Bourbeau, 2011; Buzan et al., 1998).

Esta presunta legitimización social de la amenaza en los últimos veinte años, fue pasando por una ruta de identificación de la migración en tránsito como amenaza existencial para los Estados mediante alocuciones políticas, leyes migratorias o políticas públicas, como actos discursivos para desincentivar translocalmente la migración, así como de acciones específicas para materializar en la práctica dichos actos, tales como la militarización de las fronteras y la elevación de muros, el uso de alambrados de aislamiento, señales de tránsito restrictivas, el incremento del pie de fuerza fronterizo y la estigmatización de las personas migrantes y refugiadas. Simultáneamente, se fue restando visibilidad a las experiencias de vulnerabilidad, a las condiciones de atención y a los demás daños e impactos de esta estigmatización (Treviño Rangel, 2016; Vega Higuera, 2013).

Un repaso por esta ruta da cuenta de políticas restrictivas adoptadas desde mediados de los años noventa por Estados Unidos, cuando en el marco de la Operación Guardián se instaló un muro construido simbólicamente con materiales residuales generados en la Guerra del Golfo con Irak (Hernández Hernández, 2020).

Este muro sufrió modificaciones en algunos tramos durante el gobierno de George W. Bush, cuando se instaló un segundo muro paralelo, y otras adicionales durante la presidencia de Donald Trump, con la instalación de un tercer muro o malla de refuerzo. En este último gobierno, además, se reforzó el papel del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés), quedando como el principal encargado del campo migratorio, aspecto que se tradujo en un vínculo oficial entre migración y protección fronteriza, y con este quedó establecido como principio de protección nacional combatir el tránsito irregular de migrantes junto a la movilidad ilegal de armas, narcóticos y contrabando, considerados como las principales amenazas externas a la seguridad, soberanía nacional y a la prosperidad económica (DHS, 2021).

Recapitulando la Operación Guardián en Estados Unidos, con sus distintas actualizaciones (Massey, 2016; Varela Huerta, 2016), ha estado acompañada de medidas como la reducción de las cuotas de admisión de migrantes y solicitantes de asilo en el país, el aumento del pie de fuerza en la frontera, del presupuesto, del personal de la Border Patrol, la apertura de nuevos centros de detención para población migrante, uso de tecnología de punta para el control migratorio, creación y reorientación de las misiones de ciertas entidades y políticas gubernamentales hacia el dueto migración-seguridad6 (Hinojosa-Ojeda y Telles, 2021).

Este binomio instaurado después del 9/11, mediante políticas y mensajes difundidos por los medios de comunicación, ha resonado además en la percepción colectiva del vínculo entre migración y terrorismo y, de su mano, en la percepción sobre la población de tránsito como posibles enemigos del país (Treviño Rangel, 2016). Este aspecto fue reforzado ante hechos similares que ocurrieron en estos años en Europa, que terminaron traduciéndose en la adopción del dueto migración-terrorismo con el agravante de que en la ciudadanía y la opinión pública en general las prácticas de securitización fueron vistas no solo como necesarias, sino como deseables para combatir la supuesta violencia terrorista (Betts, 2009).

Esta ruta, extendida en el tiempo con diversidad de matices y picos, se distingue por un elemento adicional: el efecto de “despolitización de la vida” de esta población (Agamben, 1998; Bauman, 2002). Ello significa que, al categorizarse las migraciones en tránsito como amenaza, se instauró con ello una ruptura en las posibilidades de agencia, de participación y de goce de derechos humanos de la población migrante y refugiada, principalmente centroamericana, hacia los Estados Unidos, que se naturalizó y siguió difundiéndose principalmente desde la política migratoria de este país. La potencia de agencia y goce de derechos como expresión de la dimensión política de las personas, mediante esa “representación” oficial, quedó excluida per se de la condición del migrante de tránsito, vista como una figura “apolítica”, ilegal, criminal o, en el mejor de los casos, “humanitaria”, de la mano del refugio, condicionando los imaginarios de los migrantes y refugiados en tránsito como desposeídos de derechos, de voz, de seguridad y, con ello, haciéndolos blanco de otras cadenas de victimización, descontextualizando en últimas la naturaleza fragmentada que tienen las migraciones en tránsito (Betts, 2009; Medina Carrillo, 2018).

Esa tendencia dominante, de alguna manera sufrió un giro con las caravanas migrantes que arrancaron en el año 2018 y que le devolvieron de alguna manera la voz, la presencia, el reconocimiento del “otro” a quienes asumieron la experiencia de migrar no como delito sino como oportunidad. Esta ruptura en las formas de las migraciones en tránsito no las hizo desprovistas de su complejidad, en particular con la coyuntura mundial por la pandemia de COVID-19, que se tradujo en el establecimiento de nuevos dispositivos de reducción de movilidad y de libertades civiles en los distintos países. Ello no solo ha hecho más estrechas las posibilidades de transitar y más agresivas las respuestas gubernamentales frente a las necesidades migratorias que no se detienen, sino que en varios casos ha acentuado las violencias sociopolíticas de larga data detrás de estos movimientos migratorios para facilitar diversas agenda de gobernanza global.

En este contexto, a la fecha no existe un registro de cuántas personas en tránsito está albergando la frontera entre México y Estados Unidos (Galvan, 2019). Solo se calcula que, pese a la pandemia, el número de personas en tránsito desde Centroamérica hacia Estados Unidos se ha multiplicado desde finales del año 2018, cuando se iniciaron las llamadas caravanas migrantes, en su mayoría desde Honduras, Guatemala, El Salvador y México (Astles, 2020). Ese año, cuando el Gobierno estadounidense militarizó la frontera con México con cerca de 7.000 miembros de la fuerza pública y, posteriormente, en 2019 miles de personas migrantes fueron detenidas en la frontera de Estados Unidos, otros fueron deportados a sus países de origen, varios recibieron visas humanitarias en México y otros más fueron contenidos a la fuerza ante la negativa de transitar por este país (Galvan, 2019), el hito de las migraciones en tránsito masivas marcó una nueva realidad sobre estos movimientos para todo el continente americano.

Si estas caravanas han marcado un hito frente a la migración masiva hacia Estados Unidos en las últimas décadas, también han dejado al descubierto trasfondos y responsabilidades sobre las cadenas de victimización que siguen siendo perpetradas en este territorio, y que es necesario investigar para romper estos ciclos de alto impacto y poca visibilización. A lo largo de este milenio son innumerables las tragedias ocurridas a migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, desde la narrada por Jorge Ramos en su libro Morir en el intento, ocurrida en 2003, a la masacre de Tamaulipas en 2010 contra 72 personas o las innumerables violaciones a los derechos humanos a bordo del tren de carga conocido como “La bestia”, por la ruta centroamericana, sin contar los miles de desplazados forzados de los últimos años de poblaciones aledañas a la frontera, los desaparecidos y los muertos recurrentes en los trayectos, en el desierto, en el río, en el intento de cruzar; todos, y pese a la impunidad, han dejado memoria (IOM's Missing Migrants Project, 2021; Varela Huerta, 2016).

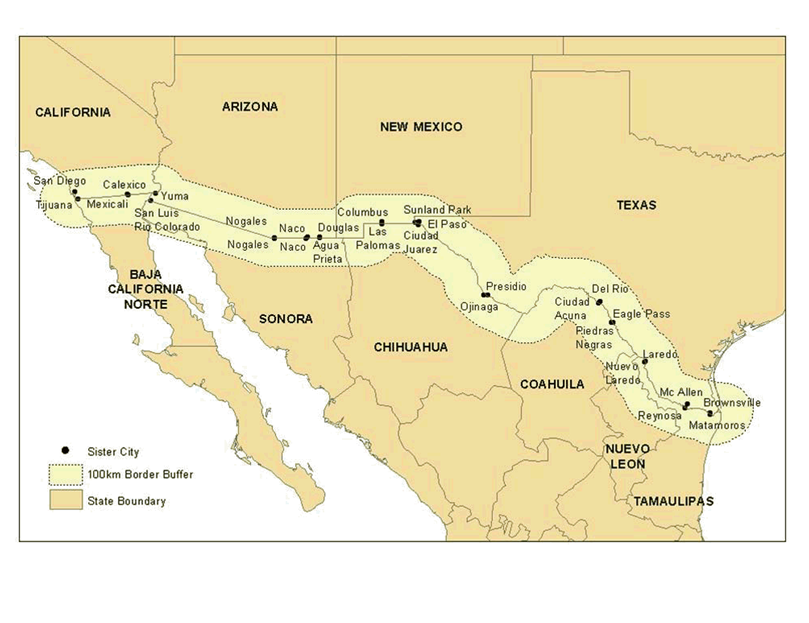

En 2021 las migraciones en tránsito en la frontera entre México y Estados Unidos continuaron, así como las mencionadas caravanas. Ese año, a pocos días de la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, se leían titulares de prensa como “Caravana de migrantes: la violenta represión en Guatemala contra grupos que se dirigen caminando a EE.UU.” (BBC, 2021), que nuevamente anunciaban la manera en que las autoridades estaban respondiendo a las caravanas de migrantes y refugiados provenientes de Honduras. Se empezó a evidenciar un escalamiento en las medidas de contención por las autoridades de los países de origen y paso por un lado y por otro, así como el detrimento en las condiciones de espera de familias de migrantes en la frontera México-Estados Unidos, con cerca de un año a la espera de ser atendidos por las autoridades migratorias en los Estados Unidos en lugares de paso, refugios provisionales y albergues. Si bien el nuevo gobierno estadounidense anunció medidas como el incremento de cuotas por país, simultáneamente se impusieron nuevas medidas de deportación inmediata que siguen alertando sobre las raíces de este proceso de securitización migratorio, que se mantiene vigente y dirige las miradas a los contrapesos de quienes trabajan por los derechos de esta población en la frontera (EFE, 2021), como se abordará en el siguiente apartado (figura 3).

Figura 3.

Campo santo, muro de odio.

Figura 3.

Campo santo, muro de odio.

Fuente. Fotografía suministrada por Saulo Padilla, del 22 de febrero de 2016.

La insistencia por re-pintar la frontera: movilización social y migraciones en tránsito

En este apartado se presenta la frontera entre México y Estados Unidos desde el proceso de movilización social que se viene dando para repensar la misma hacia lo que podría llamarse un territorio de insistencia, esto es, un lugar en el que no hay espacio para rendirse, un lugar de encuentro, de agencia de derechos a favor de la población migrante y refugiada y de memorias de dignidad, de muchas memorias. Para dar cuenta de ello, se toma como hilo conductor el trabajo de Saulo Padilla, un activista de la frontera, quien durante diez años ha acompañado grupos de ciudadanos y residentes de Norteamérica, principalmente, para que visiten esta frontera y tengan una experiencia en torno a las comunidades migrantes en tránsito, así como las que habitan a lado y lado de la frontera.

De-securitización de las migraciones en tránsito

Activistas y expertos de los estudios migratorios, incluidos aquellos de los enfoques en trayectorias migrantes (Collyer y Haas, 2012; Schapendonk et al., 2020), el enfoque from below de las migraciones forzadas (Elie, 2014) y los estudios críticos de seguridad (Huysmans y Squire, 2009) han señalado el lugar rezagado que han tenido las migraciones en tránsito dentro de los análisis disciplinares, como aspectos colaterales o relacionales a las migraciones y movilidades de bienes, capitales o servicios legales e ilegales. Por ello, han insistido en la necesidad de trabajar en lecturas complementarias que consideren un proceso inverso de des-securitización (Bourbeau, 2011; Huysmans y Squire, 2009; Treviño Rangel, 2016).

Este proceso consiste en trasladar la comprensión de estas migraciones en tránsito del foco de la inseguridad hacia otros focos en los se les represente no como el corazón de los controles fronterizos, sino como situaciones vinculadas a experiencias de errancia, considerando las experiencias de la población migrante y refugiada, sus trayectorias, sus pérdidas, sus experiencias de reubicación, retorno, sobrevivencia y resiliencia.

Esta visión se inscribe en una perspectiva sociocrítica que surgió como reacción al enfoque dominante de la securitización, proponiendo repolitizar la noción de seguridad en clave emancipatoria para colocar en el centro del debate la seguridad de la población migrante. La misma se complementa con otras corrientes académicas, como la de seguridad del tercer mundo, la cual propone leer la relación entre seguridad y migración más allá de la perspectiva eurocéntrica, así como la del biopoder de raíz foucaultiana, que afirma que la representación “anormal” de las migraciones en tránsito es un elemento facilitador del control gubernamental de la población no necesariamente migrante (Huysmans y Squire, 2009).

Estas corrientes coinciden en que las cuestiones migratorias no deben estar instrumentalizadas ni dominadas por el campo de seguridad en el sentido ortodoxo, apelando a un nexo entre migracion y seguridad como discurso emancipatorio, como práctica de reconocimiento de esta población e incluso como una técnica mediadora entre los procesos sociales de movilidad humana y la búsqueda del control gubernamental (Betts, 2009; Huysmans y Squire, 2009). Para lo anterior hacer, por ejemplo, lecturas de las migraciones en tránsito desde las fronteras como territorios, desde las memorias y las prácticas de agencia de derechos que la misma población va gestando, repensar las políticas migratorias en clave de participación y asumir en la gestión migratoria la naturaleza fragmentada de estos movimientos y la diversidad de sentidos que se van tejiendo entre la población migrante y los territorios que habitan. Estas son las bases del proceso de movilización social que se viene dando para dar a conocer la “otra” frontera entre México y Estados Unidos, que apunta a superar la despolitización detrás del proceso de securitización que ha dominado la mirada de las migraciones en tránsito en los últimos años, y que busca romper la “naturalización” sobre que las personas migrantes en tránsito no son sujetos de derechos.

Como proceso, la movilización social está cerca al giro que tuvieron los estudios en migraciones forzadas (EMF) en los años noventa hacia perspectivas más éticas, estudios más interdisciplinarios y metodologías cercanas al trabajo etnográfico (Betts, 2009; Castles, 2003). Este giro incidió en el trabajo de activistas y expertos que comenzaron a darle más centralidad a las historias transnacionales de la población migrante que a las fuentes de organismos internacionales. Pese a ello, el estado de los estudios tipo investigación-acción, promotores de la participación de migrantes y refugiados del sur global para la construcción de políticas de tránsito, siguió siendo escaso (Fiddian-Qasmiyeh et al., 2014; Varela Huerta, 2016).

Para Castles (2017) esta falta de centralidad de la voz y del quehacer de la población migrante se debe a la falta de entendimiento de los factores y de los sujetos que inciden en las migraciones forzadas sur-norte, así como en la falta de espacios de participación que consideren adecuadamente dicha población. Castles (2017) recuerda casos emblemáticos de políticas migratorias que fracasaron al estar desarticuladas de esta población, ser estrechas o contradictorias respecto a la realidad de pretender ser efectivas con efectos adversos7.

Pese a lo anterior, existen experiencias en torno a movimientos sociales y acciones colectivas emprendidas en medio de estos contextos de disputa de derechos, en medio de lo que Tarrow (1998) llama restricciones y oportunidades políticas, y que tienden a favorecer la realización de ciertas prácticas de resistencia para sobrevivir en lo cotidiano de la vida o para adelantar prácticas más organizadas (Santos, 2007). El propósito de las mismas es en últimas lograr incidir en su reconocimiento como sujetos de derechos, pese a la asimetría de poder entre la población migrante y refugiada y los estamentos legales o ilegales (Moulin, 2009). Entre estas experiencias con logros específicos en la región, están los refugiados de Guatemala y de El Salvador en los noventa (Beristain, 2000), la iniciativa de fronteras solidarias en la zona trifronteriza entre Colombia, Brasil y Perú en la Amazonía (Moulin, 2009) o el Movimiento Migrante Mesoamericano, experiencia más reciente, que trabaja a favor de los derechos de esta población en tránsito por México8 (Varela Huerta, 2016).

Estas experiencias dan cuenta de la agencia como la capacidad de la población migrante y refugiada para movilizarse y actuar, en los términos de Bauman, con suficiente efectividad como para “legitimar, promover, instalar y cumplir cualquier conjunto de valores o cualquier agenda de opciones consistente y cohesiva” (2002, p. 83). Esta capacidad permite entender que, aún en medio de la despolitización que genera la paradoja de la securitización por la que estas migraciones en tránsito son vistas simultáneamente como un asunto humanitario y como una amenaza9, la población migrante tiene voz y tiene capacidad de movilización, son sujetos activos políticamente capaces de cuestionar la manera en que los Estados y organismos internacionales vienen representando estas migraciones como premisa de seguridad mundial, así como de darle nuevos contenidos (Hammerstadt, 2014).

De aquí que las narrativas y experiencias transnacionales de la población migrante y refugiada resulten centrales, mucho más cuando dan cuenta de prácticas y herramientas empleadas para incidir a favor de sus derechos (Medina Carrillo, 2018). Comúnmente, estas prácticas de resistencia se articulan a las identidades colectivas sociopolíticas que se van tejiendo a partir del compartir la experiencia migratoria con sus necesidades, penas y glorias. En otras palabras, de alguna manera estas prácticas se gestionan desde la identidad como víctimas de migración forzada y se organizan para hacerle frente a políticas, leyes o posiciones discriminatorias de las autoridades y la sociedad que se encuentran en su cotidianidad (Osorio, 2009). Ejemplo de ello son las prácticas de santuario, las casas de paso de migrantes e incluso las botellas de agua que algunas organizaciones dejan en el desierto para aliviar la sed de los migrantes en tránsito que se van por estas rutas.

Una de las particularidades de estas prácticas es que se ven fortalecidas por las identidades plurinacionales, pluriculturales y pluripolíticas de la mencionada población, lo que facilita la gestión de redes transnacionales con familiares, amigos o conocidos en los lugares de tránsito y de destino. Así también, se evidencian las maneras en que transforman nociones como las de ciudadanía, frontera y migración, dándoles contenidos más amplios que permiten el ejercicio de sus derechos (Düvell, Molodikova, y Collyer, 2014; Varela Huerta, 2016).

No obstante, las formas de organización de migrantes también pasan por coyunturas. Si una lección ha dejado la transformación de la frontera en lo corrido de los últimos años es que, tratándose de la población en tránsito, las posibilidades de organización están limitadas temporalmente y enfocadas a fines mediáticos. La sostenibilidad de las capacidades organizativas ha estado relegada en buena parte por la actividad paralela de congregaciones y organizaciones sociales que, si bien se ocupan de suplir las necesidades básicas de la población migrante, resultan limitadas en lo que tiene que ver con el goce efectivo de derechos (Moulin, 2009; Varela Huerta, 2016), como se aborda a continuación.

La trayectoria de vida de un testigo

Resulta oportuno, para comprender las dinámicas señaladas de forma situada, acercarse a la experiencia de Saulo Padilla y su trayectoria como “testigo” de varias iniciativas de grupos sociales que han venido haciendo de la frontera un lugar de bienvenida, dignidad y encuentro. Saulo nació en Guatemala a inicios de los años setenta y vivió junto a sus padres, dos hermanas y dos hermanos sus primeros quince años de vida. Guatemala es ese lugar que Saulo trae anclado al corazón. A pesar de llevar más de treinta años de errancia, no lo echa al olvido, por el contrario, en él permanece vivo un anhelo por regresar en un futuro no muy lejano. Allí viven sus hermanas, quienes retornaron ya hace varios años junto a “su viejita”, la que hace poco partió, dejando sus memorias como madre amorosa y como una luchadora que por años llevó a cuestas los daños y las pérdidas del desarraigo.

Saulo aún recuerda lo que sucedió en 1980, cuando por primera vez vivió en carne propia lo que era ser un migrante de “tránsito” y un refugiado. Para entonces, se libraba en Guatemala, como en otros países centroamericanos, un conflicto armado interno, con trasfondo externo en los confines de la Guerra Fría (Lozano y Muñoz, 2018). Este conflicto se caracterizó por darse contra la población civil, causando rupturas específicas en los territorios bajo el exterminio indiscriminado de campesinos indígenas de origen maya y miembros de los movimientos sociales a manos de las fuerzas militares del país (Beristain, 2000).

El desplazamiento forzado interno y transfronterizo que se perpetró, llevó a cerca de 50.000 personas a refugiarse en México por más de diez años. En el caso de la familia Padilla, inicialmente buscaron refugio en este país, pero un año después Saulo, su madre y hermanos retornaron a Guatemala, mientras su padre se exilió en Canadá. Pasaron cinco largos años para que la familia volviera a reunirse. Fue así como en 1986 Saulo y su familia migraron hacia Canadá; Saulo vivió allí por dieciséis años, se nacionalizó canadiense y empezó a transitar por el camino de la solidaridad y la compasión con otras personas migrantes y refugiadas. Entre estas personas, hubo muchos colombianos refugiados que hacia 1998 empezaron a llegar a la ciudad de Calgary y a quienes Saulo acompañó desde la congregación menonita hispana, brindando apoyo con visitas al doctor, para hacer las compras de comida y los pagos de las cuentas. Como él sabía lo que era sentirse desorientado en medio del refugio, se le hizo fácil ayudar, a la vez que se conectó fuertemente con el trabajo con personas en movilidad humana. Por esto, cuando en el año 2001 se presentó la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, no dudó en seguir su viaje a la ciudad de Goshen para trabajar arduamente a favor de esta población.

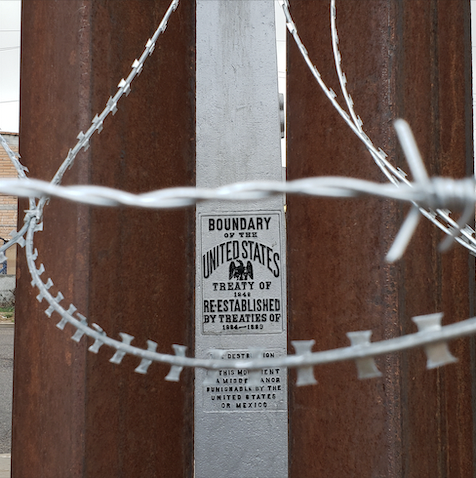

Desde el año 2008 se integró al equipo del Comité Central Menonita como coordinador de educación sobre inmigración, enfocando sus esfuerzos hacia la enseñanza de mecanismos de protección y ejercicio de derechos para esta población, incluyendo recorridos guiados de sensibilización a las zonas fronterizas de Estados Unidos/México y de Guatemala/México, capacitaciones sobre leyes de inmigración para organizaciones sin ánimo de lucro que puedan ofrecer servicios legales a las comunidades migrantes y refugiadas, así como realizando un monitoreo e incidencia permanente para la reforma del sistema migratorio en Estados Unidos (figura 4).

Figura 4.

Esperanza, Agua Prieta.

Figura 4.

Esperanza, Agua Prieta.

Fuente. Fotografía suministrada por Saulo Padilla, de 2019.

La frontera entre México y los Estados Unidos como territorio de insistencia

Saulo relata cómo a lo largo de su trabajo en la frontera ha logrado reafirmar que este es un lugar que no puede percibirse solo desde lo que se ve o se escucha de él, sino que hay necesariamente que ir más allá y ser capaz de sentir la frontera y conversar con sus distintas representaciones, con los que trabajan allí, viven, duermen y han tenido experiencias migratorias, familiares o amigos en dicha condición.

La razón principal es que visualmente las personas, al imaginar la frontera entre México y Estados Unidos, piensan en el “muro” y esto de alguna manera divide, choca, cuestiona y puede generar miedo, quizá apatía, desconfianza e incluso inseguridad frente a algo o alguien que está en la parte externa y que por alguna razón debe mantenerse afuera y no entrar.

Al respecto Saulo relata:

Cuando uno ha estado ahí y empieza a conocer a fondo lo que sucede y se da cuenta que todo es bien diferente (…) Comúnmente la gente piensa en la frontera y se les viene a la cabeza es muro y narcotráfico, pero yo lo veo más como un lugar de bienvenida, que tiene distintos espacios y tiene mucha vitalidad. (…) La frontera no es “algo” negativo, es más positivo. Es un sitio de encuentro. (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021).

Si bien las zonas donde se han fijado muros de hierro, alambrados y rejas hacen parte del paisaje de la frontera (dado que no es solo un muro, sino que en algunas partes hay hasta dos y tres organizados paralelamente), como sucede en el tramo de lado y lado que conecta a Agua Prieta y Douglas, la misma es mucho más que eso. A sus cálidos 35 ºC de temperatura promedio se suma la calidez de gente abierta a dar la bienvenida a otra gente que no conocen. Es ver una frontera que no es pared, sino que es puerta. Es escuchar las penas y alegrías de la gente, de dónde vienen o hacia dónde van, las razones por las que habitan este lugar:

El paisaje de la frontera es hermoso. A lo insípido, le da sabor la gente bonita y los atardeceres únicos que en este lugar se pueden contemplar. La frontera es un punto de encuentro, de cultura, de hospitalidad, donde hay gente abierta a dar la bienvenida a otra gente que no conocen.

Son personas abriendo las puertas de su casa para brindar comida a quienes lo necesitan. También es un punto de intercambio comercial. La frontera no es “algo” negativo, es más positivo. (…) Así lo afirman incluso personas que trabajan en la patrulla fronteriza la frontera entre México y Estados Unidos, quienes han visto como muchas personas que trabajan allí también lo han hecho un lugar de bienvenida. (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Hablar de la frontera como espacio de encuentro también es hablar de la necesidad de reconocer que cada vida e historia que transita en esta frontera tiene un antes, y no es para menos, “aquel que prefiere estar sólo o con niños pequeños en medio de un desierto sabiendo que puede llegar a morir, es porque verdaderamente la está pasando muy mal en el lugar del que viene” (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021). Es evidenciar que hay distintas formas de hablar de esa frontera, de transitarla, de representarla y de encontrarse con algo o “alguien”, un reconocimiento del otro sin pretensiones de juzgar.

Cuando me encontré con la frontera esa primera vez, me encontré muertes, me encontré personas colocando agua en el desierto [para los migrantes]. Entonces hice un compromiso de contar esas experiencias, yo quería saber más. Cuando fui a la frontera yo estaba lejos de la realidad migratoria en EE.UU. Esa primera vez fui a Nogales y nos quedamos en un centro llamado Hogar de esperanza y paz, allí lo único que sentí fue hospitalidad, pero también sentí muy de cerca cómo era que esa frontera era vista por la política migratoria del país. (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021)

El encuentro con la securitización de los migrantes y refugiados y de esta frontera, cambiaron como persona a este activista que entonces tomó la decisión de empezar a incidir de la mano de la gente que trabajaba y habitaba temporal o permanentemente en el lugar. Era el año 2007 cuando Saulo empezó a trabajar con MCC desde el campo de la educación en inmigración y emprendió la que sería hasta la actualidad su agenda personal y laboral: des-securitizar corazones y miedos para caminar junto a distintas iniciativas en la frontera, que vienen respondiendo a las complejas coyunturas y manejos de la política migratoria en Estados Unidos, principalmente.

Más que trabajo es algo personal. Cuando yo me encontré por primera vez con la frontera fue un encuentro con “algo” que me dio pasión y me dio vida, el encuentro de mis energías y mis experiencias como migrante. El encuentro con narrativas e historias que me cambiaron a mí, y desde ahí yo cambié. Me di cuenta que desde ahí se podían influenciar y cambiar formas de pensamiento, y más, formas en las que actuaban personas que estaban al otro lado de esto en EE. UU. (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Este es el otro encuentro con la frontera, donde pese a la complejidad hay personas y comunidades enteras dispuestas a trabajar en red, en lo colectivo, en el bienestar del otro, en su reparación, resiliencia y empoderamiento:

Las zonas donde he concentrado mi trabajo son la ciudad de Nogales, que tiene su lado mexicano y su lado en Estados Unidos, que es uno de los de mayor afluencia de migrantes provenientes de Latinoamérica. La otra, es la zona de Agua Prieta (Sonora) del lado mexicano y Douglas (Arizona) del estadounidense, por lo “complejo” de la situación en ambos lados, que es un punto “menos controlado” por la extensión que alcanza. Este lugar, da al desierto y eso trae situaciones complicadas. En esa parte, la gente ha estado más abierta a abrir su puerta facilitando el trabajo en red y eso ha sido de gran ayuda por todo lo que se presenta en la movilidad de migrantes. (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Desde la experiencia de Saulo hay al menos dos frentes clave en los que se han ido tejiendo los repertorios de movilización en la frontera: el primero es el de incidencia y el segundo es el de empoderamiento. En el primero se busca acercar a personas y organizaciones que tienen preocupaciones o posiciones discriminatorias con la población migrante, para que vean las distintas realidades en la frontera y no solo su representación como “problema criminal” a resolverse con detenciones o deportaciones. En el segundo, se trabaja directamente con las comunidades migrantes/refugiadas, brindando herramientas para que conozcan sus derechos, beneficios y todo lo que se da en el proceso de cambiar de país y enfrentarse a otra cultura y a todas las complejas situaciones (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021).

En torno a esta movilización se advierte el trabajo de ciertas organizaciones de la sociedad civil, como MCC, que hacen visitas guiadas para personas de las iglesias y de otros espacios para que realicen recorridos a lugares emblemáticos de la frontera, puedan conversar con miembros de la patrulla fronteriza, con familias que trabajan en las maquilas del lado mexicano o con miembros de organizaciones no gubernamentales que apoyan con agua, comida, vestido y albergue temporal a quienes son deportados o regresan cuando se ven perdidos en medio del desierto, entre otros (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021). Entre estas iniciativas están las del grupo Casa Mariposa, visitantes de las personas migrantes en los centros de detención; el Florence Project, que brinda asistencia legal sin costo a hombres, mujeres y niños sin acompañantes puestos bajo custodia en Arizona; el Centro Colibríes de derechos humanos, que busca la reunificación de familias de migrantes y refugiados con los restos de su ser querido muerto en la frontera (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021).

En este frente de incidencia también se vislumbran iniciativas comunitarias y acompañadas para darle otra imagen a las dinámicas de la frontera y expresar el ejercicio de habitar y construir territorio más allá de las fronteras estatales. En Agua Prieta, por ejemplo, están las mujeres del jardín comunitario, las familias de la iniciativa Café Justo e incluso los trabajos de construcción de memoria en torno a la morgue o el cementerio Calvary, donde hay más de 6.500 personas fallecidas en la frontera intentando cruzar hacia los Estados Unidos, siendo considerado por varios como un campo santo (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021).

Otras iniciativas, algunas más cotidianas o individuales, se vienen dando en torno al muro, donde se encuentran ofrendas, altares, santos y deidades dejados en memoria de los muertos allí caídos. También se encuentran en las obras de varios artistas, expresando las múltiples identidades de las personas migrantes que por allí han habitado o transitado, representando lo que llevan a cuestas en sus mochilas y en sus corazones, lo que se ha quedado y lo que se ha perdido en el viaje; buena parte de ellas son expresión desde la resistencia identitaria como latinoamericanos (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021).

La importancia de estas prácticas parece ser dejar huella sobre un territorio que está entre el silencio, la aridez del suelo, un paisaje de tonos ocres y la ausencia de pobladores cerca de la línea del lado estadounidense. Este es contrastado con el lado mexicano y su sabor dulce, picante y colorido de la cultura latinoamericana, con un poco de olor a comida por las ventas informales, con mucha música, personas y casas junto al borde, considerados también símbolos de reconocimiento y de un tratar de encontrar un lugar en la frontera.

He visitado distintas fronteras por mi trabajo, he visto muros construidos por humanos en distintos lugares del mundo, muros que representan odio, exclusión y desinformación. Este también es parte del campo santo que hay allí con las víctimas de quienes se han aprovechado de las rutas. En este continente [Americano] todo está relacionado, por eso hay que ver más allá, desde donde sale la gente, ahí es donde está la raíz. (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Quizá lo más complejo de la movilización desde la mirada de este activista ha sido trabajar con población victimizada en distintos momentos, por distintas autoridades y por redes de tráfico de persona, sobretodo tratándose de quienes vienen desde países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con pasados de desplazamiento forzado, genocidios, conflictos armados internos y otras violencias que se estima fueron agenciadas, entre otros, por las grandes superpotencias de la Guerra Fría y que libraron en los territorios centroamericanos las batallas que tenían prohibidas por cuenta de tratados internacionales de limitación de armas. Es por ello que, en torno a esta incidencia, se proyectan otras iniciativas articuladas con la educación en litigio migratorio para organizaciones no gubernamentales, con la idea de que apoyen a población migrante y refugiada principalmente en tránsito, que no tiene los recursos en muchos casos, así como con mecanismos de afrontamiento y sanación del trauma que muchas veces lleva la migración y el refugio (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021).

Ambos frentes hacen parte de una labor para dimensionar de otra forma lo que se comprende por migrantes en tránsito o en condiciones ilegales, y es una invitación a asumir que la frontera entre México y Estados Unidos, más que un lugar de tránsito hacia el “sueño americano”, parece ser un lugar en el que se ha naturalizado el dejar de soñar. Los caminantes desde el sur, desde Centroamérica, los intercontinentales, los vecinos, todos de una u otra manera han tenido que enfrentarse a contextos y situaciones complejas que parecen no tener salida. Saulo rememora al respecto la historia de Antonia:

[suspiros…silencio…pensamientos] la historia que se me ha quedado en la memoria es la de Antonia y su hijo de 8 años, ella decide tomar agua de un pozo que se encuentran en el desierto y se enferma. El grupo en el que iban, la deja, los abandonaron. Cuando los encuentran, su hijo de 8 años estaba sentado ahí, al lado de su madre. Me imagino al ver a mis hijas y nietos, y pienso en lo que fue estar ahí [para ella], pensando en que lo va a dejar, y ese sentimiento, no lo puedo arrancar y lo llevo conmigo [lagrimas] Y pienso en mi madre que daba la vida por sus hijos, y en todas las madres que dan la vida por sus hijos’ […]. (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Es por ello que, adicional a estas experiencias, se menciona una práctica que realizan quienes se quedaron en la frontera entre Agua Prieta y Douglas para habitarla de forma permanente. Cada mes de mayo, la llamada “caminata del migrante” se fue convirtiendo en uno de los íconos para la gente de la frontera. Durante cinco días, cientos de personas de la sociedad civil hacen una ceremonia de despedida y un recorrido por un tramo del desierto en memoria de quienes han fallecido (de identidad conocida o no), tratando de cruzar la frontera clandestinamente.

Los caminantes que cargan pequeñas cruces de madera con los nombres de los fallecidos, se enfrentan a las duras condiciones del desierto: los pies cansados por el trayecto y el terreno, la sed, el hambre, el calor durante el día y el frío por la noche. A pesar de las condiciones logísticas, nada suple la nostalgia al encontrar objetos en el suelo, abandonados por alguien que pasó por allí. A este acto, que cubren los medios de comunicación nacional y comunitarios, se articulan otras actividades como el acompañamiento de iniciativas de “santuario” o asilo eclesiástico o el monitoreo de la situación en la frontera para la defensa de derechos de la población en tránsito (figura 5).

Figura 5.

Caminata del migrante.

Figura 5.

Caminata del migrante.

Fuente. Fotografía suministrada por Saulo Padilla, del 4 de junio de 2019.

Las prácticas sociales de las personas migrantes a nivel individual o colectivo se sienten en cada lugar del territorio, más allá de las normas estatales y paraestatales. Las personas migrantes y refugiadas, lejos de ser sujetos pasivos y sin discurso, tienen rostro, una voz y están dispuestos a organizarse y movilizarse por nuevas formas de representar la frontera y su experiencia de vida en su paso por la misma.

La mejor movilización pasa por compartir con las voces colectivas de la frontera, conversar con los territorios, ir y ser testigo de las miradas de migrantes y refugiados frente a los sentidos de lo que es la frontera, reconocer que la frontera no es solo un territorio para existir y llegar a subsistir, sino también para insistir e insistir.

La verdad se me hace muy difícil explicar la frontera, porque es un sin fin de historias. He llorado en esa frontera, he pasado noches llorando por todas esas historias. He sentido dolor, pero también he sentido esperanza. Por eso hay que insistir. (Saulo Padilla, comunicación personal, 29 de enero de 2021)

Un último relato de Saulo recoge las palabras de Walt Whitman, repetidas por un poeta en medio del desierto: “No desfallezcas si no me encuentras pronto. Si no estoy en un lugar, búscame en otro. En algún lugar te estaré esperando” (figuras 6 y 7).

Figura 6.

A pintar la frontera.

Figura 6.

A pintar la frontera.

Fuente. Fotografía suministrada por Saulo Padilla, del 11 de noviembre de 2019.

Conclusiones

Nunca antes la migración en tránsito había tenido la centralidad que ha alcanzado en los últimos años en el continente americano y mucho menos como migración masiva. El “tránsito” y la masividad, de alguna manera, habían sido aspectos más cercanos a la población refugiada y exiliada generada durante las guerras civiles y los conflictos armados internos de países como Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, así como en las dictaduras del Cono Sur. En todos los casos, el “tránsito” estuvo diluido en las causas que generaron las huidas y los exilios a la sombra de un Derecho Internacional de los Refugiados con decisiones implícitas de política internacional, que facilitó el control de estos desplazamientos. Desde el año 2018, con ‘los primeros movimientos de población migrante’ a gran escala desde Centroamérica hacia Estados Unidos, se rompió el mito de “clandestinidad” que existía sobre este corredor migratorio y se empezaron a fragmentar las “categorías migratorias”, que han dominado el lenguaje de la gobernanza internacional de las migraciones, el cual ha sido más de orden estatal.

Los dos puntos de vista asimétricos analizados en este artículo permiten concluir que las migraciones en tránsito en la frontera entre México y Estados Unidos han estado ampliamente separadas de la voz y de los sentidos de las personas migrantes, lo que ha generado que la perspectiva de securitización domine la comprensión de lo que son estas migraciones y su alcance en términos de derechos. Ello naturalizó su representación como una migración “criminal”, impactando los ejes de poblamiento, las condiciones del tránsito migratorio, las condiciones de seguridad en la frontera y, sobretodo, generando una estigmatización de la población residente y transeúnte, especialmente de países centroamericanos. Lo anterior ha terminado diluyendo la discusión humanitaria, la reflexión sobre el origen de los flujos migratorios hacia Estados Unidos y, especialmente, justificando las brechas de atención a la población en condición de migración en tránsito y, con ellas, las posibilidades de participación en las políticas migratorias y de agencia de derechos.

Pese a lo anterior, el texto advierte que ha existido por muchos años un proceso de movilización social. El cambio de coyuntura en la política migratoria de la mencionada frontera, por la generalización de los movimientos masivos de población migrante desde el año 2018, por las medidas de control fronterizo y de libertades personales por la pandemia, así como por el relevo presidencial en Estados Unidos, muestran la migración en tránsito como un elemento emancipatorio y de discusión social en ascenso. Sin embargo, la experiencia del activista en la frontera entre México y Estados Unidos enseña que la divergencia entre el proceso de securitizacióny el proceso de movilización social que allí acontece sigue siendo una divergencia en últimas por la asignación de derechos para la población migrante y refugiada. En este sentido, la cara emancipatoria de estas migraciones en tránsito y la masividad que ha surtido en los últimos años también puede reforzar el discurso de la amenaza migratoria y la amenaza ‘externa’, masiva y persistente. Aun así, es menester considerar que la disputa por los derechos en este contexto compromete otras dimensiones de las humanidades allí expuestas, incluidos el derecho a la frontera como territorio de encuentro, el derecho a migrar en condiciones de dignidad, el derecho a la memoria y el derecho a ser reconocidos como sujetos de derechos, que han sido aspectos rezagados del discurso oficial. Pese a la asimetría de los procesos de securitización y movilización social, se advierte que existen ejercicios que demuestran que es posible considerar otras perspectivas frente a las voces y participación de población migrante y refugiada, pero que mientras persistan las condiciones de criminalización, difícilmente las políticas migratorias y de asilo pueden ser reformuladas hacia la garantía de los derechos humanos de la población migrante en tránsito. En buena parte las malas condiciones en las que permanecen las personas que siguen esperando ser atendidas por las autoridades migratorias en Estados Unidos, invita a pensar en lo que ello representa para los países fronterizos, considerando que no se advierten mayores avances en la disminución o prevención de estas migraciones.

La tensión entre las perspectivas abordadas deja ver que se hace necesario asumir los factores espacio-temporales cambiantes de estas migraciones y releer los vínculos con la frontera para que estas dejen de estar en el corazón de los controles fronterizos, ser instrumentalizadas por parte de las redes transnacionales de crimen organizado y por las políticas de Estado. De no replantear la comprensión de estas migraciones, existen riesgos de desdibujar sus vínculos con el retorno, el territorio, la memoria y las trayectorias. Se corre el riesgo, entonces, de complejizar los procesos de reconocimiento de la población en tránsito y migratoria, así como de cerrar sus voces, sus discursos y de las territorialidades tejidas al habitar la frontera.

Avanzar en la des-securitización y despolitización, mucho más en medio de las tensiones democráticas que se están dando en lo corrido de la pandemia por COVID-19, que plantea nuevas preocupaciones sobre lo que es migrar a este lugar, exige revisar y reorientar las agendas sobre las migraciones en tránsito para considerar a profundidad las violencias estructurales que persisten detrás de las historias de los miles de latinoamericanos que siguen migrando hacia los Estados Unidos y, simultáneamente, siguen colocando a prueba sus propias capacidades de agencia. Por último, vale la pena considerar que el desmonte de las políticas de atención y protección internacional se viene renovando bajo el argumento de que estas migraciones son materia de las políticas de control fronterizo, siendo también una tarea para pensar en prospectiva el lugar que ocuparán en las nuevas realidades estas migraciones que no son tan nuevas.