Introducción

Los movimientos feministas latinoamericanos contemporáneos se han caracterizado por introducir “nuevas y radicales dimensiones de lucha” (Vargas, 2021, p. 30), como el cuerpo y la sexualidad. Así, entre otras muchas cosas, han apostado por el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, por medio del reconocimiento y la garantía del derecho a decidir sobre su reproducción. La irrupción de la Marea Verde argentina, en 2018, ha sido el caso más paradigmático al respecto (Acosta, 2020). Sin embargo, algunos conflictos por la despenalización del aborto han tenido lugar en la región en las últimas dos décadas. En todos ellos, los movimientos feministas han sido protagónicos, pues sus acciones han promovido reformas normativas importantes, como en el caso de Uruguay (Correa y Pecheny, 2016), Chile (Dides y Hernández, 2019) o México (Lamas, 2009; Zaremberg y Guzmán, 2019). Este texto estudia las formas en que los feminismos están introduciendo transformaciones en los sistemas políticos regionales, a partir del análisis del caso colombiano.

Hasta el 10 de mayo del 2006, fecha en la que se emitió el fallo de la Corte Constitucional que aprobaba el aborto según tres causales (en caso de riesgo para la vida y la salud de la mujer; en caso de violación, incesto o inseminación artificial no consentida, y en caso de imposibilidad de vida extrauterina por malformaciones fetales), Colombia era uno de los países más restrictivos en la región. En los artículos 122, 123 y 124 del Código Penal (Ley 599 del 2000), se establecía la tipificación del aborto como un delito en cualquier circunstancia, lo que hacía que la gente del país perteneciera al 0,4 % de la población mundial con una jurisprudencia totalmente restrictiva frente al aborto (González, 2005).

En ese contexto, emergió el proyecto Litigio de alto impacto en Colombia: la inconstitucionalidad del aborto (Laicia) que, en el año 2003, fue diseñado y divulgado por la organización Womens Link Worldwide (WWW), en cabeza de la abogada Mónica Roa. El propósito de este litigio fue el enlace estratégico con las cortes y el trabajo con los jueces para avanzar en el reconocimiento de derechos, específicamente, en el derecho de las mujeres a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de elección y a la igualdad, por medio de la despenalización total del aborto. Como resultado de esto, se emitió la Sentencia C-355 de 2006, mediante la cual se ponderaron los derechos de la mujer, en contraste con el bien jurídico constitucional de la vida atribuible al nasciturus (‘el que está por nacer’), reconociéndose los primeros como más importantes y, por lo tanto, llevando a la Corte a considerar las tres causales ya enunciadas. Así, después de quince años de vigencia de la Constitución de 1991, se reconoció por parte de la institucionalidad estatal, aunque de manera limitada, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

En lo subsiguiente, y durante más de quince años, la disputa librada por el movimiento feminista por la despenalización del aborto se centró en la implementación de las causales reconocidas jurisprudencialmente. Para esto, se hizo uso, en repetidas ocasiones, de la interposición de acciones jurídicas para denunciar a los actores y las barreras institucionales que obstaculizaban el acceso real al aborto en las condiciones establecidas por la C-355. De acuerdo con una búsqueda filtrada en el portal web de jurisprudencia de la Corte Constitucional,

1

entre los años 2006 y 2020, esta entidad emitió veintiséis sentencias sobre casos de tutela o demandas de inconstitucionalidad en las cuales se discutieron diferentes aspectos relacionados con la prestación de la IVE. De manera general, a lo largo de estas sentencias puede comprobarse la institucionalización de interpretaciones cada vez más garantistas con respecto a la IVE dentro de la misma Corte (González y Jaramillo, 2021). Sin embargo, algunos de los litigios fueron interpuestos por actores sociales y políticos que buscaban retrotraer la decisión de la C-355 o limitar el alcance de las causales ya reconocidas y categorizarlas como “excepcionalidades”. El objetivo de estos era que, en la práctica, las causales fueran inoperantes, como, de hecho, ha ocurrido en varios países de la región.

Personalmente, he sido una activista del movimiento feminista, en pro de la despenalización del aborto en Colombia. Para el año 2018, me incorporé a la Campaña por el Derecho al Aborto en Colombia. En este año, algunas mujeres —jóvenes en su mayoría— coincidimos en un plantón que se realizó el 18 de octubre en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para protestar en contra de la posibilidad de que la Corte Constitucional restringiera el acceso a la IVE, en las causales entonces habilitadas, a un número reducido de semanas gestacionales. Particularmente, en ese proceso judicial, la Corte discutía el caso de una mujer de veinte semanas de gestación, quien argumentaba estar incursa en las causales de malformación por el diagnóstico médico de un trastorno neuronal en el feto y en la causal de riesgo para su propia salud mental. Sin embargo, la Entidad Promotora de Salud (EPS) y los distintos hospitales a los que acudió se negaron a aprobar su petición por el tiempo gestacional y, en cambio, la remetieron a valoraciones continuas. En la primera ponencia, presentada por la magistrada Cristina Pardo, quien había manifestado en anteriores oportunidades ser abiertamente “provida”, se proponía establecer límites temporales en la gestación para la práctica de la IVE, reconocer la subjetividad jurídica de los fetos viables y restringir la causal por malformación fetal, al aumentar la carga de la prueba. Debido a que muchos de estos aspectos contrariaban buena parte de la jurisprudencia precedente y, sobre todo, desconocían las limitaciones y obstáculos en el derecho de la IVE, el pleno de sala constitucional desestimó esta ponencia y delegó a otro magistrado para la elaboración de una segunda, que fue la finalmente aprobada.

2

En esa ocasión, la Corte Constitucional no solo no limitó el acceso a la IVE, sino que emitió la Sentencia de Unificación SU-096 de 2018, en la que recogió todos los precedentes jurisprudenciales y reafirmó las reglas y garantías para el cumplimiento de la IVE como parte de los derechos fundamentales de las mujeres colombianas. Sin embargo, este episodio le enseñó al movimiento feminista que existían riesgos en las conquistas alcanzadas y había actores interesados en usar vías administrativas o judiciales para socavar el derecho al aborto voluntario.

Al ingresar a la Campaña, noté un cambio significativo con respecto a los años anteriores. Por un lado, el tema tenía más presencia en las redes, las calles y las conversaciones entre mujeres jóvenes. La experiencia de las compañeras argentinas inspiró debates y construyó audiencias digitales en toda la región. Esto coincidía, además, con el crecimiento generalizado de las expresiones feministas. La movilización del 8 de marzo del 2019, en ciudades como Bogotá, Medellín y Santa Marta, no tuvo precedentes. Lo que antes eran manifestaciones de tan solo unas decenas de mujeres, se habían convertido en eventos masivos, inundados de pañuelos y brillantina verde.

Por otro lado, las condiciones institucionales en el país parecían ser otras. Además de la receptividad creciente de la Corte Constitucional, algunas instituciones públicas, como la Fiscalía, el Consejo de Estado y la Procuraduría, que durante años anteriores se habían opuesto a asumir interpretaciones amplias sobre las causales, ahora parecían coincidir en que estas protegían los derechos de las mujeres y debían salvaguardarse. Por ejemplo, a través de un trabajo estratégico, un grupo de incidencia feminista conformado por mujeres provenientes de organizaciones como la Red Nacional de Mujeres y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres lograron construir, con la Fiscalía General de la Nación, la circular 006 del 27 de marzo de 2016, por medio de la cual se adoptaron directrices para la investigación y juzgamiento del delito de aborto. A través de la circular en mención se buscó reducir el punitivismo en el tratamiento del delito de aborto para aquellos casos no inscritos en las causales.

3

En este contexto, la estrategia del movimiento feminista para volver a plantear la pretensión de despenalizar el aborto en la esfera pública empezaba a delinearse. Esta estrategia contaba con la participación de las bien llamadas “históricas”, mujeres feministas que llevaban décadas en la lucha por la despenalización del aborto: Ana Cristina Gonzales y Cristina Villareal, de La Mesa; Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres; Sandra Mazo, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), y Florence Thomas, pionera del Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Una multiplicidad de grupos, colectivas y figuras públicas diversas que emergían como producto de la expansión del feminismo durante la última década confluyeron en el movimiento Causa Justa, cuyo principal objetivo fue la eliminación total del delito de aborto del código penal, mediante una nueva acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 122. En el marco de este proceso y en las reuniones informativas y de planeación, nos encontramos con compañeras que, desde sus propias orillas, habían asumido un compromiso ético-político con hacer del aborto legal una opción para las mujeres que no querían —o no podían— enfrentarse a una maternidad no deseada. Finalmente, y como resultado de la acción colectiva emprendida por Causa Justa, en febrero del 2022, la Corte Constitucional despenalizó completamente el aborto hasta la semana veinticuatro de gestación, a través de la Sentencia C-055 de 2022 (González, 2022).

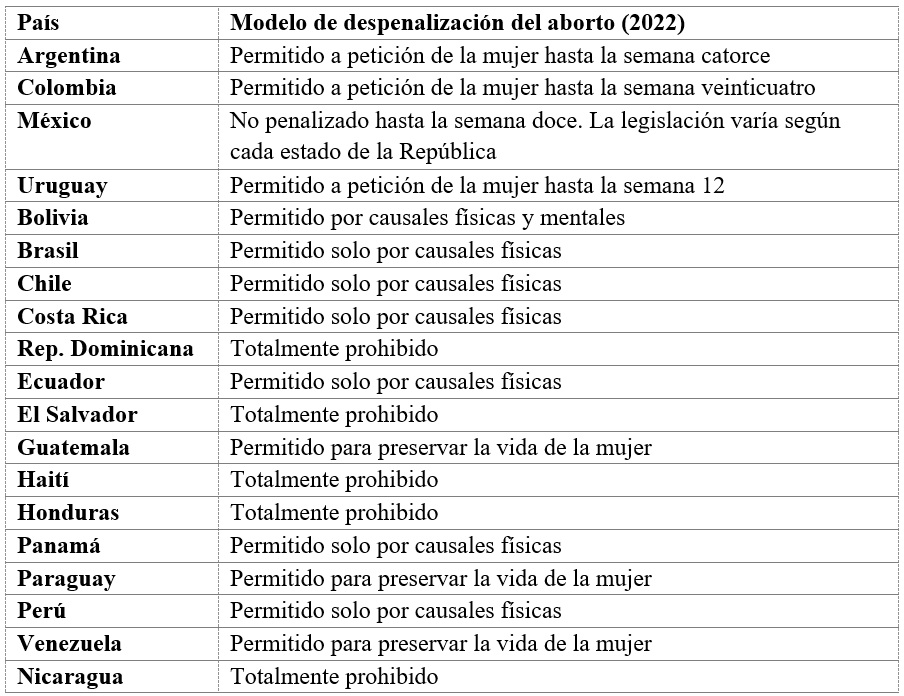

Actualmente, la jurisprudencia colombiana sobre la IVE es considerada la más garantista de América Latina, pues no solo considera un periodo mucho más amplio que el de otros países latinoamericanos para acceder libremente al aborto, sino que también mantuvo el modelo de causales para edades gestacionales avanzadas, tal como se puede observar en la tabla 1.

¿Cómo fue posible alcanzar este nivel de despenalización? ¿Qué elementos explican el éxito del movimiento Causa Justa? En este artículo ofrezco algunas respuestas a estas interrogantes, por medio de la síntesis teórica de las perspectivas de las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los marcos de acción colectiva (McAdam y Tarrow, 2011). Específicamente, adopto el esquema analítico propuesto por Paul Almeida (2020) sobre el modelo de factores de éxito de la acción colectiva, a través del cual se identifican dos tipos: los factores estratégicos del movimiento, que incluye la construcción de marcos, la generación de estrategias y la búsqueda de coaliciones o alianzas; y los factores del entorno político, relacionados con la receptividad del sistema político y sus instituciones frente a las demandas de los movimientos sociales.

Metodológicamente, implementé un enfoque cualitativo, basado en el análisis interpretativo sobre el proceso de cambio normativo. Para esto, he recurrido a las técnicas de análisis documental de las veintiséis sentencias que, de 2006 a 2022, emitió la Corte Constitucional colombiana sobre la IVE. Igualmente, realicé entrevistas semiestructuradas a diez líderes y activistas destacadas del movimiento Causa Justa, provenientes de diferentes colectivas y organizaciones, pertenecientes a diferentes generaciones. Así, quise cubrir la mirada de quienes llevan más tiempo en la lucha y de las mujeres jóvenes que hoy alimentan el movimiento.

En un primer momento, enuncio las bases conceptuales que permiten clasificar los factores para explicar el éxito del movimiento Causa Justa. Posteriormente, me refiero a la forma en la que dichos elementos se observan en el caso. A lo largo del artículo, argumento que el éxito en la despenalización del aborto en Colombia se dio por cuenta de la experiencia acumulada por parte del movimiento feminista durante los dieciséis años de aplicación de la Sentencia C-355 de 2006 y la infraestructura organizativa que se consolidó durante ese periodo. Todos estos fueron elementos que dotaron al movimiento de las capacidades necesarias para interpretar las oportunidades institucionales en la Corte e implementar una estrategia comunicativa amplia, orientada a sensibilizar a la opinión pública y ganar aliados potenciales.

Elementos conceptuales para entender el éxito de los movimientos feministas por el aborto

Los movimientos feministas en América Latina han cuestionado la democracia, el Estado y los valores del liberalismo clásico, al tiempo que constituyen un referente empírico importante para el análisis de la emergencia de subjetividades emancipadoras. Tal como lo señala Lamas (2001), “en las sociedades capitalistas avanzadas, los movimientos feministas han sido agentes dinámicos del cambio democrático, cohesionando la acción de las mujeres como nuevos actores políticos y planteando desafíos a las políticas institucionales” (p. 117). Desde finales de la década de los sesenta, una de las principales reivindicaciones de los movimientos feministas ha sido la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre los cuales se ha considerado el aborto voluntario.

Las teorías y los activismos feministas, en su diversidad, han señalado que lo que se disputa en los procesos por el reconocimiento del derecho al aborto son las consideraciones sobre la capacidad de agencia de las mujeres sobre su propio cuerpo, así como la posibilidad de generar un proyecto de vida acorde con sus expectativas y contextos y de tener juicios autónomos sobre sí mismas (Lamas, 2001). Por el contrario, la sanción penal sobre el aborto, que ha predominado en los países latinoamericanos desde la formación de las repúblicas en el siglo XIX, denota la necesidad social de control sobre las funciones reproductivas de los cuerpos gestantes y su instrumentalización para la perpetuación de la especie y la acumulación del capital.

Históricamente, de acuerdo con las perspectivas del feminismo radical (Álvarez y Amorós Puente, 2005), la autonomía ha estado mucho más condicionada para las mujeres que para los varones, lo cual se refleja en la falta de pleno dominio sobre el cuerpo (Ortiz, 2014). En este sentido, el cuerpo femenino es visto como “un espacio conflictivo, sometido a los discursos jurídicos, éticos y políticos, a prácticas médicas, intervenciones pedagógicas, reglas, disciplinas y controles” (Ferrajoli, prólogo al libro de Pitch, 2003, p. 11). Así, la normativa jurídica y, específicamente, la penalización del aborto son consideradas dispositivos para moldear la conducta de las mujeres y hacerlas funcionales a las estructuras de poder patriarcal (Correa y Petchesky, 2001; Shepard, 2000). Para el presente escrito, el derecho es comprendido como una expresión de los valores sociales, pero, al mismo tiempo, puede fungir como herramienta transformadora para cambiar la concepción sobre los estereotipos y los roles de género (Ferrajoli, 2001; Ferrajoli y Carbonell, 2006).

Debido a estas condiciones de poder y dominación, “la lucha de las mujeres involucra la lucha por la reinterpretación de los significados sociales de nuestros cuerpos” (Fraser, 2020, p. 191), así como de los “patrones institucionalizados de interpretación” (p. 214) que actúan a través de los dispositivos jurídicos, normativos y las políticas públicas. Fraser (2020) propone que hay dos elementos mediante los cuales se puede observar y trastocar los significados de género institucionalizados: el jurídico y el administrativo. El elemento jurídico refiere al conjunto de normas que ubican a la sujeta en relación con el sistema legal, el cual puede atribuirle diferentes derechos. Por su parte, el administrativo se conceptualiza como el conjunto de requisitos que el sistema demanda para conceder el acceso a esos derechos. En este último, la ciudadana se convierte en peticionaria. Para el caso del reconocimiento del derecho al aborto esto resulta de suma importancia, en la medida en que la despenalización parcial o por causales consagra un derecho conquistado —el del acceso al servicio médico de interrupción—, pero con condicionantes que se someten al arbitrio administrativo. En su conjunto, las prácticas institucionales brindan a la ciudadanía y al Estado “un mapa interpretativo tácito pero poderoso de funciones y necesidades normativas de género” (Fraser, 2020, p. 235).

Por su parte, Ulloa conceptualiza las instituciones como “construcciones sociales diseñadas para normar la interacción, que sirven de marco regulador para los individuos y colectividades y poseen diferentes grados de permeabilidad al cambio” (2017, p. 347). Los marcos institucionales “facilitan la estabilidad social”, al ser normas y tradiciones que se establecen como “puntos de referencia a partir de los cuales los actores sociales deciden su comportamiento” (Ulloa, 2020, p. 56). Por esta razón, la transformación institucional ha sido uno de los principales objetivos estratégicos para los movimientos feministas y de mujeres que han buscado consagrar y garantizar derechos sexuales y reproductivos en el orden jurídico, pero también en las prácticas cotidianas que habilitan la realidad sustantiva en la vida de las mujeres.

Las políticas públicas son reflejo de estas pugnas que tienen la potencialidad de modificar valores y generar posibilidades de acción y elección. De acuerdo con Ulloa (2020), el acto de abortar y propugnar por su despenalización “hiere conciencias colectivas” que apelan a “residuos culturales” aferrados a la imagen de la mujer-naturaleza-maternidad y a la concepción clásica de femineidad. La penalización y la criminalización, a su vez, son políticas públicas que “no están formuladas de modo tal que garanticen el respecto a las diferencias” (p. 67). Por el contrario, se sustentan a partir de modelos adscriptivos y “adoptan posiciones autoritarias que pretenden que toda la población asuma el aborto como un crimen, tal como lo han señalado los dogmas religiosos” (Ulloa, 2020, p. 67) que sacralizan el momento de la fecundación. Frente a esto, para los movimientos feministas surge la pregunta sobre cómo transformar las políticas existentes y sus marcos institucionales.

En la tradición sociológica sobre la acción colectiva y los movimientos sociales, lo social puede conceptualizarse como un campo conflictivo, compuesto por la acción contenciosa de los actores (Coser, 1970; Mouffe, 2011). Sobre la base de orientaciones cognitivas compartidas, estos actores se movilizan con diversos grados de organización y actúan colectivamente con expectativas de mejora o transformación de una situación dada (Lorenzo, 2001, p. 12). La acción social, las movilizaciones y las estrategias emprendidas por los movimientos pueden entenderse como actos conscientes, racionales y coordinados que se conciben, planifican e implementan para producir efectos o lograr transformaciones.

Desde la perspectiva de las teorías del proceso político, lo específico de los movimientos sociales es el reto público que plantean a las instituciones políticas y al orden establecido. Para esto, hacen uso de exhibiciones públicas en las que demuestran magnitud, determinación, unidad y legitimidad (Tilly, 1995). En este sentido, de acuerdo con Almeida (2020), uno de los correlatos de éxito de los movimientos se refiere a los factores estratégicos que corresponden al nivel interno del movimiento: recursos, capacidades y habilidades que se ponen en juego en medio de la confrontación.

En primer lugar, el componente de los factores estratégicos corresponde a la construcción de marcos interpretativos comunes lo suficientemente fuertes para producir identidades colectivas, ganar simpatizantes e influir en la opinión pública. Los marcos se definen como esquemas interpretativos sobre las realidades sociales, que los movimientos consideran injustas o agraviantes y que, por tanto, requieren ser modificadas o resignificadas (Snow y Benford, 1992). Las operaciones de los marcos justifican la acción del movimiento y le dan sentido político, pues, en la mayoría de los casos, diagnostican problemas, endilgan responsabilidades, proponen vías de resolución, interpelan emociones o rememoran hechos históricos.

En segundo lugar, es necesario considerar las tácticas disruptivas que permiten el crecimiento de los movimientos y el aumento en las movilizaciones. El tamaño y los impactos de las movilizaciones, por lo general, aumentan las posibilidades de negociación con las elites y las instituciones, pues demuestran el nivel de apoyo que tiene el movimiento y los costos potenciales de no escuchar sus demandas (Gamson, 1990). En los últimos años, las movilizaciones feministas más exitosas se han dado a favor de los derechos sexuales y reproductivos o en contra de la violencia de género (Castro, 2018). Igualmente, se han caracterizado por recurrir a repertorios performáticos que coinciden con un estilo juvenil progresista y que ha alimentado la innovación en las tácticas disruptivas contemporáneas (Friedman y Rodríguez Gustá, 2023). Bailes con sentido político, performances, puestas en escena y hasta modas conforman repertorios y maneras de expresión subjetiva que han contribuido a conformar el carácter masivo e intergeneracional de las movilizaciones feministas (Moreno et al., 2022; Sutton, 2020).

Por último, Almeida (2020) menciona el nivel de organización del movimiento, cuyo grado máximo es la construcción de una infraestructura perdurable. Las infraestructuras se componen de liderazgos, recursos y organizaciones, capaces de ejercer presión sobre las instituciones a través del tiempo, para implementar cambios y políticas a largo plazo. Según la teoría de la estructura de oportunidades políticas, cuando los organizadores transforman las oportunidades y los recursos disponibles en estrategias concretas, los movimientos se consolidan y, a su vez, van creando nuevas posibilidades de acción. De acuerdo con Forstenzer (2019), quien analiza el caso chileno, las oportunidades se multiplican cuando el movimiento feminista logra combinar repertorios institucionalistas, autónomos y de movilización social. Como lo mostraré más adelante, estos elementos constituyen una clave importante para caracterizar el movimiento Causa Justa.

Finalmente, las alianzas y coaliciones con otros actores sociales, segmentos de la población, organizaciones o asociaciones proveen a los movimientos de recursos adicionales que les permiten mantener la acción, incrementarla o reforzar la producción y difusión de sus estrategias de enmarcado. Así, las oportunidades se amplían “cuando se demuestra la existencia de aliados y cuando se pone de relieve la vulnerabilidad de los oponentes, […] creando una dinámica más amplia y más extensamente difundida” (Tarrow, 1994. p. 58).

Adicionalmente, se encuentran los factores externos al movimiento que incrementan sus probabilidades de éxito. Así, deben considerarse las condiciones del sistema político, cuya apertura posibilita que la acción colectiva tenga los efectos deseados o que, por el contrario, esta sea ignorada o reprimida. En este sentido, se deben valorar las fuerzas políticas que actúan favorablemente a los intereses del movimiento y, en este sentido, que establecen oportunidades para que los movimientos lleguen a introducir temas en la agenda pública, se aprueben las reformas propuestas o se implementen determinadas políticas. Por el contrario, cuando emergen oposiciones y resistencias suficientemente fuertes, el chance de éxito del movimiento disminuye considerablemente.

De esta forma, factores externos e internos se conjugan para formar las condiciones que permiten a los movimientos tener un impacto sobre el estado de cosas que buscan trastocar. Observar estos procesos nos acerca a la comprensión sobre el conjunto de acciones y las rearticulaciones que posibilitan el reconocimiento de nuevos derechos y, en este caso, la eliminación de desigualdades de género. Así, a continuación, propongo un análisis de los elementos internos y externos en el proceso por institucionalizar la despenalización del aborto para el caso colombiano, a partir de la observación del movimiento Causa Justa.

Los factores estratégicos del movimiento Causa Justa

Desde la promulgación de la sentencia C-355, en el año 2006, el movimiento feminista en pro de la despenalización del aborto en Colombia se enfocó en salvaguardar y garantizar el cumplimiento de las conquistas alcanzadas con el mandato de Corte Constitucional, por medio del cual se introdujo el sistema de causales para el acceso a la IVE (Dalén, 2014). A partir de entonces, algunas organizaciones de mujeres se especializaron en fortalecer las líneas de acción jurídica, para garantizar el acompañamiento legal de mujeres que buscaban acceder a los servicios de aborto; la divulgación de la normatividad vigente, las causales y sus requisitos, y la estrategia de alianzas con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, con el propósito de consolidar interpretaciones más garantistas en la jurisprudencia sobre el aborto, a través de los litigios estratégicos o de las defensas legales en casos puntuales.

Particularmente, organizaciones como La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y WWW se articularon en torno del (i) acompañamiento jurídico de las mujeres peticionarias del servicio de la IVE y (ii) de la movilización legal, con el objetivo de que la Corte Constitucional escogiera determinadas sentencias para pronunciarse a fondo sobre ellas, para fortalecer el marco normativo del aborto legal y la institucionalización de criterios cada vez más garantistas.

Como resultado de estas acciones, hasta el año 2020, en el país se había avanzado en la adopción de ciertos criterios jurisprudenciales. De manera general, la Corte Constitucional se había referido a la imposibilidad de establecer, a priori, límites temporales en la gestación —es decir, un límite de semanas— para la práctica del aborto, teniendo en cuenta ciertas condiciones médicas, diagnósticos tardíos y barreras de acceso recurrentes que las mujeres enfrentaban, sobre todo, aquellas en condiciones más vulnerables. En primer lugar, en las sentencias T-481 de 2011, T-301 de 2016, T-697 de 2016 y C-341 de 2017, el tribunal insistió en la responsabilidad que tenían los prestadores de salud para acelerar la respuesta a las solicitudes de las mujeres, garantizar diagnósticos tempranos, evitar dilaciones innecesarias y, llegado el momento, ponderar (i) la causal invocada; (ii) el criterio médico, soportado en la condición física y mental de la mujer, y (iii) el deseo de ella.

En segundo lugar, la entidad se pronunció sobre las sentencias T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-946 de 2008, T-388 de 2009, que estaban en contra de los obstáculos administrativos a las que se sometía a las mujeres cobijadas por alguna de las causales. Frente a ello, la Corte estableció reiteradamente que la mujer no debería presentar ningún tipo de orden judicial ni tenía que someterse a juntas médicas para acceder a su derecho o, en caso de las menores de edad, contar con el permiso de sus progenitores. Por el contrario, bastaba con presentar (i) la certificación médica y psicológica para acreditar la causal de riesgo para la salud física y mental de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida extrauterina o (ii) la denuncia por violencia sexual para que, en el transcurso de cinco días hábiles, los prestadores de salud dieran respuesta a su solicitud.

La objeción de conciencia médica fue otro de los temas problemáticos que, frecuentemente, emergió en los procesos legales. La objeción de conciencia, al igual que el acceso a la IVE, es un derecho fundamental y constitucional, pues es coherente con la voluntad del constituyente cuando afirma que Colombia es un estado social de derecho y pluralista (art. 1 de la Constitución nacional), al permitir la manifestación de los distintos matices ideológicos, culturales, étnicos y sociales. En la Sentencia T-388 de 2009, la Corte definió que “la objeción de conciencia se presenta cuando el cumplimiento de la normatividad vigente exige, por parte de las personas obligadas a cumplirlo, un comportamiento que su conciencia prohíbe” (p. 48). Es decir, se predica sobre las convicciones morales y, según las sentencias C-355 de 2006 y T-209 de 2008, específicamente sobre las religiosas. En virtud de lo anterior, se ha institucionalizado que la objeción de conciencia no “se fundamenta en la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto” (p. 52). Esta debe tener asidero en las convicciones más profundas y arraigadas, debidamente justificadas y demostradas. De aquí se derivaron dos consideraciones centrales para regular el ejercicio de la objeción en los casos de la IVE. Primero, que es un derecho de carácter individual, es decir que no se puede argüir objeción de conciencia institucional, pues solo los individuos poseen convicciones morales. Segundo, que corresponde ejercerla al personal médico directamente implicado, por lo tanto, no es un derecho ni de personal administrativo ni de personal técnico o de enfermería encargado de los preparativos y atención posterior a la intervención, tal como quedó estipulado en la Sentencia T-988 de 2007. Por su parte, en la Sentencia T-209 de 2008, se consagró que, en los casos en los que aplique alguna de las causales, el médico debe remitir a la paciente a otro profesional con la voluntad y la experticia requerida para llevar a cabo la intervención médica.

Debido a la reiteración de barreras, obstáculos y dificultades que presentaban las mujeres para acceder a los servicios de la IVE según el modelo de causales, en el año 2017, en el marco de la convocatoria para defender “la más justa de las causas”, se unieron veinticuatro organizaciones feministas y de mujeres para eliminar el delito de aborto del Código Penal. La entonces coordinadora de La Mesa recuerda así el proceso que retomó la idea de despenalizar el aborto en el país:

A partir de marzo del

2017, yo asumo la coordinación de La Mesa y el proyecto en el que se embarca La

Mesa es “vamos a volver a ese origen y vamos a hacer un plan de trabajo para

eso” […]. Lo primero fue como: tenemos que hacer unos argumentos. Entonces, a

partir de lo que había, que se había identificado en los tres ejercicios de

interpretación de causales, dijimos: estos son como los bloques argumentales

que creemos [que] debemos trabajar. Entonces, ahí estaba, por ejemplo, derecho

internacional, estaba la misma jurisprudencia de la Corte, estaba bioética, las

fallas en el sistema y las barreras. […] Bueno, eso se hizo como un menú y el

siguiente paso que se pensó era construir estos argumentos para poder tener un

foro público de discusión y para eso había que conformar un equipo, un grupo

que llamamos grupo impulsor y a quienes teníamos que convencer de esta

idea. Entonces, el paso fue conformar el grupo impulsor. Entonces salimos a

contarles a las organizaciones: “estamos pensado esto, vamos para acá”, ¿tú de qué

argumento te quisieras ocupar? (Secretaria técnica Causa Justa, comunicación

personal, 30 de enero de 2024)

Tal como se narra, el proceso inicia sumando apoyos y sinergias de distintas organizaciones con trayectorias previas. No siempre fue fácil o fluido. Había reticencias que podían poner en riesgo lo que ya se había conquistado en el 2006. Con todo y esto, tras unos meses, el movimiento se estructuró en el subgrupo impulsor, integrado por catorce organizaciones encargadas de tomar las decisiones jurídicas y políticas; el subgrupo de comunicaciones, cuya función fue articular las estrategias en medios de comunicación y canales de difusión; el subgrupo jurídico, que escribiría el recurso legal, por medio del cual se presentó la acción de constitucionalidad en el año 2020; el subgrupo regional, conformado por cincuenta organizaciones con presencia en dieciséis departamentos del país, y, finalmente, el grupo ampliado, en el que confluyeron cien organizaciones de distintas características que apoyaron el proceso y le dieron soporte.

4

Los marcos discursivos de Causa Justa

Para construir un escenario favorable era necesario poder introducir nuevos marcos de referencia sobre el estado de cosas existente. Así, de acuerdo con los aprendizajes acumulados, los marcos de Causa Justa se centraron en (i) enunciar las múltiples barreras de acceso a la IVE según las condiciones de la Sentencia C-355; (ii) denunciar la criminalización que el delito de aborto impone a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes y vulnerables, y (iii) resignificar las maternidades libres y deseadas.

Respecto a las barreras, en los procesos legales precedentes se había hecho notar a la Corte los múltiples obstáculos que las mujeres enfrentaban para acceder a los servicios de salud en la IVE, aun cuando en su caso concurría una o varias causales. Para la Sentencia de Unificación SU-098 de 2018, La Mesa presentó a la Corte Constitucional el compilado de las barreas de acceso a la IVE identificadas en todos los años de acompañamiento y asesoría legal a las mujeres. Este trabajo de síntesis también estuvo presente en la producción editorial de la organización que, en el año 2017, publicó un informe titulado “Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia” (La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2017a). En este informe, que compila datos obtenidos de 925 casos de acompañamiento, las barreras fueron definidas como “el conjunto de conductas que constituyen limitaciones u obstáculos para el acceso al aborto legal” (p. 12) y se clasificaron en tres grandes grupos: (i) interpretación restrictiva del marco legal, (ii) desconocimiento del marco legal y (iii) fallas en la prestación del servicio de salud. El énfasis discursivo se puso en lo paradójico que resultaba el doble carácter de delito y derecho que tenía el aborto con la jurisprudencia existente y, por tanto, la potestad que esto confería a los médicos y el personal de salud para calificar cuándo aplicaba y cuándo no, vulnerando, en muchos casos, el carácter de derecho. Esta cuestión justificaba pensar en la posibilidad de la despenalización total.

Por su parte, los procesos de enmarcado también se centraron en que, pese a que el delito del aborto era una tipificación ineficaz (pues no cumplía una función preventiva, retributiva ni resocializadora), constituía un ensañamiento contra las mujeres más jóvenes y vulnerables. De acuerdo con una investigación publicada por La Mesa en el año 2021, desde el año 2006, lejos de desestimularse la persecución del delito de aborto, este se incrementó. Información solicitada mediante derechos de petición a la Fiscalía General de la Nación demostró que, año con año, el número de mujeres judicializadas y condenadas por el delito de aborto crecía. Del total de las 335 mujeres condenadas por el delito de aborto consentido desde el año 2006, el 24 % fueron mujeres menores de dieciocho años, aunque esta población solo representaba el 12.5 % del total de las denunciadas. Por tanto, se observó una afectación desproporcionada de las mujeres más jóvenes y de las niñas, quienes contaban con menos recursos para su defensa y terminaron sancionadas según el Código de Infancia y Adolescencia (La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2021, p. 24).

Por último, los marcos se construyeron en torno a la importancia de evitar maternidades impuestas por la fuerza o por la amenaza de la criminalización. La libertad, en este sentido, se asoció con las condiciones institucionales y sociales para tomar decisiones reproductivas sin coacciones, con todas las garantías por parte del Estado y la sociedad (La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2021). Una segunda modalidad de estos marcos se centró en que el cuerpo de las mujeres no está atado al mandato reproductivo como fin último de su realización y existencia. Para materializar esta estrategia discursiva, se construyeron prácticas que revindicaron la importancia de reconocer las razones por las cuales cada mujer considera abortar, que son tan diversas como válidas. Con esto, además, se contrarrestaban las imágenes de la mujer que abortaba como un sujeto “irresponsable” y, por el contrario, se las revindicada como sujetas éticas que valoraban por sí mismas sus contextos y sus proyectos de vida. Así, los marcos concurrían en la importancia de respetar las decisiones de las mujeres, más allá de las causales de ley: la voluntad de las mujeres debería ser considerada razón suficiente para poder abortar. Este acuerdo permitió que la iniciativa de Causa Justa tuviera resonancia y fuera apoyada por un grupo ampliado, cuyo lema fue “la libertad es mi causa”.

Estrategias y repertorios

Cada organización y colectiva que se ha sumado al movimiento ha contribuido, desde su área de expertise, contexto o ámbito, a desarrollar acciones para cumplir los objetivos de Causa Justa. Por esta razón, las acciones y los repertorios han sido igualmente variados y diversos. Para caracterizarlos, considero pertinente recuperar la propuesta de Forstenzer (2019), quien propone una tipología sobre los repertorios de la acción colectiva feminista en Chile, pero que resulta extrapolable para caracterizar el caso colombiano: los repertorios de acción feministas institucionales, los repertorios de las feministas autónomas y los repertorios feministas de la movilización social.

En primer lugar, se encuentran los repertorios institucionales, aquellos orientados específicamente hacia los organismos del Estado. La estrategia legal, emprendida ante la Corte Constitucional, hace parte de este tipo de repertorios. Tras el fallo, las acciones institucionales han tenido por objeto la salvaguarda y el seguimiento jurídico de la despenalización del aborto. Particularmente, el movimiento se ha propuesto proteger y mantener la coherencia normativa y legal de la Sentencia C-055 de 2022. Por un lado, esto ha supuesto responder a las acciones jurídicas del movimiento provida, por medio de las cuales ha intentado solicitar la nulidad de la sentencia. Para esto, el grupo legal hace seguimiento de los procesos y expedientes abiertos por las organizaciones provida ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Además, ha monitoreado los procesos que llegan a la Corte Constitucional en relación con la IVE, que, desde el año 2022, han sido dos. Frente a estos, se interponen los recursos legales pertinentes.

Los repertorios institucionales han tenido, por otro lado, una dimensión propositiva inspirada en la experiencia previa. Sobre este aspecto, las activistas han identificado que la implementación es crucial para garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia. Antes de la C-055, la apuesta de La Mesa, por ejemplo, había sido la implementación de la C-355 de 2006, de manera que no se quedara como “letra muerta sobre el papel”. Para esto, fortalecieron el trabajo conjunto con las instituciones locales de algunos territorios y el acompañamiento de casos. Desde el año 2022, las organizaciones del grupo impulsor participaron de una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud y, posteriormente, la Superintendencia de Salud, para reglamentar la C-055 a través de una circular que fijara las directrices para la prestación de los servicios de la IVE en el marco del sistema general de salud. Como resultado de ello, el 29 de septiembre de 2022, el Ministerio emitió la Circular 044 que, en adelante, posibilitaría la inclusión de los servicios de la IVE en el Plan Obligatorio de Salud. En esta misma línea, se emitió la Resolución 051 de 2023, que recopiló los estándares constitucionales y las normas técnicas para aplicar los procedimientos de forma eficaz y segura. La directora de la Red Nacional de Mujeres (RNM) explica la importancia de estas acciones:

Por ejemplo, en 2006,

para lograr la resolución nos demoramos como tres o cuatro años, para que el

Ministerio pusiera la resolución que reglamentaba la sentencia. No quiere decir

que la sentencia no era parte de la norma desde el primer día, ¿cierto?, pero

sin una resolución era muy difícil exigirle a alguien que quería poner

barreras. En cambio, con la resolución ya es más fácil. Creo que fueron como

tres o cuatro años […]. Pero ahora ya salió, salió al año, salió rápido. Claro,

también estábamos nosotras al frente, tenemos la experiencia, todo está ahí.

Pero ahora lo que yo creo que tenemos que hacer es normalizar la norma [se ríe].

(Directora de la RNM, comunicación personal, 01 de febrero de 2024)

En segundo lugar, para alcanzar las transformaciones sociales y culturales que permiten “normalizar la norma”, Forststenzer (2019) menciona un segundo tipo de repertorio feminista: los repertorios de feministas autónomas, quienes le han apostado a generar cambios en los espacios de socialización como las escuelas, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los barrios, los medios de comunicación, etc. En el caso de Causa Justa, los repertorios autónomos se han dirigido a (i) orientar la comunicación en medios tradicionales y digitales y (ii) fortalecer el componente pedagógico.

Uno de los primeros objetivos explícitos de Causa Justa fue abrir los espacios de conversación sobre la despenalización del aborto. Los conversatorios, eventos públicos y aparición en programas de opinión fueron importantes para ir posicionando la narrativa de que la Sentencia C-355 de 2006, tras más de quince años de implementación, resultaba ser insuficiente en la medida en que no permitía la remoción del más importante de los obstáculos: la descriminalización del aborto. Por tanto, la IVE seguiría teniendo “muchos techos y cuellos de botella”, como lo expresó una de las participantes, mientras me contaba sobre los desafíos iniciales que tuvo la campaña que se proponían llevar a cabo:

Siempre que compartíamos

esta estrategia nos decían: no, pero es que este no es el momento, pero es que

en Colombia acabamos de firmar el acuerdo de paz, pero es que estamos ad

portas de la pandemia, que fue lo que nos dijeron antes de poner la

demanda… Y decíamos: sí, pero es que nunca ha sido el momento de las mujeres, o

sea, nunca ha sido el momento para hablar de aborto y nunca será el momento. O

sea, si nos quedamos esperando cuando nos den permiso, simplemente no va a ser.

Entonces fue, un poco, también ese impulso y esa tenacidad de decir: pues hay

que crear el momento. El momento no existe, el momento se crea. Entonces,

empezamos también a ambientar esa conversación, lo que primero fue una

conversación pública, a fundamentarla argumentativamente y, después, es que se

abre la oportunidad de poner la demanda. (Coordinadora Mesa por la Vida y la

Salud de las Mujeres, comunicación personal, 15 de febrero de 2024)

Para el lanzamiento de Causa Justa, se buscó impactar los medios tradicionales y digitales y crear un ambiente social favorable para que la Corte tomara una decisión garantista. Tal como lo cuenta la directora de la RNM, esto significó que figuras públicas y formadores de opinión empezaran a hablar sobre el tema y lo mantuvieran vigente en la agenda pública del país:

Empezamos lo que hemos

llamado nosotras a “ampliar la conversación”, o sea, no buscábamos más entre

nosotras mismas, sino gente distinta. Entonces buscamos opinadores, escritores,

gente común y corriente, pues, los Samper Pizano, Coronel, el de Cifras y Conceptos,

Bejarano, Piedad Bonnett, gente que a veces hasta han

dicho “no soy feminista del todo, pero”, María Jimena Duzán…

Buscar gente así para para poder como empujar… este que fue ministro de Hacienda.

Bueno, varios, muchos, y buscarlos, y decirles, y preguntarles “usted, ¿qué

opina?”. Unos nos decían “ustedes son locas”, otros nos decían “pues yo creo

que sí”, y la primera vez que nos decían “locas”, nos buscaban después: “vean

que pensé y tenían la razón”. O sea, eso nos empezó a ampliar ese universo de

personas que empezaron a opinar a favor. (Directora de la RNM, comunicación

personal, 01 de febrero de 2024)

Siguiendo esta estrategia, la mayoría de las activistas ha sido enfática en destacar que la ampliación de la conversación ha incluido la diversidad regional, étnica y generacional del país, pues desde un principio se comprendió que este debate no podía circunscribirse a unas pocas “voces autorizadas”. Esta cuestión, en todo caso, ya no es posible, dada la importancia creciente de las redes sociales y las maneras en la que, en la sociedad contemporánea, se produce y circula la información. A su vez, esto ha llevado a reforzar ciertas prácticas discursivas, de acuerdo con el tipo de audiencias y los canales comunicativos disponibles. Por ejemplo, la abogada del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) señala que, en redes sociales, hubo un énfasis en las audiencias jóvenes, a través de mensajes centrados en los significados de la libertad y la autonomía corporal:

Sí empezamos a ver un

repunte: uno, de las chicas involucradas, porque hay una estrategia de redes

sociales para llegar a audiencias mucho más jóvenes, que ya no hablan del

aborto desde un punto de vista de la tragedia, de lo grave que es, de lo

difícil que es para una mujer decidir, sino también como un punto un poco más

positivo, de una decisión personal, de la capacidad de celebrar la autonomía,

de la posibilidad de tomar decisiones sobre el proyecto de vida. Ese cambio

también hace que haya una participación mayor de mujeres jóvenes, que se nota

que empiezan a llegar porque de verdad sienten una conexión con la causa.

(Abogada del CDR, comunicación personal, 07 de febrero de 2024)

Igualmente, se mantuvieron estrategias de comunicación más clásicas, centradas en la intervención en medios, la convocatoria a ruedas de prensa o la realización de foros públicos. Para esto, el grupo impulsor de Causa Justa ofreció entrenamiento para las voceras de las diferentes agrupaciones. Este entrenamiento incluía aspectos de fondo, centrados en la construcción argumentativa que el movimiento había realizado previamente, pero también de forma, como el tono, el manejo del escenario, la retórica, etc. Incluso, una de las recomendaciones y de las decisiones comunicativas principales fue no asistir a debates, en ningún medio, con miembros del movimiento provida. La razón expresada para ello fue la de evitar el “amarillismo” y aprovechar los espacios para profundizar, realmente, en los argumentos de Causa Justa y tratar de convencer a los “indecisos” o quienes estuvieran abiertos a la escucha.

Recientemente, las comunicaciones se dirigen a producir y difundir información para distintas audiencias. Mediante este ejercicio se alerta de los riesgos políticos o las posibles amenazas, se señalan las barreras y obstáculos de la implementación o se convoca a las manifestaciones, que se siguen llevando a cabo para celebrar lo logrado, conmemorar las luchas o evitar retrocesos.

Asimismo, los repertorios de los feminismos autónomos, pese a que no están dirigidos directamente hacia las instituciones del Estado, sí se han centrado en realizar una pedagogía activa sobre el marco normativo vigente y las implicaciones prácticas de la decisión tomada por la Corte. Para adelantar este propósito, las organizaciones del grupo ampliado y regional han dispuesto sus recursos para llevar a cabo actividades de difusión en diferentes zonas y poblaciones. Este tipo de actividades han sido más espontáneas y se producen por iniciativa de las colectivas, quienes terminan proponiendo acciones como las siguientes: “Vamos a hacer un taller; venga, hacemos la charla; vamos a hacer el webinar; vamos a hacer un en vivo; vamos a explicar el 123, el ABC de por qué, de cómo funciona el derecho al aborto, de por qué debería ser así” (Integrante 1, Campaña por el Aborto Legal, comunicación personal, 23 de enero de 2024). Ocasionalmente, las acciones pedagógicas y de información también se dirigen “a actores en salud, a personas en general, a las EPS, a las autoridades que tienen que hacer la vigilancia y control, etcétera” (Abogada del CDR, comunicación personal, 07 de febrero de 2024).

Finalmente, un tercer tipo de repertorio se refiere a la movilización social, sobre todo, a la movilización en calle y en los espacios públicos. Este aspecto ha crecido en importancia y magnitud. De manera general, la movilización social en el país aumentó, por una parte, desde la firma de los acuerdos de paz de la Habana y el estallido social del 2021. Por otra parte, a nivel regional, el impacto de la ola verde argentina ha inspirado a generaciones enteras a movilizarse por los derechos sexuales y reproductivos. Ambas condiciones han llevado a la masificación de la protesta callejera como un repertorio de acción feminista. Así, desde el año 2018, las movilizaciones feministas por la despenalización del aborto también empezaron a crecer notablemente:

Pero mira a ver, mira las

primeras fotos de cuando empezamos a movilizarnos hasta ahora, pero además que

hace nada, pero es un crecimiento exponencial de película. Es como no puede ser

que, en tres años, cuatro años, haya cambiado tanto. (Directora Dos Latinas,

comunicación personal, 22 de febrero de 2024)

A su vez, el crecimiento de las movilizaciones ha conllevado un aprendizaje logístico sobre la convocatoria, organización y protección de las manifestaciones; la adquisición de los permisos; el sonido; la planeación de las actividades, etc. En el caso de Bogotá, la plataforma Somos un Rostro Colectivo se ha convertido, desde el año 2021, en un espacio que gestiona todos esos procesos para ocasiones como el 8M, el 28S o la celebración del aniversario de la sentencia. Usualmente, esta plataforma convoca a activistas de los diferentes grupos, colectivas y organizaciones para distribuir responsabilidades, aportar ideas y tomar decisiones a partir de un método asambleario. Somos un Rostro Colectivo contribuyó a mantener viva la movilización durante el proceso judicial, con los plantones frente al Palacio de Justicia, al tiempo que fueron incrementando sus capacidades instaladas y aprendizajes. Con canciones, bailes, performances, conciertos, jornadas de bordado y arengas se han actualizado los repertorios feministas en calle.

A medida que se desarrolló el proceso judicial, crecieron los plantones frente al Palacio de Justicia. La dilación del proceso legal, que tomó más de quinientos días, llevó a que de manera frecuente se citaran concentraciones que presionaban a la Corte por una respuesta rápida.

5

Mientras tanto, el espacio se llenó de brillantina verde y carteles alusivos a las maternidades libres, a la vez que de fondo sonaba un reggaetón: “Yo no soy delincuente, yo no soy criminal. Aborto seguro queremos ya. El aborto voluntario no nos hace criminales, verdaderos criminales quienes violan libertades. Escoger no es un pecado ni tampoco un delito (para nada). Libre decido (libre decido)” (Canción Mi Causa Justa, 2021).

6

Finalmente, la decisión de la Corte, que se conoció el 21 de febrero de 2022, le dio una victoria importante a la lucha feminista por institucionalizar sus objetivos e interpretaciones y les enseñó a las activistas que el momento político también se construye en función de la organización previa, el conocimiento adquirido y la creatividad en sus marcos y repertorios.

La búsqueda de apoyos externos

Desde el año 2006, las alianzas con otras organizaciones fueron potenciado la movilización legal y comunicativa del movimiento feminista y robustecieron el proceso de implementación de la IVE en el país. A propósito de estos procesos, González y Jaramillo (2021) describen con detalle la metodología que siguió La Mesa para construir acuerdos, basados en el conocimiento experto, sobre el alcance y los términos de cada una de las causales. A través de una convocatoria especializada, foros en línea y ejercicios de construcción colaborativa de documentos, se logró establecer estándares que sirvieron de referencia en la evaluación de los casos y, eventualmente, en los litigios ante la Corte. Este ejercicio fue particularmente fructífero en la construcción de la interpretación amplia sobre la causal de salud, al incluir la salud mental como parte integral esta, y en la causal de violencia sexual. Así, durante dieciséis años se fue construyendo un entramado de aliados con organizaciones médicas, de abogados, de organizaciones de derechos humanos y de colectivas feministas, asunto que, llegado el momento, sirvió de base para estructurar la acción colectiva.

No obstante, después de la constitución de Causa Justa, el reto de las alianzas se plantaba de cara a la opinión pública y a otros actores políticos y sociales. Por esto, una de las primeras necesidades fue contar con información relevante y de calidad sobre la opinión con respecto al aborto. Por esta razón, Causa Justa se alió con Cifras y Conceptos

7

y, desde el año 2017, empezó a producir información estadística, con el objetivo de medir la percepción ciudadana sobre aborto y otros temas relacionados con los derechos y decisiones de las mujeres. Aunque los resultados generales de la encuesta por muestreo no han permitido inferir una amplia aceptación social del aborto, se puso especial énfasis en que, para el año 2017, el 61ͦ% de la ciudadanía estaba de acuerdo con que las mujeres que decidían interrumpir su embarazo no deberían ir la cárcel (La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2017b). A partir de allí, el marco que se retomó todos los años, tras la publicación de los resultados de la Encuesta de percepción sobre la IVE, se enfocó en recalcar la indeseabilidad de darle un tratamiento punitivo a las mujeres que abortaban: amigas, familiares, conocidas, maestras, actrices, cantantes, mujeres del común, etc.

Ya en el proceso judicial, las alianzas también coadyuvaron a presentar argumentos favorables a la demanda interpuesta frente a la Corte, por medio de conceptos especializados y amicus curiae.

8

A título personal u organizacional, las intervenciones escritas fueron un respaldo a los diferentes cargos planteados por Causa Justa. Recomendaciones de organismos internacionales,

9

especialistas en derecho constitucional, profesionales médicos, declaraciones de congresistas e, incluso, conceptos de instituciones como la Fiscalía fueron anexadas al expediente para motivar la apertura del debate y, eventualmente, declarar la inconstitucionalidad del delito del aborto. En suma, las alianzas han sido fundamentales para convencer a los tomadores de decisión, incidir en las instituciones políticas y, de manera general, ganar favorabilidad de la opinión pública.

Los factores institucionales: el proceso de transformación incremental y el papel de la Corte Constitucional

El 16 de septiembre de 2020, el grupo jurídico de Causa Justa

10

radicó la demanda mediante la cual se lograría la transformación normativa buscada, en la figura de acción de constitucionalidad. Para esto, la demanda desarrolló seis cargos en contra del artículo 122 del Código Penal, en el cual se tipificaba el aborto consentido. Con cada uno de los cargos se aportó evidencia para justificar que el contexto, los marcos normativos y el contenido de los derechos en cuestión daban vida a unas condiciones y situaciones distintas a las abordadas en la C-355 de 2006 y que, por tanto, no se trataba de cosa juzgada.

11

Para ninguna de las activistas feministas el camino hacia la despenalización del aborto en Colombia ha sido fácil. Uno de los desafíos más importantes ha sido incorporar el tema en la agenda pública, lo cual ha requerido de todo un proceso de lectura sobre la apertura y las transformaciones de las instituciones políticas en el país. Ana Cristina González tiene esta claridad cuando afirma que el momento más importante en este trasegar no fue el día en que se emitió la Sentencia C-055 de 2022:

Cuando se ganó la decisión del año 2022, a mí me preguntaron cuál había

sido el día más importante de mi vida, esperando que yo contestara [que] el 21

de febrero del 2022. Y en ese momento me di cuenta […] [de] que, en realidad,

uno de los días más importantes de mi vida, en esta lucha, había sido en el 97,

con el salvamento de voto

12

de Gaviria. Que no había significado nada desde el punto de vista legal, pero

nosotras llorábamos y nos abrazábamos, porque fue la primera luz que habíamos

visto a uno de estos magistrados diciendo en la Corte: las mujeres tienen que

poder decir sobre sus cuerpos y no las pueden obligar, mucho menos si han sido

víctimas de violación (González, presentación del libro Conversaciones fuera

de la Catedral, 14 de marzo de 2024)

Aunque en el año 1997 no se produjo ningún avance sustancial (pues la mayoría de la Corte aún defendía que el derecho a la vida era absoluto), las activistas pudieron contemplar la posibilidad de producir cambios, a través de las instituciones democráticas, a partir del ejercicio de interpretación sobre la constitución política y de la ampliación de los derechos. Esto ha significado, en primer lugar, defender los derechos constitucionales consagrados en la Carta de 1991 y, en segundo lugar, enmarcar las interpretaciones feministas sobre el aborto desde su lenguaje. Con respecto a este elemento, la directora de la RNM reflexiona sobre la importancia de la Constitución de 1991 y la manera en la que actualizó la relación con el Estado, la noción de ciudadanía y de derechos:

Nosotras también como feministas, sobre todo en los 80, no teníamos la idea

de modificar el Estado. Que yo creo que ese brinco se dio en el 91, con la Constituyente.

Antes del 91 nosotras no pensábamos en hacer… la palabra incidencia no

existía, la palabra advocacy no existía.

Nosotras no creíamos en la norma. En últimas, podemos decir, nosotras queríamos

era destruir el Estado. Aprendimos con la Constituyente que ese Estado podía

ser o tenía que ser útil para el proceso de cambiar la norma, de avanzar. Yo

creo que ese fue el quiebre fundamental. (Directora de RNM, comunicación

personal, 01 de febrero de 2024)

Además de la importancia del reconocimiento de derechos, la Constitución de 1991 marcó un hito en cuanto a la declaración de Colombia como estado laico. Este contexto ha servido de base para que el movimiento feminista reclame la importancia de recoger visiones plurales y posturas éticas, morales, jurídicas y científicas diversas dentro del debate público por la legalización del aborto. La posibilidad de exigir derechos y de interpelar al Estado a través de su propia Constitución y sus propios principios ha dotado a las activistas de herramientas para el ejercicio político y jurídico de la ciudadanía. La existencia misma de la Corte Constitucional abrió nuevas posibilidades para que, en el año 2006, fuera posible plantear la discusión jurídicamente, dada la imposibilidad de hacerlo mediante el Congreso, como lo recuerda la directora de CDD:

Yo lo que creo es que, lo que lo que posibilitó que en el 2006 se diera

este fallo de la Corte Constitucional de las tres causales, es que nosotras,

las organizaciones de mujeres que veníamos trabajando este tema, nos unimos,

nos juntamos y estuvimos abiertas a nuevas posibilidades; porque la única

posibilidad que nosotras siempre estuvimos trabajando, alrededor de la

despenalización, fue la vía legislativa, que siempre fue fallida. Cuando llega

Mónica Roa a proponernos, a las organizaciones, que intentáramos vía Corte

Constitucional, tuvimos la capacidad de ver el cambio. O sea, si hay un motor

que nos permite, como movimiento, generar los cambios es que estamos abiertas a

nuevas posibilidades. No nos cerramos a la vía legislativa, la dejamos ahí, y

caminamos esta propuesta. (Directora CDD,

comunicación personal, 4 de marzo de 2024)

Mediante sus experiencias y aprendizajes, el movimiento feminista ha entendido la política como el conjunto de mecanismos, herramientas y capacidades para participar en la toma de decisiones y, así, modificar la distribución entre lo público y lo privado, llevando los principios democráticos a ambos espacios. Hacer uso de estos recursos, además, habilitó la introducción de nuevas interpretaciones en el ordenamiento legal, tal como lo demostraba la experiencia del 2006. Estos encuadres han marcado la pauta en la relación que el movimiento ha establecido con el Estado colombiano y sus instituciones: lo suficientemente distantes para mantenerse autónomas y críticas, pero, al tiempo, cercanas, para asegurar el reconocimiento y acceso real a la IVE.

Teniendo en cuenta los debates del feminismo latinoamericano, a esta postura u orientación hacia el Estado se le denomina feminismo institucionalista. En el caso del movimiento por la despenalización del aborto, el trabajo con y desde las instituciones ha sido estratégico. Por ejemplo, el acercamiento al Ministerio de Salud o a la Superintendencia para construir las normas técnicas de la prestación de los servicios de la IVE (primero de la C-355 y después de la C-055) ha sido un objetivo estratégico del movimiento. Con esto, se reconoce la importancia de las instituciones en la posibilidad de introducir transformaciones favorables para las mujeres.

El movimiento se ha decantado por una orientación instrumental pero constructiva, con respecto a las instituciones del Estado. Esta visión se complementa con el entendimiento del Estado como un terreno de disputa no homogéneo y compuesto por relaciones sociales de diverso tipo. A partir de allí, el movimiento entendió que la apertura de ciertas instituciones, particularmente la Corte Constitucional, era una oportunidad para habilitar canales de comunicación con el Estado y ganar un espacio en la construcción de políticas públicas.

Para la interposición de la demanda de Causa Justa en el 2020, la decisión de usar el litigio estratégico no fue clara desde el principio. De acuerdo con lo expresado por varias de las activistas, en las primeras etapas de la convocatoria y organización no había certeza sobre el mecanismo institucional o judicial idóneo para lograr el objetivo que el movimiento se había propuesto. Las opciones incluían la presentación de un proyecto de ley en el Congreso, el uso del algún mecanismo de democracia directa o recurrir al litigio estratégico de alto impacto frente a la Corte. Frente a estas posibilidades, los motivos que llevaron a recurrir nuevamente a la Corte fueron principalmente dos. En primer lugar, el Congreso no parecía una opción viable. La correlación de fuerzas políticas en el legislativo develaba “un ascenso de la derecha” (secretaria técnica de Causa Justa, comunicación personal, 30 de enero de 2024) que, entre otras cosas, había desplegado su cruzada contra la “ideología de género” en el proceso de refrendación de los acuerdos de paz de La Habana en el 2016. En segundo lugar, históricamente, este órgano había sido un escenario hostil para la discusión de proyectos de ley que buscaran la despenalización del aborto.

Por el contrario, en la Corte Constitucional ya se llevaba un proceso acumulativo, como lo señalé anteriormente. Por ejemplo, en salvamento de voto frente a la Sentencia C-088 de 2020, tres jueces constitucionales argumentaban que el Estado no podía adoptar el criterio de inicio de la vida humana desde la concepción, pues este correspondía a un pensamiento de tipo moral que afectaría la laicidad y la pluralidad de la Constitución de 1991. En este sentido, los magistrados también estimaban pertinente eliminar el delito de aborto del Código Penal, ya que este no era eficiente. Tal delito no solo no protegía a ningún sujeto de derechos, sino que era discordante con la salvaguarda de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la medida en que mantenía en la amenaza de la pena el deseo de acceder a una IVE, e impedía el ejercicio de la autonomía y libertad sobre su cuerpo y “el rumbo de sus vidas”:

La existencia del marco normativo penal vigente es indicativa de que, en la

actualidad, no se encuentran las mujeres gestantes ante un equilibrio

constitucional que articule adecuadamente sus derechos, el principio

democrático que subyace a la normativa penal y los deberes asociados a la

salvaguarda de la dignidad humana. El resultado de este desequilibrio

constitucional conlleva a la creación de escenarios de violencia institucional,

vacíos e inseguridad jurídica que impiden, efectivamente, la realización del

derecho fundamental a la IVE como expresión de los derechos reproductivos.

(Salvamento de voto conjunto en la Sentencia C-088, 2020, p. 46)

Pese a que estas consideraciones no fueron mayoritarias, el salvamento de voto conjunto introdujo nuevos razonamientos en el movimiento feminista, como el hecho de que, para el 2020, se estaba ante un contexto social, político y jurídico que permitía una nueva evaluación sobre el delito de aborto en el país. Con ello, se abría la posibilidad de rebatir la existencia de cosa juzgada en lo referente a la IVE. Esta cuestión sería aprovechada, en los meses siguientes, para desarrollar la estrategia jurídica de Causa Justa. Estos hechos sugerían que había un camino abonado y un contexto mucho más favorable que el del 2006.

De cualquier manera, la victoria nunca estuvo dada. En los cálculos realizados por el movimiento, se requería convencer a varios magistrados, cuya postura no era del todo clara, para reabrir el debate que se había definido mediante la C-355 de 2006. Ya en el curso de la demanda, se presentaron variados escritos de participación ciudadana o intervenciones

13

que debían ser valoradas, recursos de recusación

14

y, al menos, nueve acciones de nulidad,

15

de las cuales dos tuvieron efectos en el desarrollo del proceso. Algunas de estas acciones respondieron a estrategias dilatorias por parte del movimiento provida, que buscaba el archivo del proceso, su desestimación o la declaración de la incompetencia legal de la Corte para decidir sobre el asunto. Una de las recusaciones, en particular, fue especialmente problemática a los ojos del movimiento Causa Justa, ya que la decisión estaba a punto de ser tomada y fue apartado del caso un magistrado que, históricamente, había abogado por la despenalización del aborto en sus salvamentos o aclaraciones de voto.

16

Este incidente es recordado por las abogadas y activistas feministas como una de las amenazas más desafiantes que tuvo la demanda, pues, en el cálculo político, se contaba con el voto favorable del magistrado. Al final, pese a los pronósticos negativos, el voto del magistrado suplente fue decisivo para aprobar la despenalización del aborto hasta la semana veinticuatro de gestación.

Finalmente, en la Sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional reafirmó y profundizó el derecho al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas. En esta, la Corte sostuvo que la penalización del aborto no solo no previene su práctica —y, por tanto, no protege a la vida en gestación—, sino que también ha sometido a las mujeres a graves vulneraciones de sus derechos humanos. De acuerdo con los principios de igualdad y dignidad, el derecho a la salud, la libertad de conciencia de las mujeres y el carácter de ultima ratio de la pena se decidió declarar la exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal. Para mantener una “fórmula intermedia”, que propendiera por la protección de la vida en gestación, se fijó el límite en la semana veinticuatro, “momento en el que se acredita una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina” y “se incrementa la necesidad de su protección cualificada, incluso por la vía penal” (Corte Constitucional en la Sentencia C-055, 2022, p. 73). Para los casos de solicitud de la IVE en embarazos más avanzados, se confirmó la vigencia y aplicabilidad de las tres causales y, por tanto, de los criterios jurisprudenciales desarrollados a lo largo de las sentencias emitidas por la Corte previamente.

En suma, el cumplimiento de los objetivos de Causa Justa se debe, en buena medida, al contexto institucional que, desde el año 2006, se había empezado a configurar. Por supuesto, la receptividad de la Corte Constitucional fue una condición necesaria, pero el proceso jurídico y los escritos allegados demostraron que, en general, las entidades implicadas, como la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Salud (Minsalud), compartían una visión garantista que habilitaba el escenario para una decisión favorable y, posteriormente, una implementación rápida. Prueba de ello es que, prontamente, el Minsalud emitió la Resolución 051 del 2023, por medio de la cual se reglamentó la atención integral en salud frente a la IVE.

Igualmente, es importante reconocer que estas condiciones institucionales no existirían sin la acción constante del movimiento feminista por la despenalización del aborto que ha ampliado, incrementalmente, los límites de lo posible. Al respecto, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir manifiesta que “lo del 2022 se dio porque lo del 2006 abrió el camino. Yo no creo, la verdad, yo no creo que hubiéramos logrado esta sentencia tan progresista, en el 2022, si no tuviéramos las causales” (integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, comunicación personal, 04 de marzo de 2024). Por esto, al menos en este caso, los factores institucionales están ligados a la acción colectiva emprendida con anterioridad. Esta articulación ha generado, en las feministas, un aprendizaje práctico sobre el cambio y las instituciones.

La acumulación de saberes, experiencias y conocimientos nos ha valido la posibilidad de implementar acciones exitosas para obtener conquistas jurídicas importantes. No obstante, somos conscientes de que el horizonte de la lucha por el aborto desborda, por mucho, a las instituciones políticas, justamente, porque toca fibras sensibles en el tejido social. Sabemos que, como ocurrió en Estados Unidos con la impugnación de la histórica sentencia Roe vs. Wade, las fuerzas sociales y políticas pueden, eventualmente, amenazar los derechos que ya han sido reconocidos. Por esto, es importante mantenernos articuladas, vigilantes y movilizadas, tal como lo expresó una de las abogadas, al conversar sobre los escenarios distópicos que las mujeres feministas enfrentamos actualmente:

La distopía nos la

presentó la eliminación de la sentencia de Roe vs. Wade, en Estados Unidos. Es

el retroceso total de los derechos reproductivos de las mujeres, como resultado

de la presentación de una derecha mucho más extremista, que llega al gobierno.

Entonces, acá tenemos muy claro que esto es el resultado de que Trump llegue a

la presidencia y que cambie la composición de la Corte Suprema y haga que un

precedente de 49 años se pueda deshacer de un día para el otro. (Abogada del CDR, comunicación personal, 07 de

febrero de 2024)

Conclusiones

El éxito del movimiento Causa Justa en Colombia se debe a la combinación de una estrategia feminista de largo aliento y la capacidad de movilización social efectiva. En el transcurso de los años, el movimiento consolidó una infraestructura organizativa sólida que articuló múltiples recursos, tácticas disruptivas y marcos interpretativos movilizadores. Esta articulación permitió visibilizar las barreras que las mujeres enfrentaban para acceder a la IVE y, a su vez, resignificar el derecho al aborto como un derecho sexual y reproductivo. Causa Justa logró captar la atención pública, convocar a las generaciones jóvenes y ganar el apoyo de figuras públicas y medios de comunicación, lo que fue esencial para sensibilizar al país sobre la necesidad de una reforma más profunda.

Finalmente, el contexto institucional jugó un papel clave. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-055 de 2022, demuestra la apertura a construir interpretaciones amplias sobre los derechos sexuales y reproductivos. Igualmente, el apoyo de otras entidades consolidó un entorno garantista que facilitó la implementación de la despenalización hasta la semana veinticuatro. El movimiento feminista en Colombia demostró que, a través de alianzas estratégicas, movilización colectiva y un enfoque constante en la defensa de los derechos para la creación de marcos comunes, es posible transformar estructuras jurídicas restrictivas y garantizar el acceso a derechos fundamentales para las mujeres.