Introducción

La imagen de una serie de olas que se suceden entre sí es una forma usual de narrar la historia de la política feminista. El primer uso del término se le atribuye a Martha Weinman Lear, quien nombra como “segunda ola” al activismo de fines de los sesenta en Estados Unidos, diferenciándolo de una “primera ola” asociada a las luchas por los derechos civiles, políticos y laborales de las mujeres a principios del siglo XX (Suárez Tomé, 2019).

A partir de este, numerosos análisis han utilizado el término para caracterizar un momento de alza en la conflictividad social feminista, seguido de repliegues, resistencias y descenso en la movilización, en parte porque la metáfora es exitosa en ubicar cualquier acción en su relación con el pasado (las olas anteriores de una misma región) y con el presente del activismo en otros territorios (la expresión de una misma ola en diversas latitudes). En este sentido, las olas son una herramienta para construir genealogías y ubicar la política en contexto, construir memorias activistas y poner en diálogo feminismos de distintas regiones y tiempos históricos.

La primera manifestación, que operó con la consigna “Ni Una Menos”, del 3 de junio de 2015 (en adelante, 3J), ha sido marcada por buena parte de la literatura especializada como el inicio de una “cuarta ola” feminista. Una de sus singularidades con respecto a olas previas es que “crece desde el sur”, por la vitalidad que presentan los activismos de América Latina en esos años (Pose, 2020, p. 26). Nos referimos, especialmente, a la participación de militantes argentinas en instancias de coordinación transnacional de la protesta, tales como la organización del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017 (Laudano, 2018).

1

Entre los rasgos más destacados de las acciones callejeras de la “cuarta ola” en Argentina estarían su alcance internacional, el involucramiento de sujetos plurales (mayormente en referencia a la juventud), una creciente radicalidad en las demandas (sobre todo de aquellas vinculadas con el derecho al aborto voluntario) y la masividad en las manifestaciones (Corazza, 2019; Pis Diez, 2018; Rovetto, 2019; Orellana Rueda, 2020; Freire et al, 2018; Juntas y a la Izquierda, 2019). Dado que la pandemia de la COVID-19 fue un sismo para la política callejera conocida hasta entonces, aquí consideramos como “cuarta ola” al período de intensificación de la protesta feminista desde el 3J de 2015 hasta el final de 2019.

En este trabajo nos proponemos inscribir ese período en una serie más amplia de acciones colectivas, para señalar continuidades y rupturas con las protestas previas y mostrar dos características usualmente ocultas por la metáfora de las olas. Lo haremos a partir de la construcción y análisis de un archivo de manifestaciones feministas realizadas entre 2001 y 2019 en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina.

2

De todas las formas de acción colectiva plausibles de ser abordadas en el período, aquí nos centramos en manifestaciones (Offerlé, 2005; Fillieule y Tartakowsky, 2015) que, en su mayoría, fueron protestas (Tarrow, 1997; Schuster, 2005). Siguiendo los aportes de Michel Offerlé (2005), entendemos a las manifestaciones como una forma de ocupar la calle que se caracteriza por expresar una postura pública respecto de un tema controversial, ya sea que la controversia exista previamente o busque ser creada por la manifestación. Esta es expresión de cierta unidad entre quienes participan dado que, más allá de sus diferencias, coinciden en la importancia de estar ahí. En este sentido, si bien no es necesario que las consignas sean compartidas de forma unánime para que exista una única manifestación, Offerlé (2005) plantea que, con el nacimiento de su forma moderna, se instala un “signo de unión entre los manifestantes: la bandera” (p. 45).

Consideramos que el signo de unidad es la bandera de arrastre con la que suele plasmarse la razón de la movilización y su principal consigna a modo de significante nodal, consensuado entre las organizaciones convocantes, a la vez que motivo de controversias y distintas interpretaciones. Por esto, si una acción cuenta con más de una bandera de arrastre (como sucede de manera creciente a partir del 3J de 2016 en la ciudad) o quienes participan diferencian su circuito en el transcurso de la intervención, consideramos que se trata de manifestaciones diferentes.

Nótese que es posible cierto “carácter autocentrado” de las manifestaciones” (Fillieule y Tartakowsky, 2015, p. 129), en la medida en que la expresión pública de una posición puede no tener por objetivo principal la presión sobre el poder político, sino el reforzamiento interno de un colectivo. Esto la distingue analíticamente de la “protesta”, en calidad de acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, orientado al sostenimiento de una demanda con referencia directa o indirecta al Estado (Schuster, 2005). Más allá de que estas distinciones responden a tipos ideales y ninguna de las manifestaciones fue enteramente autocentrada, mantenemos esta distancia conceptual para insistir y recordar a lo largo del texto que no todas las acciones colectivas analizadas tienen como eje ordenador una demanda dirigida directa o indirectamente al Estado y que, en ciertos casos, los efectos de reforzamiento de la identidad grupal y su carácter autocentrado fueron protagonistas.

Más allá de esta distinción, el objeto de este trabajo son las manifestaciones y protestas que impugnaron alguna dimensión del “sistema sexo-género patriarcal” o el ordenamiento jerárquico de las practicas eróticas (Rubin, 2019a, 2019b). Las nombramos feministas, aunque no todos los agentes colectivos convocantes se identificaran así en el período estudiado (y lo hicieron, por ejemplo, como espacios “de mujeres”, “antipatriarcales”, “de género” o “LGBT”). En este sentido, apelamos al feminismo como término capaz de condensar las potencias desestabilizadoras de las luchas contra el sistema sexo-género patriarcal y el ordenamiento jerárquico de las prácticas eróticas y no como identificación compartida por todas las organizaciones involucradas en este estudio.

De este modo, la operacionalización del concepto de sistema sexo-género patriarcal definió los bordes de nuestro objeto de estudio. Incluimos a) acciones en respuesta a femicidios, travesticidios, ataques de odio y violencias sexuales (o intentos de); b) manifestaciones en el marco de efemérides de la agenda feminista, como el 8 de marzo; c) protestas por el acceso a la salud sexual (información, insumos, tratamientos médicos, despenalización y legalización de prácticas), y d) acciones de visibilidad de las vidas LGBTTTIQPA+ y de impugnación del ordenamiento normativo y jerárquico de prácticas eróticas.

A partir de esta serie de manifestaciones, en este trabajo presentamos dos características de las manifestaciones feministas ocultas por la metáfora de las “olas feministas” en general y por la “cuarta ola”, en particular. La primera se refiere a la periodización de esta última. Mostramos que la “cuarta ola” logró, en las intervenciones callejeras, un aumento del número de manifestaciones por año. No obstante, señalamos también que esa intensificación no fue la única del período, sino que existieron dos momentos previos de auge en la acción colectiva: el año 2007 y los años 2011 y 2012.

Más allá de las singularidades locales que explican este ritmo y que no abordaremos en este trabajo, esta serie nos permite mostrar cuáles han sido las continuidades y diferencias de las protestas feministas antes y después del primer “Ni Una Menos”. Respecto a las continuidades, demostramos que la agenda del activismo continuó estructurada mayormente por efemérides locales, federales e internacionales y fechas relevantes para ciertos casos de violencias de género, cisexistas y heteronormativas ocurridos en la región. Por su parte, atendiendo a las diferencias, señalamos el salto de escala en la participación como un rasgo distintivo de algunas protestas feministas luego del 3J de 2015 y también marcamos como rasgo distintivo el aumento en la incidencia de las protestas especialmente convocadas por la interrupción voluntaria del embarazo, desde febrero de 2018.

La segunda característica oculta por la metáfora es la temporalidad de la participación de los agentes colectivos que protestaron durante la “cuarta ola”. En este punto, retomamos la propuesta de Victoria Browne (2014), quien indaga en la multilinealidad del tiempo histórico; es decir, la pluralidad de líneas temporales o estructuras de pasado, presente y futuro que coexisten en cualquier ahora. Siguiendo sus aportes, entendemos que cada manifestación resulta de la coexistencia de estructuras de movilización con esquemas diversos de pasado, presente y futuro. De este modo, aunque el activismo juvenil, el ciberactivismo y la participación ciudadana no orgánica son rasgos distintivos de las protestas del período 2015-2019 (Laudano, 2017; Annunziata, 2020), nuestro estudio revela que la reciente conflictividad también se sustenta en la articulación entre feminismos autónomos y sindicatos, partidos políticos y organizaciones socioterritoriales, cuyas dinámicas de involucramiento en las manifestaciones feministas exceden la periodización de las “olas”.

Por todo lo anterior, el artículo se estructura de la siguiente forma. A continuación, presentamos las técnicas de construcción y análisis de los datos. Luego, dividimos el apartado “Resultados” en tres. La primera parte analiza las manifestaciones del período a través de tres dimensiones: su frecuencia anual, la caracterización de su agenda y su escala de participación. La segunda parte aborda las temporalidades de participación de los agentes colectivos que protestaron durante la “cuarta ola”; lo hace a partir de un análisis de los momentos en los cuales algunas de las organizaciones convocantes al primer “Ni Una Menos” comenzaron a involucrarse en manifestaciones feministas de la ciudad. En la tercera parte argumentamos que los datos presentados permiten visibilizar ciertas características ocultas por la imagen de las “olas”. Finalmente, en el apartado “Conclusiones” sistematizamos los principales aportes del artículo.

Metodología

Los datos presentados son el resultado de un estudio de caso que buscó analizar las dinámicas de la manifestación feminista en La Plata. Respecto a la delimitación temporal, el período 2001-2019 fue elegido por ser años centrales para la política feminista local por la organización de los entonces llamados Encuentros Nacionales de Mujeres en la ciudad.

3

Estos resultan eventos críticos por el trabajo de coordinación que implican para el activismo y la visibilidad y escala que tuvieron sus manifestaciones callejeras (Masson, 2007).

Se utilizaron dos técnicas de construcción de datos. La primera fue la entrevista semiestructurada individual a veintinueve activistas del período.

4

La segunda fue el análisis de fuentes documentales. Se registraron las manifestaciones mencionadas en dos portales de noticias (El Día e Indymedia) y en blogs de las organizaciones feministas a las que pertenecieron o pertenecen las entrevistadas.

5

Para el período 2001-2006, se sistematizaron las noticias de manifestaciones publicadas por El Día. Indymedia fue útil para recuperar acciones de 2004 a 2018. Las publicaciones en blogs fueron provechosos para conocer acciones mayormente sucedidas entre 2006 y 2016.

6

A partir de 2016, se consultaron nuevamente El Día e Indymedia.

Para las noticias de El Día, de 2001-2002 y 2016-2019, utilizamos el método de scrapeo web. Este permite extraer información semiestructurada y disponible en páginas web de forma parcialmente automatizada a través de la generación de líneas de código en el programa RStudio (Anexo). En comparación con el tradicional método de “copiar y pegar”, el scrapeo tiene como ventajas el ser menos intensivo en trabajo, estar menos expuesto al error humano y permitir el abordaje de grandes volúmenes de información (Bradley y James, 2019).

En el período de 2003 a 2006, se revisaron manualmente todas las noticias disponibles en su archivo digital. Para el período 2001-2006, se presentó el inconveniente de la calidad de las fotografías en línea, por lo que se visitó la hemeroteca de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata para digitalizar el material necesario. Respecto al sesgo en la construcción de datos a partir de fuentes periodísticas, sostenemos, de acuerdo con Albrieu y Palazzo (2020), que esto no representa un problema si la presión de los actores sociales para que un evento se publique se mantiene constante en el tiempo. Dado que el diario reporta diversas protestas feministas desde 2001, incluso las de baja participación o alejadas del centro urbano, no hay indicios de un interés particular en ocultar la conflictividad analizada.

Con relación al análisis de estos datos, trabajamos con dos tipos de materiales. Por un lado, las desgrabaciones de las situaciones de entrevista, que incluyeron el diálogo y un registro de campo de lo ocurrido antes y después de prender el grabador. Por otro lado, la construcción de un archivo de 296 manifestaciones del período confeccionado a partir de la información y fotografías publicadas en noticias periodísticas, en los blogs de organizaciones y en los testimonios de las entrevistadas.

En el caso de las entrevistas, resultó clave una práctica reflexiva (Buraway, 2018) basada en los aportes de las epistemologías del punto de vista. Las epistemologías feministas del punto de vista o del estar en situación le oponen al modelo de teoría axiomática y de neutralidad valorativa propio del positivismo una premisa fundamental: el carácter situado de la producción de conocimiento y la parcialidad de toda afirmación de pretensión universal que ignore la dimensión sexuada de la vida social.

7

Dentro de esta epistemología, Sandra Harding (1998) sostiene que quien investiga y su experiencia se ubican “en el mismo plano crítico y reflexivo que el objeto de estudio” (p. 7). Por ello, como investigadora es necesario reflexionar con respecto a las distintas posiciones que ocupamos en la realidad social, sabiendo que estos lugares no se suman entre sí, sino que se yuxtaponen (Hill Collins, 2000). Por esto, en los próximos párrafos presento mi relación con el objeto de estudio, las negociaciones de funciones generadas durante las entrevistas y los sobreentendidos como rasgo sobresaliente de las interacciones.

Considero que mi experiencia como cis, mujer universitaria, blanca, nacida en La Plata y exmilitante de una colectiva feminista autónoma habilitó una construcción singular del trabajo de investigación, no solo en la definición de mi tema de interés, sino en la construcción de datos y el uso general de las técnicas. En este sentido, destaco que el campo me recibió con más sobreentendidos, complicidades y silencios que con equívocos o errores que marcasen desubicación o extrañeza.

Solana: Se armaban la comisión de documento y las organizaciones que nunca quieren discutir nada con nadie tenían que discutir el documento. (Silencio)

Juliana: ¿Quiénes eran las organizaciones que no querían discutir nada? (Silencio. Me mira y sonríe. Yo me río) Si no querés no sale en la grabación, pero para entender cómo era la dinámica.

Solana: Nah. (Silencio) Y sí… el. (Solana, veintiocho años, Frente de Organizaciones en Lucha, comunicación personal, abril 2022; destacado mío)

En la mirada y la sonrisa subsiste cierta ambigüedad entre los papeles sociales de investigadora y militante. En este punto, más que forzar mi distancia con el campo, elegí intentar que los sobreentendidos se volvieran testimonios explícitos. En ocasiones, el pedido de explicitar lo sugerido resultó una estrategia exitosa, aunque a veces estuviese acompañando por un pedido de no hacer públicas ciertas referencias a organizaciones o personas.

Por su parte, el análisis continuó con la sistematización de información acerca de 296 manifestaciones feministas. Cada una de estas tuvo una cantidad variable de fuentes de información, además de las entrevistas, fotografías y el contenido de las noticias y blogs.

De las noticias recuperé los textuales de testimonios e información referida al cuándo, el qué, el quiénes y el dónde de la manifestación, aún a sabiendas que, sobre todo el qué y el quiénes, podían estar particularmente intervenidos por la línea editorial de los portales de noticias. En otras palabras, nombrar solo algunas organizaciones y mencionar los repertorios de acción menos usuales, más osados o llamativos. A pesar de esto, consideramos los fragmentos textuales y estas informaciones como “vestigios” de las manifestaciones: marcas que no explicitan de manera categórica qué se debe decir acerca de la acción, pero que sí limitan aquello que puede ser dicho (Burke, 2005). De las fotografías publicadas en los portales de noticias y blogs, abordé tres de sus dimensiones, propuestas por Gillian Rose (2001): “Su contexto de producción, su contenido y su audiencia” (p. 30).

Las fotografías de las manifestaciones publicadas por El Día tienen como contexto de producción el empleo asalariado. Sean o no firmadas, es presumible que las tomó un trabajador o trabajadora del diario para cumplir con una tarea laboral. Sobre su contenido, encuentro, a grandes rasgos, dos tipos de fotografías. Un primer conjunto lo forman aquellas recordadas en las entrevistas como “las fotos prontuario” y se caracterizan por ser primeros planos de una o pocas personas en los que se distinguen con claridad sus rostros. En algunos testimonios, la circulación de estas imágenes —incluso en la tapa del diario, a color— solía generar reprobaciones en el ámbito laboral o familiar, sobre todo al inicio de nuestro período de estudio. Un segundo conjunto de fotografías, más común cuando la cantidad de manifestantes crece, lo componen aquellas con una intención panorámica en la que figuran banderas de arrastre y algunas organizaciones participantes, por lo que es posible intuir repertorios de acción. Por último, respecto de la audiencia, gran parte de estas fotografías son tomadas “desde fuera” de la acción, proponiendo como posición observadora alguien que mira la manifestación suceder.

Por su parte, el contexto de producción de las fotografías publicadas por el portal Indymedia es diferente, en principio, porque son tomadas por el grupo de trabajo de portal o enviadas por participantes de las manifestaciones y en ningún caso es posible presumir una relación laboral allí. Su contenido incluye distintas escenas de una misma manifestación y las fotografías suelen incorporar detalles ausentes de El Día como consignas, carteles e intervenciones. Respecto de las audiencias, en línea con su propuesta de comunicar según la perspectiva de los activismos, la posición de quién observa la fotografía es la de quien está en la acción, dentro de la manifestación, y no un observador lejano.

A partir de estas definiciones conceptuales y metodológicas, en los próximos apartados presentaré los resultados de investigación.

¿Qué oculta la “cuarta ola”? Novedades y continuidades en la protesta feminista (2001-2019)

Este apartado analiza la manifestación feminista del período a través de tres dimensiones: su frecuencia anual, la caracterización de su agenda y su escala de participación.

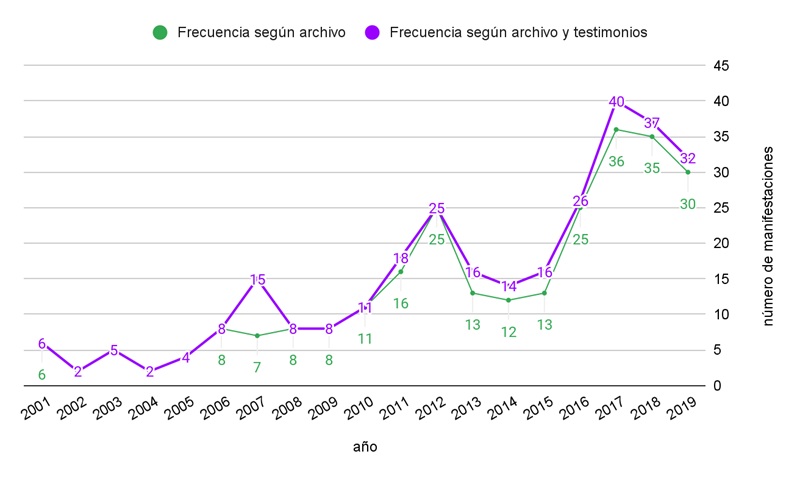

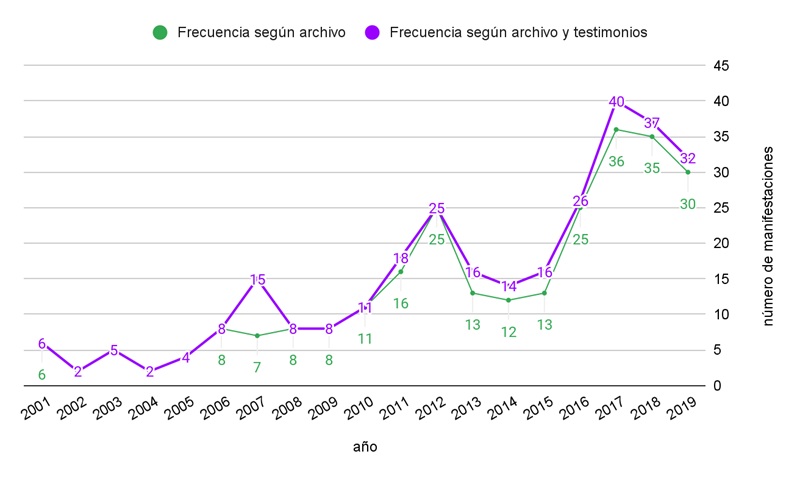

Atendiendo a la frecuencia anual, entre 2001 y 2019 se observa un aumento en la cantidad de manifestaciones por año, con ciertos momentos que sobresalen de esa tendencia general, como se muestra en el cuadro siguiente. Durante este período, desde el 8 de marzo de 2001 hasta el 26 de diciembre de 2019, registramos un total de 296 manifestaciones. De ellas, 148 ocurrieron antes del 3J de 2015 y 148 después. Esto indica que, en los últimos cuatro años del período estudiado, se llevó a cabo la misma cantidad de acciones que en los quince años anteriores. Estos últimos años se pueden describir como una fase de aceleración en las manifestaciones, dentro de un contexto más amplio de intensificación de la presencia callejera del activismo (Figura 1).

Figura 1.

Manifestaciones feministas

según año

Figura 1.

Manifestaciones feministas

según año

Fuente: elaboración propia, en el

programa Microsoft Excel, sobre la base de los registros de manifestaciones del

diario El Día, el portal Indymedia y testimonios de las

entrevistadas.

Se puede observar que hubo tres momentos de mayor crecimiento de la protesta. El primero ocurrió en 2007, el segundo entre 2011 y 2012 y el tercero entre 2015 y 2018.

8

Cada uno de estos períodos dejó un nivel más alto en el número de manifestaciones anuales. Es decir, después de cada pico, la cantidad de acciones disminuyó, pero sin regresar a los niveles anteriores.

No será objeto de este artículo las dinámicas locales de la protesta feminista que explican esta particular secuencia. Más bien, nos interesa destacar que el período caracterizado como “cuarta ola” se inscribe en una serie de protestas feministas que aumenta su número por año casi de manera sostenida desde 2001 y que este crecimiento queda oculto por la metáfora de las “olas feministas”.

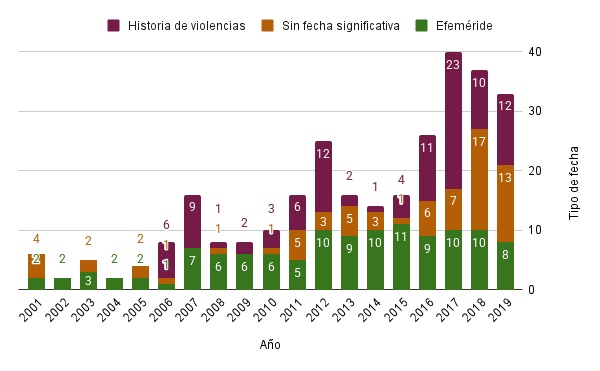

Por su parte, entendemos la agenda como el conjunto de fechas que el activismo ha considerado relevantes para manifestarse, aunque no todos los eventos fueron igualmente importantes para las organizaciones ni se sostuvieron necesariamente en el tiempo. Entre las 296 manifestaciones registradas, se identificaron tres tipos de intervenciones.

En primer lugar, hubo 121 manifestaciones organizadas en torno a una efeméride, es decir, protestas realizadas en conmemoración del aniversario de un acontecimiento relevante para, al menos, un sector del activismo. Estas se caracterizaron por su intención de recursividad anual.

En los dos primeros años de nuestro período de estudio, las efemérides instaladas en la agenda fueron el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer/ de la Mujer Trabajadora/ de las Mujeres, según el año y el colectivo que convoque), el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y el 1.° de diciembre (Día Mundial de Lucha contra el Sida).

9

Para el 2003 ya existían registros de acciones callejeras con motivo del 28 de septiembre (Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe).

10

Recién en 2007, cuatro nuevos eventos se incorporaron: el 28 de mayo

11

(Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres) y el 28 de junio (Día Internacional del Orgullo LGBT).

12

Ese año también se realizó la primera marcha del Orgullo LGBT (Losso, 2022). Además, a partir de septiembre de 2008 se incluyeron en el calendario las Primaveras Lésbicas

13

y, en 2011, se incorporó el 7 de marzo (Día de la Visibilidad Lésbica).

14

El 22 de octubre de 2011 se realizó, por primera vez, una acción callejera en el marco del Día de Acción por la Despatologización de las Personas Trans.

15

Finalmente, en 2014, se realizaron acciones con motivo del 18 de mayo (Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia)

16

y, en 2015, por el 3 de junio (“Ni Una Menos”).

En segundo lugar, ubicamos las 102 manifestaciones convocadas ante un caso de violencias patriarcales, heteronormativas o cisexistas (mayormente, femicidios o travesticidios). A partir de la recuperación de un repertorio de acción que algunas entrevistadas asociaron con las movilizaciones del activismo por los derechos humanos frente a desapariciones forzadas, ha sido común que familiares, amigos y organizaciones se movilicen con mayor intensidad justo después de la desaparición o asesinato. Posteriormente, suelen continuar las acciones en los aniversarios anuales y en fechas clave relacionadas con el avance de las causas judiciales, si las hubiese.

De las 73 manifestaciones restantes, ninguna se realizó en una fecha que ya fuese significativa para el activismo ni ese día se constituyó como tal luego de realizarse la protesta. Fueron acciones convocadas para intensificar la conflictividad social en relación con una demanda singular.

El punto clave aquí es que los dos primeros tipos de manifestaciones representan más del 75 % de las acciones. Esto permite afirmar que la agenda de La Plata se ha estructurado en torno a efemérides (ya sean internacionales, federales o locales) y ha estado marcada por el ritmo que impone el seguimiento de casos específicos de femicidios y travesticidios.

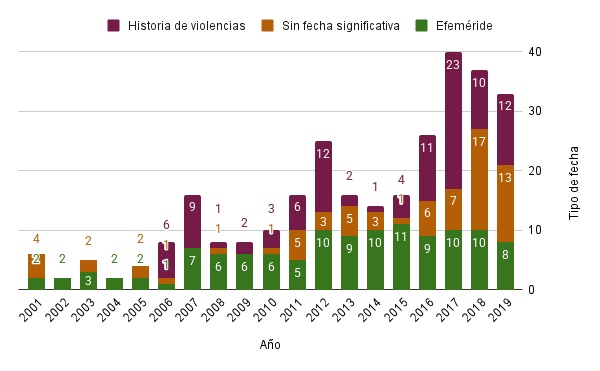

Como muestra el siguiente cuadro, si analizamos la influencia de los diferentes tipos de fechas que han movilizado a los feminismos a lo largo del tiempo, se observa que, al menos desde 2007, las efemérides han constituido un mínimo de entre seis y once manifestaciones por año. También muestra que los años de la “cuarta ola” son traccionados por las protestas en respuesta a casos de violencias, como puede notarse en las barras violetas. La excepción es el año 2018 y se explica por la intensificación de la lucha callejera por la interrupción voluntaria del embarazo, como puede verse en el crecimiento de la barra de color naranja de ese año y el siguiente.

Figura

2.

Tipo de fecha de la manifestación según año

Figura

2.

Tipo de fecha de la manifestación según año

Fuente:

elaboración propia, en el programa Microsoft Excel, sobre la base de registros

de manifestaciones del diario El Día,

el portal Indymedia y testimonios de

las entrevistadas.

La lucha por el acceso al aborto tiene una larga trayectoria en la protesta feminista, tanto en las fechas que aluden a su legislación (28 de mayo y 28 de septiembre) como en otras manifestaciones. Sin embargo, desde febrero de 2018 se intensifican la cantidad de acciones convocadas solo con motivo de la legalización del aborto voluntario en una marea verde (Bonavitta, 2020; Bianciotti, 2021; Natalucci y Messore, 2023). Se la llama así porque recorre una multiplicidad de países, como lo hacen las corrientes marítimas. La referencia al color tiene que ver con el pañuelo usado en Argentina desde 2003 para visibilizar la triple consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Este es una clara referencia al pañuelo blanco utilizado por las Madres de Plaza de Mayo como símbolo de la búsqueda de les niñes apropiades por la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Finalmente, respecto de la escala de participación resulta indudable que el primer “Ni Una Menos” inauguró una masividad nunca antes vistas en la protesta feminista. Sin embargo, luego del 3J de 2015, una gran cantidad de acciones aún se sostuvieron con números de participación similares a los anteriores a junio de 2015. Fueron las manifestaciones anuales del “Ni Una Menos”, los 8 de marzo y los paros nacionales e internacionales las que se llevaron el protagonismo en términos de cantidad de manifestantes. También destacan en estos términos algunas de las intervenciones públicas realizadas a raíz de ciertos femicidios y desapariciones de mujeres.

17

En resumen, el apartado señala como principales novedades inauguradas por la “cuarta ola” la masividad en ciertas protestas tras el primer “Ni Una Menos” y el crecimiento del número de protestas, especialmente las convocadas en apoyo al acceso al aborto en el marco de la “marea verde”. En clave de continuidades, la periodización de la “cuarta ola” oculta un crecimiento sostenido en la cantidad de manifestaciones desde el año 2001. El texto presenta datos que confirman el aumento de manifestaciones en los años de la “cuarta ola”, pero también señala que esta intensificación no es única. Finalmente, destaca que la estructura de la agenda de manifestaciones mantuvo una forma similar, principalmente en torno a efemérides y a casos específicos de violencias de género, cisexistas y heteronormativas.

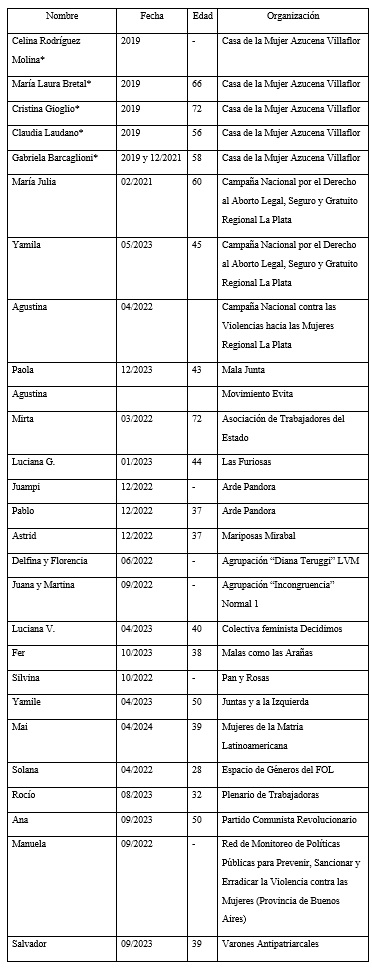

Temporalidad de la participación

Este apartado aborda las temporalidades de participación de los agentes colectivos que protestaron durante la “cuarta ola”. Lo hace a partir de un análisis de los momentos en los cuales algunas de las organizaciones convocantes al primer “Ni Una Menos” comenzaron a involucrarse en las manifestaciones feministas de la ciudad. Sostenemos que mostrar los momentos en que partidos políticos, sindicatos y organizaciones socioterritoriales se involucraron en las manifestaciones es una forma de dar cuenta del impacto de los feminismos en escenarios sociales antes reacios a su política.

A partir de las fotografías de la cabera de la movilización del 3J de 2015 en La Plata, sabemos que fueron parte de la organización colectivas feministas autónomas (Casa de la Mujer Azucena Villaflor); espacios feministas vinculados con partidos de izquierda guevarista, maoísta o trotskista (Pan y Rosas, Las Rojas, Juntas y a la Izquierda, el Plenario de Trabajadoras y el Partido Comunista Revolucionario); agentes que forman parte de organizaciones socioterritoriales (La Brecha, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, el Frente de Organizaciones en Lucha), y representaciones gremiales de distinto grado (el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires y la Central de Trabajadores de la Argentina). También encabezó esta manifestación la madre de Sandra Ayala Gamboa, una joven víctima de femicidio en el año 2007.

Tomamos como primer caso el involucramiento en la protesta feminista de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor. Esta organización fue creada en 1988 y, hasta entrada la década del 2000, fue la única que se identificó como feminista en la ciudad. Algunas de las fundadoras de su grupo inicial se conocieron en diversas instancias de encuentro y debate político entre mujeres de la época. Por ejemplo, los primeros Encuentros Nacionales de Mujeres realizados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y el Encuentro Interamericano contra el Imperialismo en América Latina y el Caribe realizado en 1988 en La Habana, Cuba (Testimonio María Laura Bretal, Archivo Memoria Abierta, 2019; Testimonio Celina Rodríguez Molina, Archivo Memoria Abierta, 2019). A partir de estos viajes crearon un grupo de estudio llamado Grupo de Reflexión La Plata, que rápidamente pasó a denominarse Casa de la Mujer Azucena Villaflor.

Numerosas investigaciones sobre el activismo de mujeres y feministas en Argentina coinciden en señalar el período de restauración de la democracia en Argentina tras la dictadura militar terminada en 1983 como un punto de inflexión en la participación y manifestación por sus demandas (Di Marco, 2011; Maffia et al., 2011; Burton, 2013).

18

En esos años, las feministas en algunos centros urbanos de Argentina (como Rosario, Ciudad de Buenos Aires y La Plata) eran pocas, pero comenzaron a encontrarse entre sí (Bortolotti et al., 2017; Braconi, 2010).

Algunas ya habían entrado en contacto con lecturas e ideas feministas en la década anterior o durante su exilio impuesto por la dictadura militar; otras se acercaban por primera vez de la mano del despertar democrático. Juntas, formaron grupos que recuperaron prácticas parcialmente desarticuladas durante el terrorismo de Estado, como el intercambio de experiencias personales en círculos de concienciación y reflexión sobre la condición de las mujeres.

19

También adoptaron otras formas de acción colectiva, como la manifestación callejera multisectorial junto a las llamadas mujeres políticas (militantes de partidos políticos) y sindicalistas. En este punto, si bien las organizaciones feministas fueron una voz potente y activa dentro del movimiento de mujeres, el período también se caracterizó por el notable crecimiento en el número de organizaciones que tenía alguna vinculación con las problemáticas de las mujeres más allá de los feminismos (Barrancos, 2010).

Por su parte, marcamos un segundo conjunto de organizaciones convocantes del 3J de 2015 que hunde sus raíces en las experiencias de resistencia al neoliberalismo de la década del noventa. Este es el caso de los espacios feministas vinculados con partidos de izquierda marxista-leninista,

20

con organizaciones socioterritoriales y de aquellos gremios de trabajadores del Estado.

En Argentina, las políticas neoliberales del período 1989-2001 produjeron una fragmentación estructural del mercado de trabajo y un aumento exponencial de la desocupación, la desigualdad y la pobreza. Los trabajos sobre la dinámica de la protesta social en Argentina señalan que durante esa larga década del noventa se produjeron profundas transformaciones en la política contenciosa del país (Schuster et al., 2006). Por ejemplo, el período se caracteriza por una multiplicación de los agentes colectivos que protestan. Así, junto a sus clásicos protagonistas de la protesta como sindicatos y partidos políticos emergieron o se fortalecieron las organizaciones socioterritoriales, el movimiento estudiantil y de derechos humanos y nuevas expresiones del ámbito sindical. Este estado de movilización social impactó en la manifestación feminista, como veremos a continuación.

Respecto de los espacios feministas vinculados con la izquierda marxista-leninista, los ciclos de protesta contra el neoliberalismo configuraron un período en el que estos partidos discutieron la pertinencia o no de representar a la clase trabajadora desocupada y cómo hacerlo (Pereyra et al., 2008). Sostenemos que esto tuvo dos consecuencias de relevancia para este análisis.

Primero, habilitó ciertos interrogantes respecto del sujeto político a representar. Así como los trabajadores desocupados fueron comprendidos como parte de la clase obrera, también las mujeres trabajadoras conquistaron sus espacios de política específica dentro de los partidos. Segundo, la llamada territorialización de la política, derivada de la crisis del empleo fabril, generó una feminización de la resistencia al neoliberalismo que fomentó ciertas discusiones respecto de las desigualdades de género dentro de los partidos (Casola, 2021). De este modo, en el marco de diálogos iniciados entre marxismos y feminismos durante las décadas previas, la discusión de los noventas acerca del sujeto que esos partidos podían representar y la necesidad de espacios específicos para hacerlo configuró una ventana de oportunidad provechosa para quienes ya insistían en la necesidad de priorizar la organización de las mujeres dentro de sus estructuras partidarias.

Va de suyo señalar que la lucha de sus militantes por articular una política para las mujeres trabajadoras dentro de los partidos de orientación marxista-leninista tiene una historia que trasciende la década del noventa. Como señala Natalia Casola (2021), podríamos rastrearla, por ejemplo, en la militancia de mujeres comunistas en la década del treinta; sin embargo (como en el caso de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor), la transición democrática fue un momento central. Según la autora, hasta ese momento operaba aún cierta desconfianza basada, para las feministas, en sus críticas al verticalismo y al “centralismo democrático” como formas de tomar decisiones y, en los partidos, el recelo frente a la posibilidad de quebrar cierta unidad de la clase obrera por el señalamiento del sexismo transversal a todas las clases sociales. Sin embargo, la expansión del feminismo durante la transición democrática “fue un fenómeno que abrió grietas y debates al interior de los partidos de izquierda” (Casola, 2021, p. 63), a la vez que “la izquierda cumplió un rol fundamental en la circulación de las reivindicaciones de las mujeres en los sindicatos y en los barrios más pobres, lo que modificó la composición de clase del movimiento” (Casola, 2021, p. 63).

Con estos antecedentes, a principios de este siglo, las largas experiencias de lucha por visibilizar las problemáticas específicas de las mujeres dentro de la clase obrera tomaron su forma más estable hasta el presente, en estructuras organizativas conducidas por partidos marxistas-leninistas. Nos referimos a Pan y Rosas (2003 y conducida por el PTS), Las Rojas (2005, Nuevo Más) y el Plenario de Trabajadoras (también del 2005, PO), que encontramos encabezando la manifestación por el “Ni Una Menos” en 2015.

En un sentido similar, durante los ciclos de resistencia al neoliberalismo las mujeres de las clases populares les dieron vida a las organizaciones socioterritoriales y (variando en años pero con un ritmo similar) también construyeron instancias de encuentro entre sí. Como señalan otras investigaciones, a pesar de que las mujeres eran mayoría en la composición de las organizaciones, esto no se tradujo en que alcanzaran funciones de representación o liderazgo y, por esto, surgieron instancias de reflexión sobre estas y otras desigualdades de género (Andújar, 2010; Bilbao, 2020; Di Marco, 2011; Flores, 2019; Partenio, 2008).

Finalmente, como tercer saldo de las resistencias al neoliberalismo y también como parte de la organización de las trabajadoras, la década del noventa fue el escenario de una serie de transformaciones en el sindicalismo de relevancia para la manifestación feminista local. Nos referimos en particular a las novedades que trajo la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina (1996) como oposición sindical a las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).

21

Uno de sus elementos distintivos de relevancia para la manifestación feminista fue el estrecho vínculo que construyó la Central con organizaciones socioterritoriales que, como ya señalamos, eran ámbitos de participación profundamente feminizados. También impactó en la red local la posibilidad de la afiliación directa a la Central. Como señala Millán (2018), este mecanismo buscaba contrarrestar el debilitamiento de los sindicatos por el aumento de la desocupación y la precarización laboral del período y, a su vez, habilitó la participación tanto de gremios no tradicionales, como la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), como también de feministas sin organización sindical previa.

Consideremos en este punto la distancia entre las mujeres que se involucraron en las manifestaciones feministas durante la década del noventa en Argentina y cierta caracterización de la “tercera ola” feminista, de la cual serían contemporáneas o parte. Según la sistematización de literatura realizada por Evans (2015), una de las características de esta “ola” sería el apelar a un feminismo joven que no llegó ni a vivir ni a identificarse con las revueltas feministas de la “ola” anterior. En nuestro caso de análisis, la juventud no sería un elemento destacable de las militantes que se involucran en la década del noventa. Más bien, se trata de un período en el cual el feminismo logró romper barreras y circular por escenarios políticos y sociales antes cerrados a sus discusiones políticas e involucrar nuevos sujetos en sus acciones.

Además, tanto las militantes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones socioterritoriales como las militantes de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor no se desmovilizaron siguiendo los vaivenes de la “segunda”, “tercera” y “cuarta ola”. Más bien, estas actrices se conjugaron con el activismo juvenil, el ciberactivismo y la participación ciudadana no orgánica que otras investigaciones destacan como rasgos distintivos de las protestas recientes (Laudano, 2017; Annunziata, 2020).

En resumen, nuestro estudio revela que la conflictividad también se sustenta en la articulación entre feminismos autónomos, gremios, partidos políticos y organizaciones socioterritoriales, cuyas dinámicas de participación en las protestas exceden el marco de las “olas”. En este apartado mostramos la relevancia del período abierto por la transición democrática en 1983 y los ciclos de protesta de la década del noventa.

Más que olas: las protestas feministas como parte de la conflictividad social en Argentina

Hasta aquí, el artículo se ha propuesto mostrar dos características de las manifestaciones feministas ocultas tras la metáfora de las “olas”. Hemos demostrado que, de acuerdo con el estudio de manifestaciones, el período denominado por la literatura como “cuarta ola” (iniciado en 2015 y con un cierre parcial debido a la pandemia de la COVID-19) presenta continuidades significativas con las dinámicas de la protesta feminista de los años previos.

Identificamos como principales novedades la masividad de ciertas protestas tras el primer “Ni Una Menos” y el aumento de manifestaciones convocadas, específicamente por el acceso al aborto en el contexto de la “marea verde” en 2018. Se concluye que, según una perspectiva de continuidad, la periodización de la “cuarta ola” oculta un crecimiento sostenido en la cantidad de manifestaciones desde 2001. El texto proporciona datos que corroboran el incremento de manifestaciones durante los años de la “cuarta ola”, pero también señala que esta intensificación no es un fenómeno aislado. Por último, subraya que la estructura de la agenda de manifestaciones ha permanecido similar, centrada principalmente en efemérides y en casos de violencias de género, cisexistas y heteronormativas.

Por su parte, la segunda característica oculta por la metáfora es la temporalidad del involucramiento de los agentes colectivos presentes en sus protestas. Nuestro estudio revela que la reciente conflictividad también tiene raíces en el período inaugurado por la transición democrática y en los ciclos de protesta que se desarrollaron en la década de 1990.

En este sentido, nuestro trabajo muestra que la manifestación feminista en la ciudad no fue (ni siquiera en los primeros años de la transición democrática) un escenario habitado únicamente por mujeres feministas. Como señala Sonia Álvarez (2019), mujeres de otras militancias no renunciaron a identificarse con algunas ideas y prácticas feministas, apropiadas y traducidas a sus espacios primarios de acción política, como organizaciones socioterritoriales o sindicatos.

Lo dicho hasta aquí aporta a una constelación de perspectivas críticas sobre la metáfora de las “olas” (Hemmings, 2011; Browne, 2014; Álvarez, 2014, 2019), pero lo hace desde un enfoque empírico. Es decir, no se trata de desentrañar las relaciones de poder que sostienen las narraciones hegemónicas sobre la historia feminista en “oleajes”, sino de señalar cuáles de sus características han quedado ocultas por estas imágenes. Teniendo esto presente, en este apartado damos un paso más y nos interrogamos sobre por qué estas características importan y qué otras narrativas de la política feminista podemos construir con ellas.

Por un lado, sostenemos que estas características importan porque desarman la idea de una política feminista iniciada y protagonizada por colectivos autónomos, que solo luego se expande a otros espacios no necesariamente identificadas con el feminismo (Álvarez, 2019). En un sentido similar, jerarquizar las experiencias políticas y las temporalidades de participación de las mujeres organizadas socioterritorialmente, en partidos políticos y en sindicatos, da mayor densidad a la protesta feminista reciente, en parte porque vincula la conflictividad social feminista con lo ocurrido en otros escenarios políticos. Así, el estado de la manifestación feminista reciente no es solo el resultado de lo impulsado por las feministas autónomas del pasado y del presente (aunque su tarea activista sea insoslayable): también estuvo condicionado por el estado de movilización de otros actores sociales que no se mueven por oleadas.

Por otro lado, caracterizar las continuidades y novedades de la “cuarta ola” nos permite mostrar que el aumento notable de la participación en algunas protestas feministas es solo una dimensión de esta conflictividad feminista reciente. Ciertamente, algunas de esas protestas tuvieron la potencia de interrumpir el tiempo cotidiano de la política y se constituyeron en acontecimientos que transformaron la sensibilidad de lo posible y lo deseable para el futuro feminista. Sin desconocer lo anterior, centrar la mirada en las características de la manifestación, que son continuidad de protestas anteriores, nos permite construir una imagen de la acción colectiva más sistemática y menos anclada en aquellos momentos en que el tiempo no es el cronológico de la protesta, sino el instante de aceleración y percepción de eternidad (Beriain, 2018).

Ahora bien, siguiendo a Clare Hemmings (2011), resta preguntarnos qué alternativas proponemos con este trabajo. Si la imagen de la “ola” oculta características que consideramos centrales para la comprensión de la manifestación feminista de la época, ¿qué haremos a partir de allí? Una opción —o primera tarea, diríamos— consiste en señalar las lagunas y las invisibilidades en las narrativas en clave de “olas”.

Si bien señalar los olvidos y las invisibilidades tiene la potencialidad de desestabilizar una narrativa, no delinea una nueva historia. Mostrar rasgos o características insistentes de las acciones puede ser relevante, pero no nos dice qué analizar de esa multiplicidad ni tampoco qué queremos o deseamos contar a partir de esos nuevos datos.

En lo que respecta a nuestro trabajo, sostenemos que los datos presentados nos permiten narrar una historia de la política feminista que la ubica en sus múltiples cruces con el estado de movilización de otras luchas sociales en el país. Esto sirve para señalar que el desborde reciente hunde sus raíces en pasados de variado espesor, también para jerarquizar la experiencia del activismo feminista como parte de la conflictividad general de la sociedad.

En efecto, los análisis sobre la conflictividad social en Argentina suelen desconocer las dinámicas de la acción feminista o analizarlas con un lente espasmódico, en el que las políticas callejeras críticas del sistema sexo-género patriarcal son consideradas únicamente en sus momentos de desborde y auge. De este modo, este trabajo nutre el campo de estudios acerca de la conflictividad social, que podríamos denominar “a secas” en Argentina; es decir, la tradición de análisis de los conflictos sociales en términos generales, sin limitarse a un único sujeto o motivo de la acción contenciosa.

En este punto, es necesario señalar que, si comparamos los números absolutos de todas las protestas ocurridas en el período 2001-2019 en el país, ciertamente la conflictividad feminista aquí analizada tiene una incidencia muy menor. Solo por comparar dos años: en 2001 ocurrieron 294 protestas “generales” a nivel nacional, en comparación con 6 protestas feministas; por su parte, en 2019 sucedieron 261 frente a las 32 analizadas aquí (Pereyra et al., 2015).

A pesar de estos números, sostenemos que el impacto de estas acciones colectivas contenciosas no se deriva de su cantidad, dado que la insistencia de las manifestaciones analizadas y su tendencia general a la aceleración destacan frente a las dinámicas y características de la movilización de otros actores en el país, como los sindicatos o las organizaciones socioterritoriales. Así, mientras que la literatura consultada señala que otros sujetos colectivos han tenido una presencia fluctuante en las calles de Argentina a lo largo de los veinte años estudiados (Schuster et al., 2006; Piva, 2009, 2012; Pereyra et al., 2015; Natalucci y Ferrero, 2021; Natalucci et al., 2023), el activismo feminista ha sostenido un piso de acciones creciente con una agenda cada vez más nutrida y, en los últimos años, con escenas que destacan por su masividad.

Conclusiones

Para finalizar, en este apartado nos proponemos sistematizar los principales aportes de este trabajo. En términos conceptuales, atendimos a una doble cara de la acción colectiva potencialmente presente en cualquier forma de intervención pública, pero especialmente relevante para los feminismos. Nos referimos a la distinción entre manifestación y protesta. Si bien los feminismos tuvieron numerosas e insistentes demandas directas e indirectas hacia el Estado en este período, sostenemos que es posible encontrar acciones colectivas que tienen por objeto principal el reforzamiento de la identidad grupal y la interrupción de una cierta normalidad patriarcal antes que la enunciación de demandas explícitas dirigidas al Estado. No se trató aquí de señalar cuántas protestas y cuántas manifestaciones se realizaron, sino de recordar que ambas son repertorios de acción posibles para los feminismos y que atravesaron todo el período de estudio.

En términos metodológicos, los datos presentados se fundan en una estrategia de construcción de datos poco usual en el estudio de acciones colectivas feministas: el scrapeo web. Al respecto, cabe destacar que su uso es incipiente y mayormente centrado en el análisis de contenido, tanto de la red social X y de portales de noticias (Acosta, 2018; Esquivel Domínguez, 2019; Morales-i-Gras et al., 2021; Bhargava et al., 2022) como de blogs de organizaciones del activismo lésbico (Canillo, 2024). En esta línea, consideramos las líneas de código producidas como un aporte para continuar indagando de forma semiautomatizada este tipo de conflictividad.

En este punto, no haremos aquí una recapitulación de los resultados de investigación que acabamos de presentar. Sí nos interesa plantear que el abordaje propuesto aquí, a pesar de ser el resultado de un estudio de caso localizado en una ciudad argentina, reviste relevancia para otras investigaciones, incluso fuera de dicho país.

En principio porque muestra que la conflictividad feminista es el resultado de la interacción entre series de protestas territorializadas, situadas localmente. No se trata entonces de lograr que metáforas (como las “olas”) representan los conflictos, sino de construir narrativas que alojen la dinámica de las manifestaciones realmente existentes, con el pulso, la agenda y las protagonistas que efectivamente tuvieron.

¿Qué nombre podrá caberle a una conflictividad centrada en efemérides de distinta escala (internacionales, federales y locales) y en acompañamientos a las memorias de innumerables historias de violencias ocurridas en la región?, ¿cómo sintetizar una conflictividad con escenas desbordantes de participación y mínimas intervenciones?, ¿cuál es el terreno común entre las protestas que exigen la ampliación de derechos y la insistente celebración de las vidas que resisten al patriarcado, al cisexismo y a la heteronormatividad? Creemos potente recuperar la imagen de un caleidoscopio que, al girar, entrecruza todas estas escenas, insistiendo en que no solo se suceden unas a otras, sino que, al decir de Sarah Ahmed (2014), se “pegotean” en una economía afectiva, se afectan, se tensan, se confrontan. Ubicarlas en una serie no responde, entonces, a una intención positivistas de ordenar lo ocurrido, sino de ubicarlas juntas para mostrar hilos perdidos, futuros que laten potentes y que no fueron realizados y destellos que, aún pasados, no pierden vigencia.

Referencias

Acosta, M. (2018). Ciberactivismo feminista. La lucha de las mujeres por la despenalización del aborto en Argentina. Sphera Pública, 2(18), 2-20. https://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-01/article/view/347

Ahmed, S. (2014). La política cultural de las emociones. UNAM.

Albrieu, R. y Palazzo, G. (2020). Categorización de conflictos sociales en el ámbito de los recursos naturales: Un estudio de las actividades extractivas mediante la minería de textos. Revista de la Cepal, 31. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45952/RVE131_Albrieu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Alma, A. y Lorenzo, P. (Eds.). (2009). Mujeres que se encuentran: una recuperación histórica de los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina, 1986-2005 (1.ª ed.). Feminaria Editora.

Álvarez, S. E. (2014). Para além da sociedade civil: Reflexões sobre o campo feminista. Cadernos Pagu, 43, 13-56. https://doi.org/10.1590/0104-8333201400430013

Álvarez, S. E. (2019). Feminismos en movimiento, feminismos en protesta. Revista Punto Género, 11, artículo 11. https://doi.org/10.5354/2735-7473.2019.53881

Andújar, A. (2010). Protestas, revueltas y resistencias: Las mujeres en los cortes de ruta en Argentina (1996-2001) [tesis doctoral]. Universidad de Buenos Aires, Argentina. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1329

Annunziata, R. (2020). La acción conectiva de las mujeres: Análisis de la movilización del #ParoInternacionalDeMujeres del 8 de marzo de 2017. Dígitos. Revista de Comunicación Digital, 1(6), artículo 6. https://doi.org/10.7203/rd.v1i6.177

Barrancos, D. (2010). Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos (1.ª ed.). Sudamericana. https://apdh.org.ar/sites/default/files/2020-10/Dora%20Barrancos%20-%20Mujeres%20en%20la%20sociedad%20argentina.pdf

Beriain, J. (2018). Prólogo. El puro suceder y el acontecimiento apropiador. En G. Valencia García, Entre Cronos y Kairos. Las formas del tiempo sociohistórico (pp. xii-xx). Universidad Nacional Autónoma de México.

Bhargava, R., Suresh, H. y Doğan, A. L. (2022). News as data for activists: A case study in feminicide counterdata production (p. 5). https://github.com/browninstitute/c-plus-j-website/raw/main/proceedings/Session9Group2.pdf

Bianciotti, M. C. (2021). Somos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar: Una reflexión antropológica de la Marea Verde en Argentina. Polémicas Feministas, 5, artículo 5. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/polemicasfeminista/article/view/35720

Bilbao, B. S. (2020). Cuerpos y poder: análisis de las experiencias políticas y representaciones de los feminismos situados en el presente argentino Buenos Aires (2003-2012) [tesis doctoral]. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/2323/TD_2019_bilbao_015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bonavitta, P. (2020). Performance de un movimiento: las marchas por la legalización del aborto en Argentina. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 37(2), 253-267. https://doi.org/10.14295/remea.v0i0.11096

Bortolotti, M., Figueroa, N. E. y Viano, C. (2017). Pioneras. La constitución del movimiento feminista en Rosario. Zona Franca, 25, artículo 25. https://doi.org/10.35305/zf.v0i25.44

Braconi, N. (2010). Organizaciones de mujeres feministas de La Plata. Question/Cuestión, 1(26), artículo 26. https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/971

Bradley, A. y James, R. J. E. (2019). Web scraping using R. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 2(3), 264-270. https://doi.org/10.1177/2515245919859535

Browne, V. (2014). Feminism, time, and nonlinear history: A polytemporal approach. Palgrave Macmillan. http://library.lol/main/7D54E7199B77AD2F91C8A396B9261DA8

Buraway, M. (2018). Prefacio: xiencia y reflexividad. En J. I. Piovani y L. Muñiz Terra, ¿Condenados a la reflexividad?: Apuntes para repensar el proceso de investigación social. Clacso.

Burke, P. (2005). Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. Biblioteca de Bolsillo.

Burton, J. (2013). Aproximaciones al movimiento de mujeres y al feminismo en Argentina, 1970 - post 2001. X Jornadas de Sociología. Acta Académica. https://www.aacademica.org/000-038/398

Calvera, L. (1990). Mujeres y feminismo en la Argentina (1.ª ed.). Grupo Editor Latinoamericano.

Canillo, A. (2024). Blogs lesbianos: una exploración de sus usos y contenido por el activismo LGTBIQ+ a mediados de los 2000 en Argentina. En E. Gualda (ed.), Teorías de la conspiración y discursos de odio en línea en la sociedad de las plataformas: Comparación de pautas en las narrativas y redes sociales sobre COVID-19, inmigrantes, refugiados, estudios de género y personas LGTBIQ+ (pp. 249-272). Dykinson. http://humadoc.mdp.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/1274

Carbajal, M. (2021, septiembre 29). 28S: Las latinoamericanas que lanzaron el Día Internacional por el Derecho al Aborto: el histórico encuentro feminista de San Bernardo de 1990. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/371262-28-s-las-latinoamericanas-que-lanzaron-el-dia-internacional-

Casola, N. (2021). Las bolcheviques. Izquierda partidaria y movimiento de mujeres en la Argentina reciente. Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, 19, artículo 19. https://doi.org/10.46688/ahmoi.n19.328

Corazza, S. (2019). Los feminismos radicales (Radfem) en Argentina, prácticas y subjetividades políticas en los discursos sobre “la cuestión de las mujeres” entre 2017 y 2019. 1º Congreso Internacional de Ciencias Humanas, Humanidades entre pasado y futuro, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Chamberlain, P. (2017). The feminist fourth wave: Affective temporality. Palgrave Macmillan.

De la Garza Toledo, E. (1988). Hacia una metodología de la reconstrucción: fundamentos, crítica y alternativas a la metodología y técnicas de investigación social. UNAM. https://dokumen.pub/hacia-una-metodologia-de-la-reconstruccion-fundamentos-critica-y-alternativas-a-la-metodologia-y-tecnicas-de-investigacion-social.html

Di Marco, G. (2011). El pueblo feminista: movimientos sociales y lucha de las mujeres en torno a la ciudadanía. Editorial Biblos.

Esquivel Domínguez, D. C. (2019). Construcción de la protesta feminista en hashtags: Aproximaciones desde el análisis de redes sociales. Comunicación y Medios, 28(40), artículo 40. https://doi.org/10.5354/0719-1529.2019.53836

Evans, E. (2015). What makes a (third) wave? How and why the third-wave narrative works for contemporary feminists. International Feminist Journal of Politics, 18(3), 409-428. https://doi.org/10.1080/14616742.2015.1027627

Fillieule, O. y Tartakowsky, D. (2015). La manifestación: cuando la acción colectiva toma las calles. Siglo XXI.

Flores, C. V. (2019). De “mujeres piqueteras” a “feministas populares”. Militancia, vida cotidiana y transformaciones políticas [tesis de maestría]. Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. http://revistas.ungs.edu.ar/index.php/po/article/view/30

Freire, V., Altamirano, A., Cioffi, E., De Titto, J., Fabbri, L., Figueroa, N., García, M. P., Gerez, M. y Stablun, G. (2018). La cuarta ola feminista. Emilio Ulises Bosia. https://malajunta.org/wp-content/uploads/2019/06/libro-mala-junta-web-final-2.pdf

Garrido Ortolá, A. (2022). Reivindicaciones feministas de la cuarta ola: La transnacionalización de la protesta. Asparkia: Investigació Feminista, 40, 191-216. https://doi.org/10.6035/asparkia.6184

Harding, S. (1998). ¿Existe un método feminista? En E. Bartra (comp.), Debates en torno a una metodología feminista (pp. 9-34). UAM.

Hemmings, C. (2011). Why stories matter: The political grammar of feminist theory. Duke University Press.

Hill Collins, P. (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Routledge.

Indymedia. (2004, marzo 3). Nace el Centro de Medios Independientes La Plata (Indymedia LP). https://archivo.argentina.indymedia.org/archives/archive_display_by_date.php?category_id=39&page=104

Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec). (2022). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Resultados definitivos. Autor. https://censo.gob.ar/

Juntas y a la Izquierda. (2019). Mujeres en revolución: La nueva ola feminista mundial (2.ª ed. ampliada). La Montaña, Ediciones Socialistas.

Laudano, C. (2017). Movilizaciones #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos en Argentina. Entre el activismo digital y #ElFeminismoLoHizo. 13th Women’s Worlds Congress. Transformations, Connections, and Movements, Florianópolis, Brasil.

Laudano, C. N. (2018). #8M 2017: Feministeando con las TICS. En M. B. Alfonso y Rosa-Luxemburg-Stiftung (comps.), Movidas por el deseo: genealogías, recorridos y luchas en torno al 8M (pp. 89-101). Fundación Rosa Luxemburgo; Cátedra Libre Virginia Bolten; Editorial El Colectivo.

Losso, F. (2022). Algunos yiroteos del activismo disidente en La Plata. Segunda Época, 8, 23-32.

Maffia, D., Pecker, L., Moreno, A. y Morroni, L. (Eds.). (2011). Mujeres pariendo historia: Cómo se gestó el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Legislatura porteña de la CABA. https://drive.google.com/file/d/0B4n0ioVs5EIUTEIydm1DUVZRVGM/view?usp=sharing&resourcekey=0-ZhJcYEe3iq3sBO-5KpPwYQ&usp=embed_facebook

Masson, L. (2007). Feministas en todas partes: una etnografía de espacios y narrativas feministas en Argentina (1.ª ed.). Prometeo Libros.

Millán, C. S. (2018). Sindicalismo y género: una historización de la Central de Trabajadores de la Argentina [tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Rosario, Argentina. https://rephip.unr.edu.ar/items/cf8dd228-fb7a-40fb-87ca-294116d1d6cb

Morales-i-Gras, J., Orbegozo-Terradillos, J., Larrondo-Ureta, A. y Peña-Fernández, S. (2021). Networks and stories: Analyzing the transmission of the feminist intangible cultural heritage on Twitter. Big Data and Cognitive Computing, 5(4), 69. https://doi.org/10.3390/bdcc5040069

Moreno, J. E. (2011). Pocos pero separados [tesis doctoral]. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Natalucci, A. y Ferrero, J. P. (2021). Social mobilization and political change in countries governed by the left: The cases of Argentina and Brazil. The British Journal of Sociology, 72(5), 1479-1496. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12894

Natalucci, A. y Messore, F. (2023). El feminismo de masas: La movilización de las mujeres y diversidades en el ciclo de la marea verde (Argentina, 2015-2020). Revista Punto Género, 20, artículo 20. https://doi.org/10.5354/2735-7473.2023.73465

Natalucci, A., Kelmeszes, A. Y. y Andrade, I. R. (2023). La protesta en la era Cambiemos: conflicto por la distribución y respuesta represiva. Citra; Conicet; UMET. https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2023/03/Metodo-Citra-13.pdf

Oberti, A., Bascuas, M., Daona, V. y Torras, V. (2022, abril 1). 1982: cuando las feministas empezaron a pedir la abolición del servicio militar | El movimiento de mujeres y la Guerra de Malvinas. Página12. https://www.pagina12.com.ar/411842-1982-cuando-las-feministas-empezaron-a-pedir-la-abolicion-de

Offerlé, M. (2005). Bajar a la calle: De la “jornada” a la “manif”. Revista Política, 44(0). https://doi.org/10.5354/0716-1077.2005.25601

Orellana Rueda, A. (2020). Las luchas por las desigualdades de género en el espacio público: Breve análisis del movimiento #NiUnaMenos en Argentina. URBE. Arquitectura, Ciudad y Territorio, (10), 7-18. https://doi.org/10.29393/UR10-1LDAO10001

Partenio, F. (2008). Género y participación política: Los desafíos de la organización de las mujeres dentro de los movimientos piqueteros en Argentina (Las deudas abiertas en América Latina y el Caribe). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Pereyra, S., Pérez, G., Schuster, F. y Svampa, M. (Eds.). (2008). La huella piquetera: avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001 (1.ª ed.). Al Margen.

Pereyra, S., Pérez, G. J. y Schuster, F. L. (2015). Trends of social protest in Argentina: 1989-2007. En Handbooks of Sociology and Social Research (pp. 335-360). Springer.

Pis Diez, N. (2018). Violencias machistas y resistencia feminista en Argentina: una reconstrucción y algunos elementos históricos para entender la cuarta ola [tesis de posgrado]. Universidad Federal de Juiz de Fora, Argentina. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1702/te.1702.pdf

Piva, A. (2009). Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes: la dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001. En A. Piva y A. Bonnet (eds.), Argentina en pedazos: Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad (1.ª ed.) (pp. 19-70). Ediciones Continente.

Piva, A. (2012). ¿Una nueva hegemonía? El Estado frente al conflicto social en la Argentina poscrisis (2003-2010). e-l@tina. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos, 10(40), artículo 40. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/2737

Pose, R. O. (2020). Cuarta ola del feminismo en Argentina: Dos miradas gráficas acerca de la lucha feminista en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito [tesis de licenciatura]. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Rose, G. (2001). Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials. SAGE Publications Ltd.

Rovetto, F. L. (2019). Cuando sube la marea feminista: Resistencias y disputas de sentido en tiempos macristas. En La Argentina de Cambiemos (pp. 85-101). UNR Editora.

Rubin, G. (2019a). El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo. En En el crepúsculo del brillo. La teoría como justicia erótica (pp. 95-145). Bocavulvaria. https://www.redalyc.org/pdf/159/15903007.pdf

Rubin, G. (2019b). Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. En En el crepúsculo del brillo. La teoría como justicia erótica (pp. 71-152). Bocavulvaria. https://distribuidorapeligrosidadsocial.files.wordpress.com/2011/11/zine-gayle-rubin1.pdf

Schuster, F. (2005). Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva. En Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea (pp. 43-83). Prometeo.

Suárez Tomé, D. (2019). El mar proceloso del feminismo: ¿en qué ola estamos? Economía Femini(s)ta, 8. https://ecofeminita.com/en-que-ola-estamos/?v=ab6c04006660

Tarrow, S. G. (1997). Power in movement: Social movements and contentious politics. Cambridge University Press.

Trebisacce, C. (2018). Memorias feministas en disputa y puentes rotos entre los años setenta y los años ochenta. Mora, 24, artículo 24. https://doi.org/10.34096/mora.n24.6304

Verd, J. M. y Lozares, C. (2016). Los métodos de discusión en grupo. En Introducción a la investigación cualitativa (pp. 211-240). Síntesis.

Anexo 1. Mujeres entrevistadas

Anexo 2. Líneas de código en RStudio

-

1) Líneas de código utilizadas para el scrapeo web del

subperíodo 2001-2002

install.packages("rvest")

install.packages("RSelenium")

require (rvest)

require (RSelenium)

url <- "https://www.eldia.com/search"

driver <-rsDriver(browser = "chrome", port = 9639L, chromever = "108.0.5359.22")

cliente <- driver$client

cliente$navigate(url)

date <- cliente$findElement(using="css", value = '.search-date')

date$sendKeysToElement(list("31"))

date$sendKeysToElement(list("12"))

date$sendKeysToElement(list("2002"))

#cada día, mes y año fueron modificados de forma manual ya que la automatización daba un número alto de valores perdidos#

send <- date <- cliente$findElement(using="css", value = '#buscar')

send$clickElement()

vermas <- cliente$findElement(using="css", value = '#vermas')

vermas$clickElement ()

#el comando “ver más” tuvo que ser ejecutado nueve veces de forma manual para obtener el total de noticias publicadas por día en el portal#

ed <- cliente$getPageSource()[[1]] |> read_html() |> html_elements ('h5.title a') |> html_attr('href') |> url_absolute (url)

#creamos un objeto llamado “ed” con los url de todas las notas publicadas en un día. Para cada día de un mes, creamos un objeto ed distinto -ed1,ed2,ed3, etc.-#

links <- c (ed,ed1,ed2,ed3,ed4,ed5,ed6,ed7,ed8,ed9,ed10,ed11,ed12,ed13,ed14,ed15,ed16,ed17,ed18,ed19,ed20,ed21,ed22,ed23,ed24,ed25,ed27,ed28,ed29)

#creamos un objeto “links” con la sumatoria de todos los objetos “ed”. Es decir, obtuvimos un objeto links por cada mes del año#

links2001 <- c (links1, links2, links3, links4, links5, links5, links7, links8, links9, links10, links11, links12)

#luego compilamos todos los objetos links en un único objeto#

fechas <- c()

titulares <- c()

notas <- c()

el_dia <- data.frame()

for(link in links2001){

html <- read_html(link)

fechas <- append(fechas, html |> html_element('.fecha') |> html_text2())

titulares <- append(titulares, html |> html_element('.titulo_nota') |> html_text2())

notas <- append(notas, html |> html_elements('.cuerpo_nota') |> html_text2())

}

for(i in 1:length(links2001) {el_dia <- rbind(el_dia, data.frame(fecha=fechas[i], titular=titulares[i], nota=notas[i] ))

-

2) Líneas de código utilizadas para el scrapeo web del

subperíodo 2016-2019

require(rvest)

url <- 'https://www.eldia.com/seccion/'

urls <- c(paste0(url,'la-ciudad/',22100:59320,'/'),

paste0(url,'policiales/',18559:43344,'/')

)

links <- c()

for(url in urls){

links <- append(links, read_html(url) |>

html_elements('a') |>

html_attr('href') |> url_absolute('https://www.eldia.com'))

}

links <- links |> unique()

fechas <- c()

titulares <- c()

notas <- c()

el_dia <- data.frame()

for(link in links){

html <- read_html(link)

fechas <- append(fechas, html |> html_element('.fecha') |> html_text2())

titulares <- append(titulares, html |> html_element('.titulo_nota') |> html_text2())

notas <- append(notas, html |> html_elements('.cuerpo_nota p') |> html_text2() |> list())

}

for(i in 1:length(links)) {el_dia <- rbind(el_dia, data.frame(fecha=fechas[i], titular=titulares[i], nota=paste0(notas[[i]], collapse = ' | ')))}

Notas

*

Artículo de investigación

1

Otras investigaciones marcan el inicio de esta “ola” en la

primera Sluts Walks o Marcha de

las Putas de Canadá en 2011 (Chamberlain, 2017) o en las multitudinarias

movilizaciones de 2012 en India en respuesta a una violación grupal (Garrido

Ortolá, 2022).

2

La Plata se ubica a 10 km de la costa del Río de La Plata,

en la zona sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires y a 56 km de la

Capital Federal. Es el centro urbano más grande del aglomerado Gran La Plata

(compuesto por los partidos La Plata, Berisso y Ensenada), uno de los cinco más

populosos del país. En su interior, el partido de La Plata es el de mayor

densidad poblacional con 772 618 habitantes según el censo nacional de

2022. Esta concentración demográfica hace que vivan allí más personas que en

provincias enteras como Catamarca, Chubut o La Pampa (Instituto

Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina [Indec], 2022).

3

El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento político de

tres días de duración realizado anualmente en Argentina desde 1986. Es

planificado en una ciudad-sede distinta cada año por una Comisión Organizadora

constituida ad hoc. Incluye talleres

temáticos, oficiales y autoconvocados, en los cuales se comparten y politizan

experiencias; también movilizaciones, ferias y eventos artísticos alrededor de

tópicos relevantes para el movimiento de mujeres y el activismo feminista, a

nivel federal y en ese territorio particular. La definición de la sede se toma

en el acto de cierre del encuentro anterior, con base en la comparación de

vitoreos de la multitud presente y las conclusiones de cada taller, que se

establecen por consenso, aunque en numerosas oportunidades se han documentado

posturas mayoritarias y minoritarias. Como señalan las activistas de la época y

las reconstrucciones académicas, las feministas autónomas tuvieron un peso

relevante en las comisiones organizadoras de los primeros encuentros, aunque estos

siempre fueron espacios de participación del llamado amplio movimiento de

mujeres (Alma y Lorenzo, 2009; Maffia et

al, 2011; Masson, 2007).

4

Cinco de esos testimonios se encuentran disponibles en el

archivo Memoria Abierta y otras veinticuatro fueron entrevistas en profundidad

realizadas por mí entre 2020 y 2024. Cabe destacar que, en dos oportunidades,

realicé entrevistas grupales en un entorno formal a pedido de las entrevistadas

(Verd y Lozares, 2016). Para un detalle de las entrevistas, véase el listado de

testimonios citado en el anexo.

5

El diario El Día

fue fundado en la ciudad de La Plata en 1884, el diario más leído en la región.

El portal Indymedia publicó por

primera vez el 3 de marzo de 2004 y surge con el

objetivo de comunicar sobre las luchas populares de la ciudad según la “propia

perspectiva de los movimientos” (Indymedia, 2004).

6

Trabajé con los siguientes blogs: Colectiva Feminista Las

Furiosas (https://feministasfuriosas.blogspot.com/), Malas como las Arañas (https://malascomolasa.blogspot.com/), Mariposas Mirabal (https://mariposasmirabal.blogspot.com/), Colectivo de Varones Antipatriarcales (https://colectivovaronesantipatriarcales.blogspot.com/) (sólo publicaciones sobre el colectivo de La Plata), Colectiva

Feminista Decidimos (https://www.facebook.com/Colectiva.Feminista.Decidimos/?locale=es_LA), Mumbala La Plata (https://www.facebook.com/MumalaLaPlata),

(https://www.facebook.com/otransarg), Mala Junta – La Plata (https://www.facebook.com/MalaJuntaLP).

7

En este sentido, tienen un aire de familia con otras

perspectivas críticas del método hipotético deductivo y su distinción tajante

entre contextos de justificación y verificación y, por esto, se inscriben en

una revuelta más general detractora del positivismo (De la Garza Toledo, 1988).

8

El cuadro 1 muestra la frecuencia total de acciones según

el año en que se realizaron. La línea color verde incluye las manifestaciones

que han sido documentadas en las notas periodísticas del diario El Día, en el portal Indymedia o en publicaciones subidas a

blogs. La línea violeta suma aquellas que fueron referidas solo en las

entrevistas o que se desprenden necesariamente de las fuentes documentales

revisadas. Por ejemplo, en 2007 incluí en violeta manifestaciones realizadas de

forma mensual por ciertos femicidios, ya que los testimonios de algunas

entrevistadas mencionan esta periodicidad. Del mismo modo, sumé algunas

ediciones de acciones colectivas cuya existencia se desprende de su

periodicidad anual.

9

Esta fecha fue elegida por el activismo contra el sida de EE. UU. en 1988.

10

La efeméride fue propuesta en 1990, durante el V Encuentro

Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en San Bernardo, Argentina.

Allí feministas brasileras compartieron con activistas de toda la región sus

investigaciones sobre los usos del misoprostol: un fármaco comercializado

originalmente para tratar úlceras gástricas que produce contracciones uterinas

y, en consecuencia, un aborto efectivo y seguro (Carbajal, 2021).

11

Este día de acción fue impulsado por la Red de Salud de las

Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el marco del V Encuentro Internacional

de Mujer y Salud realizado en San José, Costa Rica en 1987. La fecha era

emblemática dado que un 28 de mayo de 1984 setenta activistas de América Latina

y el Caribe se reunieron en Colombia para participar en la I Reunión Regional

Mujer y Salud, donde acordaron crear la mencionada Red.

12

Esta fecha fue elegida en memoria de las revueltas que se

iniciaron en las inmediaciones del bar Stonewall Inn en Nueva York, en rechazo

de las constantes redadas policiales a travestis, gays y lesbianas. En

Argentina, en 1992 se realizó la primera marcha, entonces llamada, del Orgullo

Lésbico Gay en la Capital Federal.

13

Las Primaveras Lésbicas fueron acciones que se realizaron

en la ciudad desde 2008 de forma anual durante ciertos fines de semana de

septiembre y octubre. Incluían intervenciones artísticas, lectura de poesía,

feria y festivales de música.

14

La Pepa fue una lesbiana pobre y joven de veintisiete años

que vivía en el barrio Parque Liceo, ubicado en la periferia de la ciudad de

Córdoba. El 7 de marzo de 2010 fue asesinada a quemarropa por la espalda por

Daniel Torres, la pareja de la madre de quien fue su última compañera, Dayana

Sánchez. En memoria de La Pepa el activismo lésbico instaló como el Día de la

Visibilidad Lésbica el 7 de marzo.

15

En 2011 y 2012 se realizaron en la ciudad de La Plata

acciones por el Día Internacional por la Despatologización de las Personas

Trans. Ambas fueron acciones enmarcadas en la campaña mundial “Stop Trans

Pathologization”.

16

En esta fecha se recuerda la eliminación de la

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea

General de la Organización Mundial de la Salud en 1990.

17

En La Plata se produjeron movilizaciones masivas por el

femicidio de Lucía Ríos Müller, perpetrado en septiembre de 2016, y la

desaparición de Johanna Ramallo, ocurrido en julio de 2017. También se

realizaron acciones de escala federal ante el femicidio de Lucía Pérez Montero, asesinada en

2016 en la ciudad de Mar del Plata, y por el femicidio de Micaela García,

ocurrido en 2017 en la ciudad de Gualeguay.

18

La “segunda ola” tuvo su manifestación en Argentina a

partir del nacimiento de la Unión Feminista Argentina (1970) y del Movimiento

de Liberación Feminista (1972), ambos ubicados en la Capital Federal. El

terrorismo de Estado interrumpió este proceso de visibilidad feminista pese a

que, para algunas de las activistas de la época, los grupos ya se encontraban

desarticulados por disputas internas acerca de qué postura tomar respecto de la

radicalización política y la lucha armada (Trebisacce, 2018). Durante la

dictadura continuaron ciertas formas de organización subterráneas como círculos

cerrados de lectura y formación política. También, en el marco de las

movilizaciones por el fin de la dictadura y contra la guerra de Malvinas de

1982, las feministas se organizaron para participar de acciones como la

solicitada titulada “Mamá, ¿qué vas a hacer por la paz?”, en la cual se exigía,

entre otras cuestiones, la abolición del servicio militar obligatorio (Oberti et al., 2022).

19

Este repertorio, usual en las organizaciones feministas a

principios de los setenta, consistía en el encuentro entre mujeres para

conversar acerca de un tópico que atravesaba sus vidas. Por ejemplo, su

sexualidad, la maternidad, el amor romántico, las violencias sexuales, el uso

del tiempo libre, la repartición de las tareas de cuidados en la familia, las

desigualdades en las organizaciones políticas, entre muchos otros (Calvera,

1990).

20

Siguiendo a José Moreno (2011), incluimos al maoísmo, el

guevarismo y el trotskismo.

21

La Central nació como un encuentro de organizaciones en

1991 que, al año siguiente, realizó un Congreso de Trabajadores Argentinos para