Introducción

La Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN) se define como la disponibilidad limitada de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, aunado a la capacidad reducida para adquirirlos por medios socialmente aceptados. Este fenómeno inicia por la incertidumbre acerca del acceso a los alimentos, lo cual conlleva a la disminución de la calidad de la dieta y su variedad y, eventualmente, a la reducción de la cantidad, número de raciones y tiempos de comidas, presentándose consecuentemente el hambre. El medio para medir esta condición es la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), la cual permite medir los grados de severidad de la INSAN de la siguiente manera: leve, cuando se presenta preocupación por el acceso; moderada, cuando se ve afectada la calidad de la dieta, y severa, cuando existe detrimento de la calidad y cantidad de alimentos consumidos por adultos y niños (1).

En Colombia, hay muchas familias que enfrentan problemas como la inequidad y la pobreza, lo que afectan su desarrollo y provoca inestabilidad económica, social y política, lo que contribuye al desempleo, hambre, malnutrición e inseguridad alimentaria y nutricional de la población (2). Las cifras más recientes de INSAN a nivel nacional se encuentran reportadas en la ENSIN 2015; para este año, el 54,2 % de los hogares se encontraban en condición de inseguridad alimentaria, y el 8,5 % en clasificación de inseguridad alimentaria severa (3). Por otro lado, a nivel local, conforme a los datos del Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín y sus corregimientos para el año 2015, la inseguridad alimentaria en el Distrito abarcó al 53,6 % de los hogares, y la clasificación severa se encontró en el 11,4 % De igual manera, la presencia de INSAN fue mayor en el área rural (60,6 %) en comparación al área urbana (52,3 %) (p<0.05), y tuvo mayor prevalencia en las regiones Nororiental (75,4 %) y Noroccidental (56,5 %) del territorio (4).

Ahora bien, según la encuesta de percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos (MCV), se evidenció que para el año 2020 el 22 % de los ciudadanos expresaron sentirse pobres y 1 de cada 4 familias no pudo obtener las 3 comidas diarias (5). Este análisis de datos deja conocer un panorama desalentador, dónde se pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población (6). Por tanto, se hace necesario prestar especial atención, debido a la vulnerabilidad social que viven sus habitantes, la cual empeoró con la pandemia por el COVID 19 durante el año 2020, generando un aumento en el desempleo y un empeoramiento de la seguridad y soberanía alimentaria. Ssegún estudios 52 de cada 100 hogares de Medellín presentan algún tipo de inseguridad alimentaria (7), viéndose principalmente afectados los niños, pues el 68% de estos clasificaron con algún tipo de inseguridad alimentaria, según un estudio transversal realizado en Medellín (8). Adicionalmente, es importante resaltar la estrecha relación evidenciada entre la seguridad alimentaria y nutricional, y el empleo informal (9), siendo las personas que trabajan en esta área informal las mismas que se vieron mayormente afectadas por la pandemia del COVID 19.

Con el propósito de mitigar esta problemática en los hogares, el Distrito Especial de Medellín, mediante su Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, desarrolla entre sus proyectos el de Apoyo Nutricional para Población Vulnerable; el cual, al interior de sus modalidades de operación, incluye la estrategia de Paquete Alimentario Familiar. Por medio de esta modalidad, se hace entrega mensual de un paquete de alimentos compuesto por 18 productos semiperecederos de la canasta básica familiar (10, 11).

Dentro de los factores asociados a la INSAN se han delimitado algunos relacionados con aspectos sociodemográficos, individuales y propios del hogar (12); sin embargo, se desconoce el impacto que cada uno ejerce de manera individual sobre la prevalencia de INSAN severa al interior de los beneficiarios del Paquete Familiar. En consideración a esto, el objetivo de la investigación es determinar la ponderación de los factores asociados con el nivel de inseguridad alimentaria y nutricional en las familias beneficiarias de la estrategia Paquete Alimentario Familiar del proyecto Apoyo Nutricional para Población Vulnerable en el Distrito Especial de Medellín durante el año 2022.

Metodología

Tipo y diseño de estudio

Estudio observacional, descriptivo, de cohorte transversal, con disponibilidad del dato retrospectivo, basado en información suministrada por el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Especial de Medellín; y derivada del proyecto de Apoyo Nutricional para Población Vulnerable, específicamente, de la población beneficiaria de la estrategia de Paquete Alimentario Familiar que fue caracterizada durante el 2022.

Población de estudio

La población de referencia estuvo constituida por 6 841 registros de familias residentes en el Distrito Especial de Medellín; caracterizados durante el año 2022, tras la aplicación de los criterios de inclusión: información brindada por mayores de edad, jefes de hogar, con nacionalidad colombiana, seleccionados como beneficiarios en el año 2022 (se eliminaron 1 783 registros) y de exclusión: indicadores de no respuesta, sobre respuesta e inconsistencia (se eliminaron 53 registros). Quedaron para el análisis 4 985 registros.

Variables

Para darle respuesta al objetivo planteado se consideraron dos grupos de variables una dependiente y otra independientes, esta última conformada por dos subgrupos uno de variables individuales y otro de variables referentes al hogar.

Variables dependientes: inseguridad alimentaria y nutricional, para tamizar hogares en riesgo de INSAN, con la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ELCSA). Para los análisis bivariados y multivariados fue recategorizada en: 1. Leve/Moderada, y 2. Severa.

Variables independientes: conformado por variables individuales (madre cabeza de hogar, padre cabeza de hogar, campesino, edad, ocupación, nivel educativo, estrato socioeconómico y tenencia de vivienda), y del hogar (menores en el hogar, alguien en gestación, alguien lactante, número de personas en el hogar, alguien con discapacidad).

Recolección de información

Esta investigación corresponde a fuente de información secundaria proveniente de un mecanismo de focalización, diseñado e implementado por el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para priorizar recursos dirigidos a favorecer a población vulnerable. Esta focalización se realiza a través de dos fases con igual ponderación (50 puntos cada fase para un total de 100 puntos).

En la primera fase se asigna un máximo de 50 puntos derivados del análisis de factores sociodemográficos y económicos de los hogares, donde se consideran el número y tipo de personas que conforman el hogar, el nivel socioeconómico, la ocupación del jefe del hogar, el nivel educativo del jefe del hogar y otras características especiales relacionadas con gestación, lactancia, discapacidad y/o víctimas del conflicto armado. La segunda fase se relaciona con la clasificación del nivel de seguridad alimentaria obtenidos por los diferentes niveles de clasificación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), la cual consta de 15 ítems, 8 de los cuales se dirigen a los adultos del hogar, y 7 exclusivos para niños y adolescentes menores de 18 años. El puntaje de la escala permite la clasificación en cuatro categorías (seguridad alimentaria, inseguridad leve, inseguridad moderada e inseguridad severa). Para el mecanismo de focalización se asignan 50 puntos para las familias con inseguridad alimentaria severa, 30 para inseguridad moderada, 15 para leve y 1 punto para seguridad alimentaria.

Para el uso de esta información se solicitó permiso a la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos a través de su Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN).

Análisis de la información

Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico JAMOVI 1.6.23. El análisis de información se realizó a través de la estadística descriptiva, inferencial y multivariada. Inicialmente, las variables fueron analizadas mediante frecuencias absolutas y relativas dada su naturaleza cualitativa. Para el análisis bivariado se generaron tablas de contingencia considerando como variable dependiente la INSAN codificada en dos categorías (leve-moderada/severa) y como variables independientes las relacionadas con las características individuales y del hogar. La asociación entre las variables se determinó a través de la prueba estadística Chi2 de independencia de Pearson con un valor de significancia < 0,05 y la magnitud de la asociación a través de OR IC95%.

Se controló como variable de confusión la procedencia, que da cuenta de la participación de la población en otros programas sociales que cuentan con sus propios mecanismos de focalización para población vulnerable. Adicionalmente, se corrió un modelo de regresión logística binaria para controlar otras variables confusoras y para explicar la asociación entre las variables independientes con la inseguridad alimentaria severa, considerando aquellas que presentaron en el análisis bivariado un valor de p < 0,25 (Criterio de Hosmer Lemeshow) y aquellas referidas por la literatura, calculado así OR IC 95% ajustados.

Esta investigación fue evaluada sin riesgo y aprobada por el Comité Institucional de Ética de Universidad CES, Medellín (acta No 220).

Resultados

Características sociodemográficas de la población

De la muestra de beneficiarios del programa de Paquete Alimentario Familiar, el 84,6 % correspondió a madres cabeza de hogar. Los beneficiarios se categorizaron en tres grupos etarios: de 18 a 26 años (6,5 %), 27 a 59 años (79,4 %) y ≥ 60 años (14,1 %). En lo concerniente al nivel educativo, el 50,5 % de los beneficiarios no contaba con ninguna formación o completó como máximo la educación primaria; por su parte, el 44,3 % reportó haber terminado la secundaria, el 4,5 % presentaba un título técnico o tecnológico y solo el 0,6 % contaba con educación superior en forma de pregrado o posgrado. En cuanto a la ocupación de los beneficiarios, el 40,4 % se identificaron como amas de casa, seguido en proporción por el grupo de empleados independientes (categoría compuesta por las personas que trabajan por días o de manera informal) estando representado por un 30,5 %, y los desempleados con un 20,4 %; el restante 8,8 % se distribuye entre empleados dependientes (6,6 %), estudiantes u otro (2,1 %) y pensionados o jubilados (0,1 %). Respecto al estrato socioeconómico de las familias, la mayoría se ubicaban en el estrato bajo (estratos 1 y 2) con un 88,6 %, seguido del estrato medio (estratos 3 y 4) con un 11,4 %. En lo que corresponde a la tenencia del hogar, el 20,3 % ocupaba una vivienda propia, la mayor proporción habitaba viviendas arrendadas con el 53,7 %, un 21,5 % ocupaba la residencia de un familiar, y el 4,5 % vivían en residencias prestadas. La modalidad de victimización más comúnmente encontrada en la muestra de beneficiarios fue el desplazamiento forzado, condición con la que se identificaron el 29,9 % de los sujetos caracterizados. Por otra parte, al indagar por la conformación de sus núcleos familiares, el 58,6 % mencionó que este estaba compuesto por 1 a 4 integrantes, el 39,8 % por 5 a 9 integrantes, y el 1,7 % por 10 o más integrantes. El 82,3 % de las familias afirmaron tener menores de edad en el hogar, 3,2 % refirieron tener madres gestantes entre sus miembros, y 6,4 % madres lactantes. Al indagar por personas en situación de discapacidad dentro del hogar, la categoría más común fue la discapacidad física con un 13,2 % del total de familias beneficiarias.

La prevalencia de Inseguridad Alimentaria severa en la muestra de beneficiarios del Paquete Alimentario Familiar fue del 94,6 %, lo que resulta coherente con los criterios de focalización expuestos en la metodología.

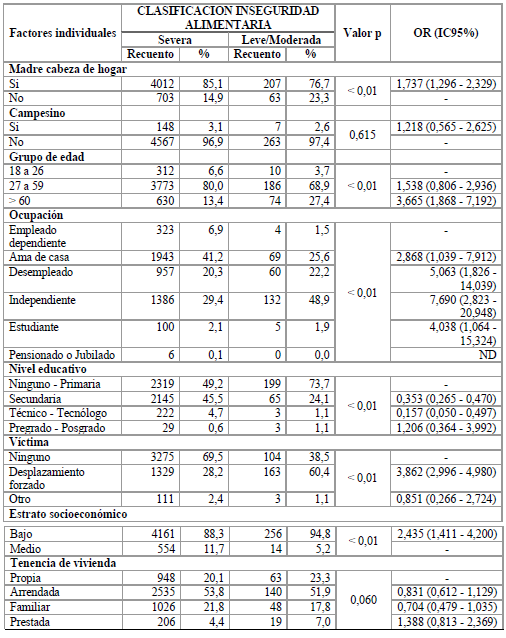

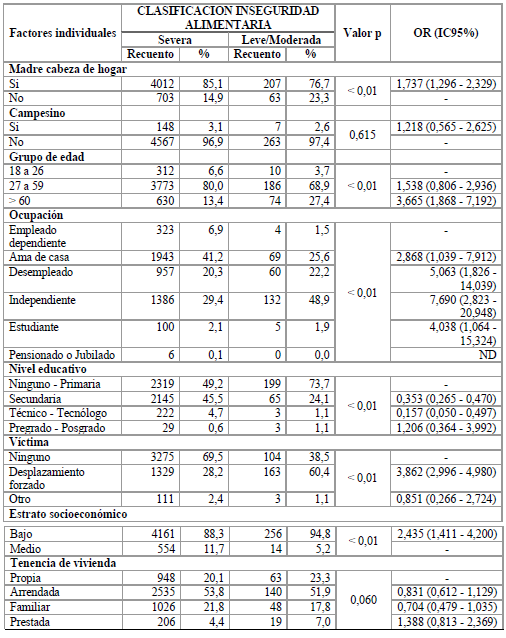

Factores individuales asociados con el nivel de Inseguridad alimentaria y nutricional

El predominio de INSAN severa se identificó en todas las variables individuales analizadas. La exploración realizada permitió evidenciar una asociación estadísticamente significativa (valor p < 0,05) entre la INSAN y la edad del jefe del hogar, en lo que se pudo observar que se presenta mayor probabilidad de riesgo de inseguridad alimentaria severa en hogares con jefes de hogar de 60 años o más (OR 3,665 – IC95% 1,868 - 7,192), en comparación a aquellos hogares con jefes de hogar de 18 a 26 años. Este mismo comportamiento se presentó para el jefe de hogar desempleado (OR 5,063 – IC95% 1,826 - 14,039), víctima del desplazamiento forzado (OR 3,862 – IC95% 2,996 - 4,980) y cuya vivienda está clasificada en estrato socioeconómico bajo (OR = 2,435 – IC95% 1,411 - 4,200). Por su parte, no ser madre cabeza de hogar y tener estudios superiores a básica primaria, son factores que muestran una probabilidad de menor riesgo de presentar INSAN severa.

No se identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre tenencia de vivienda y ser campesino (valor p > 0,05) con el evento de interés (ver tabla 1.).

Tabla 1.

Factores individuales asociados con el nivel de Inseguridad Alimentaria en personas que respondieron a la caracterización de la estrategia Paquete alimentario familiar del proyecto Apoyo Nutricional a la Población Vulnerable de Medellín

Fuente: elaboración propia.

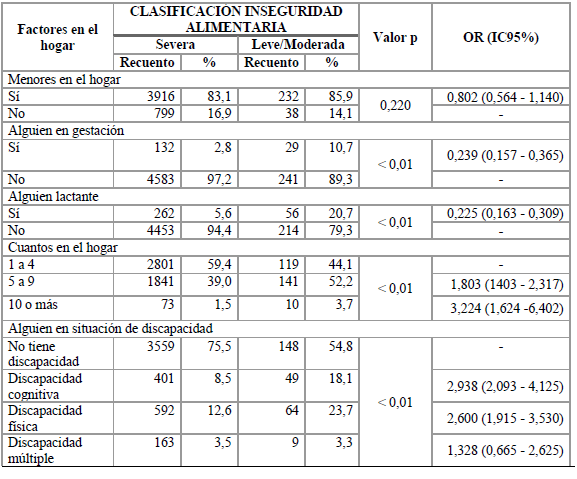

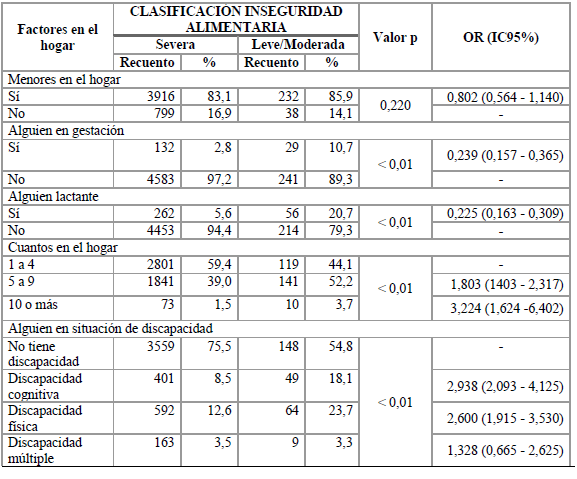

Factores de hogar asociados con el nivel de Inseguridad alimentaria y nutricional

Al evaluar los factores relacionados con el hogar, se logró identificar que la presencia o no de menores de edad no tuvo asociación significativa con la INSAN severa (p=0,220), pero sí las demás variables independientes (p< ,001). Los hogares con mujeres gestantes (ORc=0,239; IC 95%:0,157 - 0,365) y/o lactantes (ORc=0,225; IC 95%: 0,163 - 0,309) constituyeron una probabilidad de riesgo menor para presentar INSAN severa.

Así mismo, se observa que la probabilidad de riesgo de padecer el evento aumentó junto con el número de integrantes en el hogar, de tal manera que los hogares con 10 o más integrantes tuvieron una probabilidad mayor (ORc= 3,224; IC 95%: 1,624 - 6,402) en comparación con la referencia de familias con 1 a 4 integrantes. Por último, la existencia de personas con discapacidad física y cognitiva en el hogar supone una probabilidad de riesgo para INSAN severa. En relación con familias sin integrantes con discapacidad, siendo este efecto más pronunciado en la categoría de discapacidad cognitiva (ORc=2,938; IC 95%: 2,093 - 4,125) (ver tabla 2).

Tabla 2.

Factores del hogar asociados con el nivel de Inseguridad Alimentaria de quienes respondieron a la caracterización de la estrategia Paquete Alimentario Familiar del proyecto Apoyo Nutricional a la Población Vulnerable de Medellín

Fuente: elaboración propia.

Factores individuales y del hogar asociados con el nivel de Inseguridad Alimentaria y Nutricional severa ajustados por variables individuales y del hogar

Al ajustar la INSAN severa con las variables que presentaron asociación estadísticamente significativa en los análisis bivariados o valores de p < 0,25 se logró identificar que: un jefe de hogar con edad ≥ 60 años (ORAjust = 4,779. IC 95% = 2,229 - 10,244), empleado independiente (trabajador por días o de manera informal) ORAjust = 4,425. IC = 1,573 - 12,488), víctima del desplazamiento forzado (ORAjust. = 4,319. IC = 3,230 - 5,774), y/o personas con discapacidad cognitiva (ORAjust = 2,929. IC = 2,005 - 4,279) y/o física ORAjust = 2,511. IC = 1,783 - 3,535) aportan más probabilidad de presentar INSAN severa. De manera contraria, se observó que en hogares con mujeres en gestación (ORAjust. = 0,258. IC = 0,159 - 0,418), lactantes (ORAjust = 0,247. IC =0,169 - 0,361) tenían un menor riesgo de presentar INSAN severa.

Las variables incluidas en el modelo planteado explican en un 19,5 % la presencia de INSAN severa en la población de estudio (R2 de Nagelkerke). Al indagar por el peso de cada variable, se observa que aquellas que más contribuyen a explicar el evento de interés fueron: víctima, nivel educativo, ocupación y alguien con discapacidad en el hogar, edad del jefe de hogar (ver tabla 3).

Tabla 3.

Regresión logística de factores individuales y del hogar asociados con el nivel de Inseguridad Alimentaria severa

Fuente: elaboración propia.

Niveles de referencia: madre cabeza de hogar (No), edad (18 a 26 años), ocupación (empleada o dependiente), nivel educativo (ninguno-Primaria), victima (Ninguna), estrato (Medio), menores en el hogar (No), alguien en gestación (No), alguien lactante (No), cuantos en el hogar (1 a 4 integrantes), alguien con discapacidad (No tiene discapacidad), tenencia de vivienda (propia).

Discusión

Los resultados evidencian una alta prevalencia de INSAN severa (94,6 %) al interior de la población beneficiaria del Paquete Alimentario Familiar, dando cuenta del proceso de focalización que prioriza aquellas familias con un alto grado de vulnerabilidad. Del mismo modo, algunos de los determinantes sociodemográficos de la INSAN se presentaron en gran proporción, como es el caso de madres cabeza de hogar (84,6 %), estrato bajo (88,6 %) y menores en el hogar (82,3 %). No obstante, hubo otros que tuvieron poca representación porcentual, como la presencia de madres gestantes (3,2 %) o lactantes (6,4 %) (13, 14).

De manera similar un estudio transversal evaluó patrones dietéticos en una muestra representativa de hogares urbanos de Montevideo de los cuales se analizó información sociodemográfica y el impacto de ellas individualmente y en el hogar. Identificando que el 69,5 % de los hogares sin niños menores de 18 años tenían inseguridad alimentaria (15). En el mismo sentido, un estudio transversal en hogares del barrio marginal de Shiraz, Irán, encontró que el 87,2 % de estos hogares se encontraban bajo inseguridad alimentaria moderada o grave, con una asociación significativa entre esta y el nivel socioeconómico bajo (16). Igualmente, en un estudio con población vulnerable de Kenia encontró como resultados que las diferencias en la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria se debían a las diferencias en las características sociodemográficas como educación, ingresos del hogar y la edad (17). Consecuentemente, un estudio transversal de la Encuesta de Salud de la Población (PHS) de Nueva Gales del Sur encontró que la inseguridad alimentaria se relaciona independientemente con la edad, la orientación sexual, el estado civil, el tamaño del hogar, la situación laboral, los ingresos del hogar, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la autoevaluación de la salud (18).

Así mismo, los factores asociados a la inseguridad alimentaria fueron el nivel socioeconómico bajo y medio-bajo, siendo congruente con un estudio transversal en la provincia de Azuay, Ecuador, con una muestra de 400 adultos mayores (>65 años), donde sus resultados indicaron que la inseguridad alimentaria en esta población es más común en hogares de personas mayores con niveles socioeconómicos bajos (19-21). De manera complementaria un estudio transversal realizado en Israel con una muestra de hogares con personas mayores indicó que la inseguridad alimentaria está asociada a una serie de factores como la falta de educación formal,ubicarse en niveles más bajos de ingreso familiar per cápita, presentar una o varias discapacidades (22). De manera consecuente, la relación de riesgos se evidenció con el hecho de pertenecer a familias con más de 10 integrantes. En relación a esto último, habría un acuerdo con un estudio en hogares de la ciudad de Medellín donde habitan adultos mayores, en el cual aquellos integrados por 7 o más personas (OR: 3,21(1,87-5,52)) presentaban más riesgo de INSAN (23). Así, pertenecer a estrato bajo es un factor de riesgo relevante asociado con la INSAN severa, igualmente soportado por un estudio de cohorte realizado sobre mujeres gestantes de Río Branco en Brasil, observó que pertenecer a un estrato socioeconómico bajo (ORa= 1,99, IC 1,35-2,94) es un factor de riesgo para inseguridad alimentaria, teniendo como referencia al estrato alto (24).

El análisis permitió identificar, a su vez, factores protectores contra la INSAN severa. uno de ellos siendo el nivel educativo en sus categorías de secundaria y técnico-tecnólogo; estos resultados son congruentes con aquellos arrojados por un estudio realizado en la región Sierra Norte del Ecuador, donde el nivel de inseguridad alimentaria fue significativamente mayor cuando el jefe de hogar no contaba con estudios, en comparación con aquellos que tenían un nivel de primaria o secundaria (25). Así, un estudio en bancos de alimentos en Alemania que mostró la educación superior como un factor protector contra la inseguridad alimentaria (26). Otro factor protector fue tener hogares con mujeres gestantes o lactantes el cual se debe al proceso de focalización que prioriza hogares con este grupo poblacional.

Por otra parte, el modelo corroboró la asociación existente entre la prevalencia de INSAN severa y los factores sociodemográficos, observándose una mayor probabilidad de riesgo del evento derivado de la presencia de condiciones como tener jefes de hogar de 60 años o más, estar en situación de desempleo o empleo independiente, ser víctima del desplazamiento forzado, pertenecer al estrato socioeconómico bajo y tener miembros del hogar con discapacidad física o cognitiva. El análisis del peso porcentual de cada variable al interior del modelo explicativo permitió identificar que algunos factores se relacionan de forma más estrecha con la presencia de INSAN severa; no obstante, durante la focalización, todas las variables sociodemográficas adquieren un valor máximo de 5 puntos. En este orden de ideas, los hallazgos demuestran que cada condición de riesgo tiene una influencia distintiva sobre el evento, y que, en consideración a esto, se debería asignar una puntuación diferente a cada variable en la sumatoria, lo que permitiría focalizar de forma más eficiente a la población con un mayor grado de vulnerabilidad ante la INSAN severa.

Finalmente, como fortalezas del estudio, se resalta la depuración de la base de datos secundaria, en la cual se eliminaron variables confusoras sin relación con INSAN; además, la aplicación de indicadores de coherencia y sobre respuesta que permitieron obtener información de calidad para el análisis posterior. En cuanto a las limitaciones, la investigación, al ser retrospectiva, no cuenta con una muestra probabilística debido a que las personas que son focalizados ingresan al proyecto al ser remitidos por medio de otros programas que atienden a población vulnerable. Adicionalmente, solo se analizaron factores sociodemográficos que en su conjunto explican la INSAN severa en un 19,5 %, lo que puede deberse a que estas condiciones evalúan exclusivamente los determinantes del eje de acceso; sin embargo, el otro 80,5 % podría estar explicado por determinantes de los ejes de disponibilidad de alimentos, consumo, aprovechamiento biológico, y calidad e inocuidad. De esta forma, para futuras investigaciones se podría utilizar el sistema de identificación y monitoreo de la vulnerabilidad alimentaria (27, 28), ya que dicho instrumento contiene variables que indagan por determinantes en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Conclusión

La alta prevalencia de INSAN severa se relaciona con los criterios de focalización preestablecidos. De igual manera los factores de riesgo sociodemográficos que presentaron asociación con INSAN severa son: víctima, nivel educativo, ocupación, y alguien con discapacidad en el hogar, edad del jefe de hogar, siendo nombrados en múltiples estudios transversales similares.

A partir del presente estudio se demuestra que las variables sociodemográficas incluidas en el instrumento de focalización no poseen el mismo peso al momento de explicar la presencia de INSAN severa en los hogares beneficiarios del programa Paquete Alimentario Familiar. De esta forma, los factores asociados a la inseguridad alimentaria y nutricional severa que fueron abordados constituyen información plausible; sin embargo, la novedad de este estudio es la ponderación de los anteriores factores, presentando en orden decreciente el peso ponderal de cada uno: edad, ocupación, nivel educativo y desplazamiento forzado del jefe de hogar y tener miembros del hogar con discapacidad. Esta información es relevante para actualizar criterios de focalización dentro de proyecto de Apoyo Nutricional para Población Vulnerable, así como para ser referencia a otros programas que brinden asistencia alimentaria con el propósito final de utilizar el recurso de la forma más eficiente.

Referencias

1. Fao.org [Internet]. [citado 30 de noviembre de 2022]. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) - Manual de uso y aplicación: Comité Científico de la ELCSA; 2012:78. Disponible en: https://www.fao.org/3/i3065s/i3065s.pdf

2. A. Martínez EB. La seguridad alimentaria y nutricional de Colombia, una prioridad. Cuadernos Latinoamericanos de Administración. 2014;10(18):05-6.

3. Minsalud.gov.co [Internet]. [citado 30 de noviembre de 2022]. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN 2015; 638. Disponible en: libro-ensin-2015.pdf (http://minsalud.gov.co).

4. Medellin.gov.co [Internet]. [citado 30 de noviembre de 2022]. Perfil de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín y sus corregimientos 2015; 410. Disponible en: Apoyo Nutricional para Población Vulnerable - Distrito Especial de Medellín (http://medellin.gov.co)

5. Medellincomovamos.org [Internet]. [citado 17 de octubre de 2022]. El 2020 dejó en Medellín reportes inéditos de pobreza e inseguridad alimentaria; 1. Disponible en: https://www.medellincomovamos.org/hogar-y-seguridad-en-medellin

6. Fao.org [Internet]. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [citado 20 de octubre de 2022]. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2021; 1. Disponible en: https://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2021/es/

7. Cabra García M, Debenedetti L, Farfán A, Rodríguez C, Pecha C. Seguridad Alimentaria y Protección Social en Colombia durante el COVID-19. Colombia: DNP; 2021 abr p.

8. E. Bernal J, Agudelo Martínez MA. Medición de inseguridad alimentaria-nutricional, hambre y estrategias de afrontamiento de niños y adolescentes en Medellín-Colombia. Arch Latinoam Nutr [Internet]. 2020 [citado el 21 de octubre de 2022];70(1):20–9. Disponible en: https://www.alanrevista.org/ediciones/2020/1/art-3/

9. Oda-alc.org [Internet]. [citado 17 de octubre de 2022].]. Políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional en Medellín y su articulación con las políticas públicas de regularización de asentamientos humanos de desarrollo incompleto; 1. Disponible en: http://www.oda-alc.org/investigacion/politicas-publicas-seguridad-alimentaria-nutricional-

10. Medellin.gov.co [Internet]. [citado 30 de noviembre de 2022]. Apoyo Nutricional para Población Vulnerable; 1. Disponible en: Apoyo Nutricional para Población Vulnerable - Distrito Especial de Medellín (http://medellin.gov.co)

11. Oronce CIA, Miake-Lye IM, Begashaw MM, Booth M, Shrank WH, Shekelle PG. Interventions to Address Food Insecurity Among Adults in Canada and the US. JAMA Health Forum. 6 de agosto de 2021;2(8): e212001.

12.

Minagricultura.gov.co [Internet]. [citado 30 de noviembre de 2022]. Documento Conpes Social 113: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (psan); 47. Disponible en: Microsoft Word - 113 Seguridad Alimentaria.doc (http://minagricultura.gov.co)

13. Fonseca SMP, Pachón H. Factores asociados con la seguridad alimentaria en un Municipio Rural del norte del Cauca, Colombia. Archivos Latinoamericanos de Nutrición.2012; 62 (3):227-233.

14. Bejarano-Roncancio JJ, Samacá-Murcia L, Morales-Salcedo IS, Pava-Cárdenas A, Cáceres-Jeréz ML, Durán-Agüero S. Caracterización de la seguridad alimentaria en familias colombianas durante el confinamiento por COVID-19. Rev Esp Nutr Comunitaria 2020; 26(4)

15. Rossi M, Ferre Z, Curutchet MR, Giménez A, Ares G. Influence of sociodemographic characteristics on different dimensions of household food insecurity in Montevideo, Uruguay. Public Health Nutr. marzo de 2017;20(4):620-9.

16. Joulaei H, Keshani P, Foroozanfar Z, Afrashteh S, Hosseinkhani Z, Mohsenpour MA, et al. Food insecurity status and its contributing factors in slums’ dwellers of southwest Iran, 2021: a cross-sectional study. Arch Public Health [Internet]. 2023 [citado el 13 de abril de 2024];81(1). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1186/s13690-023-01049-8

17. Korir L, Rizov M, Ruto E, Walsh PP. Household Vulnerability to Food Insecurity and the Regional Food Insecurity Gap in Kenya. Sustainability. 12 de agosto de 2021;13(16):9022

18. Drakoulidou P, Drayton B, Shepherd L, Mihrshahi S. Factores sociodemográficos asociados con la inseguridad alimentaria: datos de la Encuesta de salud de la población de Nueva Gales del Sur de 2003-2014. Nutrición en Salud Pública [Internet]. 2020 [citado el 14 de abril de 2024];23(11):1857–67. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32408925/).

19. Vargas Puello V, Alvarado Orellana S, Atalah Samur E. Inseguridad alimentaria en adultos mayores en 15 comunas del Gran Santiago: un tema pendiente. Nutrición Hospitalaria. octubre de 2013;28(5):1430-7.

20. Castillo SED, Patiño GA, Herrán OF. Food insecurity: associated variables and issues for public policy. Biomédica.2012;32(4):545-56.

21. Encalada-Torres J, Abril-Ulloa V, Wong S, Alvarado-Romero S, Bedoya-Ortega M, Encalada-Torres L. Socioeconomic status and nutritional status as predictors of food insecurity in older adults: A case study from southern Ecuador. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2022 [citado el 13 de abril de 2024];19(9):5469. Disponible en: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5469

22. Wiesmann D, Goldsmith R, Shimony T, Nitsan L, Keinan-Boker L, Shohat T. Food Insecurity in Israeli Elderly is Associated with Sociodemographic Characteristics, Disability, and Depression: Policy Implications. Current Developments in Nutrition. febrero de 2023;7(2):100006

23. Estrada-Restrepo A, Giraldo-Giraldo NA, Deossa-Restrepo GC. Inseguridad alimentaria en hogares donde habitan adultos mayores. Medellín, Colombia. Rev. Fac. Nac. Salud Pública. 2022;40(1):e342583. doi: https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.e342583.

24. Ramalho AA, Holanda CM, Martins FA, Rodrigues BTC, Aguiar DM, Andrade AM, et al. Food Insecurity during Pregnancy in a Maternal–Infant Cohort in Brazilian Western Amazon. Nutrients. 28 de mayo de 2020;12(6):1578.

25. Velásquez C, Espín M, Folleco J. Educational Level and Food Security In The Northern Zone Of Ecuador. EpSBS.

2021. 81 p. doi: http://doi.org/10.15405/epsbs.2021.06.8

26. Depa J, Gyngell F, Müller A, Eleraky L, Hilzendegen C, Stroebele-Benschop N. Prevalence of food insecurity among food bank users in Germany and its association with population characteristics. Prev Med Rep [Internet]. 2018; 9:96–101. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.01.005

27. es.wfp.org [Internet]. [citado 30 de noviembre de 2022]. La vulnerabilidad alimentaria de hogares desplazados y no desplazados: Un estudio de caso en ocho departamentos de Colombia; 70. Disponible en: https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp103863.pdf?_ga=2.130498572.288089102.1671109404-517251425.1671109404.

28. Leclercq-Barriga M, Liévano-Fiesco M, García-Londoño G, Liévano-de Lombo G, Castro Y, Morales N. Caracterización de la vulnerabilidad alimentaria en familias beneficiarias de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos. Bogotá, Colombia, 2005. Univ sci. 2008;43-54.

Notas

*

Artículo de investigación

Notas de autor

a Autora de correspondencia. Correo electrónico: magudelo@ces.edu.co

Información adicional

Cómo citar: Medina Rodríguez, M., Bello Durán, L. A., Torres Jaramillo, S. V., Cifuentes Cuartas, J., Rengifo Hernández, K. D. y Agudelo Martínez, A. (2024). Ponderación de factores asociados con la inseguridad alimentaria en hogares beneficiarios del Paquete Alimentario Familiar, Distrito Especial de Medellín 2022. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 23. https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgps23.pfia