Introducción

Conocer la situación de salud y los determinantes sociales que en ella influyen es una de las principales funciones de la salud pública, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1). En el marco del desarrollo histórico de esta función, pueden reconocerse valiosos aportes. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, Frederick Engels describió la situación de la clase obrera en Inglaterra, evidenciando la relación entre las condiciones laborales y el perfil epidemiológico de los trabajadores ingleses (2). Por su parte, en América Latina, durante la primera mitad del siglo XX, Salvador Allende, en su investigación sobre la realidad médico-social chilena, además de describir los aspectos sociodemográficos y los perfiles de morbimortalidad en Chile, evidenció cómo estos estaban influenciados por las condiciones de vida y trabajo de la población (3).

En la segunda mitad del siglo XX, los aportes de Serenko y Ermakov (4), y posteriormente la creación del método de planificación de salud por parte del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) y la OPS, incluyeron el diagnóstico de salud como una fase en el proceso de planificación sanitaria (5), el cual pasaría de ser un documento diagnóstico a convertirse en una herramienta útil para la gobernanza y la negociación política. A partir de finales de los 90, la OPS denominó Análisis de Situación de Salud (ASIS) a estos procesos. Los ASIS fueron definidos como procesos analítico-sintéticos con el fin de caracterizar, medir y explicar el perfil epidemiológico de una población, incluyendo no solo los daños y problemas de salud, sino también sus determinantes sociales (condiciones en que las personas viven y trabajan, incluidas las condiciones medioambientales y el sistema de salud). Sumado a esto, los ASIS debían ser herramientas para la identificación y priorización de las principales necesidades en salud, lo cual debía orientar las intervenciones contenidas en sus planes y programas de salud (6).

En la actualidad, los ASIS pueden ser clasificados de acuerdo con su propósito como: de coyuntura (situación concreta) o de tendencias (evolución de la situación en un periodo de tiempo). A su vez, los ASIS se pueden clasificar según sus fuentes de información como: institucionales (fuentes gubernamentales), comunitarios (fuentes propias de las comunidades o grupos sociales) o integrales (combinación de fuentes) (6). En América Latina, cada país adaptó esos lineamientos de la OPS y los plasmó en diferentes guías oficiales. López realizó un análisis de varias guías para la construcción del ASIS en América Latina, encontrando que los ASIS se basan en un modelo de diagnóstico de salud que tiene una estructura similar en cuanto a los apartados, donde se incluye la descripción de los principales determinantes sociales a través de una metodología predominantemente epidemiológica y cuantitativa, con algunos apartados que permiten la información cualitativa. Por su parte, frente a los actores sociales involucrados en su diseño, se observa un carácter predominantemente institucional, con algunas formas de participación social que en la mayoría de los casos se reducen a la fase de socialización de resultados (7).

Es por ello que se hace necesario profundizar acerca de la integralidad de los ASIS, no solo en cuanto a los actores sociales que participan en su diseño, sino también en los métodos y técnicas orientadas desde las guías nacionales para su elaboración en sus diferentes fases. Esto con el fin de observar los desarrollos en cada país y alentar la discusión sobre la necesidad de una actualización de las orientaciones expedidas por la OPS y de las guías nacionales para los diseños de los ASIS (7-9). Se busca que, a futuro, estas orientaciones integren las ventajas de lo cualitativo/cuantitativo y lo institucional/comunitario, según la escala en la que se apliquen para su realización (institución de salud, veredal, municipal, departamental, nacional).

Cabe destacar que, si bien un ASIS con un mayor grado de integralidad en estos aspectos no garantiza necesariamente un mayor nivel de integralidad de las acciones, ya que no se pueden desconocer las limitaciones técnico-operativas, económicas y sociopolíticas que limitan el potencial del ASIS para que sea un instrumento de gestión y planificación (10), esto sí podría ampliar la comprensión de la realidad y sería un paso importante para avanzar hacia acciones intersectoriales, interculturales, sustentables en el tiempo y que promuevan la salud y la soberanía de los pueblos (11).

Lo anterior dialoga con el hecho de que en Colombia ya se realizó una investigación que pretendió evidenciar los diferentes retos y necesidades en la elaboración del ASIS identificadas por las entidades territoriales. Entre ellas, se encontró la falta de participación de las comunidades en todas las fases de elaboración del ASIS, el predominio de fuentes estadísticas oficiales desarticuladas y en muchos casos desactualizadas, el escaso uso de fuentes cualitativas que carecen de rigor metodológico, una priorización de problemas centrada en los tomadores de decisiones y una divulgación intrainstitucional que no dialoga con las comunidades, entre otras (8).

Es por todo lo descrito en párrafos anteriores que el objetivo de este artículo es conocer los diferentes métodos utilizados en la implementación de los ASIS en América Latina, para lo cual se requiere conocer las experiencias de los países en cuanto a: I) los actores que participan en su elaboración (institucional/comunitario) y su participación en las diferentes etapas; II) el tipo de fuentes de datos cuantitativos y la posibilidad de incluir herramientas estadísticas y nuevos desarrollos tecnológicos para establecer relaciones causales entre los determinantes y la situación de salud; III) las formas de incorporación de las técnicas cualitativas; y IV) las metodologías utilizadas en los procesos de priorización y divulgación de resultados.

Metodología

Tipo de estudio

Se realizó un análisis de contenido de diferentes tipos de fuentes documentales oficiales, a fin de identificar códigos utilizados por el emisor del discurso en relación con los objetivos de la investigación. El análisis de contenido escogido fue de tipo descriptivo (identificación y clasificación de la realidad empírica de los textos) y verificativo (ya que incluye un análisis interpretativo sobre un tema a partir del corpus documental) (12). La forma de presentar los resultados fue de carácter mixto (cuali/cuanti), lo cual permitió realizar un análisis semántico de las orientaciones metodológicas contenidas en los discursos oficiales (cualitativo), así como de las características agrupadas en términos porcentuales (cuantitativo) (14,15).

Muestra

La muestra fue establecida por conveniencia y estuvo compuesta por diferentes guías de análisis situacional de América Latina y el Caribe disponibles en la web. La búsqueda de los textos se realizó de manera manual, utilizando inicialmente como fuente la investigación de López (7). Posteriormente, las guías que no pudieron ser recuperadas de allí se buscaron manualmente utilizando los términos “ASIS”, “situación de salud” AND “Guía”, “Instructivo” AND diferentes países de América Latina, pertenecientes a la CELAC. Solo en aquellos países donde no se lograron recuperar guías de carácter nacional se incluyeron los correspondientes documentos de ASIS nacionales, que en algunos casos operan a su vez como documento guía para las entidades locales (Chile, Paraguay). Por último, en algunos países donde no se encontraron guías o ASIS oficiales, se recurrió a reportes de salud o diagnósticos de salud.

Análisis de la información

Las categorías fueron preestablecidas con base en la investigación del Observatorio Nacional de Salud de Colombia sobre los principales retos en la elaboración del ASIS (8). El análisis utilizó una matriz categorial donde se colocaron los fragmentos de texto y los códigos asignados siguiendo una guía de preguntas al corpus. La inferencia realizada fue de carácter comparativo (14), identificada a través de la lectura detallada de cada guía. Las categorías preestablecidas, al igual que las preguntas que orientaron la búsqueda, se describen en la Tabla 1.

Tabla 1.

Categorías preestablecidas

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Después de implementar la estrategia de búsqueda, se seleccionaron documentos en 24 de los 30 países que hacen parte de la CELAC. No se lograron recuperar documentos en Haití, Surinam, México, Bahamas, Granada y Jamaica. De los 24 documentos, 13 fueron guías nacionales: Brasil (16), Colombia (17), Cuba (18), Guatemala (19), Perú (20), Ecuador (21), Honduras (22), Bolivia (23), Argentina (24), Costa Rica (25), República Dominicana (26), Venezuela (27) y Panamá (28). Mientras que 1 fue una guía municipal (Uruguay) (29). Ante la ausencia de guías, se tomaron los ASIS nacionales de Paraguay (30), Chile (31) y Nicaragua (32). Finalmente, ante la ausencia de guías y de reportes de ASIS, se recuperaron 7 diagnósticos de salud: un reporte técnico en Belice (33); en Antigua y Barbuda se recuperó como sección de los planes nacionales de salud (34); y 5 diagnósticos fueron desarrollados por la OPS: San Cristóbal y Nieves (35), San Vicente y las Granadinas (36), Trinidad y Tobago (37), Barbados (38) y Guyana (39).

1. Participación de los diferentes actores sociales en su diseño

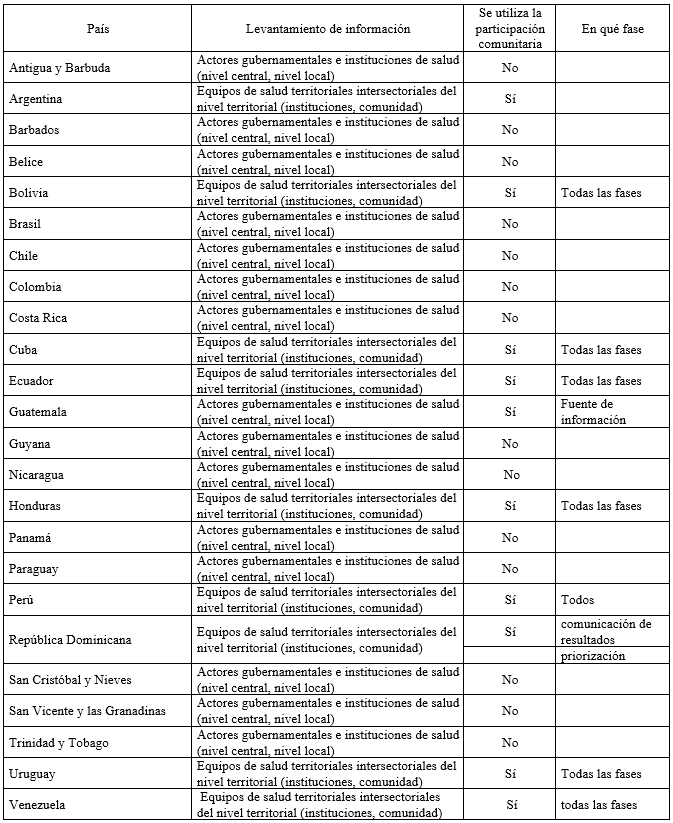

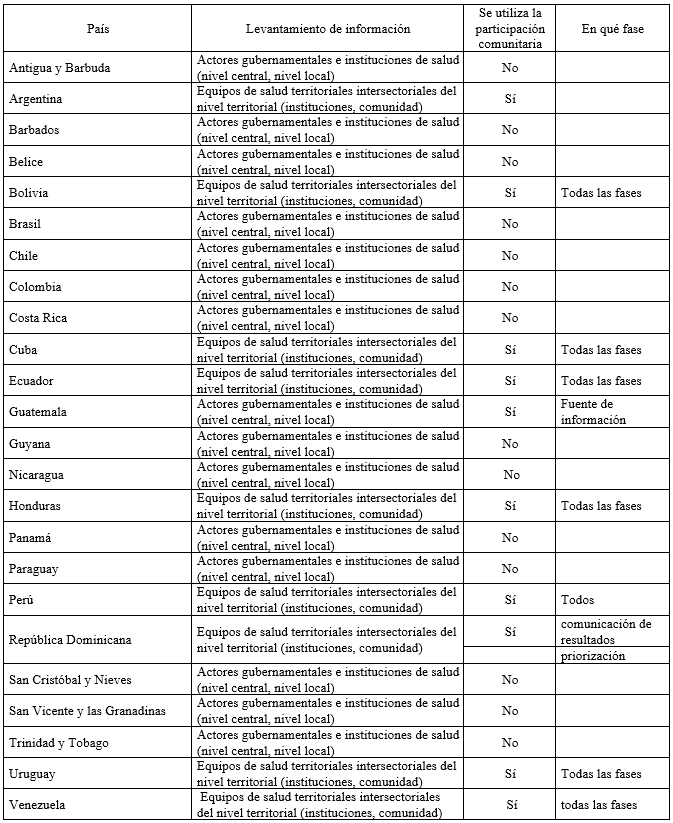

Se encontró que en 15 (63%) de los documentos revisados, el análisis situacional es institucional en todas sus fases, a excepción de Guatemala, donde la comunidad actúa como fuente de información cualitativa, y en República Dominicana, donde participa solo en la fase de priorización y como actor en el monitoreo de las acciones derivadas de la misma.

Las reuniones de "análisis participativo" se realizan a través de mesas de expertos, informantes clave y representantes de la sociedad civil, preferentemente el mismo grupo que se constituyó para la identificación de prioridades. El desarrollo de estas acciones, comprendidas dentro del llamado "monitoreo participativo", es una valiosa herramienta para la gestión compartida de políticas sociales (Guía ASIS, República Dominicana, 2013).

En 8 países (34%), la participación comunitaria es transversal a todo el proceso de construcción del análisis situacional, integrándose como actores sociales en los equipos de salud intersectoriales de carácter territorial, siendo fundamentales en el levantamiento de información en áreas de difícil acceso.

El comité local de salud es una instancia de participación ciudadana conformada por representantes de los actores y organizaciones comunitarias elegidos de manera democrática y cuentan con el aval de la comunidad. Sus funciones son: participar en la elaboración del Diagnóstico Situacional, elaboración, implementación y seguimiento del Plan Local de Salud (Guía ASIS Ecuador, 2013).

El primer análisis de situación de salud en aquella zona se realizó con los líderes comunitarios y la población. El intercambio resultó desconcertante, ya que problemas como la ausencia de puentes en los ríos, la falta de acceso a medios de difusión masiva, la ausencia de letrinas sanitarias en la mayoría de las viviendas, y el parasitismo intestinal no se identificaron como problemas de salud (ASIS, Cuba, 2006).

La participación comunitaria se describe en la Tabla 2.

Tabla 2.

Participación comunitaria en la elaboración del ASIS

Fuente: elaboración propia.

2. Fuentes de información

2.1. Fuentes de información cuantitativa

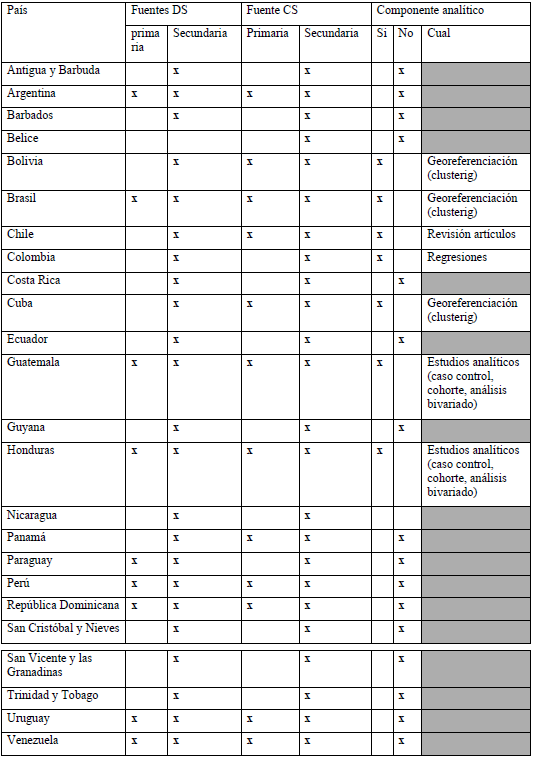

Para la descripción de los determinantes sociales se identificó que 23 (96%) de los documentos revisados utilizan como principal fuente de datos fuentes secundarias gubernamentales, entre las cuales se pudieron identificar: censos generales, estadísticas de instituciones gubernamentales, encuestas nacionales, bodegas de datos, estadísticas vitales o sistemas de información geográfica. Por su parte, en 9 (39%) de los países analizados se utilizan encuestas locales de salud como fuente de datos, las cuales se comportaron en la mayoría de casos como complementarias a las fuentes institucionales, como en el caso argentino, o siendo la fuente prioritaria en áreas pequeñas como en el caso peruano:

Las fuentes primarias brindan evidencia directa sobre lo que se quiere conocer. Se trata de información producida por quien está llevando adelante el relevamiento y permite generar sus propios datos, por ejemplo, implementando encuestas locales sobre problemáticas acerca de las que no se cuentan con datos disponibles (Guía ASIS Argentina, 2017).

En el ASIS local es fundamental disponer de fuentes de información de buena calidad (...) Esta puede provenir de estudios transversales, encuestas o censos realizados en la comunidad, así como de bases de datos y registros del sector salud y de otros organismos del Estado (Guía ASIS Perú, 2012).

Para las condiciones del sistema de salud y los perfiles de morbimortalidad, la principal fuente de información en 24 (100%) de las guías revisadas fueron las fuentes secundarias institucionales, dentro de los cuales se destacan los sistemas de información en salud (talento humano, medicamentos, afiliación, registros de atención, vigilancia epidemiológica), las encuestas nacionales, las estadísticas vitales y los registros hospitalarios. Por su parte, las fuentes primarias de información, como encuestas locales o encuestas en los servicios de salud, se identificaron en el 57% de los textos analizados, principalmente utilizados en áreas pequeñas como municipalidades. Los resultados de otras investigaciones (artículos, tesis, libros) fueron tenidos en cuenta en el 22% de las guías analizadas.

Cabe resaltar que es recomendable ajustar la metodología a cada uno de estos niveles. Es decir, para un ASIS "Local" deberá obtenerse la data estadística por encuesta o censo local, ya que estos datos no son recogidos a este nivel por el Sistema de Salud, y el resto de la información en reuniones con la comunidad en este estudio. Mientras que en el caso de un ASIS "Nacional" o "Regional", la data estadística se tomará de las Direcciones Regionales de Salud y del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Guía ASIS Venezuela, 2010).

De otro lado, se identificó en 8 (35%) de los países diferentes procedimientos analíticos en términos estadísticos. En Bolivia, Brasil y Cuba, la principal herramienta utilizada fueron los sistemas de información geográfica para establecer agrupaciones espaciales de un evento en particular (clúster) y sus posibles áreas de expansión e influencia (buffers).

El análisis clúster o de agrupaciones es uno de los métodos más recientes del análisis estadístico multivariado. Su propósito es formar grupos de objetos homogéneos respecto a una variedad de atributos, que pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, por ejemplo, grupos de municipios o áreas de salud de una región que tengan condiciones de vida similares (Guía ASIS, Cuba, 2006).

En Bolivia, Guatemala, Honduras y República Dominicana se identificó cómo, a partir de las fuentes primarias, se podían establecer interrelaciones entre los indicadores de morbilidad como variable dependiente y otras variables independientes relacionadas con los determinantes demográficos, socioeconómicos y los relacionados con la gestión sanitaria. En Bolivia, por ejemplo, se realizan análisis de series de tiempo, estudios de tendencia/pronóstico y técnicas de análisis multivariado como la regresión logística.

Se utilizarán métodos estadísticos y epidemiológicos de análisis de datos según el nivel de agregación, donde se realiza y con los indicadores apropiados; por ejemplo, ajuste de tasas y razones estandarizadas, análisis de correlación y regresión, comparación o cruce de variables epidemiológicas, análisis multivariado (siempre que los datos disponibles lo permitan) para identificar grupos o áreas vulnerables; para lo cual se pueden utilizar paquetes estadísticos o de investigación que facilitan el procesamiento y análisis de los datos, como EpiINFO, EPIDAT, SPSS (Guía ASIS, Bolivia 2006).

Finalmente, en Chile y en Bolivia se incluyen las asociaciones causales identificadas en otras investigaciones epidemiológicas cuantitativas (riesgo/efecto, casos y controles, cohorte). Mientras que en Colombia se identificó la utilización de las regresiones joinpoint para analizar la variación de un evento a lo largo del tiempo y mirar si su comportamiento tiene variaciones estadísticamente significativas.

En Chile, la evidencia publicada de los efectos en salud relacionados con el medio ambiente son principalmente estudios caso control en poblaciones pequeñas. En relación a la exposición infantil, un estudio sobre exposición ambiental por proximidad a minas de cobre y oro observó un mayor porcentaje de enfermedades respiratorias y rinoconjuntivitis en aquellos niños que vivían más próximos a las minas (ASIS Chile, 2018).

El análisis de tendencias permite observar el comportamiento de los efectos de salud a través del tiempo y proyectar su comportamiento. Se trata de un software para el análisis de tendencias usando modelos joinpoint. El programa comienza con el número mínimo de puntos de intersección (por ejemplo, 0 joinpoints, que es una línea recta), y comprueba si más joinpoints son estadísticamente significativos y deben ser añadidos al modelo (Guía ASIS Colombia, 2014).

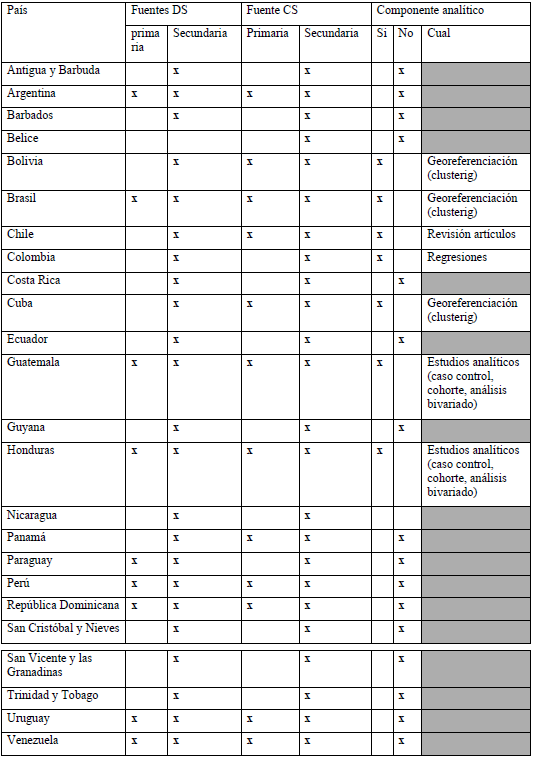

En resumen, los tipos de fuentes cuantitativas y la posibilidad de correlación entre determinantes sociales y perfil de salud se describen en la Tabla 3.

Tabla 3.

Tipos de fuentes cuantitativas y correlación entre determinantes sociales (DS) y condiciones de salud (CS)

Fuente: elaboración propia.

2.2. Fuentes de información cualitativa

Se identificó el uso de fuentes de información cualitativa en 13 (54%) de los documentos revisados. Entre estos, las fuentes cualitativas fueron las fuentes primarias de datos en 4 (31%) de estos, principalmente en territorios pequeños, dispersos y en general con dificultades para la obtención de datos.

Hay datos que aún no están registrados y solo se conseguirán mediante técnicas de investigación cualitativas (grupos focales, informantes clave, etc.) y la incorporación de expertos en el análisis de la información secundaria (Guía ASIS República Dominicana, 2013).

En Bolivia se identificó cómo las fuentes cualitativas son de suma importancia para este tipo de poblaciones, sugiriendo, por ejemplo, que cuando la población sea municipal, el tipo de información debería ser 80% cualitativa y 20% cuantitativa, mientras que a nivel nacional esta relación debía invertirse:

En las diferentes instancias del nivel primario (Establecimiento, Área o Red de Salud) tienen gran importancia el uso de técnicas cualitativas, pues permiten incorporar elementos de juicio y valoraciones sobre aspectos de calidad y factores subjetivos al análisis de los resultados de salud de la comunidad, así como aspectos relacionados con la percepción de la población y los trabajadores de salud con respecto a su salud (Guía ASIS Bolivia, 2005).

Por su parte, se encontró que dentro de los principales usos de este tipo de fuente, 7 (54%) países lo hacen para tratar de inferir la asociación causal entre determinantes sociales y condiciones de salud, 6 (46%) para la profundización descriptiva de los resultados cuantitativos, 5 (38%) para la descripción del contexto sociocultural (historia, descripción de prácticas propias de salud, descripción de fiestas, celebraciones y prácticas socioculturales, implementación de las políticas en el territorio), 3 (23%) para realizar análisis rápidos de contextualización o de coyuntura, 2 (15%) para describir las percepciones sobre los servicios de salud y 1 (8%) para la georreferenciación de eventos.

Tomando a Honduras como contexto, el autor plantea que se trata de integrar, tantas veces como sea necesario, las facetas existentes del conocimiento de la realidad social para percibir entrelazamientos, fracturas, interdependencia e independencia de los fenómenos. La investigación cualitativa, por ejemplo, puede ser útil para comprender la determinación social de los procesos de enfermedad, para identificar contextos de vulnerabilidad y abordar desigualdades sociales, para profundizar el conocimiento de los factores estresantes sociales que causan enfermedades, entre otros (Guía ASIS Brasil, 2015).

Frente a las técnicas de recolección de información, del total de guías que utilizan fuentes cualitativas, 11 (85%) utilizan la entrevista a informantes clave, 4 (31%) utilizan los talleres participativos para la identificación de problemas, 4 (31%) utilizan el grupo focal, 3 (23%) utilizan la observación, 3 (23%) utilizan la cartografía social, 3 (23%) utilizan la revisión de fuentes documentales (libros, actas de comité de vigilancia), mientras que 2 (15%) utilizan el grupo nominal. En resumen, los tipos de uso y las principales técnicas de recolección de información se describen en la Tabla 4.

Tabla 4.

Técnicas y usos de las fuentes cualitativas

Fuente: elaboración propia.

3. Estrategias de priorización de problemas

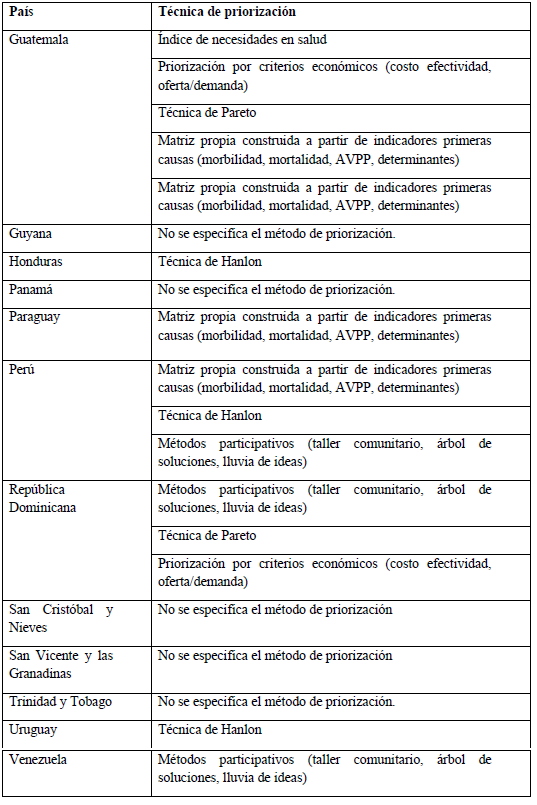

Dentro de las guías revisadas se encontró que 15 países (62%) incorporan la priorización dentro de su análisis situacional a través de diferentes métodos y técnicas. Los principales métodos de priorización utilizados en América Latina son: matrices de elaboración propia construidas a partir de indicadores de primeras causas (morbilidad, mortalidad, AVPP, determinantes), técnica de Hanlon (25%), métodos participativos (17%), otros métodos (diagrama de Ishikawa, juicio grupal ponderado, coeficiente éxito promedio, método CENDES-OPS) (17%), técnica de grupo nominal (12.5%), índice de necesidades en salud (12.5%), método de Pareto (12.5%).

De estos 15 países, se encontró que en 7 de ellos se permite combinar varias técnicas de priorización, dependiendo de la escala del análisis (país, departamento, municipio o área), como también de la fase del mismo, ya que en varios países el proceso de priorización se realiza por fases, donde inicialmente se realiza la priorización entre el grupo de salud y luego pasa a una fase de priorización que puede ser entre el equipo de salud y la comunidad o entre el equipo de salud y grupos de expertos.

La propuesta incluye dos fases: primero, la priorización en gabinete y, luego, la priorización final con la comunidad (ASIS, Perú, 2015).

El método de la Priorización Integrada considera los resultados parciales de la priorización obtenida en el análisis sociodemográfico, de morbimortalidad y de programas y servicios. En las tres primeras guías se ha presentado la metodología para la priorización individualizada de cada uno de los componentes del ASIS (factores condicionantes, análisis del proceso salud-enfermedad y análisis de la respuesta social) (ASIS, Guatemala, 2007).

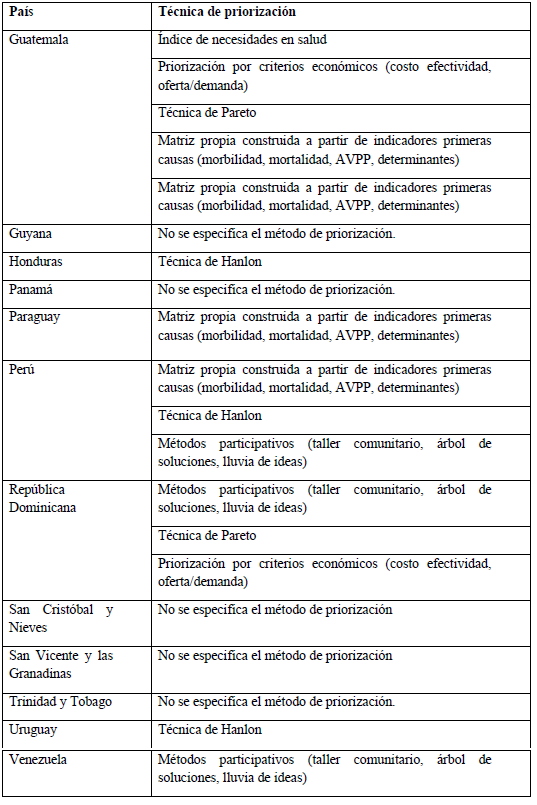

En síntesis, los diferentes métodos y técnicas de priorización utilizados en los países de América Latina se describen en la Tabla 5.

Tabla 5.

Técnica de priorización utilizada

Fuente: elaboración propia.

4. Divulgación de resultados

Se identificó en 10 países (43.4%) la inclusión de la divulgación de resultados por diferentes estrategias y dirigida hacia diferentes actores. De estos países, 3 (27.2%) utilizaron la socialización con la comunidad, 2 (18.2%) la socialización con los tomadores de decisiones y 5 (50%) socializaron los resultados con ambos actores.

Una vez que el equipo local ha realizado el paso anterior, es necesario que valide con la comunidad las líneas de acciones identificadas y las ajuste si corresponde. Para la validación se aconseja realizar una presentación en la cual se retome el Cuadro 12 Identificación de factor protección y líneas de acción para cada problema de salud y se realicen ajustes según lo indica la comunidad (ASIS, Cuba).

Referente a la metodología utilizada, se encontró que 4 países divulgan la información a través de la presentación de informes de diferente índole (informes técnicos, cartillas y libros) mientras que Argentina y República Dominicana utilizan la sala situacional como espacio de divulgación de resultados:

Para socializar y difundir los resultados del ASIS, estos deben ser incorporados en informes de fácil lectura con tablas, gráficos y mapas. Una vez socializada, será difundida a través de la página web de las regiones o a través de rápida lectura (Guía ASIS Honduras, 2016).

La sala de situación organiza y sistematiza la información que se encuentra en el espacio local y, a su vez, motiva la discusión colectiva en torno a la información relevada de los determinantes de la salud. En este sentido, es un instrumento fundamental para el monitoreo de las políticas locales en salud (Guía ASIS Argentina, 2017).

Discusión

Esta investigación pretendió revisar los métodos bajo los cuales se orientan los países de América Latina para la construcción de sus ASIS. Frente a los actores que participan en su diseño, se identificó que la participación comunitaria se orienta en el 63% de los documentos revisados. Ya la investigación de Sansó Soberats (2003) había destacado su utilidad principalmente en áreas pequeñas, como un paso fundamental en la elaboración del ASIS en el consultorio del médico y la enfermera de familia en Cuba desde 1984. Actualmente, la investigación de Stella M y colaboradores (2023) da cuenta de cómo los análisis situacionales incorporan cada vez más a la comunidad en los procesos de elaboración de los ASIS locales de municipios con características rurales, unidades territoriales de salud a nivel municipal y grupos poblacionales diferenciales, siendo bastante importantes al contribuir en la formulación de los planes locales de salud en sus diferentes niveles de aplicación (municipal, departamental, nacional).

Esta investigación sugiere que los enfoques participativos en el diseño del ASIS favorecen el uso de fuentes cualitativas y fuentes cuantitativas primarias, permitiendo a través de esto establecer correlaciones entre determinantes sociales individuales, intermedios y estructurales con el perfil epidemiológico de la población, usando ambos enfoques. Esto se puede ver implementado en diferentes ASIS producidos por la academia y en ASIS oficiales de territorios pequeños, como en el caso ecuatoriano o en comunidades étnicas específicas, como es el caso del pueblo AIMARA en Perú.

Llama la atención el caso boliviano, donde su guía establece un protocolo específico para el diseño del ASIS que orienta a que, a menor tamaño del análisis (centros de salud, municipios pequeños), se deban utilizar en mayor medida fuentes cualitativas. La adherencia a la guía en este aspecto refleja cómo, a nivel departamental, los ASIS se realizan desde un enfoque institucional con fuentes cuantitativas oficiales, mientras que, por ejemplo, en el análisis de situación de los centros de salud integrales del primer nivel de atención, la entrevista a los responsables de los centros de salud y los talleres comunitarios fueron una de las principales fuentes de información.

De otro lado, las fuentes secundarias obtenidas de múltiples entidades y bases de datos gubernamentales continúan siendo la principal fuente de información en los análisis situacionales del nivel nacional, departamental y de grandes capitales. Esta multiplicidad de fuentes está influenciada por la falta de planeación y de recursos, lo cual duplica los esfuerzos y disminuye la calidad de los datos, limitando la posibilidad de usarlos para correlacionar los determinantes sociales con los desenlaces en salud. Es por ello que, a futuro, la integración de los sistemas de información en salud y determinantes sociales con datos abiertos y actualizados empleando herramientas de TIC costo-efectivas permitirá que los análisis situacionales pasen de ser principalmente descriptivos a un nivel realmente analítico, mejorando los procesos de implementación de políticas y toma de decisiones, como lo han sugerido previamente otros autores.

A pesar de que la priorización de problemas es una fase del ASIS según la OPS, esta no se encontró en todos los países, y en aquellos donde se identificó, esta fase se caracterizó por tener técnicas y pasos que varían entre países. La priorización requiere que a nivel continental se formulen nuevas investigaciones que permitan conocer las ventajas y desventajas de cada método de priorización según contexto y su ámbito de aplicación, ya que, ante la ausencia de criterios metodológicos explícitos, los procesos de priorización se pueden convertir en estrategias para favorecer los intereses de grupos económicos y políticos en particular, sin que ello guarde relación con las necesidades y expectativas de las comunidades.

Frente a la comunicación de los resultados, una de las principales limitaciones de esta investigación fue encontrar documentos de ASIS actualizados y desagregados según nivel territorial, evidenciando una limitada utilización de nuevas tecnologías para la información y comunicación que faciliten la comparación entre territorios y países. Esto se hace evidente, por ejemplo, al intentar recuperar los ASIS municipales de Bolivia, donde en la página del SNIS-VE (Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica) en el apartado de ASIS solo se puede encontrar un informe del año 2015, lo cual plantea la pregunta: ¿hasta qué punto la disponibilidad de información refleja la precariedad de los servicios.

Sin embargo, la apropiación social del conocimiento ha tenido desarrollos significativos en Colombia, donde se expidió una política pública en este aspecto. En el ASIS esto se hace evidente ya que en la página web del ministerio se pueden encontrar los análisis situacionales de cada municipio, lo cual es muy útil para los núcleos académicos y las autoridades sanitarias; sin embargo, representa una barrera para que la comunidad se apropie de dicha información, principalmente por su diseño y lenguaje predominantemente técnico, además de las dificultades de acceso a internet en vastas zonas de la geografía nacional.

Finalmente, esta investigación se centró en los lineamientos metodológicos, por lo cual es necesario evaluar y corregir las diferentes limitaciones técnicas que se tienen en cada país para adherirse a los lineamientos en diferentes escalas (nacional, departamental, municipal). Se encontraron pocas investigaciones referentes a este tema, pero más importante aún, es necesario abordar las diferentes formas de entender la equidad en salud (lo ético) y cuál es el impacto de los ASIS para transformar la realidad en salud de un territorio determinado (lo político), ya que se ha demostrado que el ejercicio de construcción del ASIS sigue realizándose con el fin de cumplir un requisito, y los resultados generados todavía no orientan la toma de decisiones a nivel territorial.

Conclusión

Los documentos oficiales revisados incorporan las orientaciones de la OPS para diseñar sus análisis situacionales de salud, pero la forma en la que orientan su construcción varía sustancialmente entre países, en lo que se refiere a la participación comunitaria, el tipo y uso que se le da a las fuentes de información (cualitativas y cuantitativas), los métodos de priorización y las estrategias para la divulgación de resultados. Esta investigación sugiere que, para que el ASIS pase de un nivel descriptivo a un nivel analítico, se requiere buscar alternativas costo-efectivas de articulación entre las diferentes fuentes de información cuantitativas de carácter oficial. Por último, se evidencia que la participación comunitaria, el uso de fuentes primarias cuantitativas y el uso de técnicas cualitativas representan una alternativa importante en la escala municipal.