Introducción

El impacto del conflicto armado en Colombia es devastador, al igual que en otros países donde ocurre (1). Según Duran et al. (2007) (2), Colombia presenta una de las cifras más altas de desplazados en el mundo, con cerca de 9,5 millones de personas afectadas, lo que ha impactado gravemente al país. Entre los principales responsables de este flagelo se encuentran los grupos armados no identificados, que representan un 50%, seguidos por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las FARC-EP, con un 16% y 13%, respectivamente. De acuerdo con el informe sobre desplazamiento forzado del primer semestre del 2023, emitido por la Unidad para las Víctimas (3), 55,078 personas fueron desplazadas; el 32% (17,624) de los casos migraron a cinco municipios principales: Buenaventura (5,333), Cali (3,305), Bogotá (3,052), Medellín (3,012) y Sincelejo (2,843).

Frente a la magnitud del problema y sus impactos, Colombia sancionó en 2011 la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones” (4). Bajo esta normativa, las personas no solo reciben el restablecimiento de sus derechos, sino también una reparación integral por los hechos que las convirtieron en víctimas (5). El Ministerio de Salud colombiano implementó el PAPSIVI “con el fin de mitigar el sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental, y a la reconstrucción del tejido social” (6). Este programa comenzó a implementarse en 2012 a través de las Empresas Sociales del Estado (ESE) y ONG seleccionadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. En el municipio de Santiago de Cali operan cinco ESE, aunque la población víctima se concentra principalmente en dos sectores: la ladera (7) y el oriente de la ciudad.

El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) es parte del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en respuesta a las medidas de rehabilitación en el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia (8). Este programa es implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y comenzó en las zonas con mayor presencia de víctimas.

El PAPSIVI se constituye como un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias que permiten a los diferentes actores atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas, ocasionados por o en relación con el conflicto armado, a nivel individual, familiar y comunitario (incluyendo a los sujetos de reparación colectiva). El objetivo es mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental, y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades (9).

El programa consta de dos grandes componentes: la atención psicosocial y la atención integral en salud. El primero se enfoca en el daño y las afectaciones psicosociales, mientras que el segundo abarca la salud física y mental. Ambos componentes están orientados a superar las afectaciones relacionadas con el hecho victimizante (Decreto 4800 de 2011, Artículo 164).

La falta de evaluaciones sistemáticas sobre la implementación de los programas es una de las carencias más frecuentes, lo que limita la evaluación, el control y la solvencia de cualquier programa (10). Las investigaciones realizadas sobre la evaluación de programas han tendido a ser principalmente de tipo sumativa, limitándose a comprobar si se han logrado mejoras como resultado de la intervención. Sin duda, la evaluación de resultados es importante, pero también es necesaria una evaluación de proceso o de la implementación del programa, especialmente en programas de amplia aplicación, como los desarrollados en el ámbito social y diferencial (11).

En la revisión de literatura realizada, no se encontró un estudio que evalúe el proceso de implementación del PAPSIVI en Cali desde la perspectiva de las víctimas y los operadores. Es de vital importancia conocer y reconocer las opiniones de las víctimas, ya que son sujetos permanentes de intervenciones sociales y, en muchas ocasiones, no se las tiene en cuenta en la formulación e implementación de programas sociales, ni mucho menos para evaluar la efectividad de estos (12).

La evaluación es, en esencia, un proceso de aprendizaje que permite detectar y corregir errores a nivel de programas o proyectos, y generar una actitud cuestionadora y sistemática a nivel de políticas (13). Según Manel Nebot, en su artículo "Valorando la efectividad de las intervenciones en salud pública: la fuerza de los ‘diseños evaluativos débiles’", desde hace algunos años asistimos a un creciente debate conceptual y metodológico sobre la necesidad (y especialmente la forma) de superar el paradigma del diseño experimental en la evaluación de resultados en salud pública (14). Para algunos autores, no tiene sentido buscar indicadores objetivos de efectividad que solo podrían valorarse en el contexto específico de la intervención, por lo que se debe entender “desde dentro” los mecanismos del cambio que sigue a un programa (15). Efectivamente, la imposibilidad de controlar todos los factores relevantes que influyen en la intervención, especialmente los contextuales, obliga a buscar métodos y enfoques distintos.

La falta de evaluaciones sistemáticas sobre la implementación de programas sociales sigue siendo una de las mayores limitaciones, lo que afecta el seguimiento, control y solvencia de cualquier iniciativa (16). En este sentido, más allá de evaluar la ejecución y efectividad de la política, es crucial enfatizar la importancia de generar diálogos, discusiones, argumentos, contradicciones, oposiciones y consensos que se den en el proceso de implementación de los programas sociales. Esto permite evaluar el grado de cumplimiento y satisfacción de las víctimas del conflicto armado respecto al ejercicio de su derecho a la atención (17).

El objetivo del presente artículo es mostrar los resultados de la evaluación de coherencia y relevancia del PAPSIVI en Santiago de Cali, durante el período 2012-2015, como parte del componente de atención psicosocial desde la perspectiva de operadores y víctimas. Se utiliza un enfoque cualitativo que permite reportar los entendimientos implícitos, no explícitos, subyacentes en las historias que las personas entrevistadas revelaron, aportando así al análisis de políticas información útil para reorientar y mejorar la efectividad de la estrategia diseñada por el gobierno.

Metodología

Esta investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, justificado en el hecho de que su objeto de estudio es la evaluación de un programa de gran contenido social (18). Existe la necesidad de interpretar, desde la vivencia de los actores, una experiencia de atención psicosocial, física y mental en el contexto de la violencia colombiana, cuya realidad compleja y múltiple debe ser reconstruida y analizada no solo desde la descripción o cuantificación del fenómeno exterior o aparente, sino también desde los significados que la experiencia representa para sus protagonistas (19).

Se trata de una investigación evaluativa de proceso con enfoque narrativo basado en Roe (20), en la que se siguió el modelo de evaluación de programas de promoción de Potvin (21). Para ello, se aplicaron 11 entrevistas semiestructuradas a víctimas y a profesionales responsables de la implementación del PAPSIVI en una Empresa Social del Estado ubicada en Cali, cubriendo el período histórico de 2012 a 2015.

La estrategia metodológica se sustenta en dos componentes clave. En primer lugar, se utilizó la metodología de Potvin sobre criterios para evaluar programas de salud. Este modelo organiza el proceso de implementación de un programa según ciertos criterios de evaluación; en este artículo se abordaron la coherencia y la relevancia. Para analizar esta primera parte, correspondiente a esta investigación evaluativa, se aplicaron entrevistas.

Una segunda estrategia consistió en abordar las narrativas de los actores (sujetos participantes) según el enfoque de Emery Roe; esto incluye el conjunto de relatos de vida que reflejan las discusiones y convergencias discursivas sobre la experiencia personal de formar parte del programa. Las dimensiones de abordaje se alinearon con los criterios de Potvin, lo que permitió detallar aspectos como la concepción del programa y la participación en su diseño, el proceso de implementación en términos de estrategias de acceso, el derecho a beneficios, la consecución de logros en salud mental psicosocial, así como los logros y adaptaciones que el programa realizó, de los cuales se derivan sus aprendizajes.

Diseño de la muestra

Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo propositivo (22). Al indicar que el muestreo es de tipo propositivo, se señala que este no presenta reglas esquemáticas respecto al tamaño de la muestra. En este sentido, todo depende del contexto de la investigación, lo que nos remite a las condiciones en las que se encuentran los casos, representados en personas mayores de edad. Como subrayan los expertos, lo decisivo no es el tamaño de la muestra, sino la riqueza de los datos provistos por los casos y las habilidades de observación y análisis del investigador. El principio fundamental es recolectar datos hasta alcanzar su saturación.

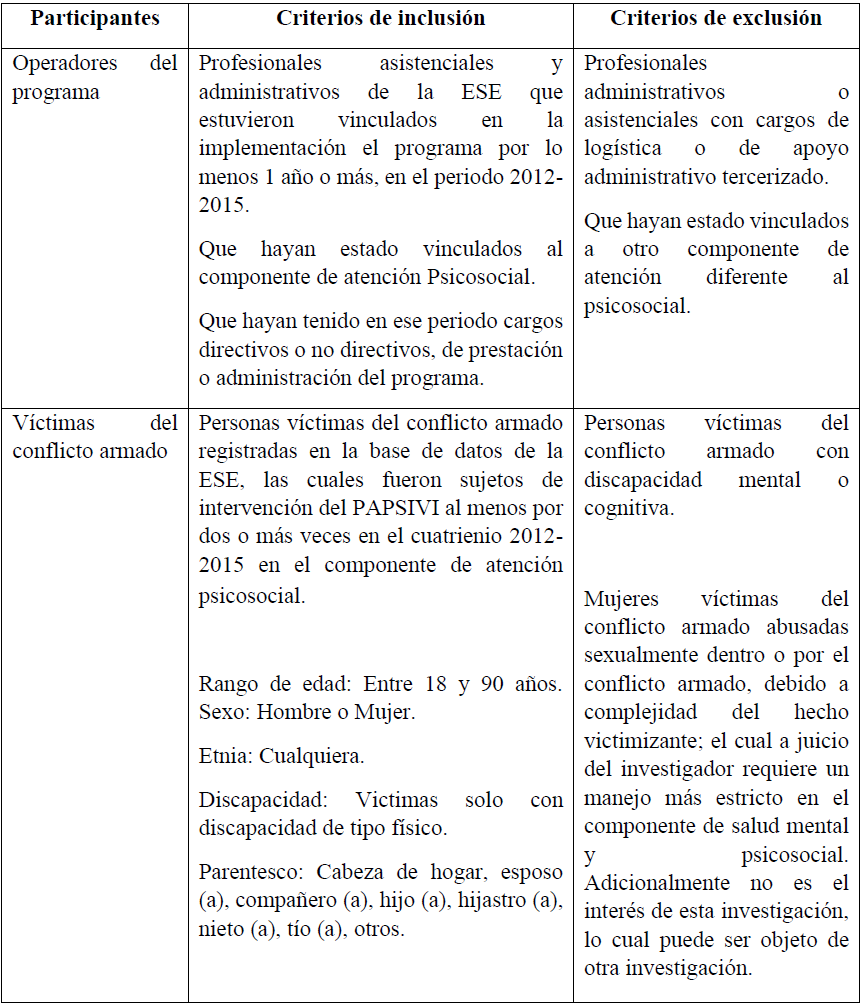

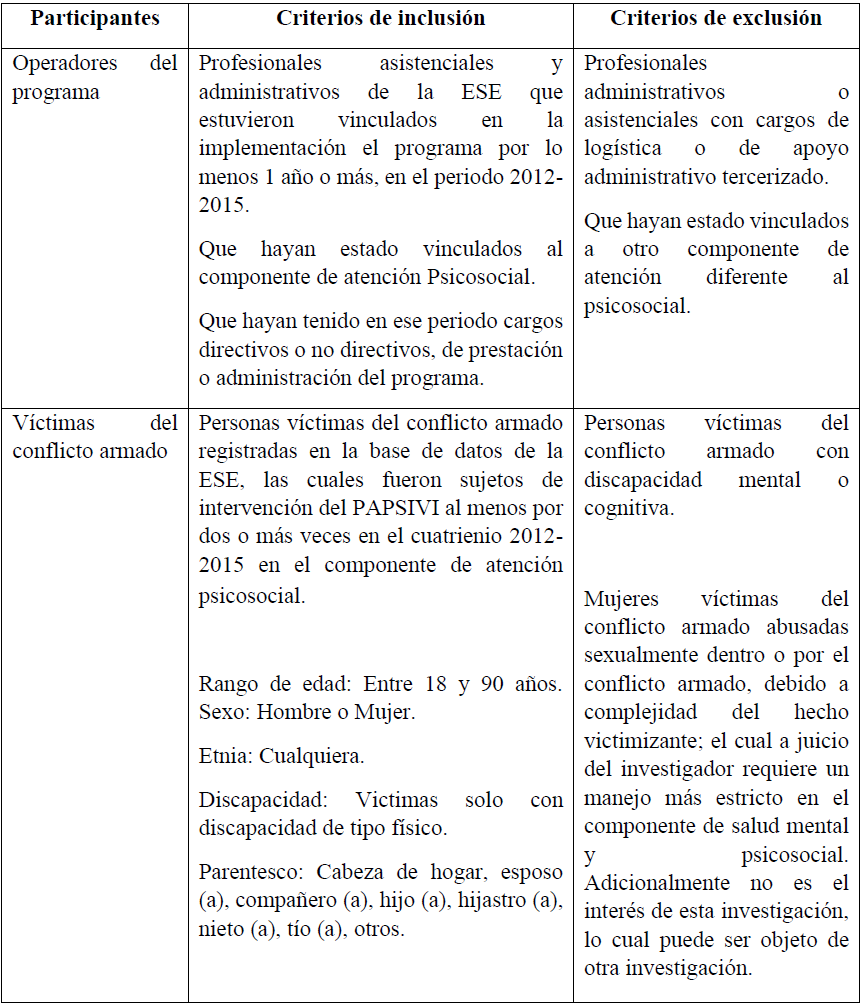

Los participantes son homogéneos y heterogéneos en cuanto a sus características sociodemográficas y ocupacionales, ya que incluyen tanto operadores como usuarios (Tabla 1).

Tabla 1.

Criterios de inclusión y exclusión

Fuente: elaboración popria.

La selección de participantes se orientó bajo los criterios de Gorden, citado por Valles (23), que especifican ¿Quiénes tienen la información relevante?, ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente?, ¿Quiénes están más dispuestos a informar? y ¿Quiénes son más capaces de dar la información con precisión?

Recolección de información

El procedimiento de reclutamiento y acercamiento siguió los pasos y recomendaciones de Ulin Priscilla (19), que incluyen:

-

Se contactó a la entidad responsable de la atención en salud de los participantes potenciales.

-

A esta entidad se le solicitó autorización para acceder a la base de datos de los inscritos activos, con la información completa de su domicilio y número de contacto telefónico.

-

A partir de allí, se realizó una selección al azar (método simple de selección de un caso; cada vez que se lanzaba un dado, el número obtenido indicaba el orden en la lista de casos), siguiendo los criterios de selección.

-

Se hicieron llamadas a los contactos con teléfonos activos, informando sobre el alcance del estudio y concertando una cita presencial con previo consentimiento verbal.

-

Los casos que decidieron no participar en la muestra fueron reemplazados por nuevos casos, siempre agradeciendo en nombre del investigador.

-

Se informó sobre un sitio para la entrevista (institución de atención o domicilio del participante), el cual fue acordado con el participante.

-

Se garantizó el acceso al domicilio del participante, siempre bajo condiciones de seguridad.

-

Una vez acordados el sitio y la hora de la entrevista, se realizó un primer contacto para informar sobre el proyecto y se procedió a firmar el consentimiento informado. Igualmente, se reprogramaron citas cuando el tiempo límite fue excedido (1 hora) o cuando el investigador lo consideró conveniente, de acuerdo con la calidad del participante.

-

Se llevó a cabo la entrevista, finalizando con un gesto de agradecimiento e informando sobre el uso de los datos recopilados y las fases posteriores del proyecto.

El diseño de la entrevista cualitativa siguió los criterios de Valles (1999), con preguntas estructuradas (singulares y secuenciales) y semiestructuradas (guion de temas). Las categorías iniciales de indagación se orientaron en relación con dos dimensiones: la evaluación de la implementación del programa (coherencia, relevancia) y las narrativas de los sujetos (estructura narrativa, identidad del sujeto con el programa, relatos de experiencia procesal, controversias narrativas).

Las entrevistas fueron grabadas para ser transcritas posteriormente en Word. Se realizaron en el contexto institucional y domiciliario, siguiendo criterios de seguridad y confidencialidad. El número de personas seleccionadas en el muestreo fue de 11 (2 en el contexto institucional y 9 en domicilio) (Tabla 2).

Tabla 2.

Características de las víctimas y operadores entrevistados

Fuente: elaboración popria.

Análisis de información

Para el análisis, los registros fueron codificados de manera secuencial con códigos alfanuméricos, manteniendo la confidencialidad de los participantes en la investigación. El análisis de la información de las entrevistas se realizó manualmente en Excel.

El proceso de análisis siguió las pautas sugeridas por Miles y Huberman (24), quienes proponen tres procesos continuos y cíclicos: categorización, estructuración y teorización. La categorización consiste en clasificar e identificar patrones; la estructuración permite representar las relaciones entre las categorías; y la teorización se orienta a interpretar la representación de dichas relaciones (23).

El análisis narrativo de los relatos se apoyó en la propuesta de Emery Roe (26) y se desarrolló en cuatro etapas: identificación de las principales historias o relatos en relación con la controversia de política; determinación de relatos alternativos a los que dominan la controversia (“contra-relatos” y “no relatos”); comparación y producción de un “meta-relato”; y, finalmente, la construcción de una "nueva narrativa".

Resultados

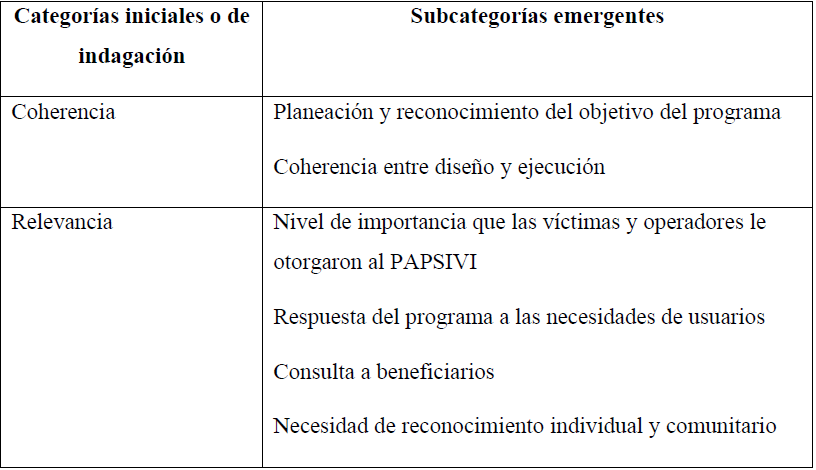

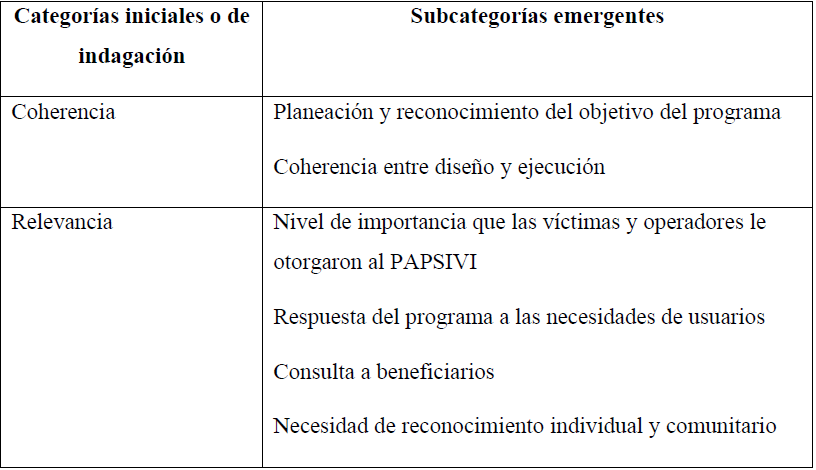

Los resultados obtenidos se dividieron conforme a las categorías derivadas del análisis, teniendo presente las categorías iniciales o de indagación (Tabla 3).

Tabla 3.

Principales categorías

Fuente: elaboración popria.

Coherencia

Esta categoría se compone de dos subcategorías; la primera comprende la planeación y reconocimiento del objetivo del programa, y la segunda abarca la coherencia entre diseño y ejecución.

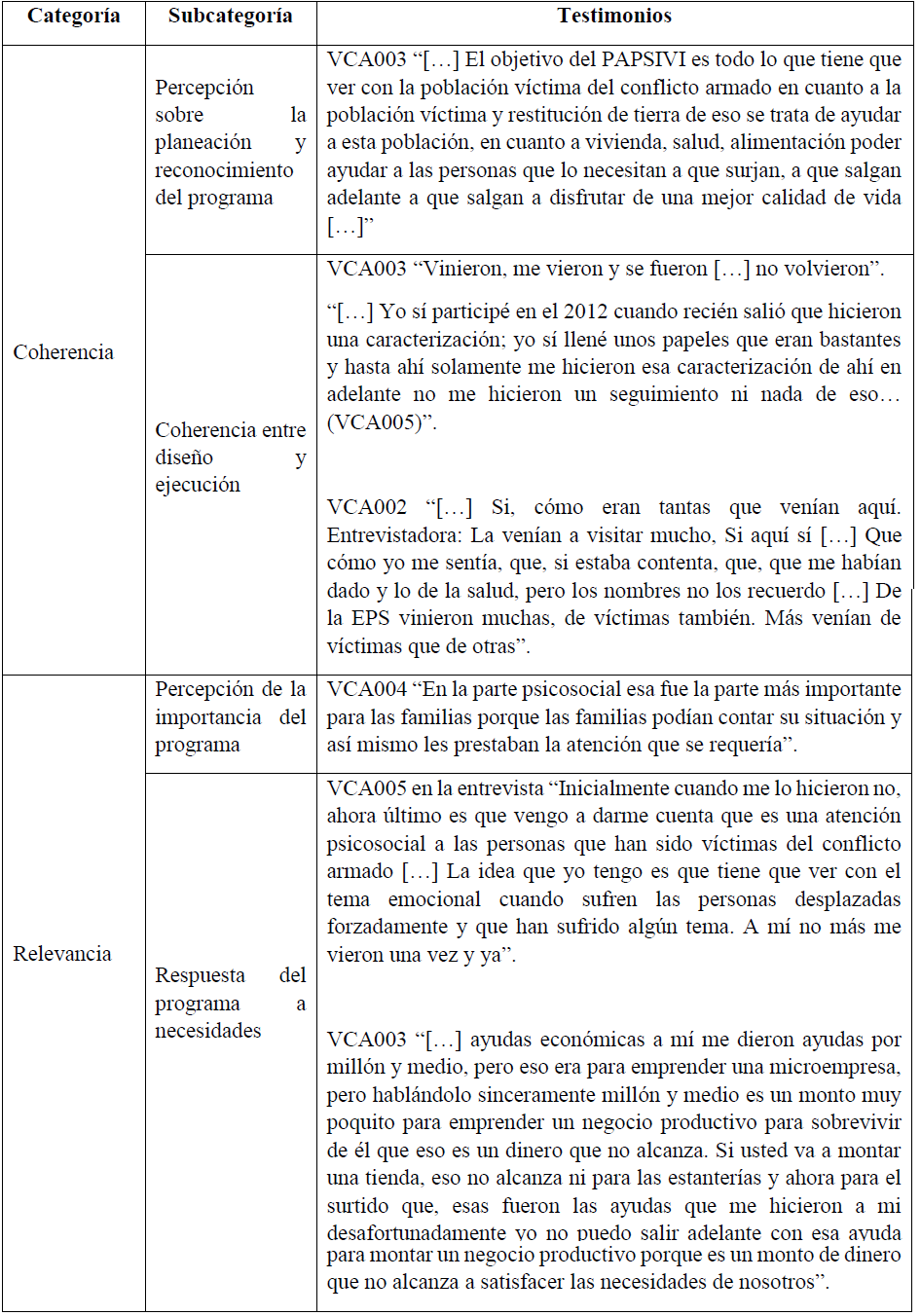

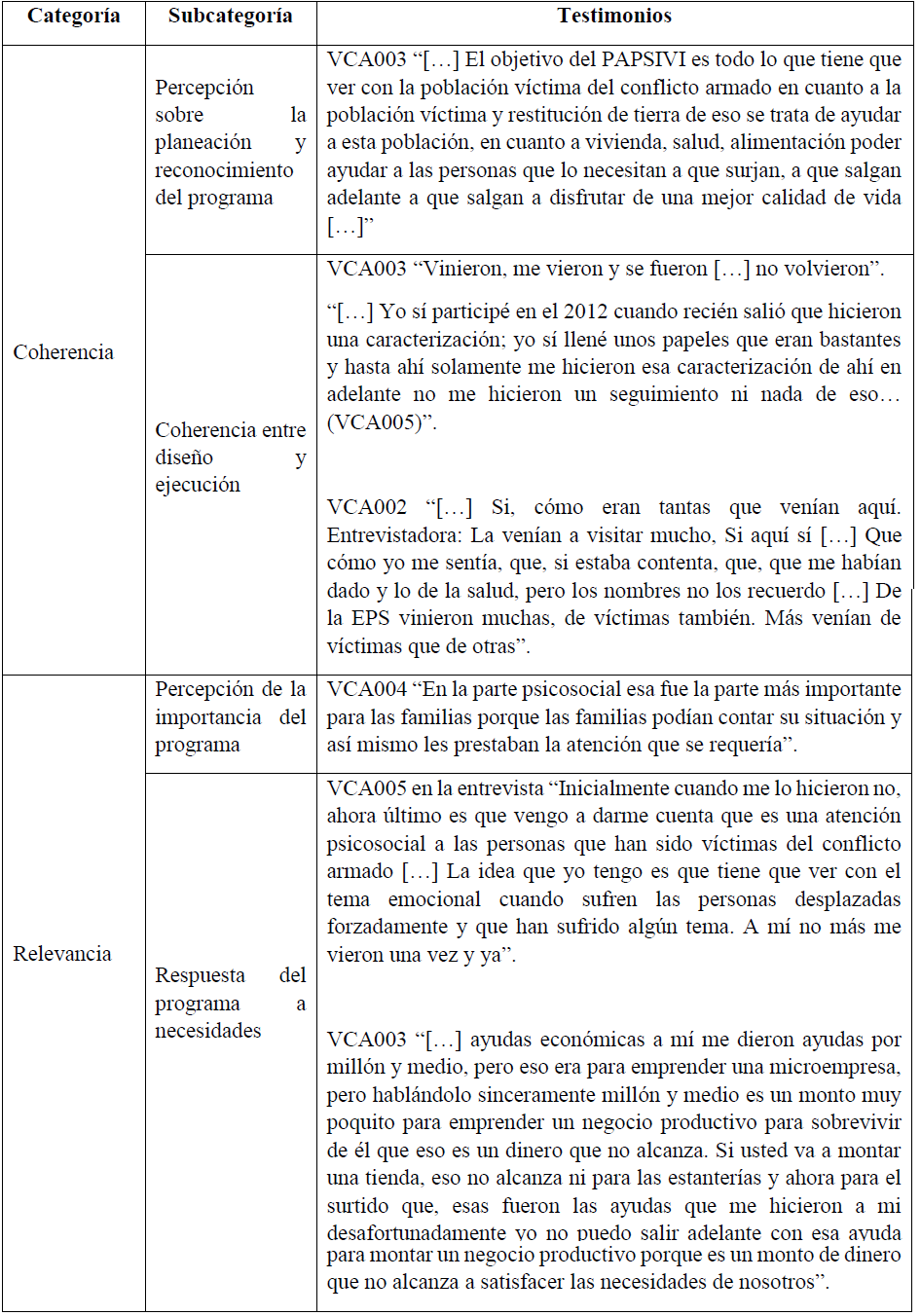

Planeación y reconocimiento

Respecto a la percepción sobre la planeación y reconocimiento del programa, las víctimas reportaron desconocer el objetivo del PAPSIVI (Tabla 4). Consideran que el programa fue creado para el proceso de restitución de tierras y para cubrir necesidades básicas insatisfechas, como alimentación y vivienda. Además, las víctimas tienden a relacionar y atribuir los logros y resultados del programa a otras instituciones o sectores, distintos al propio PAPSIVI, y viceversa.

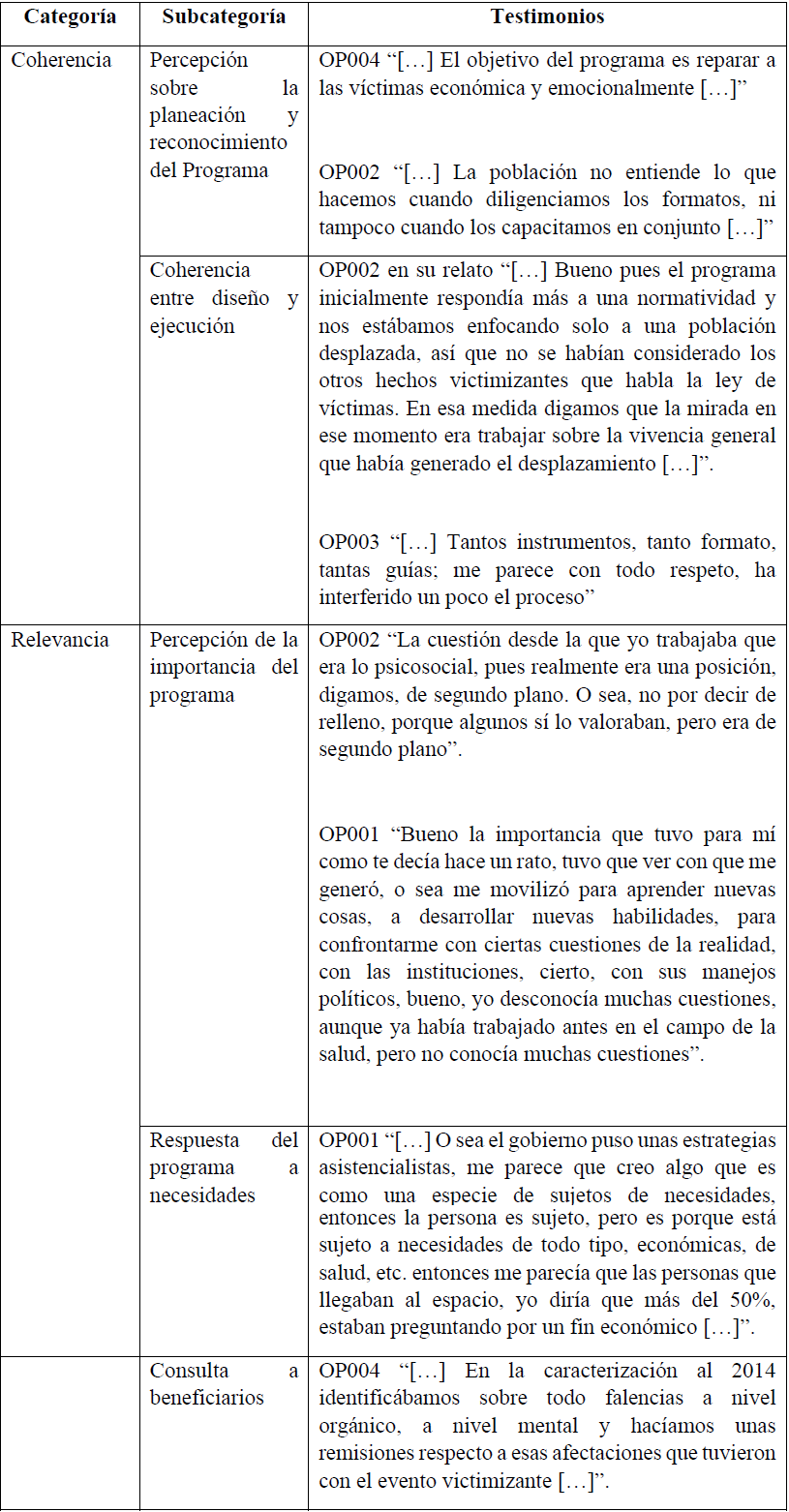

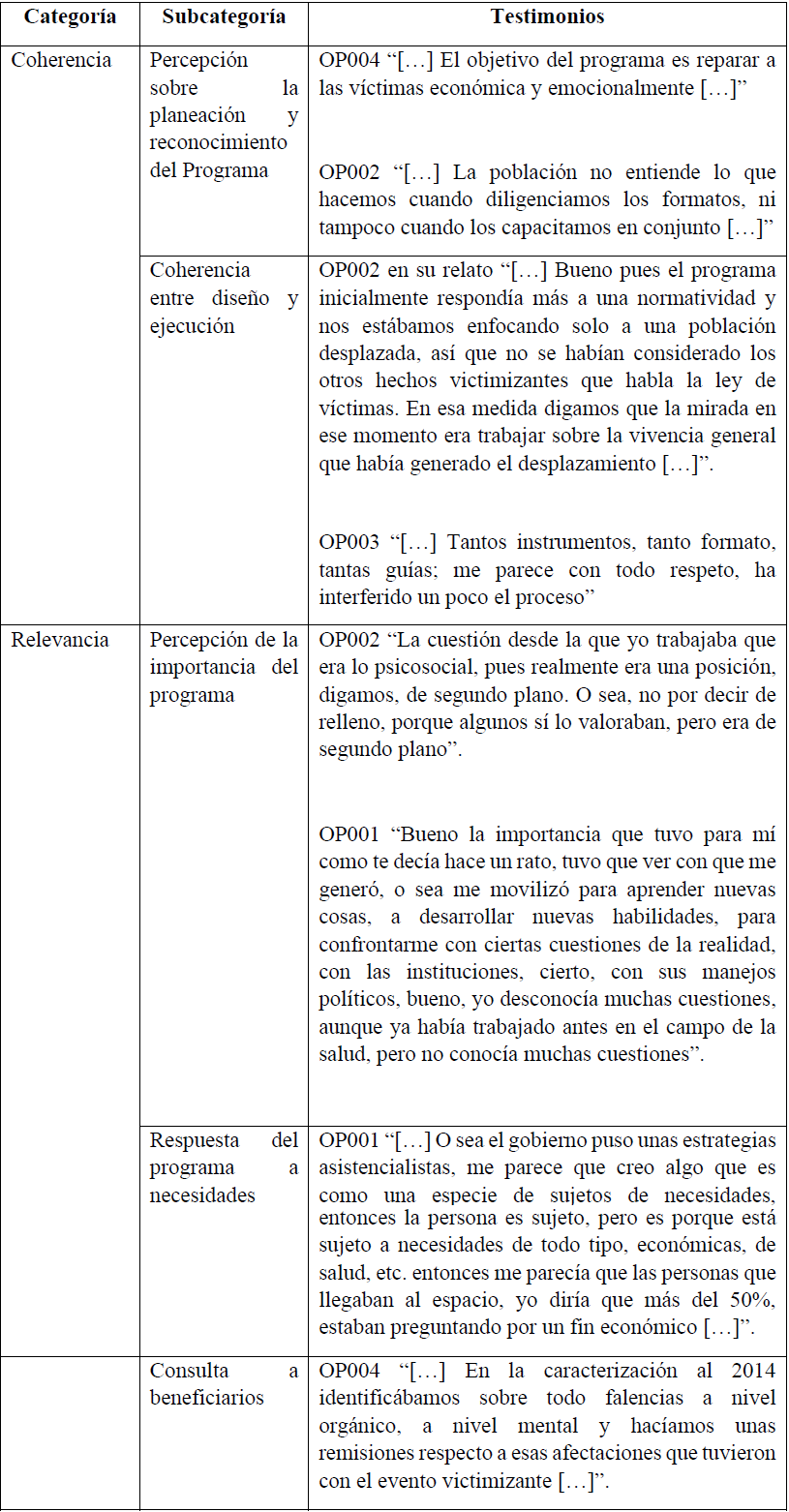

Adicionalmente, los operadores manifiestan que el programa carece de objetivos claros, y que intenta abarcar demasiadas aristas y resolver diversas necesidades. Esto dificulta a los implementadores ejecutar lo que está diseñado, generando confusión en la población y dificultando la identificación de la importancia y funcionalidad del componente psicosocial del programa. Tal como lo expresa el operador OP002: “[…] La población no entiende lo que hacemos cuando diligenciamos los formatos, ni tampoco cuando los capacitamos en conjunto […]” (Tabla 5).

Tabla 4.

Narrativas de víctimas en la atención psicosocial

Fuente: elaboración popria.

Tabla 5.

Narrativas de Operadores en la atención psicosocial

Fuente: elaboración popria.

Coherencia entre diseño y ejecución

Respecto a la coherencia entre diseño y ejecución, algunos sujetos víctimas reconocen que el programa se acercó a ellos para identificarlos mediante la caracterización y el diligenciamiento de documentos que oficializan dicho contacto con la población. Sin embargo, el programa no logró desarrollar ningún vínculo más allá del administrativo. Expresan que se convirtieron en sujetos de estadísticas poblacionales, sin acompañamiento ni seguimiento en relación con sus necesidades.

La población que recibió seguimiento por parte del PAPSIVI manifestó que las instituciones de distintos sectores intervinientes en el tema de población víctima visitan de manera permanente a la comunidad. Esto indica que las instituciones sobreponen sus estrategias con objetivos similares, las cuales, en ocasiones, son desarrolladas en un mismo sujeto o grupo familiar. Además, las víctimas destacaron la discontinuidad del programa como un factor generador de expectativas sin resolución, lo que deteriora la credibilidad en los operadores y desvincula a la población de la implementación del mismo. Sin embargo, reconocen que las estrategias colectivas convocan y movilizan la participación y el entusiasmo por las actividades lúdicas que allí se desarrollan.

Por su parte, los operadores consideran que la implementación de los programas sociales responde más al cumplimiento de la ley 1448 de 2011 que al deseo de cubrir las necesidades de la población víctima. En la ejecución de los programas se van descubriendo aspectos no contemplados en el diseño; en el caso del PAPSIVI, no se tienen en cuenta la dimensión de la población, los daños y la interconexión de los hechos victimizantes.

Por otro lado, algunos operadores expresan que “…Tantos instrumentos, tanto formato, tantas guías; me parece, con todo respeto, que ha interferido un poco en el proceso…” OP003 (Tabla 5). Los operadores identifican algunas barreras que cuestionan la lógica de la intervención. El diligenciamiento de múltiples formatos, instrumentos, guías y plantillas, así como los listados de asistencia, postergan una relación más directa con la comunidad y hacen que el programa se banalice e instrumentalice. Además, la reformulación de los distintos formatos de caracterización año tras año conlleva a revictimizar a la población. Cada individuo y familia atraviesa un curso de vida diferente y no se encuentran en disposición de revivir lo sucedido. Este factor no fue considerado en el diseño de la política pública planteada.

Relevancia

Esta categoría se compone de cuatro subcategorías. La primera comprende el nivel de importancia que las víctimas y operadores le otorgaron al PAPSIVI; la segunda se refiere a la respuesta del programa a las necesidades de los usuarios; la tercera abarca la consulta a beneficiarios; y la cuarta cubre la necesidad de reconocimiento individual y comunitario.

Importancia que las víctimas y operadores le otorgaron al PAPSIVI

Respecto a la percepción de la importancia del programa, las víctimas resaltan que este permitió a la población entablar un vínculo de confianza y sentirse libres para contar sus historias de vida. Este componente psicosocial se constituye en un elemento primordial para la expresión de sentimientos, historias, tragedias y desenlaces del conflicto armado, así como un puente para la resolución de necesidades. De igual forma, se resalta la importancia de la conformación de equipos multidisciplinarios para la implementación; cada profesional impregna su esencia en el contacto con la población, lo que permite que las víctimas reconozcan el valor del acompañamiento, la escucha y la orientación por parte de un equipo, y no se atribuya a un solo profesional.

Por el contrario, muy pocos operadores explicitan la importancia del programa. Dentro de sus discursos, destacan la importancia como un aspecto relacionado con las actividades ejecutadas, como la identificación de la población, el diagnóstico de necesidades de carácter social, económico, psicológico y emocional, con el fin de visibilizarlas y, bajo priorización, definir cuáles son objeto de intervención por parte del programa u otras instituciones, de acuerdo con los recursos disponibles.

Los psicólogos implementadores de la atención psicosocial consideran que el componente psicosocial no es reconocido como eje fundamental; tanto así que podría considerarse un elemento “olvidado” o “de segundo plano”, como lo expresa el OP002: “La cuestión desde lo que yo trabajaba, que era lo psicosocial, era realmente una posición de segundo plano. O sea, no por decir de relleno, porque algunos sí lo valoraban, pero era de segundo plano” (Tabla 5). Es decir, otros componentes, como la salud física y las ayudas económicas, son más fácilmente reconocidos y valorados; lo intangible tiene una apreciación más subjetiva y es relativizado o subestimado por los beneficiarios.

Respuesta del programa a las necesidades de las víctimas

Respecto a esta subcategoría, las víctimas reconocieron que una de las afectaciones que intenta mitigar el programa es la de orden emocional, asociada a las pérdidas humanas, económicas y sociales. Sin embargo, algunos participantes lograron comprender la atención psicosocial al observar la ejecución de estrategias de recuperación emocional en otras víctimas, pero no en sí mismos, porque, aunque fueron identificados y caracterizados al inicio, el programa no logró realizar un acompañamiento más continuo y sostenido.

Los operadores expresaron su inconformidad respecto a los lineamientos del programa y a lo que pretende realizar; es decir, lo visualizan como un identificador de población y necesidades, y no como un vector para la resolución de estas. Además, pusieron al descubierto que las políticas públicas buscan atender a la población mediante estrategias asistenciales y, en algunos casos, no dimensionan la magnitud de la comunidad a atender, lo que genera expectativas muy amplias, específicamente en el componente económico, que en el caso del PAPSIVI están representadas en ayudas humanitarias inmediatas o progresivas, dependiendo de su condición, las cuales no son cubiertas a toda la población.

Consulta a beneficiarios

En esta subcategoría, las víctimas identificaron que la consulta de necesidades sí se realizó, aunque en la mayoría de los casos se redujo a trámites administrativos como evidencia de cumplimiento de requisitos por parte de la Red de Salud, que está sujeta a una relación contractual y al cumplimiento de metas. Los operadores resaltaron que una de las fortalezas del programa fue la consulta de las necesidades de la población mediante la caracterización psicosocial; esta permitió priorizar y dar claridad para la elaboración de los planes psicosociales. De esta manera, se pudo dar respuesta inmediata a necesidades vitales básicas, como el derecho a la salud, a través de consultas médicas o servicios de promoción y prevención, y también brindar claridad respecto a las actividades que los operadores debían ejecutar a mediano o largo plazo, aún si estuvieran prediseñadas en los lineamientos y consignadas en las metas contractuales.

Necesidad de reconocimiento individual y comunitario

Respecto a la última subcategoría, solo las víctimas se pronunciaron al respecto, expresando la inconformidad que les genera el no reconocimiento de su identidad por parte de los programas sociales e instituciones implementadoras, no solo como víctimas del conflicto armado, sino como campesinos. Reclaman la necesidad de que la población de las ciudades valore la labor del campo (Tabla 5).

Discusión

En Colombia, el conflicto armado es un problema estatal/político polémico y complejo de abordar. Existen diversas maneras de entender la violencia y la atención psicosocial (27), tanto a nivel supraestatal como a nivel estatal y subestatal por parte de distintos actores dentro de un mismo nivel, los cuales pueden distorsionar el proceso de implementación, así como los problemas y objetivos compartidos en la etapa de formulación de políticas de atención a víctimas del conflicto armado. No se puede esperar que al oír la mención de “atención psicosocial” todos los actores entiendan lo mismo, lo que ocasiona que cada uno aplique el término según su propia interpretación, sin una aclaración previa, puesto que, probablemente, haya asumido que comprende inequívocamente el concepto (28).

El enfoque psicosocial surgió como resultado de la experiencia de acompañamiento a poblaciones víctimas de la violencia sociopolítica, particularmente en el contexto latinoamericano (29). De acuerdo con las narrativas de los participantes, este acompañamiento psicosocial fue suplido por un conjunto de acciones estatales que disminuyen notablemente la autonomía del ámbito intervenido, es decir, de la población sujeta al PAPSIVI. El enfoque estuvo orientado a intentar resolver necesidades de salud física, mediante la consecución de citas y la autorización de procedimientos, así como capacitación en temas de autocuidado y proyecto de vida. No se evidenció que se propiciaran espacios para que la población luchara por el restablecimiento de los derechos vulnerados ni por la reivindicación de la dignidad tras los hechos de victimización.

Por otro lado, se debe buscar el entendimiento del sufrimiento de las víctimas principalmente a través de las características contextuales, en lugar de diagnosticar basándose en criterios estandarizados (32). Un programa integral de atención psicosocial no puede, entonces, entenderse o aplicarse como una lista de actividades preestablecidas, ni implementarse como una receta; por el contrario, este tipo de programas debe trabajar junto con las víctimas para entenderlas y encontrar aspectos o situaciones que les impiden vivir como desean.

Dentro del presente estudio, una idea muy abordada es el cuestionamiento de dos preceptos. Uno se refiere a las competencias de los profesionales psicosociales para cumplir con la implementación del PAPSIVI; dichos operadores, en muchos casos, no logran comprender en su totalidad el enfoque psicosocial de la política pública y, por ende, no tienen claridad respecto a los objetivos del programa. El otro aspecto, que se desprende del anterior, es el cuestionamiento de los operadores sobre las formas de abordar la problemática de intervención, pues mientras unos implementan intervenciones individuales, otros dan relevancia al trabajo comunitario y otros realizan una mezcla de intervenciones para el cumplimiento de metas contractuales.

Bello y Ruiz Ceballos (31), por ejemplo, discuten acerca de la importancia de una intervención comunitaria y no solamente centrada en aspectos psicológicos, considerando que las problemáticas se viven de manera colectiva. De igual manera, Beristain y el Fondo de Justicia Transicional (33) destacan la importancia de contar con enfoques que no descontextualicen las respuestas o problemas psicológicos, permitiendo comprender mejor las reacciones de las víctimas. Este autor propone ejecutar la intervención psicosocial a partir de un enfoque holístico basado en la comunidad, donde se conciben diferentes aspectos inherentes al ser humano, como sus emociones, sentimientos, espiritualidad y cuerpo, en lugar de dirigir el trabajo exclusivamente hacia un solo aspecto, lo que no lograría el bienestar completo de la persona. El PAPSIVI es una evidencia de que implementar dicho enfoque no es un trabajo sencillo.

En conclusión, la población víctima no se siente del todo protegida ni restituida en sus derechos. Bajo este precepto, superar la brecha que separa los imaginarios comunitarios de los institucionales requiere acciones inmediatas, considerando tres aspectos fundamentales (34): 1. El reconocimiento de la política como un eje fundamental de procesos de atención y reconciliación; 2. Evaluar el proceso de implementación de las políticas; y 3. El desempeño del papel protagónico de los profesionales que intervienen en el área psicosocial.

Adentrándonos propiamente en el componente de evaluación de programas sociales, se encuentra en la evidencia nacional, específicamente en la oferta estatal de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado interno de la Procuraduría General de la Nación (30), que todo programa de atención psicosocial a víctimas debe ser planeado y ejecutado cumpliendo unos requerimientos mínimos de racionalidad en materia de derechos humanos. Entre ellos se espera que, primero, cada programa tenga claro la especificidad individual del mismo, sin ser incorporado dentro de otros programas creados para atender las necesidades de comunidades vulnerables en general. Segundo, que se logre la cobertura económica suficiente para cubrir la atención de toda la población de víctimas.

Tercero, se requiere un presupuesto suficiente y oportunamente disponible. Las autoridades competentes no pueden excusarse en la falta de recursos para no cumplir con las obligaciones inherentes a la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas. La Procuraduría General de la Nación recomienda no realizar contratos ni ejecutar dinero de proyectos psicosociales de corta duración sin primero clarificar aspectos como los criterios de atención o la continuidad. En este sentido, siempre se debe dar continuidad a los procesos hasta su culminación, realizando el seguimiento respectivo.

Y cuarto, se debe contemplar la participación de los involucrados en la evaluación del programa, incluso los actores intersectoriales; con ello se logra legitimar el proceso y sus resultados.

Conclusiones

El PAPSIVI logra identificar y georreferenciar a la población en sus territorios mediante instrumentos de caracterización, los cuales generan interferencias para establecer contactos más cercanos con la comunidad. Pretende abarcar diversas aristas y resolver distintas necesidades de orden individual, familiar y comunitario. Sin embargo, la necesidad predominante de la población es de nivel económico, lo cual se sale del objetivo para el cual fue concebido el programa. Esto nubla la percepción de las víctimas y les impide identificar la importancia y la funcionalidad del programa en su componente psicosocial.

La discontinuidad del programa genera expectativas no resueltas, lo que deteriora la credibilidad en los operadores y desvincula a la población de la implementación del mismo. Por último, la ejecución del programa responde más al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 que al deseo de cubrir las necesidades de la población víctima, desconociendo también otros hechos como el secuestro, las masacres, etc.

Es necesario diseñar procesos de atención que estén orientados a resolver las diferentes dimensiones de la problemática, en conjunto con todos los actores y sectores. De ahí parte el adecuado planteamiento de los objetivos del programa y la comprensión de los límites de cada sector. En lugar de dirigir esfuerzos separados que repiten intervenciones y estrategias por cumplir metas, se debe atacar la raíz del problema para evitar que las problemáticas permanezcan intactas y lograr un efecto positivo a mediano plazo.

La atención psicosocial involucra no solo la realización de tareas específicas de identificación y activación de rutas de atención, sino también procesos de formación del talento humano y articulación intersectorial, que busquen de manera conjunta mitigar los daños en la integridad física y mental de la población. Aunque la intersectorialidad es un proceso complejo, los actores reclaman que las instituciones se encuentren en sintonía para que lo diseñado logre implementarse y, así, los logros del programa sean alcanzables.

Recomendaciones

En el diseño del programa, los principios más predominantes son la atención diferencial y el enfoque de derechos, los cuales parecen no incorporarse de manera seria y consistente por parte de los implementadores. Los tomadores de decisiones deben diseñar estrategias que permitan a los profesionales introyectar y aterrizar los conceptos para que la política cumpla con el criterio de fidelidad y no se convierta en un proceso utópico.

Asimismo, en el diseño no se incorporaron procesos claros de evaluación de la implementación, sino solo el cumplimiento de metas. Esto conlleva a dejar total libertad de implementación a los operadores. Los diseñadores de las políticas deben fortalecer los procesos de vigilancia y control en la ejecución de los programas, para garantizar no solo el resultado, sino también la seguridad y el respeto hacia la población.

Es importante realizar nuevas evaluaciones de la implementación de programas sociales que involucren, además de las perspectivas de los ejecutores y receptores, la voz de los formuladores de los programas, quienes tienen una visión global de la problemática a intervenir. Las opiniones y perspectivas de la pluralidad de actores vinculados al proceso, desde su nacimiento hasta su efectivización, permitirían comprender las debilidades y fortalecerlas para cumplir con los objetivos propuestos y lograr la fidelidad de dicha intervención.

Consideraciones éticas

La investigación se rigió por los principios éticos emanados de la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, que establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Esta resolución la cataloga como investigación de riesgo mínimo, ya que este trabajo investigativo empleó el registro de datos a través de procedimientos como entrevistas y no se realizaron intervenciones a los participantes. Contó con el aval del Comité de Ética de la Universidad del Valle, según el acta de aprobación 010.017 del 29 de agosto de 2017.

A los participantes se les leyó y explicó el consentimiento informado, el cual fue aceptado y firmado. Posteriormente, se procedió a realizar la entrevista, que tenía una duración aproximada de 60 a 90 minutos, previamente autorizada para su grabación y transcripción en un documento de texto digital para el respectivo análisis de la información. Las preguntas estaban orientadas a conocer la percepción sobre la implementación del programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. En la realización de las entrevistas se contó con el apoyo de un profesional en psicología para brindar primeros auxilios psicológicos; sin embargo, no se presentó ninguna situación que requiriera intervención.

Conflicto de intereses

El autor no declara ningún conflicto de interés.