Introducción

Esta investigación tiene por objetivo identificar los valores y principios que la Iglesia Católica mexicana busca transmitir a sus feligreses por medio de sus catequesis. Entendemos los valores y principios como unidades fundamentales sobre los que se articula, en este caso, una doctrina catequética. Para esto, se hará uso del análisis crítico del discurso (ACD) como modelo teórico metodológico que nos permitirá descomponer los elementos presentes en los manuales de enseñanza de la catequesis y reordenarlos, para vislumbrar los valores y principios religiosos que –con dichos manuales– la Iglesia Católica pretende transmitir a las nuevas generaciones, como institución capaz de ejercer poder.

¿Por qué resulta importante analizar manuales de catequesis? Principalmente porque constituyen una base común de enseñanza de la fe. Estos manuales serán enseñados por catequistas como posición de poder (similar a docentes), y se buscará que sus valores y principios sean aprendidos por las infancias que habitan un territorio arquidiocesano, lo que podría incidir en sus procesos de socialización

1

.

Además, en casos en los que los niños y niñas no asisten a colegios u organizaciones que impartan educación religiosa o asignaturas similares serán la única enseñanza institucional en la fe a la que tendrán acceso; esto se enfatiza porque dichas catequesis están pensadas para su uso en parroquias y unidades pastorales que no necesariamente responden a una escuela católica. La discusión ha sido fortalecida con la constitución Lumen gentium (1964) y los primeros documentos conclusivos de la Celam

2

para entender y extender el involucramiento de la Iglesia Católica en las escuelas y fuera de ellas

3

, incluso en contextos de conflicto

4

.

Para identificar los valores y principios de fe presentes se eligieron manuales de catequesis de tres regiones mexicanas (norte, centro y sur) que pudieran resultar representativas, tanto por su reconocimiento institucional como por su diversidad. Es decir, hablamos de manuales respaldados por unidades eclesiales, que a la vez se enseñan en regiones histórica y socialmente diferentes entre sí. Un tercer criterio consistió en manuales con énfasis en la preparación sacramental, con valores y princios de fe con un fin práctico, como lo son la confirmación y la primera comunión.

De esta forma se eligieron las catequesis oficialmente impulsadas por las arquidiócesis de Monterrey (norte) –que ha tenido amplia presencia en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)–, Tuxtla (sur) –cuya historia ha estado ampliamente relacionada con las comunidades originarias, la diversidad religiosa y problemáticas sociales “de a pie”–, y la Primada de México (centro), como la unidad administrativa de mayor peso en el país y ubicada en su capital.

Marco teórico-metodológico

Análisis crítico del discurso: modelo teórico-metodológico

Aunque son pocos los estudios que desde el análisis crítico del discurso tratan de entender lo religioso, podemos encontrar ejemplos que muestran su potencial para profundizar en sus soportes discursivos

5

. El discurso es mucho más que lo escrito y ninguno es espontáneo. Un discurso existe gracias a una serie de elementos sociales, permitiendo su construcción, su materialización, su recepción y continuidad en el tiempo.

Así, podemos entender tres dimensiones: (1) producción, (2) recepción y reconocimiento, y (3) circulación

6

. La producción se refiere a lo dicho en este párrafo. La recepción y reconocimiento explican cómo los discursos interactúan con los receptores o enunciatarios, de qué manera son atendidos, rechazados, aceptados, negociados o resignificados

7

a nivel individual y colectivo. La circulación es el modo como –después de ser recibidos y reconocidos– son nuevamente puestos en circulación con sentidos no siempre iguales a los que fueron pensados en la producción.

Sigal y Verón

8

lo reducen a la diferencia entre la recepción y la producción, es decir, a los cambios por los que pasó el discurso entre ambos procesos, que se traducen en una variedad de discursos puestos nuevamente en interacción unos con otros, incluso generando nuevas formas, sentidos o significados.

Esta complejidad que involucran los discursos, entre otras dimensiones, demanda el estudio de la interacción, el contexto y el poder. Con ello entendemos que las materialidades discursivas no pueden analizarse de forma aislada, sino se deben observar elementos externos que permitan mayor entendimiento para dimensionarlos correctamente.

Para esto nos fundamentaremos en el análisis crítico del discurso, principalmente desde la perspectiva de Teun Van Dijk, quien enfatiza en la interacción social para estudiar el discurso, que supone poner atención a “las acciones sociales que llevan a cabo los usuarios del lenguaje cuando se comunican entre sí en situaciones sociales y dentro de la sociedad y la cultura en general”

9

.

Entendemos entonces que los manuales de catequesis son resultado de procesos de interacción complejos que, además de su producción, aprovechan toda una maquinaria institucional para posicionarse en parroquias, colegios y otras estructuras eclesiales. Con ello también se involucra la formación (o falta de formación en otros casos) de las catequistas y los catequistas, el desarrollo de programas, las actividades “extra” como posadas, elaboración de coronas de adviento, festivales de Día de Reyes y otras que ponen en acción algunos de los valores y principios religiosos que buscan transmitir.

Relacionado con lo anterior, el análisis crítico del discurso ve el discurso como una práctica social, ya que “es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social”; abordar el tema del discurso desde esta perspectiva “significa adentrarse en el entramado de las relaciones sociales, de las identidades y de los conflictos, e intentar entender cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un momento histórico, con unas características socioculturales determinadas”

10

.

Con esto queremos enfatizar en que estos manuales no solo reflejan elementos de la doctrina católica, sino que se fundamentan en ellos y se materializan de acuerdo con el contexto en el que son producidos: un discurso en un tiempo-espacio particular jamás será idéntico al producido en otro tiempo-espacio, aunque los elementos que se pretendan transmitir sean los mismos; y dicho sea de paso, igual sucede con la recepción y la circulación.

En este sentido y derivado de los actos de habla

11

podemos entender que el simple hecho de que los discursos existan es reflejo de las estructuras sociales; a su vez contribuyen a crear realidad y así se vislumbra su dimensión práctica; con ello entendemos que los discursos, por el simple hecho de existir, permean en la vida social y la transforman, lo que los dota de un carácter performativo que inicia en su producción.

Por otra parte, tales discursos se componen de enunciados entendidos como la unidad mínima de sentido; para entender la construcción de estos enunciados y de los actos de habla “se parte del principio de que el uso lingüístico se da en un contexto, es parte del contexto y crea contexto”. Derivado de este contexto, “la unidad básica es el enunciado entendido como el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario”

12

. Calsamiglia y Tusón explican que los enunciados se combinan para formar textos que construyen una unidad comunicativa, intencional y completa, a los que se les asigna sentido al considerar los factores del contexto cognitivo y social.

Sin embargo, para este trabajo preferimos reconocer los procesos de enunciador y destinatario

13

, en lugar de enunciador y enunciatario. Entenderlo de esta forma nos permite reconocer que no todos los discursos son pensados para recibir una respuesta, sino que se construyen en función a destinatarios ideales que recibirían el mensaje y lo circularían de la forma como el enunciador lo deseara.

La dimensión del poder

Para Van Dijk, el componente principal que estudia el análisis crítico del discurso es el poder, y “se centra en los problemas sociales, en especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso del poder o la dominación”

14

. En ocasiones, esto no se manifiesta de forma directa o evidente, sino que puede consolidarse en forma de asimetrías, es decir, en las distancias cortas o amplias que pueda haber entre quienes generan los discursos y quienes interactúan con ellos, quienes los reciben o los circulan.

Así, entendemos que la Iglesia Católica como institución es un actor social con gran poder, y este genera asimetrías, voluntarias e involuntarias, entre la jerarquía y los laicos. También entendemos que los manuales de catequesis se ven inmersos en dinámicas al ser considerados soportes de los intereses de un poder religioso.

En Van Dijk, el estudio del poder debe tomar las experiencias y opiniones de los miembros de los grupos “dominados” y apoyar sus luchas; en este caso, de los laicos y su participación al interior de la Iglesia. Aunque escapa a los objetivos de este trabajo, el análisis de los manuales consolida un primer paso, para después ahondar en su recepción y circulación. Lo que dicho análisis sí toma en cuenta es el contexto de producción de los discursos, los elementos con los que interactúan, los contextos; así, observamos algo más allá de esas posibles asimetrías: profundizamos en su materialización y posibles implicaciones

15

. El poder social es propiedad de la relación entre grupos y otras formaciones sociales, pero se da entre personas, a título individual, que son miembros de la sociedad, y se manifiesta en su interacción. Existe de forma indirecta y opera a través de la “mente” de las personas, es decir, del conocimiento compartido y asumido

16

.

Para que exista el poder, A (el que lo ejerce) necesita una base que le autorice a ejercerlo o aplicar sus sanciones; en este caso, A se encarna en las instituciones que crean los manuales respaldados por la Iglesia Católica. Esto conforma las élites simbólicas, aquellas que tienen las capacidades para utilizar el poder y generar discursos. Así, el conocimiento social dado por la historia del catolicismo mexicano y sus acontecimientos supone un marco ideológico, esto es, cogniciones socialmente compartidas, fundamentales y relacionadas con los intereses de un grupo y sus miembros

17

. Los elementos teológicos y bíblicos dan base a esas cogniciones.

En ocasiones, el poder social de las jerarquías será tan distante de las élites simbólicas, que aquellas no tendrán siquiera relación con sus subalternos, como serían los grupos de catequistas que se desempeñan en un territorio tan local como la parroquia, por lo que se convierten en la máxima autoridad de su esfera, una pequeña élite simbólica. Esto sucede en las estructuras arquidiocesanas estudiadas, donde los coordinadores arquidiocesanos de catequesis no necesariamente mantienen contacto con líderes de parroquias, mucho menos con las personas catequistas, de forma directa ni indirecta. Por esto tiene relevancia el análisis de manuales derivados de esas élites, pero no necesariamente controlados por ellas.

En el caso de los manuales estudiados, la del poder adquiere dos dimensiones: la legitimidad y la búsqueda de nuevas lecturas. Para la primera, ya hemos mencionado la institucionalización, que parte incluso de dimensiones históricas bastante cimentadas

18

; pero para la segunda damos cuenta de esfuerzos por encontrar nuevas lecturas que impulsen valores y principios de fe no necesariamente reconocidos como hegemónicos

19

. Aunque esto no es clave en nuestro análisis, sí permite reflexionar acerca de las variaciones encontradas en los resultados.

Como ya se anotó en páginas anteriores, el análisis crítico del discurso –desde la perspectiva de Teun Van Dijk que utilizaremos en este trabajo– enfatiza en la interacción social para estudiar el discurso y pone atención a las acciones sociales de los usuarios del lenguaje, al comunicarse entre sí, en situaciones sociales y de la cultura en general

20

.

Se utilizan las micro y macroestructuras

21

como procesos para organizar los contenidos de los discursos. Es posible así identificar tópicos centrales para realizar un análisis más detallado de los contenidos y sus relaciones interdiscursivas. Los tópicos centrales son esos que, una vez desentrañado el discurso, se reconocen como articuladores.

Sobre el análisis de micro y macroestructuras, se seguirán las cuatro reglas básicas que propone Van Dijk para extraer la información clave de los discursos, vistos como macroestructuras. Con ello es posible eliminar información “secundaria” que no sería pertinente en este nivel de análisis, o bien complementar la que sea necesaria para una mejor comprensión de los elementos. Las cuatro macrorreglas son las siguientes:

-

– Supresión u omisión. Elimina la información que no sea útil para interpretar lo que sigue en el discurso.

-

– Selección. Selecciona la información relevante

para el sentido global del discurso, en sentido contrario a la supresión.

-

– Generalización. Al abstraer las características particulares de

una serie de marcas o huellas, se extrae lo que es común y se construye una estructura más amplia.

-

– Integración o construcción. Aglutina conceptos, o marcas o huellas, en

una única “actividad”, es decir, los considera parte de un proceso que los puede representar

en una totalidad.

Una vez que los discursos sean analizados con estas macrorreglas, las agrupamos en campos semánticos relacionados con valores y principios que consideramos parte del poder social; para ello tomamos como fundamento las bienaventuranzas detonadas por el relato bíblico del sermón que Jesús dio sobre ellas, que aparece en el Evangelio según San Mateo, como ejemplifica la cita que sigue. Se trata de analizar el discurso en su contexto.

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa (Mt 5,1-12).

Desde esta óptica, al resaltar su sentido cristológico, consideramos como punto de partida las bienaventuranzas traducidas a valores, por lo que los manuales de catequesis serán analizados bajo una doble interpretación: identificamos las bienaventuranzas derivadas de lo cristológico, para después reconocerlas en los manuales. Consideramos, por tanto, que paciencia, compasión, humildad, paz, justicia, perdón, bondad y mansedumbre son valores cristianos que podemos identificar en los manuales, de los que derivan los valores y principios secundarios que no necesariamente son religiosos (seculares), para después recategorizarlos en los resultados y la discusión.

Resultados

Los tres manuales de catequesis analizados fueron los de la arquidiócesis de Tuxtla (sur), la arquidiócesis Primada de México (centro) y la arquidiócesis de Monterrey (norte).

Dado que para el análisis crítico del discurso es importante conocer los contextos de producción de los discursos, expondremos la historia de las organizaciones religiosas que los generan y las características clave desde las que fueron detonados. Esto nos permite entender cómo las instituciones que producen los discursos orientan la formación de distintas catequesis, aunque el fundamento cristológico sea común. Posteriormente se realiza un análisis descriptivo de los manuales de formación cristiana, para identificar los ejes discursivos presentes para cada edad y su principal abordaje, lo que muestra su estructura, fuentes, apuestas prácticas o vivenciales, y vislumbra sus orientaciones.

Arquidiócesis de Tuxtla: Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado

Los manuales de la diócesis de Tuxtla, en Chiapas, son editados por la Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, A. R., desde 2008. Esta es una congregación religiosa femenina aprobada por el derecho diocesano el 19 de marzo de 1962, y por el derecho pontificio el 26 de abril de 1974. La congregación fue fundada en Tepatitlán, Jalisco, por Ma. Guadalupe Gallegos Franco y Juan Nepomuceno Guzmán Hernández, dedicados a la evangelización parroquial, a casas hogar y a educación

22

.

Ambos personajes vivieron la Guerra Cristera o Cristiada (1926-1929), conflicto armado entre la Iglesia y el Estado que orientó la posterior fundación de la congregación, el cual se ve reflejado en los manuales analizados. De la Cristiada derivan los discursos bélicos y de defensa a la libertad religiosa, a la libertad de culto y al catolicismo, los discursos de oposición al gobierno y los temas relacionados con la laicidad y secularidad, además de una serie de conflictos institucionales al interior del catolicismo

23

.

Los manuales son editados en Guadalajara, Jalisco, donde se sitúa la casa madre. Cuentan con las oficinas del Secretariado de la Dimensión Pastoral de Catequesis, Sedipak, una sucursal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otra en Ciudad de México. Además de los manuales de catequesis, el Sedipak edita otros materiales de apoyo para la catequesis infantil, de carácter didáctico, para complementar los temas tratados en la catequesis, como memoramas o loterías.

También editan materiales para apoyar el proceso de formación de agentes de pastoral y catequistas; estos incluyen un itinerario de formación para estos agentes, con una metodología participativa y dinámica. Están estructurados en tres series y un complemento, de siete folletos cada uno, con temas como “Desarrollo humano”, “Biblia”, “Liturgia y sacramentos”, “Iglesia”, “Pedagogía y metodología catequística”, “Espiritualidad del catequista” y “Dimensión social de la catequesis”.

La aprobación de los manuales de catequesis fue dada por el arzobispo Juan Sandoval Iñiguez, en enero de 2008. En ese acto consideró que tales manuales continúan con la formación básica, centrada en lo fundamental de la experiencia cristiana: los valores evangélicos y las certezas de la fe, la celebración de la liturgia y la práctica de la vida cristiana en la comunidad; y que además siguen los lineamientos del magisterio para su aplicación a las diferentes etapas de formación catequética

24

.

En la formulación de los libros de catequesis estudiados, las Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado anotan como referencia al magisterio de la Iglesia, sobre todo el Directorio General para la Catequesis, en su numeral 80, que considera este proceso como un realce a la finalidad de la catequesis que suscite la experiencia religiosa y el encuentro amoroso con Jesús, además de otros tantos lineamientos, por ejemplo, el entendimiento de la catequesis como proceso que necesita nuevos métodos y lenguajes significativos, en línea con un sentido cristocéntrico, bíblico y sacramental.

25

Con base en lo anterior, las Hermanas Catequistas han desarrollado una serie de libros para la catequesis que incluyen diez manuales para la iniciación cristiana, es decir, de preparación para los sacramentos de eucaristía y confirmación. Estas áreas se conjuntan por contenidos temáticos, una tendencia ya reconocida en la educación religiosa escolar

26

.

A continuación describimos el objetivo o finalidad de cada etapa, extraído principalmente de sus introducciones. Los diez manuales están organizados en tres etapas, cada una de las cuales tiene como destinatario un bloque de edad diferente, lo que –según sus fundamentos– responde a las características de las infancias en esa edad particular, como se expone a continuación.

Etapa 1. “Papá Dios me ama” (4, 5 y 6 años)

Abarca tres manuales, que contienen cuatro unidades, con un promedio de siete temas cada una, tres páginas por tema, y 120 páginas por manual. Los títulos de cada unidad y sus objetivos (llamados “Finalidades”) son los siguientes:

-

– “Mi persona”. Descubre la grandeza y sabiduría de Dios al crear a los niños, su cuerpo como regalo, y los sentidos como un medio de relación con él.

-

– “Los demás”. Revela el cuidado y amor de Dios al rodear a estos niños de

personas significativas.

-

– “Mi mundo”. Incentiva la contemplación de la naturaleza, la admiración y gratitud por la creación.

-

– “Dios”. Acompaña a los niños en las primeras experiencias con Jesús, ya

que en esta edad comienzan a formarse las conductas religiosas

27

.

Los manuales de esta etapa se identifican con el color rosa y en la portada presentan la imagen de Dios, junto a dos niños, a lado y lado.

Etapa 2. “¡Quiero conocer a Jesús!” (7, 8 y 9 años)

Incluye cuatro manuales (4, 5, 6 y 7) cuyo objetivo o “Finalidad” es transmitir el primer anuncio y encuentro con Jesús. Contiene temas de formación básica en la fe y valores del Evangelio, con la intención de iniciar a los destinatarios en el conocimiento y encuentro con Jesucristo, la celebración de la liturgia y la práctica de la vida cristiana en comunidad

28

. Termina con la celebración de los sacramentos de la reconciliación y eucaristía

29

.

Cuando estos manuales y los siguientes analizados presentan los dos sacramentos mencionados, se observa cierta relación con la evangelización y la conversión, la comunión y la participación en la vida sacramental, algo trabajado por las conferencias del Celam y enfatizado en Aparecida

30

.

En promedio, cada uno contiene cuatro unidades, con diez temas, y un apartado de eventos catequísticos familiares, cuatro páginas por tema, y 170 páginas por manual.

El color verde distingue los cuatro manuales, con una imagen de portada que muestra a Jesús conviviendo con varios niños.

Etapa 3. “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo!” (10, 11 y 12 años)

Incluye los manuales 8, 9 y 10, y se enfoca en la acción del Espíritu Santo en la historia de la salvación, el papel de la Iglesia en su fe y en la vivencia de los sacramentos; culmina con la celebración del sacramento de la confirmación

31

. Cada manual contiene en promedio seis unidades, con siete temas, y un apartado de eventos catequísticos familiares (ver Tabla 1).

Arquidiócesis Primada de México: PPC Editorial

Los manuales de la arquidiócesis Primada de México son creados por la Comisión Arquidiocesana de Catequesis y editados por PPC Editorial. Esta forma parte de Grupo SM, que posee una amplia cartera para diferentes grupos con alcance iberoamericano. Se asumen como un proyecto editorial “con sentido eclesial; independiente y profesional al servicio de las comunidades que trabajan por encarnar la Buena Nueva en la sociedad”, se consideran herederos del Concilio Vaticano II y tienen más de 150 proyectos de edición de diferentes instituciones eclesiales

32

.

En su página de internet resaltan tres elementos: el sentido eclesial, la orientación posconciliar y la presencia en diferentes unidades eclesiales. Como enunciadores, se consolidan con una imagen institucional sólida y con experiencia para la edición de contenidos religiosos, que editan y comercializan en países como España, Colombia y Argentina, donde trabajan de la mano con Editorial Bonum, especializada en libros sobre educación, neurociencias, inclusión, didáctica, autismo, juegos, espiritualidad y religión

33

.

Como punto de encuentro con los manuales de catequesis de la diócesis de Tuxtla, unos y otros son elaborados por grupos especializados en el desarrollo de material catequético: las Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, en Tuxtla, y la Comisión Arquidiocesana de Catequesis, en el caso de la arquidiócesis Primada de México. Sin embargo, la gran diferencia se encuentra en la posición de PPC Editorial como empresa, con todo un trabajo de generación de contenidos enmarcado en la dinámica de SM. Esto implica un trabajo de edición que impactaría en los niveles de recepción y de circulación de los discursos.

Además, el contexto de producción ha mostrado cierto conflicto. La dinámica de la Ciudad de México, con gran diversidad religiosa que conjunta a diferentes grupos no católicos y formas de entender al catolicismo

34

ha detonado una serie de catequesis propias en grupos y diócesis. Ejemplo de ello se encuentra en el Sistema Integral de la Nueva Evangelización (SINE) que, a finales de los 90, constituyó un sistema de catequesis escolarizado que abarcaba a parroquias y diócesis en Ciudad de México y a nivel nacional e internacional

35

.

Con el nombramiento del arzobispo Carlos Aguiar Retes, la arquidiócesis Primada de México asumió, de forma oficial, en 2018, “la búsqueda de una catequesis progresista, sistemática, de inspiración catecumenal, considerando las edades mínimas para la recepción de cada uno de los sacramentos”

36

.

En este tenor, la catequesis de PPC no es el primer intento de establecer una catequesis única en la arquidiócesis Primada de México. Antes, en gran número de parroquias se distribuyó la catequesis que PPC había editado para la diócesis de Texcoco, en 2011, la cual había sido iniciada por el mismo arzobispo Aguiar cuando fue obispo de la misma. De esta forma, se observa un proceso de maduración y contextualización de los materiales.

La catequesis infantil analizada consta de cinco niveles, cada uno diseñado para ser cursado en un año. En cada introducción se explica la dinámica de trabajo, cuya base es el método inductivo-hermenéutico que “parte de la vida concreta de los niños, la ilumina con la Palabra de Dios y los ayuda a dar una respuesta de fe en la vida cotidiana”. Sin embargo, podemos sugerir que este proceso no se cumple a cabalidad debido a que lo reflexivo requiere de mayor desarrollo. Esto demanda un análisis de la dimensión de recepción que no se realiza en este artículo.

El primer nivel corresponde a la etapa “Kerigma”, entendido como anuncio o proclamación de la Buena Nueva, con punto de partida en la Iglesia cristiana primitiva, elemento que se ha usado como fundamento en diversas iniciativas pastorales

37

. Este es el único nivel no orientado a la formación sacramental. Los libros 3 y 4, de la etapa “Eucaristía”, preparan al infante para este sacramento, y los libros 4 y 5, de la etapa “Mistagógica”, hacen otro tanto.

En consecuencia, la etapa 1 –que no corresponde a la formación de iniciación cristiana– no será analizada. La organización de las otras dos etapas se da de la forma como se indica a continuación.

Etapa 2. “Eucaristía” (8 a 10 años)

El objetivo de estos manuales es “preparar al niño para profundizar y madurar la opción por Cristo”

38

.

El primer manual (número 2), se titula “Vivo en comunión con Dios. Eucaristía 1”. Contiene 26 temas organizados en cuatro bloques, más una celebración por cada bloque. Los bloques se enfocan en “la relación con Dios uno y trino”: el primero se enfoca a Dios Padre (“¡Creo en Dios!”); el segundo, en Dios Hijo (“¡Vivo como Jesús!”); el tercero profundiza en lo que se consideran tareas de la catequesis: “profesar, vivir y orar” (“¡Platico con Dios!”), y el cuarto se enfoca en el Espíritu Santo (“¡Vivo con la fuerza de Espíritu!”).

El segundo manual (número 3), se titula “Camino con Jesús. Eucaristía 2”; Contiene 28 temas organizados en cuatro bloques, más la celebración respectiva a cada uno. Los bloques profundizan lo que en el manual anterior reconoció como tareas de la catequesis: el primero enfatiza en el profesar (“¡Creo en Dios!”); el segundo, en el vivir (“¡Vivo como Jesús!”), el tercero, en el orar (“¡Platico con Dios!”), y el cuarto se dedica a la enseñanza del sacramento de la eucaristía (“¡Me preparo a la primera comunión!”).

Un punto por destacar de ambos manuales es la presencia y división de la enseñanza de los sacramentos. En el primer manual, en el bloque 2, sobre la relación con Jesucristo, se enseñan los cuatro primeros mandamientos, mientras que en el segundo manual, en el bloque 2, sobre el vivir, se enseñan los otros siete mandamientos.

Esta etapa se caracteriza por el color verde.

Etapa 3. “Mistagógica” (11 a 14 años)

Sus dos manuales (números 4 y 5) buscan la preparación para la confirmación, pero el énfasis está en el segundo (número 5), titulado “Actúo con el Espíritu Santo. Confirmación”.

El primer manual de la Etapa 3 (número 4), se titula “Camino con la Iglesia”. Consta de 26 temas, divididos en cuatro bloques, más una celebración por cada bloque. Busca “acompañar a los chicos a insertarse de forma experiencial a la comunidad humana y de fe”, con énfasis en el desarrollo humano-social y cristiano. El primer bloque se titula “Lugares de encuentro”; el segundo, “¡Soy miembro de la Iglesia, una comunidad de fe”; el tercero, “Los valores de mi comunidad” (hace explícito parte del objeto de análisis de este escrito), y el cuarto, “¡Dios me llama a una vocación!”

El segundo manual de la Etapa 3 (número 5) se compone de 28 temas, más sus cuatro celebraciones. El objetivo, según se anota en él, es

…acompañar a los adolescentes en sus interrogantes y búsqueda de identidad; quiere animarlos a insertarse en el diálogo fe-cultura; motivar el encuentro

con Jesús joven que los ama y los invita a colaborar en su proyecto de transformar al mundo; a

sentirse parte de la comunidad de creyentes y abrirse a la acción del Espíritu Santo en sus vidas.

De esta forma, se convierte en el manual con más objetivos a desarrollar. Se organiza en cuatro bloques que son abordados de forma transversal: “¿Quién soy?”, “¿Quién es Jesús?”, “¡Soy miembro de la comunidad de Jesús!” y “¡El Espíritu Santo en mi vida!”.

El color que distingue a estos dos manuales de la etapa mistagógica es el naranja.

Los elementos que constituyen estos manuales se muestran en la Tabla 1.

Arquidiócesis de Monterrey: edición propia

En 2014, el arzobispo Rogelio Cabrera López presentó oficialmente la catequesis para la arquidiócesis de Monterrey e indicó una duración mínima de tres años para la formación sacramental; pero este no fue el primer esfuerzo para una catequesis sistemática y arquidiocesana. En 2004, se había iniciado el proceso de homologación con una duración mínima de dos años y con la elección de los materiales “Tesoro de mi fe católica”, editados por El Arca. Para 2010 comenzó el trabajo de preparación para una catequesis propia

39

.

De las tres arquidiócesis

analizadas hasta aquí, la de Monterrey es la única que ofrece una formación

para los padres de familia y que está pensada para desarrollarse en colegios católicos. Sus manuales –igual que los de la arquidiócesis Primada de México– se fundamentan en la exhortación apostólica Evangelii gaudium (EG) del papa Francisco. En el caso de Monterrey destaca también el Documento de Aparecida (DA).

Ambos son documentos pastorales de importancia medular para la enseñanza de

la fe en la Iglesia Católica.

Los manuales de la arquidiócesis de Monterrey fueron coordinados por su Secretariado de Pastoral Catequética, en colaboración con las Misioneras Catequistas de los Pobres. Tal congregación está dedicada al trabajo en comunidades campesinas, indígenas y urbanas de trece estados mexicanos y en comunidades hispanas de seis ciudades de Estados Unidos, en torno de las misiones populares, la formación de catequistas los grupos de reflexión bíblica y la formación de agentes

40

.

La Congregación de Misioneras Catequistas de los Pobres fue fundada en Nuevo León, en 1926, durante la Cristiada, por la madre Angelina Rusconi Rolleri, de la Congregación de Hijas de María Auxiliadora.

La catequesis se divide en la preiniciación cristiana, la iniciación y la posiniciación. Los manuales que interesan para este análisis son los de iniciación, estos es los manuales 2, 3 y 4, y dejan por fuera los manuales 0, 1, 5 y 6.

Los tres libros se conforman de cinco módulos, con un total de 37 temas que son agrupados en nueve unidades, más un anexo de oraciones que es el mismo en cada uno de dichos libros (2,3 y 4). El Módulo 1 se compone de tres unidades, con doce temas; el Módulo 2, de una unidad con cuatro temas; el Módulo 3, de dos unidades con siete temas; el Módulo 4, de una unidad con cinco temas; y el Módulo 5, de dos unidades y nueve temas. De esta forma, existe simetría en los contenidos.

Etapa 2

Los cinco módulos se titulan de la siguiente manera:

-

“El kerigma”, cuyas tres unidades refieren al encuentro con Dios, el amor y el pecado y el amor como respuesta del Padre.

-

“El padre cumple sus promesas”, con una unidad sobre el envío del Padre a su Hijo.

-

“Jesús me habla de mi Padre”, conformado por dos unidades sobre el conocimiento de Dios y su Reino.

-

“Dios me llama a ser su hijo”, con una unidad que se refiere a que Dios vive

en sus corazones.

-

“Vivo como hijo de Dios, siguiendo a Jesús”, con dos unidades sobre el amor del Padre y la conversión.

Etapa 3

Del 1 al 5, los módulos tienen los siguientes títulos:

-

“Jesús nos invita a descubrir la acción del Espíritu Santo”. Contiene tres unidades que explican lo que entienden por acción y misión del Espíritu Santo.

-

“El Espíritu Santo en la historia de la salvación”. Tiene una unidad sobre la

venida de Jesucristo.

-

“El Espíritu Santo guía y acompaña a los discípulos de Cristo”. Contiene dos

unidades referidas al discipulado.

-

“La Iglesia vive el ministerio pascual”. Presenta una unidad sobre el mismo tema.

-

“Recibo al Espíritu Santo y soy discípulo de Cristo”. Contiene dos unidades sobre la

confirmación y el testimonio.

Etapa 4

En orden del 1 al 5, los módulos se titulan así:

-

“En comunión con Dios”, cuyas tres unidades enfatizan en el llamado con él, con la comunidad y en la eucaristía.

-

“Jesús se da a conocer”, con una unidad que tiene el mismo nombre.

-

“La misión de Jesús”, con dos unidades sobre el anuncio del Reino y la novedad del Reino.

-

“Misterio pascual de Jesús”, con una unidad sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.

-

“Proceso mi fe”, con dos unidades sobre la Iglesia-fe y la Iglesia-comunidad.

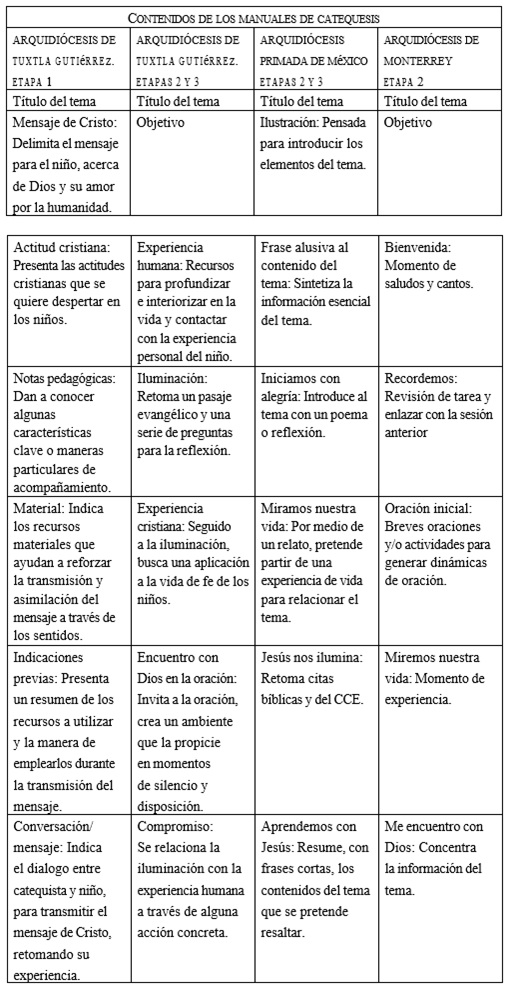

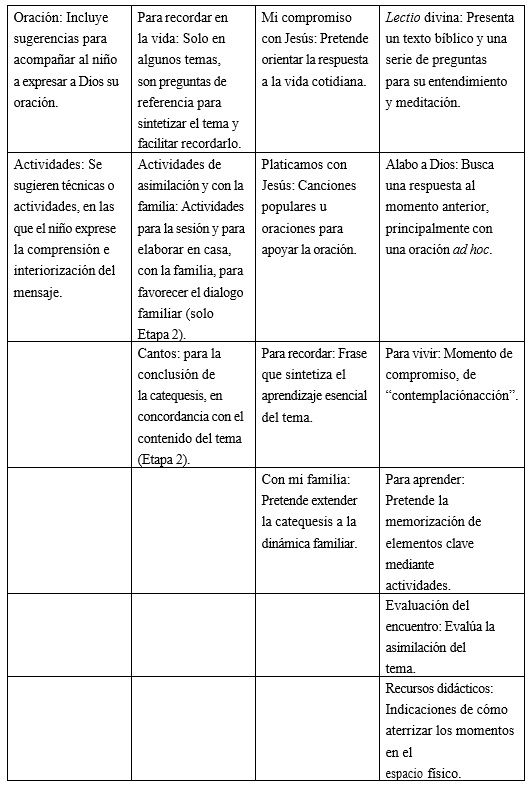

Síntesis de resultados

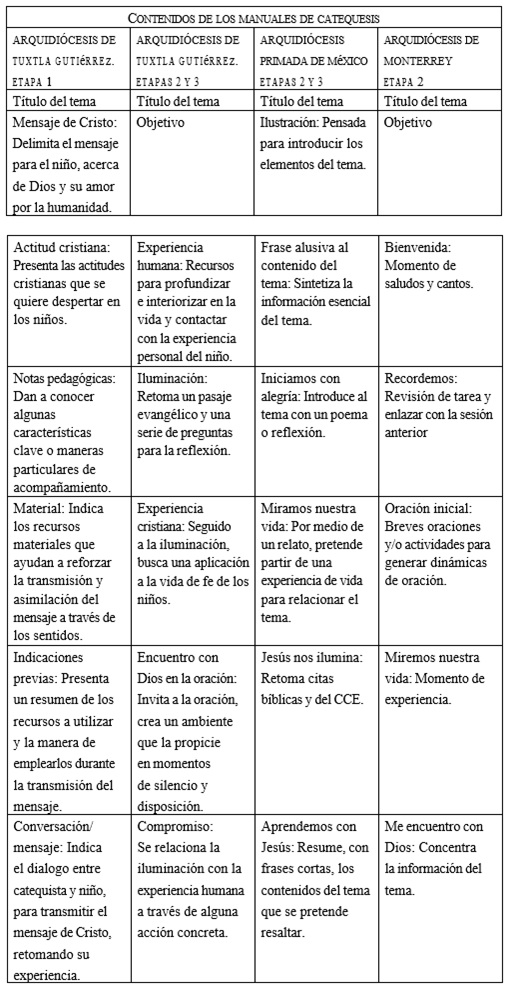

El orden de los contenidos de los manuales de catequesis de las tres regiones se puede sintetizar en la Tabla 1.

Tabla 1.

Etapas de los manuales de las arquidiócesis de Tuxtla, Primada de

México y de Monterrey

Fuente: Elaboración propia.

En esta tabla observamos un primer nivel de análisis: la composición de los manuales; y cómo cada tema, en todos los manuales analizados, muestra niveles progresivos: inician con un primer acercamiento, pasan por la enseñanza doctrinaria y terminan con algún tipo de reflexión y/o aplicación.

Si bien todos los casos apuestan por enfoques vivenciales, es decir, trazan caminos para que las infancias interpreten los principios y valores enseñados de forma específica, no todos lo realizan de la misma forma, ni apuntan hacia puntos similares. Es ahí donde los relatos, las anécdotas, las historias y los ejemplos toman lugar importante para la dimensión vivencial: son estos los que buscan trasladar el conocimiento a la vida cotidiana. Otros trabajos han dado cuenta de la búsqueda de un enfoque similar al vivencial en la catequesis

41

, e incluso han señalado la necesidad de salir del individualismo o de lo privado para buscar concordancia con los presupuestos teológicos

42

.

A nivel doctrinario, las fuentes de conocimiento son tres: la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica y la historia de los editores; en el caso de la arquidiócesis de Monterrey, se agregan algunos documentos pastorales como el Documento de Aparecida o la carta encíclica Deus Caritas est, del papa Benedicto XVI. Es importante resaltar que el Catecismo establece principios y valores fundamentales para el catolicismo, que se deben enseñar de forma precisa y homogénea, lo que no sucede del todo.

Es entonces cuando los editores adquieren relevancia, porque a partir de su historia y contextos adquiere relevancia un tema u otro, o se enfatiza en alguno y se ignora otro, por ejemplo, la importancia del martirio que la herencia cristera da en las arquidiócesis de Tuxtla y de Monterrey.

El camino progresivo de conocimiento, como hemos dicho, se relaciona directamente con la historia de los editores, quienes seleccionan los discursos oficiales (principalmente de la Biblia y el Catecismo), les dan orden y los adaptan a los manuales de catequesis. Así observamos una construcción del discurso en la cual inferimos los intereses de cada editor. Para esto se realizó el análisis por medio de las macrorreglas, con objetivo de identificar los principios y valores presentes en los manuales.

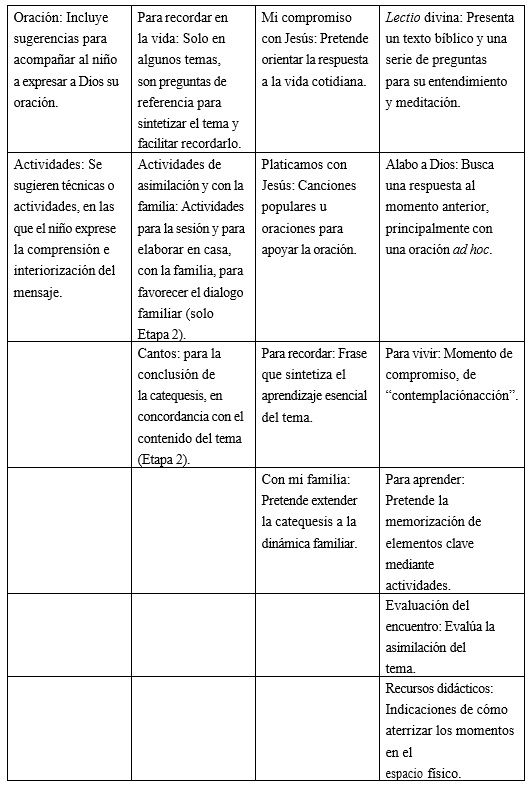

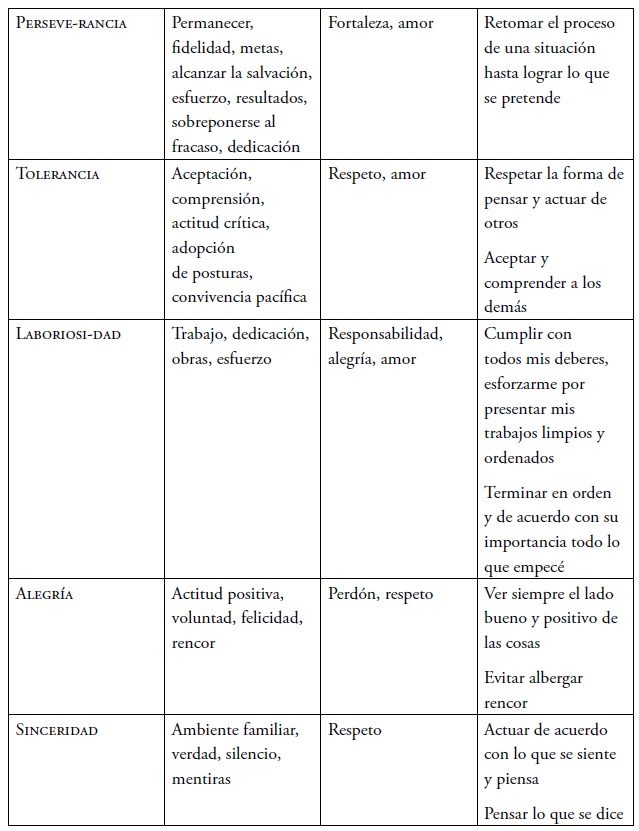

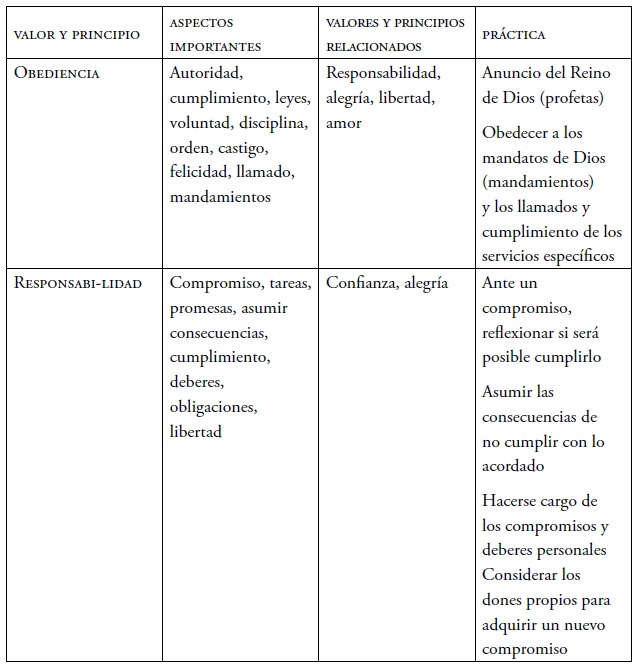

Para sintetizar el análisis de valores y principios religiosos, elaboramos tres tablas articuladas por los valores religiosos derivados de las bienaventuranzas y los valores que se encontraron de forma posterior en cada uno, sumado a los valores relacionados a ellos. Para el caso de la arquidiócesis de Tuxtla, resaltan trece valores: obediencia, responsabilidad, confianza, servicio, pertenencia, solidaridad, perseverancia, tolerancia, laboriosidad, alegría, sinceridad, generosidad y libertad (ver Tabla 2).

Tabla 2.

Valores y principios en los manuales de la arquidiócesis de Tuxtla

Fuente: Elaboración propia.

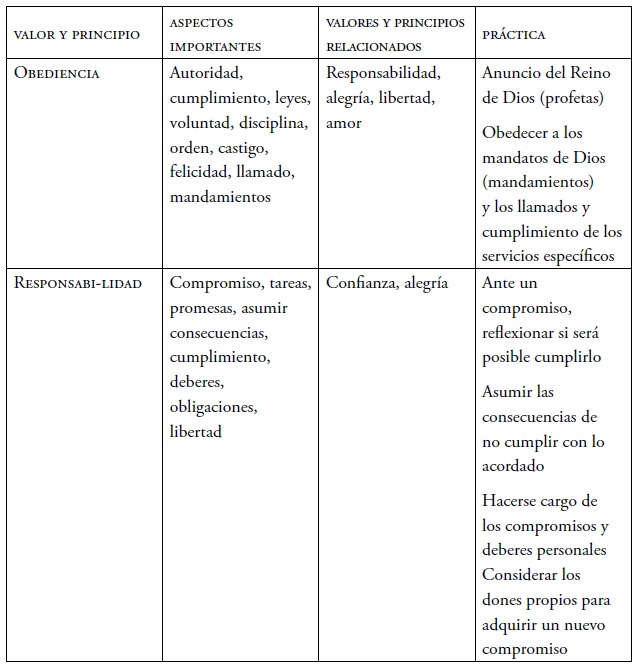

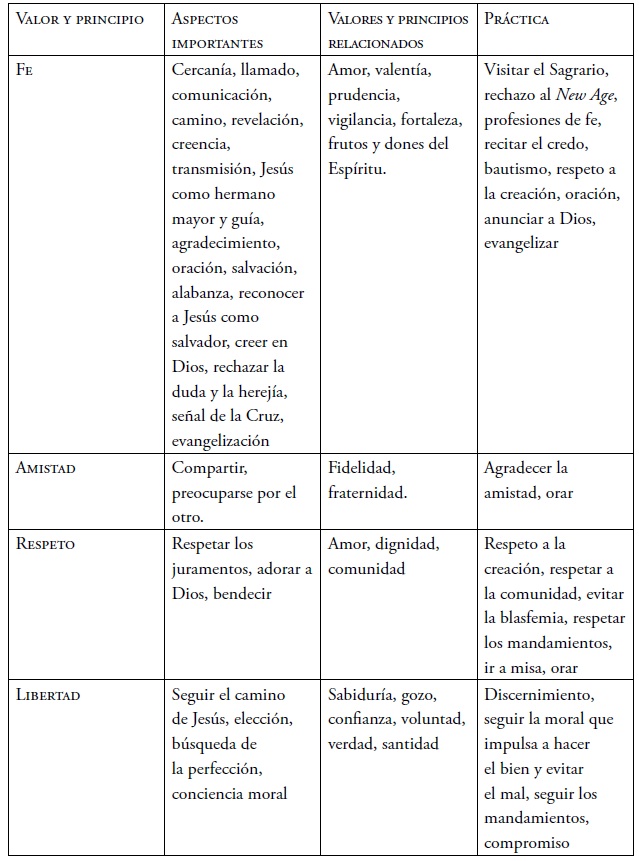

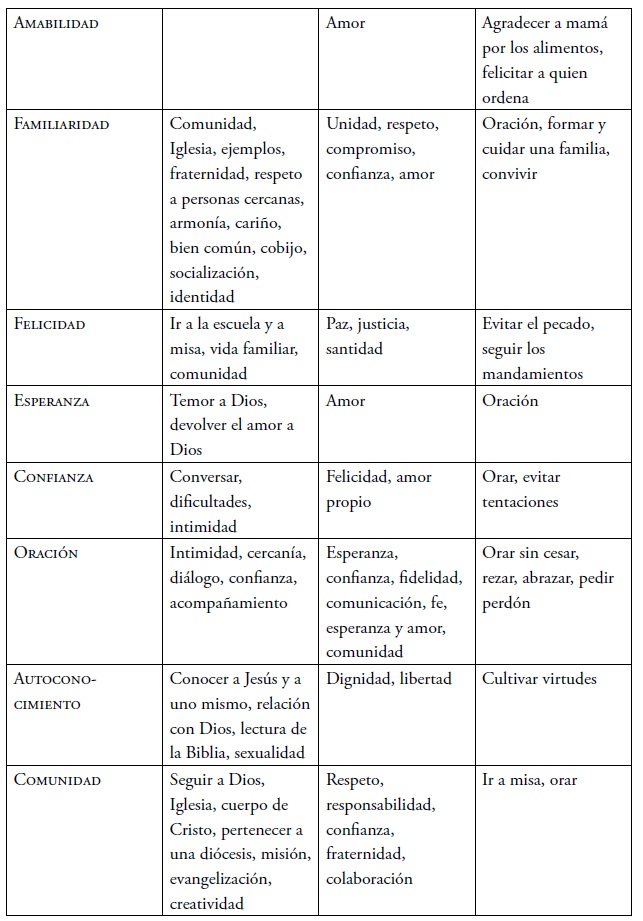

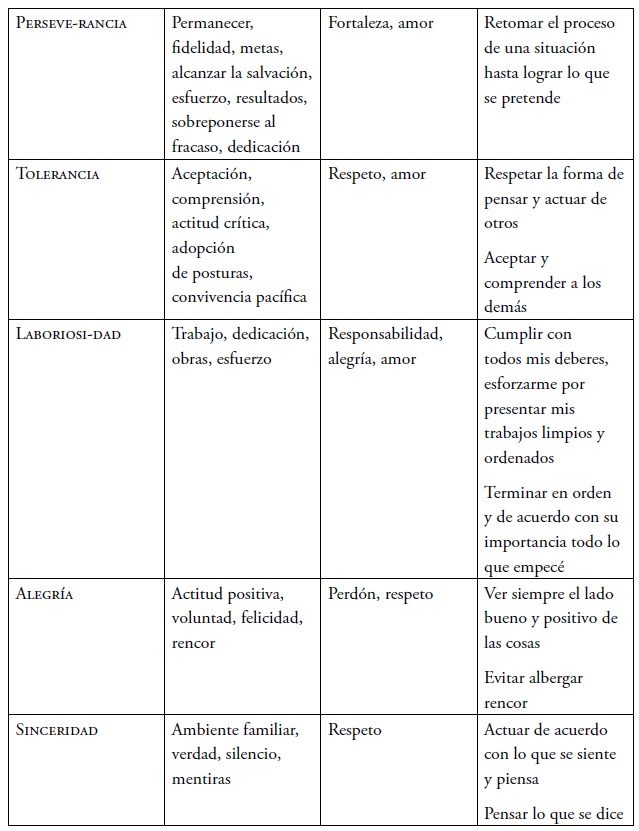

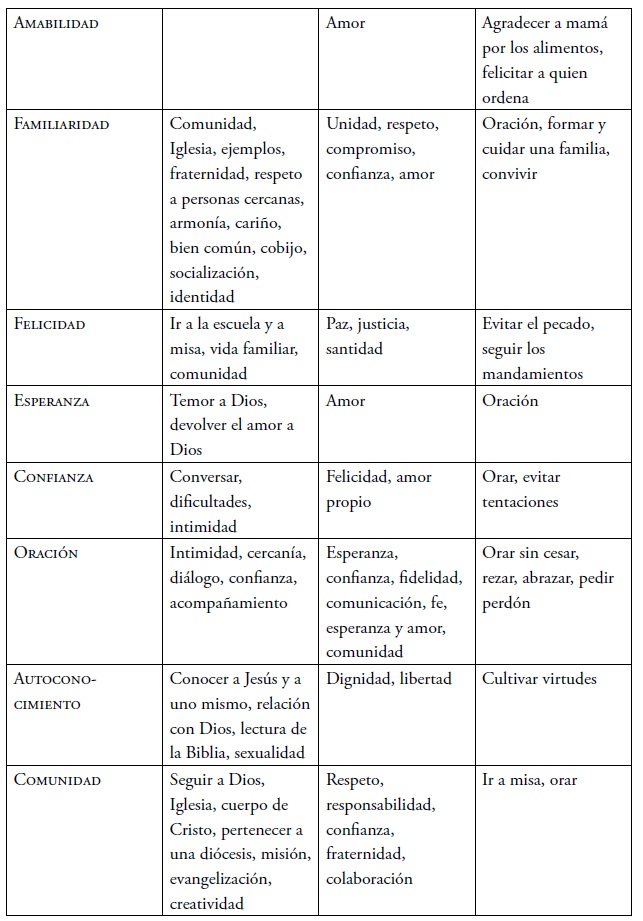

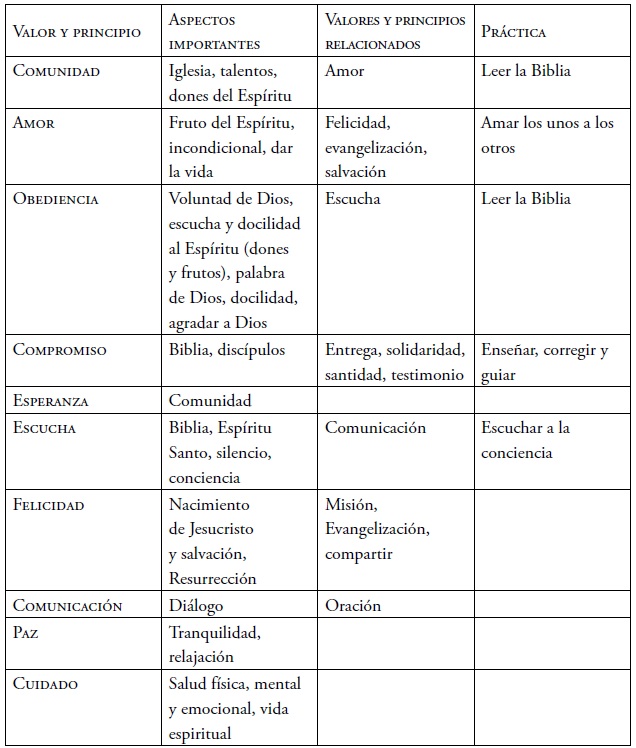

Para la arquidiócesis Primada de México, se detectaron 17 valores y principios clave: fe, amistad, respeto, libertad, amor, solidaridad, trabajo, comunicación, responsabilidad, amabilidad, familiaridad, felicidad, esperanza, confianza, oración, autoconocimiento y comunidad (ver Tabla 3).

Tabla 3.

Valores y principios en los manuales de la arquidiócesis Primada de México

Fuente: Elaboración propia.

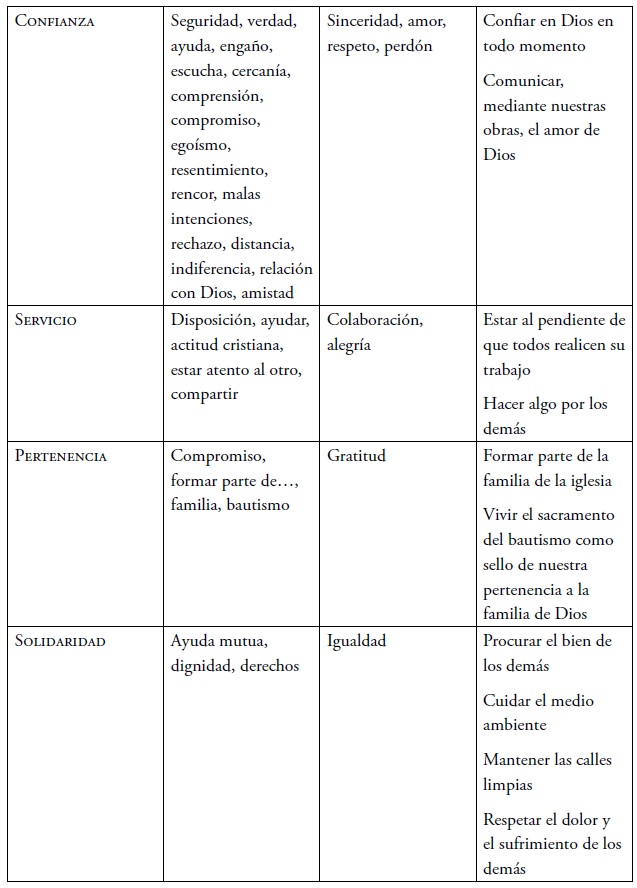

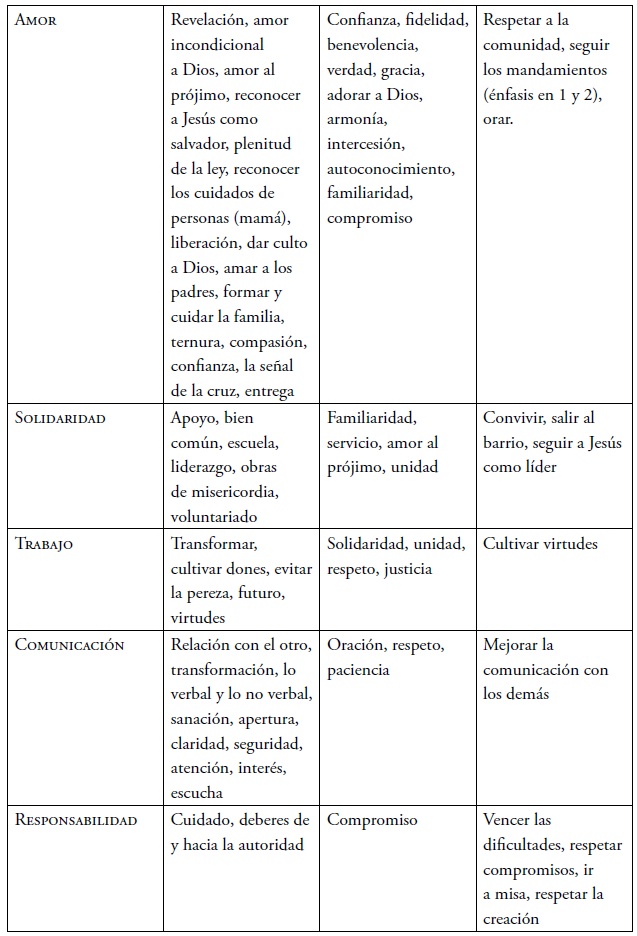

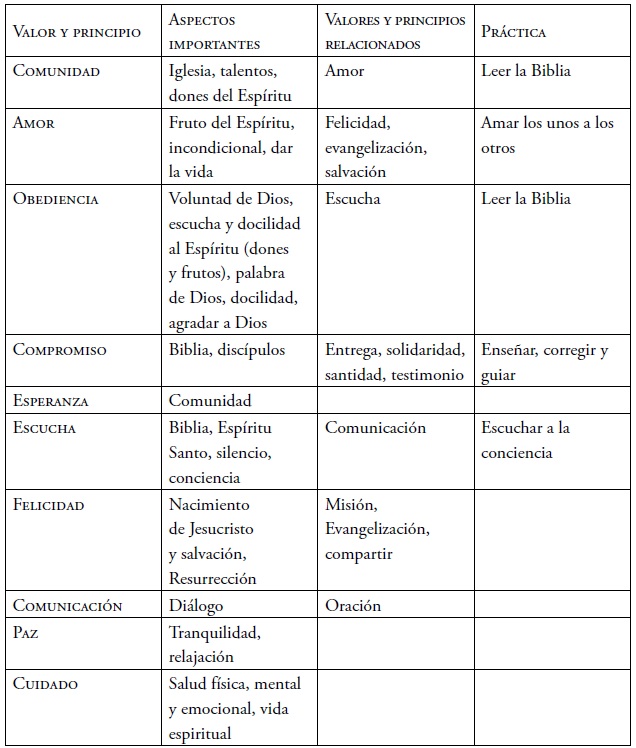

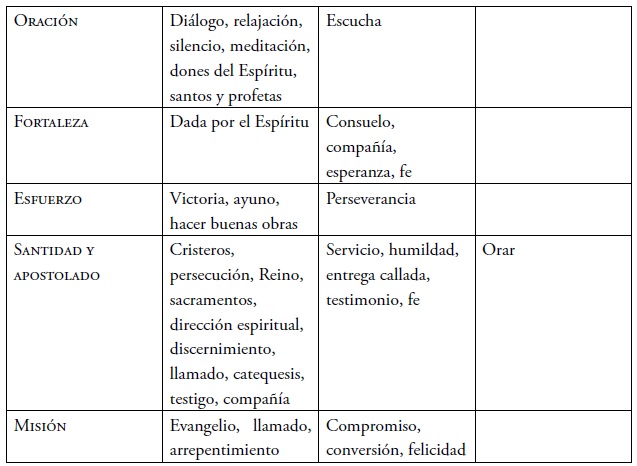

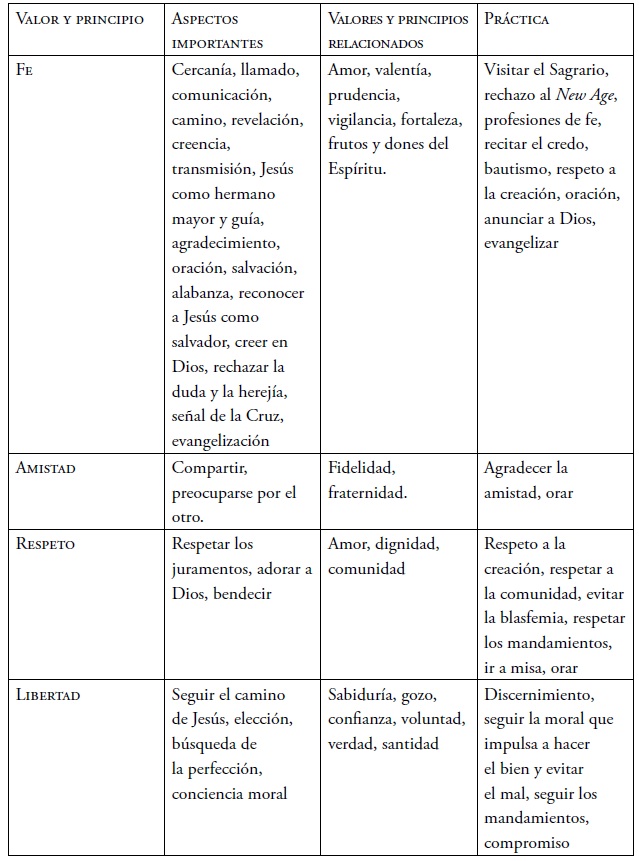

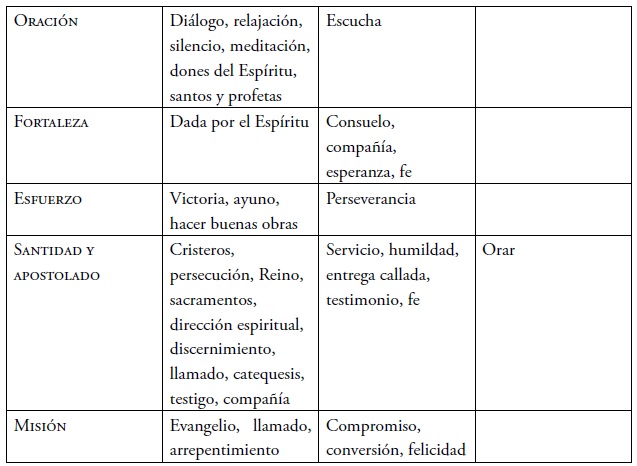

Respecto de la arquidiócesis de Monterrey, los manuales se articulan en torno de doce valores y principios rectores: comunidad, amor, obediencia, compromiso, esperanza, escucha, felicidad, comunicación, paz, cuidado, oración y fortaleza (ver Tabla 4).

Tabla 4

Valores y principios en los manuales de la arquidiócesis de Monterrey

Fuente: Elaboración propia.

A primera vista se aprecia un desbalance en tres sentidos: Tuxtla aparenta menor cantidad de valores y principios rectores; Monterrey cuenta con menor cantidad de elementos de “práctica”; y la Primada de México condensa mayor cantidad de valores y principios secundarios.

Antes de hablar sobre esto, es necesario recordar que el objetivo del presente documento es dar cuenta de valores y principios religiosos; por tanto, si bien se abordan diferentes temas doctrinarios, historias o citas bíblicas, cuando estos no se encuentran vinculados de alguna forma a los valores y principios, no son ingresados al análisis; con ello queremos decir que el hecho de que un manual tenga poca o mucha presencia de tales elementos no significa que sus contenidos sean “mejores” o “peores”, sino que su énfasis podría encontrarse en otra dimensión.

Lo que sí resalta es el peso que los diferentes manuales dan a dicha dimensión, no solo en la presencia de los valores, sino en los elementos que la componen; así, podemos observar que la Primada de México muestra el contenido más denso. Sin embargo, analizamos la dimensión práctica de estos valores, es decir, cómo los enunciadores pretenden que sus destinatarios asimilen estos mensajes a nivel vivencial y lo lleven a la vida cotidiana.

Los manuales de catequesis para los sacramentos de eucaristía, reconciliación y confirmación que aplica la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, específicamente en la segunda y tercera etapa (números 4 a 10), articulan los valores desde tres enfoques: desde Dios, desde el otro y desde sí mismo.

Para el primer enfoque se orienta el valor como una forma de correspondencia a Dios, por lo brindado, y cada uno tiene su última causa en Dios, en “ayudar a descubrir la confianza y la necesidad de cultivarla para que se experimenten seguros en el amor que Dios les da a través de los demás”

43

, en sus diferentes personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo); con “Jesús queremos aprender de ti a ser tolerantes con los demás”

44

. En el segundo enfoque se manifiesta que, al practicar estos valores, la persona se orienta a hacer el bien a los demás: “La fortaleza es una fuerza interior que se produce siempre que hacemos el bien, es decir, que pensamos en el otro”

45

. Por consiguiente, se buscan relaciones positivas con los otros, aunque cabe rescatar que desde esta perspectiva se podría generar la idea de cierta correspondencia, es decir, que en cuanto se le ofrezca un bien a alguien, la persona será recompensada de la misma forma.

El tercer enfoque gira en torno de sentirse bien consigo mismo, cumplir sus metas y confiar en lo logrado, en “descubrir que el valor de la perseverancia ayuda a permanecer fieles hasta alcanzar las metas propuestas”, como dicta en su manual número 10 (p. 130).

Con esto observamos que los valores se orientan a un ejercicio interno de la persona, el cual se externaliza al buscar una correspondencia, lo que deja de lado a las bienaventuranzas o a las obras de misericordia.

Respecto de la arquidiócesis Primada de México, la densidad del contenido sugiere mayor énfasis en el tema de valores, pero no es así necesariamente. Si observamos los aspectos que resaltan sobre valores y principios, encontramos diferentes cruces entre ellos, lo que sugiere cierta circularidad de los discursos, cierta complementariedad. Sin embargo, esto no muestra fortaleza, sino más bien nos habla de su carácter polisémico. Por ejemplo, al referirse a los mandamientos (manuales 2 y 3), el amor toma énfasis en el amor de Dios y, cuando se refiere al prójimo, se parte de lo familiar, de la cercanía y del autoconocimiento.

Una serie de características llaman la atención en estos manuales: la amplitud de los contenidos de la fe como valor, así como la presencia constante de la familiaridad y de la oración. Además –como se había mencionado–, todo el proceso catequético desemboca en reflexiones personales y en la oración, con muy pocos elementos orientados a la comunidad, la Iglesia o el prójimo. El elemento de la oración destaca en los tres manuales analizados, lo que resulta relevante porque el enfoque vivencial se reduce solo a la oración, que se trata de una correspondencia con Dios y no se presenta fuera del sujeto más que de forma reflexiva.

Cuando llegamos a la arquidiócesis de Monterrey, el elemento de oración es casi el exclusivo de la dimensión práctica y, como se observa en la Tabla 4, los valores centrales se relacionan poco con otros elementos o valores secundarios. Sin embargo, esto no significa que no sean trabajados.

Por ejemplo, en el manual 3 de esta arquidiócesis se conjunta el valor de la santidad con el apostolado y se relaciona con valores cristeros, acorde con la historia de las Misioneras Catequistas de los Pobres y de la propia arquidiócesis de Monterrey. Se habla de la persecución, del discernimiento, de la entrega callada y del testimonio, valores que se relacionan con el amor y la obediencia. También hay una presencia de la Biblia, no solo como parte de los temas, sino como lectio divina, es decir, con procesos reflexivos mayores que actúan como eje; en parte por ello no resaltan los valores religiosos, pues se pone énfasis en la doctrina.

Conclusiones

Los tres manuales muestran diversidad. Aunque sus planteamientos parten de dos fuentes principales, la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, no se utilizan los mismos pasajes, números, apartados ni referencias, pero sí existen aquellos que se comparten; esto se explica en gran medida por los elementos históricos y contextuales de las instituciones que los emiten, ya que indican qué valores y principios se eligen para enseñar a las infancias y de qué forma, con lo que construyen diferentes discursos vivenciales para trasladar las enseñanzas doctrinarias a la vida cotidiana. Sin embargo, esta parte vivencial se reduce al ejercicio interno de la persona a través de la oración, sin tomar en cuenta la dimensión colectiva, es decir, sin orientar la práctica o vivencia al desarrollo de la comunidad o de la Iglesia.

Por otra parte, que los contenidos vivenciales se orienten al ejercicio interno no significa que se puedan alcanzar niveles profundos de reflexión, ya que se reducen a ejemplos o anécdotas sobre cómo podrían practicarse los valores y principios de forma sencilla. Es decir, los manuales enseñan contenidos doctrinales sobre los valores y principios enseñados, pero esto no termina de indicar caminos claros para su práctica, lo cual sugiere una formación doctrinal antes que vivencial. Esto se muestra en un problema de investigación más profundo sobre la recepción y circulación de la catequesis en estas infancias.

Damos cuenta además de valores que se hacen presentes en los tres manuales, al resaltar el amor, la alegría, la libertad y el compromiso, aunque no se manifiesten de la misma forma.

En algunos casos se enfatiza en la parte espiritual, no siempre relacionada con un valor, sino como la unión entre Dios y el hombre; así se presentan extractos de los evangelios, poniendo como ejemplo la vivencia de Jesús en torno de ellos, es decir, sugiriendo su imitación. En consecuencia, la parte vivencial se muestra con el seguimiento a Jesucristo; pero existen otros casos en los que se busca enseñar el contenido teórico, para después llegar a la interiorización, y ahí se usan ejemplos de diversos tipos, ligados a la historia de los enunciadores; por ejemplo, al hablar de la fe o del martirio se hace referencia a vidas de santos que vivieron la guerra Cristera.

A pesar de que los manuales están pensados para formaciones anuales y en etapas, observamos principios y valores que se repiten. Esto puede interpretarse como cierta circularidad y reforzamiento; también podría mostrar la necesidad de replantear la diversidad de contenidos. Sin embargo, esta repetición abona a entender por qué los mismos valores y principios se enseñan de formas diversas.

Los principios que se reconocieron como transversales son el reconocimiento de Dios uno y trino, de la Iglesia como institución, de la Biblia y el magisterio como fuentes primarias, así como el uso de recursos pedagógicos, principalmente reflexiones y relatos, para el aterrizaje de todo ello. Esto muestra que el eje doctrinario articula los principios y valores contenidos en los manuales, lo que ayuda a explicar el poco enlace vivencial, ya que el núcleo es de carácter doctrinario.

Por último, los manuales de catequesis estudiados muestran cuáles son los valores y principios de fe fundamentales para las infancias y, por tanto, en el futuro creyente, lo que se problematiza al concebirse como el único acercamiento a la doctrina católica y a su aplicación a la vida cotidiana. Con esto surgen las inquietudes sobre qué fe se enseña, y si esta fe responde a la Iglesia Católica, a los enunciadores y a las infancias, más allá de las tres zonas estudiadas; sobre todo, invita a reflexionar sobre la importancia de los manuales de catequesis como soportes educativos para la transmisión de principios y valores religiosos.

Referencias bibliográficas

Andrés Vela, Jesús. “La catequesis en la primera evangelización de América Latina”. Theologica Xaveriana 113 (1995): 5-39.

Andrés Vela, Jesús. “Nueva evangelización y educación en valores”. Theologica Xaveriana 97 (1990): 423-437.

Ávila, Antonio. La psicología de la religión. Madrid: Verbo Divino, 2003.

Ávila León, María Augusta. “El kerigma como fundamento de la catequesis a la luz de Aparecida. Criterios para la catequesis familiar”. Trabajo previo a la obtención del título de Licenciada en Teología Pastoral, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2016. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12558/1/ UPS-QT09571.pdf/

Bonilla Morales, Jaime Laurence. “Conflicto, religión y educación religiosa en Colombia”. Theologica Xaveriana 66/181 (2016): 207-237. doi.org/10.11144/ javeriana.tx66-181.crerc.

Bravo, Carlos. “Reflexión sobre algunos presupuestos de la catequesis”. Theologica Xaveriana 76-77 (1985): 297-310.

Calsamiglia, Helena, y Amparo Tusón. Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel, 2008.

Celam. Educar para una nueva sociedad. Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. Ciudad de México: Conferencia del Episcopado Mexicano, 2012.

Cruz Nájera, Fernando. “Cristianos maduros y comprometidos”. En Vivos en comunión con Dios. Eucaristía 1. Ciudad de México: PPC, 2019.

Cuéllar, Nadia, Javier Moncada, y William Valencia. Currículo en ERE. Orientaciones para su reflexión, fundamentación, diseño e innovación. Cali: Sello Editorial Unicatólica, 2020. https://doi.org/10.52525/9789585306523.

De la Torre, Renee. “Introducción”. En Atlas de la diversidad religiosa en México, coordinado por Renée de la Torre y Cristina Gutierréz Zúñiga, 7-17. Ciudad de México: Ciesas-Coljal-Colef-Colmich-UQroo-Segob-Conacyt, 2007.

Editorial Bonum. “Quiénes Somos”. Bonum, https://www.editorialbonum.com.ar/quienes-somos1 (consultado el 11 de abril de 2022).

García, Jaime. “Teología y catequesis”. Theologica Xaveriana 38-39 (1976): 195-234. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/teoxaveriana/article/view/27975.

González, Fernando M. Matar y morir por Cristo Rey: aspectos de la Cristiada. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés, 2001.

González Hidalgo, Ricardo. “Cuatro desafíos imprescindibles para la catequesis de hoy”. Revista de Educación Religiosa 2/6 (2023): 80-94. https://doi.org/10.38123/rer.v2i6.313.

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado. “Nuestras misiones (2021)”. Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, https://catequistasjc.org (consultado el 3 de marzo de 2022).

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado. “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”. Catequistas de Jesús Crucificado. Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, https://catequistasjc.org (consultado el 3 de marzo de 2022).

Hernández, Alberto, y Carolina Rivera Farfán (eds.). Regiones y religiones en México: estudios de la transformación sociorreligiosa(1a. ed.). Tijuana (Baja California)México, D. F.-Zamora (Michoacán): El Colegio de la Frontera Norte-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-El Colegio de Michoacán, 2009.

Meyer, Jean. La Cristiada. Vol. 1: La guerra de los cristeros. Ciudad de México: Siglo XXI, 1994.

Misioneras Catequistas de los Pobres. “Misioneras Catequistas de los Pobres”. Misionerascp, https://www.misionerascp.org (consultado el 11 de abril de 2022).

Molina Fuentes, Mariana Guadalupe. “Educación católica y socialización de valores. Una aproximación analítica desde la teoría de sistemas”. Caleidoscopio 32 (2015): 69-87.

Molina Fuentes, Mariana Guadalupe. “El conflicto cristero en México: el otro lado de la Revolución”. Itinerantes. Revista de Historia y Religión 4 (2014): 163-88.

Molina Valencia, Nelson. “Discusiones acerca de la resignificación y conceptos asociados”. Revista MEC-Edupaz III (2013): 39-63.

Mora Rivera, Jaime Alfonso. “Revisar la teología sacramental. Claves bíblico-teológicas”. Theologica Xaveriana 59/167 (1981): 129-164.

Paz-González, Erick Adrián. “Formación de iglesias postconciliares: origen y decadencia del Sistema Integral de la Nueva Evangelización (SINE), México”. En Cuidad la viña del señor. Sobre la dimensión social de las iglesias en el México contemporáneo. Ciudad de México: UACM, 2023.

Paz-González, Erick Adrián. ‘“Una Amazonía impuesta’: El Sínodo desde un medio religioso”. En El fenómeno religioso meditado al alergo de la pandemia. Desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo, editado por Boris Briones Soto, Rayen Paz Espinoza, y Alessandra Bertolo Díaz, 202-222. Santiago: Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones, SChCR, 2022.

Pérez-Vargas, John Jairo; Ciro Javier Moncada Guzmán, y Carlos Andrés Hoyos Ortíz. “Representaciones sociales y narrativas sobre la educación religiosa escolar”. Veritas 52 (2022): 95-114.

PPC Editorial. “Quiénes somos”. PPC, https://mx.ppc-editorial.com/quienes-somos (consultado el 23 de mayo de 2016).

PPC Editorial. Vivo en comunión con Dios. Eucaristía 1. Ciudad de México: PPC, 2020.

Ramírez Ramírez, Diego Andrés. “El kerigma en la pastoral”. Tesis de Maestría en Teología, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2017.

Searle, John. Actos de habla: ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid: Cátedra, 1994.

Secretariado de Pastoral Catequética-Arquidiócesis de Monterrey. “Inicio del proceso para homologar criterios y tiempos en la iniciación cristiana de niñas y niños de nuestra iglesia diocesana (2018)”. Sepac, https://abylechuga.files.wordpress. com/2018/03/manual-catecismo.pdf/

Sigal, Silvia, y Eliseo Verón. “Perón o muerte”. Biblioteca Virtual Universal, https://www.biblioteca.org.ar/libros/131843.pdf (consultado el 26 de agosto de 2022).

Van Dijk, Teun A. Discurso y conocimiento. Barcelona: Gedisa, 2016.

Van Dijk, Teun A. Discurso y contexto: un enfoque sociocognitivo. Barcelona: Gedisa, 2012.

Van Dijk, Teun A. Discurso y poder. Barcelona: Gedisa, 2009.

Van Dijk, Teun A. “El estudio del discurso”. En Teorías del discurso: antología, coordinado por María Susana González Reyna, 21-52. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.[i]

Notas

*

Artículo de investigación. Proyecto: “Valores y principios religiosos en manuales de catequesis”, Universidad Católica Lumen Gentium, México. Inicio: enero de 2022. Finalización: enero de 2023.

1

Molina Fuentes, “Educación católica y socialización de valores. Una aproximación analítica desde la teoría de sistemas”, 69-87; Pérez-Vargas, Moncada Guzmán y Hoyos Ortíz, “Representaciones sociales y narrativas sobre la educación religiosa escolar”, 95-114.

2

Andrés Vela, “Nueva evangelización y educación en valores”, 423-437.

3

Véase Celam, Educar para una nueva sociedad. Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México.

4

Bonilla Morales, “Conflicto, religión y educación religiosa en Colombia”, 207-237.

5

Wijsen, “Discourse Analysis in Religious Studies. The Case of Interreligious Worship in Friesland”, 539-553; Paz-González, ‘“Una Amazonía impuesta’: el Sínodo desde un

medio religioso”, 202-222.

6

Sigal y Verón, “Perón o muerte”.

7

Molina Valencia, “Discusiones acerca de la Resignificación y conceptos asociados”, 39-63.

8

Sigal y Verón, “Perón o muerte”.

9

Van Dijk, “El estudio del discurso”, 39.

10

Calsamiglia y Tusón, Las cosas del decir: manual de análisis del discurso, 1 y 2.

11

No hay que olvidar que la teoría de Searle, derivada de los postulados de Austin, refiere al habla como mecanismo oral. Cuando se

traslada a discursos escritos, se debe poner cuidado a ello. No obstante, los planteamientos sobre la importancia del lenguaje en la formación de la vida social se aplican igualmente. (véase a Searle, Actos de habla:

ensayo de filosofía del lenguaje).

12

Calsamiglia y Tusón, Las cosas del decir, 3.

13

Sigal y Verón, “Perón o muerte”.

14

Véase a Van Dijk, Discurso y poder.

15

Véase a Van Dijk, Discurso y contexto: un enfoque sociocognitivo; y Van Dijk, Discurso y poder.

16

Véase a Van Dijk, Discurso y conocimiento.

17

Véase a Van Dijk, Discurso y contexto: un enfoque sociocognitivo

.

18

Bravo, “Reflexión sobre algunos presupuestos de la catequesis”, 297-310; Andrés Vela, “La catequesis

en la primera evangelización de América Latina”, 5-39.

19

Bonilla Morales, “Conflicto, religión y educación religiosa en Colombia”, 207-237; García, “Teología y catequesis”, 195-234.

20

Van Dijk, “El estudio del discurso”, 39.

21

Véase a Van Dijk, Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso.

22

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “Nuestras misiones (2021)”.

23

Véase a Meyer, La Cristiada. Vol. 1: La guerra de los cristeros; González, Matar y morir por Cristo Rey: aspectos de la

Cristiada; Molina Fuentes, “El conflicto Cristero en México: el otro lado

de la Revolución”, 163-188.

24

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”, 3.

25

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”, 5.

26

Véase a Cuéllar, Moncada y Valencia, Currículo en ERE. Orientaciones para su reflexión, fundamentación, diseño e innovación.

27

Véase a Ávila, La psicología de la religión.

28

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”, 3.

29

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”, 4.

30

Véase a Ávila León, “El kerigma como fundamento de la catequesis a la luz de Aparecida. Criterios para la catequesis familiar”.

31

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”, 5.

32

PPC Editorial, “Quiénes somos”.

33

Editorial Bonum, “Quiénes somos”.

34

Véase a De la

Torre, “Introducción”, 7-17; y a Hernández y Rivera Farfán (eds.), Regiones y religiones en México: estudios de la transformación sociorreligiosa.

35

Véase a Paz-González, “Formación e iglesias postconciliares: origen y decadencia del Sistema Integral de la Nueva Evangelización (SINE), México”.

36

Fernando Cruz Nájera, “Cristianos maduros y comprometidos”, 1, 4.

37

Véase a Ramírez Ramírez, “El kerigma en la pastoral”.

38

PPC Editorial, Vivo en comunión con Dios. Eucaristía 1, 5.

39

Secretariado de Pastoral Catequética-Arquidiócesis de Monterrey, “Inicio del proceso para homologar criterios y tiempos en la iniciación cristiana de niñas y niños de nuestra iglesia diocesana (2018)”.

40

Misioneras Catequistas de los Pobres, “Misioneras Catequistas de los Pobres”.

41

Véase a González Hidalgo, “Cuatro desafíos imprescindibles para la catequesis de hoy”, 80-94; y a Cuéllar, Moncada, y Valencia, Currículo en ERE. Orientaciones para su

reflexión, fundamentación, diseño e

innovación

.

42

Mora Rivera, “Revisar la teología sacramental. Claves bíblico-teológicas”, 129-164.

43

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”, 79.

44

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”, 92.

45

Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, “¡Crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo! (2008)”,

120.

Notas de autor

aAutor de correspondencia. Correo electrónico:eadrianpaz@hotmail.com

Información adicional

Cómo citar: Paz-González, Erick Adrián, y Mireya Sánchez Teodosio. “¿Qué fe se enseña? Valores y principios religiosos en tres manuales de catequesis”. Theologica Xaveriana vol. 74 (2024):

1-36. https://doi.org/10.11144/javeriana.tx74.fevpr