Introducción

Los jóvenes rurales están generando cada vez más impactos en el contexto internacional, nacional y local, esto se debe a que los países, las organizaciones y las cooperativas internacionales están trabajando en la formulación de propuestas, con el fin de cubrir adecuadamente las estrategias de desarrollo y prestar atención a sus necesidades esenciales (Pardo, 2017; Riveros, 2022). Esto se puede evidenciar en la alta participación de ellos en las conferencias de las partes (COP) sobre el cambio climático, tomando como ejemplo el caso Greta Thunberg en las COP 24 y 25, pero aún estas participaciones todavía no los visibilizan plenamente como actores sociales indispensables en la política social y económica, ni aborda el tema de las migraciones en busca de mejores oportunidades (Riveros, Junior et al., 2021; Sampaio et al., 2021; Riveros y Junior, 2019; Triana et al., 2020). En este sentido, Camarano y Abramovay (1999) analizan que, cuando ocurren las migraciones en masa hacia los centros urbanos, existe un fenómeno llamado éxodo, y este evento generalmente ocurre en escala en población juvenil, la cual busca oportunidades de desarrollo (mejores ingresos, educación, cultura, ocio, entre otras). En pocas palabras, estos jóvenes buscan mejores condiciones de vida, ya que en la zona donde están no se les ofrecen estas oportunidades (Vélez et al., 2018 ; Pardo, 2017; Riveros, 2022).

En este sentido, cuando se habla de la ruralidad, esta se discute como “la existencia de un sector rural, que viene a ser una construcción social residual sobre lo que se define positivamente como lo urbano y lo moderno” (Gómez, 2001, p. 9). Así, se identifica un sin número de variables que impiden que la juventud rural desarrolle su protagonismo más allá de su potencial en sus territorios (Jurado y Tobasura, 2012), limitándose a una vida precaria y hasta injusta, lo que hace indispensable analizar una construcción social de aquello jóvenes que son “sustentados en los valores familiares, los conocimientos impartidos desde el área humanística porque le han permitido desarrollar y fortalecer las habilidades de liderazgo […] en su labor como actor social, convirtiéndose en seres más seguros e idóneos” (Rodríguez-Rodríguez, 2013, p. 70). De este modo, Castells (1998) afirma que la pobreza y la exclusión social son los principales motivos que incentivan la migración de la población juventud, ya que esta no encaja en las políticas públicas gubernamentales necesarias para su permanencia, lo que ocasiona así el envejeciendo del campo, el cual pierde a sus herederos. Esto también puede ser confirmado por la investigación de Riveros (2022), en la que se diagnostica que el campo está envejeciendo debido a la falta de oportunidades en sus territorios.

En este sentido, Wanderley (2000) afirma que el campo desaparece por el crecimiento de las ciudades, siendo indispensable identificar y discutir las variables más importantes que conducen a la migración rural. De esta manera, Jurado y Tobasura (2012) afirman que el desplazamiento de la juventud rural en Colombia se da por causa de numerosas variables, que necesitan ser identificadas a nivel local; sin embargo, ellos destacan algunos factores generales, como la violencia, el desempleo y la pobreza. En ese marco, Stropasolas (2006, p. 17) señala que “las diferencias de género, las relaciones sociales generacionales, los patrones culturales asociados con problemas estructurales aún no definidos en las zonas rurales causan invisibilidad y la eliminación de la juventud rural”, así como otras influencias que se deben considerar en sus locales de vivienda.

Así, es fundamental afirmar que la ciudad es “el teatro del proceso de industrialización, ya que, hasta hace poco tiempo, absorbió estas oleadas de migrantes en condiciones económicas relativamente rentables y en condiciones sociopolíticas por debajo del nivel crítico” (Rangel, 1979, p. 154). En este sentido, en la figura 1 se observan las migraciones de los jóvenes rurales de 15 a 24 años entre 2006 y 2019, las cuales han tenido una caída del 11,7 %, dato que es preocupante (Triana et al., 2020).

De este modo, la ciudad de Granada, ubicada en el departamento de Meta, no escapa de la realidad de las migraciones rurales, en la que se tiene una diversidad de plantaciones adaptables al entorno tropical, cuya comercialización la ha convertido en uno de los distribuidores de frutas más importantes del país y ha proporcionado una estabilidad económica para la agricultura, especialmente para los grandes productores, ya que en el caso de los pequeños y medianos productores hay una alta concentración de la pobreza, siendo esta del 70 %, y de una tasa de desempleo del 30 % (Riveros, Riveros et al., 2021; Triana et al., 2021; Mendoza, 2015) También, el municipio tiene un alto nivel de urbanización, en donde el 84 % de los hogares son urbanos, lo que posiblemente sea en gran medida una consecuencia del proceso de migración a la ciudad, que también se ve estimulada por la falta de oportunidades para el desarrollo humano, por la alta violencia y por la poca provisión institucional de servicios públicos y sociales (Mendoza, 2015).

Así, se hace necesario analizar que la violencia es una variable importante que debe ser discutida en las migraciones rurales en Colombia, ya que este es un país que ha vivido en guerra desde hace sesenta años, lo que ha ocasionado problemas sociales, económicos y políticos (Riveros, 2022). Por lo tanto, existe la necesidad de elaborar un estudio sobre la juventud rural en ese municipio, con el fin de identificar las principales influencias de la migración juvenil rural, como un primer paso hacia la definición de políticas públicas que puedan apoyar a la permanencia de las nuevas generaciones del campo.

Marco teórico

En esta subsección se presenta el marco teórico sobre los conceptos y temas principales del artículo, con el objetivo de resolver los vacíos de los diversos lectores. De esta manera, se parte de la premisa de que la decisión de migrar es diagnosticada e interpretada como una alternativa para mejorar la calidad de vida en un ámbito local específico, lo que se visualiza en la toma de decisiones en el momento de migrar (Panno y Dessimon, 2014). En este sentido, Durston (1998) define el término juventud como el momento de la vida que comienza con la adolescencia y que concluye con las responsabilidades y la autoridad de los adultos. Por consiguiente, el término rural se entiende como el ambiente compuesto por personas que viven en el campo, teniendo una relación directa con las actividades agropecuarias. Por lo tanto, Kessler (2005) define a los jóvenes rurales como aquellos “jóvenes cuya vida se desarrolla en todo el mundo rural, que habitan en zonas rurales y que participan en actividades rurales” (p. 7), y ya para Lima et al. (2013), desde la visión de política pública, el parámetro para definirlos es su edad y que residan en el campo.

En consecuencia, la migración rural es como un fenómeno complejo que se relaciona con variables de la realidad en la que viven las personas, y que genera el desplazamiento entre lo rural y lo urbano. Esta sucede con sus características y necesidades específicas de acuerdo con el entorno rural que rodea a la población. Dichas migraciones traen consigo cambios económicos, sociales y culturales que van más allá de los aspectos demográficos de la población local (Pezo, 2005, citado en Acuña y Führer, 2009), ya que esta decisión de emigrar se da para mejorar la calidad de vida de las personas.

Por otro lado, el éxodo rural es definido en el diccionario Reverso (“Éxodo”, 2022) como la movilidad a gran escala de personas campesinas hacia las ciudades. Así, se puede afirmar que la migración de la juventud rural, desde la perspectiva de Lima et al. (2013), consiste en su salida de las zonas agrícolas hacia las ciudades, siendo un problema estructural que ha despertado el interés de diversos investigadores y que se ha convertido en un asunto fundamental en la agenda política pública de diversas regiones y países. En ese marco, Riveros (2019) identifica variables que influyen en las migraciones de los jóvenes rurales (Figura 2).

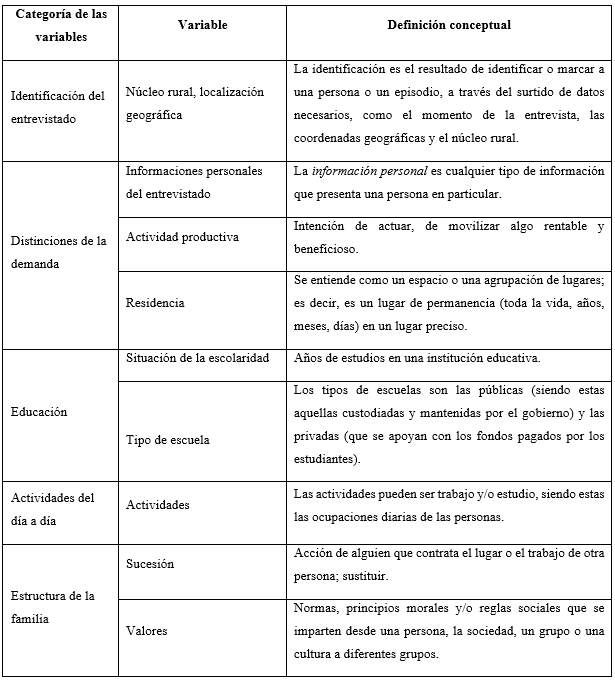

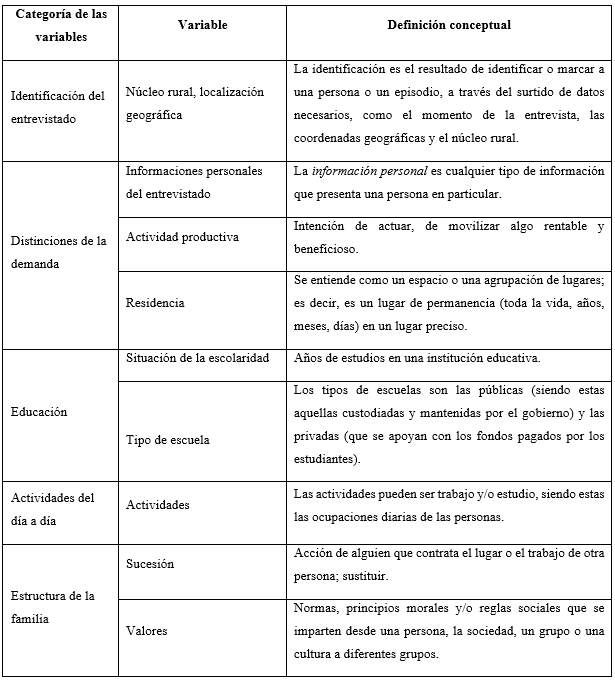

En este contexto, en la tabla 1 se destacan las influencias de las variables que inciden en la migración de adolescentes rurales colombianos y se presenta una definición conceptual para facilitar su comprensión (Riveros, 2019).

Tabla 1.

Definición conceptual de las variables utilizadas en la investigación

Por otro lado, es importante profundizar en algunos conceptos que serán discutidos a los largo de este articulo científico. En este sentido, la ruralidad juega un papel importante en la agricultura, ya que el agricultor puede participar en estos procesos de diversas formas como un actor social. En esa secuencia de ideas, Kummer y De Lima (2023) afirman que es necesatio contar con una ruralidad “que esté involucrada en los procesos de poder y que no esté aislada de las manifestaciones humanas generales. Además, sufre injusticias y es visto como un problema social que no ha sido resuelto mediante intentos revolucionarios” (p. 3). Así, desde esa visión, se entiende que no se trata de debilitar movimientos sociales, sino de mostrar que persisten desafíos importantes.

De este modo, la modernización juega un papel fundamental en la agricultura y puede tener impactos tantos negativos como positivo en la agricultura juvenil. Estos cambios dependerán de la difusión, de la expansión y de la mejor utilización de las innovaciones en el campo. Por lo tanto, con las transformaciones provocadas por la “modernización de la agricultura se fueron implementando nuevas formas de producir y consumir y relaciones sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales” (Trentin, 2023, p. 236).

Por último, otro concepto que merece ser discutido es el de la violencia, el cual es un fenómeno que persistió en Colombia durante más de sesenta años. En este punto, es importante destacar que en el año 2016 se firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). No obstante, en diversas investigaciones se afirma que la violencia persiste, como lo afirma Riveros (2022): “Hay otro tipo de violencia ajena al conflicto armado, pero la violencia del conflicto armado sigue afectando a las regiones” (p. 277). Este autor también sostiene que las nuevas empresas agrícolas, debido a los avances tecnológicos, han sustituido parte de la mano de obra disponible por equipos.

A continuación, se presenta la metodología utilizada durante la investigación.

Metodología

La investigación se caracteriza por ser exploratoria y hace uso de una metodología cuantitativa. Así, primeramente se realizó una pesquisa de fuentes secundarias en literatura y se utilizó el instrumento survey debidamente validado a partir de la investigación de Lima et al. (2013), el cual se adaptó para estudiar a la juventud rural del municipio de Granada, Meta, Colombia.

En este sentido, es necesario saber que Granada es un municipio del departamento de Meta, en Colombia, que está ubicado en los 3°26” de latitud norte y 73°43” de longitud oeste y que se encuentra a 410 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad adopta una clasificación dividida en cinco sectores: Aguas Claras, Dos Quebradas, Puerto Caldas, La Playa y Canaguaro, entre los cuales hay 31 centros rurales (Alcaldía de Granada, 2015; Riveros, 2019; Riveros, Riveros et al., 2021; Triana et al., 2021).

En el municipio, el 84 % de la población de Granada vivía en zonas urbanas y el 16 % en zonas rurales. Vásquez (2016) comenta estos porcentajes y sostiene que el uso de espacios rurales se está utilizando gradualmente como áreas de ocio. Además, afirma que se tienen pocas escuelas para toda la población rural, especialmente en educación secundaria, ya que el municipio cuenta solamente con seis escuelas de este nivel y cada una tiene asociaciones con escuelas primarias (Vásquez, 2016).

En consecuencia, la recolección de datos se realizó a partir de la adaptación de un survey, cuyo instrumento fue debidamente adaptado del estudio de Lima et al. (2013) y validado en la juventud rural en el municipio de Granada, Meta, Colombia. Así, el procedimiento para la muestra se realizó a partir de la estadística probabilística; esto coincide con lo que plantean Sampieri et al. (1998), cuando afirman que mediante este procedimiento todos los sujetos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. De este modo, la fórmula que se utilizó fue la siguiente:

Por lo tanto, la muestra se compuso de 64 jóvenes que viven en áreas rurales, la encuesta se realizó por muestreo aleatorio y la aplicación del cuestionario se llevó a cabo en todas las veredas del municipio de Granada que se muestran en la figura 3.

Figura 3.

Identificación de las veredas rurales y municipios limítrofes en Granada (Meta), Colombia

Figura 3.

Identificación de las veredas rurales y municipios limítrofes en Granada (Meta), Colombia

Fuente: Alcaldía de Granada (2017, citado en Riveros, 2019, p. 42).

Los datos resultantes de la investigación se analizaron mediante la estadística descriptiva, con el fin de distinguir el propósito de los jóvenes de continuar o de salir del campo (recolectando sus posibles motivos); así como los problemas que encontraron para acceder a los proyectos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (Fondo Emprender), al programa Juventud Rural (desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR]), a líneas de crédito, a actividades en movimientos sociales, y, por último, se buscó conocer sus ingresos obtenidos y sus expectativas de futuro.

Resultados y discusiones

En lo que respecta al género de los jóvenes rurales identificados, la investigación apunta a la presencia de una mayor cantidad de hombres (64 %), datos que no pasan desapercibidos y que confirman los reportados por Vásquez (2016) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2014). En cuanto a la edad, predominan los jóvenes de 15 años (28 % de los encuestados) y el rango menos representativo fue el de 24 años (6 % de los encuestados), también, la edad promedio es de 18 años. Es indispensable destacar que no se registraron jóvenes de 23 años, lo que, probablemente, puede deberse a que es en estos grupos de edad en el que se encuentra el mayor número de jóvenes en condición migratoria.

Por otro lado, el lugar de nacimiento predominante es la ciudad de Granada (58.5 %), no obstante, se encontró que el 15 % de los encuestados son de Cundinamarca, el 7 % son de Boyacá y el 19 % son de otros departamentos (Santander, Atlántico, Guaviare, Vichada y Cesar). Este hallazgo confirma lo que dicen Mendoza (2015) y Vásquez (2016), quienes consideraron que Granada es el segundo municipio de la región que alberga a más personas de otros departamentos (después de Villavicencio). En cuanto a la ocupación en el campo, se observó que el 45 % de los jóvenes rurales trabajan. De estos, el 87 % labora en el campo y el 13 % en la ciudad de Granada. Por otro lado, el 55 % de los jóvenes no realiza labores estudiantiles o académicas. Este es un hecho preocupante y, al mismo tiempo, clave para construir una política pública adecuada para este grupo.

Por otro lado, la educación es una de las variables más importantes para el desarrollo social. Si bien la educación juvenil está impulsada por esfuerzos particulares, ciertamente está relacionada con la presencia de los estudiantes en las escuelas (Lima et al., 2013), siendo indispensable garantizar la calidad y la educación temprana, para obtener un buen desarrollo intelectual, emocional y social de los niños y jóvenes rurales que están creciendo en una sociedad posterior a la firma del acuerdo de paz (Diócesis de Granada, 2017). Por consiguiente, la investigación demostró que la asistencia escolar es del 62,5 %, dato preocupante, ya que el 37,5 % no frecuentan ningún tipo de modalidad escolar, lo que permite identificar, así, que los jóvenes tienen problemas que bloquean el ejercicio de este derecho, siendo la razón principal la falta de interés, seguida de las limitaciones en el transporte público, que, en algunos casos, implica que ellos deben caminar más de 12,2 km para ir a sus escuelas. De esta manera, se concuerda con Dirven (2002), quien afirma que el campo ofrece menos acceso a la educación, lo que se refleja negativamente el desarrollo agrícola, mientras que en las ciudades los jóvenes urbanos tienen un acceso más fácil a la educación.

En este sentido, entre las razones por las cuales los jóvenes abandonan la escuela, el factor principal fue falta de interés en sus estudios (29 %), seguido de la falta de transporte (17 %), la necesidad de trabajar (17 %) y el cierre de las escuelas (13 %). Es importante señalar que gran parte del conocimiento adquirido en las escuelas rurales, al parecer, no puede aplicarse al trabajo agrícola, razón por la cual los jóvenes optan por el trabajo. Este argumento está respaldado por las investigaciones de Lima et al. (2013), Riveros (2022) y Triana et al. (2023).

En relación con el proceso de sucesión, los jóvenes tienen pocas oportunidades de heredar la tierra de sus padres: el 64 % dice que no tiene posibilidad de heredar, mientras que solo el 6 % dice que tiene una buena oportunidad de hacerlo. En contraste, el mismo porcentaje (64 %) expresa el interés de los jóvenes en seguir trabajando en la tierra. De este modo, es importante destacar que “el conflicto social y armado colombiano tiene sus raíces en el problema del uso y distribución de la tierra, que está en manos de los grupos de poder económico y político que han monopolizado su mayor concentración” (Diócesis de Granada, 2017, p. 40). Este argumento indica la gravedad del problema y lo magnifica. En ese punto, es trascendental entender que las nuevas luchas por la garantía de derechos vinculan etnia, género, edad y medio ambiente (Riveros y Thomé, 2021), y que en Colombia, al ser este un estado capitalista, algunas veces no se garantiza la totalidad de los derechos sociales ni una vida digna para la población (Cavalcanti et al., 2020).

Por otro lado, cuando se les preguntó a los jóvenes sobre su decisión de quedarse o de abandonar el campo, ellos expresaron su decisión en torno a una escala de intensidad entre diversas razones, en la que 0 = no influye en la decisión de cambiar; 1 = tiene poca influencia sobre su decisión; 2 = tiene una gran influencia en su decisión. La tabla 2 presenta los hallazgos.

Tabla 2

Evaluaciones promedio de las razones por las que los jóvenes rurales migran

NotaMuy alta influencia (1,51 - 2,00), alta influencia (1,01 - 1,50), baja influencia (0,51 - 1,00), influencia nula (0,00 - 0,50).

Fuente: adaptado de Riveros (2019, p.76).

Los resultados muestran que las principales razones dadas por los jóvenes están relacionadas con las deficiencias en sus condiciones y perspectivas de trabajo y con la inseguridad local. Las mayores influencias para querer abandonar el campo se presentan a continuación.

Las nuevas empresas agrícolas en la región necesitan poca mano de obra (1,09)

Este es uno los factores más importante por el que los jóvenes quieran migrar, ya que para ellos se vuelve complejo adoptar los crecientes estándares capitalistas de la región, los cuales favorecen solo una serie de productos y de productores, especialmente, los que no les son familiares. Esto confirma el estudio realizado por la Diócesis de Granada (2016), que afirma que la región de Ariari está plantando cada vez más monocultivos (arroz, maíz, palma), lo que provoca la migración de pequeños y medianos productores, quienes terminan trabajando en las grandes haciendas y pierden así su autonomía. En este punto, es importante mencionar los aportes de Riveros (2022, p. 210), en los que se afirma que “el desplazamiento hacia los centros urbanos puede ocurrir debido al crecimiento de la industria y la vida urbana, dado que el proceso de modernización de la agricultura ha eliminado algunas vacantes de empleo”. Por lo tanto, es necesario tener enfoques alternativos al capitalismo depredador y a sus externalidades con respecto a la misión de la agricultura colombiana. Para lograr esto, se requiere incentivar las políticas públicas y la ruralidad.

Trabajar en el campo es difícil y agotador (1,01)

Los jóvenes creen que trabajar en el campo es difícil y agotador porque están expuestos al sol y a la lluvia, un hecho que los alienta a emigrar a las ciudades en busca de trabajos que les proporcionen jornadas menos estresantes y que los recompensen mejor, para adquirir independencia financiera (Lima et al., 2016; Riveros, 2022). Sin embargo, esto revela una situación compleja, porque, en la mayoría de los casos, cuando los jóvenes emigran a las ciudades no encuentran aceptación en el trabajo que desean, debido a su falta de conocimiento y de experiencia, lo que crea una doble exclusión: primero, del el campo y, segundo, de las ciudades (Jurado y Tobasura, 2012).

Hay otros tipos de violencia y de inseguridad en el campo que no están relacionados con el conflicto armado (0,96)

Esta razón es consistente con la investigación de la Diócesis de Granada (2016), en la que se afirma que, aunque el gobierno central busca fortalecer el proceso de paz, durante el proceso de desmovilización de los grupos armados, la mayoría de sus miembros crearon estructuras criminales en el campo, amenazando a la población rural. Tal ocurrencia representa una variable importante que motiva a los jóvenes a querer migrar, coincidiendo con la investigación de la Diócesis de Granada (2017), en la que se identificaron nuevas advertencias de violencia que pusieron en riesgo el ejercicio de la protección de los derechos humanos, como el aumento de asesinatos de líderes sociales y la expansión de bandas armadas fundadas (GAO), de bandas criminales (Bacrim) y de grupos disidentes de las FARC-EP, que buscan llenar los vacíos que dejaron las guerrillas en las zonas de conflicto, entre otros aspectos. De este modo, el crimen común se ha convertido en un problema social creciente en la región, y los habitantes del campo y la ciudad han sido las principales víctimas.

La población juvenil quiere salir del campo para prepararse mejor (0,96)

El estudio muestra que el joven granadino, al ver que las oportunidades de estudiar en una universidad son nulas en las zonas rurales, decide emigrar a las ciudades. Este argumento corrobora los planteamientos de Vásquez (2016) y Mendoza (2015), quienes afirman que existen oportunidades y posibilidades estables después de acceder a la educación superior, lo que impulsa a los jóvenes a emigrar. También se puede hacer referencia a la investigación de Riveros (2022), cuando se afirma que pocos jóvenes rurales pueden acceder a los estudios superiores y a las opciones de formación que ofrece el SENA, ya que estas instituciones se encuentran ubicadas en zonas urbanas alejadas.

La oportunidad de obtener su propia tierra es pequeña (0,93)

Se ha descubierto que los jóvenes tienen pocas oportunidades de obtener su propia tierra, ya sea debido a la falta de una herencia o por dificultades para acceder a un crédito o, incluso, por eventos relacionados con la violencia en el campo. También es importante analizar que los avances de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” (República de Colombia, 2011) están ocurriendo en el país lentamente, principalmente debido al compromiso de mejorar los sistemas de registro. También vale la pena considerar que muchos de los jóvenes entrevistados no conocían los lineamientos planteados por la ley.

La violencia (conflicto armado) continúa afectando a la región (0,89)

Es importante comprender que el conflicto armado ha sido por mucho tiempo la principal causa de la migración de la población rural (Grisales, 2013) y esta investigación muestra que, aunque el gobierno ha firmado un acuerdo de paz con las FARC-EP, el conflicto armado sigue afectando al municipio de Granada. En este sentido, la violencia sigue siendo un problema social relevante para este territorio. Además, en la investigación de la Diócesis de Granada (2017, p. 16) se afirman que

desde 2015, durante la fase de negociación del Acuerdo de Paz, se han establecido una serie de medidas para desentrañar el conflicto para la construcción de la confianza, dado el bajo nivel de credibilidad y la baja aprobación que los ciudadanos tenían para el proceso. Entre ellos, el cese bilateral de las hostilidades, la rendición de los jóvenes que formaban parte de las filas armadas. (p. 16)

La Diócesis de Granada (2017) afirma que la ampliación de las dificultades locales se debe a los conflictos armados que persistieron a lo largo del proceso de pacificación, mediado por la guerrilla y paralelo a la ausencia histórica del Estado: “La falta de dominio de las FARC y sus mecanismos reguladores generando una deforestación masiva, lo que ha llevado a un aumento de los cultivos ilícitos de 96 000 ha en 2015 a 146 000 ha en 2016” (p. 22).

En ese sentido, es importante resaltar que la estancia media en el campo de los jóvenes entrevistados —es decir, que viven en propiedades rurales— es de diez años y seis meses, lo que demuestra que ellos ya están adaptados a las condiciones del campo. Estos jóvenes quieren emigrar principalmente a las ciudades de Bogotá (57,14 %), Villavicencio (17,85 %) y Medellín (7,14 %). También, aquellos que quieren migrar tienen la intención de vivir en áreas urbanas, para acceder al estudio (75 %), a un mejor trabajo (11 %) o a ambas (14 %). En este punto se resalta que ninguno de los entrevistados quiere migrar fuera del país, lo que es un punto interesante que debería ser investigado, ya que se podrían reforzar los incentivos de la alcaldía de Granada para estimular a los jóvenes a no migrar, pero para lograr esto es indispensable que los agricultores se asocien para tener una mejor sincronía.

Es necesario realizar una evaluación y un seguimiento constante de las políticas que se van a implementar, tomando como principio las influencias más importantes en el desplazamiento de la juventud rural granadina y también es necesario profundizar aún más en la modernización, en la educación y en la la herencia de las tierras, porque estas son las variables que más influyen en la migración de los jóvenes. Por ese motivo, en la tabla 3 se proporciona una lista de las recomendaciones que buscan mitigar los problemas que están provocando la salida de los jóvenes rurales de las zonas rurales.

Tabla 3

Recomendaciones que buscan mitigar los problemas que están provocando la migración de los jóvenes rurales granadinos

En este sentido, los asuntos de la primera infancia necesitan articularse con otras áreas de las políticas sociales, como la salud, la educación, la cultura y los derechos humanos (Cavalcanti y Riveros, 2020). Adicionalmente, es importante investigar mejor las políticas migratorias, ya que estas son frágiles ante cualquier cambio esporádico; por lo tanto, es necesario tener más puntualidad y claridad sobre estos temas (Wabgou et al., 2016), ya que la sectorización de los programas/políticas sociales es una realidad que está en aumento y en la que el Estado busca actuar para afianzar los derechos de la población (Cavalcanti y Riveros, 2020). Por este motivo, es importante aprovechar el fuerte vínculo que tienen los jóvenes con su red social (familia, amigos, vecinos), para evitar la deserción, implementando programas más arraigados en el campo.

Conclusiones

Este estudio buscó identificar las razones por las cuales los jóvenes del municipio de Granada, ubicado en el departamento de Meta, Colombia, han emigrado del campo a las ciudades. Se descubrió que las influencias que contribuyen a que los jóvenes deseen emigrar del campo a las ciudades son principalmente un reflejo de la modernización, la dificultad de encontrar trabajo en el campo, la violencia, la falta de acceso a la educación y la baja probabilidad de heredar la tierra.

Con respecto a la educación, se necesita de una mayor articulación y coherencia entre las comunidades rurales y las instituciones escolares, porque gran parte del conocimiento que se aprende en las escuelas no puede replicarse en el trabajo rural, lo que refleja una desconexión entre la educación formal y la vida práctica. Además, es necesario enfrentar las diversas transformaciones laborales que está experimentando el sector agrario, en vista de la modernización de los medios y, sobre todo, en relación con la infraestructura que proporciona acceso a ellos. La disminución de la oferta laboral también es un problema recurrente. Por lo tanto, es importante que la escuela tenga un mayor compromiso con la realidad del público que atiende.

En Colombia el diseño del Sistema de Protección Social comprende tres componentes principales: 1) la seguridad social integral —salud, riesgos laborales y protección al desempleo—, 2) la promoción social y 3) las políticas y los programas de formación de capital humano (Rentería, 2009). Sin embargo, esto no se ve reflejado en los campos granadinos, lo que nos lleva a preguntarnos si los recursos se están invirtiendo en políticas públicas. Así, es importante afirmar que actualmente el primer gobierno de izquierda en la historia del país está construyendo el plan de desarrollo a partir de diálogos vinculantes en todas las regiones del país.

Finalmente, nos preguntamos nuevamente, si el joven rural está siendo invisibilizado. Es urgente que el municipio y el gobierno conformen espacios democráticos robustos y que otros estudios continúen profundizando en el conocimiento sobre la juventud rural y el establecimiento de mejores condiciones de vida en el campo. También es indispensable identificar aún más las heterogeneidades internas de este grupo, considerando las diferencias regionales, económicas y el impacto de los cambios en las condiciones sociopolíticas. Además, es importante tener en cuenta lo planteado en el acuerdo de paz sobre la nueva ruralidad y la obligatoriedad de generar un programa especial de educación rural.

Agradecimientos

Este estudio es un producto derivado de la tesis de maestría de Jorge Luis Triana Riveros y fue financiada por el programa de posgrado en Agronegocios y la CAPES. También agradecemos a todos los jóvenes rurales granadinos que hicieron parte de esta investigación, mediante la cual podemos expresar y traer al debate sus problemas al mundo académico. Igualmente, agradecemos inmensamente a Suzana María Valle Lima , que ya no está entre nosotros, pero cuyo nombre está aquí porque fue ella quien nos brindó todo el apoyo para el desarrollo del proyecto, descansa en paz, eterna profesora y orientadora nuestra.

Referencias

Acuña, M. E. y Führer Führer, A. P. (2009). Juventudes rurales, educación superior y trabajo: anhelos y demandas para una inclusión social [Tesis de pregrado]. Universidad de Chile, Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106203

Alcaldía de Granada. (2015). Granada. Cultivando desarrollo. Programa de Gobierno. Autor.

Camarano, A. A. y Abramovay, R. (1999). Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: panorama dos últimos 50 anos. Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).

Castells, M. (1998). Entender nuestro mundo. Revista de Occidente, (205), 113-145.

Cavalcanti, C. D. y Riveros, J. L. T. (2020). Política social e garantia de direitos: uma análise do programa criança feliz na proteção à primeira infância no contexto do capitalismo dependente. Caderno Virtual, 3(48), 402-419. https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/view/4847

Cavalcanti, C. D., Riveros, J. L. T. y Junior, N. N. G. (2020). Estado capitalista, sociabilidade capitalista: o impasse da luta por direitos humanos no Brasil. Humanidades & Inovação, 7(17), 514-524. https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/3846

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2014). Senso nacional agropecuario 2014. Autor. http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014

Diócesis de Granada en Colombia. (2016). X informe de realidad “Uma mirada a la realidade de la diócesis de Granada desde los derechos humanos”. Autor.

Diócesis de Granada en Colombia. (2017). XI informe de realidad “Uma mirada a la realidade de la diócesis de Granada desde los derechos humanos”. Autor.

Dirven, M. (2002). Las prácticas de herencia de tierras agrícolas: una razón más para el éxodo de la juventud? Comisión Económica para América Latina y el Carine (CEPAL). https://www.cepal.org/es/publicaciones/4525-practicas-herencia-tierras-agricolas-razon-mas-exodo-la-juventud

Durston, J. (1998). Juventud y desarrollo rural: marco conceptual y contextual. Comisión Económica para América Latina y el Carine (CEPAL). https://www.cepal.org/es/publicaciones/6257-juventud-desarrollo-rural-marco-conceptual-contextual

Éxodo. (2022). Reverso Diccionario. https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/%C3%A9xodo+rural

Gómez, S. (2001). ¿Nueva ruralidad? Un aporte al debate. Estudos Sociedade e Agricultura, (17), 5-32. https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/dezessete/gomez17.htm

Grisales, S. P. A. (2013). Colombia: Memory in the Middle of War. Tempo Social, 25(2), 123-139. https://doi.org/10.1590/S0103-20702013000200007

Jurado, C. y Tobasura, I. (2012). Dilema de la juventud en territorios rurales de Colombia: ¿campo o ciudad? Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10(1), 63-77.

Kessler, G. (2005). Estado del arte de la investigación sobre juventud rural en América Latina. Educación, desarrollo rural y juventud. Unesco. https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/publicaciones/educacion-desarrollo-rural-y-juventud

Kummer, R. y de Lima, E. N. (2023). Ruralidade trágica em Juan Rulfo: apontamentos entre ficção e realidade. Estudos Sociedade e Agricultura, 31(1), 1-31. https://doi.org/10.36920/esa31-102

Lima, S. M., Vieira, L. F., Castro, A. M. G. y Sarmento, E. P. M. (2013). Juventude rural e as políticas e programas de acesso a terra no Brasil: recomendações para políticas de desenvolvimento para o jovem Rural. Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). https://www.gov.br/mda/pt-br/acervo-nucleo-de-estudos-agrarios/nead-estudos-1/2-juventude-rural-e-as-politicas-e-programas-de-acesso-a-terra-no-brasil.pdf

Mendoza, J. C. (2015). Plan de desarrollo municipal. Granada. Cultivando desarrollo 2016-2019. Programa de Gobierno. Alcaldía de Granada, Meta. https://granada-meta.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Desarrollo%20Municipal%202016-2019.pdf

Panno, F. y Dessimon, J. A. D. (2014). Influências na decisão do jovem trabalhador rural partir ou ficar no campo. Desenvolvimento em Questão, 12(27), 264-297.https://doi.org/10.21527/2237-6453.2014.27.264-297

Pardo, R. (2017). Diagnóstico de la juventud rural en Colombia. Grupos de dialogo rural, una estrategia de incidencia. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1503000650Diagn%C3%B3sticodelajuventudruralenColombia.pdf

Rangel, I. M. (1979). Questão agrária e agricultura. Encontros com a civilização brasileira, 7, 172-192.

Rentería, C. (Dir.). (2009). Avances y retos de la política social en Colombia. Departamento Nacional de Planeación (DNP). https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/15-Avances%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20Social%20en%20Colombia.pdf

República de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011. Ley de víctimas y restitución de tierras. Congreso de la República de Colombia. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43043

Riveros T, J. L. (2019). Campo ou cidade: influências sobre a escolha dos jovens rurais granadinos no estado do Meta, Colômbia [Tesis de maestría]. Universidad de Brasilia, Brasil. http://icts.unb.br/jspui/handle/10482/35301

Riveros, J. L. T. (2022). Mapeamento da realidade do jovem rural colombiano para subsidiar a elaboração de políticas sociais mitigando a migração [Tesis doctoral]. Universidad de Brasilia, Brasil.

Riveros, J. L. T. y Junior, N. N. G. (2019). Políticas sociais agrárias no estado colombiano: uma revisão sistemática da literatura. Humanidades & Inovação, 6(17), 34-43. https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1794

Riveros, J. L. T. y Thomé, K. M. (2021). Adopción de innovaciones en la agricultura familiar latinoamericana. Pensamiento Actual, 21(36), 189-200. https://doi.org/10.15517/pa.v21i36.47095

Riveros, J. L. T., Junior, N. N. G., Sampaio, E. y Gonzales, C. A. (2021). Social Financing Programs for Colombian Rural Youth. International Journal of Development Research, 11(04), 46024-46029. https://doi.org/10.37118/ijdr.21528.04.2021

Riveros, J. L. T., Riveros, J. D. T., Rodríguez, M. D. P. R. y Vera, C. E. (2021). Agronomic Evaluation of Three Hybrid Melón (Cucumis melo) (Gold Honey, Rina f1 and Ovation) and Knowledge Transfer from a Teaching Manual on the Bella Vista farm, Tranquita Village in the Region of Ariari, Meta, Colombia. Agrariae Liber, 3(1), 7-15. https://doi.org/10.6008/CBPC2674-6476.2021.001.0002

Rodríguez-Rodríguez, M. P. (2013). El imaginario de tejido social de los estudiantes y profesores de práctica docente de la licenciatura en producción agropecuaria, Universidad de los Llanos [Tesis de maestría]. Universidad de Caldas, Colombia.

Sampaio, E., Riveros, J. L. T. y Junior, N. N. G. (2021). Programas de financiamento social e econômico: uma revisão sistemática de literatura na juventude rural colombiana. Humanidades & Inovação, 8(67), 267-289. https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2422

Sampieri Hernández, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la investigación. McGraw-Hill. https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/metodologia-de-la-investigaci%C3%83%C2%B3n_sampieri.pdf

Stropasolas, V. L. (2006). O mundo rural no horizonte dos jovens. Editora da UFSC.

Trentin, I. C. L. (2023). Tendências para a agricultura familiar no Sul do Brasil. Espacio abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología, 32(2), 234-255. https://doi.org/10.5281/zenodo.8075480

Triana Riveros, J. L., Resende Junqueira, A. M., Guimarães Soares, J. P. y Sampaio, E. (2021). Insumos para a produção orgânica: um estudo entre Paranoá, Distrito Federal, Brasil e Granada, Meta, Colômbia. Nature y Conservation, 14(4), 120-136. https://doi.org/10.6008/CBPC2318-2881.2021.004.0012

Triana, D. K. B., Parrado, I. L. V., Rodríguez, M. D. P. R. y Riveros, J. L. T. (2023). Mitos y leyendas: difusión del conocimiento ancestral en los jóvenes achaguas del resguardo umapo, vereda pueblo nuevo, municipio de Puerto López, Colombia. Análisis, 55(102), 1-29. https://doi.org/10.15332/21459169.7851%20

Triana, J., Brisola, M. V. y Lima, S. M. V. (2020). Evolución de la permanencia y educación de la juventud rural en Brasil y Colombia: un análisis histórico-comparativo. Cooperativismo y Desarrollo, 28(118), 1-19.https://doi.org/10.16925/2382-4220.2020.03.02

Vásquez Toro, R. (2016). Diagnóstico agropecuário 2016. Granada-Meta. Secretaria Agropecuária y del Médio Ambiente.

Vélez, J., Burbano, H., Navia, J. y Gómez, E. (2018). El liderazgo de las mujeres y los jóvenes rurales de la región Andina de Colombia. Agro Sur, 46(2), 11-21. https://doi.org/10.4206/agrosur.2018.v46n2-04

Wabgou, M., Vargas, D. y Carabalí, J. A. (2012). Las migraciones internacionales en Colombia. Investigación y Desarrollo, 20(1), 142-167.

Wanderley, M. D. N. B. (2000). A emergência de uma nova ruralidade nas sociedades modernas avançadas – o “rural” como espaço singular e ator coletivo. Estudos Sociedade e Agricultura, 8(2), 87-145. https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/178

Notas

*

Artículo de invetigación.

Notas de autor

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: jorge.triana@unillanos.edu.co

Información adicional

Cómo citar: Triana Riveros, J. L., Valle Lima, S. M., Rodríguez Rodríguez, M. del P. y Brisola, M. V. (2024). Influencias de la migración juvenil rural en el municipio de Granada (Meta), Colombia. Universitas Humanística, 93. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh93.imjr