Hace ocho años, el fotógrafo Marco “Atoq” Ramón, uno de nuestros autores, fue atacado por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras cubría el primer día de protestas contra un nuevo peaje al norte de Lima. El ataque le dejó un perdigón de plomo de 3,22 mm incrustado detrás del ojo izquierdo y una herida que ha ido apagando progresivamente su visión:

Puente Piedra, 5 de enero de 2017. Acá abajo todo arde.

La policía, la prensa basura y las casetas del peaje. Se corre la voz. Yo

también corro. Sigue llegando más gente. Bajan del cerro. Disparo. Rostros

cubiertos y torsos desnudos. Disparo. Disparo. Del otro lado del puente, una

reportera grita: “Vándalos, delincuentes”. De este lado solo hay rabia,

piedras, palos. Más disparos. Más gritos. ¿Hay heridos? ¿Y los detenidos? Sigo.

Desde una tanqueta nos apuntan, disparo. Corremos. Empuño bien mi cámara. Desde

una tanqueta, un policía apunta y me dispara una ráfaga de perdigones que

impactan en mi cámara, mis manos, mi rostro. Uno atraviesa mi ojo izquierdo y

se queda alojado en mi cráneo para siempre.

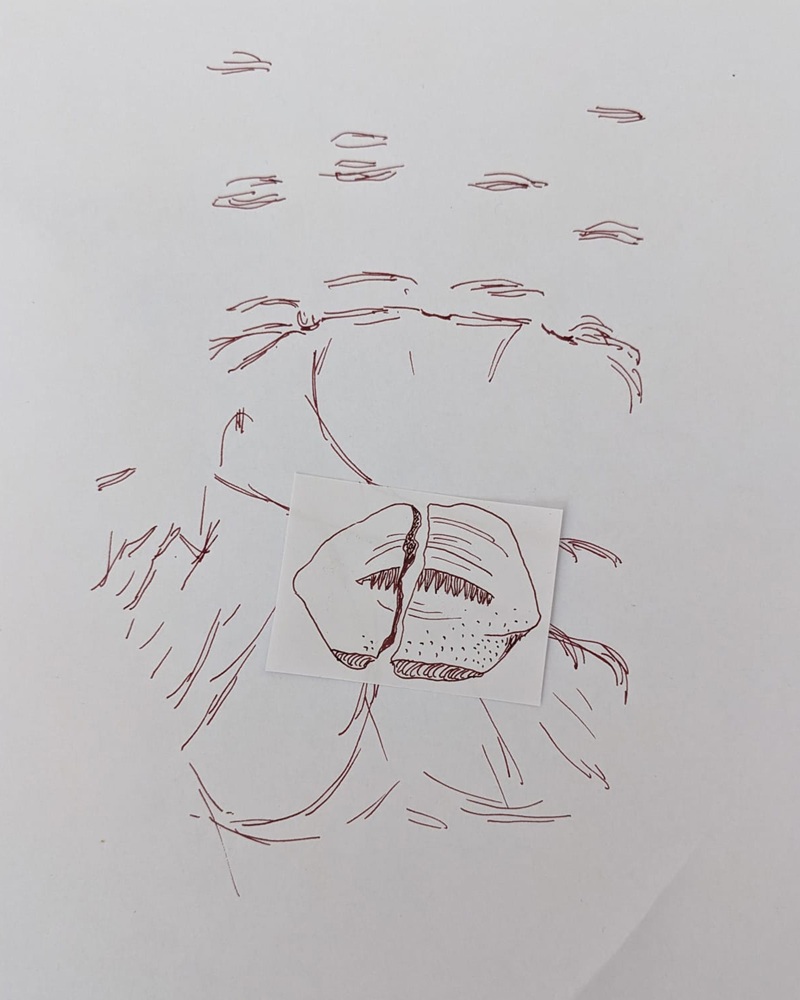

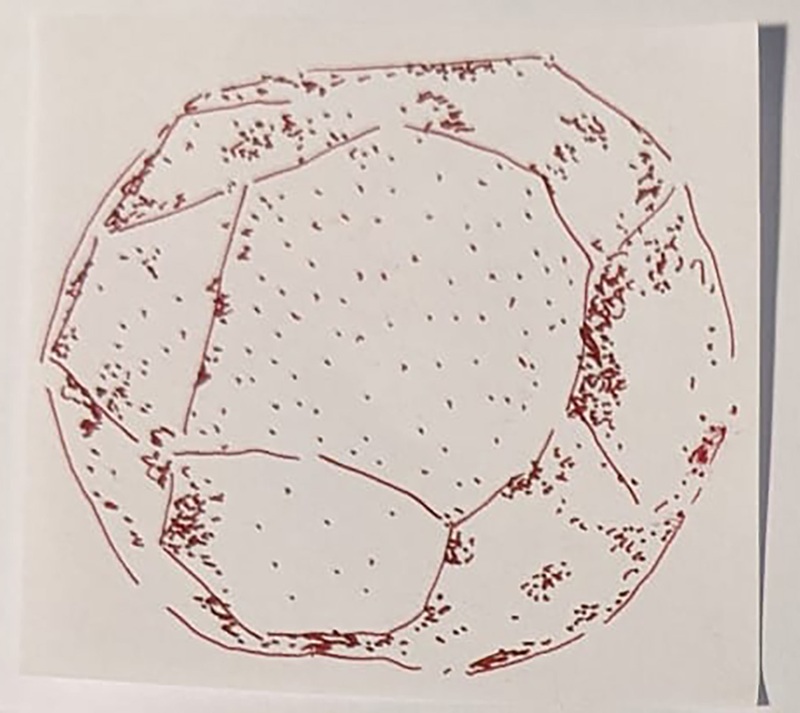

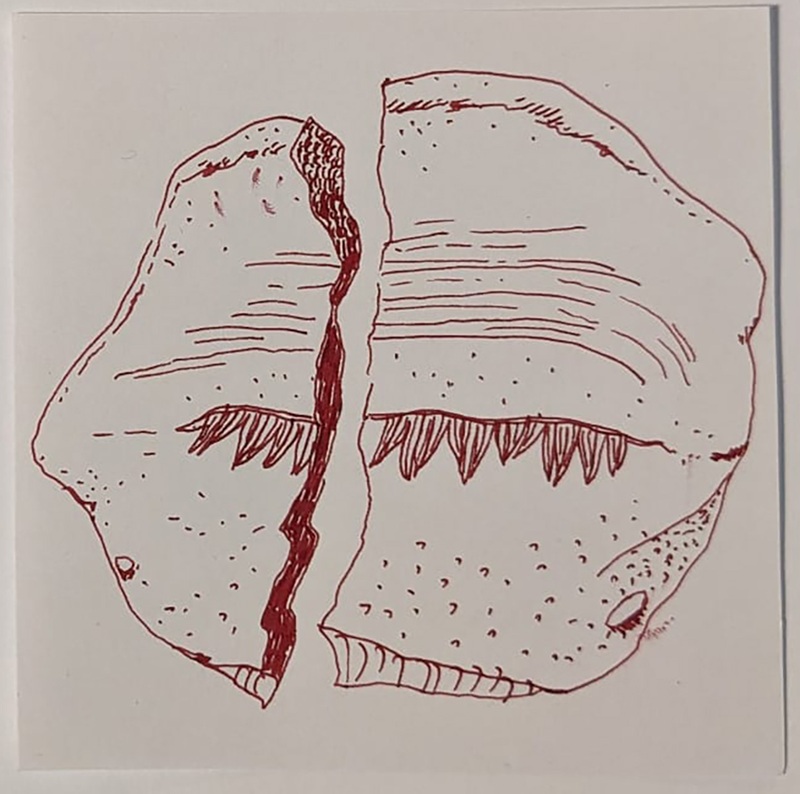

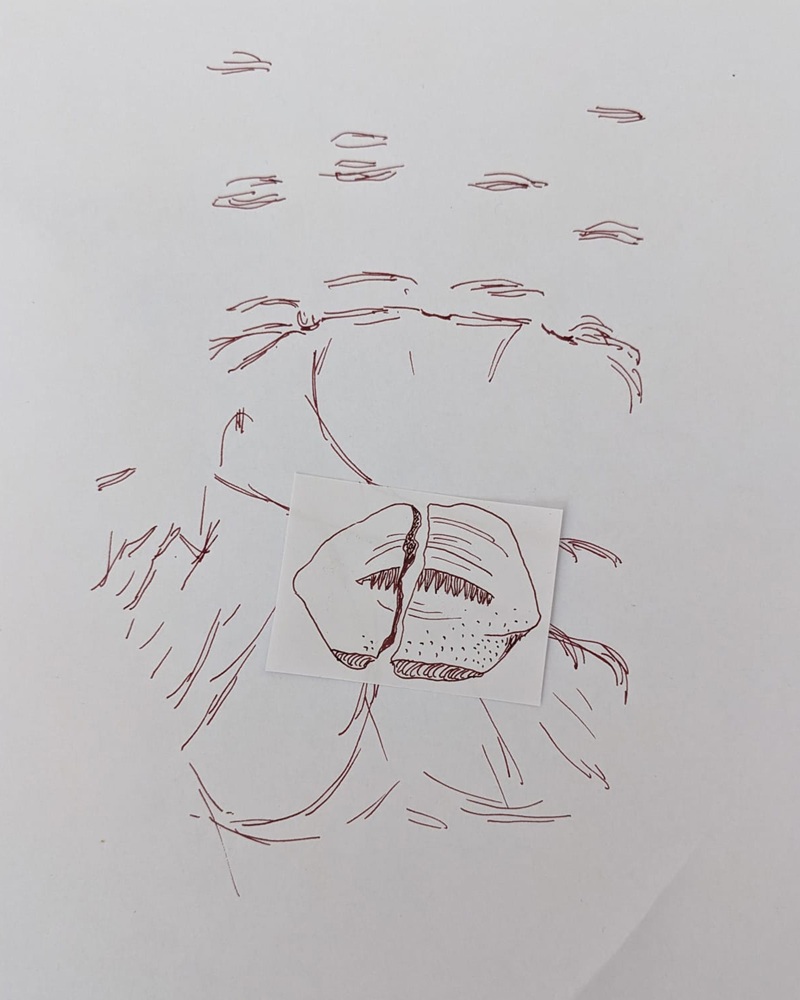

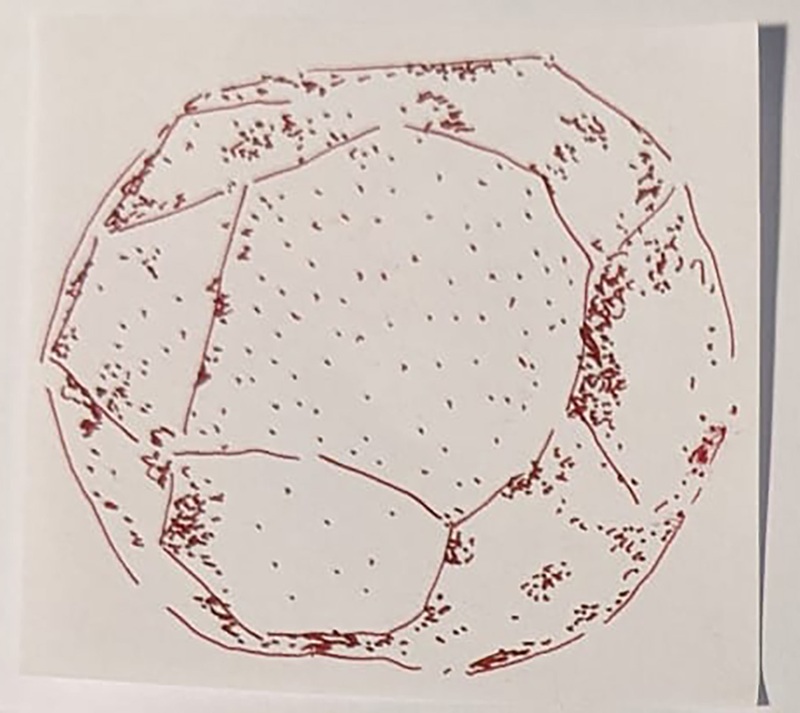

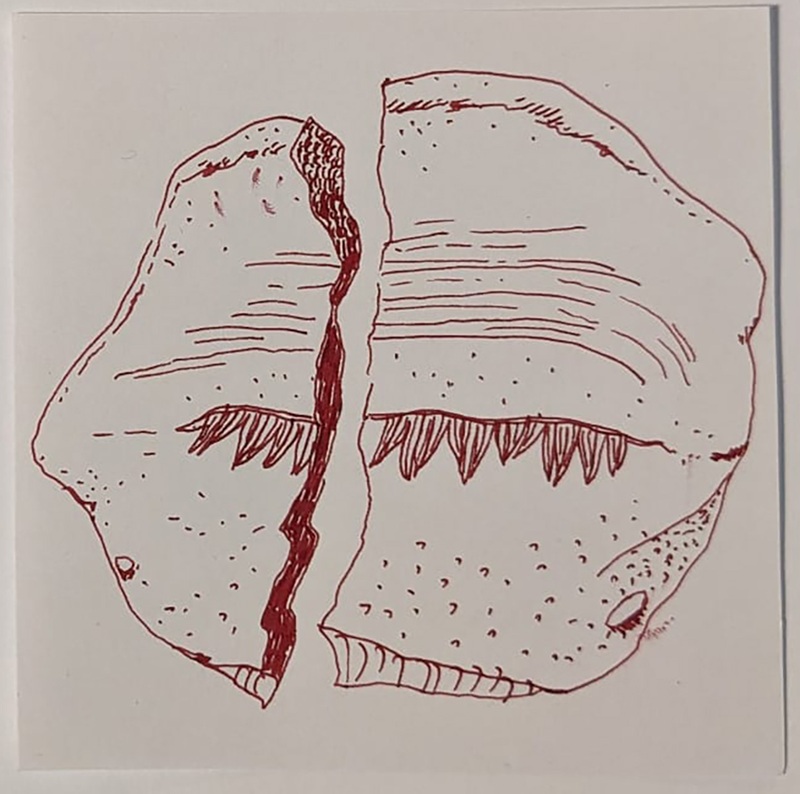

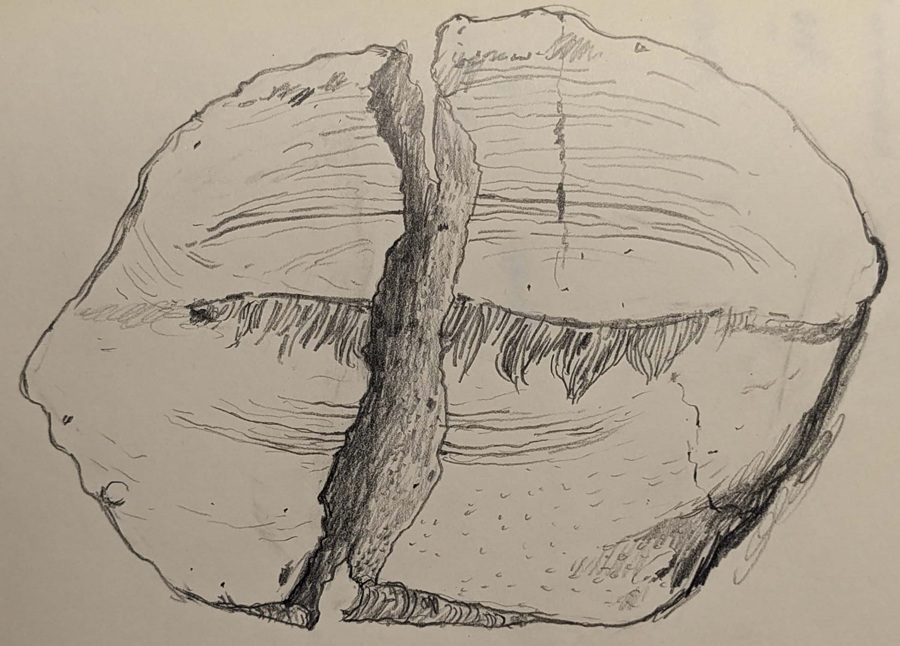

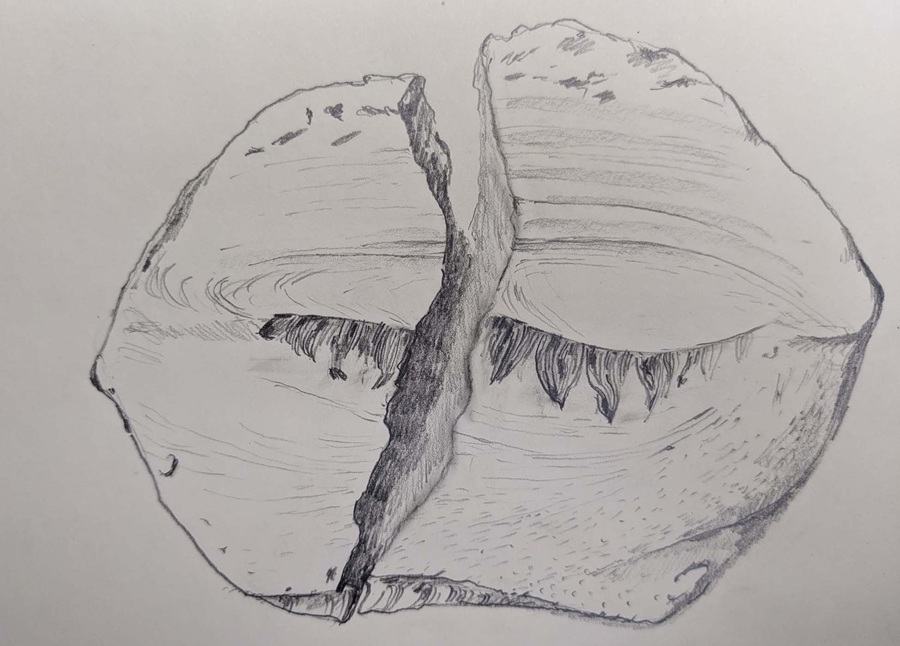

Este ensayo cuenta dos historias: la de la herida que transformó el cuerpo y la vida de Atoq, y la del concepto que nació de esta experiencia. Para explorar ambas —y lo que nos muestran sobre la vida dentro del Estado peruano y en medio de sus desigualdades— comenzamos con la imagen que las une: la fotografía de un emplasto de arcilla medicinal donde quedó grabada la huella de su ojo izquierdo (Figura 1).

Sobre un fondo blanco, vemos un pedacito de arcilla cruda. Parece el fragmento de una máscara mortuoria como las que usaban las familias nobles de la antigüedad romana para guardar la semejanza de sus seres queridos. Pero, aunque el ojo que vemos está plasmado con tanto detalle y realismo que delata pertenecer a alguien en particular, a diferencia de aquellos artefactos —las imagines maiorum— no fue hecha con la intención de conmemorar a nadie ni tampoco con un material que pretenda perdurar. Más bien, su fragilidad es evidente: el barro crudo se ha quebrado en dos.

Atoq nos cuenta que esta imagen surgió después de que empezó la pandemia del COVID-19, cuando él comenzaba a usar emplastos de llantén y de arcilla para desinflamar su ojo herido, como le enseñó su mamá. Los aplicaba en distintos momentos del día —especialmente por las noches—, y una mañana, a finales de marzo o inicios de abril, tras ponerse arcilla sobre el ojo izquierdo antes de dormir, despertó y notó que el emplasto seguía intacto. Intentó retirarlo con cuidado —despacito para que no se dañe— queriendo preservar su forma, pero al separar el barro seco de su piel este se quebró, dejándole dos fragmentos en su mano. Al sostenerlos y observar el contraste entre la huella de su ojo cerrado y la rajadura que lo partía en dos, Atoq pensó en la herida que el perdigón abrió en su cabeza cuatro años antes. En una de nuestras conversaciones, así describió lo que sintió al contemplar este extraño objeto:

Hay [un contraste] entre esta paz que me trasmite la

huella de mi ojo cerrado —ver las pestañas, los pliegues de la piel, los

detallitos que se quedaron grabados allí— y esa rajadura que atraviesa todo el

ojito… Lo que me transmite [es] esta paz, pero también en contraste con una

violencia que está representada por esa rajadura.

1

Al señalar cómo sentimientos opuestos —evocados en las frases “esta paz” y “una violencia”— se funden en un solo objeto, Atoq transmite un conocimiento visceral sobre la interrupción que transformó su vida.

Figura 1.

Emplasto

de arcilla medicinal.

Figura 1.

Emplasto

de arcilla medicinal.

Fuente:

elaboración propia.

Desde el 2021, los autores de este ensayo —Atoq y el antropólogo Alonso Gamarra— hemos explorado esta experiencia a través de diversas conversaciones, cinco de las cuales decidimos grabar.

2

En junio de 2022 participamos en la conferencia “Lo Virtual de Otra Manera” (The Virtual Otherwise), auspiciada por secciones de la Asociación de Antropología Americana (AAA), con un video de 12 minutos compuesto de extractos de nuestras primeras grabaciones y algunas fotografías del archivo de Atoq.

3

Más recientemente, tras haber tomado tiempo para aprender de esta experiencia, comenzamos a experimentar nuevamente, esta vez con el diseño de un foto-ensayo tipo fanzine, o mini-revista subterránea de producción autogestionada.

Mientras que nuestro primer experimento nos permitió explorar el concepto que Atoq llama “destello” —un instante en el que una forma de ver fugazmente sustituye a otra—, nuestro segundo proyecto, el fanzine, investiga cómo esta idea del “destello” puede ayudarnos a gestar una contramirada. En este esfuerzo multimodal y colaborativo, el dibujo no se limita a comunicar un argumento ni a interrogar un objeto predefinido (Dattatreyan y Marrero-Guillamón, 2019). Más bien, nos permite explorar una experiencia de ruptura y acompañar la formación de una mirada emergente.

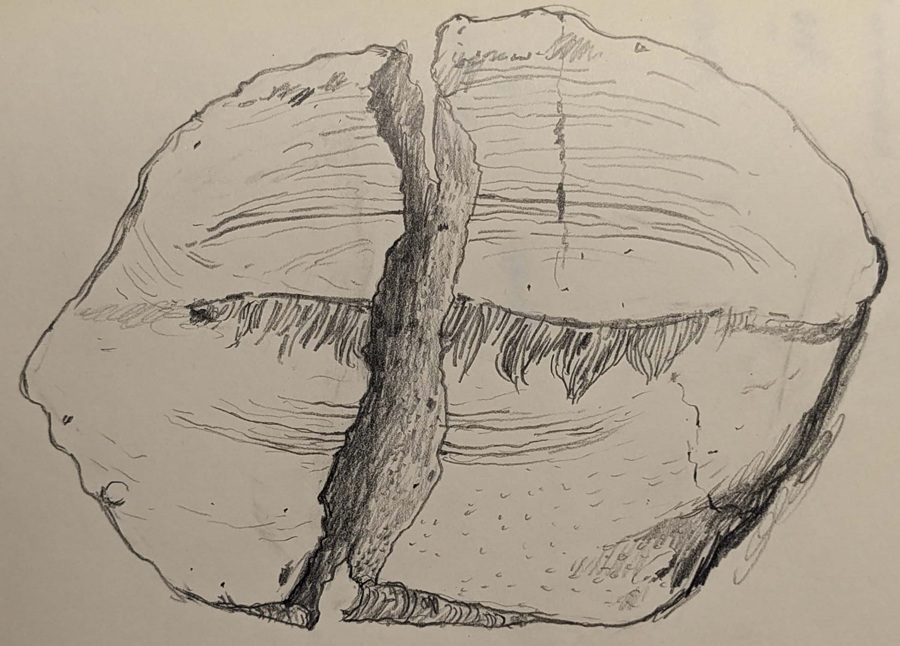

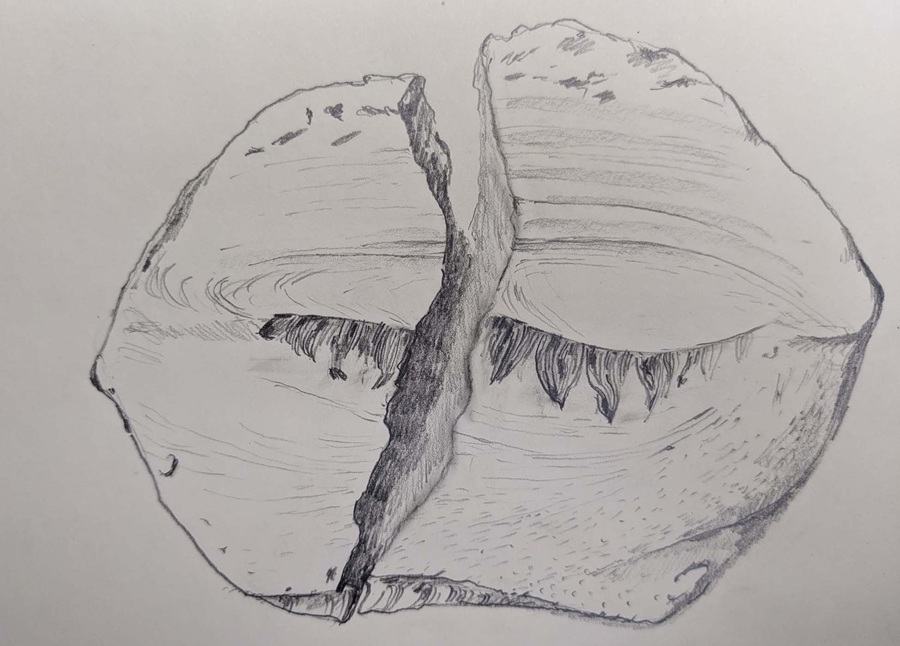

Algunos de los dibujos que acompañan este artículo se basan en fotografías o videos,

4

por ejemplo, las tres ilustraciones que reproducen los restos del emplasto de arcilla con la huella del ojo izquierdo de Atoq (Figuras 6, 10 y 12). Otros dibujos combinan distintas referencias visuales para representar escenas que no cuentan con registro fotográfico, como el dibujo que muestra el fragmento de arcilla sobre los contornos internos de una mano (Figura 2), que representa el momento en que, al despertar, Atoq descubrió la huella de su ojo impresa en el emplasto medicinal. Finalmente, una tercera práctica composicional empleada en estos dibujos consiste en cultivar una familiaridad visual con objetos significativos en la experiencia de Atoq para luego representarlos sin un referente visual inmediato. Este es el caso de la planta de llantén (Figura 3), un remedio natural que solía utilizar como parte de su tratamiento homeopático en el Perú, pero que no ha logrado encontrar con la misma facilidad desde que se mudó a Barcelona.

Figura 2.

Fragmento

de arcilla sobre los contornos internos de una mano

Figura 2.

Fragmento

de arcilla sobre los contornos internos de una mano

Fuente:

elaboración propia.

Figura 3.

Planta

de llantén

Figura 3.

Planta

de llantén

Fuente:

elaboración propia.

De diferentes maneras, estas imágenes responden al dolor y la belleza que Alonso ve en los esfuerzos de Atoq por interrogar la violencia que transformó su vida. En Cultura y Valor, Ludwig Wittgenstein (1995 [1970]) sugiere que aquello que llamamos bello no se define por un rasgo común, sino porque “la mano se siente tentada a dibujarlo” (1995, p. 65). Con esta frase, Wittgenstein plantea que los valores éticos y estéticos no tienen definiciones absolutas, sino que adquieren sentido en la medida en que nos interpelan en las condiciones que los hacen posibles. Sin embargo, en un plano más literal, Wittgenstein también asocia la belleza con el deseo de dibujar, permitiéndonos imaginar que el dibujo —como toda práctica artística— no solo contribuye a la construcción de un espacio subjetivo o intersubjetivo, sino también nutre las sensibilidades con las que interrogamos el mundo. Siguiendo esta intuición, tanto en nuestro fanzine como en este artículo, el dibujo nos permite abordar la interrupción como el eje central de una forma de pensar, más que como un objeto de análisis.

Entre las décadas de 1990 y del 2000, los estudios antropológicos sobre la semiótica de la violencia y los efectos estructurales del terror (Aretxaga, 1997; Daniel, 1996; Feldman, 1991; Taussig, 1987) dieron pie a investigaciones que pusieron mayor énfasis en la relación entre la violencia y la subjetividad (Bourgois, 1992; Caton, 2005; Das et al., 2000). Algunas de estas investigaciones —situadas en, o que están en diálogo con, la disciplina de psiquiatría transcultural— se han dedicado a explorar las realidades clínicas y terapéuticas organizadas en torno a diagnósticos de trastorno de estrés postraumático (TEPT) (Hinton y Good, 2015; Kirmayer et al., 2007). En este contexto, Didier Fassin y Richard Rechtman (2009) ofrecen un análisis de la historia del trauma y sus usos en contextos psiquiátricos y humanitarios, observando con cierta ambivalencia cómo este concepto sirve tanto para reivindicar la importancia y el significado del sufrimiento de personas cuyas vidas están marcadas por la violencia como para establecer una jerarquía entre el conocimiento experto y la experiencia vivida. Así, en algunas situaciones, el concepto del trauma adquiere un doble filo: permite reconocer parcialmente experiencias de sufrimiento que desbordan la gestión afectiva del sujeto, pero a la vez permite ignorar sus dimensiones temporales, éticas y políticas (Ralph, 2020).

Paralelamente, etnografías situadas en lo cotidiano muestran cómo las corporalidades y las relaciones éticas que sostienen distintas formas de vida pueden destejerse, rasgarse y, al mismo tiempo, reconstituirse en medio de violencias que van desde episodios de brutalidad hasta crisis y desgastes más sutilmente integrados en el día a día (Das, 2007; Mookherjee, 2015; Reynolds, 2013). Desde esta perspectiva, el silencio no denota la ausencia de la voz o del sujeto, sino una modalidad expresiva en la que la dimensión ética de presenciar o sobrevivir una experiencia al margen del lenguaje depende menos de nuestras capacidades hermenéuticas (Lambek, 2015) que de nuestras sensibilidades sensoriales, afectivas y poéticas (Dave, 2022; MacDougall, 2006).

Mejor dicho, hay momentos en los que, más que interpretar el deseo y el dolor de una persona —o los hechos de una situación incierta—, la labor antropológica implica participar en el proceso de darles forma mediante gestos que responden y acompañan sin pretender resolver lo que escapa a nuestro poder (Das, 2007; Stevenson, 2014). Metodológicamente, la antropología ha comenzado a abordar experiencias de violencia combinando la descripción narrativa con la fotografía (Thomas, 2019), el dibujo (Azoulay, 2019; Jiménez, 2009; Taussig 2011) y otras prácticas creativas que enfatizan la tactilidad y el tiempo (Dave, 2021; Sehdev, 2020).

En diálogo con los debates disciplinarios sobre el concepto de trauma y la problemática de la voz y la violencia, la experiencia de Atoq también resuena con la dura realidad de quienes sufrieron lesiones oculares durante los recientes estallidos sociales en Chile y Colombia. Las investigaciones sobre estas experiencias nos confrontan con las dinámicas actuales de violencia extralegal e impunidad en la región. Desde enfoques médicos y jurídicos, algunos estudios cuestionan la categoría legal de armas “menos letales” por los graves daños que provocan (Reynhout, 2020), mientras que otros buscan desarrollar tratamientos terapéuticos adecuados desde una perspectiva de rehabilitación integral (Tejada et al., 2024; Varas Reyes et al., 2020). Paralelamente, algunos informes elaborados por las ONG y organizaciones sin fines de lucro exigen reformas a las normas policiales (Forero Alba et al., 2024), mientras que otros ponen el énfasis en la lucha por la justicia legal, la verdad y la memoria (Espinosa Moreno, 2024; Farfán Trujillo, 2023). Finalmente, desde las humanidades y las ciencias sociales, diversos trabajos han explorado el surgimiento de la simbología del ojo ensangrentado (Álvarez Fuentes, 2022), la producción artística nacida del activismo (Pascua Canelo y Ayram, 2024) y la mutilación ocular como una práctica estatal que, mediante el castigo ejemplar, busca imponer nuevas formas de subjetivación colectiva en contextos de rebeldía (Durán Rojas y Vetö Honorato, 2021).

Sin pretender sintetizar estos trabajos, su preocupación por la capacidad de nuestras comunidades nacionales para enfrentar las violencias que las fragmentan provoca algunas preguntas de fondo: ¿Cómo nos obliga el uso sistemático de la fuerza extralegal y la impunidad a repensar la relación entre democracia y autoritarismo, no como formas opuestas de gobierno, sino como dimensiones entrelazadas en las prácticas que constituyen al Estado liberal? ¿Cómo es que la estrategia de mutilación ocular está transformando el ejercicio de la voz y la mirada? Y, más allá de proporcionar los recursos y métodos necesarios para una rehabilitación integral, ¿en qué consiste tratar con justicia y dignidad a quienes han sobrevivido esta violencia de Estado?

Aunque nuestro ensayo no busca abordar esta temática en términos generales, a partir de la experiencia de Atoq sí se trabaja dos preguntas que podrían orientar a futuras investigaciones sobre la mutilación ocular. ¿De qué maneras la antropología y el dibujo pueden ayudarnos a comprender cómo ha cambiado la mirada de Atoq tras sobrevivir a un ataque policial? ¿Cómo se ve el mundo a través de su ojo izquierdo?

“Mi Ojo Izquierdo”

Volvamos al 5 de enero de 2017 para comprender mejor lo sucedido.

Hemos compuesto gran parte de este ensayo a partir de fragmentos de nuestras conversaciones grabadas. Más que un testimonio forense, estas citas revelan la importancia que adquieren ciertos detalles al ser reconstruidos años después en el contexto de nuestra amistad. Leamos la voz de Atoq:

Yo estaba trabajando para el Grupo El Comercio, para el diario Perú21, y en ese momento, estaba trabajando como practicante. [Los

manifestantes tomaron la carretera] Panamericana… en la mañanita, a las seis…

seis y media… y mi turno empezaba a las nueve.

[Pero yo vivía cerca de] donde

quedaba el edificio del Grupo El

Comercio, y entonces el encargado de fotografía de ese momento me llama por

teléfono… y me dice: “¡Mira la televisión! ¡Prende la televisión y mira lo que

está pasando! Tú eres el que vive más cerca al diario. Anda ahorita, coge tus

equipos y ándate a la Panamericana Norte al kilómetro no-sé-cuántos, [a la

altura del Asentamiento Humano] Shangri-La, [a ver] qué está pasando”. Yo pude

haber dicho: “no es mi turno. No es mi horario” … o incluso, si hubiera sabido

mis derechos en ese momento, pude haberle dicho: “envía a un fotógrafo de

staff, no a un practicante”. Pero por… el desconocimiento y la presión que hay…

fui al diario. Cogí los equipos. Llamé a… la movilidad… y nos fuimos…

5

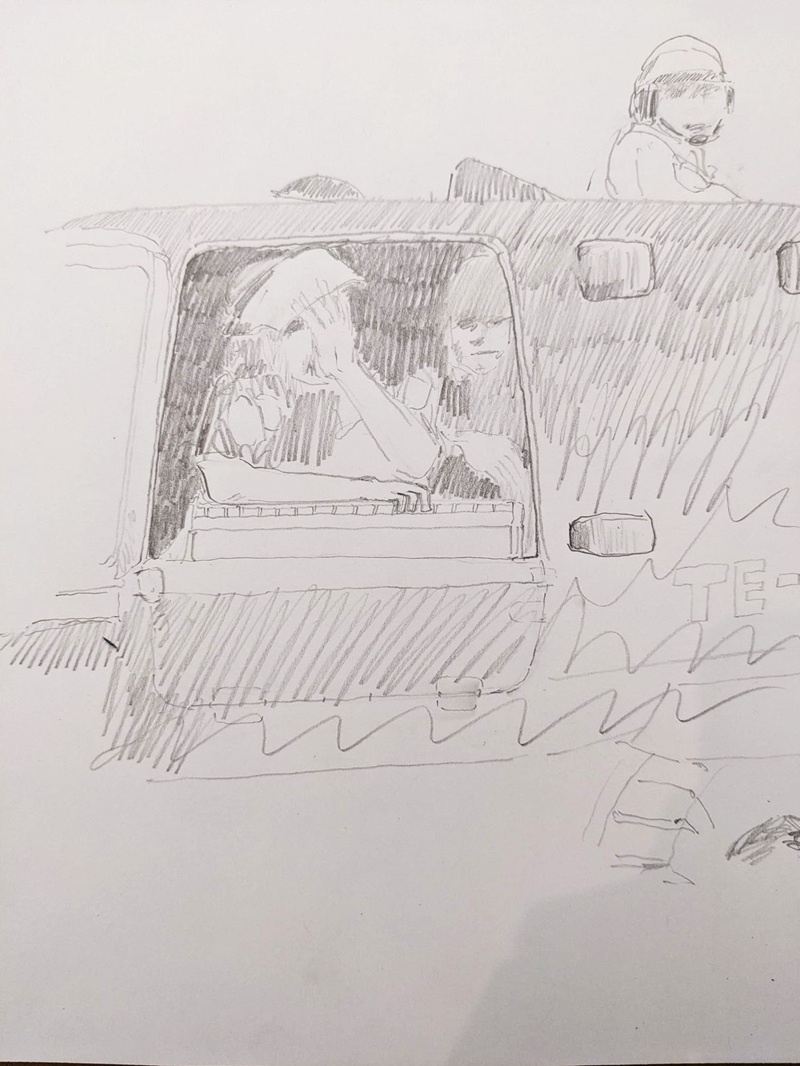

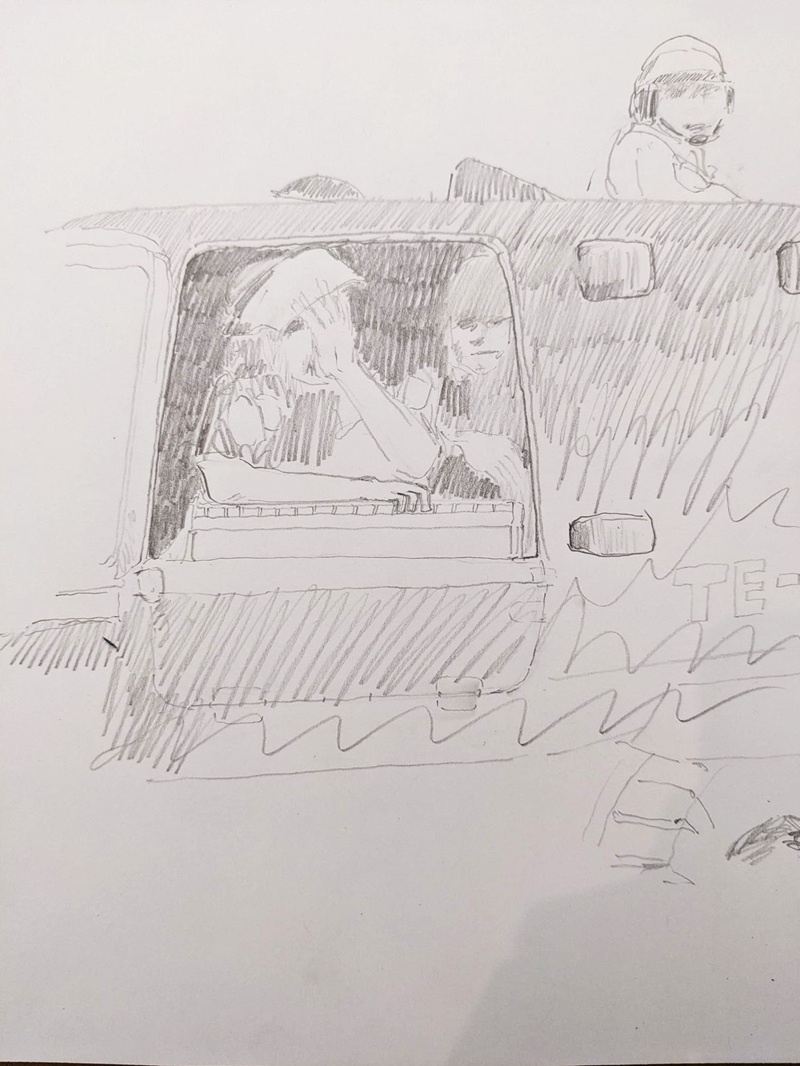

Cuando Atoq llegó a Puente Piedra, las casetas de peaje ya habían sido incendiadas. Al este de la Panamericana, un grupo de periodistas se había congregado alrededor de un contingente policial; al otro lado, en el Asentamiento Humano Laderas de Chillón, otros efectivos de la PNP reprimían a los residentes con gases lacrimógenos y armas de fuego. A pesar de que varias personas en la zona habían resultado gravemente heridas, ningún periodista se atrevía a cruzar la carretera, patrullada por tanquetas. Ante esta inacción, Atoq decidió ir solo:

Cuando llegué [al otro lado del puente] me miraron raro y me dijeron: “¿Quién eres? No, ¡tú eres prensa!”, y entonces, la gente no quería que les tome fotos al comienzo…

Y la forma en que yo logro ganarme la confianza de la gente es que empiezo a decirles… que, para combatir el efecto de la lacrimógena, en vez de echarse agua a la cara, que usen vinagre… Empecé a decirles a las señoras que salían a las puertas de sus casas, les decía: “madre, madre, saque una botella de vinagre y póngale un trapo, y eso hace que se corte el efecto de la lacrimógena” …

Otra cosa también fue que empecé a decirles saquen baldes con agua, y [que] cuando caigan las bombas [lacrimógenas], sumergirlas ahí, y ahí se mueren… Entonces… sentí que ya estaba involucrándome, y que ya se estaban abriendo conmigo estas personas y me dejaron fotografiarlas e incluso me ayudaron a llegar donde estaban las personas heridas.

6

Una de las últimas fotos que tomó ese día muestra la tanqueta que patrullaba ese tramo de la Panamericana, con dos policías montados sobre ella. Detrás de la tanqueta, el humo denso de al menos dos incendios se eleva, y más allá, las casas del asentamiento emergen bajo una estrecha franja de cielo gris. Uno de los policías nos mira directamente, escopeta en mano:

Yo me involucré. También debe ser este un motivo por el

cual la policía me dispara… Me veían como [estaba] fotografiando a las personas

heridas. Me vieron del otro lado, incluso…

7

Atoq recibió una ráfaga de perdigones cuando se detuvo al borde de la carretera para intentar ubicar a sus colegas. Momentos después del disparo, fue llevado a una posta médica por la gente de la zona:

Estaba muy impactado por lo que había sucedido. Y creo

que emocionalmente también estaba como en shock, no sé... No podía procesar lo

que estaba pasando… Los otros periodistas que no cruzaron… me decían: “¡cómo

vas a cruzar, si del otro lado te puede robar esta gente!” … Y mira… en vez de

eso, más bien, cargaron mi cámara y me cargaron a mí y me llevaron a esa posta

con la intención de ayudarme…

8

De la posta, Atoq fue derivado a la Clínica Jesús del Norte, a media hora por carretera, y luego a la Clínica San Pablo, una hora más lejos (Figura 4).

La hermana de Atoq, Roxabel Ramón (2017) detalló lo sucedido en un artículo para la plataforma independiente Guerrilla Audiovisual. Esa tarde, el equipo de cirugía explicó a Atoq y a su familia que operarlo en el Perú implicaba un alto riesgo de perder la visión en su ojo izquierdo, por lo que recomendaron trasladarlo al Instituto Bascom Palmer en Miami y ofrecieron gestionar la transferencia. Sin embargo, ante la presión del Grupo El Comercio, la Clínica San Pablo retiró su apoyo tras gestionar los salvoconductos de viaje con la embajada estadounidense. Así, el 8 de enero, pese a la intervención de la empresa y luego de establecer contacto directo con la clínica en Miami, Atoq y su familia partieron hacia el aeropuerto.

Aunque las cirugías lograron preservar su ojo izquierdo, no pudieron extraer el perdigón y agravaron el daño al nervio óptico, causando un glaucoma secundario. La poca visión que Atoq ha podido recuperar es tubular y se está deteriorando progresivamente. Además, no puede someterse a resonancias magnéticas y vive con el riesgo constante de neurotoxicidad y picos de presión ocular. El Comercio dio 10 000 USD para los gastos médicos, pero esta cantidad no fue suficiente para cubrir los pasajes, tratamientos y alojamiento, pese a su responsabilidad como empleador y más aún tras haber cometido graves infracciones laborales.

Figura 4.

Posta

médica

Figura 4.

Posta

médica

Fuente:

elaboración propia.

Figura 5.

El

día de la manifestación

Figura 5.

El

día de la manifestación

Fuente:

elaboración propia.

Figura 6.

huella del ojo

Figura 6.

huella del ojo

Fuente:

elaboración propia.

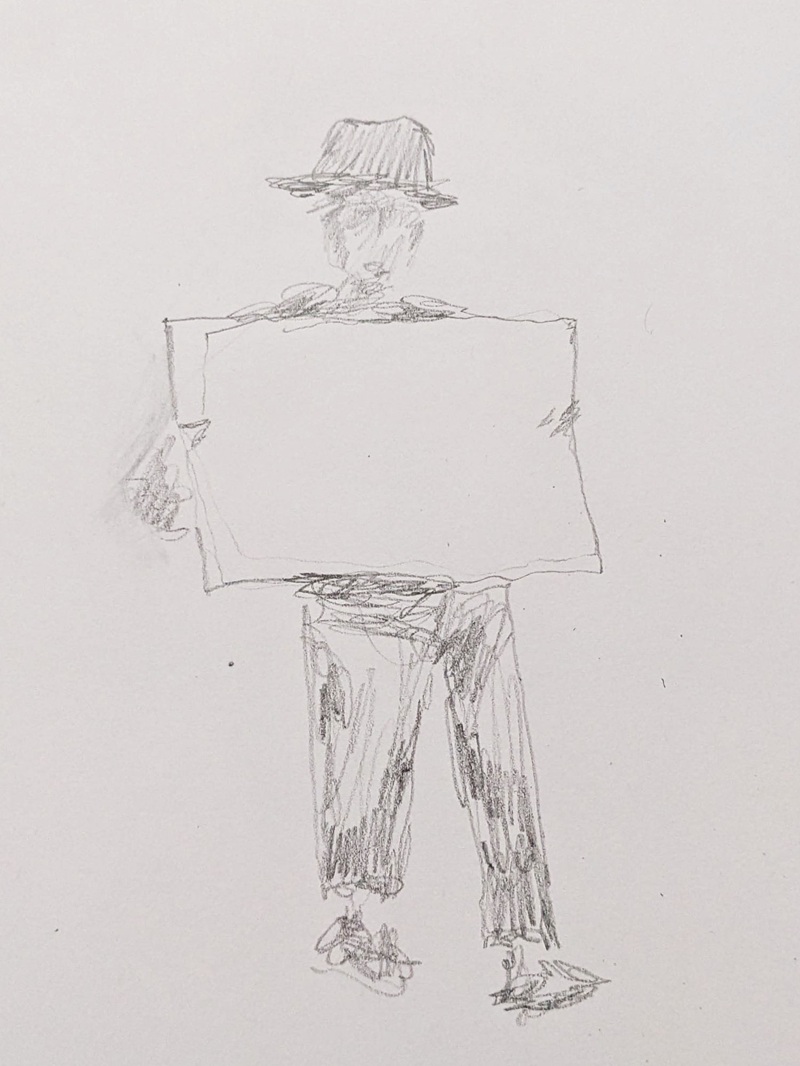

Figura 7.

Nueva mirada de la vida y la muerte

Figura 7.

Nueva mirada de la vida y la muerte

Fuente:

elaboración propia.

El ataque ocurrió después de que venciera el segundo contrato de seis meses que Atoq cumplía como practicante, mientras aún esperaba que la empresa cumpliera su promesa de renovarlo por tercera vez. Esta situación violaba el código laboral en varios aspectos. Además de haber sido enviado a una asignatura cuando estaba fuera de planilla, la normativa exigía que, tras completar seis meses como practicante, la empresa le ofreciera un contrato de trabajo formal. Para encubrir estos abusos, El Comercio alegó que Atoq había sido automáticamente contratado al caducar su segundo contrato y le otorgó un seguro de salud. Sin embargo, durante la pandemia, al igual que muchxs de sus colegas, Atoq fue despedido, perdiendo su seguro de salud.

En 2018, Atoq también inició un juicio contra la Policía Nacional del Perú (PNP), contando con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Tras años de deliberación en primera instancia, el proceso resultó en un fallo adverso. El jurado colegiado determinó que, aunque existía suficiente evidencia para indicar que el perdigón incrustado en su cabeza era del mismo calibre y material que las municiones utilizadas por la PNP el día del ataque, no se pudo demostrar que fue disparado por un suboficial. Esta decisión puso en duda la suficiencia de las pruebas presentadas por la fiscalía basándose en la hipótesis, no sustentada, de que las marchas podrían haber sido infiltradas por algún actor armado.

Después del ataque y a lo largo de la investigación penal, Atoq comenzó a sufrir intermitentemente de pesadillas, crisis de pánico, ansiedad intensa, entumecimiento y una ambivalente inquietud por la muerte. En distintos encuentros clínicos, estas experiencias fueron identificadas como signos de trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, a pesar del valor terapéutico de este diagnóstico, Atoq intuía que, además de la dificultad de procesar una experiencia desbordante, su caos psíquico también reflejaba una verdad aterradora de nuestra realidad.

Dado que el caso de Atoq se había planteado a nivel individual y no institucional, un fallo a su favor hubiera responsabilizado a un solo suboficial por todo un contexto de abusos e irregularidades, tratando así un problema sistémico como si fuese excepcional (Figura 5). El día de la manifestación otras dos personas, residentes de Puente Piedra, también recibieron disparos en el rostro. Sin embargo, a diferencia de Atoq, ellas no confiaban en el proceso de denuncia ni en la capacidad de las instituciones civiles para defender los derechos humanos:

Los vecinos de Puente Piedra que vivieron eso saben que

el Estado puede mandar a dispararles y no va a pasar nada…. Sí, yo lo entendí

como una experiencia más de violencia del Estado hacia la gente. O sea, la

experiencia que me tocó vivir a mí... no es algo aislado, sino que es una más…

9

Es decir, el ataque policial le hizo vivir a Atoq en carne propia la impunidad como una forma de poder que configura la relación entre el Estado y la extralegalidad (Ralph, 2017, 2020).

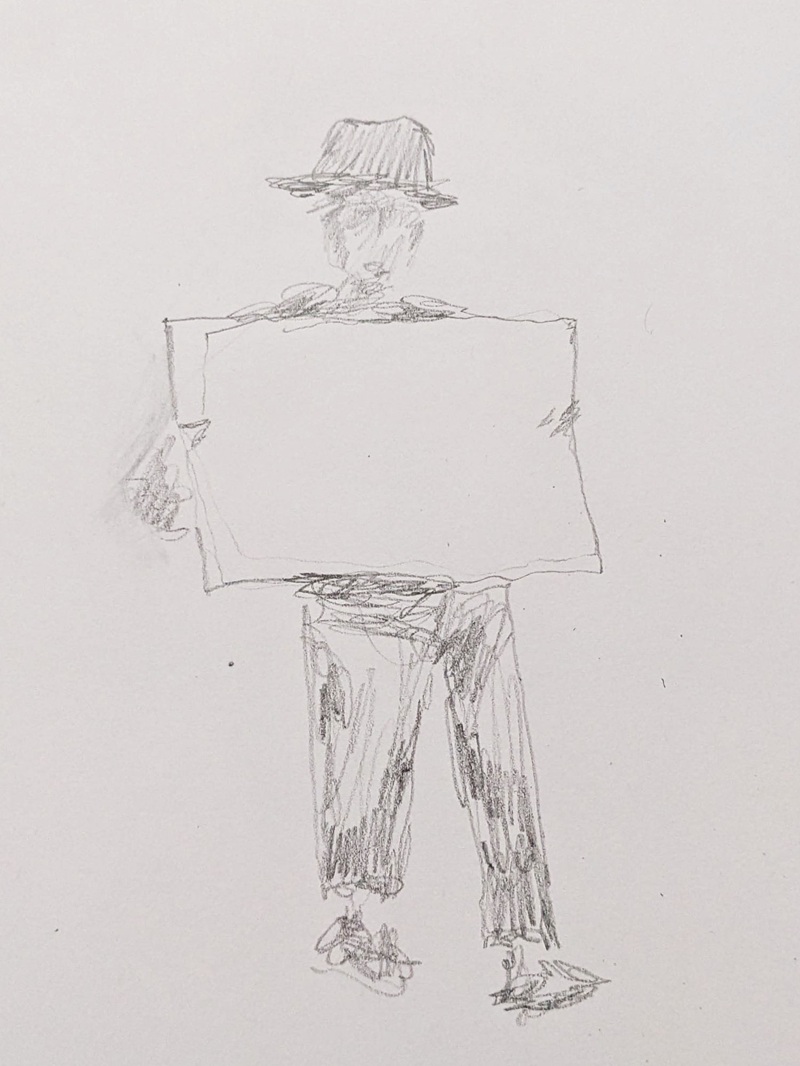

Aunque la decisión del tribunal era apelable, Atoq se sintió profundamente decepcionado con el sistema judicial, perdiendo así fe en la ley como un instrumento de justicia. Frente a este vacío, Atoq comenzó a compilar un archivo al que se refiere como “Mi Ojo Izquierdo”, en el que detalla el ataque policial y sus consecuencias. Las fotos y documentos que constituyen este archivo han permitido a Atoq emprender diversos proyectos artísticos y testimoniales, además de cultivar una nueva mirada de la vida y la muerte en un país donde “el Estado puede mandar a disparar[te] y no va a pasar nada” (Figura 7).

Dibujos que Escuchan

Uno quiere pensar que la lucha en contra de la injusticia

y la impunidad es algo simple, que se pueden claramente hacer avances, y que

hay avances y retrocesos. Pero cuando ves así empíricamente, escuchas

testimonios y no te fijas en una narración de eventos… sino en esto irresuelto,

que es la experiencia de una persona que, cambien o no cambien las leyes, nada

le va a devolver [lo que el Estado le robó]... y, por otro lado, [ves] de que

hay esa repetición del robo… [eso] impacta… [no es] razón para un pesimismo

absoluto, [pero] al mismo tiempo siento ese impacto.

10

Atoq sugiere que entender la impunidad como una forma de poder nos enfrenta a una disyuntiva entre la visión histórica de una lucha por la justicia y la experiencia irresuelta de quien ha sido despojado y vive en un país donde sabe que el estado de despojo es recurrente.

Para la antropóloga Veena Das (2022), las palabras de Atoq pueden entenderse no solo como una reflexión sobre la vida en un Estado de despojo, sino también como una forma de lenguaje que, entre líneas, transmite un “conocimiento exorbitante” (inordinate knowledge). Das emplea este término para referirse a saberes que surgen de experiencias liminales —usualmente de violencia extrema— y no pueden expresarse mediante categorías fijas y, por ello, desbordan las normas de uso que le dan significado al lenguaje en distintos contextos. A partir de su trabajo con sobrevivientes y testigos de masacres durante la partición de India y de violencia policial en los pueblos jóvenes de Nueva Delhi, Das sostiene que el sufrimiento y el terror no son meramente experiencias subjetivas, sino que articulan formas íntimas y viscerales de conocimiento sobre las condiciones que los hicieron posibles.

Para Das, comprender estas experiencias y lo que revelan sobre el mundo en que vivimos exige un esfuerzo ético de imaginar y responder al llamado de otras personas, ofreciéndoles un lugar en el lenguaje y la corporalidad que constituyen una forma de vida (Das, 2007). Desde una perspectiva lacaniana, Das (2010) sugiere que esta labor de detectar y cultivar una capacidad expresiva al margen de un orden simbólico nos sitúa en el plano de lo imaginario, en el que nuestras facultades para representar el mundo no se organizan en torno a la interpretación, sino a través de actos de acompañamiento que permiten sintonizarse (attune) con una experiencia liminal. En este contexto, las prácticas y saberes que llamamos “cultura” pueden fortalecer la capacidad de escucha que da lugar a una nueva “voz” —y, con ella, a nuevas formas de relacionarse con una realidad múltiple y cambiante—, o bien pueden replegarse, reprimiendo así cualquier interpelación a un proceso de autoexaminación y de cambio.

Así, en situaciones marcadas por el dolor y la incertidumbre, la antropología puede asumirse como un acto de escucha, es decir, un arte de receptividad continua que no busca fijar interpretaciones definitivas, sino acompañar la transfiguración de nuestra sintonía (attunement) con la realidad en el plano de lo imaginario para acoger nuevas formas de expresión (Pandolfo, 2006; Stevenson, 2014). Ahora, podemos decir con mayor claridad que “Mi Ojo Izquierdo” nos pide “escuchar” una mirada cargada de conocimientos exorbitantes sobre la relación irresuelta entre la vida y la muerte en un país de despojos recurrentes, y hablar del dibujo como una técnica de escucha.

En El cuaderno de Bento, el escritor y crítico de arte John Berger (2011, p. 8) describe el acto de dibujar como una práctica donde la acumulación de trazos y correcciones, en busca de una representación verosímil, puede —con suerte y paciencia— transformar miradas y hacer presente lo invisible. En un sentido evidente, la atención visual que requiere dibujar nos invita a fijarnos en detalles que de otra forma solemos ignorar. Más allá de esta observación, el dibujo nos permite entablar un encuentro que, pasando por la visualidad, implica al cuerpo en modalidades de contacto al margen del lenguaje. Permítanos compartir dos ejemplos.

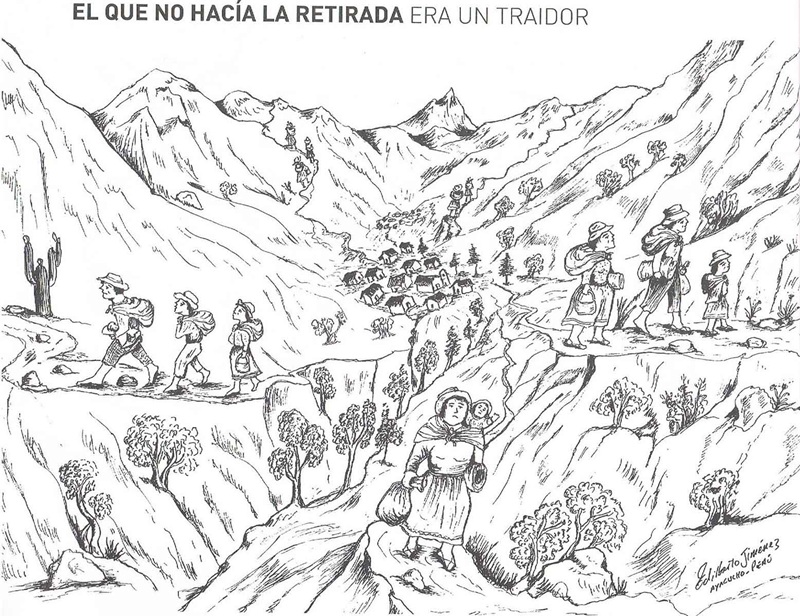

En 2009, la académica y curadora Ariella Azoulay (2019) visitó el archivo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra para estudiar la fotodocumentación del desplazamiento forzado de más de 750 000 palestinxs entre 1947 y 1950, tras la fundación del Estado de Israel en 1948 —un evento conocido como “al-Nakba”—. Como el protocolo del archivo en ese momento imponía restricciones que limitaban la interpretación de las fotografías como un acto de limpieza étnica, Azoulay decidió dibujar 25 de los más de 600 documentos que había visto, buscando exponer esas sustituciones fuera del marco institucional. En sus reflexiones sobre el dibujo de una foto etiquetada como “repatriación” —que muestra una fila de mujeres y niñas siendo expulsadas de su pueblo (Figura 8)—, Azoulay señala que, a pesar de su minuciosa atención, solo al copiar la escena pudo percibir el cansancio reflejado en sus cuerpos y destacar el gesto central: dos mujeres —una con un bulto sobre la cabeza y la otra con un bebé en brazos— toman la mano de una niña que camina entre ellas, “sedienta, cansada, triste, perdida”, intentando tranquilizarla (Azoulay, p. 307).

Figura 8.

Fila

de mujeres y niñas siendo expulsadas de su pueblo

Figura 8.

Fila

de mujeres y niñas siendo expulsadas de su pueblo

Fuente: elaboración propia.

Así, Azoulay nos invita a contemplar junto a ella la brecha entre este gesto de contacto y acompañamiento y las categorías utilizadas por el archivo del CICR para, de alguna forma, nombrar a las personas capturadas en sus fotografías —“ciudadanos” o “no ciudadanos”, “inmigrantes” o “refugiados”, “soldados” o “terroristas”, todos términos que anonimizan a la persona para centrar una posición frente al Estado—. Si Berger hubiese visto este dibujo, es posible imaginar que habría dicho algo de la atención que Azoulay le dio a este gesto. Para nosotros, la acumulación de trazos y correcciones con las que ella representa estas cuatro manos hacen presente de un vínculo que perdura en medio de la crueldad extrema. Es decir, al dibujar, la atención de Azoulay trasciende las categorías del archivo de la CICR y de su propia investigación, deteniéndonos por un momento frente a un gesto que nos revela quiénes son pese no conocer sus nombres o rostros.

La antropóloga Lisa Stevenson (2020) nos da la frase “cierre conceptual” (conceptual closure) para describir el efecto de ciertas formas de ver que imponen categorías estáticas sobre presencias vivas y cambiantes, reduciéndolas así a tipificaciones fijas que facilitan su control. Aunque las categorías que estructuran las miradas institucionales y personales surgen de fuerzas históricas, Stevenson sostiene que ver más allá de los cierres que imponen exige abandonar —al menos momentáneamente— las certezas que proporcionan tanto su uso como sus críticas establecidas (2020, p. 8). En este sentido, al dibujar, Azoulay va más allá de su proyecto de examinar las narrativas y categorías utilizadas por instituciones como el archivo CICR para gestar miradas que no ven los despojos de la fundación y extensión de un proyecto de Estado, propiciando así su impunidad. En cambio, lo que ella ve por primera vez es el pequeño pero inmenso gesto con el que dos mujeres acompañan a una niña en medio de la violencia y la incertidumbre, haciéndolas presentes en nuestra imaginación.

En paralelo, la práctica del antropólogo y artesano Edilberto Jiménez (2009) nos permite reflexionar de otra manera sobre el poder que Berger le atribuye al dibujo —hacer presente algo invisible y transformar nuestras miradas— y sobre cómo esta práctica puede convertirse en una técnica de escucha. En 2005, Jiménez publicó la primera edición de Chungui: violencia y trazos de memoria, un libro relata la experiencia del conflicto armado interno durante los años 80 en el epónimo distrito, ubicado en la región de Ayacucho al sur del Perú. Durante ese periodo, 1381 personas fueron asesinadas o desaparecidas y la población de Chungui se redujo de 8257 habitantes en 1981 a 4338 en 1993. Al recorrer los pueblos del distrito desde 1996 como miembro del Centro de Desarrollo Agropecuario de Ayacucho, Jiménez recopiló relatos íntimos de la violencia extrema que enfrentaron lxs habitantes a manos de Sendero Luminoso y el Ejército Peruano entre 1982 y 1987.

Los dibujos de estos testimonios primero le permitieron a Jiménez compartir y revisar su comprensión de los sucesos descritos, y luego, como un archivo visual, le hicieron presente la magnitud y los detalles de la violencia en Chungui. Las 91 láminas publicadas en su libro no solo constituyen un documento testimonial, sino también el esfuerzo del autor por atestiguar una realidad que no vivió en carne propia.

En uno de estos dibujos, basado en el testimonio de una persona identificada como E.J., Jiménez representa un desplazamiento forzado ocurrido en la comunidad campesina de Belén Chapi en 1984 bajo órdenes de Sendero Luminoso (Jiménez, 2009, pp. 146-147). En la escena vemos tres grupos de personas y una mujer sola que, por separado, avanzan hacia los cerros. La mujer —quién está más cercana a nosotrxs— carga una bolsa, un bulto y un bebé mientras camina dentro de una quebrada (figura 9). No sabemos a dónde va, por qué está sola o siquiera si representa a una persona en particular; sin embargo, su figura nos hace presente el abandono y la impotencia de alguien que, en algún momento, enfrentó esta huida sin apoyo.

La antropóloga Naisargi Dave (2022) nos ayuda a comprender el acto de atestiguamiento que anima el proyecto de Jiménez, especialmente en cuanto excede el sentido forense comúnmente identificado con esta palabra. En su etnografía de activistas animalistas en India, Dave analiza momentos que marcan un antes y un después en la vida de una persona, centrándose en situaciones donde la experiencia del sufrimiento ajeno transforma al testigo. Más que una observación voyerista o meramente evidencial, atestiguar, según Dave, implica una disciplina doble: primero, no apartar el cuerpo frente al horror, es decir, de mantener abiertos los sentidos que nos vinculan con la experiencia corporal de otros; y, segundo, responder de forma continua a lo presenciado, iniciando así una nueva vida. Crucialmente, este proceso no termina con el evento presenciado, y además nos pide representar la violencia sin reducir el cuerpo a una abstracción. En su dimensión transformativa, atestiguar vincula la vista con otros sentidos y afectos, constituyendo una “sensibilidad sinestésica” (synaesthetic sensibility) que permite que un ser deje una impresión permanente en otro (Dave, 2021, pp. 146-147).

Los trazos de Jiménez, como los de Azoulay, “escuchan” justamente en los momentos que resisten la certeza de una interpretación exhaustiva. Este exceso a un orden simbólico es lo que los conforma como imágenes, en el sentido elaborado por Lisa Stevenson (2014): nos vinculan con los aspectos más desbordantes de nuestra realidad. Chungui no nos permite olvidar la materialidad de los cuerpos violentados durante el conflicto armado interno, haciéndolos presentes en sus momentos de mayor abandono, y poniéndonos en la posición de dejarnos marcar por sus experiencias o cerrar los ojos. Similarmente, los trazos de Azoulay nos muestran un gesto que hace presente el vínculo entre dos mujeres y una niña en medio de la Nakba, llevándonos más allá de las categorías que han sido utilizadas para ejecutar y ofuscar este acto de despojo: vemos el instante en el que estas mujeres responden a la necesidad de esta niña de ser sostenida.

“Destello”

Este ensayo incluye dibujos basados en fotografías, capturas de pantalla y detalles descritos en conversaciones con Atoq. Todos forman parte de una búsqueda de imágenes que puedan transmitir las dimensiones más irresueltas de la injusticia e impunidad que han dejado a Atoq con un perdigón de plomo tras el ojo izquierdo. En esta sección, describimos el proceso de dibujar la fotografía del pedazo de arcilla medicinal marcada con la huella de su ojo herido y cómo este experimento nos permitió explorar nuevas dimensiones del concepto de “destello”, con el que Atoq nombra el instante en que una forma de ver fugazmente sustituye a otra. Continuemos con la narración de Alonso al realizar el primero de estos dibujos (Figura 10):

Hasta ahora, solo he dibujado "el ojo" de mi

amigo con plumas y tinta, pero hoy usaré un lápiz de grafito suave, de trazos

más oscuros y fáciles de difuminar. Miro la foto del pedazo de arcilla,

enfocándome en la rajadura que divide el plano visual en dos. Comienzo por

arriba, trazando la dirección general del margen izquierdo, prestando atención

al ángulo y la proporción de cada tramo. Cuando termino, noto que en la foto el

corte es más diagonal y tiene un ritmo visual diferente. Borro y vuelvo a

empezar. Al terminar por segunda vez, miro nuevamente la foto para esbozar los

trazos horizontales y descubro un detalle que no había visto antes. Hay un

sutil desfase entre ambos lados, y algunos de los minúsculos surcos que indican

los pliegues de la piel arriba y abajo del párpado desaparecen en el lado

izquierdo por efecto de la luz. Para dibujar este detalle, cada línea debería

terminar justo en el borde de la rajadura, algunas reaparecerían al otro lado,

ligeramente más abajo, y otras desaparecerían por completo. Aunque no lo

intento esta vez, me quedo pensando en lo difícil que es representar este

corte.

11

Al enfocarnos más en las líneas y contornos del campo visual que en la figura que conforman, el acto de dibujar nos ofrece una manera distinta de orientarnos hacia el antes y el después que el ataque policial instauró en la vida de Atoq (Figura 10). Aunque parezca extraño, este proceso nos ha permitido encontrar puntos de contacto entre la imagen —como un tipo de silencio— y el concepto, entendido como un uso disciplinado del lenguaje para detectar las posibilidades de un mundo compartido y cambiante.

Figura 10.

Líneas

y contornos del campo visual

Figura 10.

Líneas

y contornos del campo visual

Fuente: elaboración

propia.

Para entender, entonces, el “destello” en su dimensión de concepto e imagen, regresemos al momento en el que Atoq tomó la foto de la huella de su ojo izquierdo, cuando recién había comenzado a vivir fuera de la casa de sus padres, junto a su hermana Roxabel. Tras varios años de estudio en Estados Unidos, Rox había regresado a Lima y alquilado un apartamento sin saber que la pandemia del COVID-19 estaba por comenzar. Poco después del inicio del toque de queda, cuando aún se sabía muy poco sobre el virus, Rox enfermó y Atoq asumió su cuidado. En su esfuerzo por proteger la salud en el hogar, Atoq se vio nuevamente confrontado con la incierta proximidad de la muerte que acompaña a la enfermedad y la convalecencia, sintiendo un miedo extraño y, a la vez, familiar, del cual buscaba distraerse:

Dije: “¿Qué haría mi mamá en este momento, ¿no? ¿Qué

haría ella si sabe que su hija está mal?” [y] entonces empecé a aplicar todo lo

que sabía sin avisarle a mi mamá que mi hermana estaba mal… Le preparaba su

comida. Le hacía baños de vapor… Supongo que estuve… por un lado preocupado,

pero por otro, no quería pensar… en la enfermedad, en la muerte… Durante el día

me ocupaba haciendo todas las cosas de la casa y cuidándola… pero en las

noches… o no podía dormir o más bien buscaba distraerme viendo películas,

viendo series…

12

En esos días, tratando de manejar el dolor de su presión ocular, Atoq empezó a aplicarse los emplastos de arcilla medicinal que su madre solía usar para aliviar su ojo herido. A veces en las tardes, durante el día, pero sobre todo en las noches, antes de dormir. Así, una mañana de abril, al despertar, descubrió que el emplasto de la noche anterior seguía intacto. Esto dio lugar a una experiencia que, en sus dimensiones estéticas y éticas, se asemeja a una epifanía sin llegar a serlo del todo:

El impacto que me generó al verlo luego ahí en mi mano...

Hizo que me quedara pensando un rato... Y como estaba rajadita

y dije: “pucha se va a terminar de destruir esto en algún momento, seguro”, le

tomé una foto... Cuando descubro esta imagen de la arcilla que está rajadita, fue como… darme cuenta de algo, pero no tuve

tiempo de procesarlo… Entonces, vi que había algo interesante ahí. Guardé un

par de fotos… Y seguí.

13

Con el tiempo, Atoq comenzó a referirse a este momento como un “destello”, un instante fugaz en el que percibió la importancia de algo que aún no podía articular:

Entiendo el “destello” como una luz que aparece en medio

de la oscuridad, que aparece y desaparece, así ¡shium!…

Me parece interesante esa situación de ponerle un nombre [o] una palabra a algo

que no tiene, que no se puede explicar solamente con palabras… y para mí así el

“destello”, que vendría a ser como una luz que aparece así en la oscuridad…

14

A diferencia de una epifanía —que marca súbitamente un antes y un después— el “destello” aparece sin necesariamente implicar una transformación inmediata, en algunos casos, hasta desvaneciéndose para dejar nada más que una huella:

El “destello” aparece en varias imágenes de diferentes

formas. En algunas, por una cuestión más como estética, visual... [Por ejemplo]

cuando escaneé unos [negativos], aparecieron por ahí… como “destellos” de luz,

¿no?, o en otras [fotos], por ejemplo, es la cámara que tiene algún defecto que

hace que filtre luz en la película. Y entonces... Al revelarlo aparece también

un “destello”.

15

En una de esas fotos, tomada por su padre durante la pandemia, vemos a Atoq flotando en una de las lagunas medicinales del distrito de Chilca. Su cabeza se inclina hacia una sombra azul profundo que cubre el lado izquierdo del marco, mientras que sobre su pecho cuelga un collar con la pequeña placa que advierte el peligro que representa para él la resonancia magnética. Por toda la foto aparecen puntos negros y amarillos, y manchas de azul cobalto. En el centro brilla una luz cálida, mientras que en los bordes de arriba y abajo, esta se mezcla con líneas doradas que ondulan como si fueran movidas por el viento. Estos pequeños detalles, que interrumpen sutilmente el campo figural, nos recuerdan que lo que estamos viendo es celuloide y emulsión (Figura 11).

Figura 11.

Lagunas

medicinales del distrito de Chilca

Figura 11.

Lagunas

medicinales del distrito de Chilca

Fuente:

archivo personal de Atoq.

Sin fijar una definición rígida del concepto, podemos notar que en ambos ejemplos la interrupción es un aspecto clave del “destello”. En la fotografía de Atoq en Chilca, la interrupción de la figura por una falla mecánica en el proceso fotográfico nos remite al medio que la hizo posible, y tal vez también al gesto y el instante en que fue tomada —una reunión familiar al aire libre durante la pandemia, un momento en el que la vida se dibuja en el umbral entre la luz y la penumbra—. Similarmente, descubrir la huella de su ojo izquierdo en un pedazo de arcilla interrumpió un momento de bloqueo en el que, abrumado por un segundo encuentro con la posibilidad de la muerte, Atoq buscaba distraerse y acallar, de algún modo, la ansiedad que le producía su imaginación.

Esto nos lleva a una segunda dimensión del “destello” como concepto: las interrupciones que denota marcan el instante en que una forma de ver es desplazada de manera fugaz, abriendo espacio para otra. Sin embargo, esta apertura no implica una transformación inmediata ni asegura una en el futuro, sino que ofrece la oportunidad de cultivar nuevas miradas.

En un ensayo escrito en 1940, el filósofo alemán Walter Benjamin (1989) famosamente contrastó dos visiones del concepto de la historia: una que busca fijar interpretaciones oficiales del pasado y otra que procura hacer memoria de las violencias que han dado forma al presente y que amenazan con repetirse constantemente. Con esta distinción —entre una historia hegemónica, que legitima los poderes del presente, y una historia latente, que busca recuperar las miradas y los mundos subyugados para cuestionar el orden que los margina— Benjamin sugiere que el acto de interpretar la realidad exige la capacidad de vislumbrar la “imagen del pasado” que es constantemente borrada por visiones idealizadas del progreso (Benjamin, 1989, p. 180), encubriendo así las barbaries cometidas en nombre de una idea dominante del orden y la civilización (1989, p. 182). En este esfuerzo por sostener una mirada contrahegemónica, el gesto central consiste en captar el momento en que una narrativa dominante se resquebraja y deja entrever las formas de vivir y de morir que persisten, a pesar de los esfuerzos por borrarlas.

Regresando a la experiencia de Atoq, recordemos que, tras el ataque policial, él evitaba pensar en la muerte. Esa experiencia le hizo vivir en carne propia el poder del Estado y de las corporaciones no solo para gestionar la vida común de manera desigual, sino también para procurarse —de forma casi medieval— el derecho de matar con impunidad. Cuando Atoq se topó con el pedazo de arcilla impreso con la huella de su ojo, esta experiencia, que luego describiría como un “destello”, no precipitó inmediatamente una visión contrahegemónica de la historia. Sin embargo, al fotografiarlo, Atoq dejó abierta la posibilidad de volver a ese momento más adelante: un instante en que una imagen de la muerte fue interrumpida y reemplazada por algo distinto, que solo empezó a revelarse a la luz de otras experiencias, comenzando por el cuidado de su hermana:

Por un lado, [sentía] el temor a la muerte, a la

enfermedad, pero, por otro lado, [tenía] la reacción de, “no me voy a detener

con ese temor, sino voy a hacer algo”, ¿no? Entonces empecé a cuidarme yo

mismo, a cuidar a mi hermana… [Eso fue] el inicio de... aceptar mi fragilidad,

aceptar la fragilidad en general, este, de la vida, así, del cuerpo...

16

Para Atoq, este proceso de aprendizaje ha significado continuar con prácticas como mantener un archivo fotográfico, gestionar la circulación de sus fotos por medios alternativos y coordinar con sus colegas para fortalecer su seguridad personal y unificar esfuerzos al desafiar el cerco mediático impuesto por grandes corporaciones como Grupo El Comercio (Tipismana, 2023). Además, cultivar miradas emergentes también ha requerido que Atoq y sus archivos entren en nuevas dinámicas de encuentro.

En 2019, Atoq fue unx de siete estudiantes del programa de Maestría del Centro de la Imagen que participaron en la exposición “Index”. Esta fue la primera vez que él presentó materiales de “Mi Ojo Izquierdo” a un público general. Por ese entonces, Atoq ya había retomado la fotografía documental, enfocándose en temas culturales y de justicia social, como la vida en comunidades rurales, la crisis del VIH en la Amazonía y la conmemoración de víctimas del régimen fujimorista durante el conflicto armado interno (1980-2000). Con estas experiencias a cuestas, Atoq viajó a La Haya en 2022 para participar en Shelter City, una residencia temporal para defensores de derechos humanos. A finales de ese mismo año, emigró a Barcelona.

Desde la diáspora, Atoq ha seguido apoyando a sus compañerxs fotoperiodistas en Lima, quienes, con el ascenso de Dina Boluarte a la presidencia en diciembre del 2022 (Merino, 2023), ahora se enfrentan al recrudecimiento del autoritarismo liberal en el país (Vasilache, 2023). Este súbito cambio ha representado la imposición de un proyecto de gobierno derechista y procorporativo, pese a que este fue rechazado en el último ciclo electoral. El nuevo régimen se ha asentado reprimiendo violentamente a las protestas en su contra, acusando sin fundamento a las manifestaciones de ser dirigidas por intereses narcoterroristas, y produciendo así cientos de heridas y más de 50 asesinatos en cuatro meses. Organismos internacionales consideran estas muertes, que hasta hoy quedan impunes, como posibles ejecuciones extralegales (Amnistía Internacional, 2023). En este nuevo contexto, Atoq ha participado en exhibiciones de fotografías colectivas en galerías, espacios culturales alternativos e intervenciones en las calles de Madrid y Barcelona, con el objetivo de amplificar las fotografías e historias que los medios corporativos eligen ignorar.

Estos encuentros con la impunidad como forma de poder resonaron de diferentes maneras con el “destello” de aquella mañana de abril, cultivando gradualmente una segunda mirada hacia la relación entre la vida y la muerte:

Ya no entiendo la muerte simplemente como el fin de todo

y como algo que me aterra sino como algo que es parte de la vida… Morir no es

solamente que se acaba la vida, sino como que hay cosas que van muriendo para

que nazcan otras siempre… La muerte representa a los que estuvieron antes… los

que iniciaron un camino para que yo pueda caminar acá… No encuentro las

palabras para decir lo que siento. Pienso que tal vez con imágenes se pueda

llegar a más…

17

Cuando Atoq se levantó aquella mañana al inicio de la pandemia y descubrió que la huella de su ojo herido había quedado impresa en la arcilla medicinal, por un instante dejó de ver la muerte como el límite absoluto de la vida, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Tras años de responder a las violencias del Estado peruano mediante diversas prácticas de cuidado, Atoq comenzó a asumir una nueva relación con la muerte y cultivar una segunda mirada, en la que la muerte también vincula una vida con otras.

Las interrupciones, como ha señalado la antropóloga Megha Sehdev (2020), yuxtaponen temporalidades inconmensurables. En el caso del primer “destello” de “Mi Ojo Izquierdo”, el tiempo histórico del Estado de despojo atraviesa los tiempos del cuerpo y la vida colectiva que articulan nuestra condición terrestre de ser despojables, heribles, recomenzables, es decir, la fragilidad. ¿A qué más se puede llegar con imágenes? Para Atoq, cultivar una contramirada ha implicado un cambio en su relación con la muerte, la cual ha ido de la mano con transformaciones estéticas en su práctica fotográfica.

Además de caracterizarse por el uso más frecuente de fotografía analógica y de la atención deliberada a los errores en la imagen, la estética del “destello” en su trabajo nos presenta una visión onírica y borrosa de escenas íntimas, a veces mostrando al propio fotógrafo (Figura 11) o dejando rastros de su presencia (Figura 1). En la voz de Atoq: “Las imágenes que me han atrapado o me están atrayendo para crear… tienen una carga que alude a la presencia de la muerte dentro de la vida”.

18

En nuestros esfuerzos por delinear los contornos de esta contramirada, el dibujo nos ha permitido prolongar los “destellos” que la conforman. Cuando Alonso volvió a dibujar el pedacito de arcilla marcado por la huella del ojo izquierdo de Atoq (Figura 12), se detuvo nuevamente para interrogar la forma de la rajadura que lo divide en dos. Al medir las proporciones de esta interrupción visual, su gesto nos adentra en los tiempos de la fotografía: el tiempo de la historia y del Estado, y el tiempo de la “imagen del pasado”, que nos confronta con las violencias que constituyen el presente, a su vez, las pulsiones de vida que aún heridas desbordan su estrecho orden.

Figura 12.

Marcado

por la huella del ojo izquierdo de Atoq

Figura 12.

Marcado

por la huella del ojo izquierdo de Atoq

Fuente:

elaboración propia.

Referencias

Álvarez Fuentes, M. (2022). Los ojos sangrantes de Chile: cómo las protestas callejeras forjaron un resonante símbolo de comunicación política. Comunicación y Sociedad, 20, 1-26. https://doi.org/10.32870/cys.v2023.8361

Amnistía Internacional. (2023). Perú. Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú. Autor. https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/6761/2023/es/

Aretxaga, B. (1997). Shattering Silence: Women, Nationalism, and Political Subjectivity in Northern Ireland. Princeton University Press.

Azoulay, A. (2019). Potential History: Unlearning Imperialism. Verso.

Benjamin, W. (1989). Discursos interrumpidos I: Filosofía del arte y de la historia (J. Aguirre, trad.). Taurus.

Bourgois, P. (1992). In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. Cambridge University Press.

Caton, S. C. (2005). Yemen Chronicle. Palgrave Macmillan.

Daniel, V. (1996). Charred Lullabies: Chapters in an Anthropography of Violence. Princeton University Press.

Das, V. (2007). Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary. University of California Press.

Das, V. (2010). Voice as Birth of Culture. Ethnos, 60(3-4), 159-179.

Das, V. (2022). Slum Acts. Polity Press.

Das, V., Kleinman, A., Ramphele, M. y Reynolds, P. (Eds.). (2000). Violence and Subjectivity. University of California Press.

Dave, N. (2021). Afterword: For a Synaesthetics of Seeing. The Cambridge Journal of Anthropology, 39(1), 143-149.

Dave, N. (2022). Indifference: On the Praxis of Interspecies Being. Duke University Press.

Durán Rojas, C. y Vetö Honorato, S. (2021). La “rostridad” en el estallido social chileno de 2019: acerca de la estrategia político-policial de mutilación ocular. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, 31(1), 202-217.

Espinosa Moreno, F., Rojas Castellanos, K., Marín Pineda, N., Rodríguez Vera, D. y Machado Mosquera, M. (2024). El pueblo en las calles: memorias de resistencia y represión en el estallido social de 2021. Centro Nacional de Memoria Histórica.

Farfán Trujillo, P. A., Ramírez Puerta, O. E., Ospina Rincón, A., Blanco Núñez, J. L., Montenegro, L. C. y Rodríguez Zárate, C. (2023). Represión en la mira: lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Feldman, A. (1991). Formations of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror in Northern Ireland. University of Chicago Press.

Forero Alba, S., Gutiérrez-Martínez, J., Mendoza Zamudio, C. y Rodríguez Pabón, A., (2024). ¿Cuánto nos cuestan los gases lacrimógenos y las balas de goma? Estudio sobre comercio de armas menos letales y derechos humanos en Colombia. Dejusticia.

Hinton, D. E. y Good, B. (2015). Culture and PTSD Trauma in Global and Historical Perspective. University of Pennsylvania Press.

Jiménez, E. (2009). Chungui: violencia y trazos de memoria. Instituto de Estudios Peruanos; Comisión de Derechos Humanos.

Kirmayer, L., Lemelson, R. y Barad, M. (Eds.). (2007). Understanding Trauma: Integrating Biological, Clinical, and Cultural Perspectives. Cambridge University Press.

Lambek, M. (2015). The Ethical Condition: Essays on Action, Person, and Value. University of Chicago Press.

MacDougall, D. (2006). The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses. Princeton University Press.

Mejorando Lima. (2017). Mejorando Lima: segunda marcha en contra del peaje chillón [Video]. YouTube. https://youtu.be/CawWS2QZeGk?si=o-4NSsIqFYlxOEMe

Merino, R. (2023). Lost in Transition: Explaining Authoritarianism in Peru. International Journal of Transitional Justice, 17(3), 480-488. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijad020

Mookherjee, N. (2015). The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories, and the Bangladesh War of 1971. Duke University Press.

Pandolfo, S. (2006). Bġı̄t nġanni hnaya” (Je veux chanter ici): Voix et témoignage en marge d’une rencontre psychiatrique. Arabica, 53(2), 232-280.

Pascua Canelo, M. y Ayram, C. (2024). Matar los ojos: intervenciones estéticas y políticas sobre las miradas rullidas tras el estallido social chileno. Kamchatka, 24, 67-92.

Ralph, L. (2017). Alibi: The Extralegal Force Embedded in the Law. En D. Fassin (ed.), Writing the World of Policing: The Difference Ethnography Makes (pp. 248-268). The University of Chicago Press.

Ramón, R. (2017). #Perú Carta al Grupo El Comercio, medios y al Estado sobre el caso del fotógrafo #AtoqRamón. Guerrilla Audiovisual. https://guerrillaudiovisual.wordpress.com/2017/01/19/peru-carta-al-grupo-el-comercio-medios-y-al-estado-sobre-el-caso-del-fotografo-atoqramon/.

Reynhout, S. A. (2020). Propiedades balísticas de perdigones antidisturbios “menos letales” y su relación con trauma ocular severo en Chile. Ars Médica, 45(2), 46-54. https://doi.org/10.11565/arsmed.v45i2.1657

Reynolds, P. (2013). War in Worcester: Youth and the Apartheid State. Fordham University Press.

Sehdev, M. (2020). The Time of Crochet: Interruption, Plasticity, and the Domestic in Delhi. Feminist Anthropology, 1(2), 136-148.

Stevenson, L. (2014). Life Beside Itself: Imagining Care in the Canadian Arctic. University of California Press.

Stevenson, L. (2020). Looking Away. Cultural Anthropology, 35(1), 6-13.

Taussig, M. (1987). Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing. University of Chicago Press.

Taussig, M. (2011). I Swear I Saw This: Drawings in Fieldwork Notebooks, Namely My Own. University of Chicago Press.

Tejada, J., Arriaza, A., Sinclaire, D. y Vargas, A. (2024). Armas menos letales: trauma ocular como trauma psicosocial en Chile. Desafíos desde una perspectiva de derechos humanos y reparación integral. Torture, 34(1), 71-88. https://doi.org/10.7146/torture.v34i1.146779

Thomas, D. (2019). Political Life in the Wake of the Plantation: Sovereignty, Witnessing, Repair. Duke University Press.

Tipismana, B. (2023). Peru’s Media Faces a Crisis Within a Crisis. North American Congress on Latin America (NACLA). https://nacla.org/perus-media-faces-crisis-within-crisis

Varas Reyes, J., Grandón Valenzuela, D., Rojas Alcayaga, G., Ríos Erazo, M. y Herrera Ronda, A. (2020). Experiencia cotidiana de personas con trauma ocular y maxilo facial producto de violencia por agentes del Estado en el contexto del estallido social chileno: aproximaciones desde una perspectiva de derechos humanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 32, 1-23. https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO275035673

Vasilache, A. (2023). Sovereignty, Discipline, Governmentality, and Pastorate: The Ménage à Quatre of Contemporary Authoritarian and Right-Wing Populist Power. Alternatives: Global, Local, Political, 48(4), 242-267. https://doi.org/10.1177/03043754231199785

Wittgenstein, L. (1995). Aforismos: Cultura y Valor (E. C. Frost, trad.). Editorial Espasa-Calpe S. A.

Notas

*

Artículo de investigación

1

Conversación del 31 de marzo de 2022.

2

Como preparación para nuestra participación en la

conferencia “The Virtual Otherwise”, grabamos tres conversaciones: el 31 de

marzo (1:21:15), el 7 de abril (32:45) y el 12 de abril (1:07:14). Más

adelante, con la intención de crear un archivo compartido de nuestras ideas que

pudiera ser útil para ambos, grabamos dos conversaciones más, el 7 de julio de

2022 (1:32:29) y el 6 de noviembre de 2024 (1:50:59).

3

La versión más reciente de este video puede encontrarse en el siguiente

enlace: https://drive.google.com/file/d/14L2HtOH86BBbr4is4RdzIKL5JC3bdFWy/view?usp=sharing. Por su parte, la grabación de nuestro panel en la conferencia está

disponible aquí: https://web.sas.upenn.edu/virtualotherwise/day-three/.

4

Recomendamos leer los subtítulos de cada figura para mayor contexto.

5

Conversación del 31 de marzo de 2022.

6

Conversación del 31 de marzo de 2022.

7

Conversación del 31 de marzo de 2022.

8

Conversación del 6 de julio de 2022.

9

Conversación del 6 de julio de 2022.

10

Conversación del 6 de noviembre de 2024.

11

Nota en el cuaderno de Alonso del 5 de enero de 2025.

12

Conversación del 7 de abril de 2022.

13

Conversación del 31 de marzo de 2022.

14

Conversación del 12 de abril de 2022.

15

Conversación del 12 de abril de 2022.

16

Conversación del 31 de marzo de 2022.

17

Conversación del 12 de abril de 2022.

18

Conversación del 15 de mayo de 2025 (no grabada).

Notas de autor

a Autor de

correspondencia: Correo electrónico: jorge.gamarra@utoronto.ca

Información adicional

Cómo citar: Gamarra, A. y Huaroto, M. A. R. (2025).

Destellos de “Mi Ojo Izquierdo” y Dibujos

que Escuchan. Universitas Humanística,

94. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh94.dmoi