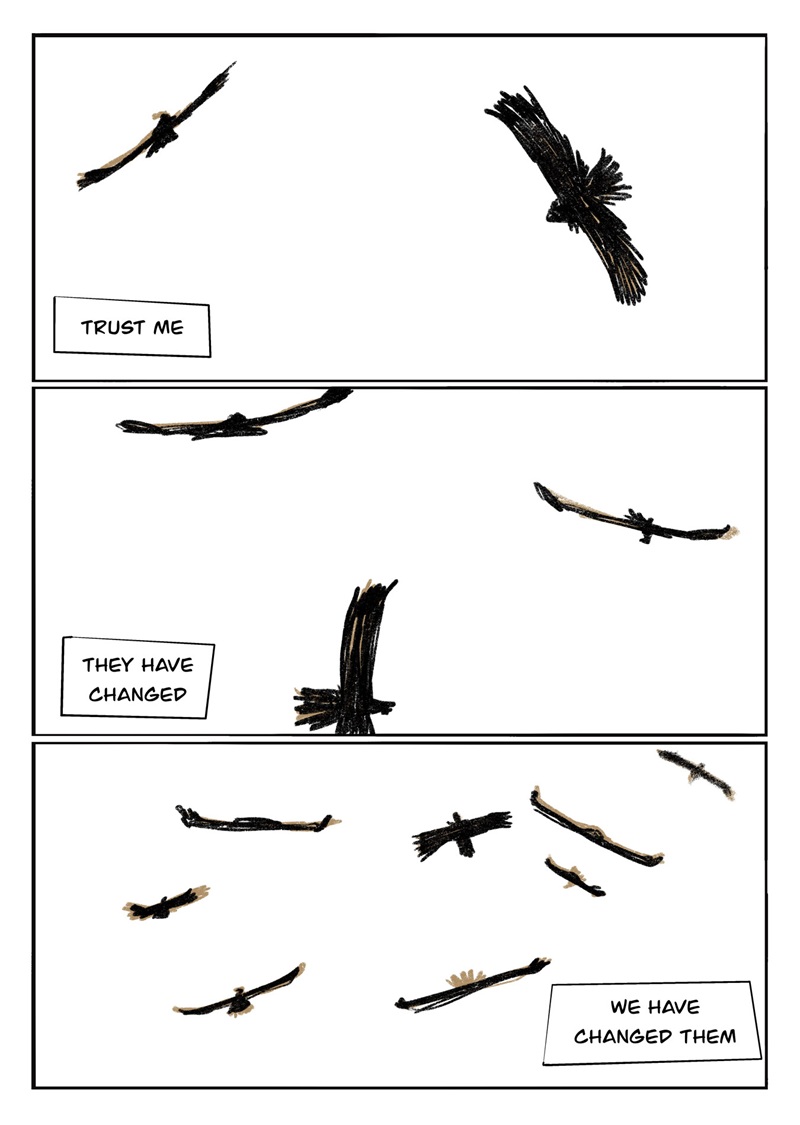

Confía en su apetito (Figura 1).

Figura 1.

Confía en su apetito.

Figura 1.

Confía en su apetito.

Fuente: elaboración propia.

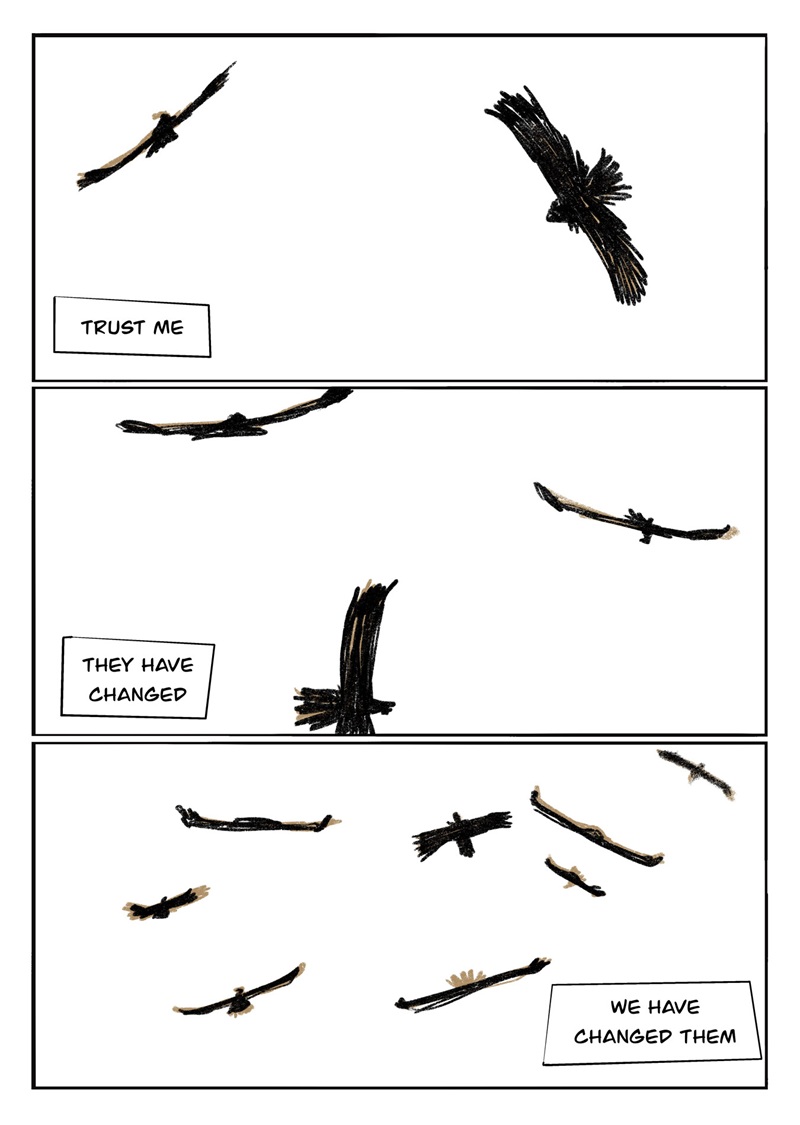

Confía en mí.

Ellos han cambiado.

Nosotros los hemos cambiado (Figura 2).

Figura 2.

Confía en mí

Figura 2.

Confía en mí

Fuente: elaboración

propia.

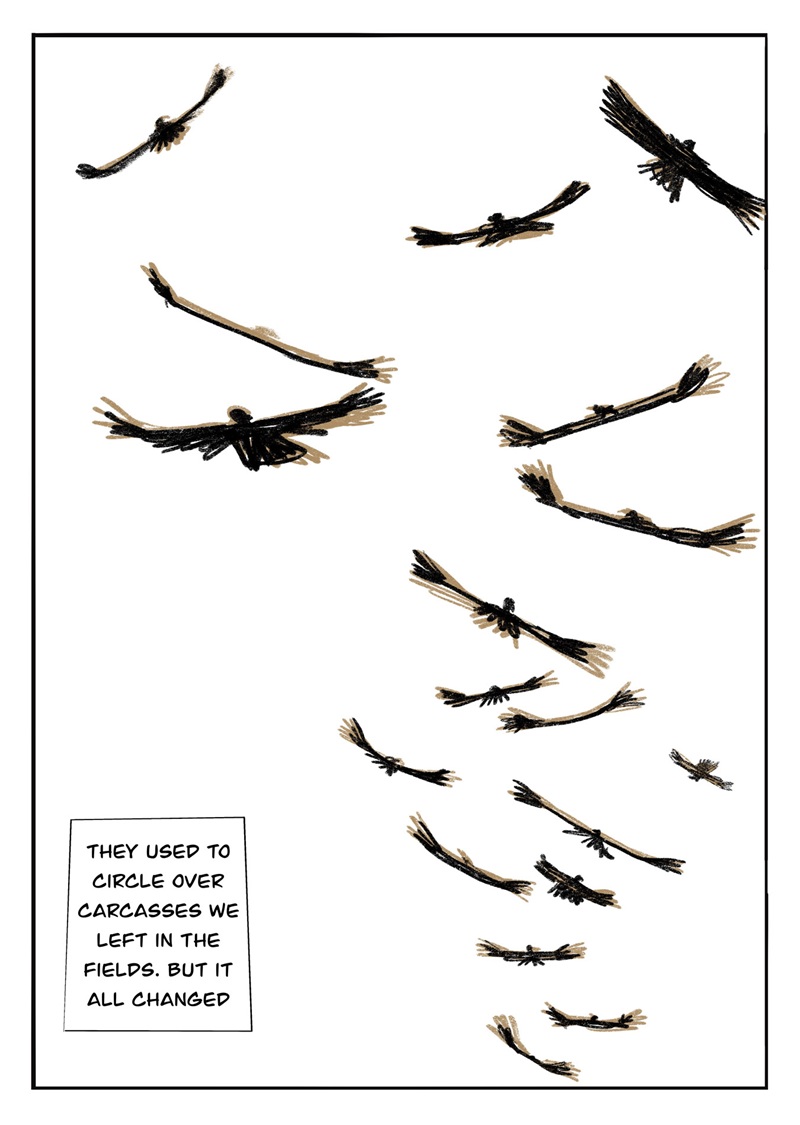

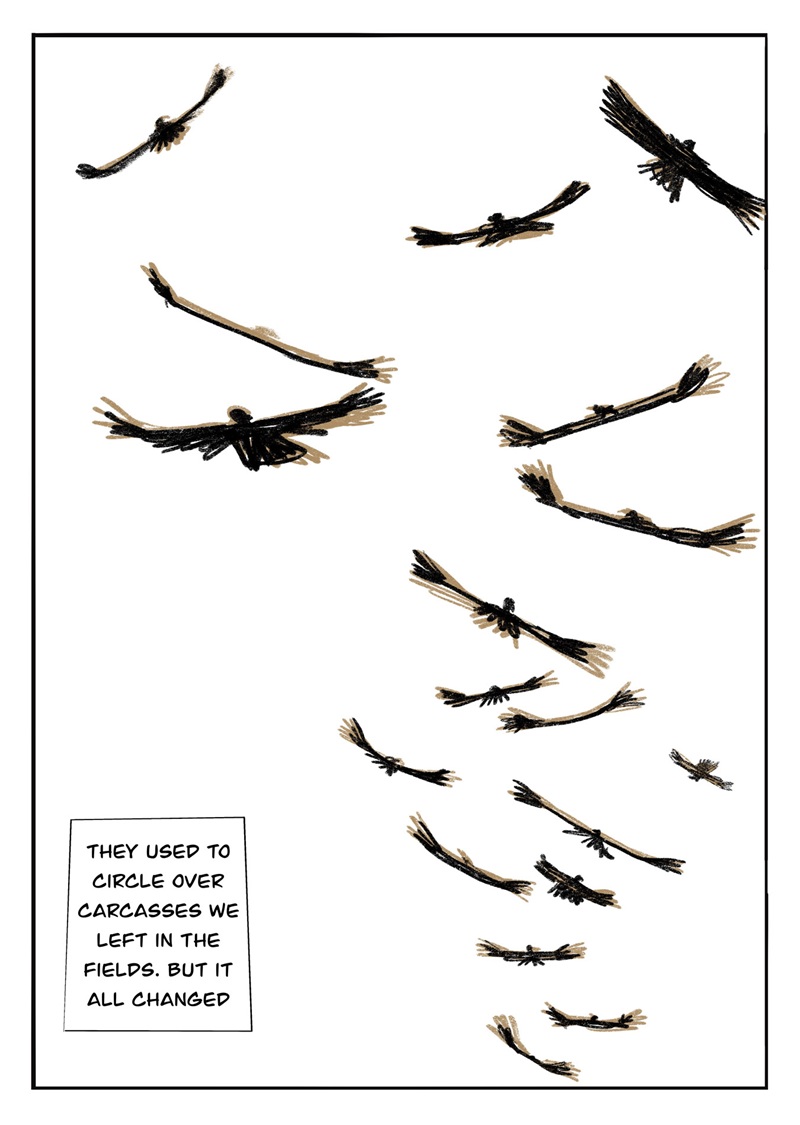

Antes solían dar vueltas sobre los cadáveres que dejábamos en los campos. Pero todo eso cambió (Figura 3).

Figura 3.

Todo eso cambió

Figura 3.

Todo eso cambió

Fuente:

elaboración propia.

Ahora colocamos el ganado muerto en contenedores.

De algún modo, ya no pueden confiar en nosotros

Cazan animales vivos ahora (Figura 4).

Figura 4.

Cazan animales vivos ahora

Figura 4.

Cazan animales vivos ahora

Fuente:

elaboración propia.

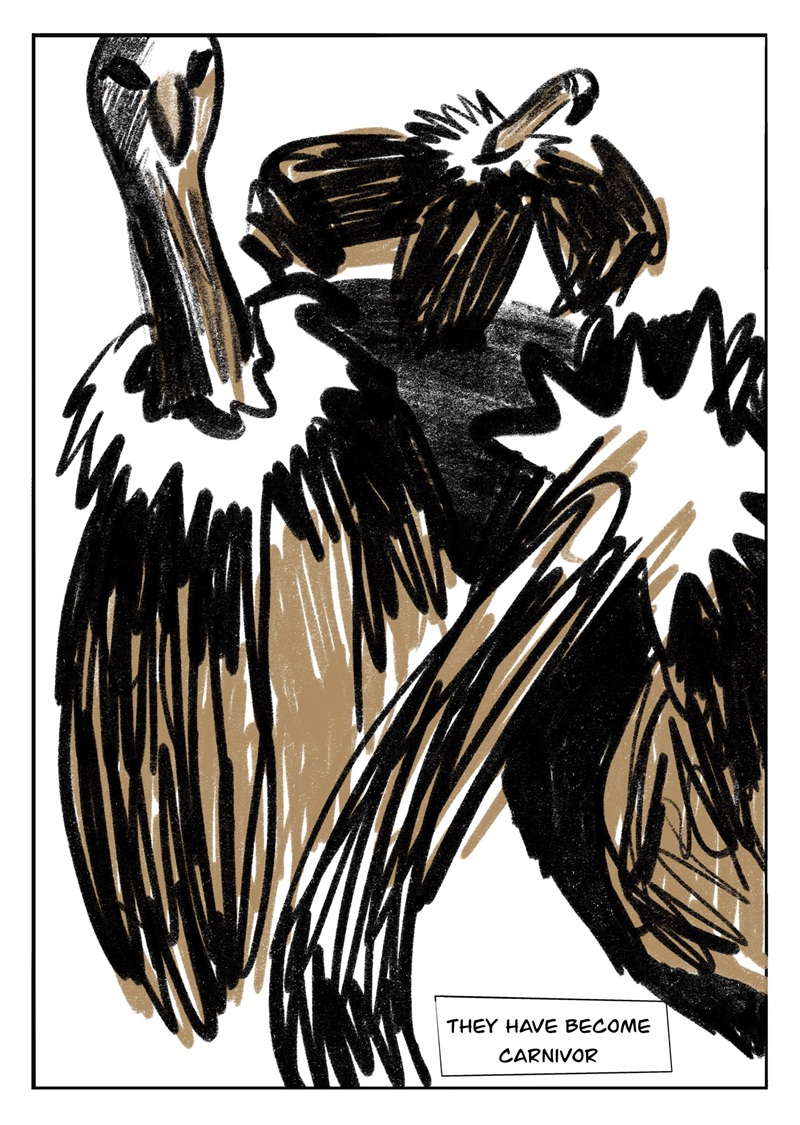

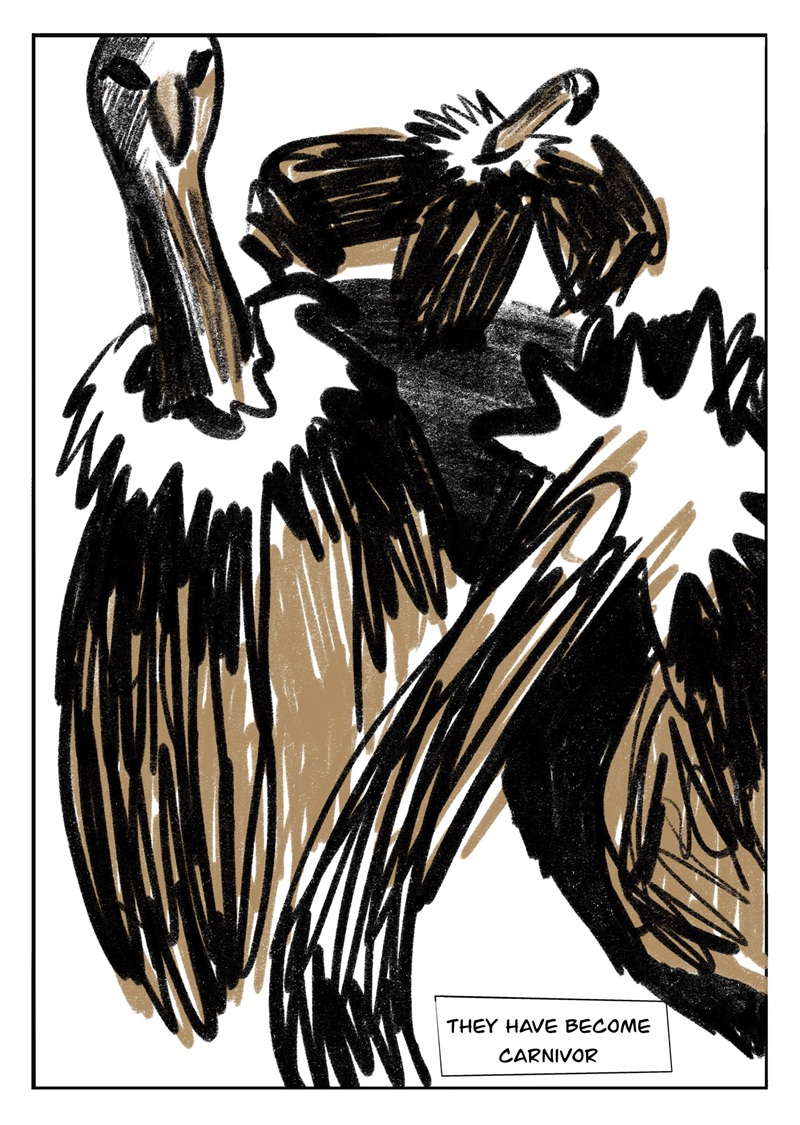

Se han vuelto carnívoros (Figura 5).

Figura 5.

Se han vuelto carnívoros

Figura 5.

Se han vuelto carnívoros

Fuente:

elaboración propia.

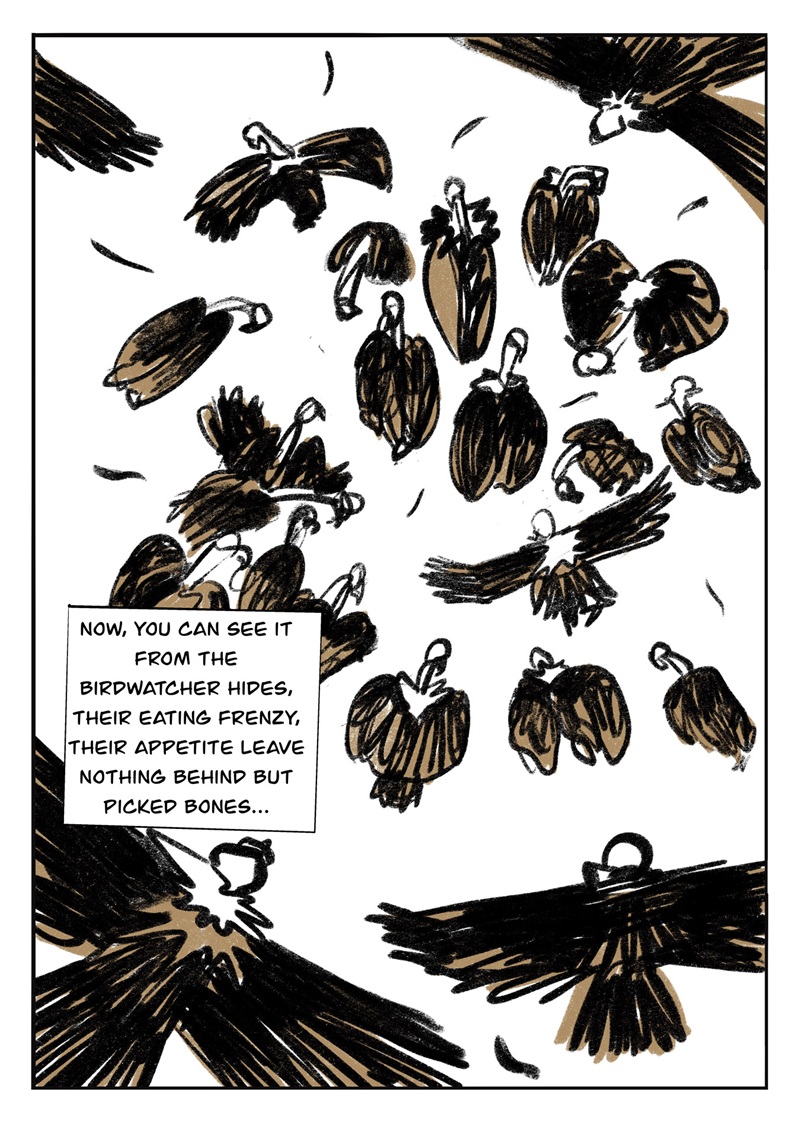

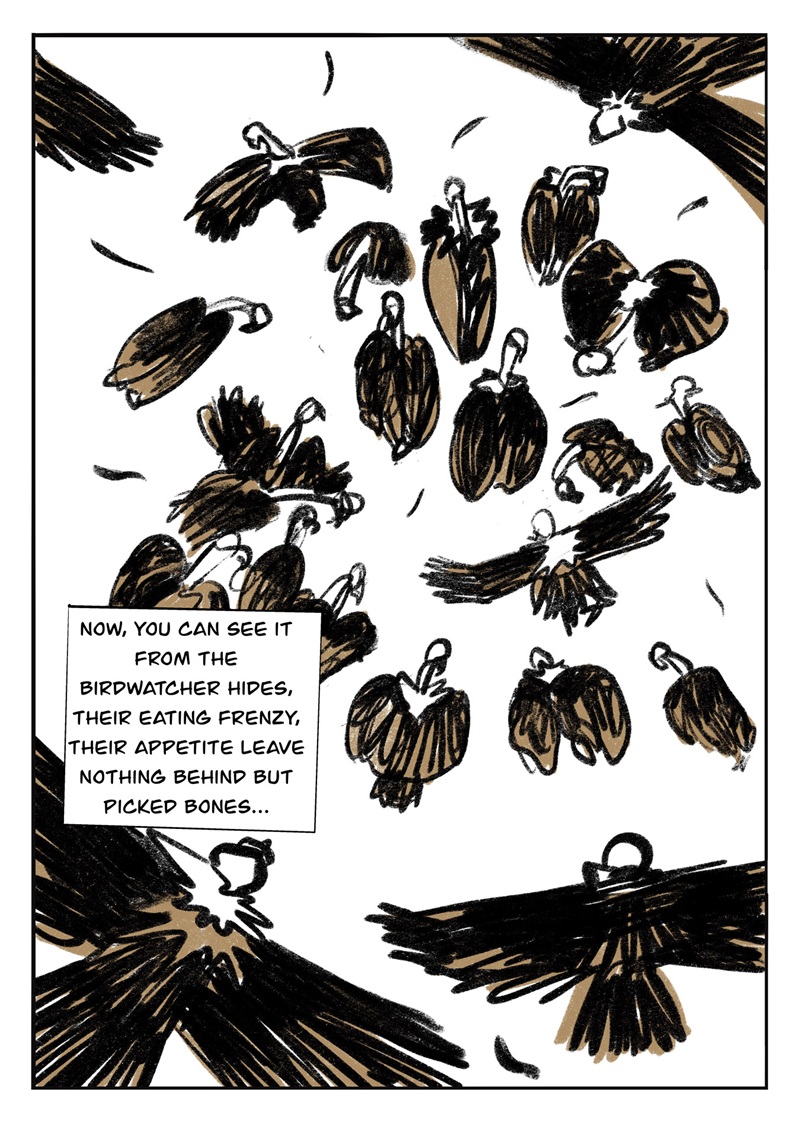

Ahora, se puede ver desde los puntos de observación de aves, su frenesí por comer, su apetito no deja nada atrás, excepto huesos limpios… (Figura 6).

Figura 6.

Su apetito no deja nada atrás

Figura 6.

Su apetito no deja nada atrás

Fuente:

elaboración propia.

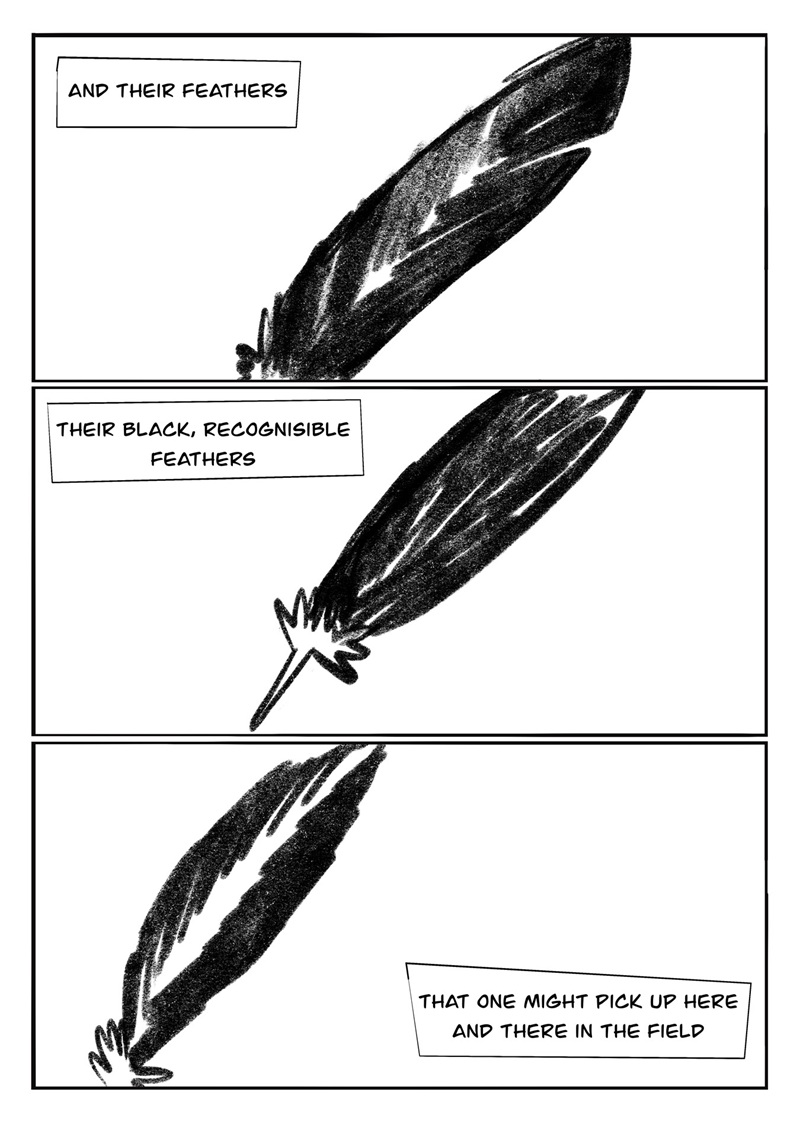

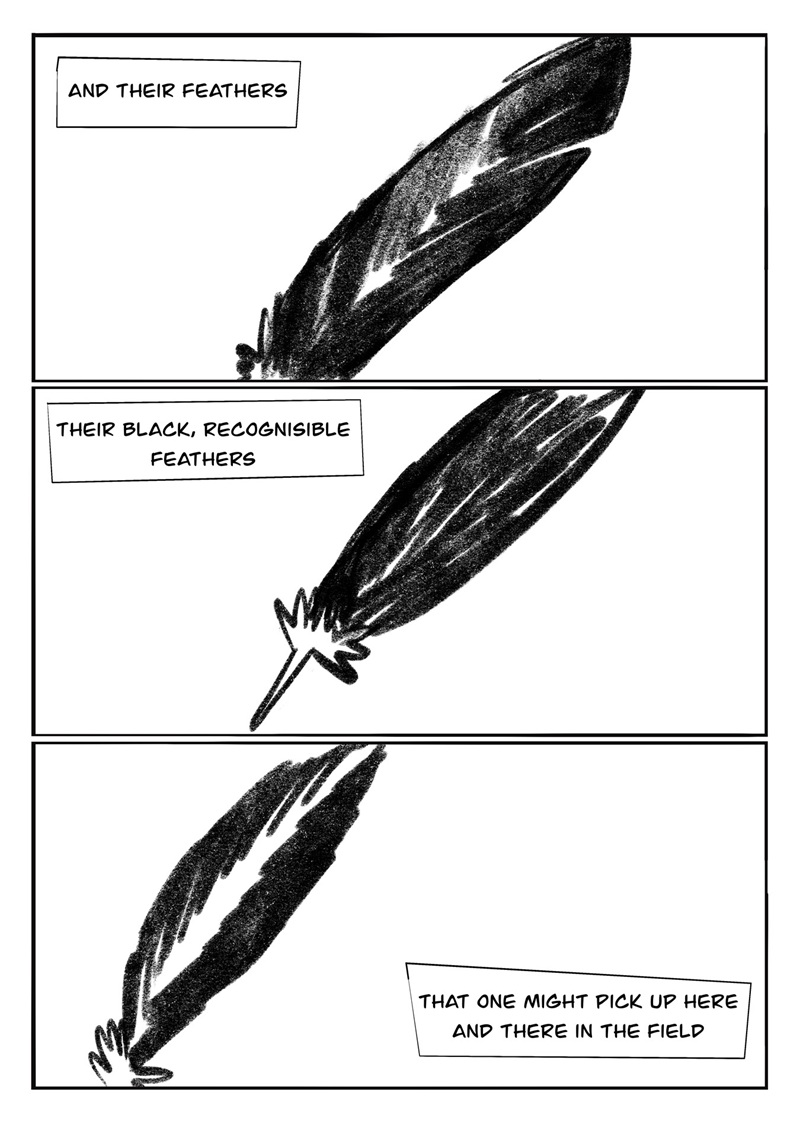

Y sus plumas.

Sus plumas negras, reconocibles

Que uno puede encontrar aquí y allá en el campo (Figura 7).

Figura 7.

Sus plumas negras, reconocibles

Figura 7.

Sus plumas negras, reconocibles

Fuente:

elaboración propia.

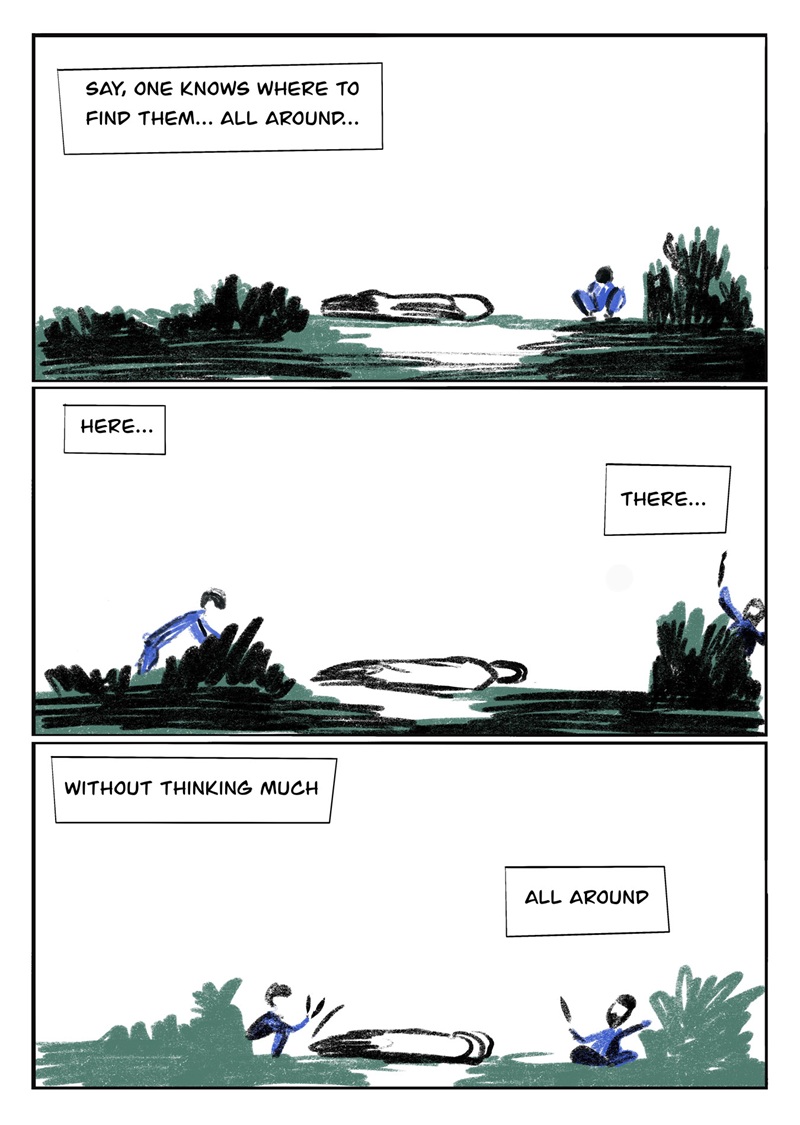

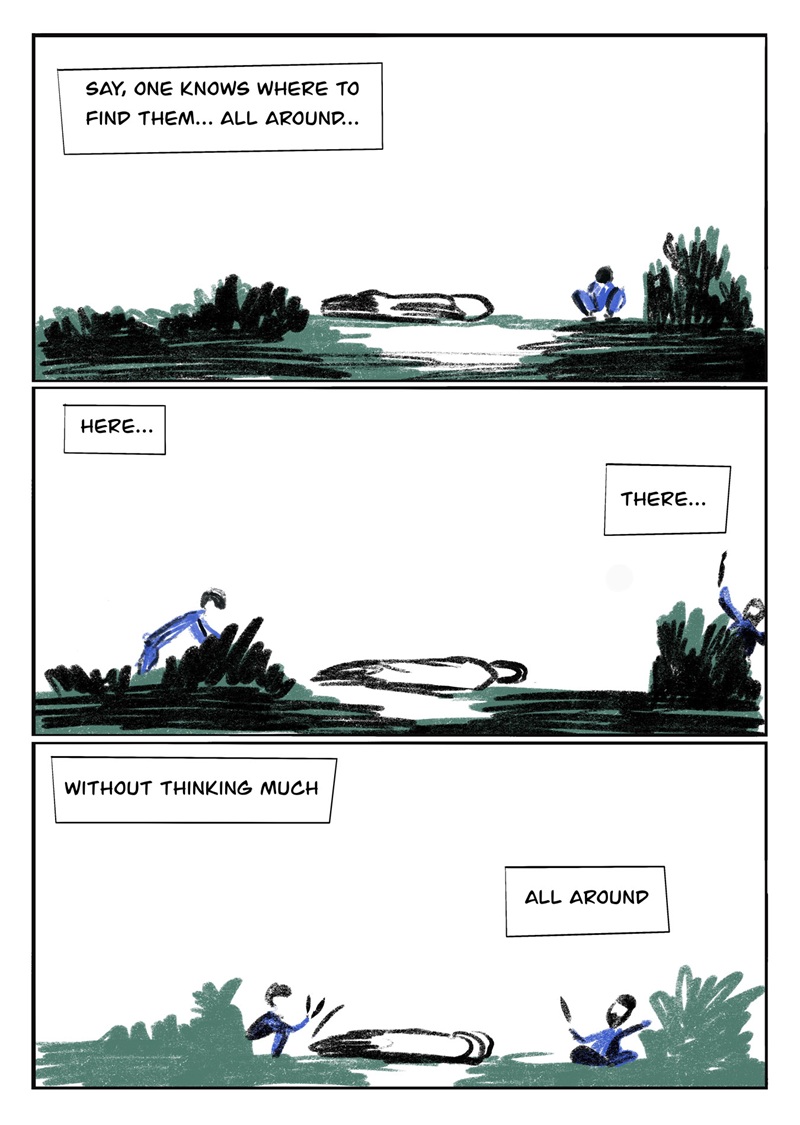

Se puede decir que uno sabe dónde encontrarlas… por todas partes…

Aquí…

Allá…

Sin pensarlo mucho. Están por todas partes (Figura 8).

Figura 8.

Sin pensarlo mucho

Figura 8.

Sin pensarlo mucho

Fuente:

elaboración propia.

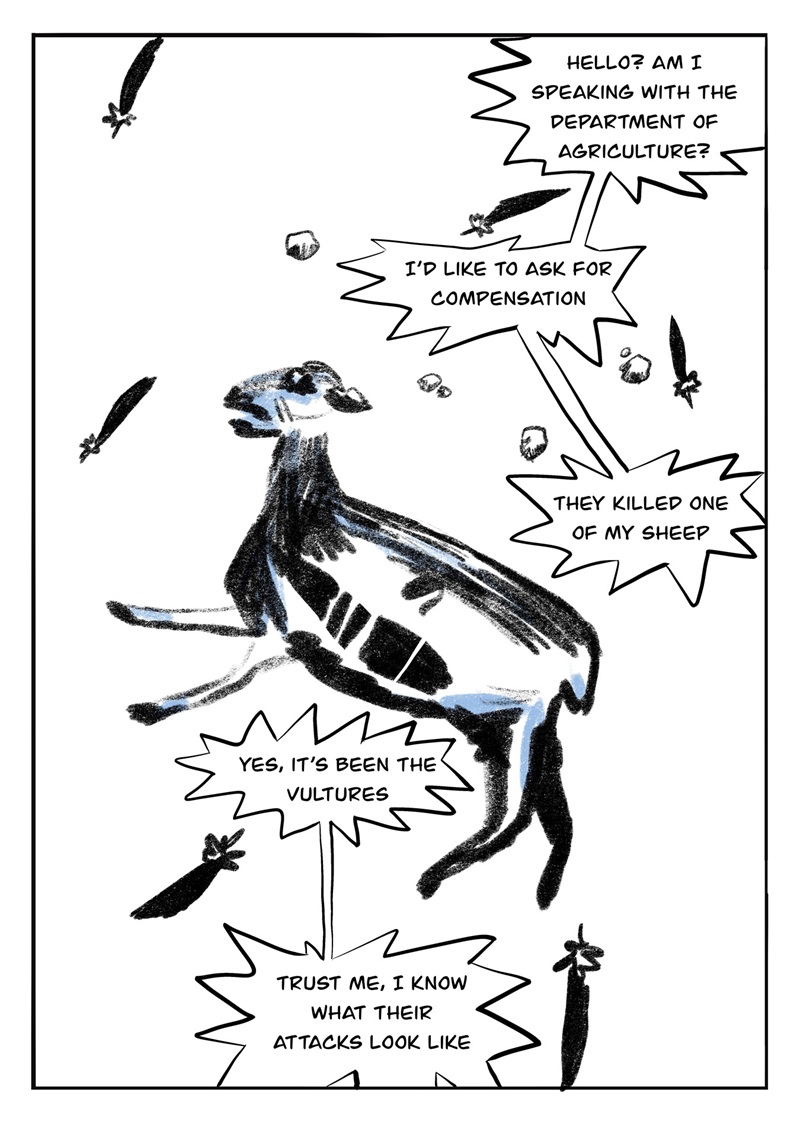

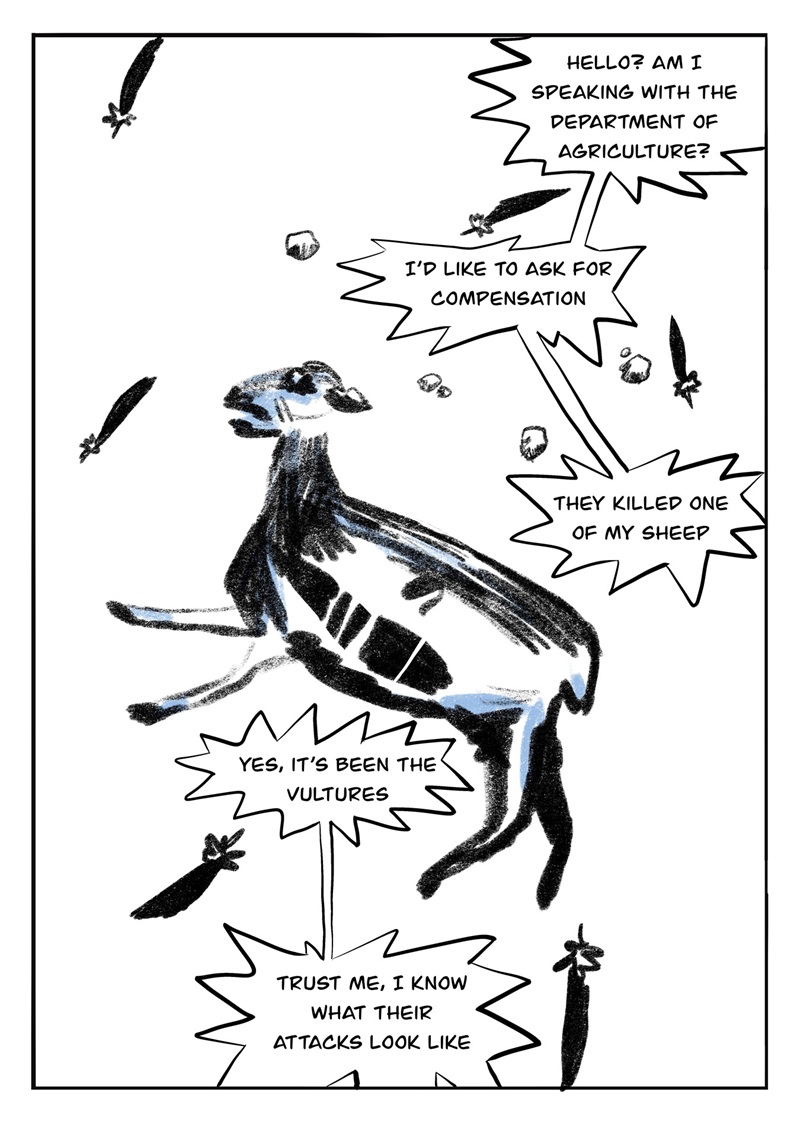

¿Hola? ¿Estoy hablando con el departamento de agricultura? Debo de pedir una compensación. Mataron una de mis ovejas. Sí, han sido los buitres. Créanme, sé cómo son sus ataques (Figura 9).

Figura 9.

Mataron una de mis ovejas

Figura 9.

Mataron una de mis ovejas

Fuente:

elaboración propia.

En pleno verano de 2018, en una de las capitales de comarca del Pirineo catalán en España, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya (el gobierno autónomo catalán) organizó una sesión informativa para ganaderos. Los criadores de vacas y ovejas se reunieron para conocer las medidas que iban a poner en marcha para ayudar a los ganaderos en caso de ataques de animales salvajes. Si bien el oso se había convertido en el principal punto de tensiones entre todos los habitantes de la región, aquella sesión informativa trajo a la luz una herida abierta diferente, que ya habitaba la sensibilidad de los ganaderos respecto a la fauna salvaje. Un veterinario local, que también trabajaba para el DARP, presentó una proyección de diapositivas sobre los buitres. La presentación mezclaba datos numéricos sobre la población de estas aves, fotografías de los animales, imágenes y descripciones de su dieta. En resumen, afirmaba que los ataques de buitres a animales vivos debían considerarse extraordinarios.

Tras la presentación, la sala se puso más tensa de lo que ya estaba. Los granjeros empezaron a reaccionar ante el veterinario y, uno tras otro, empezaron a levantar la voz contra los trabajadores del DARP. Afirmaban que los ataques de buitres al ganado eran reales, y preguntando al veterinario por qué no querían reconocer que, con el tiempo, la introducción de fauna salvaje en las montañas había empeorado progresivamente el bienestar del ganado y, a su vez, el de los ganaderos. Los ganaderos dieron múltiples ejemplos haciendo referencia a videos e imágenes de ataques de buitres dentro y fuera del distrito. A medida que se endurecía, el debate incorporaba a animales distintos de los buitres para mostrar cómo cualquier animal que no fuera de granja había tenido un efecto directo y nefasto sobre la posibilidad de mantener la actividad ganadera.

Por una parte, el uso de imágenes y diapositivas, el hecho de que la autoridad del DARP suscribiera la presentación y la exclusión de los problemas que podría acarrear la fauna salvaje contribuyeron a crear una sensación de desconocimiento y mistificación frente a los problemas que los ganaderos planteaban regularmente a los funcionarios del DARP en busca de indemnizaciones. Por otra parte, la acusación de estar siendo injustos y de hacer oídos sordos a la petición de los ganaderos no cayó bien entre los funcionarios del DARP, quienes habían visto numerosos intentos sin fundamentos de reclamar indemnizaciones o de culparles por las muertes accidentales de ganado. Vídeos y fotos de ataques de fauna salvaje circulaban entre los dos campos, sin que se llegara a un consenso sobre la importancia de tales imágenes y, sobre todo, la verdad que podría estar detrás. Este artículo se pregunta cómo abordar, desde el punto de vista de la Antropología Visual, tales relaciones etnográficas en un contexto donde las imágenes, la verdad y las evidencias no se pueden compartir y se convierten en un vehículo de incomunicación.

Contexto etnográfico

Este artículo y ensayo visual se basan en la experiencia etnográfica realizada entre 2016 y 2024 en distrito del Alto Pirineo y Arán, en Cataluña, España. Los primeros 18 meses de trabajo de campo los llevé a cabo entre 2016 y 2018 como parte de mi tesis doctoral, y visité recurrentemente mi lugar de trabajo de campo durante los seis años siguientes. El principal interés de mi estudio fue la relación entre la producción alimentaria y las políticas económicas y ecológicas destinadas a fijar la población en el valle pirenaico, después de un largo proceso de despoblación.

Esta región de clima alpino se presenta como una zona montañosa con valles frondosos, cuyas actividades principales están vinculadas al aprovechamiento del turismo de naturaleza en el alto de los valles, mientras que en las áreas de menor elevación están aprovechadas por las actividades agroganaderas. Como ocurre en muchas otras regiones del interior de España, en el último siglo la migración de la población a las grandes ciudades ha ido vaciando las regiones rurales periféricas, provocando qué las oportunidades económicas sean limitadas para quienes permanecen en el territorio.

Por ello, uno de mis principales interlocutores fueron los criadores de ovejas. La ganadería de oveja es un sector que antaño se había considerado no solo una actividad económicamente sólida, sino también próspera, hasta hace poco, cuando la demanda de cordero y las políticas agrícolas y medioambientales de la Unión Europea frenaron el atractivo económico del sector. La vida de los criadores de ovejas se sustenta en un equilibrio entre las fluctuaciones estacionales de los precios y la posibilidad de producción, es decir, las condiciones óptimas para la reproducción de los corderos. Dado que esta última puede verse afectada por razones sanitarias (por ejemplo, un brote epidémico), por la escasez alimentaria (debido a la falta de fuentes naturales de alimento o del aumento del precio del forraje) o por causas relacionadas con la fauna silvestre (como las sugeridas anteriormente). Los criadores de ovejas, al igual que cualquier otro ganadero de pastoreo extensivo, ven su capacidad de acción reducida ante la posible fluctuación de los precios.

Esta capacidad de acción gira en torno tanto a la experiencia del ganadero como gestor de la viabilidad económica de su explotación, como a la consolidación del ganadero como experto en su campo de encuentros multiespecie. Estos dos tipos de experiencia están en juego en el encuentro con la fauna silvestre, un encuentro cuya historia ecológica política ha afectado la posibilidad de presencia de los ganaderos en la zona.

La “natura” de los ataques

Entre los puntos de desacuerdo que se observan en la viñeta de arriba está la posibilidad, desigualmente concedida a los diferentes actores, de reconocer la prueba visual como realidad. Las imágenes tienen cierta relación indexical con los eventos, pero los actores en cuestión no reconocen las mismas causalidades detrás las fotografías. La producción y divulgación excesiva de imágenes en torno a la presencia de fauna salvaje en los bosques pirenaicos está, en cierto modo, en entredicho. Esta situación se debe a los acontecimientos que rodean la presencia numéricamente significativa de la fauna salvaje en el Pirineo.

Para empezar, la cuestión de los buitres se enmarca en una disputa de más de una década entre los agricultores y el gobierno catalán en torno la reintroducción de animales salvajes en los bosques locales. La fauna silvestre herbívora, como el corzo, el rebeco y el ciervo, suponen una amenaza epizoótica para el bienestar de los animales de granja. Durante mi trabajo de campo, realizado entre 2016 y 2018, la cobertura mediática del programa de introducción del oso en la misma región exacerbó esta situación.

Debido a casi un siglo de acaparamiento de tierras, despojos y rodeos burocráticos, la participación ciudadana y la relación de los ganaderos con la institución central del Estado habían sido conflictivas (Vaccaro y Beltran, 2008). La vertiente pirenaica ha sido testigo de un proceso continuo de patrimonialización a través de la protección de espacios naturales y el desarrollo del sector turístico vinculado (Pons-Raga et al., 2021). La conservación de los bosques y la introducción de fauna salvaje ya habían sido, desde finales del siglo XX, motivo de desacuerdo entre los habitantes locales y las instituciones estatales (Beltran y Vaccaro, 2014; Vaccaro, 2007). Especialmente, la naturaleza autoritaria del arbitraje de conflictos en relación con el acceso a las zonas de conservación o a la toma de decisiones sobre la introducción de especies había generado una sensación de marginación entre los actores sociales locales en su propio territorio. Los buitres se anidaron entonces en una comprensión moral de la fauna salvaje (Pons-Raga, 2024; Ferrer y Pons-Raga, 2022), la cual ya estaba polarizada.

Las consecuencias de los ataques, o, más precisamente, de las actuales relaciones tróficas entre el buitre y el ganado, se han visto fuertemente afectadas por la industria ganadera, ya sea en sentido positivo o negativo. Desde 1979 se ha producido un crecimiento constante del buitre leonado euroasiático (Gyps Fulvus), conocido en catalán como buitre común (Grau, 2013). Paralelamente, el número de cabezas de ganado también había aumentado, ya que el régimen de subvenciones de la Unión Europea para el ganado ovino favoreció un fuerte incremento del sector ganadero (De Musso, 2021). Sin embargo, el nuevo siglo se inauguró con dos reveses concretos para la dieta de los buitres. Por un lado, el plan Natura 2000 de la UE para la sostenibilidad ecológica de la agricultura empezó a incentivar la reducción de la cabaña ganadera. Por otro lado, la propagación de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB, alias Vaca Loca) había justificado una nueva oleada de medidas sanitarias y de bienestar animal en todo el territorio de la UE (Bonet et al., 2012). Es importante destacar que la eliminación de animales muertos estaba estrictamente reglamentada para evitar la propagación de la enfermedad. Así, los cadáveres terminaron en contenedores bajo llave y los buitres vieron cómo disminuía su alimento básico (Bonet et al., 2012).

Sin embargo, los buitres se alimentan de forma oportunista. Aunque su comportamiento alimentario es principalmente el de un carroñero, en determinadas circunstancias pueden atacar a animales débiles (por ejemplo, durante el parto, o cuando estén a punto de morirse). Este tipo de taxonomías se vuelven más controversiales cuando están mediadas por fotografías, videos y por las redes sociales. Los videos de buitres atacando a una cría permiten a los interlocutores afirmar: “Han hecho que los buitres se vuelvan carnívoros”. Es la misma expresión que utiliza un granjero en una entrevista realizada por el principal medio de noticias catalán: “Nosotros [los humanos] hemos dejado que se vuelvan irracionales, hemos dejado que se vuelvan carnívoros” (CCMA, 2016).

Situaciones similares son recurrentes en la literatura antropológica sobre las relaciones multiespecie (Kirksey y Helmreich, 2010). En los paisajes alimentarios y en las ecologías del mundo, que están en constante cambio gracias al proceso de industrialización (Tsing, 2017; Chao, 2018), la atención prestada al comportamiento animal ha mostrado cómo la vida en común con los animales tiene consecuencias legales (Pons-Raga, 2024b), personales (Govindrajan, 2018), sanitarias (Van Dooren, 2010) y mediadas (Chua, 2018; Haraway, 2016), que abren la posibilidad de repensar, replantear y reevaluar los principios básicos de la interacción multiespecie. En especial, la idea de la comprensión taxonómica del comportamiento animal saca a la luz la inadecuación de la escala de la “relación entre especies” (Arregui, 2023) para debatir las dificultades de la afectación mutua entre especies (Archambault, 2016) frente a los cambios en la percepción y el comportamiento.

Es importante destacar que esta reinterpretación de lo que las taxonomías hacen y significan para las personas no se genera a partir de una dicotomía epistemológica que divide a los agricultores de los trabajadores del DARP —una posible división entre saber científico y saber ecológico tradicional (Nadasdy, 1999) —. La territorialización de los Altos Pirineos ha pasado por la descentralización y posterior reubicación de las estructuras de poder, que se encuentran bien establecidas como loci de poder y administración local (Beltrán y Vaccaro, 2014; De Musso, 2021). Como consecuencia, las mismas personas que rodean al DARP y al departamento forestal que viven en los Pirineos en muchos casos fueron criadas en explotaciones pirenaicas o trabajan codo a codo con los ganaderos. Por ejemplo, el veterinario que hizo la presentación sobre los buitres es un profesional muy respetado por los ganaderos locales, y un pastor de ovejas, muy activo en las plataformas en contra de la introducción de la fauna silvestre, está estrechamente relacionado con uno de los funcionarios del departamento forestal que está encargado de comprobar los ataques de fauna.

La epistemología compartida sobre las visiones de cómo ocurren los ataques es el nudo que enreda las distintas posturas sobre cómo se comportan, o deberían comportarse, los buitres como especie. Precisamente porque existe un conocimiento compartido sobre cómo deben comportarse, los ataques pueden descartarse como casos aislados o, a la inversa, como trastornos taxonómicos. Las pruebas fotográficas no inclinan la balanza hacia un lado u otro, ya que los aspectos visuales que ponen en primer plano son asumidos como normas por las partes en juego.

Este ensayo, junto a la historieta que lo acompaña, nacen de una conversación con un interlocutor, cuya experiencia con los ataques de buitres no había sido reconocida por el DARP, lo que implica que no se le había concedido indemnización alguna. Su frustración por el desprecio recibido frente a las pruebas fotográficas que aportó le hizo preguntarse: ¿qué tipo de prueba visual necesitarían? ¿Cómo tendría que ser la visión compartida del entorno multiespecie para que signifique lo mismo para todos? Se interroga, además, si las autoridades no tienen en cuenta la realidad, ¿deberían aceptar la ficción? Estas preguntas no tienen sentido solamente en el contexto de la lucha individual de mi interlocutor, sino que conducen a replantearse los métodos etnográficos con los que contamos para acercarnos a esta misma cuestión. Nos llevan a preguntarnos: ¿cómo alejarse de una representación visual que celebra la presencia estética de la fauna salvaje y que sobrescribe las preocupaciones éticas de la convivencia? ¿Cómo alejarse de las representaciones que solo se centran en el paroxismo de los encuentros problemáticos?

Los nueve tableros que se hallan en este ensayo narran una historia en forma de cómic. La historia enfoca el apetito de los buitres como protagonista, mientras una voz explica su supuesto cambio alimentario. La historieta acaba con la duda de si el ataque ha sido compuesto visualmente por el granjero o si, de hecho, el ataque ya ha ocurrido y él se está quejando de la desconfianza de las autoridades.

Dibujo y cómic como técnicas de precisión etnográfica

Utilicé la observación participante y metodologías etnográficas visuales para observar cómo los ganaderos gestionaban esta situación. Parte de mi metodología consistió en llevar la cámara para grabar videos y fotografías que utilizaría para el análisis, así como para realizar una película etnográfica. La producción constante de imágenes destinadas a documentar un proceso de creación de imágenes —es decir, el proceso de creación de una relación simbólica entre la producción de alimentos como ícono de la región— mostró cómo las imágenes que tomaba documentaban una realidad, pero no ayudaban, por sí solas, a determinar las diferentes perspectivas y las diferentes influencias que experimentaban los interlocutores. Como tal, este ensayo forma parte de la ola posterior de compromisos etnográficos que tuve con el campo después de 2017, en la que experimenté con otros estilos que complicaban el realismo (Coover et al., 2012) de las prácticas observacionales de la antropología visual (De Musso, 2025). Este cambio en las prácticas estuvo guiado por la exploración del tipo de exactitud que se podía encontrar en las prácticas de creación de imágenes.

Concretamente, estas imágenes se produjeron como una historia definida en forma de cómic para destilar recuerdos etnográficos, cuya exactitud fue imposible averiguar —o mejor, como explico en el artículo, cuya exactitud no queda en la adhesión a hechos reales sobre los cuales no hay algún acuerdo—. En este sentido, se diferencian de los esbozos realistas hechos durante y después del trabajo de campo, y utilizan el texto del cómic como una herramienta para añadir complejidad a la relación de confianza en las imágenes que se detalla en este artículo.

Si la fotografía tiene un papel tan pesado en el espacio del trabajo de campo, y desafía solo hasta cierto punto los relatos polarizados de la realidad, el dibujo como herramienta etnográfica se vuelve bastante relevante. La idea de que la fotografía no sea indiciaria de la prueba presiona al etnógrafo a encontrar en la naturaleza no indiciaria de los dibujos la posibilidad de desprenderse de las fotos para plantear la desconfianza como una realidad que se puede documentar. Dado que el dibujo puede interpretarse como el resultado de filtros personales sobre la objetivación en el núcleo de la figuración (Haraway, 2015, citada en Hendrickson, 2019), el tipo de imagen que produce el dibujo podrá poner en primer plano la idea de interpretación y encuadre que rodea la desconfianza mutua entre los agricultores y los funcionarios del DARP. Se ajusta a la idea de que las mediaciones imagísticas de cualquier tipo no deben tomarse acríticamente como evidencias. Como bien ha señalado Michael Taussig (2011), el dibujo se ha utilizado históricamente en situaciones delicadas en las que no se podían mostrar fotografías por razones de decoro o legales.

Esta relación entre la interpretación individual, la visión y el dibujo se ha abordado con bastante fuerza en la antropología (Hendrickson, 2019). Mark Westmoreland (2021), por ejemplo, identifica cómo lo gráfico en lo etno-gráfico aborda múltiples tensiones: analiza la capacidad multimodal de los esfuerzos gráficos en la colaboración con diferentes formas de encarnar la percepción (Ingold, 2000); las formas en que lo gráfico puede restablecer la colaboración con colegas, interlocutores y audiencia (Kuschnir, 2016; Wilson y Jacot, 2013); y la posibilidad de visualizar lo implícito que se da por sentado (Green y Myers, 2010). Como tal, el uso del dibujo no es una práctica desprovista de interés en la comprensión de la realidad. Sin embargo, presupone que la realidad podría ser múltiple y que el dibujo podría tener múltiples roles en ella. Mientras que la escritura y la fotografía se han privilegiado como metodología en la antropología —la escritura más que la fotografía— para alcanzar la precisión y por su utilidad en la documentación del trabajo de campo (Causey, 2017, p. 31), “el dibujo puede estirar y comprimir puntos de vista reales, puede representar cosas efímeras como sueños y sentimientos y eventos que provocan drama y sentimiento” (Causey, 2017, p. 36).

Esto no implica que la escritura y la fotografía no puedan conseguir los mismos efectos surrealistas (Pasqualino y Schneider, 2014), ni que la fotografía no pueda transmitir la presencia de la ausencia (Stevenson, 2014). Sin embargo, existe una diferencia entre el tipo de exactitud o realidad que se espera de la escritura científica y del uso de la fotografía en la antropología, por un lado, y el tipo de toque personal que se da por sentado en el dibujo, por otro lado. La cuestión es que, así como se ha hablado del documental como una forma no de representar la realidad sino que la producir (Nichols, 2016), muchos etnógrafos o artistas han argumentado con éxito a través de su práctica cómo el toque personal en el dibujo es otra forma de producir —o reproducir— la exactitud.

El papel epistemológico del dibujo en el discurso antropológico siempre ha estado marcado por discursos sobre la precisión —o exactitud—. Karina Kushnir aborda la presencia de los dibujos etnográficos en la historia de la metodología de la disciplina. Gran parte de los dibujos realizados en la investigación antropológica antes de la década de 1950 mantenían un riguroso énfasis en lograr descripciones objetivas que pudieran ser recopiladas y comparadas (2016, p. 106). En el caso del Pirineo catalán, sobresale el caso de Ramon Violant y Simorra, quien compiló numerosos trabajos etnográficos y folclóricos entre los años 30 y 50 del siglo XX. En sus obras, el dibujo es una clave para ilustrar y explicar la vida cotidiana y las herramientas que recopiló en los valles del Pirineo (Violant, 2015).

En las décadas siguientes, nuevas direcciones en el uso de la representación llegaron al dejar atrás gradualmente la reproducción gráfica de la vida material y al poner el énfasis en la presencia del etnógrafo en el espacio del trabajo de campo a través de los dibujos en sus diarios (Kushnir, 2026, p. 108). Alejándose de la representación realista, los trabajos antropológicos con y en dibujos todavía persiguen una comprensión de cómo relacionar la observación directa con el significado que puede surgir en la práctica etnográfica (Gell, 2020; Kuschnir, 2016). Transpuesta, la precisión se convierte en una cuestión de captar no tanto una realidad objetivada, sino más bien la interpretación interpersonal en el curso de la emergencia de dicho significado.

Tal precisión va más allá de la visión. La exactitud puede alcanzar otra parte de la comunicación y aspectos de la experiencia que no son verbales ni exclusivamente visuales. En el trabajo de Carol Hendrickson (2018) se da una idea de cómo el sentido háptico y cinestésico sobre el terreno puede registrarse a través del dibujo. Hendrickson ofrece un argumento bastante convincente sobre las ventajas del dibujo como metodología de trabajo de campo para abordar aspectos que se nos escapan si el dibujo solo pretende reproducir líneas visibles. Al desvincularlo únicamente de la visión, el dibujo se convierte en una forma de conectar y restituir el compromiso sensorial háptico de, por ejemplo, un viaje en camión lleno de baches, o el seguimiento cinestésico del movimiento corporal en la oscuridad de un salón de baile. Así como los múltiples sentidos componen la presencia del etnógrafo en el medio socioambiental, el dibujo se convierte en un canal para comprender plenamente cómo el etnógrafo se conecta con los sentidos en general, y cómo estos facilitan una visión diferente en la investigación (Hendrickson, 2018).

Mientras que las líneas perfectamente trazadas o los garabatos esbozados apresuradamente pueden relatar igualmente una historia o un sentimiento, la exactitud reside en despertar la comprensión de la relación con algo sucedido, aunque sea en un sueño, una broma o un cuento. La precisión es, a menudo, una cuestión de responsabilidad frente al encuentro etnográfico. Andrew Causey (2017) insiste en que el uso de dibujos implica una responsabilidad por la imagen producida y señala que

debemos

esforzarnos por comunicar de la forma más honesta y precisa que podamos, y

estar alerta ante la representación equivocada: si investigamos las diversas

actitudes culturales hacia el acto de creación, veremos que representar es un

esfuerzo solemne […]. Muchas culturas de todo el mundo creen que los

comportamientos creativos son “extra-ordinarios”. (p. 60)

En este caso, la precisión no se refiere al tipo de representación realista que se privilegió en las primeras expresiones de lo “gráfico” en la etnografía, sino al mundo que los actos creativos evocan, del mismo modo en que las narraciones etnográficas evocan realidades y pueden tener efectos duraderos en la interpretación que las personas hacen de ellas.

En el caso de la historieta que acompaña este ensayo, la precisión que intento alcanzar es la de las interminables capas de desconfianza que informan las relaciones multiespecies en los Pirineos. Para ello, utilizo dibujos en forma de cómic que también ponen de manifiesto la subjetividad de los interlocutores que se ven atrapados en el fuego cruzado de la duda. La noción de binocularidad de Marianne Hirsch (2004) ayuda a entender cómo el medio del cómic pone en escena y engloba contradicciones en virtud del uso tanto de imágenes como de texto, yuxtaponiendo entradas semióticas contrastadas —el dibujo y las palabras— que generan una crítica a lo que plantean individualmente.

Aunque no es única del medio del cómic, esta binocularidad es útil para profundizar en la compleja reflexión sobre cómo dar testimonio de los acontecimientos, relacionándose con y aportando a todas las distintas formas que toman los recuerdos y los relatos poco fiables. Los cómics de Alison Bechdel (2007, 2013) mezclan tramas literarias, con sueños y memorias. En sus cómics autobiográficos, los relatos ficticios de los personajes de las novelas que leen las personas se entrelazan en paralelo con los sentimientos de los lectores. Los sentimientos se ponen en escena a través de las representaciones de las novelas, obras de teatro y literatura psicoanalítica que aparecen en las vidas de la autora y su familia. La atención a los detalles y la reconstrucción gráfica le permiten mezclar los ámbitos de la ficción y las memorias para adherirse mejor al afecto de la historia y sus giros. La mezcla de ficción, tanto en el signo gráfico como en el texto, ofrece un argumento convincente sobre cómo expresar las propias autonarraciones de las personas y la combinación entre ficción y realidad.

Del mismo modo, la atención de Joe Sacco a los detalles y a la reconstrucción exacta de la apariencia del mundo material en sus reportajes gráficos no le impide cuestionar la verosimilitud de los relatos de los testigos. La combinación entre memoria y reconstrucción verosímil no resta veracidad al relato. En “Footnotes in Palestine” (2009), Sacco dibuja historias donde la violencia interminable y el sufrimiento crónico producen un continuo temporal en sus interlocutores, de manera que para ellos cada violencia no está totalmente separada de la siguiente o de la anterior. Estas historias se vuelven precisas en la medida en que transponen perfectamente la experiencia de una violencia sin solución de continuidad. Al dibujarlas y yuxtaponerlas con sus propias interacciones con los testigos, Sacco logra sacar los relatos del régimen de la inexactitud y los introduce en el de la exactitud compleja.

Los buitres

La obra de Sacco nos permite volver, por última vez, sobre la fotografía y los buitres. Basándose en la opinión de Judith Butler sobre el encuadre fotográfico, Rebecca Scherr plantea que el uso deliberado que Sacco hace del encuadre para utilizar tropos fotográficos acaba impugnando la idea de la fotografía como forma única y precisa de representación: “Una estructura de la visión que abarca la identificación y la des-identificación simultáneamente, la conexión y la disonancia, el reconocimiento y el desconocimiento” (Scherr, 2015, p. 128).

Partiendo de la idea de Scherr y Butler, el marco fotográfico utilizado para demostrar —o no demostrar— los ataques de los buitres, forma parte material de la cuestión en juego. Las fotografías y los medios de comunicación que indujeron al público a la desconfianza en el mundo de la alimentación, basándose en pruebas fotográficas de los sacrificios masivos que siguieron a la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina, dieron veracidad a las imágenes que transmitían y enmarcaron el asunto como una cuestión de confianza o de falta de ella (Rowell, 2003; Lien, 2004). De forma similar, los documentales que cuestionan el bienestar animal en las granjas de Cataluña y de España hacen que los ganaderos miren las cámaras sospechosamente porque no quieren entrar en el carrusel mediático ni poner su propio bienestar económico en riesgo. En otras palabras, las fotografías ya empezaron a hacer parte del mundo y de las herramientas proprias de la ganadería precisamente por el carácter realista de prueba indiciaria con la cual se utilizaron.

Así, podríamos tomar el intento que un criador de ovejas hizo por incriminar y enmarcar los ataques a dentro del discurso sobre los buitres —y así producir la prueba de su depredación sobre el rebaño (CCMA, 2016)— para otorgar a la fotografía, ingenuamente, la capacidad de ser “exacta” (de no haber sido enmarcada). O podemos pensar que él, al igual que los demás actores sociales en juego, ya había aceptado que las imágenes no se “hacen pasar como hechos indiscutibles, [sino] como las interpretaciones que de hecho son” (Butler, 2009, p. 9). Es la ambigüedad de esta caída, entre los interlocutores, de confianza en la fotografía, que revoluciona el marco fotográfico como parte de la realidad etnográfica. El marco fotográfico permanece central, pero su connotación indiciaria queda limitada por la falta de consenso.

Esto es exactamente lo que brinda posibilidades al dibujo, ya que no es como la fotografía un actor constituyente de los acontecimientos. Con el dibujo podemos poner en primer plano cómo el marco del cómic es altamente interpretativo y, al hacerlo, aspira a lograr alcanzar la precisión evocativa de las complejas relaciones etnográficas con su epistemología visual compartida. En este sentido, estos tableros hacen parte de una historia que dibujé y escribí, no como evidencia etnográfica, sino como una manera para interpretar y traducir mejor los acontecimientos del campo.

Sin embargo, para poder resaltar más el hecho que la epistemología estuviera compartida por todos los actores sociales, la narración del cómic proporciona un ultima herramienta que la fotografía no tiene a su alcance y que reproduce la complejidad del sentimiento alrededor de ella: el uso de la voz, no solo en óptica binocular, sino también como dispositivo para crear ambigüedad direccional. En el cómic, la voz se presenta fuera del campo y esta decisión ayuda a complicar la narración: ¿quién está hablando? ¿Es el granjero enojado? ¿Un representante del DARP?

La voz del cómic resuelve las múltiples perspectivas que recolecté en torno a los posibles ataques sintetizándose en una voz ambigua que resume la pregunta de mi interlocutor, en lugar de reportarlas de forma polifónica donde cada uno tendría derecho a su verdad. Si todos tuvieran derecho a ella, aún podría encontrarse la verdad. Sin embargo, el marco de desconfianza que tiñe la percepción del uso de la fotografía no puede residir en la polifonía, sino que se resuelve en una univoca realidad difícil de interpretar.

Conclusiones

Este artículo se pregunta cómo abordar, desde la antropología visual, tales relaciones etnográficas en un contexto donde las imágenes, la verdad y las evidencias no se pueden compartir y se convierten en un vehículo de incomunicación.

El complejo encuadre de la realidad que señalan las obras de Sacco o Bechdel no deja de indicar que el sufrimiento y la violencia, ya sea de origen militar o psicológico, tenían sus raíces en problemas estructurales identificables. En el caso de mi campo, dicho problema no radica en el ataque del buitre, sino en la incapacidad de reivindicar una clara experiencia y, por lo tanto, una capacidad de acción sobre los ataques. El encuadre epistemológico impulsado por pistas fotográficas e indíciales resulta inconcluyente a la luz de cómo los funcionarios ministeriales y los criadores las utilizan y piensan en ellas. Este ensayo visual utiliza el dibujo como vehículo para explorar cómo dar sentido, traducir y reflexionar a través de imágenes, conectando el marco de la verdad controvertida relacionada con los medios con la formulación de la verdad controvertida relacionada con los ataques de buitres. Sin duda, ambos marcos pueden analizarse mediante una deconstrucción minuciosa. En primer lugar, la atención a las relaciones de poder que vinculan a los criadores con el aparato burocrático del DARP evidencia cómo la experiencia y la agencia se disputan y negocian constantemente: mientras el ministerio restringe las acciones de los criadores ante las políticas en constante evolución, los criadores intentan manipular dichas políticas para obtener el máximo de recursos a los que tienen derecho. En este sentido, si bien la posición del funcionario ministerial es la de poder, las negociaciones aún permiten margen de maniobra para ejercer la agencia. En segundo lugar, las reivindicaciones relacionadas con las imágenes fotográficas se contrastan con los títulos y posiciones inherentes a estas relaciones desiguales, reproduciendo una jerarquía en la epistemología, incluso cuando la interpretación de imágenes o escenas de ataques proviene del mismo entorno epistémico.

Sin embargo, esta explicación nos dice poco sobre la frustración que genera el encuentro con las imágenes y la imposibilidad de relacionarse con ellas que dicha situación genera. El relato etnográfico no se entiende aquí como una reconstrucción investigativa de las escenas del ataque, algo que ambas partes intentan hacer. La precisión se centra en el significado que se puede extraer no solo de los hechos, sino también de sus interpretaciones interpersonales y los sentimientos que los rodean. En este caso, se aventura a abordar la desconfianza compartida. El dibujo permite traducir este discurso sobre la precisión en imágenes: al plantear la interpretación como la primera capa de interacción con la imagen, el dibujo permite abandonar la precisión como investigación individual y adoptar un enfoque interpersonal complejo para lograrla. Por lo tanto, el discurso en torno a los ataques no pierde exactitud. Los dibujos producen la realidad discutida y también añaden un nivel de interpretación que captura la imposibilidad de relacionarse con las imágenes de forma directa, reproduciendo la desconfianza que el etnógrafo presenció inicialmente.

En conclusión, si bien este ensayo no postula la mediación fotográfica como un tipo de producción de imágenes inmediata ni más realista en absoluto, es la pérdida de la creencia en la inmediatez de la fotografía para mis interlocutores lo que desencadenó la necesidad de abordar la precisión desde la perspectiva de un medio alternativo. La capacidad de utilizar el dibujo en la etnografía para reflejar, traducir e interpretar imágenes sin la carga añadida del realismo permite, precisamente, entrar en este tipo de debates y ofrecer relatos etnográficos precisos de realidades complejas.

Agradecimientos

Esta

investigación ha sido posible gracias a la beca Vanier Canada Graduate

Scholarship. Asimismo, quisiera agradecer el tiempo que dediqué a escribir mi

tesis en Montreal, ciudad que desde hace mucho tiempo ha servido como lugar de

encuentro e intercambio entre pueblos indígenas, incluyendo las naciones

Haudenosaunee y Anishinabeg. Agradezco a los miembros de APROVI por dedicarme

tiempo para mi investigación y a los miembros de DARP por organizar encuentros

con los criadores locales. Mi más sincero agradecimiento a Ferran Pons-Raga por

compartir parte de su tiempo y su dedicación a los Pirineos conmigo, a Mónica

Cuellár Gempeler por sus colaboraciones de investigación y a Sígrid Remacha

Acebrón, quien siempre me motiva a dibujar más. Finalmente, quisiera agradecer

al revisor y al editor de la revista por sus generosas y exhaustivas revisiones

y comentarios.

Referencias

Archambault, J. S. (2016). Taking love Seriously in Human-Plant Relations in Mozambique: Toward an Anthropology of Affective Encounters. Cultural Anthropology, 31(2), 244-271. https://doi.org/10.14506/ca31.2.05

Arregui, A. G. (2023). Reversible Pigs. An Infraspecies Ethnography of Wild Boars in Barcelona. American Ethnologist, 50(1), 115-128. https://doi.org/10.1111/amet.13114

Bechdel, A. (2007). Fun Home: A Family Tragicomic. Houghton Mifflin Harcourt.

Bechdel, A. (2013). Are You My Mother? Random House.

Beltran, O., y Vaccaro, I. (2014). Parcs als Comunals. Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Bonet, A., Cárdenas, M. y Cisteró, S. (2012). Voltors: víctimes o culpables? Una anàlisi de la problemàtica sorgida arran de les lleis de retirada de cadàvers ramaders. Universitat Autonoma de Barcelona.

Butler, J. (2009). Frames of War: When is Life Grievable? Verso.

Causey, A. (2017). Drawn to See: Drawing as an Ethnographic Method. University of Toronto Press.

CCMA. (Dir.). (2016, June 9). Telenotícies—Un ramader del Pallars instal.la la primera càmera per controlar atacs salvatges— [Video]. 3Cat. https://www.3cat.cat/3cat/un-ramader-del-pallars-instal-la-la-primera-camera-per-controlar-atacs-salvatges/video/5605696/

Chao, S. (2018). In the Shadow of the palm: Dispersed Ontologies among Marind, West Papua. Cultural Anthropology, 33(4), 621-649. https://doi.org/10.14506/ca33.4.08

Chua, L. (2018). Too Cute to Cuddle? “Witnessing Publics” and Interspecies Relations on the Social Media-scape of Orangutan Conservation. Anthropological Quarterly, 91(3), 873-904.

Coover, R., Badani, R. P., Caviezel, F., Marino, M., Sawhney, N. y Uricchio, W. (2012). Digital Technologies, Visual Research and the Non-Fiction Image. En Advances in Visual Methodology (pp. 191-208). SAGE Publications.

De Musso, F. (2021). Sheep Move, Vines Grow. Difference and Comparisons in the Pre-Pyrenees. McGill University.

De Musso, F. (2025). Transabelles: Moving Bees at Night. KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies, 8(2), 1-2. https://doi.org/10.18357/kula.276

Ferrer, L. y Pons-Raga, F. (2022). Reintroducing Bears and Restoring Shepherding Practices: The Production of a Wild Heritage Landscape in the Central Pyrenees. En L. Bindi (ed.), Grazing Communities (vol. 29, pp. 81-101). Berghahn Books. https://www.jstor.org/stable/jj.9941331.9

Gell, A. (2020). The Art of Anthropology: Essays and Diagrams. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003136545

Govindrajan, R. (2018). Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India’s Central Himalayas. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/9780226560045

Grau, V. S. (2013). Els voltors a Catalunya: Anàlisi de la seva situació actual. Universitat Autonoma de Barcelona.

Green, M. J. y Myers, K. R. (2010). Graphic Medicine: Use of Comics in Medical Education and Patient Care. BMJ, 340, c863. https://doi.org/10.1136/bmj.c863

Haraway, D. (2015). Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin. Environmental Humanities, 6(1), 159-165. https://doi.org/10.1215/22011919-3615934

Haraway, D. J. (2016). Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Duke University Press.

Hendrickson, C. (2019). Drawing in the Dark: Seeing, Not Seeing, and Anthropological Insight. Anthropology and Humanism, 44(2), 198-213. https://doi.org/10.1111/anhu.12245

Hirsch, M. (2004). Editor’s Column: Collateral Damage. PMLA, 119(5), 1209-1215. https://doi.org/10.1632/003081204X17798

Ingold, T. (2000). The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. Psychology Press.

Kirksey, S. E. y Helmreich, S. (2010). The Emergence of Multispecies Ethnography. Cultural Anthropology, 25(4), 545-576. https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2010.01069.x

Kuschnir, K. (2016). Ethnographic Drawing: Eleven Benefits of Using a Sketchbook for Fieldwork. Visual Ethnography, 5(1), 103-134.

Nadasdy, P. (1999). The Politics of TEK: Power and the “Integration” of Knowledge. Arctic Anthropology, 36(1), 1-18.

Nerlich, B. (2004). Risk, Blame, and Culture: Foot and Mouth Disease and the Debate about Cheap Food. En The Politics of Food (pp. 39-48). Berg.

Nichols, B. (2016). Speaking Truths with Film: Evidence, Ethics, Politics in Documentary. University of California Press.

Pasqualino, C. y Schneider, A. (2014). Experimental Film and Anthropology. En Experimental Film and Anthropology. Bloomsbury Academic.

Pons-Raga, F. (2024a). A Political Ecology of Shifting Commons in the Pyrenees: Shepherds on the Edge of Production and Amenity-Based Capitalism after the Reintroduction of Bears. Journal of Political Ecology, 31(1), 295-313. https://doi.org/10.2458/jpe.5864

Pons-Raga, F. (2024b). Pets and Pests? Framing Human-Cat Moral Ecologies in the Canary Islands, Spain. Journal of Contemporary Ethnography, 54(1), 117-145. https://doi.org/10.1177/08912416241286501

Pons-Raga, F., Ferrer, L., Beltran, O. y Vaccaro, I. (2021). When the State Imposes the “Commons”: Pastoralism After the Reintroduction of the Brown Bear in the Pyrenees. Conservation and Society, 19(2), 101-110. https://doi.org/10.4103/cs.cs_20_112

Rowell, A. (2003). Don’t Worry (It’s Safe to Eat): The True Story of GM Food, BSE and Foot and Mouth. Taylor & Francis. https://books.google.es/books?id=yhKF3VxK5akC

Scherr, R. (2015). Framing Human Rights: Comics Form and the Politics of Recognition in Joe Sacco’s Footnotes in Gaza. Textual Practice, 29(1), 111-131. https://doi.org/10.1080/0950236X.2014.952771

Stevenson, L. (2014). Life beside Itself: Imagining Care in the Canadian Arctic. University of California Press.

Taussig, M. (2011). I Swear I Saw this: Drawings in Fieldwork Notebooks, Namely my Own. University of Chicago Press.

Tsing, A. L. (2017). A Threat to Holocene Resurgence Is a Threat to Livability. En The Anthropology of Sustainability (pp. 51-65). Springer.

Vaccaro, I. (2007). Sovereignty, Collective Ingenuity and Moral Economies: The Confluence of Transnational Trends, States and Local Strategies in the Pyrenees. Environment and History, 13(1), 25-46. https://doi.org/10.3197/096734007779748282

Vaccaro, I. y Beltran, O. (2008). The New Pyrenees: Contemporary Conflicts around Patrimony, Resources and Urbanization. Journal of the Society for the Anthropology of Europe, 8(2), 4-15.

Van Dooren, T. (2010). Vultures and Their People in India: Equity and Entanglement in a Time of Extinctions. Manoa, 22(2), 130-145.

Westmoreland, M. R. (2021). Graphic Anthropology: A Foundation for Multimodality. En Audiovisual and Digital Ethnography (pp. 61-88). Routledge.

Wilson, J. y Jacot, J. (2013). Fieldwork and Graphic Narratives. Geographical Review, 103(2), 143-152. https://doi.org/10.1111/gere.12003

Notas

*

Artículo de investigación

Notas de autor

a Autor de correspondencia.

Correo electrónico: f.de.musso@fsw.leidenuniv.nl

Información adicional

Cómo citar: De Musso, F.

(2025). “Confía en su apetito”. Apuntes sobre la exactitud etnográfica y el uso

del dibujo en un contexto de desconfianza hacía las fotografías. Universitas Humanística, 94. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uh94.caae