La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se ha incrementado en todo el mundo, violando los derechos humanos y generando graves consecuencias a nivel individual y social. En Brasil, entre 2011 y 2017, de los 184.524 casos de violencia sexual notificados, 58.037 fueron contra niños, lo que representa el 31,5% del total (Departamento de Vigilancia Sanitaria [SVS], 2018).

La violencia sexual contra los niños es un fenómeno complejo, llevado a cabo a través de actividades sexuales por uno o más agresores adultos contra una víctima infantil y/o adolescente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006), esta violencia comprende la implicación de un niño o adolescente en una actividad sexual sin su total comprensión, convirtiéndolo en víctima incapaz de dar su consentimiento para dicha actividad o para la cual no está preparado por su etapa de desarrollo, sumado a que la violencia sexual viola leyes o tabúes de la sociedad.

Para Platt, Back, Hauschild y Guedert (2018), el abuso sexual infantil ocurre cuando el niño es sometido a exposición sexual con o sin contacto físico con un individuo en una etapa más avanzada de desarrollo psicosocial y esa persona no puede comprender o dar su consentimiento sobre la acción y comportamiento de este. En este sentido, el abuso sexual es violencia y agresión, y su autor suele ser identificado como agresor, abusador o pedófilo.

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales - DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2014), la pedofilia o trastorno pedófilo es una parafilia aplicable a personas menores de 16 años que revelan abiertamente o niegan su interés en fantasear o participar en actos sexualmente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos intensos y recurrentes que involucren actividad sexual con niños pre púberes (generalmente de 13 años de edad o menos) de manera no transitoria (es decir, por un período mínimo de seis meses) y que causen Dificultades psicosociales.

El delito de abuso sexual a menudo se confunde con la pedofilia, sin embargo, las personas que tienen comportamientos y/o síntomas de pedofilia pueden mantener sus deseos y sentimientos internamente durante el curso de su vida, sin informar a nadie o sin hacer realidad estos deseos. Así, un pedófilo no es necesariamente un abusador y el abusador no siempre tiene un diagnóstico de pedofilia, y saber diferenciarlos puede contribuir a su mejor comprensión (Serafim et al., 2009).

La sexualidad no se limita solo al coito sexual, sino que se entiende desde una perspectiva amplia de la vida del ser humano y consecuentemente influye en su comportamiento, pensamientos y sentimientos. Se revela en todas las fases del individuo, siendo los padres, familiares, educadores y la sociedad en su conjunto los responsables de transmitir este conocimiento (Borges & Nakamura, 2009; Silva et al., 2019).

Los cuidadores no siempre son los primeros en hablar con sus hijos sobre temas relacionados con la sexualidad y la vida sexual. Según Furlanetto et al. (2018), el proceso de educación sexual parte informalmente de las relaciones con la familia y formalmente en las escuelas e instituciones sociales como práctica pedagógica.

Ribeiro (2018) afirma que los abusadores sexuales proyectan meticulosamente sus acciones en un intento por anular el sentimiento de culpa, depositando la responsabilidad de su actitud en la víctima. En este contexto, Sanfelice y Antoni (2010) señalan que, si bien el agresor sexual sabe que está actuando en contra de los principios legales vigentes, este considera que no causa daño físico y/o psicológico, pues racionaliza su comportamiento al interpretar que el niño está interesado en este acto porque no mostró un comportamiento agresivo durante su investidura. Además, cuando se atribuye la culpa, se dirige a la víctima u otra persona (cónyuge, vecinos, familia).

Se observa en los estudios de Sanfelice y Antoni (2010) que los agresores interpretaron su comportamiento con cierta incongruencia, habiendo distorsiones en sus cogniciones. La cognición se entiende como la capacidad de obtener conocimientos, que son almacenados en el cerebro y es recuperado, procesado o transformado (es decir, pensado) por el individuo (Maroldi, 2006), quien puede utilizarlo para decidir sus acciones. Los comportamientos y las emociones son influenciados por la forma en que una persona piensa sobre una determinada situación, contexto o evento, lo que implica que los pensamientos, representados por procesos cognitivos, influyen en los sentimientos y el comportamiento (Caminha et al., 2017).

Los aspectos cognitivos de un ser humano muestran capacidad cognitiva como el lenguaje, el razonamiento, la percepción, entre otros. La información se basa en ideas de estructura cognitiva, que son el acto de conocer el proceso cognitivo de cada individuo, es decir, la forma en como cada sujeto piensa (Rozados, 2003). La cognición está relacionada con la capacidad mental del ser humano, manifestándose a través de su comportamiento, influyendo en el entorno y pudiendo ser influenciado por él, en una relación de influencia recíproca. El término “cognición” fue definido por Costa (2009, p.110) como “la capacidad del ser humano de adquirir conocimientos, pues se trata de la manera como su cerebro adquiere, procesa, interpreta, asimila, memoriza y proyecta la información captada por los cinco sentidos".

La teoría cognitivo-conductual (TCC) enfatiza las cogniciones, buscando comprender cómo son formadas y modificadas durante el desarrollo humano. Desde la perspectiva de la TCC, Wright, Basco y Thase (2008) enfatizan que el desarrollo de las estructuras cognitivas se da desde la niñez a través de experiencias vividas y ejerce una organización en la forma en que una persona piensa, interpreta y se comporta. Según Beck (2013), los individuos atribuyen significados a sus sentimientos y, a partir de ello, se comportan de una determina da manera, construyendo hipótesis sobre el futuro y sobre su propia identidad. De esta forma, extraen información del entorno, comportamientos y actitudes de otras personas, desarrollando ciertas cogniciones sobre sí mismos, otras personas y sobre el mundo.

Según la TCC, las emociones están directamente influenciadas por los pensamientos (cognición) ya que producen cambios en la percepción de la persona. Las emociones negativas distorsionan las interpretaciones que se realizan, lo que puede conducir a comportamientos nocivos. Cuando hay errores en la "codificación" de los eventos, se establece un rango de información, que se procesa y provoca un desequilibrio en la persona con su entorno. Este desequilibrio contribuye al desarrollo de interpretaciones inconsistentes con las informaciones disponibles, trayendo sufrimiento o consecuencias negativas para todos los que nos rodean, como es el caso de la violencia sexual (Fiorelli & Mangini, 2012).

Cuando existe este desequilibrio de interpretación, de procesamiento cognitivo de la información, se nota la existencia de distorsiones. El término "distorsión cognitiva" (DC) se refiere a la forma distorsionada, incorrecta e incongruente en que una persona piensa frente a eventos o situaciones desencadenantes. El término DC se entiende como una cognición disfuncional, desadaptativa, que se expresa en la forma en que el individuo se percibirá e interpretará a sí mismo, al otro y al mundo (Moura & Koller, 2008).

Según Neufeld (2011), los comportamientos de agresividad están relacionados con las distorsiones cognitivas, ya que las personas agresivas suelen pensar que tienen razón, tendiendo a faltar al respeto e ignorar los deseos y afirmaciones de los demás. También tienden a atribuir la culpa de su comportamiento agresivo a los demás, justificando dicho comportamiento a través de la cognición de que el otro merece ser lastimado o el otro “lo quería así”. Fernandes (2014) señala algunas características comunes de las cogniciones distorsionadas en los agresores sexuales: tendencia a minimizar y negar la agresión; culpar a las víctimas; pensar que la angustia emocional se debe solo a factores externos; imaginación de provocaciones inexistentes y atribución de hostilidad al comportamiento del otro.

En este contexto, la violencia, en todas sus modalidades, es sustentada por varias cogniciones distorsionadas que el individuo ha desarrollado a partir de todas sus experiencias de vida, no sucediendo por casualidad. Los comportamientos de estos, si bien son “imperceptibles”, han sufrido y están directamente influenciados por las cogniciones y sus componentes, siendo, por tanto, influenciados por la forma en que las informaciones y las experiencias fueron asimiladas, formadas y organizadas a lo largo de la vida (Peres, 2008).

El Departamento de Justicia Penal de Texas realizó un estudio sobre las distorsiones cognitivas de los criminosos, verificando que las conductas criminosas estaban fuertemente influenciadas por pensamientos distorsionados, destacando algunas características de las distorsiones cognitivas, tales como: control (estos individuos tienden a tener poder y controlar las situaciones y/o personas), cognición inmadura (en el que el sujeto no evalúa toda la situación, sino que la comprende a partir de los detalles) y egocentrismo (evita responsabilidades, ignora la opinión y la voluntad del otro, volviéndose solo hacia sus necesidades) (Saffi, 2009).

Beck (2003) señaló la existencia de distorsiones cognitivas con sesgo egocéntrico en agresores y personas con comportamiento hostil. Ronceroa et al. (2016) indicaron que este perfil del individuo tiende a interpretar la realidad solo desde su propio punto de vista, independiente de la opinión de los demás y prioriza sus necesidades. Huesmann y Guerra (1997) también abordaron este tema al revelar la existencia de distorsiones cognitivas en los agresores, destacando que estos construyen conceptos para justificar la agresión.

Otro aporte sobre la distorsión cognitiva en los agresores fue realizado por Bandura (1991) al enfatizar que los individuos agresores tienen distorsiones cognitivas dirigidas al desarrollo de un desprecio moral por los actos. Aunque las distorsiones cognitivas están presentes en las cogniciones de los agresores sexuales, cuando estos se encuentran en un contexto de evaluación, pueden distinguir completamente lo "correcto" de lo "incorrecto" en relación con los niños y el acto sexual, pero a menudo asumen una postura de verbalizar lo que se espera socialmente (Moura & Koller, 2008).

Otro importante estudio con autores de agresión sexual, desarrollado por Reis (2016), demostró la existencia de distorsiones cognitivas, ya que estas minimizaban y justificaban deliberadamente los actos cometidos. Las distorsiones cognitivas que se presentaron con mayor frecuencia fueron: autoexcusación; justificaciones despreciables; permisividad; argumentos sobre si la práctica de cualquier comportamiento es factible; control del medio; sensación de poder controlarlo todo; exceso de optimismo y visión poco realista sobre la capacidad de evitar las consecuencias. El autor afirma que comprender la cognición puede permitir identificar los estímulos que desencadenan respuestas y cómo esta puede ser modificada por alguna actividad reciente, ya sea estimulante o frustrante.

La literatura sobre abuso sexual ha obtenido grandes aportes en los últimos años, particularmente aquellos que se enfocaron en la condición psicosocial de las víctimas, su perfil, el contexto en el que sufrieron la agresión sexual y las estrategias de atención (Reis, 2016). Sin embargo, todavía hay mucho que saber sobre los agresores sexuales contra menores, especialmente en lo que respecta a sus cogniciones. Se cree que los conocimientos adquiridos sobre el tema pueden contribuir a la construcción de instrumentos y estrategias más efectivas en la prevención de dicha violencia, especialmente en el ámbito del enfoque de la teoría cognitivo-conductual.

En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo general conocer las cogniciones de las personas privadas de libertad por delitos sexuales contra menores y específicamente, buscamos describir las características sociodemográficas de los participantes, identificar las cogniciones de los internos sobre lo que significa ser niño; conocer sus conocimientos sobre el abuso sexual con niños; Comprender el sentimiento de los agresores sobre el abuso sexual que realizaron.

Camino Metodológico

Participantes

En esta investigación fueron investigados 20 internos del sistema penitenciario, aquí llamados participantes (simbolizados por la “p.” Seguida de una letra mayúscula, según el orden de la entrevista), juzgados por delitos sexuales contra menores, sentenciados y cumpliendo pena en el Centro de Recuperación Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), en el municipio de Santarém, Oeste de Pará, Brasil. Este centro de recuperación tiene capacidad para 1223 reclusos, sin embargo, actualmente cuenta con 1629 detenidos (SENAPPEN, 2023).

En Brasil, el sistema penitenciario tiene más de 800 mil presos y 200 mil vacantes en el sistema penitenciario, según la Secretaría Nacional de Políticas Penales (SENAPPEN) y el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, elaborado anualmente por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP). El sistema penitenciario brasileño cuenta con cárceles estatales y federales. Los presos pueden cumplir sus penas en arresto físico o domiciliario. Para algunos también se utilizan tobilleras electrónicas y otros continúan sin seguimiento electrónico. Los detenidos pueden ser recluidos en régimen abierto, semiabierto o cerrado, dependiendo de la infracción cometida, de si es primerizo o no, de la gravedad de su delito, etc.

El Plan Nacional de Política Penal y Penitenciaria – 2020-2023 presenta cinco líneas maestras que orientan el funcionamiento del sistema criminal y penitenciario brasileño: 1) pautas y medidas previas al delito, denominadas “prevención”; 2) lineamientos y medidas inmediatamente después del delito e investigación eficiente en las investigaciones, denominadas “represión/investigación”; 3) lineamientos y medidas en relación con el procesamiento y adjudicación, conocidos como “procesos”; 4) lineamientos y medidas para el cumplimiento de la pena: medidas y prisión, denominada “ejecución”; 5) lineamientos y medidas en relación con el ex-egreso, llamado “reintegración”.

Fontes (2020) analiza los principales problemas que enfrenta el sistema penitenciario en Brasil. Señala la cuestión de las organizaciones criminales dentro de las prisiones y cómo afectan el mantenimiento del orden interno en las unidades penitenciarias, por tanto, afecta la gestión de las actividades y rutinas diarias en el centro penitenciario. Según Fontes (2020), el Estado perdió su capacidad de controlar las prisiones, especialmente por no contar con espacios adecuados en las cárceles, tener pocos empleados y también por la práctica de la violencia sistematizada.

Procedimientos éticos

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación con seres Humanos – Brasil, bajo el número 3.629.913.

Se entregó a los participantes el Formulario de Consentimiento Libre e Informado (TCLE) para que lo firmaran autorizando su participación en el estudio. El Formulario de Consentimiento Informado (TCLE), destinado a garantizar la libertad y confidencialidad del participante en todas las etapas de la investigación.

Recolección de datos

Previo a las entrevistas se contactó al responsable del centro de detención, es decir, al director del Centro de Recuperación y Superintendencia del Sistema Penitenciario (Susipe) y también al capitán responsable del Comando de operaciones penitenciarias (Cope), para que, después de programar una visita, se presentaran los objetivos de la investigación. Luego de la autorización de las autoridades superiores, se fijaron los días y horarios para que los investigadores acudieran al centro de detención a recolectar los datos. Se realizaron tres reuniones para que se llevaran a cabo todas las entrevistas.

La recolección de datos se realizó dentro del centro penitenciario, en una sala privada, con un policía en la puerta de entrada. La entrevista comenzó con aclaraciones y objetivos del estudio y orientación sobre la entrevista y el cuestionario. Cada recopilación de datos con el prisionero tomó un promedio de 50 minutos a 1 hora.

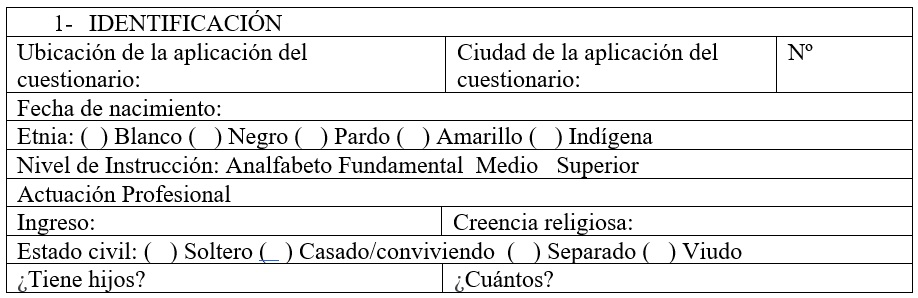

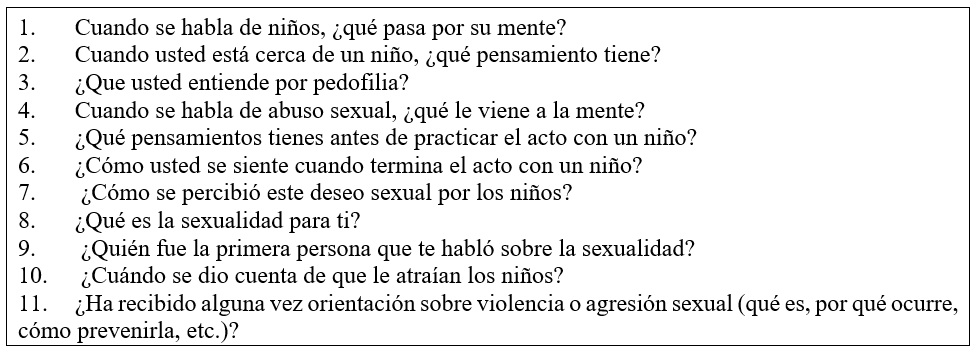

Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos para la recolección de datos fueron un cuestionario sociodemográfico (Anexo A) y un guion de entrevista (Anexo B), construido a partir de la literatura en el área, con preguntas abiertas sobre pensamientos y sentimientos que tenían al ver a un niño, después de realizar un abuso sexual, atracción por los niños, etc. Cuando digo la palabra niño, ¿qué viene a su mente? ¿Dónde usted escucho hablar por primera vez sobre el abuso sexual? ¿Quién habló? ¿Sabes qué es el abuso sexual? ¿Qué pasó por tu cabeza antes, durante y después del acto? ¿Qué sintió usted antes, durante y después del acto?

Criterios de inclusión y exclusión

Fueron incluidos en este estudio los participantes juzgados por el delito de abuso sexual contra niños víctimas/ víctimas infantiles. Los criterios de exclusión utilizados fueron, los internos que no estuvieron de acuerdo o se negaron a participar en la investigación y los internos que ya han sido juzgados, sentenciados y cumplido condena.

Análisis de datos

Para el análisis de datos se utilizó un software gratuito llamado Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) desarrollado por Pierre Ratinaud en 2009. Es un software que permite realizar análisis estadísticos de tratamiento de datos textuales. El objetivo es adquirir una primera clasificación estadística de enunciados simples de todo el corpus estudiado, realizándose esta clasificación en base a la distribución de las palabras dentro del enunciado, con el fin de resaltar las palabras que más las caracterizan, presentando un vocabulario específico, siendo así una fuente para detectar formas de pensar sobre un objeto. Así, el citado programa, además de permitir un análisis léxico cuantitativo, considerando la palabra como una unidad, también ofrece su contextualización en el corpus (Reinert, 1990; Oliveira et al., 2005; Ribeiro, 2006).

Los datos de cada participante fueron transcritos y tecleados en el programa informático Word, que luego fueron preparados, siguiendo los preceptos del programa, para su procesamiento en Iramuteq. Utilizando este software, fue posible explorar la estructura y organización del discurso de los participantes, permitiendo acceder a las relaciones entre los universos léxicos, que posiblemente serían difíciles de identificar mediante el análisis tradicional (Oliveira et al., 2005).

Resultado

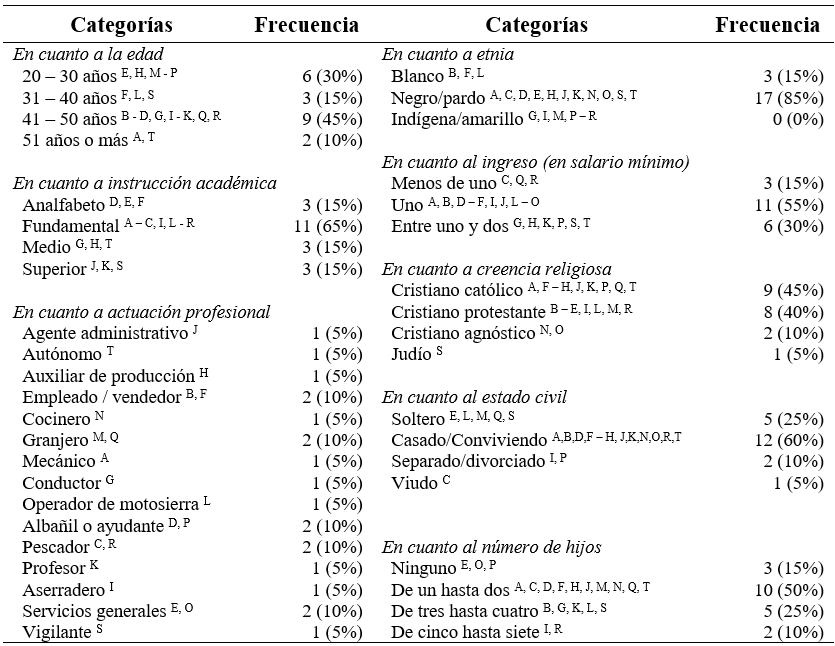

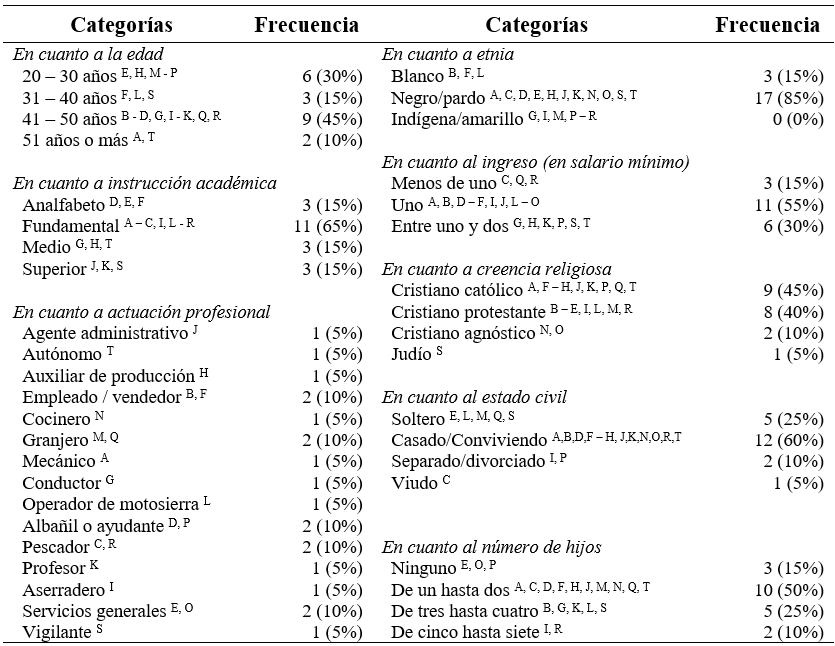

Al principio, se observaron los datos sociodemográficos de los participantes. Las variables (ingreso, edad, educación, estado civil, etnia, profesión, número de hijos) se describieron y organizaron en una tabla con el fin de facilitar la descripción individual de los participantes, así como la descripción por frecuencia y porcentaje de las variables en su conjunto, buscando así un mejor entendimiento de los entrevistados. La tabla 1 se puede ver a continuación.

Tabla 1

Datos sociodemográficos de los agresores sexuales de

niños, niñas y adolescentes encarcelados en el Centro de Recuperación Agrícola Sílvio Hall de Moura, en Santarém-PA

Se observa que la mayoría de los participantes (45%) cubría el grupo de edad entre 41 y 50 años, el 85% de ellos eran de etnia negra/morena y 60% casados/convivientes. En cuanto a la instrucción, se encontró que el 65% de los encuestados ha terminado la escuela primaria y el 55% un ingreso de un salario mínimo. Los participantes también presentaron diversas actividades profesionales, siendo las más frecuentes: dependiente/vendedor, agricultor, albañil y ayudante, pescador y servicios generales. En cuanto a las creencias religiosas, predominaron (45%) los cristianos católicos. Y finalmente, en cuanto al número de hijos, se encontró que el 50% de los encuestados tiene de uno a dos hijos.

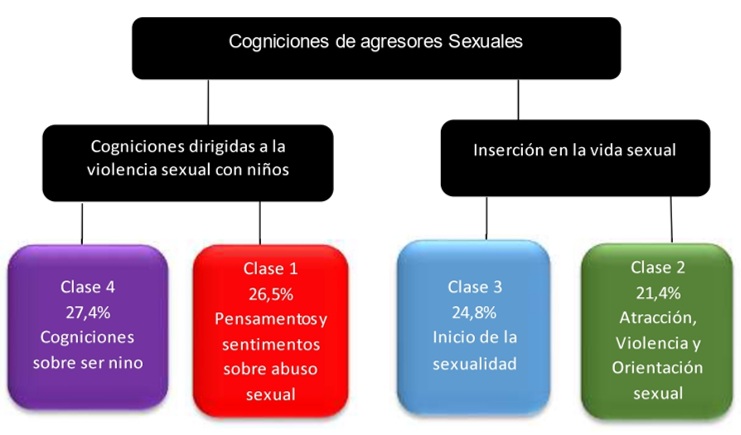

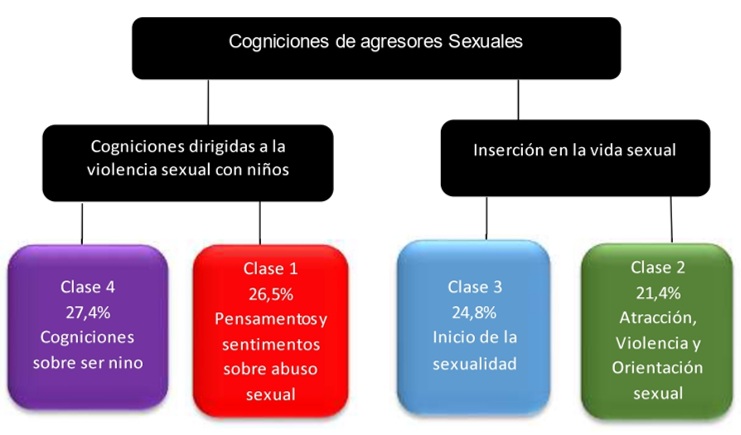

Luego de pasar por las etapas analíticas de Iramuteq, la producción discursiva fue distribuida en dos ejes temáticos, denominados eje 1: “Cogniciones enfocadas en la violencia sexual con niños”, compuesto por las clases 4 y 1; y eje 2: "Inserción en la vida sexual", compuesto por las clases 3 y 2.

El corpus general constaba de 20 textos, separados en 145 segmentos de texto (ST), utilizando 117 segmentos de texto (80,69%). Surgieron un total de 5214 ocurrencias (palabras, formas o palabras), con 769 palabras distintas y 443 con una sola ocurrencia. El contenido analizado se categorizó en cuatro clases, organizadas en un dendrograma con clasificación jerárquica descendente según el porcentaje de contribución de las verbalizaciones en la formación de cada clase: clase 1 con 26,5%; clase 2 con 21,4%; clase 3 con 24,8%; clase 4 con 27,4%, como se muestra en la siguiente ilustración.

Figura

1.

Dendrograma de análisis jerárquico

descendente sobre la distribución de clases estables de respuestas con respecto

a las cogniciones.

Figura

1.

Dendrograma de análisis jerárquico

descendente sobre la distribución de clases estables de respuestas con respecto

a las cogniciones.

Este dendrograma representa el producto de la clasificación jerárquica descendente (CHD) e ilustra las relaciones entre clases, demostrando que cuanto más cercanas son las clases, mayor es la relación entre palabras y temática.

En el primer eje temático “Cogniciones enfocadas en violencia sexual con niños”, se agruparon las clases 4 y 1 porque demuestran similitud entre los contenidos, ya que ambas se relacionan con las cogniciones de los agresores sexuales sobre el significado de niño, pensamientos y sentimientos que estos tienen en relación a ellos y también al acto sexual con niños.

La clase 4 presento el mayor porcentaje de contribuciones con respecto a la verbalización de los encuestados. Se denominó “Cogniciones sobre ser niño” por presentar en su contenido términos como: menor, niño, medios, amor, afecto, atención, 18 años, adolescente, 13 años, 11 años, etc. Estas expresiones están relacionadas con la cognición en cuanto al significado de niño y menor de edad. Los segmentos de texto que se describen a continuación ejemplifican el contenido de las verbalizaciones de esta clase: “Una persona puede ser considerada un niño hasta los 18 años” (p.G); “Puede considerarse un niño hasta los 11 años” (p.L).

Los participantes parecen tener divergencias con respecto al límite de edad para que una persona sea considerada niño, ya que se identificaron varias edades.

Se identificó que los participantes tenían una perspectiva clara respecto a su atracción por los menores de edad, significado de la felicidad, la inocencia, el amor y el respeto. Tales características, al ser señaladas por las personas privadas de libertad por delitos sexuales contra menores de edad y que ya han sido juzgados y condenados por el delito de abuso sexual contra niños y/o adolescentes, parecen contradecir la agresión cometida.

La clase 1, denominada "Pensamientos y sentimientos sobre el abuso sexual", agrupaba expresiones como: abuso sexual, practicar, pensar, sentir, pedofilia, pensamiento, relación sexual, niña, deseo, deseo sexual, entre otros, lo que llevó a la unión de contenido relacionado con los pensamientos y sentimientos de los agresores con respecto al abuso sexual y la pedofilia, así como lo que ellos entienden por estos términos, como se ve a continuación: "La pedofilia es una cosa grave, yo creo que el abuso sexual contra los niños es cruel" (p.M); “Creo que la pedofilia es una patología que es el deseo sexual por un niño. El abuso sexual, para mí, es cuando se mantiene relación sexual con un niño” (p.J); “Abuso sexual, para mí, es cuando atacas a una persona, cuando durante la relación sexual dejas a la persona sangrando” (p.H); “El abuso sexual es cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor” (p.I); “Para mí la sexualidad significa placer” (p.M).

También hubo una verbalización sobre el significado del término "abuso sexual". Esto fue dilucidado como la agresión de una persona contra otra durante el acto sexual.

En cuanto al contenido de la sexualidad surgido en esta clase, se observa que los participantes tienen el pensamiento de que la sexualidad está directamente ligada al placer. Otra cognición surgió en esta clase y se refiere a los pensamientos y sentimientos de los entrevistados antes, durante y después de realizar el abuso sexual del niño.

Antes

de practicar el abuso sexual pensé que lo disfrutaría. Durante el coito sentí

deseo por el niño. Cuando terminé la relación sexual pensé que todo estaba bien

y la emoción que sentí después de la relación sexual fue la culpa (p.K).

Antes

de practicar el abuso sexual surgió la idea de tener relaciones sexuales con el

niño. Sentí el deseo de la carne. Estábamos acostados en la hamaca y sentí el

deseo de tener relaciones sexuales con el niño. Tener sexo con el niño fue mi

error (p.M).

Las expresiones de los segmentos de texto descritos anteriormente muestran que algunos participantes antes de involucrarse en el abuso sexual presentaron cogniciones distorsionadas al informar que pensaron en tener relaciones sexuales con un niño, destacando también sentimientos distorsionados de deseos y deseos de relacionarse con un niño.

También se destaca la presencia de culpabilidad tras el abuso sexual y la idea de que el acto cometido fue un error.

Finalmente, también hubo participantes en esta clase que dijeron que no pensaban en nada antes del abuso sexual, siendo el acto evaluado como incorrecto después de la agresión sexual, como se describe en las siguientes declaraciones: “Antes de tener relaciones sexuales con el niño, yo no pensé. Fue solo después de que llegué a la conclusión de que había hecho algo mal” (p. I); “Antes de practicar la relación sexual con el niño, no pensaba en las consecuencias de lo que le pasaría a mi familia, con Dios” (p.H); “Antes de tener sexo con el niño, no podía pensar; sólo después fue que lo pensé” (p.J).

El segundo eje temático, denominado “Inserción en la vida sexual”, agrupó las clases 3 y 2, ya que presentan contenidos que expresan temas relacionados con el inicio de la vida sexual y primeras orientaciones sobre sexo, atracción, violencia y sexualidad.

La clase 3 se denominó “Inicio de la sexualidad”, por presentar contenidos relacionados con el inicio de la vida sexual. Las palabras más frecuentes en esta clase fueron: acceso, revistas, películas pornográficas, amigos, hablar, 14 años, conversar, 12 años, colegio, primo. Algunas cogniciones se expresaron en las verbalizaciones de los participantes, que se pueden ver a continuación: “Accedí a revistas y películas pornográficas cuando tenía 25 años, en la escuela donde estudiaba con mis amigos” (p. S); “Tuve acceso a revistas y películas pornográficas cuando tenía 15 años, en casa de mi prima” (p.M); “Tuve acceso a revistas y películas pornográficas cuando tenía 17 años” (p.N).

El primer contenido específico que surgió en esta clase se refería a la edad a la que los participantes informaron tener acceso a revistas y/o películas pornográficas. Como se puede observar, además de variar, esta edad incluye un rango a partir de los 15 años.

En cuanto a la edad a la que tuvieron lugar los primeros diálogos sobre sexo con alguien, fue otro de los contenidos presentados en esta clase. Los resultados mostraron diferentes edades para el inicio de los diálogos sobre sexo, sin embargo, las edades cubrieron la adolescencia, como lo ejemplifican los segmentos siguientes: “Yo tenía 16 años cuando mi expareja y yo hablamos de sexualidad” (p.I); “Tenía 14 años cuando hablaron de sexualidad conmigo. El primer lugar donde me hablaron de sexualidad fue en la escuela” (p.N.); “Cuando tenía 14 años hablé con mis compañeros de clase en la escuela” (p.T).

Clase 2, denominada “Atracción, violencia y orientación sexual”, agrupo términos como: recibir, orientación, violencia sexual, atracción sexual, adolescencia, percibir, acercarse, nunca, niñez, escuela, invitar, etc. Las principales verbalizaciones que conformaron esta clase se caracterizan por expresar contenido sobre recibir orientación sobre violencia sexual, así como la edad y lugar donde se llevó a cabo dicha orientación y cuando los participantes se sintieron atraídos por un niño y / o adolescente, como los siguientes segmentos ilustre: “Recibí orientación sobre violencia sexual en la escuela cuando tenía 17 años” (pT); “Recibí orientación sobre violencia sexual a los 28 años” (p.S); “Nunca recibí orientación sobre violencia sexual. Si lo hubiera recibido, hoy no estaría en la cárcel” (p. I); “En la escuela me explicaron todo sobre la violencia sexual; Recibí orientación en la escuela cuando tenía 15 años” (p.N); “Recibí orientación sobre violencia sexual cuando era joven, muy joven. Cuando tenía 18 años, mis hermanos, mis compañeros me hablaban de violencia sexual” (p.Q); “Ya he recibido orientación sobre violencia sexual a través de conferencias. Tenía 23 años cuando recibí orientación sobre violencia sexual” (p.K).

Discusión

El objetivo de este estudio fue conocer las cogniciones de personas privadas de libertad por delitos sexuales contra menores de edad, bien como describir las características sociodemográficas de los participantes; identificar las cogniciones de los reclusos sobre lo que significa ser un niño; conocer sus cogniciones sobre el abuso sexual infantil y comprender el sentimiento de los agresores sobre el abuso sexual que llevaron a cabo.

Con respecto a los datos sociodemográficos obtenidos de esta muestra, se observó que no existía un patrón formado por características sociodemográficas que correspondieran a un perfil específico de agresores sexuales.

Con relación a los resultados de las entrevistas los participantes parecen tener divergencias con respecto al límite de edad para que una persona sea considerada niño, ya que se identificaron varias edades. Conforme al Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), niño se encuadra hasta los doce años de edad incompletos.

Al analizar el significado de ser niño para los participantes que plantearon cogniciones de que los niños necesitan ayuda para defenderse, necesitan ser respetados y vistos como inocentes, los datos corroboran los hallazgos de Postman (2012, p.24) al afirmar: “Los niños necesitan protección y cuidados, escolarización y estar a salvo de los secretos de los adultos”. Esta concepción también está directamente ligada al estudio de Rodrigues (2014), quien al analizar la percepción que tenían los padres sobre el concepto de niños, entrevistó a 4 madres y cuatro padres quienes respondieron que entendían a los niños como seres de inocencia e inmadurez. Tales características, al ser señaladas por los presos juzgados y condenados por el delito de abuso sexual contra niños y/o adolescentes, parecen contradecir la agresión cometida.

Es importante destacar que posiblemente los participantes privados de libertad pueden pensar así porque sus cogniciones se formaron en una cultura que comprende a niños con las características aquí mencionadas. Sin embargo, no se encontraron estudios que pudieran comparar el concepto de niño en diferentes culturas. Otra posibilidad es señalada por Moura y Koller (2008), cuando dicen que, cuando estos agresores se encuentran en un contexto en el que se necesita una valoración, tienen una fuerte capacidad cognitiva para distinguir el bien del mal en lo que respecta a los niños y terminan armonizando en su discurso lo que socialmente es aceptado.

La literatura (Bandura, 1991; Huesmann & Guerra, 1997; Beck, 2003; Saffi, 2009; Sanfelice & Antoni, 2010; Neufeld, 2011; Santos, Pelisoli, & Dell’aglio, 2012; Fernandes, 2014; Reis, 2014; Ronceroa et al., 2016; Ribeiro, 2018) é enfatizado que los abusadores sexuales de niños tienen distorsiones cognitivas dirigidas a la percepción del niño y el acto delictivo. En este sentido, es posible comprender las características señaladas por ellos en relación con lo que significa ser niño. También es de destacar que sentirse atraído sexualmente por los niños implica la presencia de cogniciones distorsionadas sobre lo que es ser un niño, como lo destacan los distintos autores antes mencionados, quienes consienten en el supuesto de que los abusadores sexuales perciben a los niños como seres capaces de expresar sus deseos sexuales, convenciéndose de que el niño quiere relacionarse con ellos.

Con respecto a los pensamientos y sentimientos sobre el abuso sexual, se encontró que los participantes de esta muestra tenían pensamientos que se ajustaban a lo socialmente aceptado. Considerar la pedofilia como un comportamiento grave es compatible con el Código Penal Brasileño, ya que, a pesar de no mencionar textualmente la pedofilia, considera un acto sexual o libidinoso con vulnerabilidad un delito (SVS, 2018), y todo delito se considera de carácter grave según las leyes del país. Es importante destacar que una de las cogniciones sobre el abuso sexual fue clasificada como, la agresión de una persona contra otra durante el acto sexual, esto corrobora con la definición de Contreras et al. (2010) al caracterizar el abuso sexual con la presencia de una invasión de la sexualidad del otro, amenazas y uso de la fuerza o poder para cometer el acto sexual. Sin embargo, parece que leyes, conceptos, enfermedades y consecuencias no son obstáculos suficientes para evitar que todas las personas privadas de libertad por delitos sexuales contra menores cometan delitos.

En referencia a los pensamientos de los participantes de que la sexualidad está relacionada con el placer, Silva et al. (2019) ratifican la sexualidad como una dimensión amplia de la vida del individuo, que influye en varios ámbitos, siendo en esta dimensión el placer. Todavía sobre los pensamientos y sentimientos antes, durante y después de realizar el abuso sexual del niño, se observó la presencia de cogniciones distorsionadas al informar que pensaron en tener relaciones sexuales con un niño, destacando también sentimientos de deseos y deseos de relacionarse con un niño. Este tipo de cogniciones y sentimientos presentados por los participantes confirman lo que señala Neufeld (2011) sobre los agresores y sus tendencias a faltar al respeto e ignorar los deseos y anhelos de los demás, y además, como señalan Ronceroa et al., (2016), los agresores priorizan sus necesidades, desconociendo la moral de sus actos, como destaca Bandura (1991).

Observase que la explicación del procesamiento cognitivo evidenciada por los participantes puede hacerse a la luz de la teoría cognitivo-conductual expresada por Beck (2013), en la que la cognición (pensamiento de tener relaciones sexuales) y el sentimiento (voluntad y deseo de tener relaciones sexuales) tener relaciones sexuales) influencia en el comportamiento de abuso sexual. De esta forma, se supone que los pensamientos y emociones negativos vividos por los participantes distorsionaron sus interpretaciones, generando lo que Fiorelli y Mangini (2012) denominaron conductas nocivas, como es el caso del abuso sexual.

También se destaca la presencia de culpabilidad tras el abuso sexual y la idea de que el acto cometido fue un error. A pesar que los estudios de Sanfelice y Antoni (2010) indican que la atribución de la culpa por parte del agresor está dirigida a las víctimas, se observó un resultado diferente en varios participantes de este estudio, ya que dirigieron la culpa hacia ellos mismos. Algunos participantes afirmaron no pensar en nada antes del abuso sexual. Esta falta de cognición puede considerarse, en este contexto de agresión sexual, una cognición especificada por Saffi (2009) como inmadura. El autor considera que el hecho de que el agresor no piense en “nada” antes del abuso sexual identifica que el agresor no evalúa toda la situación. Todo es analizado en base a su egocentrismo, lo cual está en línea con lo que atestigua Ribeiro (2018) al aclarar que el agresor sexual considera que el abuso sexual no ocasiona daño físico y/o psicológico a la víctima.

Respecto al inicio de la vida sexual, las revistas y películas pornográficas fueron las más mencionadas, siendo consultadas por participantes de 15 años de edad y aconteciendo la primera relación sexual en este grupo de edad. Este resultado está respaldado por lo que se identifica en la literatura (Hugo et al., 2011) como el inicio de la vida sexual, específicamente la primera relación sexual.

Al analizar el lugar formal (escuela) e informal (amigos) en el que se produjeron las primeras conversaciones sobre sexo, queda claro que corroboran los hallazgos de la investigación de Furlanetto et al. (2018), lo que indica que la educación sexual comienza formalmente en las escuelas. Sin embargo, se diferenciaron de Furlanetto et al. (2018) en términos de conversaciones que tienen lugar informalmente dentro de la familia, ya que los participantes en el presente estudio no informaron que la familia proporcionara el diálogo sino los amigos.

Las orientaciones sobre violencia sexual contra menores fueron recibidas por participantes de diferentes edades, e incluso después de la adolescencia (23, 28 años), siendo habladas por amigos, colegio y amigos. Una minoría señaló la escuela como el lugar que guio a los participantes. La escuela tiene un papel esencial a la hora de informar diferentes conceptos, incluida la violencia sexual. La escuela apareció como el lugar donde se iniciaron los diálogos sobre el tema con los participantes. Según Serafim et al. (2009), es la escuela que inicia formalmente la enseñanza de la educación sexual. Por tanto, es posible notar la fuerte relevancia de la escuela en la educación de los niños y la reflexión sobre cómo se están llevando a cabo estos temas.

Entre las razones dadas por los participantes para sentirse atraído sexualmente por menores se encuentran: atracción por niños con cuerpos más definidos, forma de vestir y comportarse de los menores, estar solo con un niño, sentirse atraído por niños de 10 años, recibir cartas de menores.

En términos generales, los resultados del presente estudio revelan que, los participantes demuestran cogniciones distorsionadas acerca de sentirse atraído por los niños. Estas distorsiones están relacionadas con lo que Santos et al. (2012) dan fe. Para estos autores, los agresores sexuales sienten atracción sexual por los niños porque los perciben como seres sexuales. Los participantes de esta investigación asumen y describen la atracción sexual hacia los niños, y una de las explicaciones de tal cognición puede estar en lo que aseguran Sanfelice y Antoni (2010) cuando afirman que los abusadores sexuales no creen que provoquen daños físicos y/o psicológicos al niño al abusar de ellos, ya que creen que, debido a que el niño no muestra un comportamiento agresivo durante su investidura, es susceptible al sexo, en consecuencia, se sienten atraídos repetidamente por los niños y/o adolescentes.

Consideraciones finales

Se puede decir que se lograron los objetivos del presente estudio. Vale la pena resaltar el hecho de que los agresores sexuales entrevistados demostraron que enfrentan muchos desafíos para comprender sus propios pensamientos y sentimientos. Esta dificultad puede ser consecuencia de la falta de que estos sujetos gocen de un seguimiento especializado, preferentemente por parte de un equipo multidisciplinar, para que las acciones encaminadas al autoconocimiento, prevención y tratamiento de las distorsiones cognitivas sean efectivas.

La verbalización de los agresores sobre el significado de “ser niño” es consistente con los datos disponibles en la literatura, a pesar de ser antagónicos en cuanto al acto realizado. Sus cogniciones sobre el objeto de placer, atracción sexual y pensamientos antes, durante o después del abuso sexual son similares a los patrones de comportamiento detectados en otras investigaciones. Entre otros hallazgos, el deseo sexual por niños desenfrenado, la cognición de que los niños están "disponibles" sexualmente y la verbalización de cuales percepción clara de qué comportamientos son apropiados e inapropiados fueron comúnmente inferidos en el discurso de estos participantes.

Como limitaciones de la presente investigación cabe mencionar, principalmente, las relacionadas con el diseño metodológico, por lo que los esfuerzos se concentraron en un solo centro penitenciario, ubicado en una pequeña ciudad del interior. Por tanto, los resultados obtenidos no son generalizables a otras poblaciones. Otra limitación se refiere al hecho de que el instrumento de entrevista fue utilizado por primera vez en el presente estudio y no ha sido validado, lo que revela que es importante perfeccionar el instrumento y aplicarlo a otras muestras en futuras investigaciones. Y finalmente, la dificultad de discutir con autores y estudios que investigan este tema, ya que no es un área con muchas publicaciones que aborden particularmente las cogniciones y los sentimientos.

En cualquier caso, a pesar de sus limitaciones, se observa que la investigación brindó la oportunidad de obtener datos que refuerzan la importancia de las cogniciones y sentimientos de las personas privadas de libertad por la atribución de delitos sexuales contra menores de edad. En cualquier caso a pesar de la dificultad encontrada en la investigación de este público, se sugiere que las políticas de este sector faciliten el acceso de los investigadores a estos agresores. También se sugiere que los gestores públicos, educadores, psicólogos y otros agentes de salud fomenten reuniones, encuentros y mesas redondas para que se puedan compartir y construir prácticas de prevención más efectivas. Este estudio resultó ser relevante, ya que las cogniciones que surgieron a partir de las verbalizaciones de los participantes estuvieron relacionadas a sus prácticas, confirmando que las cogniciones guían las prácticas. Por lo tanto, son necesarios avances en la comprensión de los distintos tipos de cogniciones, para que estas puedan trabajarse, con el objetivo de controlar el comportamiento y el abuso de estos participantes y otros individuos.

Referencias

Alves, A. J. (1991). O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. Cadernos de Pesquisa, (77), 53-61.

American Psychiatric Association. (2014). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed.

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. Handbook of moral behavior and development, 1, 45-103.

Beck, A. T. (2003). Prisioneros del Odio: las bases de la ira, la hostilidad y la violencia. Barcelona: Paidós.

Beck, J. (2013). Terapia Cognitivo Comportamental - Teoria e Prática (S. M. M. da Rosa, Trad., 2a ed.). Porto Alegre: Artmed.

Borges, A. L. V., & Nakamura, E. (2009). Normas sociais de iniciação sexual entre adolescentes e relações de gênero. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 17(1), 94-100.

RASIL. Estatuto da criança e do adolescente:Lei Federal n 8.069/90. Diário Oficial da União, Brasília, 16 Jul.1990.

Camargo, B. V., & Justo, A. M. (2013). Iramuteq: um software gratuito para análise de dados textuais. Temas em Psicologia, 21(2).

Caminha, R. M., Caminha, M. G., & Dutra, C. A. (2017). A prática cognitiva na infância e na adolescência. Novo Hamburgo: Sinopsys.

Contreras, J. M., Bott, S., Guedes, A., & Dartnall, E. (2010). Violência sexual na América Latina e no Caribe: uma análise de dados secundários. Pretória: SVRI.

Costa, O. B. R. (2009). Sobre as causas evolutivas da cognição humana (Dissertação de Mestrado em Filosofia, Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília). Recuperado de https://repositorio.unesp.br/handle/11449/91754

Costa, L. P., Rocha, C. J. B., & Cavalcante, L. I. C. (2018). Características biopsicossociais entre acusados de agressão sexual contra crianças/adolescentes em contextos intra e extrafamiliar. Trends in Psychology, 26(1), 283-295.

Fernandes, J. A. G. (2014). As crenças dos profissionais das Forças de Segurança sobre a violência doméstica (Dissertação de Mestrado em Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco, Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Educação de Viseu, Viseu). Recuperado de https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/2266

Fiorelli, J. O., & Mangini, R. C. R. (2012). Psicologia Jurídica (4a ed.). São Paulo: Atlas.

FONTES, G. A. F. (2020). Políticas públicas de enfrentamento às organizações criminosas no sistema prisional do município de João Pessoa-PB: Uma análise sob a ótica da segurança dinâmica. João Pessoa, PB. Recuperado de <https://bityli.com/fLmDBa>

Furlanetto, M. F., & Lauermann, F., Costa, C. B. da, & Marin, A. H. (2018). Educação sexual em escolas brasileiras: revisão sistemática da literatura. Cadernos de Pesquisa, 48(168), 550-571.

Godoy, A, S. (1995). Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de Administração de Empresas São Paulo, 35(2), 57-63.

Huesmann, L. R, & Guerra, N. G. (1997). Children’s normative beliefs about aggression and aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 72(2), 408-419. doi: 10.1037/0022-3514.72.2.408

Hugo, T. D. O., Maier, V. T., Jansen, K., Rodrigues, C. E. G., Cruzeiro, A. L. S., Ores, L. da C., Pinheiro, R. T., Silva, R., & Souza, L. D. de M. (2011). Fatores associados à idade da primeira relação sexual em jovens: estudo de base populacional. Cadernos de Saúde Pública, 27(11), 2207-2214. doi: 10.1590/S0102-311X2011001100014

Maroldi, M. M. (2006). Computação e cognição. Ciência e Cognição, 7, 122-127.

Moura, A. S., & Koleer, S. H. (2008). A criança na visão de homens acusados de abuso sexual: Um estudo sobre distorções cognitivas. Psico USF, 13(1), 85-94.

Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Range (Org.), Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria (2a ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.

Organização Mundial da Saúde. (2002). Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. Genebra: WHO.

Oliveira, D. C., Gomes, A. M. T., & Marques, S. C. (2005). Análise estatística de dados textuais na pesquisa das representações sociais: alguns princípios e uma aplicação ao campo da saúde. In M. S. S. Menin & S. A. Moraes (Org.), Experiências e representações sociais: questões teóricas e metodológicas (pp. 157- 200). São Paulo: Casa do Psicólogo.

Peres, A. J. S. (2008). Esquemas cognitivos e crenças mal-adaptativos da personalidade: elaboração de um instrumento de avaliação (Dissertação de Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília). Recuperado de https://repositorio.unb.br/handle/10482/6636

Platt, V. B., Back, I. de C., Hauschild, D. B., & Guedert, J. M. (2018). Violência sexual contra crianças: autores, vítimas e consequências. Ciência e Saúde Coletiva, 23(4), 1019-1031. doi: 10.1590/1413-81232018234.11362016.

Raupp, & Beuren, I. M. et al. (2006). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática (3a ed.). São Paulo: Atlas.

Reinert, M. (1990). Alceste, une méthodologie d'analyse des données textuelles et une application: Aurélia de Gérard de Nerval. Bulletin de Méthologie Sociologique, 26, 24-54.

Reis, D. C. (2016). Autores de agressão sexual de crianças e adolescentes: características biopsicossociais e trajetórias de vida (Tese de Doutorado em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém).

Ribeiro, M. S. A. (2006). Análise do discurso: introdução à utilização do software Alceste (análise quantitativa de dados textuais). Material do curso de extensão sobre o Alceste. Belém: Universidade Federal do Pará, Comunicação pessoal, 2006. (núcleo de pesquisas fenomenológicas e clínicas. Laboratório do desenvolvimento humano).

Ribeiro, A. R. (2018). Programas de Reinserção para abusadores sexuais (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Criminologia, Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Porto). Recuperado de https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/6935/1/PG_Ana%20Ribeiro.pdf

Ronceroa, D., Andreu, J. M., & Pena, M. E. (2016). Procesos cognitivos distorsionados en la conducta agresivay antisocial en adolescentes. Anuário de Psicologia Jurídica, 26(1), 88-100. doi: 10.1016/j.apj.2016.04.002

Rozados, H. F. (2003). A ciência da informação em sua aproximação com as ciências cognitivas. Em Questão, 9(1), 79-94.

Saffi, F. (2009). Avaliação de terapia cognitivo-comportamental para prevenção de reincidência penitenciária. Dissertação (Mestrado em Ciências, Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, São Paulo).

Sanfelice, M. M., & Antoni, C. (2010). A percepção do abusador sexual sobre a (sua) sexualidade. Interamerican Journal of Psychology, 44(1), 131-139.

Santos, S. S., Pelisoli, C., & Dell’aglio, D. D. (2012). Desvendando segredos e padrões e dinâmicas familiares no abuso sexual infantil. In L. F. Habigzang, & S. H. Koller (Orgs.), Violência contra crianças e adolescentes: teoria, pesquisa e prática (pp. 42-57). Porto Alegre: Artmed.

Secretaria de Vigilância em Saúde. (2018). Análise epidemiológica da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2011 a 2017. Boletim Epidemiológico, 49(27).

Senappen (2023) Anuário brasileiro de segurança publica. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Recuperado de https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen

Serafim, P. A., Saffi, F., Rigonatti, S. P., Casoy, I., & Barros, D. M. de. (2009). Perfil psicológico e comportamental de agressores sexuais de crianças. Revista de Psiquiatria Clínica, 36(3), 101-111. doi: 10.1590/S0101-60832009000300004

Silva, T. R. F., Fernandes, S. E. T., Alves, N. R., Farias, A. J. A. de, Silva Júnior, J. A. da, & Santos, S. M. P. dos. (2019). Representações dos estudantes de enfermagem sobre sexualidade: entre estereótipos e tabus. Trabalho, Educação e Saúde, 17(2). doi: 10.1590/1981-7746-sol00202

Wright, J. H., Basco, M. R., & Thase, M. E. (2008). Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental: um guia ilustrado (2a ed.). Porto Alegre: Artmed.

Notas

*

Artículo de investigación.

Notas de autor

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: iranilauer@gmail.com

Información adicional

Para citar este artículo: Lellis, I. L., Oliveira, N. D., Cordeiro, A.

M., Carlos, J. S. (2023). Agresores sexuales encarcelados: ¿qué piensan y sienten acerca de sus

víctimas infantiles? Universitas Psychologica, 22, 1-15. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy22.asep