De acuerdo con Izard (1991), la ira se define como una emoción primaria que se manifiesta cuando, en el logro de una meta o en la satisfacción de una necesidad, por parte de un organismo, se presenta un bloqueo que impide dichos resultados. Adicionalmente, según Novaco (2011), la ira podría considerarse como una reacción emocional ante una provocación percibida. Al ser una emoción primaria, se considera una reacción de gran importancia para la supervivencia del organismo dado que facilita la defensa contra diversas fuentes de agresión, abuso u obstrucción en la satisfacción de necesidades (Kelly, 2011). Además, también hay evidencia acerca del vínculo entre la ira y manifestaciones tales como la hostilidad, la agresión y la violencia, que pueden conducir a un deterioro en las relaciones interpersonales y en la capacidad del individuo para adaptarse a las demandas del entorno (Cassiello-Robbins & Barlow, 2016; Sevillá & Pastor, 2016).

Si bien, hay propuestas en las que se aborda la ira como una experiencia amplia que abarca manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas (Kassinove & Tafrate, 2019), una aproximación más detallada permite identificar las características distintivas de cada una de estas manifestaciones (Andrés-Pueyo et al., 2012; Berkowitz, 1993), reservando a la ira el componente emocional y el impulso de actuar, a la agresión (y la violencia) el componente comportamental y a la hostilidad el componente cognoscitivo y actitudinal (Berkout et al., 2019; Spielberger, 1996).

Con respecto a cuándo las manifestaciones de la ira se pueden convertir en problemáticas, según lo planteado por Gardner & Moore (2014) y Veenstra et al. (2018), una de las características fundamentales que diferencia a la ira funcional de la ira clínica es la frecuencia con la que el individuo termina estando en el modo “huida-lucha”, lo cual resulta un gran desgaste de recursos personales al intentar monitorear y controlar de manera funcional o disfuncional factores del ambiente externo junto con los procesos personales internos (por ejemplo: pensamientos, emociones y sensaciones físicas). Todo lo anterior desencadena, con gran frecuencia, la manifestación de conductas agresivas o violentas hacia amigos, enemigos o incluso individuos inofensivos por parte del agresor, con las consecuencias que ello acarrea.

Precisamente, en cuanto a los efectos interpersonales adversos se refiere, Tafrate et al. (2002) señalaron que los individuos propensos a la ira, quienes presentan altos niveles de rasgo de ira, tenían dos veces más probabilidades de ser arrestados y tres veces más probabilidades de tener una condena en prisión debido a actos violentos, en comparación con quienes habían obtenido puntuaciones bajas en los niveles de rasgo de ira. En el metaanálisis desarrollado por Norlander y Eckhardt (2005) se pudo establecer que los elevados niveles de ira y hostilidad son características distintivas de los hombres perpetradores de violencia interpersonal.

Otros tipos de efectos adversos asociados a problemas de ira clínica incluyen propensión a la enfermedad cardiovascular (Gardner & Moore, 2014; Williams et al., 1985), mayor frecuencia de accidentes de tráfico (Deffenbacher et al., 2005), afectación del desempeño o ajuste laboral (Carroll, 2001) y tendencia a presentar problemas psicológicos tales como drogadicción, problemas de ansiedad y alcoholismo, entre otros (Tafrate et al., 2002).

La ira también se puede considerar como un predictor de la manifestación de diversos trastornos psicológicos. En la revisión realizada por Fernández y Johnson (2016), en el trastorno explosivo intermitente, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno bipolar y en el trastorno de desregulación disruptiva del humor, la manifestación de ira no solo resultó ser muy prevalente (aunque con diferencias particulares para cada trastorno) sino también un problema clínico central, puesto que, los pobres resultados en la intervención de las problemáticas anteriormente mencionadas parecían estar asociados a las dificultades en la regulación de la ira.

Por otra parte, de acuerdo con lo identificado por Rodríguez-Pulido et al. (2012), una vez que han empezado a manifestarse los episodios de ira, la probabilidad de nuevos incidentes aumenta de forma significativa, ya que estos tenderán a ser detonados por eventos cada vez más insignificantes. Este aspecto se puede convertir, de hecho, en un predictor de violencia futura.

Al considerar la comprensión de las problemáticas de regulación de la ira o del comportamiento agresivo desde un enfoque contextual, resulta fundamental identificar la función de estos comportamientos para el individuo, es decir, qué es lo que consigue en términos de ajuste y logro de objetivos en su contexto. El concepto de función implica la relación que el individuo establece con el contexto y es considerado el aspecto central de la inflexibilidad psicológica, la cual se puede definir como un patrón de comportamiento rígido en el que individuo orienta sus acciones con base en los eventos privados que experimenta en un momento determinado, más que en valores elegidos libremente (Bond et al., 2011). Dicho en otros términos, la inflexibilidad psicológica implica un patrón en el que los comportamientos del individuo se encuentran excesivamente controlados por diversos eventos privados (pensamientos, emociones, sensaciones) a expensas de acciones más flexibles o significativas para la vida de la persona (Levin et al., 2014).

Desde la perspectiva contextual de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) (Hayes et al., 2012), como ocurre con otras problemáticas psicológicas, la ira se analiza a partir del patrón de inflexibilidad psicológica al ser considerada una dimensión transdiagnóstica presente en una amplia gama de problemas psicológicos (Eifert & Forsyth, 2011; Gardner & Moore, 2008; Hayes & Strohsal, 2004; Wilson & Luciano, 2002). Dicho patrón se manifiesta a través de la dimensión comportamental de la evitación experiencial, cuando el individuo emplea diversas estrategias conductuales para romper o impedir el contacto con eventos privados aversivos asociados a la ira, fusión cognitiva con juicios o valoraciones, inculpaciones, historias personales y rotulaciones condenatorias, desconexión del momento presente asociada a la rumiación hostil de los incidentes considerados injustos o dolorosos y la ideación de posibles desquites o de venganza. Lo anterior conlleva a la pérdida de contacto con una dirección valiosa en la vida, alimentando la sensación de atascamiento, de automatismo en las reacciones y la eventual infrecuencia de acciones comprometidas (Eifert & Forsyth, 2011; Hayes et al., 2012).

En la actualidad se cuenta con evidencia de que la inflexibilidad psicológica actúa como un predictor de una amplia gama de problemáticas psicológicas considerándose una dimensión transdiagnóstica de gran importancia, así como uno de los objetivos centrales de intervención en ACT (Hayes, 2020) Tal como lo señalan Luciano et al. (2021), ACT cuenta en la actualidad con amplia evidencia de efectividad en una gran cantidad de problemáticas incluidas las dificultades de regulación de la ira (Gardner & Moore, 2014).

Dificultades en la expresión de la ira en adultos jóvenes colombianos

Es escasa la información sobre la manera en la que se manifiestan las dificultades de regulación de la ira, la agresión y la violencia interpersonal en la población adulta joven en Colombia. Tomando en consideración los estudios más recientes, Castillo-Hernández (2013), identificó en una muestra de 2,884 estudiantes universitarios entre los 18 y los 20 años que, en lo relacionado con la agresión verbal, el 84.4% manifestaba este tipo de agresión a otros estudiantes y mientras que el 57.8 %, lo hacía hacia los docentes. En lo relacionado con la agresión física, el 66.58% señaló haberla presentado con otros estudiantes y el 15.47 %, con docentes. En el caso de la agresión por exclusión social, el 62.7 % indicó haberla ejercido con otros compañeros, mientras que el 40.87 %, lo hizo con docentes.

Por su parte, Castaño et al. (2014), estudiaron las manifestaciones de agresividad en el contexto de las barras bravas en la ciudad de Medellín en una muestra de 570 personas (M=21.08 años, DT=5.07, 82.6% hombres y 17.4%, mujeres). Los datos obtenidos con el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry (1992) indicaron puntuaciones altas para el 45.8% de la muestra en la subescala de agresividad física, para el 48.2% en la subescala de agresividad verbal, para el 49.6% en la subescala de agresión, para el 42.8% en la subescala de ira y para el 44.2% en la subescala de hostilidad.

Recientemente, Montoya (2020), buscó identificar la relación entre algunas variables asociadas a la inflexibilidad psicológica (la evitación experiencial y la fusión cognitiva), la ira y la hostilidad con la tendencia a emitir conductas de agresión en una muestra de 407 estudiantes universitarios (con edades entre 18 y 30 años, 41.5% hombres y 58.5% mujeres). Las correlaciones positivas más altas se dieron entre la ira y la hostilidad con la tendencia a la agresión, mientras que la correlación entre la evitación experiencial, la fusión cognitiva y la tendencia a la agresión fue positiva y moderada.

Considerando que la investigación sobre este tema es aún escasa, y teniendo en cuenta que los adultos jóvenes son el segmento poblacional más afectado por problemas de violencia interpersonal en el contexto colombiano (Arango-Dávila et al., 2008; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2021), la presente investigación buscó caracterizar las dificultades en regulación de la ira y su manifestación en conductas agresivas o violentas en el contexto interpersonal en población colombiana entre 18 y 30 años que reportaron dichas dificultades, así como identificar la relación entre las problemáticas en regulación de la ira, la presencia de conductas agresivas o violencia interpersonal y la inflexibilidad psicológica, a través de sus indicadores de evitación experiencial, fusión cognitiva y dificultades en identificación de valores o acciones comprometidas.

Método

Participantes

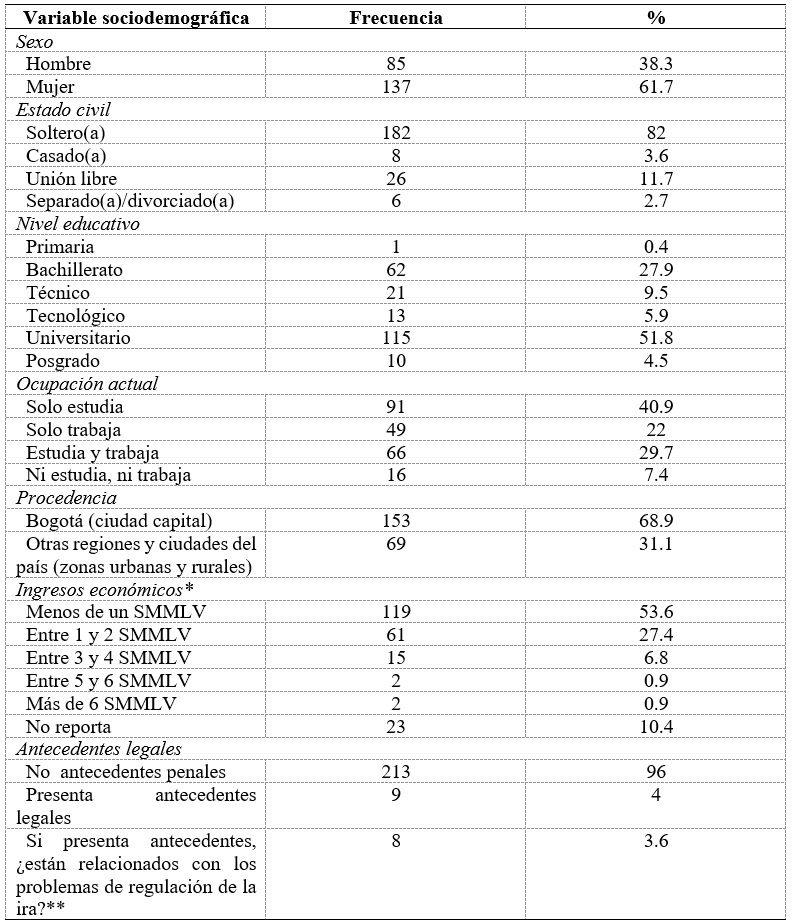

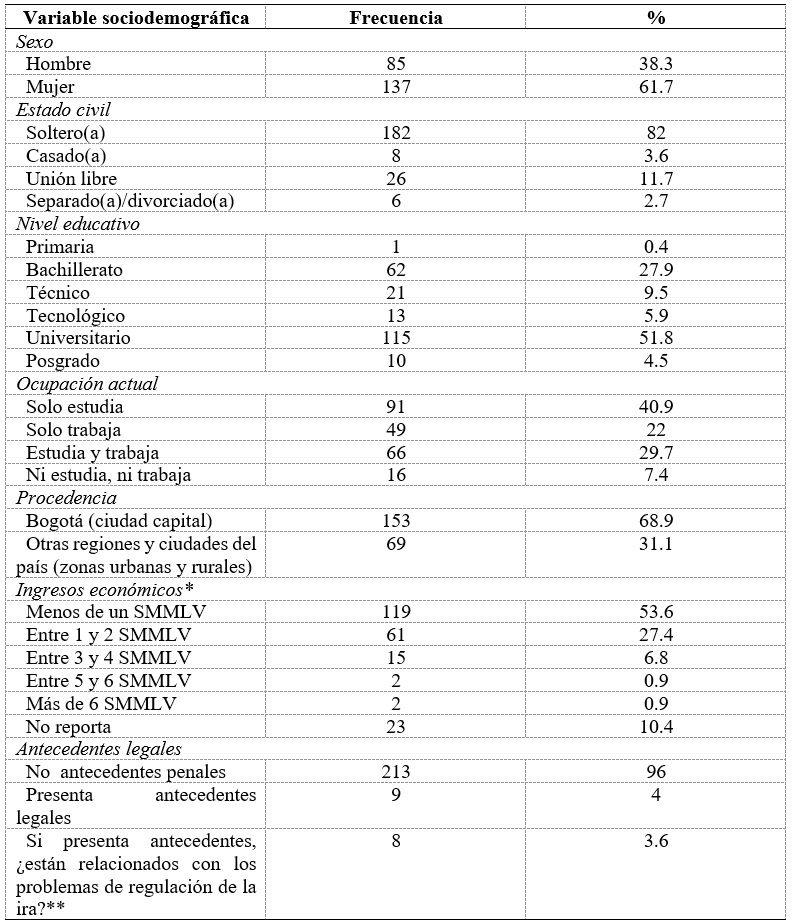

Tal como se indica en la tabla 1, la muestra del estudio estuvo compuesta por 222 participantes, 38.3%, hombres y 61.7%, mujeres, con edades entre los 18 y los 30 años (M = 22.5 y DE = 3.75). En su mayoría, procedentes de Bogotá (ciudad capital) (68.9%), con nivel educativo universitario (51.8%), con el estudio como ocupación actual exclusiva (40.9%), con un nivel de ingresos entre menos de un salario mínimo mensual legal vigente en Colombia (SMMLV) (53.6%) y uno o dos SMMLV (27.5%) y sin antecedentes penales (96%).

Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta la nacionalidad colombiana, el rango de edad entre 18 y 30 años, el cual abarca a la población joven y adulta según los criterios de la normatividad colombiana (Congreso de la República de Colombia, 2013) y que reportaran presentar dificultades de regulación de la ira (percepción de presentar reacciones de enfado o molestia intensos, pensamientos hostiles y dificultad para refrenar impulsos agresivos o de violencia interpersonal).

Tabla 1

Variables sociodemográficas de la

muestra

Nota. N =

222.*Los ingresos económicos se expresan en cantidad de salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)

en Colombia. Para 2021, un SMMLV fue equivalente aproximadamente, a 233.24

dólares. **El porcentaje reportado en la tabla

corresponde a la proporción de quienes respondieron tener antecedentes legales

relacionados con sus problemas de regulación de la ira comparados con la

muestra total (222 personas). El porcentaje sería 88.8% si se compara este

grupo con el de personas que presentan antecedentes legales (9 personas).

Variables e instrumentos

A continuación, se presentan las variables incluidas en esta investigación junto con los instrumentos mediante los cuales fueron medidas:

Variables sociodemográficas. Se refieren a variables de caracterización de la muestra estudiada. La presente investigación incluyó las siguientes variables sociodemográficas: (a) sexo, (b) procedencia, (c) nivel educativo, (d) ocupación actual (estudio o trabajo), (e) ingresos económicos, (f) Exposición como víctima, testigo o ambos roles a violencia física, verbal, sexual, escolar y negligencia durante la infancia, la adolescencia y la adultez, (g) si se ha recibido tratamiento por los problemas de regulación de la ira y con qué resultados, (h) Reporte de antecedentes penales, (i) percepción sobre la frecuencia, duración e intensidad de los problemas de ira, (j) efectos percibidos de los problemas de ira y (k) Si considera que requiere intervención actualmente para manejar los problemas de regulación de la ira. Para la evaluación de estas variables se diseñó un cuestionario ad-hoc.

Dificultades en Regulación de Ira. Esta variable hace referencia a los patrones de comportamiento en los que el individuo presenta reacciones ante su ira en las que, si bien, logra algunos beneficios a corto plazo (alivio del malestar o logro de objetivos), a largo plazo presenta deterioro en áreas de ajuste (Gardner & Moore, 2014; Veenstra et al., 2018). Esta variable se evaluó a través del State-Trait Anger Expression 2 (STAXI-2) (Spielberger, 1999) en la versión en español de Miguel-Tobal et al. (2001) y adaptación para Colombia de García-Padilla et al. (2016). Este instrumento está compuesto por 49 ítems que se responden con una escala tipo Likert de cuatro puntos (desde 1 = casi nunca, a 4 = casi siempre), que comprenden tres escalas de valoración (estado, rasgo y expresión y control de la ira). En la presente investigación el coeficiente alfa de Cronbach estimado fue de 0.93 para la escala de Ira-Estado, 0.91 para la de Ira-Rasgo y 0.69 para la de Expresión de Ira.

Expresión de agresión y violencia. La variable se refiere a la tendencia a reaccionar de forma agresiva o violenta ante diversos tipos de circunstancias. Esta variable se evaluó a partir del Agression Questionarie (Buss & Perry, 1992) en la validación para Colombia de Castrillón et al. (2004). La escala está compuesta por 29 ítems distribuidos en cuatro escalas (agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira), las cuales se responden mediante una escala tipo Likert de cinco puntos (de completamente falso para mí hasta completamente verdadero para mí). De acuerdo con los datos de fiabilidad de la presente investigación, la prueba total presenta un alfa de Cronbach de 0.91, la subescala de agresión física de 0.85, la subescala de agresión verbal de 0.77, la subescala de ira de 0.68 y la subescala de hostilidad de 0.79.

Evitación experiencial. Se refiere a todo comportamiento orientado a la supresión, el control o la eliminación de aquellos eventos privados que pueden resultar aversivos para la persona (Hayes et al., 2012). Esta variable fue medida mediante el Acceptance and Action Questionnaire II (AAQ II) (Bond et al., 2011). Validación para Colombia de Ruiz et al. (2016). Este instrumento evalúa el nivel de evitación experiencial (a mayor puntaje, mayor nivel de evitación experiencial) mediante siete ítems que se responden a través de una escala Likert de siete puntos (de 1=nunca es verdad a 7=siempre es verdad). En este estudio la prueba presentó un alfa de Cronbach de 0.92.

Fusión cognitiva. Esta variable hace referencia a la tendencia a creer de forma inflexible al contenido cognitivo, tomándolo de forma literal y fomentando la excesiva regulación de la conducta por procesos verbales más que por contingencias del entorno (Hayes et al., 2012). Esta variable fue medida a través del Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ, Gillanders et al., 2014) en la validación para Colombia de Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández y Gillanders (2017). El instrumento evalúa el grado de fusión cognitiva mediante siete ítems que se responden con una escala Likert de siete puntos (1=nunca es verdad a 7=siempre es verdad). En esta investigación la prueba presentó un alfa de Cronbach de 0.96.

Repertorio asociado a valores. Los valores se definen como patrones de comportamiento libremente elegidos, deseados y construidos verbalmente que cubren diversos ámbitos vitales y que proporcionan una experiencia de sentido o significado (Hayes et al., 2012). En la presente investigación esta variable se midió mediante el Values Questionnaire (VQ) (Smout et al., 2014) en la validación para Colombia de Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández y Gil-Luciano (2017). El instrumento cuenta con diez ítems que evalúan dos subescalas (obstrucción y progreso), en relación con las dificultades o facilidades para la ejecución de acciones comprometidas durante la última semana. Utiliza una escala tipo Likert de seis puntos (de 1=nunca es verdad a 6=siempre es verdad). En este estudio la prueba presentó un alfa de Cronbach de 0.85 para la escala de progreso y 0.87 para la escala de obstrucción.

Diseño

Dados los objetivos de la investigación, se desarrolló un estudio descriptivo correlacional (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Procedimiento

Tras el diseño del protocolo de recogida de información, con los instrumentos seleccionados, en formato virtual mediante el software Google Forms, se realizó una convocatoria mediante publicidad en redes sociales (Facebook e Instagram) de una institución de servicios de atención psicológica perteneciente a una institución universitaria de amplia trayectoria y reconocimiento en la ciudad de Bogotá y, invitando a las personas que cumplieran con los criterios de inclusión para participar en la investigación. Otra fuente para acceder a los participantes fue a través de remisiones por parte de estudiantes y asistentes de investigación colaboradores en la realización del estudio. El método de muestreo empleado fue el no probabilístico por conveniencia (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Otra fuente para acceder a los participantes fue a través de remisiones por parte de estudiantes y asistentes de investigación colaboradores en la realización del estudio. El método de muestreo empleado fue el no probabilístico por conveniencia (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Si la persona interesada cumplía con los criterios de participación, procedía a leer y aceptar las condiciones planteadas en el consentimiento informado de la investigación y, posteriormente, contestaba los cuestionarios.

Análisis de datos

Para el análisis de datos se empleó el paquete estadístico Jamovi, versión 1.6.23 (Jamovi Project, 2021). En primer lugar, se desarrolló un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas considerando los porcentajes de las diferentes variables y el análisis de X2 al comparar las diferencias, según el sexo, en la exposición a diversas formas de violencia. En segundo lugar, se procedió a establecer las correlaciones entre las variables vinculadas con la ira y la agresividad y tres indicadores de inflexibilidad psicológica (evitación experiencial, fusión cognitiva y valores) mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman. Finalmente, se buscó predecir el efecto de los indicadores de inflexibilidad psicológica y el sexo en las variables dependientes de ira y agresividad. Para ello se hizo el cálculo de siete modelos de regresión, analizando cada uno de los indicadores incluidos en las pruebas que evaluaron la ira (STAXI 2) y la agresividad (AQ).

Resultados

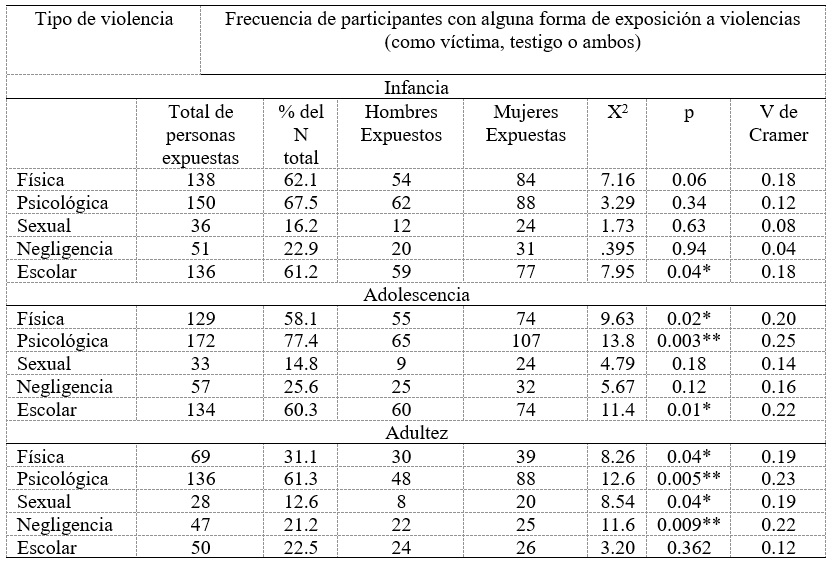

Exposición a eventos de violencia

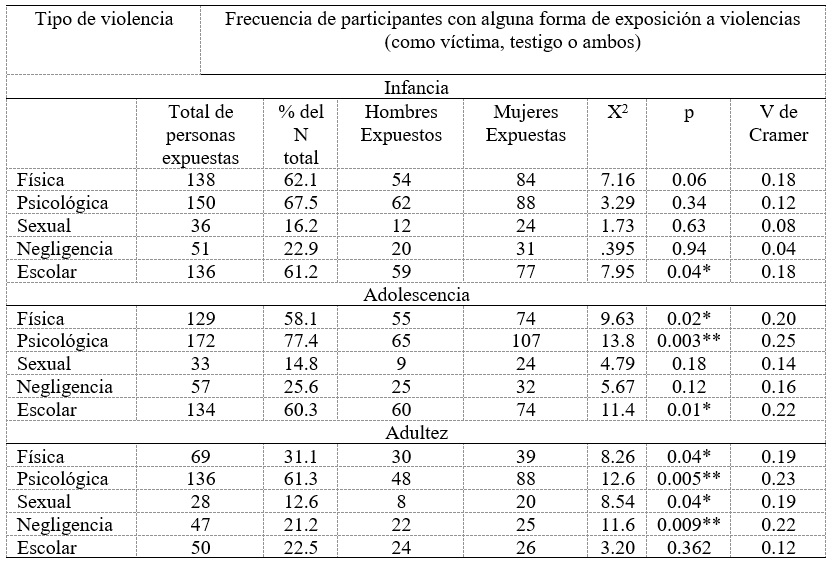

La tabla 2 resume el informe de los participantes acerca de su exposición a diversos tipos de violencia como víctimas, testigos o ambos en las distintas etapas de su desarrollo. Como se puede observar, el porcentaje más elevado de exposición en las tres etapas y para los dos sexos se encuentra en la violencia psicológica. En el caso de los adolescentes, la violencia psicológica fue seguida por la violencia escolar y luego, muy de cerca, por la física. Este orden se invierte en el caso de las etapas infantil y adulta de ambos sexos.

Se pueden observar diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en la exposición a la violencia escolar en la niñez, en la exposición a la violencia física, psicológica y escolar en la adolescencia y en la exposición a todas las formas de violencia indagadas, a excepción de la escolar, en la adultez.

Tabla 2

Relación entre los diferentes

tipos de violencia con el sexo

Nota.

N=222. *

p<0.05, **

p<0.01

Percepción sobre la problemática de ira

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en la percepción que tienen sobre la frecuencia, duración e intensidad de sus episodios de ira. La mayor parte de los participantes de ambos grupos concordaron al señalar que su ira se manifiesta igual que en las demás personas en los indicadores de frecuencia (48.6%) y duración (37.3%), mientras que percibieron mayor intensidad de sus episodios de ira, en comparación con otras personas (45.4%).

Percepción de efectos de la problemática de regulación de la ira

Los tres tipos de efectos más comunes señalados por los participantes fueron el malestar personal y emocional, indicado por el 84.2%, seguido por los problemas en las relaciones interpersonales, identificado por el 69.3% y las dificultades en el afrontamiento de situaciones difíciles, indicado por el 61.2% de la muestra.

Tratamientos

El 51.8% de los participantes señalaron que no han recibido ninguna forma de tratamiento (psicológico o psiquiátrico), el 34.2% ha recibido tratamiento psicológico para diversas problemáticas y el 18.5% para el manejo de los problemas de regulación de la ira en particular. En cuanto a la percepción de requerir tratamiento para sus dificultades de regulación de la ira en el momento actual, el 52.3% indicó estar de acuerdo con ello. Adicionalmente, el 47.7% de los participantes señalaron que estarían dispuestos a recibir tratamiento en el momento actual.

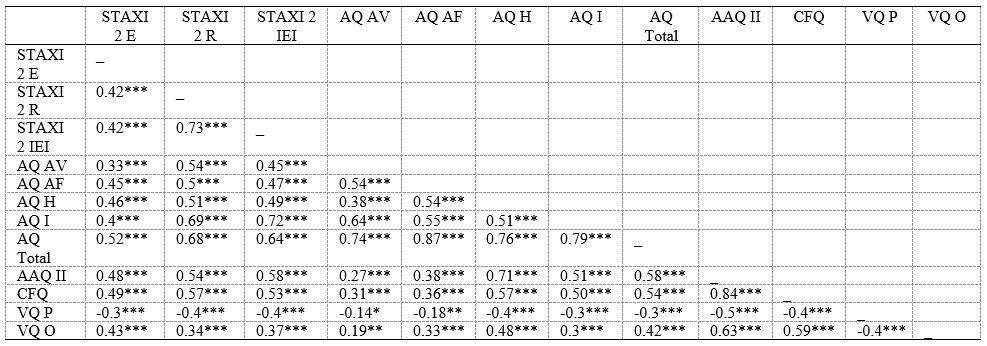

Relaciones entre la ira, la agresividad y los indicadores de inflexibilidad psicológica

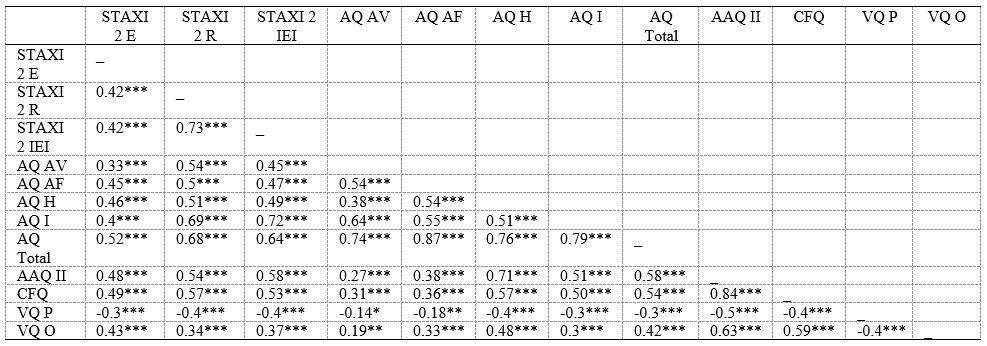

La tabla 3 presenta los datos de correlación entre las diferentes escalas aplicadas. Tal como se puede observar, las puntuaciones de todas las escalas del STAXI 2 (ira), del AQ (agresividad), del AAQ II (evitación experiencial), del CFQ (fusión cognitiva) y VQ Obstrucción (subescala del cuestionario de valores) presentaron correlaciones positivas y estadísticamente significativas. La escala VQ Progreso (subescala del cuestionario de valores) presentó correlaciones negativas significativas con el resto de las escalas. Todas estas tendencias muestran una correlación entre las dificultades de regulación de la ira, la agresividad y el patrón de inflexibilidad psicológica (que comprende los factores de evitación experiencial, fusión cognitiva y obstrucción en acciones comprometidas con valores personales).

Tabla 3

Correlaciones

entre las variables de ira, agresividad y los indicadores de inflexibilidad

psicológica

Nota.

STAXI 2 (State-Trait Anger Expression 2, con las

subescalas Rasgo, R; Estado, E e Índice de Expresiín de Ira, IEI)); AQ (Agression Questionarie con las subescalas de Agresión Verbal,

AV; Agresión Física, AF; Hostilidad, H e Ira, I); AAQ II (Acceptance

and Action Questionnaire

II); CFQ (Cognitive

Fusion Quiestionnaire); VQ

(Values Questionnaire, con

las subescalas de Progreso, P y Obstrucción, O). ***

p<0.001

Una vez observadas, a través de las correlaciones identificadas, relaciones estadísticamente significativas entre las variables de interés, se procedió al cálculo de siete modelos de regresión lineal con el método paso por paso hacia atrás para predecir el efecto de las variables de evitación experiencial (medida a través del AAQ II), fusión cognitiva (medida a través del CFQ) y sexo sobre las variables dependientes asociadas a la ira (medidas con el STAXI 2) y a la agresividad (medidas con el AQ).

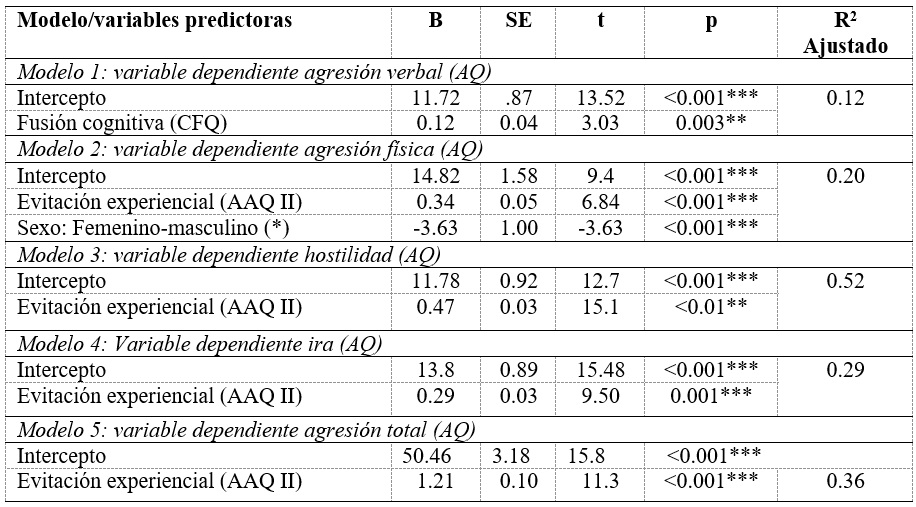

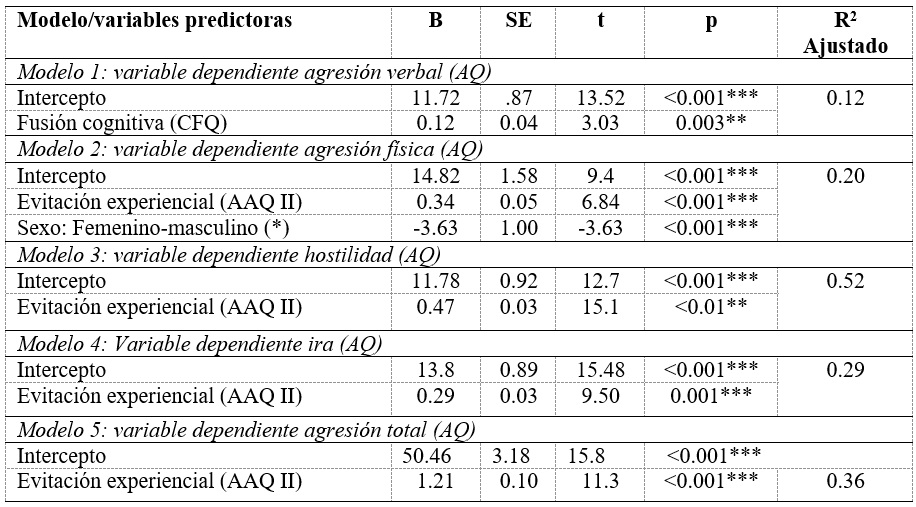

La tabla 4 presenta los modelos de regresión calculados para las variables dependientes relacionadas con la agresividad. Para el modelo 1, cuya variable dependiente es agresión verbal, la ecuación fue estadísticamente significativa F(1, 220)=30, p<0.001. El valor de R2 ajustado indica que la variable independiente incluida en el modelo (fusión cognitiva) explica el 12% de la variabilidad. Se observa que la relación entre las variables es positiva y que la puntuación en agresión verbal se incrementa en 0.12 por cada valor que incrementa la fusión cognitiva. En cuanto al modelo 2, en el cual la variable dependiente es agresión física, la ecuación fue estadísticamente significativa F(2, 219)=28.2, p<0.001. El valor de R2 ajustado indica que las variables incluidas en el modelo (evitación experiencial y sexo) explican el 20% de la variabilidad. La relación entre la agresión física y la evitación experiencial es positiva, de tal manera que la puntuación en agresión física se incrementa en 0.34 por cada valor que incrementa la evitación experiencial. En cuanto a la variable sexo se puede señalar que la condición de ser mujer se asocia con una reducción de 3.63 puntos en la variable de agresión física en comparación con la condición de ser hombre.

Para el tercer modelo, en el que la variable dependiente es hostilidad, la ecuación fue estadísticamente significativa F(1, 220)=118, p<0.001. El valor de R2 ajustado muestra que la variable independiente incluida en el modelo (evitación experiencial) explica el 51% de la variabilidad. La relación entre estas variables es positiva, de tal manera que la puntuación en hostilidad se incrementa en 0.47 por cada valor adicional en evitación experiencial. En el modelo 4 (variable dependiente ira), la ecuación fue estadísticamente significativa F(1, 220)=48.1, p<0.001. El valor de R2 ajustado señala que la variable incluida en el modelo (evitación experiencial) explica el 29% de la variabilidad, la relación entre estas variables es positiva, por lo que en este sentido la puntuación en ira se incrementa en 0.29 por cada valor adicional de evitación experiencial. Y, finalmente, en el modelo 5, cuya variable dependiente es agresividad total, la ecuación fue estadísticamente significativa F(1, 220)=128, p <0.001. El valor de R2 ajustado indica que la variable incluida en el modelo (evitación experiencial) explica el 36% de la variabilidad. La relación entre estas variables es positiva, indicando que la puntuación en agresividad total se incrementa en 1.21 por cada valor adicional de evitación experiencial.

Tabla 4

Modelos de regresión para el efecto de las variables evitación

experiencial, fusión cognitiva y sexo en la variable agresividad

Nota.

Categoría de referencia: masculino. **

p<0.01,

***

p<0.001

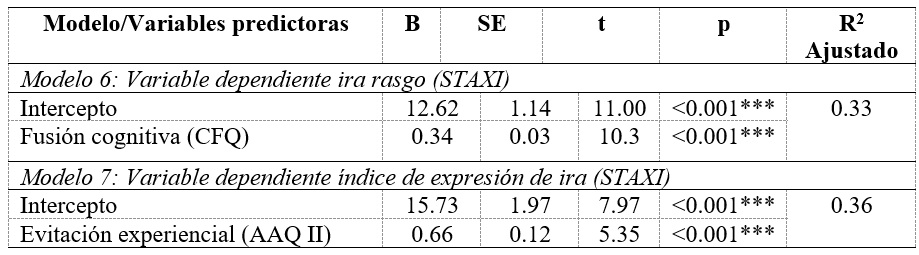

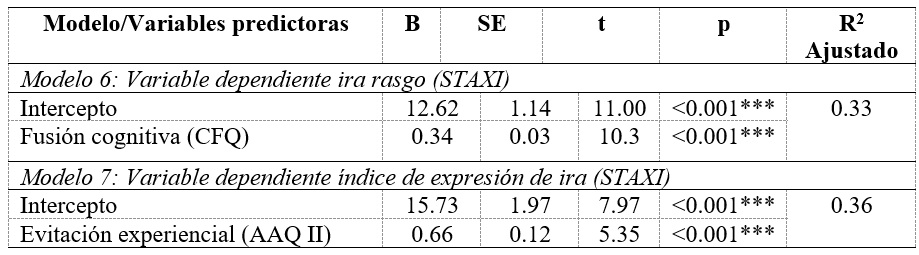

La tabla 5, por su parte, presenta los modelos calculados para la variable dependiente de ira. Para el modelo 6 (variable dependiente ira rasgo), la ecuación fue estadísticamente significativa F(1, 220)=105, p<.001. El valor de R2 ajustado indica que la variable independiente incluida en el modelo (fusión cognitiva) explica el 32% de la variabilidad. La relación entre estas variables es positiva, de tal modo que las puntuaciones en ira rasgo se incrementan en .34 por cada valor adicional en fusión cognitiva. Y para el modelo 7 (variable dependiente índice de expresión de ira), la ecuación fue estadísticamente significativa F(1, 220)=126, p<.001. El valor de R2 ajustado muestra que la variable incluida en el modelo (evitación experiencial) explica el 36% de la variabilidad. La relación entre estas variables fue directamente proporcional, de tal manera que el valor del índice de expresión de ira se incrementa en .74 por cada valor adicional en la evitación experiencial.

Tabla 5

Modelos de regresión para el efecto de las variables evitación

experiencial, fusión cognitiva y sexo en la variable ira

Nota.

***

p<0.001

Discusión

De acuerdo con los hallazgos de la presente investigación, la mayor parte de los encuestados declararon haber experimentado alguna forma de exposición (como víctima, testigo o ambas) a violencia psicológica, física o escolar y, en menor medida, a negligencia o violencia sexual, mostrando diferencias estadísticas significativas en las diversas etapas del desarrollo evaluadas según el sexo. Los datos encontrados son compatibles con los reportados en la Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes desarrollada en Colombia (Ministerio de salud y Protección Social, 2019). Dicha encuesta incluyó como parte de su muestra general a 1,411 personas entre los 18 y los 24 años. Según esta encuesta, 37.5% de los hombres y 26.5% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia física en la infancia y la adolescencia, la cual fue la más predominante (a diferencia de este estudio), seguida de la violencia psicológica (en el 9.5% de los hombres y el 21.2% de las mujeres) y la sexual (en el 7.8% de los hombres y el 15.3% de las mujeres). Los datos reportados en la adultez también fueron afines a los encontrados en este estudio.

En relación con la forma como perciben la manifestación de su ira, los participantes de ambos sexos en la presente investigación señalaron que, si bien reconocen dificultades en la regulación, estas no parecen ser extremas. No se encuentran diferencias en cuanto a la frecuencia o duración de sus episodios de ira con la población general, aunque sí perciben que la intensidad de estos episodios es mayor. La forma de manifestación de agresividad más común es la verbal. Queda el interrogante de si esta percepción se puede ver influenciada por lo que se reportó en la Encuesta Nacional de Salud Mental (Ministerio Nacional de Salud y Colciencias, 2015) en la que un cuarto de la población encuestada consideraba a la violencia o a la agresividad como un método válido de solución de conflictos o de crianza, lo cual influye en un umbral alto de tolerancia frente a este tipo de manifestaciones. Sevillá y Pastor (2016) respaldan este argumento, al indicar que es característico de las personas con problemas de regulación de la ira, tener dificultades para identificar o reconocer su problema.

Los participantes de ambos sexos señalaron que los principales efectos de sus problemáticas de ira se encuentran en el ámbito de la regulación emocional, en la afectación en las relaciones interpersonales y en la dificultad para el afrontamiento de situaciones difíciles. Estos datos apoyan lo encontrado en otras investigaciones (Gerhart et al., 2014). Una de las principales dificultades que encuentran las personas con problemas de regulación de la ira tiene que ver con la afectación en las relaciones interpersonales, pues la manera de expresar su molestia o enfado incluye ofensas o formas de expresión irónicas o hirientes hacia los otros (agresión verbal o física o violencia) incrementando los niveles de conflicto y eventual ruptura de los vínculos (Gardner & Moore, 2014; Sevillá & Pastor, 2016). Las dificultades experimentadas en la regulación de la experiencia emocional, así como las dificultades de afrontamiento de situaciones difíciles pueden incentivar el empleo de estrategias comportamentales más centradas en la evitación o escape de la experiencia emocional, que en el afrontamiento adecuado de las situaciones que generan demanda o estrés en el individuo (Gardner & Moore, 2014). La identificación de estos efectos puede ser un factor de importancia en el desarrollo de estrategias de intervención para esta población (Kassinove & Tafrate, 2019).

De otro lado, desde la perspectiva del modelo de inflexibilidad psicológica (Eifert & Forsyth, 2011; Hayes et al., 2012), las reacciones de ira, agresión y hostilidad tienen el potencial de permitir a los individuos evitar situaciones y eventos privados aversivos (Gardner & Moore, 2014). La tendencia hacia la evitación experiencial y la fusión cognitiva haría suponer una mayor propensión a las dificultades de regulación de la ira. Los hallazgos de este estudio fueron congruentes con esta predicción, se pudieron observar correlaciones positivas significativas entre las variables de manifestación de la ira (medidas a través del STAXI 2), las expresiones de agresión (evaluadas a través de la prueba AQ) y los indicadores de inflexibilidad psicológica evaluados en el estudio (la evitación experiencial, medida a través del AAQ II, la fusión cognitiva, medida con el CFQ y la obstrucción en relación con las acciones comprometidas (subescala del VQ). Un hallazgo adicional consistió en las correlaciones negativas significativas entre el indicador de progreso en las acciones comprometidas (subescala del VQ) y todas las demás variables. Dichos resultados sustentan una relación entre las variables según lo esperado y lo encontrado en la evidencia científica relacionada, por ejemplo, en el caso de hombres con trastorno de personalidad antisocial (Yavuz et al., 2016), en los casos de violencia de pareja (Bell & Higgins, 2015; Reddy et al., 2011; Shorey et al., 2014) y de problemáticas interpersonales en general (Eifert & Forsyth, 2011).

En el contexto colombiano, el estudio de Montoya (2020) en el que se analizó si existía una relación entre dos componentes de la inflexibilidad psicológica (la evitación experiencial y la defusión cognitiva), la ira, la hostilidad y las tendencias a la agresión, llegó a conclusiones similares a las de este estudio en la medida en la que encontró relaciones positivas entre las variables, reforzando los hallazgos de esta investigación al confirmar las relaciones entre los indicadores de inflexibilidad psicológica (evitación experiencial y fusión cognitiva) y la ira-hostilidad y la agresividad.

Los resultados del estudio de Montoya (2020) mostraron que las variables de ira, hostilidad y fusión cognitiva explican un 40% de la variabilidad de la variable agresión, valor superior que el que se logra agregando las variables de evitación experiencial. En la presente investigación se identificó en uno de los modelos propuestos que ambos indicadores de inflexibilidad psicológica explican, junto con el sexo, el 39% de la variabilidad de la variable agresividad. Esta diversidad en los hallazgos de las dos investigaciones motiva a seguir buscando evidencia que aclare el rol de los componentes de la inflexibilidad psicológica en la expresión problemática de la ira y en la agresividad. La presente investigación muestra indicios importantes acerca del poder predictivo de la evitación experiencial y la fusión cognitiva en la ira y la agresividad.

Dado que los estudios recientes logran identificar una relación entre diversos componentes de la inflexibilidad psicológica con la ira y su expresión problemática, esto puede apoyar la propuesta de incorporar estrategias de entrenamiento en flexibilidad psicológica en los programas de intervención en regulación de la ira y evaluar el impacto que este entrenamiento puede llegar a tener en esta problemática. La evidencia existente actualmente es escasa, pero promisoria (Eifert & Forsyth, 2011; Gardner & Moore, 2014).

Referencias

Andrés-Pueyo, A., Pérez, M., Gallardo, D., & García, C. (2012). Evaluación y medida de la agresión, la agresividad y la violencia. Facultad de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. https://adolescenciaantisocial.blogspot.com/2012/07/evaluacion-y-medida-de-la-agresion-la.html

Arango-Dávila, C., Rojas, J., & Moreno, M. (2008). Análisis de los aspectos asociados a la enfermedad mental en Colombia y la formación en psiquiatría. Revista Colombiana de Psiquiatría, 37(4), 538-563. http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v37n4/v37n4a06.pdf

Bell, K., & Higgins, L. (2015). The impact of childhood emotional abuse and experiential avoidance on maladaptive problem solving and intimate partner violence. Behavioral Sciences, 5(2), 154–175. https://doi.org/10.3390/bs5020154

Berkout, O. V., Tinsley, D., & Flynn, M. K. (2019). A review of anger, hostility, and aggression from an ACT perspective. Journal of Contextual Behavioral Science, 11, 34-43. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.12.001

Berkowitz, L. (1993). Psicología de la agresión. Desclée de Brouwer.

Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K.,Waltz, T., & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire – II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42, 676-688. https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.03.007

Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.3.452

Carroll, C. E. (2001). Anger at work: The influence of contextual and intrapersonal factors on the evaluation of the expression of anger in a work context. Dissertation Abstracts International, Section B. The Sciences and Engineering, 61 (10-B), 5605. http://hdl.handle.net/2142/80425

Cassiello-Robbins, C., & Barlow, D. H. (2016). Anger: The unrecognized emotion in emotional disorders. Clinical Psychology: Science and Practice, 23(1), 66-85. https://doi.org/10.1111/cpsp.12139

Castaño, G. A.; Restrepo, S. M.,& Uribe, N. (2014). Agresividad, consumo de drogas y “barras bravas” en el fútbol. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 41, 79-95. https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/467

Castillo-Hernández, M. (2013). Manifestaciones de la conducta de agresión en el contexto universitario. Escenarios, 11(1), 139-148. https://doi.org/10.15665/esc.v11i1.188

Castrillón, D.A., Ortiz, P.A., & Vieco, F. (2004). Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia). Revista Facultad Nacional de salud Pública, 22(2), 49-61. https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.561

Congreso de la República de Colombia (2013). Ley estatutaria 1622 de 2013. Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.776 de 29 de abril de 2013. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013.html

Deffenbacher, J. L., Richards, T. L., Filetti, L. B., & Lynch, R. S. (2005). Angry drivers: A test of state-trait theory. Violence and victims, 20(4), 455-469. https://doi.org/10.1891/vivi.2005.20.4.455

Eifert, G.H., & Forsyth, J.P. (2011). The application of Acceptance and Commitment Therapy to problem anger. Cognitive and Behavioral Practice, 18(2), 241-250. https://doi.org/10.1016/J.Cbpra.2010.04.004

Fernández, E., & Johnson, S. L., (2016). Anger in psychological disorders: Prevalence, presentation, etiology and prognostic implications. Clinical Psychology Riview, 46, 124-135. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.04.012

García-Padilla, A. K., Lara-Vargas, E. J., & Albarracín-Rodríguez, A. P. (2016). Análisis psicométrico del STAXI-2 en adultos del área metropolitana de Bucaramanga. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, 16(2), 5-44. https://doi.org/10.18270/chps..v16i2.1972

Gardner, F. L., & Moore, Z. E. (2008). Understanding clinical anger and violence: The Anger Avoidance Model. Behavior Modification, 32(6), 897-912. https://doi.org/10.1177/0145445508319282

Gardner, F. L., & Moore, Z. E. (2014). Contextual Anger Regulation Therapy: A Mindfulness and Acceptance-Based Approach. Routledge.

Gerhart, J. I., Baker, C. N., Hoerger, M., & Ronan, G. (2014). Experiential avoidance and interpersonal Problems: A moderated mediation model. Journal of Contextual Behavioral Science 3(4), 291 – 298. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2014.08.003

Gillanders, D. T., Bolderston, H., Bond, F. W., Dempster, M., Flaxman, P. E., Campbell, L., Kerr, S., Tansey, L., Noel, P., Ferenbach, C., Masley, S., Roach, L., Lloyd, J., May, L., Clarke, S., &Remington, B. (2014). The development and initial validation of the Cognitive Fusion Questionnaire. Behavior Therapy, 45(1), 83-101. https://doi.org/10.1016/j.beth.2013.09.001

Hayes, S. C. (2020). A liberated mind: how to pivot toward what matters. Avery.

Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2004). A practical guide to acceptance and commitment therapy. Springer Science & Business Media.

Hayes, S. C., Strosahl., K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptacnce and commitment therapy: The process and practice of mindful change. Guilford Press.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw Hill.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2021). Cifras preliminares de lesiones de causa externa en Colombia (2018 a 2020).

https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa

Izard, C. E. (1991). The psychology of emotions. Plenum.

Jamovi Project (2021). Jamovi(1.6.23) [Software].

https://www.jamovi.org

Kassinove, H., & Tafrate, R. C. (2019). The practitioner’s guide to anger management. Impact Publishers.

Kelly, D. (2011). Yuck! The nature and moral significance of disgust. MIT Press.

Levin, M.E., MacLane, C., Daflos, S., Pistorello, J., Seeley, J., Hayes, S.C., Biglan, A., & Pistorello, J. (2014). Examining psychological inflexibility as a transdiagnostic process across psychological disorders. Journal of Contextual Behavioral Science (3), 155-163. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2014.06.003

Luciano, C., Ruiz, F. J., Gil-Luciano, B., & Molina-Cobos, F. J. (2021). Terapias contextuales. En: E. Fonseca (Coord.). Manual de tratamientos psicológicos (adultos). Pirámide.

Ministerio Nacional de Salud & Colciencias (2015). Encuesta Nacional de Salud Mental. Javegraf.

Ministerio de Salud y Protección Social (2019). Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes desarrollada en Colombia. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), CDC, Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.

Miguel-Tobal, J. J., Casado, M. I., Cano-Vindel, A., & Spielberger, C. D. (2001). STAXI-2, Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo. TEA.

Montoya, S. E. (2020). Agresión y su relación con flexibilidad psicológica, ira y hostilidad en estudiantes universitarios de 18 a 30 años.

https://repositorio.konradlorenz.edu.co/handle/001/2358

Norlander, B., & Eckhardt, C. (2005). Anger, hostility, and male perpetrators of intimate partner violence: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 25(2), 119-152. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.10.001

Novaco, R. W. (2011). Perspectives on anger treatment: Discussion and commentary. Cognitive and Behavioral Practice, 18(2), 251–255. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2010.11.002

Reddy, M. K., Meis, L. A., Erbes, C. R., Polusny, M. A., & Compton, J. S. (2011). Associations among experiential avoidance, couple adjustment, and interpersonal aggression in returning Iraqi war veterans and their partners. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(4), 515–520. https://doi.org/10.1037/a0023929

Rodríguez-Pulido, F., Delgado, S., & Márquez, I. (2012). Trastornos mentales y violencia. Aspectos generales. En S. Delgado (ed.). Tratado de medicina legal y ciencias forenses, 4. Bosch.

Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Cárdenas-Sierra, S., Durán, Y. A., Guerrero, K., & Riaño-Hernández, D. (2016). Psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire – II in Colombia. The Psychological Record, 66, 429-437. https://doi.org/10.1007/s40732-016-0183-2

Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Riaño-Hernández, D., & Gil-Luciano, B. (2017). Psychometric properties of the Spanish version of the Valuing Questionnaire in Colombia.

Ruiz, F. J., Suárez-Falcón, J. C., Riaño-Hernández, D., & Gillanders, D. (2017). Psychometric properties of the Cognitive Fusion Questionnaire in Colombia. Revista Latinoamericana de Psicología, 49, 80-87. https://doi.org/10.1016/j.rlp.2016.09.006

Sevillá, J., & Pastor, C. (2016). Domando al dragón: terapia cognitivo conductual para el enfado patológico. Alianza Editorial.

Shorey, R. C., Elmquist, J., Zucosky, H., Febres, J., Brasfield, H., & Stuart, G. L. (2014). Experiential avoidance and male dating violence perpetration: An initial investigation. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(2), 117–123. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2014.02.003

Smout, M., Davies, M., Burns, N., & Christie, A. (2014). Development of the Valuing Questionnaire (VQ). Journal of Contextual Behavioral Science, 3(3), 164-172. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2014.06.001

Spielberger, C. D. (1996). Manual for the State-Trait Anger Expression Inventory. Psychological Assessment Resources.

Spielberger, C. D. (1999). STAXI-2: State Trait Anger Expresión Inventory-2. Psychological Assessment Resorces, Inc.

Tafrate, R.C., Kassinove, H., & Dundin, L. (2002). Anger episodes in high and low-trait-anger community adults. Journal of Clinical Psychology, 58, 1573-1590. https://doi.org/10.1002/jclp.10076

Veenstra, L., Bushman, B. J., & Koole, S.L. (2018). The facts on the furious: A brief review of the psychology of trait anger. Current Opinion in Psychology, 19, 89-103. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.014

Williams, R. B. Jr., Barefoot, J. C., & Shekelle, R.B. (1985). The health consequences of hostility. En M. A., Chesney & R. H., Rosenman (Eds.), Anger and hostility in cardiovascular and behavioral disorders (pp. 173-185). Hemisphere/McGraw-Hill.

Wilson, K. G. & Luciano, M. C. (2002). Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Un tratamiento orientado a los valores. Pirámide.

Yavuz, K. F., Şahin, O., Ulusoy, S., Ipek, O. U., & Kurt, E. (2016). Experiential avoidance, empathy, and anger-related attitudes in antisocial personality disorder. Turkish Journal of Medical Sciences, 46, 1792–1800. https://doi.org/10.3906/sag-1601-80

Notas

*

Artículo de investigación. Los

autores del presente artículo declaran no presentar conflictos de intereses

Notas de autor

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: omgallegov@unal.edu.co

Información adicional

Para citar

este artículo: Gallego Villa, O. M. Zaldívar Basurto, F., &

Ortega Campos, E. (2023). Dificultades en la regulación de la ira y la agresividad y su

relación con los indicadores de inflexibilidad psicológica en adultos jóvenes Colombianos. Universitas Psychologica, 22, 1-XX. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy22.dria