Abad, M.T., Rodríguez, J., y Giménez, F.J. (2009). El deporte en las etapas educativas de primaria y secundaria. EF Deportes, 14(132), Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd132/el-deporte-en-las-etapas-educativas.htm

Adam D.B., Dale D.B., Kelly R.L., Peter J. K., y Ronald W.B. (2013). Relationship between Socioeconomic Status and Physical Fitness in Junior High School Students. Journal of school health, 83(8), 543-547.

Ato, M., López, J.J., y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. Anales de psicología, 29(3), 1038-1059.

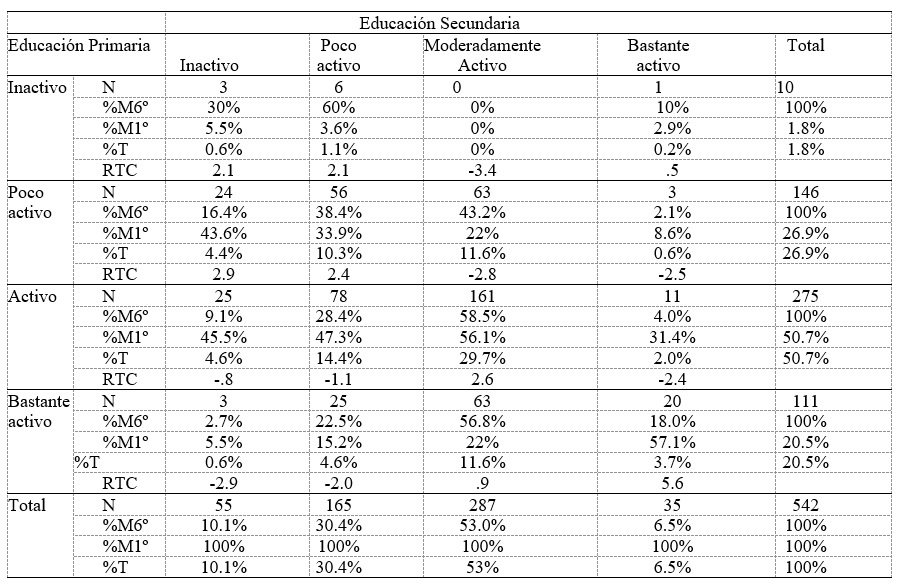

Bosque, M., y Baena, A. (2013). Actividad físico deportiva de los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria y de la ESO en su tiempo libre. Ágora la EF y el deporte, 16 (1), 36-49.

Bosque, M., y Baena, A. (2014). Actividad físico-deportiva de los alumnos del tercer ciclo de Primaria y de la ESO en su tiempo libre. Ágora para la EF y el deporte, 16(1), 34-49.

Carreres, F., Escarti, A., Cortell, J., Fuster, V., y Andreu, E. (2012). The relationship between out-of-school sport participation and positive youth development. Journal of Human Sport and Exercise, 7 (3), 671-683.

Erin, P.H., Scott, L., Steve, M., Joel, A. D., Susan, E., y Paul, V. (2013). Are Environmental Influences on Physical Activity Distinct for Urban, Suburban, and Rural Schools? A Multilevel Study Among Secondary School Students in Ontario, Canada. Journal of school health, 83(5), 357-367.

Granda, J., Alemany, I., Montilla, J.M., Barbero, J.C., Mingorance, A., y Rojas, G. (2013). Frecuencia de práctica y motivos de participación en actividades físicas en función del género y la edad de los escolares de 13-14 años de Melilla. Publicaciones, 43, 79-97.

Hernández, J.L., Velázquez, R., Alonso, D., Garoz, I., López, C., López, A., Maldonado, A., Martínez, M.E., Moya, J.M., y Castejon, F.J. (2007). Evaluación de ámbitos de la capacidad biológica y de hábitos de práctica de actividad física. Estudio de la población escolar española. Revista de Educación, 343, 177-198.

Hernández, L.A., Ferrando, J., Quílez, J., Aragonés, M., y Terreros, J.L. (2010). Análisis de la actividad física en escolares del medio urbano. Recuperado de http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/documentos/ICD55_WEB.pdf

Hume, C., Ball, K.,y Salmon, J. (2006). Development and reliability of a self-report questionnaire to examine children's perceptions of the physical activity environment at home and in the neighbourhood. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 3, 1-6.doi: 10.1186/1479-5868-3-16

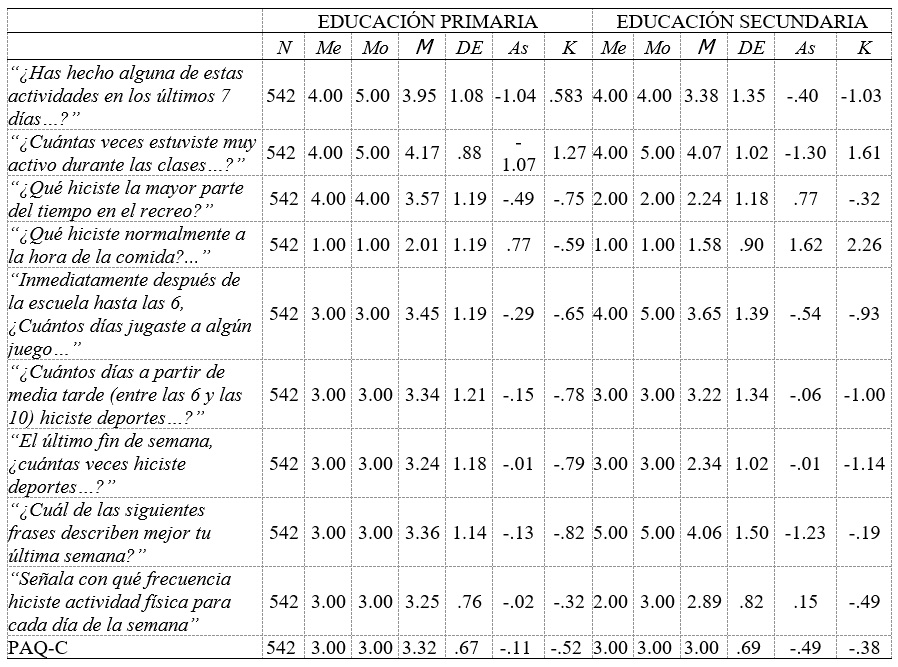

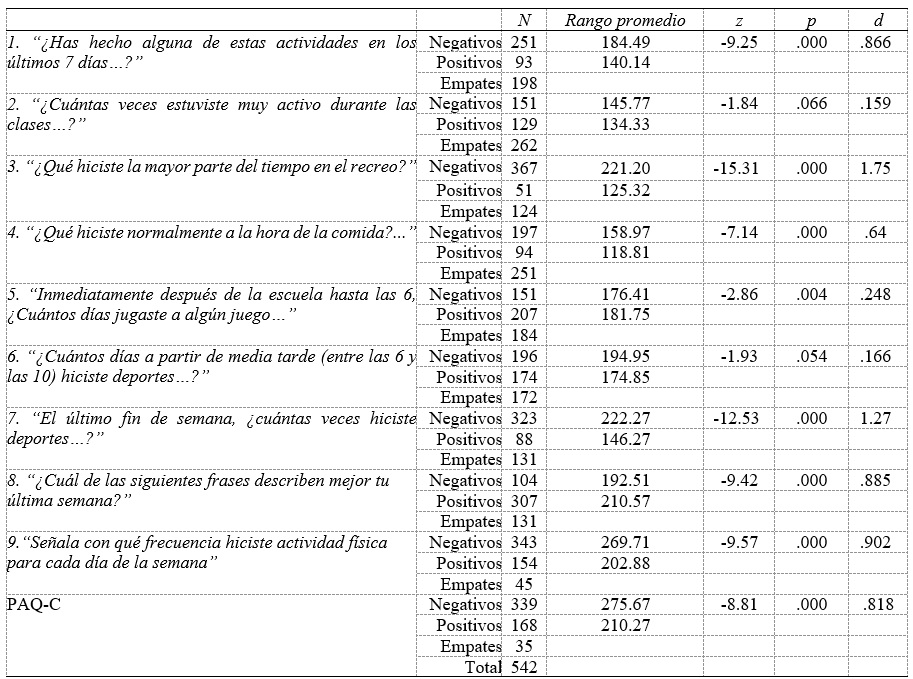

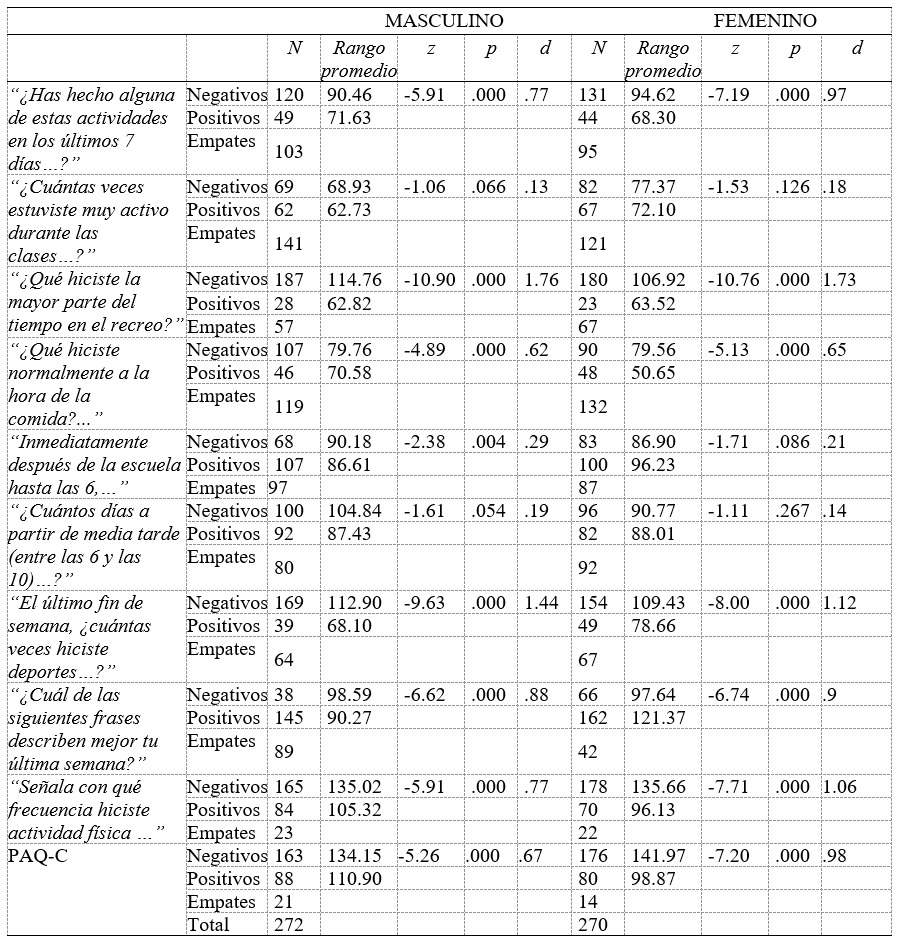

Kowalski, K.C., Crocker, P.E., Faulkner, R. A. (1997). Validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children. Human kinetics, 9(2), 174-186.

Lenhard, W. y Lenhard, A. (2016). Calculation of Effect Sizes. Dettelbach: Psicometría. doi: 10.13140/RG.2.1.3478.4245

Luengo, C. (2007). Actividad físico-deportiva extraescolar en alumnos de primaria. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 7(27), 174-184.

Li, H., Kaori, I., Ai, S., Minoru, A., Keiko, N., y Koichiro, O. (2013). Patterns of Physical Activity Outside of School Time Among Japanese Junior High School Students. Journal of school heath, 83(9), 623-630.

Martínez-Gómez, D., Martínez de Haro, V., Pozo, T., Welk, G.J., Villagra, A., Calle, M.E., Marcos, A., y Veiga, O.L. (2009). Fiabilidad y validez del cuestionario de actividad física PAQ-A en adolescentes españoles. Revista Española de Salud Pública, 83(3), 427-439.

Martínez, A.C. (2012). Factores influyentes en la actividad físico-deportiva de adolescentes españoles: opiniones sobre el papel de la escuela (tesis doctoral). Universidad de Granada, Granada, España.

Meneses, M., & Ruiz, F. (2017). Estudio longitudinal de los comportamientos y el nivel de actividad físico-deportiva en el tiempo libre en estudiantes de Costa Rica, México y España. Retos, 31, 219-226.

Nuviala, A., Munguía, D., Fernández, A., Ruiz J. F., y García, M.E. (2009). Typologies of occupation of leisure-time of Spanish adolescents. The case of the participants in physical activities organized. Journal of human sport and exercise, 4 (1), 29-39.

Pawlowski, Ch. S., Ergler, Ch., Tjørnhøj-Thomsen, T., Schipperijn, J., y Troelsen, J. (2015). Like a soccer camp for boys’: A qualitative exploration of gendered activity patterns in children’s self-organized play during school recess. EuropeanPhysicalEducation, 21, 275-291.

Prieto, J., Barbancho, F.J., Tirado, F., Hernández, L., Santos, J. y Moreno, A. (2005). Efectos de la televisión sobre la alimentación, la obesidad y colesterolemia en niñas escolares. Revista de enfermería y humanidades, 18, 84-88.

Proios, M., Athanailidis, I., y Giannitsopoulou, E. (2010). The impact of physical activities on the development of the females’ character. Journal of Human Sport and Exercise, 5 (3), 485-494.

Puente, M., Sandoval, M.L., Citlalli, R.L., y Estrada, A. (2010). Uso del tiempo libre en alumnos de Educación Secundaria. Argenmex: temas y posiciones. Recuperado de http://www.argenmex.fahce.unlp.edu.ar/3.-deporte-y-sociedad/12.-uso-del-tiempo-libre-en-alumnos-de-educacion-secundaria

Román, B., Serra, L., Ribas, L., Pérez-Rodrigo, C., y Aranceta, J. (2006). Actividad física en la población infantil y juvenil española en el tiempo libre. Estudio Enkid (1998-2000). Apunts. Medicina de l´esport, 151, 86-94.

Silva, P., Sousa, M., Sá, C., Ribeiro, J., y Mota, J. (2015). Physical activity in high school during ‘free-time’ periods. European Physical Education, 21, 135-148.

Soler, A., y Meunier, B. (2010). Hábitos deportivos de la población escolar española. Recuperado de http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/encuesta-de-habitos-deportivos-poblacion-escolar-en-espana.pdf

Vilchez, G. (2007). Adquisición y mantenimiento de hábitos de vida saludables en los escolares de tercer ciclo de Educación Primaria de la Comarca granadina de los Montes Orientales y la influencia de la Educación física sobre ellos (Tesis Doctoral). Universidad de Granada, Granada, España.