La prevención de la violencia de género constituye un aspecto importante para luchar contra este problema de salud pública, por ello resulta fundamental identificar aquellos factores que influyen en su perpetración. La mayoría de las investigaciones se han centrado en el estudio de la identificación de factores socio-culturales relacionados con el origen y desarrollo de la violencia contra la mujer. Uno de los factores más estudiados es el de las actitudes sexistas como predictoras de una mayor incidencia de la violencia sobre la mujer. Glick y Fiske (1996), en su propuesta sobre sexismo ambivalente (TSA), distinguen entre dos tipos de actitudes sexistas: hostil y benevolente. El sexismo hostil (SH) incluye aquellas manifestaciones más tradicionales sobre el rol de las mujeres y de los hombres en la sociedad, principalmente la subordinación de las mujeres a los hombres y la menor capacidad de éstas para el liderazgo. Esto se refleja en que, mayoritariamente, existe un número menor de mujeres en puestos de responsabilidad tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. Por otro lado, el sexismo benevolente (SB), incluye otro tipo de actitudes menos radicales pero que también suponen una discriminación sexual, como por ejemplo, el pensar que las mujeres, en comparación con los hombres, suelen presentar una mayor sensibilidad o un sentido más refinado para la cultura o el buen gusto. Este tipo de actitudes benevolentes permiten legitimar al SH. El SH y el SB comparten tres componentes: a) el paternalismo, dominante y protector, que representa a las mujeres, por un lado, inmaduras y necesitadas de figura masculina que las guie (SH) y, por otro, como personas débiles que deben de ser protegidas (SB); b) la diferenciación de género, competitiva y complementaria, la cual, se basa en una justificación social para el poder estructural de los varones (SH) y se fomenta la noción de que las mujeres tienen muchos rasgos positivos que complementan a aquellos que les faltan a los varones (SB); y c) la heterosexualidad, hostilidad e intimidad, donde las actitudes fluctúan entre la atracción sexual hacia las mujeres con el deseo de dominarlas (SH), junto con la necesidad de intimidad sexual (SB).

Hay estudios que muestran que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las puntuaciones en SB (Boira et al., 2017; Rodríguez y Magalhães, 2013). Sin embargo, sí hay diferencias entre las puntuaciones de hombres y mujeres en SH, siendo los hombres los que puntúan más alto (Zakrisson et al., 2012). Además, es el SH el que se relaciona más directamente con la perpetración de la violencia de género (Allen et al., 2009; Anderson & Anderson, 2008; Dosil et al., 2020; Lynch & Renzetti, 2020; Malonda et al., 2018) y la gravedad de la misma (Boira et al., 2017), llegando a ser un buen predictor de la agresión sexual (Murnen et al., 2002). También se ha señalado que, no es sólo el SH el que predice la violencia, sino que también hay que tener en cuenta contexto en el cual se produzca (Cross et al., 2017). Los hombres que puntúan alto en SH, tienen una mayor probabilidad de agredir a una mujer cuando, además, vean cuestionados sus privilegios o su poder.

Flood y Pease (2009) concluyeron que existía una relación causal entre las actitudes sexistas y la perpetración de la violencia de género. Es decir, cuantas más actitudes y creencias tolerantes hacia la violencia de género presente una persona, más probabilidad hay de que desarrolle comportamientos violentos hacia la mujer, incluyendo las agresiones sexuales. En esta misma dirección, Stith et al., (2004) afirman que las actitudes hacia la violencia son un factor predictivo significativo para la violencia hacia la mujer, junto con otros factores como la ira/hostilidad, la historia de violencia de género previa, el abuso de alcohol y factores emocionales como la depresión y el estrés. Una explicación de estos resultados es que, esas actitudes sexistas, se fundamentan en base a los estereotipos de rol de género que atribuyen comportamientos más agresivos y violentos a hombres que a mujeres (Delgado Alvarez et al., 2012). Se ha encontrado que hay una correlación positiva entre las actitudes sexistas junto con la aprobación de la violencia en general en las relaciones interpersonales y la aceptación de la violencia contra la mujer (Eckhardt et al., 2012; Herrero et al., 2017).

Además de las actitudes sexistas, se han identificado otras variables que también se relacionan con la violencia hacia las mujeres, entre ellas, variables sociodemográficas, como el género, la edad y el nivel educativo. Con respecto al género, los hombres mantienen creencias y actitudes menos críticas en relación a la violencia contra las mujeres y perpetran más violencia que ellas, aunque hay estudios que concluyen que las mujeres perpetran más abuso verbal, mientras que los varones cometen más agresiones físicas y sexuales, teniendo consecuencias más graves (Dosil et al., 2020; Haynie et al., 2013). Dosil (2020) observó que eran los hombres de más edad, y con menos formación, los que se implicaban en situaciones más violentas que los jóvenes y con más nivel educativo. Sin embargo, otras investigaciones señalan lo contrario, que son los hombres más jóvenes los que expresan una mayor hostilidad hacia las mujeres, teniendo una mayor probabilidad de cometer actos violentos como agresiones sexuales (Aromäki et al., 2002). En relación al nivel educativo, se ha comprobado, tanto en hombres como en mujeres, que existe una relación inversa entre el nivel de estudios y las actitudes sexistas, encontrando que los jóvenes que cursan educación secundaria presentan más actitudes sexistas que los que cursan estudios universitarios (Garaigordobil y Aliri, 2012; Rodríguez et al., 2010).

Por otra parte, también se ha relacionado la violencia de género (VG) con características de personalidad y diferencias individuales. Diversas investigaciones señalan que la baja autoestima es un predictor de la perpetración de la violencia contra la mujer. En concreto, los jóvenes con autoestima más baja, recurren más a la violencia con sus parejas, que aquellos que tienen autoestima alta, además, aquellos que utilizan la violencia física con su pareja, obtienen puntuaciones más altas en ansiedad y estrés social (Dosil et al., 2020). También se ha encontrado que la impulsividad, los celos, la depresión, o las escasas habilidades sociales pueden favorecer comportamientos de maltrato (Gortner et al., 1997; Haynie et al., 2013; Puente- Martínez et al., 2015). Los hombres violentos tienden a expresar más hostilidad, ira y desprecio por sus parejas que aquellos no violentos, incluso los que obtenían puntuaciones moderadas en ira y hostilidad, aunque los estudios no son concluyentes en cómo la ira y la hostilidad funcionan o están presenten en los contextos de violencia en la pareja (Eckhardt et al., 2008; Gardner et al., 2014; Gortner et al., 1997; Norlander & Eckhardt, 2005). Garaigordobil (2015) ha encontrado correlaciones positivas entre el SH y SB y las manifestaciones de ira.

Otro de los factores que se ha relacionado con la VG es la regulación emocional, en concreto se ha encontrado que la baja capacidad de regular las emociones negativas aumenta el riesgo de perpetración de la violencia en la pareja (Bliton et al., 2016; McNulty y Hellmuth, 2008; Shorey et al., 2011). Una de las explicaciones de esta relación es que la realización de actos violentos de los hombres hacia las mujeres en la relación de pareja puede ser facilitada, en parte, por esa incapacidad para identificar, comprender, tolerar y modular las experiencias emocionales desagradables y así utilizar este tipo violencia como una vía de escape o de modulación de esas experiencias emocionales desagradables (Bomar, 2017). Shorey et al., (2011) realizaron un estudio en el que participaron estudiantes de universidad y encontraron que los estudiantes varones con dificultades en la regulación de sus emociones, cometían más agresiones psicológicas y sexuales a sus parejas. Tager et al., (2010), mantienen que las dificultades en la regulación de las emociones es un mejor predictor de la violencia en la pareja que los estereotipos masculinos como la dominación o la autosufiencia.

En esta misma línea, Jolliffe y Farrington (2004) realizaron un meta-análisis con el objetivo de comprobar las relaciones entre la empatía y el comportamiento agresivo. Encontraron una relación inversa entre ambos factores. Más concretamente (Covell et al., 2007), examinaron la relación entre diferentes dimensiones de la empatía y diversos tipos de violencia en la pareja. Encontraron que los agresores que presentaban puntuaciones más bajas en la capacidad de tomar perspectiva, puntuaban más alto en la dimensión general de violencia y en agresiones psicológicas. Por otra parte, aquellos que puntuaban más alto en angustia personal reconocían ejercer más violencia y agresiones físicas.

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar las relaciones entre las actitudes sexistas y la agresividad, la regulación emocional y la empatía en una muestra de estudiantes de universidad. Por otra parte, también se pretende estudiar la relación entre las actitudes sexistas y la formación en género y las creencias religiosas. La literatura previa ha analizado la relación entre las creencias sexistas y diversas variables sociodemográficas como el nivel educativo, la edad y el sexo, pero existen pocos trabajos que hayan incorporado otro tipo de variables, como la formación específica en género y la religión. Se trata de identificar variables que permitan predecir la aparición de actitudes sexistas y, en consecuencia, la probabilidad de llevar a cabo actos de violencia contra las mujeres, para diseñar programas de intervención que además de eliminar las actitudes machistas, trabajen con otras variables relacionadas con el desarrollo último de los actos de violencia hacia las mujeres.

MÉTODO

Participantes

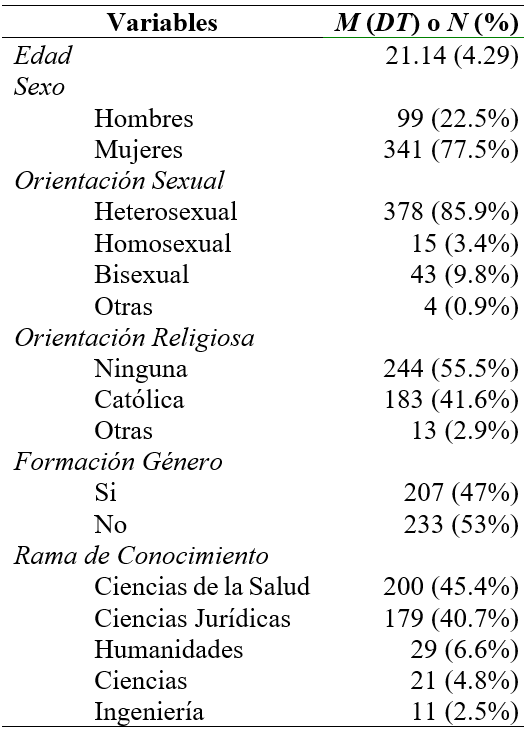

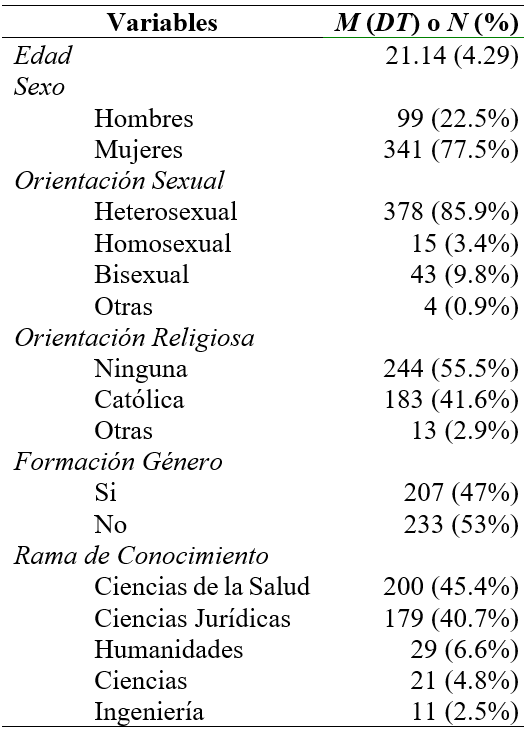

Participaron un total de 450 estudiantes de la Universidad de Granada que cursaban diferentes titulaciones de grado y posgrado. Los criterios de inclusión fueron: a) tener matrícula en algún grado o posgrado en la Universidad de Granada en el curso 2017/2018, b) aceptar participar en el estudio, y c) ser mayor de edad. El criterio de exclusión fue no haber completado correctamente alguno de los instrumentos de evaluación del protocolo. Finalmente, tuvieron que excluirse a 10 estudiantes al no estar completo el protocolo de evaluación. Participaron 99 hombres (22,.5%) y 341 mujeres (77,5%). El rango de edad oscilaba entre 18 y 40 años (M= 21,14 DE= 4,29). De los diferentes ámbitos de estudio, 200 estudiantes realizaban estudios de la rama de ciencias de la salud (168 de grado y 32 de posgrado), 179 de la rama de ciencias sociales y jurídicas (135 de grado y 44 de posgrado), 29 de la rama de artes y humanidades (título de máster), 21 de la rama de ciencias (estudiantes de grado) y, por último, 11 de la rama de ingeniería (estudiantes de grado).

En la Tabla 1 se presentan las características sociodemográficas de la muestra, así como algunos datos relacionados con la formación en violencia de género.

Tabla 1

Características socio-demográficas de la muestra

Instrumentos

Cuestionario de datos sociodemográficos. Diseñado expresamente para esta investigación, donde se recogen datos relacionados con la edad, el sexo, la titulación en la que tenían matrícula, la orientación sexual y religiosa, si tenían pareja en ese momento y su sexo y, por último, sí habían recibido formación relacionada con la violencia sobre las mujeres y de qué tipo.

Cuestionario de Agresividad (AQ; Buss y Perry, 1992). Este cuestionario está compuesto de 29 ítems en una escala de tipo Likert de 5 puntos que hacen referencia a conductas, pensamientos y sentimientos agresivos. El cuestionario se estructura en cuatro escalas: Agresividad física (9 ítems), agresividad verbal (5 ítems), ira (7 ítems) y hostilidad (8 ítems). La versión utilizada fue la de Andreu- Rodríguez et al. (2002) validado en una muestra española y que presenta un alfa Cronbach de 0.88, para la escala total, 0.86 para la escala de agresión física, 0.68 para la de agresión verbal, 0.77 para la de ira y 0.72 para la de hostilidad.

Escala de Deseabilidad Social (DS; Crowne y Marlowe, 1960). Se utilizó la adaptación española de Ferrando y Chico (2000). Esta escala evalúa la tendencia de la persona a presentarse de una forma socialmente deseable. Consta de 33 ítems en un formato de respuesta de verdadero o falso. A mayor puntuación, mayor presencia de deseabilidad social. El coeficiente de fiabilidad alpha de Cronbach de esta escala es de 0.78. Se incorporó esta escala para determinar las respuestas emitidas de manera socialmente deseable a la hora de responder a los cuestionarios de actitudes sexistas.

Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI; Glick y Fiske, 1996). Se utilizó la versión española, traducida y adaptada al castellano por Expósito et al. (1998). Consta de 22 ítems agrupados en dos subescalas que miden SH y SB en un formato de respuesta tipo Likert. La escala de SH presenta un coeficiente de alpha de 0.89 y la de SB 0.86. La fiabilidad del inventario es de 0.90.

Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS; Gratz y Roemer, 2004). Se utilizó la adaptación al castellano de Hervás y Jódar (2008). Consta de 36 ítems que evalúan 6 aspectos de la desregulación emocional a través de una escala Likert de 5 puntos. Las 6 sub-escalas son: Conciencia; impulsividad; metas; claridad; estrategias y no aceptación. A más puntuación total, más dificultades en la regulación emocional. Presenta una consistencia interna de alpha 0.93.

El Cuestionario de Actitudes hacia el Género y la Violencia (CAGV; Díaz-Aguado, 2002). Consta de 47 ítems entre los que se incluyen 40 afirmaciones sexistas y de justificación de la violencia y 7 que se orientan en sentido contrario con una escala de Likert de 7 puntos. Los ítems se agrupan en cuatro escalas: Creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación de la violencia como reacción (28 ítems); Creencias sobre la fatalidad biológica del sexismo y la violencia (8 ítems); Conceptualización de la violencia doméstica como un problema privado e inevitable (8 ítems); Valoración del acceso de la mujer al trabajo remunerado fuera del hogar y a puestos de poder y responsabilidad (3 ítems). El cuestionario presenta un coeficiente alpha de Cronbach de 0.93 para el factor 1, de 0.69 para el factor 2, un coeficiente de 0.55 para el factor 3 y un coeficiente alpha de 0.54 para el factor 4, presentando, además, niveles altos de fiabilidad y validez. En este trabajo sólo se utilizó la escala de Creencias sobre diferencias psicosociales y justificación de la violencia como reacción, por estar directamente relacionada con el objetivo planteado.

Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA; López-Pérez et al., 2008). Test compuesto por 33 ítems en una escala Likert de 5 puntos que mide la empatía en una estructura de 4 factores: Adopción de perspectivas; comprensión emocional; estrés empático y alegría empática. A más puntuación mayor empatía. El test presenta un alfa de Cronbach de 0.86 para el test global y oscila entre 0.70 y 0.78 para las cuatro dimensiones.

Procedimiento

En primer lugar se solicitó y obtuvo la aprobación del Comité de ética de investigación humana de la Universidad de Granada (Nº 352/CEIH/2017). Posteriormente se contactó con el profesorado de diferentes titulaciones de grado y posgrado de la Universidad de Granada, y se solicitó su consentimiento para acceder al aula. La selección de las titulaciones se hizo a través del procedimiento de bola de nieve, pero tratando de reunir títulos de todas las ramas que oferta la Universidad. Una vez en el aula se le explicaba al alumnado el propósito del estudio (conocer las actitudes y opiniones sobre determinadas cuestiones personales) y se les daban una serie de instrucciones para rellenar los diferentes instrumentos de medida que componían el dossier. Por último se les aclaraba que la participación era voluntaria, anónima y sin gratificación económica. A continuación, se les repartía el dossier con los 6 instrumentos presentados siempre en el mismo orden (AQ, ASI, DS, CAGV, DERS y TECA) y se concertaba otro día para pasar a recogerlos. Además, los participantes completaban una hoja que incluía el consentimiento informado. Una vez se les informaba de los objetivos del estudio, nadie se negó a participar.

Análisis estadísticos

Después de realizar los análisis descriptivos, se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la correlación entre la escala DS y las actitudes sexistas del ASI (SH y SB) y del factor 1 del CAGV (Creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación de la violencia como reacción). Posteriormente se realizaron análisis de regresión lineal para identificar qué variables predecían las actitudes sexistas, concretamente el sexismo hostil, el benévolo y las creencias sobre diferencias psicosociales y la justificación de la violencia como reacción.

RESULTADOS

Los resultados muestran que no hay una correlación significativa entre la DS y las dos escalas del ASI: SH (r = 0.067, p = 0.158) y SB (r = 0.004, p = 0.926). Tampoco se encontró correlación con el factor 1 del CAGV (r = 0.053, p = 0.270).

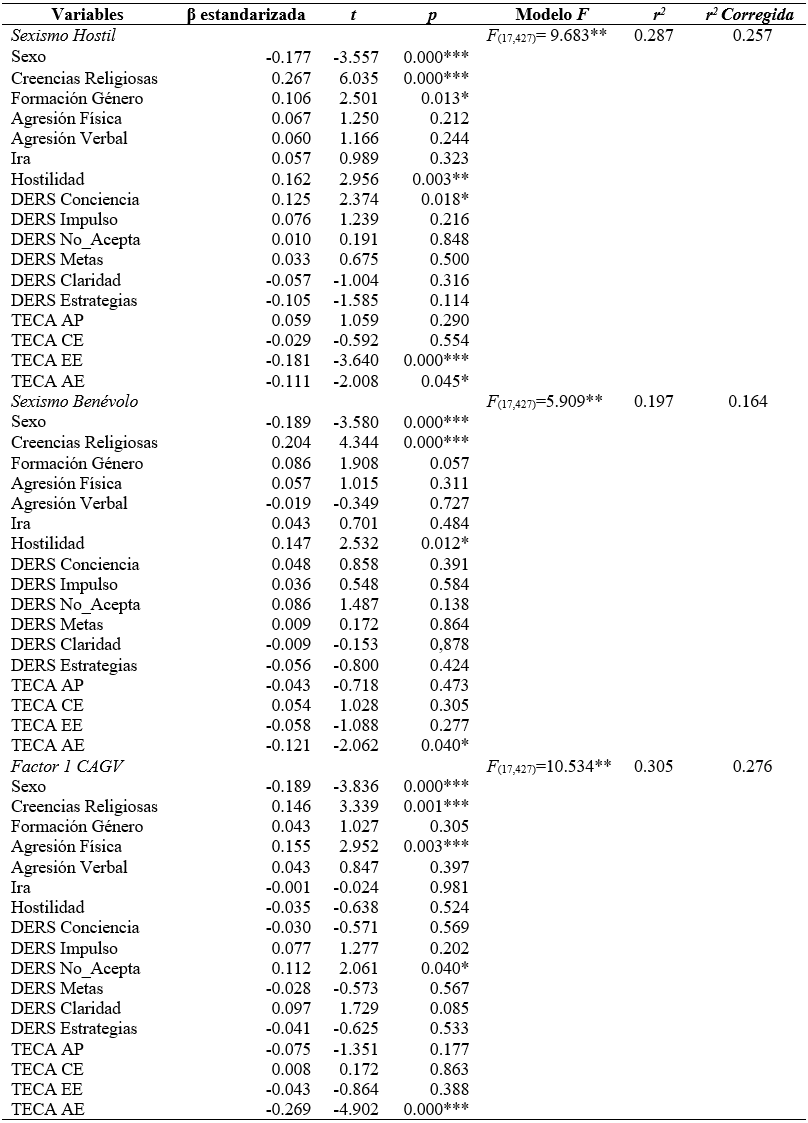

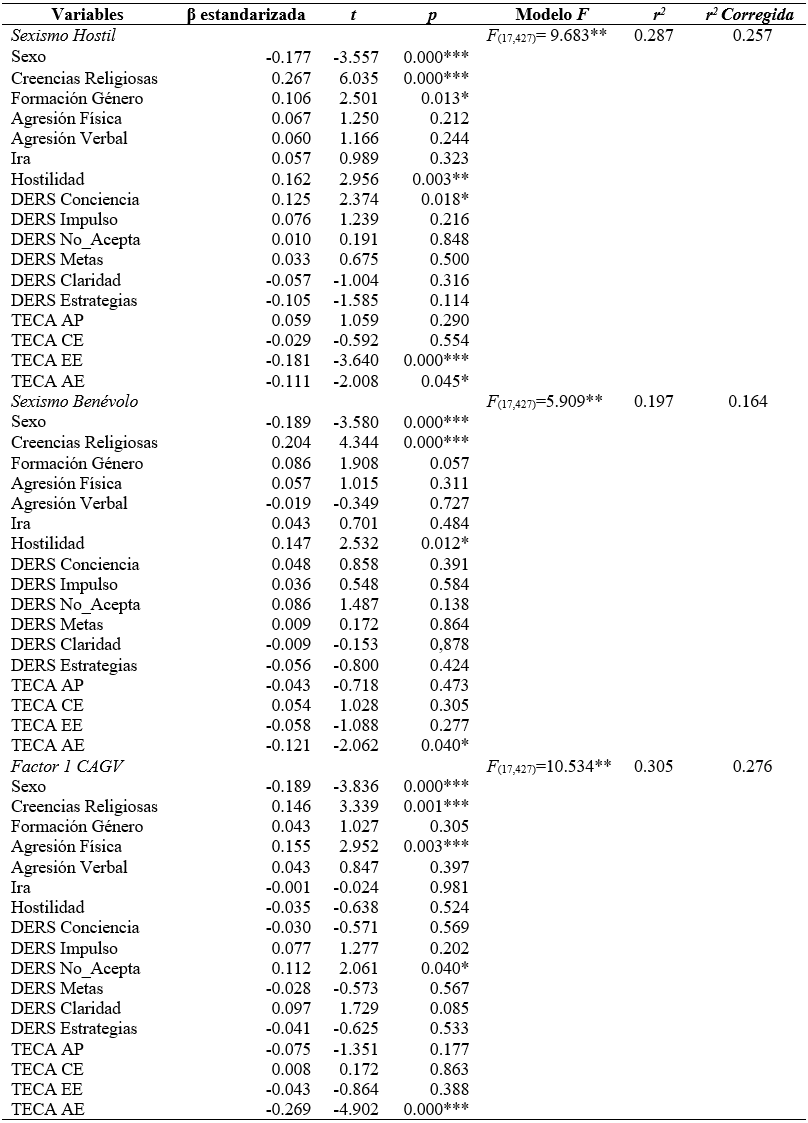

En la tabla 2 se presentan los resultados de los modelos de regresión lineal simple para variables relacionadas con el sexismo ambivalente (SH y SB) y el factor 1 del CAGV (Creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación de la violencia como reacción). Las variables predictoras fueron el sexo, las creencias religiosas, la formación en género, las escalas del cuestionario AQ, las sub-escalas del DERS y los factores del TECA. Para el análisis de regresión se utilizaron dos de las categorías de las creencias religiosas (ninguna y católica), excluyéndose la categoría de "otras" por no contar con una representación suficiente de participantes. Por otra parte, quienes habían recibido formación en género lo habían hecho a través de una institución relacionada con la actividad académica, bien en sus centros educativos escolares, bien, como asignaturas específicas de género y violencia en la universidad.

Tabla 2

Modelo de regresión lineal usando puntaciones de las

escalas de sexismo hostil y ambivalente como criterio y el sexo, creencias

religiosas, formación en género, subescalas de las variables de agresividad,

desregulación emocional y empatía como predictoras

Nota.

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p

< 0.001

Para el SH se han encontrado como variables predictoras el sexo (β= -0.177; p= <0.001, las creencias religiosas (β= 0.267; p= <0.001), la formación en género (β= 0.106; p= 0.013), la escala de hostilidad del AQ (β= 0.162; p= 0.003), la sub-escala "conciencia" del DERS (β= 0.125; p= 0.018), el factor estrés empático (EE) del TECA (β= -0.181; p= <0.001) y el factor alegría empática (AE) del TECA (β= -0.111; p= 0.045). Para el SB se han encontrado como variables predictoras el sexo (β= -0.189; p= <0.001), las creencias religiosas (β= 0.204; p= <0.001), la escala de hostilidad del AQ (β= 0.147; p= 0.012) y el factor alegría empática (AE) del TECA (β= -0.121; p= 0.040). Para el factor 1 del CAGV, se han encontrado como variables predictoras el sexo (β= -0.189; p= <0.001), las creencias religiosas (β= 0.146; p= 0.001), la escala de agresividad física del AQ (β= 0.155; p= 0.003), la sub-escala "No Aceptación" del DERS (β= 0.112; p= 0.040), y el factor alegría empática (AE) del TECA (β= -0.269; p= <0.001).

DISCUSIÓN

Este estudio trata de identificar variables que correlacionen con las actitudes sexistas para ampliar el abanico de intervenciones con población juvenil y disminuir la probabilidad de perpetrar actos violentos contra las mujeres. La violencia de género es un problema de salud pública que convierte en asesinos a una media de 50 hombres al año en España

1

. Además de intervenir en la modificación de las actitudes sexistas, otras variables se muestran importantes para modificar estos comportamientos. Los estudios demuestran que determinadas variables de personalidad y emocionales están relacionadas con la violencia. En este estudio se ha analizado la agresividad, la desregulación emocional y la empatía como predictoras de las actitudes sexistas y de la justificación de la violencia de género.

En primer lugar, los resultados ponen de manifiesto que las respuestas a los cuestionarios sobre creencias sexistas no han estado mediadas por la deseabilidad social. Una primera conclusión es la influencia del sexo y las creencias religiosas en las tres variables sobre creencias sexistas (SH, SB y Creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y justificación de la violencia como reacción). Los hombres de este estudio, mantienen creencias más tradicionales sobre el rol de las mujeres y de los hombres en la sociedad. Este resultado va en la línea de aquellos estudios que concluyen que hay diferencias en las creencias sexistas entre mujeres y hombres, puntuando más alto estos últimos (Zakrisson et al., 2012). El SH es el que directamente se relaciona con la perpetración de la VG (Dosil et al., 2020; Lynch y Renzetti, 2020; Malonda et al., 2018) por lo que podemos confirmar que el sexo es un buen predictor de la probabilidad de ejercer violencia sobre las mujeres, concretamente, el sexo masculino.

Por otra parte, se observa que el procesar la religión católica predice las actitudes sexistas, tanto aquellas más hostiles como las más benevolentes, incluso la justificación de la violencia como reacción. En la actualidad, se están desarrollando en todas las religiones movimientos para reducir prácticas y ritos machistas, pero aún existe un legado amplio en este sentido. Por ejemplo, hay fragmentos en el conjunto de libros sagrados de la religión católica que justifican y fomentan estas actitudes. En el Antiguo Testamento ya se culpabilizaba a las mujeres, "Por la mujer tuvo comienzo el pecado: por ella moriremos todos" (Eclesiástico 25,24. Biblia de Jerusalén). "A la mujer le dijo: "Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará" (Génesis, capitulo 3, 16. Biblia de Jerusalén). O en Jueces 19 (Biblia de Jerusalén), denominado "el levita y su concubina", se aprecia una justificación de la violencia que el hombre ejerce sobre su mujer por haber sido mancillada por otros hombres. Estos resultados están en concordancia con aquellos estudios que concluyen que la autorregulación religiosa introyectada, es decir, cuando se llevan a cabo las conductas religiosas para presentarse de forma socialmente deseable, y no por convencimiento interno, está asociada positivamente con el sexismo hostil y con la perpetración de la violencia de género (Lynch & Renzetti, 2020; Renzetti et al., 2017).

Los resultados muestran que la escala de hostilidad predice tanto el SH como el SB. La hostilidad, conforma el componente cognitivo a través del cual se activan los procesos intencionales de atribución de significados (López et al., 2009), en este caso, hay una atribución y actitud adversa hacia todo lo que contradice o cuestiona el modelo tradicional sexista establecido. Por otro lado, la agresión física predice las creencias sexistas sobre diferencias psicosociales y la justificación de la violencia como reacción, lo que supone el componente instrumental de la violencia para defender esos valores tradicionales, resaltando el valor y la fuerza cuando esos valores tradicionales de género se ven cuestionados. Esa justificación de la violencia hacia las mujeres incluiría aquellos sesgos atribucionales en los que se culpa a la mujer de la violencia que recibe, considerando que es ella la que provoca la situación de violencia (Diaz-Aguado, 2002).

Otro aspecto a destacar son los problemas en la regulación emocional y su correlación con las actitudes sexistas, en concreto la falta de atención y reconocimiento de las propias emociones y la no aceptación de las emociones negativas. El sexismo refuerza el estereotipo de que los hombres no deben de manifestar sus emociones negativas al representar un signo de debilidad. Estos problemas en la regulación y manifestación emocional correlacionan positivamente con llevar a cabo agresiones psicológicas, e incluso es más probable que los varones que no aceptan sus emociones negativas, utilicen la agresión para llevar a cabo sus deseos sexuales, al confundir esas emociones negativas con la excitación sexual y poder así mitigarla (Shorey et al., 2011). Este resultado muestra la importancia de trabajar y educar en el reconocimiento, manejo y aceptación de las diferentes emociones, para disminuir la probabilidad de la comisión de conductas agresivas hacía las mujeres.

Por otro lado, fomentar las conductas empáticas correlaciona negativamente con las actitudes sexistas. La capacidad de compartir tanto las emociones negativas como positivas de otra persona, ponerse en su lugar, disminuye la probabilidad de agresión. Los maltratadores con menor capacidad empática cometen más actos de violencia, tanto física como psicológica (Covell et al., 2007). Los resultados muestran que el estrés empático (el compartir las emociones negativas de otra persona) correlaciona negativamente con el SH y la alegría empática (compartir las emociones positivas) correlaciona negativamente con el SB y con la justificación de la violencia sexista. Por tanto, aumentar la capacidad empática, el identificar las emociones de las demás personas, disminuye la probabilidad de agredirlas.

Por último, resaltar que la formación recibida en género correlaciona negativamente con las actitudes sexistas más hostiles, pero no con las más sutiles e incluso con el ejercicio de la violencia. Sería necesario revisar la formación impartida en los centros escolares y universitarios para incidir y visibilizar esa violencia y actitudes más benévolas, que también suponen una discriminación y que son la base y justificación del SH, y pueden llevar a la manifestación de episodios violentos contra las mujeres. Esta formación debería de incluir el cuestionamiento de actitudes y comportamientos enmascarados como positivos, como por ejemplo pensar que las mujeres deben de ser protegidas y cuidadas por los hombres, o que las mujeres son más delicadas y sensibles que los hombres.

Este estudio presenta limitaciones, la principal es el diseño transversal que impide establecer relaciones causales. Además, aunque la muestra incluye estudiantes de varias ramas de conocimiento, algunas titulaciones no están representadas o tienen un mínima representación, como aquellas más masculinizadas (ingenierías o ciencias) y esto se aprecia en la proporción de hombres de la muestra (menos de un 25%). No obstante, esta participación desigual también es un reflejo de la realidad universitaria, donde ha crecido y sigue creciendo el número de estudiantes mujeres en todos los títulos ofertados por la universidad. Sería necesario muestras con proporciones más igualitarias entre hombres y mujeres y las diferentes ramas del conocimiento. En este estudio no se han tenido en cuenta otras variables socio-demográficas que pudieran influir en las respuestas de la muestra como experiencias previas en violencia de género, o algún otro tipo de maltrato en la infancia que condicionara el desarrollo emocional y empático de la muestra. También sería interesante comprobar si estos resultados se reproducen en jóvenes que no cursan estudios universitarios.

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio contribuyen a ampliar el espectro de variables a trabajar en el momento de diseñar programas de intervención contra las actitudes sexistas en población joven. Formar en igualdad de género, cuestionando algunas doctrinas impartidas por la religión, junto con el aprendizaje del reconocimiento y la gestión de las emociones tanto propias como ajenas, amplia el campo de intervención para disminuir la probabilidad de agresiones contra las mujeres.

REFERENCIAS

Allen, C. T., Swan, S. C., & Raghavan, C. (2009). Gender Symmetry, Sexism, and Intimate Partner Violence. Journal of Interpersonal Violence, 24(11), 1816–1834. https://doi.org/10.1177/0886260508325496

Anderson, C. A., & Anderson, K. B. (2008). Men who target women: Specificity of target, generality of aggressive behavior. Aggressive Behavior, 34(6), 605–622. https://doi.org/10.1002/ab.20274

Andreu-Rodríguez, J. M., Peña-Fernández, M. E. y Graña-Gómez, J. L. (2002). Adaptación psicométrica de la versión española del Cuestionario de Agresión. Psicothema, 14(2), 476-482. http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=751

Aromäki, A. S., Haebich, K., & Lindman, R. E. (2002). Age as a modifier of sexually aggressive attitudes in men. Scandinavian Journal of Psychology, 43(5), 419–423. https://doi.org/10.1111/1467-9450.00310

Bliton, C. F., Wolford-Clevenger, C., Zapor, H., Elmquist, J., Brem, M. J., Shorey, R. C., & Stuart, G. L. (2016). Emotion Dysregulation, Gender, and Intimate Partner Violence Perpetration: An Exploratory Study in College Students. Journal of Family Violence, 31(3), 371–377. https://doi.org/10.1007/s10896-015-9772-0

Boira, S., Chilet-Rosell, E., Jaramillo-Quiroz, S., & Reinoso, J. (2017). Sexismo, pensamientos distorsionados y violencia en las relaciones de pareja en estudiantes universitarios de Ecuador de áreas relacionadas con el bienestar y la salud. Universitas Psychologica, 16(4), 1. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy16-4.spdv

Bomar, G. (2017). Emotion Regulation Moderates the Relation between Family-of-Origin Violence and Intimate Partner Violence in Men Arrested for Domestic Violence. University of Tennessee Honors Thesis Projects.

https://core.ac.uk/download/pdf/268793477.pdf

Buss, A. H., y Perry, M. P. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459. doi: 10.1037//0022-3514.63.3.452

Covell, C. N., Huss, M. T., & Langhinrichsen-Rohling, J. (2007). Empathic Deficits Among Male Batterers: A Multidimensional Approach. Journal of Family Violence, 22(3), 165–174. https://doi.org/10.1007/s10896-007-9066-2

Cross, E. J., Overall, N. C., Hammond, M. D., & Fletcher, G. J. O. (2017). When Does Men’s Hostile Sexism Predict Relationship Aggression? The Moderating Role of Partner Commitment. Social Psychological and Personality Science, 8(3), 331–340. https://doi.org/10.1177/1948550616672000

Crowne, D.P. y Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24, 349-354.https://doi.org/10.1037/h0047358

Delgado Alvarez, M. C., Sánchez Gomez, M. C.,

& Fernandez-Davila Jara, P. A. (2012). Atributos y

estereotipos de género asociados al ciclo de la violencia contra la mujer.

Universitas

Psychologica, 11(3),

778. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy11-3.aega

Díaz-Aguado, M. J. (2002). Prevenir la violencia contra las mujeres construyendo la igualdad. Madrid: Instituto de la Mujer.

https://www.researchgate.net/publication/277713697_Prevenir_la_violencia_contra_las_mujeres_construyendo_la_igualdad_Programa_para_Educacion_Secundaria

Dosil, M., Jaureguizar, J., Bernaras, E., & Sbicigo, J. B. (2020). Teen Dating Violence, Sexism, and Resilience: A Multivariate Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2652. https://doi.org/10.3390/ijerph17082652

Eckhardt, C. I., Samper, R. E., & Murphy, C. M. (2008). Anger Disturbances Among Perpetrators of Intimate Partner Violence: Clinical Characteristics and Outcomes of Court-Mandated Treatment. Journal of Interpersonal Violence, 23(11), 1600–1617. https://doi.org/10.1177/0886260508314322

Eckhardt, C. I., Samper, R., Suhr, L., & Holtzworth-Munroe, A. (2012). Implicit Attitudes Toward Violence Among Male Perpetrators of Intimate Partner Violence: A Preliminary Investigation. Journal of Interpersonal Violence, 27(3), 471–491. https://doi.org/10.1177/0886260511421677

Expósito, F., Moya, M. y Glick, P. (1998). Sexismo ambivalente: medición y correlatos. Revista de Psicología Social, 55, 893-905. https://www.uv.es/~friasnav/LecturaCompl1.pdf

Ferrando, P. J., y Chico, E. (2000). Adaptación y análisis psicométrico de la escala de Marlowe and Crowne. Psicothema, 12, 383-389. http://www.psicothema.es/pdf/346.pdf

Flood, M., & Pease, B. (2009). Factors Influencing Attitudes to Violence Against Women. Trauma, Violence, & Abuse, 10(2), 125–142. https://doi.org/10.1177/1524838009334131

Garaigordobil, M. (2015). Sexismo y expresión de la ira: Diferencias de género, cambios con la edad y correlaciones entre ambos constructos. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 24(1), 35-42. https://www.redalyc.org/pdf/2819/281944843005.pdf

Garaigordobil, M., & Aliri, J. (2012). Parental Socialization Styles, Parents’ Educational Level, and Sexist Attitudes in Adolescence. The Spanish Journal of Psychology, 15(2), 592–603. https://doi.org/10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n2.38870

Gardner, F. L., Moore, Z. E., & Dettore, M. (2014). The Relationship Between Anger, Childhood Maltreatment, and Emotion Regulation Difficulties in Intimate Partner and Non-Intimate Partner Violent Offenders. Behavior Modification, 38(6), 779–800. https://doi.org/10.1177/0145445514539346

Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491–512. https://doi.org/10.1037/0022-3514.70.3.491

Gortner, E. T., Gollan, J. K., & Jacobson, N. S. (1997). Psychological Aspects of Perpetrators of Domestic Violence and their Relationship with the Victims. Psychiatric Clinics of North America, 20(2), 337–352. https://doi.org/10.1016/S0193-953X(05)70316-6

Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41–54. https://doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94

Haynie, D. L., Farhat, T., Brooks-Russell, A., Wang, J., Barbieri, B., & Iannotti, R. J. (2013). Dating Violence Perpetration and Victimization Among U.S. Adolescents: Prevalence, Patterns, and Associations With Health Complaints and Substance Use. Journal of Adolescent Health, 53(2), 194–201. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.02.008

Herrero, J., Rodríguez, F. J., & Torres, A. (2017). Acceptability of Partner Violence in 51 Societies: The Role of Sexism and Attitudes Toward Violence in Social Relationships. Violence Against Women, 23(3), 351–367. https://doi.org/10.1177/1077801216642870

Hervás, G. y Jódar, R. (2008). Adaptación al Castellano de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional. Clínica y Salud, 9, 139-156. https://scielo.isciii.es/pdf/clinsa/ v19n2/v19n2a01.pdf

Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2004). Empathy and offending: A systematic review and meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9(5), 441–476. https://doi.org/10.1016/j.avb.2003.03.001

López, M., Sánchez, A., Rodríguez, L., Fernández, M. (2009). Propiedades psicométricas del cuestionario AQ aplicado a población adolescente. Universidad Camilo José Cela. EduPsykhé, 8(1), 79-94. https://journals.ucjc.edu/EDU/article/view/3819

López-Pérez, B., Fernández-Pinto, I. y Abad, F. J. (2008). TECA, Test de Empatía Cognitiva y Afectiva. Madrid: Tea Ediciones, S.A. http://web.teaediciones.com/TECA--TEST-DE-EMPATIA-COGNITIVA-Y-AFECTIVA.aspx

Lynch, K. R., & Renzetti, C. M. (2020). Alcohol Use, Hostile Sexism, and Religious Self-Regulation: Investigating Risk and Protective Factors of IPV Perpetration. Journal of Interpersonal Violence, 35(17–18), 3237–3263. https://doi.org/10.1177/0886260517708758

Malonda, E., Llorca, A., Tur-Porcar, A., Samper, P., & Mestre, M. (2018). Sexism and Aggression in Adolescence—How Do They Relate to Perceived Academic Achievement? Sustainability, 10(9), 3017. https://doi.org/10.3390/su10093017

McNulty, J. K., & Hellmuth, J. C. (2008). Emotion regulation and intimate partner violence in newlyweds. Journal of Family Psychology, 22(5), 794–797. https://doi.org/10.1037/a0013516

Murnen, S. K., Wright, C., & Kaluzny, G. (2002). If “Boys Will Be Boys,” Then Girls Will Be Victims? A Meta-Analytic Review of the Research That Relates Masculine Ideology to Sexual Aggression. Sex Roles, 46(11/12), 359–375. https://doi.org/10.1023/A:1020488928736

Norlander, B., & Eckhardt, C. (2005). Anger, hostility, and male perpetrators of intimate partner violence: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 25(2), 119–152. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.10.001

Puente- Martínez, A., Ubillos-Landa, S., Echeburúa, E., & Páez-Rovira, D. (2015). Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: Una revisión de meta-análisis y estudios recientes. Anales de Psicología, 32(1), 295. https://doi.org/10.6018/analesps.32.1.189161

Renzetti, C. M., DeWall, C. N., Messer, A., & Pond, R. (2017). By the Grace of God: Religiosity, Religious Self-Regulation, and Perpetration of Intimate Partner Violence. Journal of Family Issues, 38(14), 1974–1997. https://doi.org/10.1177/0192513X15576964

Rodríguez, Y., Lameiras, M., Carrera, M., & Failde, J. (2010). Evaluación de las actitudes sexistas en estudiantes españoles/as de educación secundaria obligatoria. Psychologia, 4(1), 11–24. https://doi.org/10.21500/19002386.1155

Rodríguez, Y., y Magalhães, M. J. (2013). El sexismo moderno en estudiantes universitarios/as. AGIR - Revista Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas,1(2), 113-121. https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/68830/2/87987.pdf

Shorey, R. C., Brasfield, H., Febres, J., & Stuart, G. L. (2011). The Association Between Impulsivity, Trait Anger, and the Perpetration of Intimate Partner and General Violence Among Women Arrested for Domestic Violence. Journal of Interpersonal Violence, 26(13), 2681–2697. https://doi.org/10.1177/0886260510388289

Stith, S. M., Smith, D. B., Penn, C. E., Ward, D. B., & Tritt, D. (2004). Intimate partner physical abuse perpetration and victimization risk factors: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 10(1), 65–98. https://doi.org/10.1016/j.avb.2003.09.001

Tager, D., Good, G. E., & Brammer, S. (2010). “Walking over 'em”: An exploration of relations between emotion dysregulation, masculine norms, and intimate partner abuse in a clinical sample of men. Psychology of Men & Masculinity, 11(3), 233–239. https://doi.org/10.1037/a0017636

Zakrisson, I., Anderzén, M., Lenell, F., & Sandelin, H. (2012). Ambivalent sexism: A tool for understanding and improving gender relations in organizations: Ambivalent sexism. Scandinavian Journal of Psychology, 53(1), 64–70. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2011.00900.x

Notas

*

Artículo de investigación.

1

Datos del Instituto Nacional de Estadística: https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ultima-victima/109/espana/106#:~:text=Estad%C3%ADstica%20anual%20del%20INE,que%20en%20el%20a%C3%B1o%202018.

Notas de autor

a Autor de correspondencia. Correo electrónico: nperez@ugr.es

Información adicional

Para

citar este artículo: Piñar Prats, A., Perez

Marfil, M. N. (2024).

Predictores de actitudes sexistas en población

universitaria: Agresividad, regulación emocional, empatía y religión. Universitas Psychologica,

23, 1-12. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy23.pasp