Cuando se habla de fomentar una educación física (en adelante EF) emocional que favorezca la vivencia en el mismo sentido, como forma de igualdad de oportunidades y de coeducación, se debe facilitar que tanto los chicos como las chicas puedan llegar a vivir el mismo tipo de experiencias emocionales. Como mencionan Serrano y Andreu (2016), las habilidades emocionales determinan el bienestar. Tener éxito, fracasar, competir, no clasificar a vencedores y perdedores, participar en un grupo mixto y también segregado, intervenir en juegos masculinos y también en juegos femeninos y mixtos, etc., son algunos de los escenarios que deberían presentarse tanto a los chicos como a las chicas. De ahí deriva la necesidad de profundizar en la influencia de estas variables sobre la vivencia emocional. Favorecer una EF que potencie vivencias emocionales como forma de igualdad de oportunidades, implica considerar que el alumnado es el principal agente y protagonista del acto educativo. Sin embargo, también es necesario conocer el papel destacado que puede ejercer el educador.

Teniendo en cuenta que a través de la conducta motriz el alumno es protagonista del acto educativo, resulta interesante conocer cuáles juegos o dominios de acción motriz suscitan emociones positivas en mayor grado. Atendiendo a Parlebas (2001), los juegos se pueden clasificar en: psicomotores, cuando el jugador actúa solo sin que exista interacción motriz con otros jugadores; de oposición, cuando el jugador se opone a otro jugador y ambos persiguen objetivos motores diferentes; de cooperación, cuando el jugador colabora con al menos otro jugador para alcanzar un objetivo común; y de cooperación-oposición, cuando los jugadores pueden colaborar y oponerse a los otros participantes. Tomando en consideración las características de los distintos tipos de juegos, en las que se activan diferentes procesos, es probable que los efectos desencadenados a diferentes niveles, como puede ser en el terreno emocional, resulten desiguales (Lavega, 2018). Como lo menciona Parlebas (2001), la EF implica la educación de las conductas motrices del alumno. Además, como señalan Lavega et al. (2011), durante el transcurso de un juego (independientemente del dominio), cualquier conducta motriz muestra la participación orgánica del alumno, pero también las vivencias personales que experimenta como jugador (personalidad, expectativas, emociones, etc.). Por ello, sería interesante intervenir con las distintas familias de juegos y conocer si los jugadores experimentan vivencias en función de la naturaleza del juego, es decir, prestando atención a la lógica interna del mismo (relaciones con los demás, con el espacio, con el tiempo y con los materiales).

En los juegos sociomotores, la vivencia emocional positiva es mayor que en los juegos psicomotores, pero también se ha observado que los juegos de oposición originan menor intensidad de emociones positivas, en relación con los juegos cooperativos y los juegos de cooperación-oposición (Alonso et al., 2013). Además, las prácticas motrices con presencia de al menos un oponente generan intensidades más altas de emociones negativas (Duran et al., 2014). Atendiendo a la lógica interna, existen evidencias científicas que demuestran que la presencia o ausencia de la competición, también determina la vivencia emocional (Muñoz et al., 2017). Se da mayor intensidad emocional en los juegos con presencia de competición, que en los juegos con ausencia de competición (Duran et al., 2014).

También es preciso indicar que un alumno no va a aprender si no quiere aprender. Es por ello, que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser significativo, con el fin de que se susciten emociones positivas y estas a su vez involucren al alumno en el proceso (García, 2012). Este mismo autor sostiene que:

En el aula muchas veces el aprender

depende más de la emoción, que, de la razón con que se trabajan los objetivos

del aprendizaje, y se actúa sobre los mismos. Todo esto nos conduce a señalar

que, si se gana el corazón del alumno o de la alumna, el aprendizaje está

prácticamente asegurado. (p. 19)

Es por ello que García (2012), afirma que todo docente llena de emociones y sentimientos el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que será necesario su control y manejo. Ante esta idea Campos (2010), aporta que para facilitar el aprendizaje, tanto un clima favorable en el aula como un docente con formación emocional, son elementos sustanciales. De hecho, todo lo experimentado, vivido y sentido por el alumno en el ámbito escolar, tendrá una transferencia en otros ámbitos distintos (Martínez-Otero, 2007).

A menudo los alumnos presentan grandes lagunas en la expresión y regulación de sus emociones (Mestre & Fernández-Berrocal, 2007; Trinidad & Johnson, 2002). Esas lagunas, tal como describen Miñaca et al. (2013), suponen obstáculos en el bienestar personal y social, así como, en el rendimiento académico o en la expresión de conductas disruptivas. Pena y Repetto (2008), demuestran que los alumnos que son capaces de dominar las conductas derivadas de sus emociones, es decir, los alumnos que son emocionalmente inteligentes mejoran el rendimiento académico, previniendo conductas disruptivas, el estrés y la ansiedad, entre otras. El objetivo que se traduce desde la educación emocional es que todos los sujetos que conforman el ámbito educativo desarrollen la inteligencia emocional (IE) para resolver problemas con éxito y asertividad (Fernández-Berrocal & Ruíz-Aranda, 2008). Es decir, hay que trabajarlo durante todo el proceso educativo con las adaptaciones oportunas a nivel académico y personal, así como con todos los miembros que intervienen en el proceso: profesores, alumnos, familiares, etc. (Caballero et al., 2016; Miñaca et al., 2013).

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de asociar la vivencia emocional a las características propias del juego (lógica objetiva-estructural), así como a las conductas motrices (lógica subjetiva de la persona), pero ¿sería necesario considerar también la lógica didáctica del docente? Es decir, ¿las decisiones docentes en las sesiones de EF determinarán la vivencia emocional?

La lógica didáctica del docente

Ramírez y Matarranz (2015), exponen la necesidad de impulsar buenas prácticas en materia de juventud, educación, cultura y deporte para favorecer la relación de los roles femeninos y masculinos, pues, aunque Europa desarrolla una política de igualdad de género en materia educativa, actualmente el género femenino sigue sin valorarse lo suficiente a nivel académico y profesional.

En la escuela se ha pasado de educar en grupos segregados a educar en grupos mixtos. Con esa medida se pretende fomentar la coeducación, es decir, promover la igualdad entre géneros (Valdivia et al., 2010). Según Alario y Alguita (1999), la coeducación se define como “el proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes y encaminada hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentadas” (p. 40). De manera que la coeducación también contempla el desarrollo emocional. Hill y Cleven (2005), mantienen que cuando se plantean actividades deportivas mixtas, el género masculino tiene una visión más positiva que el género femenino. Este hecho puede ser la consecuencia de que la mujer se ha incorporado más tarde a este tipo de prácticas por la cultura y los estereotipos fijados y se han venido segregando las prácticas deportivas. De hecho, en el momento que el juego se vincula a la deportivización la participación masculina predomina (Lavega, 2006), es decir, los juegos son practicados por grupos exclusivamente masculinos y los menos deportivizados son practicados por grupos mixtos y de distintas edades.

Según Eccles y Harold (1991), al intervenir en agrupaciones mixtas es posible que exista escasa participación del género femenino, debido a la exposición de amenazas verbales y contacto físico por parte del género masculino. Además, Camarero et al. (1997), manifiestan que en las sesiones de EF suelen vivenciarse discriminaciones por cuestión de género. Por estos motivos Ramos y Hernández (2014), mantienen que no se deberían realizar las agrupaciones al azar o sin ningún criterio, sino que se deberían considerar aspectos como las agrupaciones de acuerdo con el nivel de habilidad, para garantizar que los grupos sean homogéneos. En este sentido, Van den Berghe et al. (2014), observan que, al jugar baloncesto, los adolescentes, especialmente las chicas tienen menor competencia percibida que los chicos, sin embargo, ellas aumentan la competencia percibida cuando juegan agrupadas por el mismo género. Por ello, los contenidos a impartir también serán determinantes, pues solo la igualdad de género se consigue si el docente es capaz de diseñar sesiones con contenidos alternativos que aumenten la participación del alumnado con participación más baja (Ramos y Hernández, 2014). Una solución sería que los docentes orientaran la metodología y los programas específicos, corrigiendo en todo momento las situaciones discriminatorias que se puedan dar durante el juego (Planchuelo, 2008).

El tipo de agrupamiento de forma mixta o segregada por género se debe considerar para el desarrollo del bienestar afectivo (Muñoz et al., 2017). En el estudio de Kinchin (2004), sobre educación deportiva se observa que, al jugar solo chicos, algunos de ellos reconocen sentirse rechazados o intimidados por el resto de los compañeros. Según el autor puede deberse a la elección del juego con una cultura predominante masculina que da lugar a la exclusión por la predominancia de algunas formas de masculinidad. Es decir, seguramente los alumnos al jugar solo con chicos sienten culturalmente que deben dar más en el juego y por ello llegan a tener esas vivencias. Quizá al jugar en grupos mixtos, los chicos sienten menos rechazo o vergüenza al sentirse más valorados por las chicas de su grupo como ocurrió en el estudio de O’Donovan (2003). Este puede ser uno de los motivos por los que Ramos y Hernández (2014), llegan a la conclusión de que, en los agrupamientos mixtos por nivel de habilidad, se fomentan las conductas positivas de igualdad de género, mientras que las conductas negativas están determinadas, no por el tipo de agrupamiento, sino por las desigualdades a nivel motor.

Por otra parte, los futuros formadores deberían tener en cuenta no sola equidad en la EF, sino también, la estrategia didáctica a emplear para saber cómo agrupar a los alumnos en los juegos deportivos. Sáez de Ocáriz et al. (2018), al plantear juegos cooperativos afirman la existencia de diferentes tendencias al participar en agrupaciones del mismo género y en agrupaciones de género mixto. Al participar solo chicas los conflictos generados son de baja intensidad mientras que, al participar solo chicos, los conflictos que tienen lugar son de alta intensidad. Sin embargo, al participar en agrupaciones mixtas la intensidad de los conflictos generada es media. Por tanto, no deberían pasar por alto la coeducación, ya que interesa saber hasta qué punto se deben agrupar de forma segregada o mixta. Según Lavega et al. (2011), la coeducación debe ser contemplada por los docentes en las sesiones de EF, por ejemplo, evitando la competición discriminativa. Este autor propone prácticas cooperativas o juegos de contacto corporal, que permitan potenciar las relaciones sociales entre chicos y chicas.

Según Suberviola (2020), son muy pocos los docentes que integran la coeducación-emocional en sus clases. Por tanto, los docentes al realizar la planificación orientada al desarrollo emocional y afectivo, así como a la consecución del bienestar del alumnado, deberán personalizar la enseñanza, evitando desigualdades entre chicos y chicas, favoreciendo entonces la coeducación y organizando los grupos de manera adecuada.

Cantón (2001), considera que la práctica de actividad física-deportiva aporta beneficios positivos en el bienestar del participante. Esto no siempre es así ya que depende de cómo se enfoque o planifique esa práctica motriz (Sánchez & Cantón, 2001). No todos los alumnos experimentan las mismas vivencias en los juegos deportivos propuestos y el docente debe ser consciente de ello. Sáez de Ocáriz et al. (2017), observan que los estados emocionales mejoran cuando los participantes juegan de forma segregada en las situaciones motrices de expresión cooperativa y consideran que ello, puede ser consecuencia de una catalogación cultural de práctica femenina que provoca vivencias más positivas cuando participan agrupado por mismo género.

Todos estos resultados muestran la necesidad de incorporar la coeducación en los programas de EF con el fin de asegurar equidad emocional entre la mujer y el hombre, pues como afirma Lomas (2004), los chicos también lloran. Altable (1997), concibe la coeducación sentimental como “aquella que, partiendo del diagnóstico de las emociones y sentimientos de género, intentará, mediante intervenciones conscientes y positivas, educar en la expresión saludable de emociones y sentimientos sin los estereotipos de género” (p. 65). Según el autor para que la coeducación sentimental o emocional tenga cabida en la escuela, es decir, para que estén presentes los principios de igualdad, respeto y cooperación entre géneros, es fundamental no sólo un cambio del currículo manifiesto, sino también transformar el currículo oculto. Tanto los valores como las normas inconscientes de conducta aprendidas por alumnos, alumnas, padres, madres, docentes, etc., seguirían influyendo si no se abarcan todos los elementos de los que depende la equidad. Por tanto, considerando que la adquisición de competencias emocionales depende del género (Molero et al., 2010), la coeducación emocional en la enseñanza debe ser entendida como uno de los elementos clave.

Ante esta necesidad, el estudio se centrará en conocer si la decisión docente a la hora de realizar las agrupaciones mixtas (grupos compuestos tanto por el género femenino como por el masculino) o agrupaciones del mismo género (grupos sólo femeninos y grupos sólo masculinos), determina la vivencia emocional en los juegos deportivos de oposición. Ello puede tener gran repercusión para la EF española en particular, al igual que para la educación en general. Nazar y Zapata (2000), mantienen que para favorecer el bienestar hay que atender a las capacidades individuales y personales. Por tanto, los docentes de EF deberían considerar el tipo de agrupación al realizar la planificación orientada al desarrollo tanto emocional como afectivo, así como a la consecución de la felicidad en pro del bienestar de los alumnos, personalizando la enseñanza, evitando desigualdades entre chicos y chicas en busca del favorecimiento a la coeducación.

Resulta necesario garantizar una adecuada formación para futuros formadores, considerando el bienestar emocional y la coeducación (desde el tipo de agrupación), en este caso, en los juegos deportivos de oposición debido a la escasez de estudios previos encontrados.

El objetivo general de este trabajo consistió en conocer si existen diferentes tendencias entre los alumnos y alumnas participantes, así como las emociones que dicen experimentar en juegos deportivos de oposición con y sin competición. Además, se concretó la importancia en determinar si esta tendencia se manifiesta constante en los grupos mixtos y en los segregados por género.

Método

Participantes

Participaron un total de 73 alumnos (51 chicos y 22 chicas) de entre 19 y 23 años, del grado en ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), matriculados en la asignatura ‘Sistemática del ejercicio y juegos motores’, correspondiente al segundo curso.

La realización del estudio se integró en la planificación de la asignatura, convirtiéndose en un contenido más en el que el alumnado debía participar y realizar tareas habituales del curso. Concretamente cada sesión del estudio generaba a cada alumno un trabajo posterior de valoración y evaluación de sus emociones por escrito.

Todos los alumnos firmaron un consentimiento informado previo a la realización de las sesiones prácticas. Dicho consentimiento marcaba todas las pautas recogidas por la Comisión de Bioética de la universidad, que a su vez evaluó positivamente el presente estudio.

Instrumentos

Para la identificación de la intensidad emocional se empleó la escala Games and Emotion Scale (GES) validada por Lavega et al. (2013) y utilizada en otros estudios como en el de Lavega et al. (2014). Al finalizar cada juego, los alumnos marcaban el nivel de intensidad (de 0 a 10) que habían experimentado en cada una de las trece emociones (Bisquerra, 2003). El cero significaba que no se había sentido esa emoción, y el diez implicaba que se había vivido con máxima intensidad. Los juegos deportivos tradicionales se realizaron durante cuatro sesiones de 1,5 horas. En los distintos grupos de alumnos se siguió un orden diferente en los juegos, paliando el efecto de arrastre en los datos obtenidos. Las sesiones fueron dirigidas por la docente de la asignatura, que presentaba el juego explicando las reglas y solventando dudas. Una vez empezaba el juego, la docente no intervenía motivando, ayudando, ni aportando feedback.

Procedimiento

a) Formación emocional y familiarización cuestionarios:

Previa a la realización de las sesiones del estudio, se realizó un periodo de formación emocional básica. Dicha formación fue realizada por primera vez durante las sesiones prácticas previas de la propia asignatura y por la docente de la misma. La duración total de la formación fue de cuatro horas divididas en dos sesiones de dos horas. Dichas sesiones de formación tenían por objetivo familiarizar con las emociones básicas aportadas por la literatura especializada en educación emocional (Bisquerra, 2000). El objetivo consistía en que los alumnos pudiesen reconocer las diferentes emociones que reflejaban sus compañeros y en sí mismos a través de diferentes situaciones motrices lúdicas y expresivas. A través de situaciones motrices se planteaban diferentes momentos en los que se focalizaba la atención en diferenciar emociones por rasgos faciales, gestuales, etc. Los alumnos al terminar cada sesión evaluaban lo que habían sentido en cada juego y se exponía en clase dentro de un debate final. A su vez, este periodo de formación sirvió de familiarización con el instrumento de investigación que se utilizaría en las sesiones posteriores.

b) Distribución de grupos:

Teniendo en cuenta los objetivos del estudio, se distribuyeron los participantes en dos tipos de grupos: a) Un grupo de 40 alumnos y 11 alumnas que conformaban un grupo dentro de la asignatura y b) un grupo de 22 alumnos (11 chicas y 11 chicos) creado con la intención de poder analizar las diferencias teniendo en cuenta las agrupaciones por género.

c) Desarrollo de las sesiones prácticas:

La relación entre participantes e investigador se mantuvo con claros fines hacia la investigación. La labor del investigador sólo fue de investigador y no de formador. Los juegos planteados en las cuatro sesiones fueron: a) primera sesión de juegos de oposición con competición en agrupaciones mixtas; b) segunda sesión de juegos de oposición sin competición en agrupaciones mixtas; c) tercera sesión de juegos de oposición con competición en agrupaciones del mismo género; y d) cuarta sesión de juegos de oposición sin competición en agrupaciones del mismo género.

d) Criterios de selección de los juegos deportivos:

Los criterios de inclusión fueron: a) juegos deportivos tradicionales en la cultura española sin sesgo de género; b) debían representar al dominio de oposición; c) tenían que representar los principios pedagógicos para la formación de los alumnos dentro de la asignatura de sistemática del ejercicio y juegos motores; d) realizados en espacios deportivos estandarizados; e) sin emplear material deportivo; f) sencillos de ejecutar; y g) en la 1ª y 3ª sesión se emplearon juegos con competición; en la 2ª y la 4ª fueron juegos sin un ganador final.

Análisis de datos

Se valoró el ajuste a la normalidad de los datos (intensidad de las emociones vividas) mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.

El enfoque paramétrico ajustó una distribución continua a la variable dependiente (intensidad en las diferentes emociones), teniendo en cuenta la existencia de variables intrasujetos. El modelo elegido para analizar los datos cuantitativos obtenidos a través del GES fueron las ecuaciones de estimación generalizadas (GEE), familia Gaussiana (GLM) de correlación intercambiable. Se aplicaron comparaciones múltiples post-hoc en todos los factores de más de dos categorías. El tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo a través del paquete estadístico SPSS versión 19 y STATA SE versión 10, utilizando para todas las pruebas el nivel de significación universalmente aceptado de p < 0.05.

En los datos del GES el modelo consideró tres factores intrasujetos: 1) tipo de emoción (positiva, negativa y ambigua); 2) competición (con o sin competición); y 3) agrupamiento (segregado o mixto); y un factor intersujetos: género (masculino o femenino). Siendo la variable dependiente la intensidad de cada emoción (0-10) manifestada por el sujeto.

Resultados

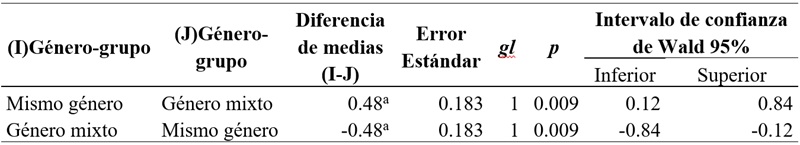

No se encontraron diferencias significativas de intensidad emocional en función de si el agrupamiento (Tabla 1) en los juegos de oposición fue de carácter mixto o de mismo género (p = 0.924).

Tabla 1

Intensidad

emocional en relación a la variable tipo de agrupamiento

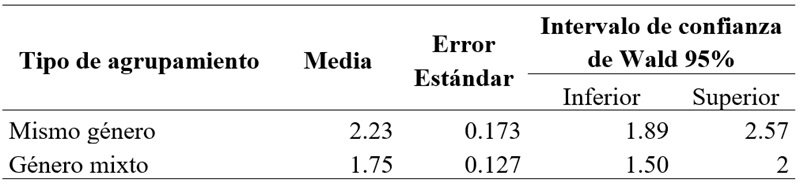

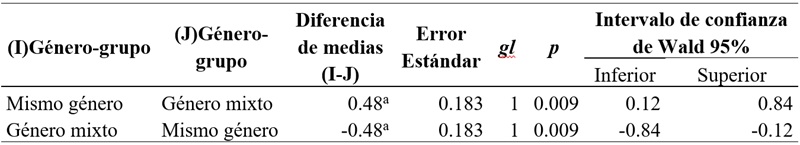

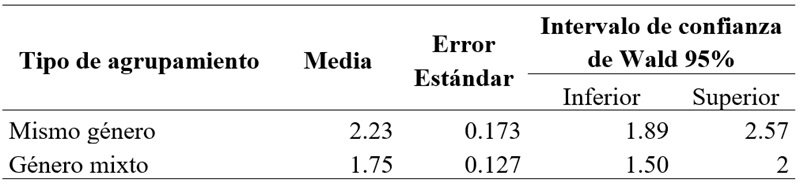

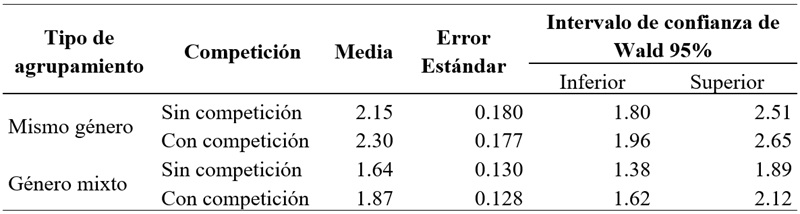

Se observó una tendencia de mayor vivencia emocional (Tabla 2) cuando los participantes que intervienen en el juego son del mismo género (M = 2.23, p= 0.009).

Tabla 2

Estimaciones del análisis de la variable tipo de

agrupamiento

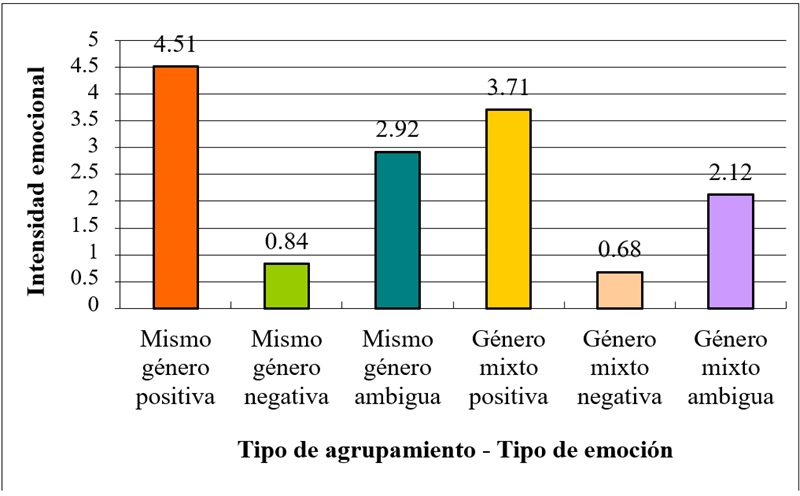

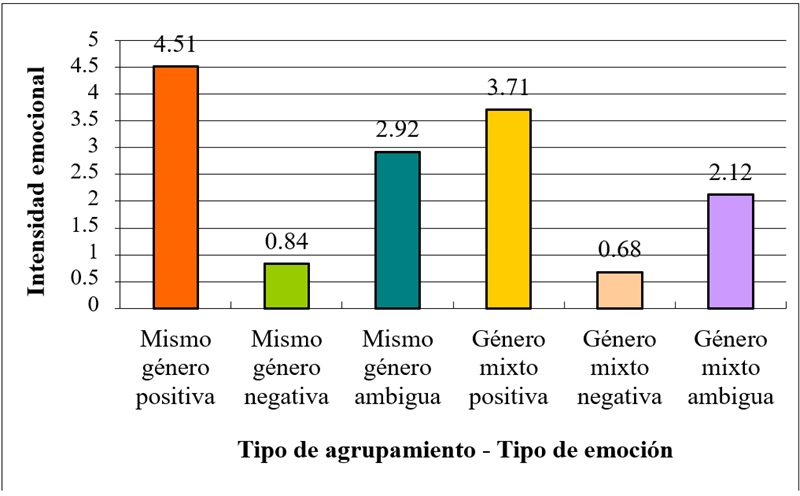

Cuando jugaron solo chicos, solo chicas o chicos con chicas, en todos los tipos de agrupamientos sintieron intensidades emocionales parecidas en cada tipo de emoción (p = 0.331). A pesar de no existir diferencias significativas, se observaron dos tendencias. En primer lugar, independientemente del tipo de agrupación las emociones positivas fueron las más valoradas y las negativas las menos valoradas. En segundo lugar, cuando jugaron agrupados por mismo género, experimentaron emociones positivas con mayor intensidad que cuando lo hicieron en grupos mixtos (Figura 1).

Figura 1.

Comportamiento

de la interacción tipo de agrupamiento y tipo de emoción.

Figura 1.

Comportamiento

de la interacción tipo de agrupamiento y tipo de emoción.

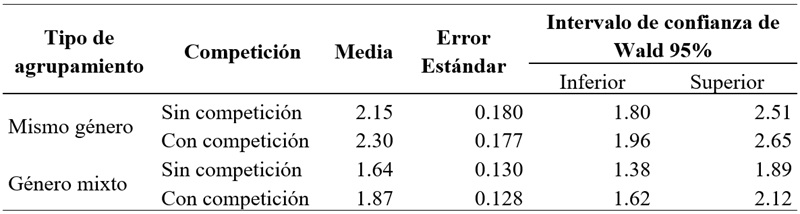

Las intensidades emocionales no fueron significativamente distintas al comparar las variables tipo de agrupamiento y competición (p = 0.387). En relación con la presencia o ausencia de competición en los juegos de oposición, se encontraron diferencias significativas cuando las valoraciones eran realizadas en función del tipo de agrupamiento (mismo género y género mixto) y no se encontró significación. Sin embargo, existió una tendencia a puntuar más alto las emociones, cuando participaron jugadores del mismo género, independientemente de la presencia o ausencia de competición (Tabla 3).

Tabla 3

Estimaciones de las interacciones de tipo de agrupamiento y

competición

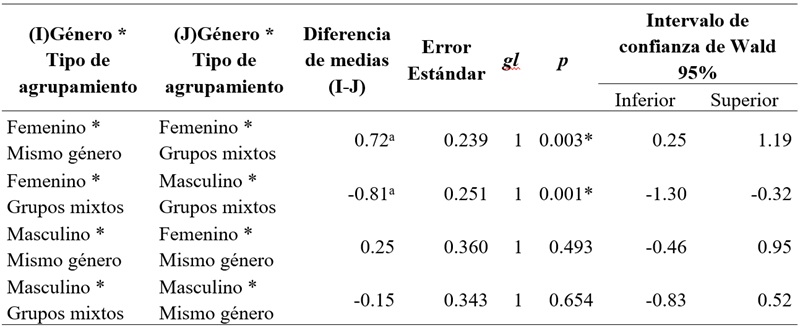

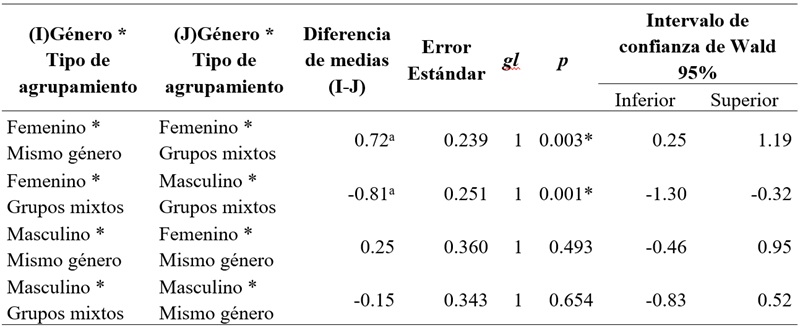

En relación con el tipo de agrupamiento no se encontraron diferencias significativas entre chicas y chicos (p = 0.528). Los resultados mostrados en la Tabla 4 revelaron una mayor tendencia emocional por el género masculino, independientemente de que los juegos de oposición fuesen realizados por grupos mixtos o por grupos donde sólo interviene el género masculino. Otra tendencia observada fue que, tanto chicos como chicas valoraron con mayor intensidad las emociones cuando juegan en grupos del mismo género.

Tabla 4

Comparación de las variables género y tipo de agrupamiento

*

p < 0.05

Discusión

En este estudio se buscó determinar las tendencias emocionales al participar en los juegos deportivos de oposición en grupos masculinos, en grupos femeninos o en los grupos mixtos.

Los resultados mostraron que independientemente del tipo de agrupamiento los participantes experimentaron intensidades emocionales parecidas en cada tipo de emoción. En este caso existe la tendencia de que independientemente del tipo de agrupación, las emociones positivas son las más valoradas y las negativas las que alcanzan resultados menores.

En relación al tipo de agrupamiento no se encontraron diferencias emocionales cuando las valoraciones eran realizadas por chicas y por chicos. Los resultados obtenidos mostraron una mayor intensidad emocional por el género masculino, independientemente de que los juegos de oposición se realicen por grupos mixtos o por grupos donde sólo interviene el género masculino. Otra tendencia observada es que tanto chicos como chicas valoraron con mayor intensidad las emociones cuando jugaron en grupos del mismo género. Sin embargo, en el estudio de Muñoz et al. (2017), el bienestar afectivo mejora positivamente al participar en grupos mixtos. Según Lavega (2006), la percepción cultural y los estereotipos fijados asocian los juegos cooperativos a la mayor práctica del género femenino y los juegos de oposición a una mayor práctica del masculino. Como apuntan Sáez de Ocáriz et al. (2017), los arquetipos culturales pueden dar lugar a experiencias más positivas cuando se participa en grupos segregados. Tampoco se encontraron diferencias de intensidad emocional en relación a la presencia o ausencia de competición en los juegos de oposición, cuando las valoraciones eran realizadas en función del tipo de agrupamiento (mismo género y género mixto). Sin embargo, existió una tendencia a puntuar más alto las emociones, cuando participaron jugadores del mismo género, independientemente de la presencia o ausencia de competición.

En su estudio O’Donovan (2003), analiza las diferencias de comportamiento y participación tanto en alumnos como en alumnas de secundaria al enseñar deportes en clases de EF mixtas y no mixtas; las chicas manifiestan la preferencia de querer jugar en grupos mixtos por sentirse más valoradas por los chicos de su agrupación. Rodríguez y Ramírez-Rico (2013), mantienen que en las agrupaciones mixtas los alumnos y alumnas, sienten más igualdad y menos discriminación, en mayor medida cuando hay interacción con el otro género. En este estudio no se han observado diferencias en la vivencia emocional en función del tipo de agrupamiento (mixto o segregado). Ello puede hacer pensar que esta variable no incide de manera definitiva en las diferencias emocionales en chicas y chicos universitarios. Por lo tanto, el docente de EF, si decide agrupar o separar al alumnado en función del género, debería hacerlo por otro motivo que no con la idea de generar diferentes tipos de emociones en ambos géneros. Esta conclusión no puede extrapolarse a otros estudios universitarios, ni a otras etapas educativas como secundaria y primaria, ya que se ha realizado con estudiantes de CAFD de una universidad en concreto. Sería interesante llevar a cabo este trabajo con estudiantes de otras universidades, de otros grados o etapas para comprobar si ocurre lo mismo y poder hacer extensible la afirmación anterior.

Conclusiones

Tras analizar la intensidad de las emociones positivas, negativas y ambiguas en los juegos deportivos de oposición, se concluye que tanto chicos como chicas experimentan intensidades emocionales parecidas independientemente del tipo de agrupamiento.

En todos los casos, ha predominado la vivencia de emociones positivas intensas. Por ello, el docente de EF debe ser consciente de la necesidad de incluir los juegos deportivos de oposición en sus sesiones, si busca desarrollar una EF emocional y mejorar el bienestar del alumnado. Además, una EF emocional puede dar lugar a consecuencias positivas en el ámbito académico en general, pues como afirman Oriol et al. (2017), las emociones positivas favorecen el rendimiento académico.

Los juegos de oposición no son más vivenciados positivamente por los chicos que por las chicas, ni cuando juegan juntos, ni cuando lo hacen separados. Por tanto, atendiendo a la lógica didáctica del docente, los agrupamientos pueden realizarse indistintamente ya que no determinan la vivencia emocional, aunque es recomendable que el profesor de EF alterne el tipo de agrupamiento con el objetivo de mejorar la convivencia y la comprensión en ambos casos (Sáez de Ocáriz et al. 2017; Suberviola, 2014).

Referencias

Alario, A. I., & Anguita, R. (1999). ¿La mitad de la humanidad forma parte de la diversidad?: el sexismo en las aulas y la coeducación como alternativa. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13(36), 33-43. http://hdl.handle.net/10201/131396

Alonso, J. I., Gea, G., & Yuste, J. L. (2013). Formación emocional y juego en futuros docentes de Educación Física. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 16(1), 97-108. https://doi.org/10.6018/reifop.16.1.179461

Altable, V. (1997). Coeducación sentimental. Cuadernos de Pedagogía, 261, 64-68.

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.

Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa, 21(1), 7-43. https://revistas.um.es/rie/article/view/99071

Caballero, M. F., Alcaraz, V., Alonso, J. I., & Yuste, J. L. (2016). Intensidad emocional en la clase de educación física en función de la victoria: juegos de cooperación-oposición. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 123-133.

Caballero, M. F., Alcaraz, V.,

Alonso, J. I., & Yuste, J. L. (2016). Intensidad emocional en la clase de

educación física en función de la victoria: juegos de cooperación-oposición. Revista Electrónica Interuniversitaria de

Formación del Profesorado, 19(3), 123-133.

Camarero, S., Tella, V., & Mundina, J. J. (1997). La actividad deportiva en el ámbito escolar. Valencia: Promolibro.

Campos, A. (2010). Neuroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano. La Educación, 143, 1-14. https://kdoce.cl/wp-content/uploads/2017/10/DOC1-neuroeducacion.pdf

Cantón, E. (2001). Deporte, salud, bienestar y calidad de vida. Cuadernos de Psicología del Deporte, 1, 27-38. https://revistas.um.es/cpd/article/view/100521

Duran, C., Lavega, P., Planas, A., Muñoz, R., & Pubill, G. (2014). Educación Física emocional en secundaria. El papel de la sociomotricidad. Apunts. Educación Física y Deportes, 117(3), 23-32. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/3).117.02

Eccles, J. S., & Harold, R. D. (1991). Gender differences in sport involvement: Applying the eccles´ expectancy-value model. Journal of Applied Sport Psychology, 3(1), 735. https://doi.org/10.1080/10413209108406432

Fernández-Berrocal, P., & Ruiz-Aranda, D. (2008). La inteligencia emocional en la Educación. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 6(2), 421-436. https://doi.org/10.25115/ejrep.v6i15.1289

García, J. A. (2012). La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. Revista de Educación, 36(1), 97-109. https://doi.org/10.15517/revedu.v36i1.455

Hill, G., & Cleven, B. (2005). A Comparison of 9th Grade Male and Female Physical Education Activities Preferences and Support for Coeducational Groupings. Physical Educator, 62(4), 187-197. https://www.proquest.com/openview/f78c92a00c7dbf9ee2e77ea1dafac153/1?pq-origsite=gscholar&cbl=35035

Kinchin, I. (2004). Investigating students' beliefs about their preferred role as learners. Educational Research, 46(3), 301-312. https://doi.org/10.1080/001318804200277359

Lavega, P. (Ed.). (2006). Juegos tradicionales y sociedad en Europa. Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales.

Lavega, P. (2018). Educar conductas motrices. Reto necesario para una Educación Física moderna. Acción Motriz, 20, 73-88. https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/f4faa1ec-61df-46fa-ab3b-efe1a04dd0ce/content

Lavega, P., Alonso, J. I., Etxebeste, J., Lagardera, F., & March, J. (2014). Relationship Between Traditional Games and the Intensity of Emotions Experienced by Participants. Research Quarterly for Exercise and Sport, 85(4), 457-467. https://doi.org/10.1080/02701367.2014.961048

Lavega, P., Filella, G., Agulló, M. J., Soldevila, A., & March, J. (2011). Conocer las emociones a través de los juegos: Ayuda para los futuros docentes en la toma de decisiones. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(2), 617-640. https://www.redalyc.org/pdf/2931/293122840007.pdf

Lavega, P., March J., & Filella, G. (2013). Juegos deportivos y emociones. Propiedades psicométricas de la escala GES para ser aplicada en la Educación Física y el deporte. Revista de Investigación Educativa, 31(1), 151-166. https://doi.org/10.6018/rie.31.1.147821

Lomas, C. (2004). Los chicos también lloran: Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación. Paidós.

Martínez-Otero, V. (2007). La inteligencia afectiva. Editorial CCS.

Mestre, J. M., & Fernández-Berrocal, P. (2007). Manual de Inteligencia Emocional. Pirámide.

Miñaca, M. I., Hervás, M., & Laprida, I. (2013). Análisis de programas relacionados con la Educación Emocional desde el modelo propuesto por Salovey y Mayer. Revista de Educación Social, 17, 1-17. https://www.eduso.net/res/pdf/17/emo_res_17.pdf

Molero, D., Ortega, F., & Moreno, M. R. (2010). Diferencias en la adquisición de competencias emocionales en función del género. Revista Electrónica de Investigación y Docencia, 3, 165-172. https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/1167

Muñoz, V., Lavega, P., Serna, J., Sáez de Ocáriz, U., & March, J. (2017). Estados de ánimo al jugar en solitario o en cooperación: dos vivencias motrices y afectivas desiguales. Anales de psicología, 33(1), 196-203. https://doi.org/10.6018/analesps.33.1.233301

Nazar, A. & Zapata, E. (2000). Desarrollo, bienestar y género: consideraciones teóricas. Revista de Estudios de Género, la Ventana, 1(11), 73-118. https://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/463

O’Donovan, T. M. (2003). A Changing Culture? Interrogating the Dynamics of Peer Affiliations Over the Course of a Sport Education Season. European Physical Education Review, 9(3), 237-251. https://doi.org/10.1177/1356336X030093003

Oriol, X., Mendoza, M., Covarrubias, C. G., & Molina, V. M. (2017). Emociones positivas, apoyo a la autonomía y rendimiento de estudiantes universitarios: el papel mediador del compromiso académico y la autoeficacia. Revista de Psicodidáctica, 22(1), 45-53. https://doi.org/10.1016/S1136-1034(17)30043-6

Parlebas, P. (2001). Juegos, deportes y sociedades. Léxico de praxiología motriz. Paidotribo.

Pena, M., & Repetto, E. (2008). Estado de la investigación España sobre Inteligencia Emocional en el ámbito educativo. Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa, 6(2), 400-420. https://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/537/Art_15_244.pdf?sequen

Planchuelo, L. (2008). Intervención y evaluación del desarrollo moral en la educación física en primaria. [Tesis doctoral,. Universidad de Málaga] RIUMA. http://hdl.handle.net/10630/2684 .

Ramírez, E., & Matarranz, M. (2015). Igualdad de género en educación desde el escenario internacional y el caso de la Unión Europea. Journal of Supranational Policies of Education, 3, 114-136. https://doi.org/10.15366/jospoe2015.3.007

Ramos, F., & Hernández, A. (2014). Intervención para la reducción de la discriminación por sexo en las clases de educación física según los contenidos y agrupamientos utilizados. Revista Española de Educación Física y Deportes, 404, 27-38. https://www.reefd.es/index.php/reefd/article/view/44

Rodríguez, M., & Ramírez-Rico, E. (2013, septiembre). Intervención coeducativa sobre los agrupamientos mixtos en educación física [Presentación en congreso]. X Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y el Deporte Escolar de la Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física, Pontevedra, España. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7674008

Sáez de Ocáriz, U., Lavega, P., March, J., & Serna, J. (2018). Transformar conflictos motores mediante los juegos cooperativos en Educación Primaria. Universitas Psychologica, 17(5), 1-13. http://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-5.tcmj

Sáez de Ocáriz, U., Serna, J., Lavega, P., Costes, A., & March, J. (2017). Coeducación y experiencias positivas. Aportaciones a la convivencia desde la expresión motriz cooperativa. Movimento, 23(3), 1053-1064.

Sánchez, M. C., & Cantón, E. (2001). La práctica de actividad físico-deportiva de riesgo como herramienta preventiva de conductas desajustadas psicosocialmente. Revista de Psicología del Deporte, 10(2), 225-236. https://archives.rpd-online.com/article/download/166/166-166-1-PB.pdf

Serrano, C., & Andreu, Y. (2016). Inteligencia emocional percibida, bienestar subjetivo, estrés percibido, engagement y rendimiento académico de adolescentes. Revista de Psicodidáctica, 21(2), 357-374. https://ojs.ehu.eus/index.php/psicodidactica/article/view/14887/14486

Suberviola, I. (2020). Aspectos básicos sobre el concepto y puesta en práctica de la coeducación emocional. Foro de Educación, 18(1), 189-207. https://doi.org/10.14516/fde.682

Suberviola, I. (2014).Aspectos a considerar en la aplicación de la coeducación emocional. Educación Primaria vs Educación secundaria. Cuadernos de Educación y Desarrollo, 50, 1-6. https://www.eumed.net/rev/atlante/2014/08/coeducacion-emocional.html

Trinidad, D. R., & Johnson, C. A. (2002). The association between emocional intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Pesonality & Individual Differences, 32(1), 95-105. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00008-3

Valdivia, P. A., Sánchez, A., Alonso, J. I., & Zagalaz, M. L. (2010). La coeducación en el área de Educación Física en España: una reseña histórica. Cultura, Ciencia y Deporte (CCD), 6(5), 77-83. https://doi.org/10.12800/ccd.v5i14.98

Van den Berghe, L., Vansteenkiste, M., Cardon, G., Kirk, D., & Haerens, L. (2014). Research on self-determination in physical education: Key findings and proposals for future research. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(1), 97-121. https://doi.org/10.1080/17408989.2012.732563

Notas

*

Artículo de investigación.

Notas de autor

aAutor de correspondencia. Correo electrónico: mariaisabel.cifo@um.es

Información adicional

Para citar este artículo: Cifo-Izquiero, M. I., Lavega Burgués, P., Alonso Roque, J. I., March-Llanes, J.,

& Yuste Lucas, J. L. (2024). ¿Jugar juntos o separados? Una cuestión de la

lógica didáctica. Universitas Psychologica, 23,

1-12. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy23.jjsc