La dislexia evolutiva (DE en adelante) es una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico, que se caracteriza por tener dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras, así como por presentar problemas de ortografía (Snowling & Hulme, 2012). Este trastorno neuroevolutivo afecta entre el 5 % y el 15 % de la población escolar (Soriano-Ferrer & Martínez, 2017) y, pese a su alta prevalencia, generalmente se detecta de forma tardía, ya que solo se puede diagnosticar cuando el disléxico ha fracasado en la adquisición de sus procesos lectores. La DE suele presentarse frecuentemente de manera comórbida con otros trastornos, como el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), con una tasa del 58.5 % (Helland et al., 2016) o la discalculia, con un 27.6 % de comorbilidad (Dirks et al., 2008).

La DE tiene consecuencias directas en el estado emocional de quien la sufre. El disléxico suele presentar baja autoestima (Zuppardo et al., 2017), problemas de autoconcepto (Hall et al., 2002; Tabassam & Grainger, 2002), problemas conductuales (Ghisi et al., 2016; Novita, 2016; Ruiz-Jiménez, 2018), estrés y ansiedad (Huntington & Bender, 1993; Paget & Reynolds, 1984), así como escasa felicidad percibida y bienestar emocional (Casey et al., 1992). La regulación emocional de las personas con DE se muestra menos eficiente que la de los normolectores (Nelson & Liebel, 2018; Rodríguez, González & Díaz, 2018), con apegos inseguros hacia sus padres, problemas de dependencia (Carotenuto et al. 2017; McKinney & Feagan, 1984), baja cohesión familiar (Carotenuto et al. 2017; Hollingshead, 1975), y frecuentes conflictos con compañeros de trabajo y familiares (Humphrey & Mullins, 2002b; Riddick, 2009).

Carroll y Iles (2006) destacan que, debido a esta regulación emocional deficiente, es frecuente que los disléxicos muestren problemas de adaptación escolar, social y laboral. Los niños disléxicos suelen informar acerca de sentimientos de abandono o exclusión por parte de los sistemas educativos (Boyes et al., 2020; Forteza et al., 2019), lo que, unido a sus problemas de regulación, los lleva a verse envueltos en episodios de acoso escolar en un número elevado de ocasiones, tanto como víctimas como perpetradores (Beckman et al., 2019; Boyes et al., 2020). Además, estos niños tienen muchas más posibilidades de abandonar sus estudios, lo que a su vez les predispone con más frecuencia a desarrollar conductas delictivas tempranas (Einat & Einat, 2007).

Todos

los factores mencionados se suman a los problemas puramente curriculares, lo

que hace que los disléxicos muestren una gran dificultad para finalizar sus estudios.

Esto, a su vez hace que en la edad adulta presenten más problemas a la hora de acceder

a trabajos de alta cualificación, predisponiendo a los disléxicos a sufrir problemas

de inclusión laboral, alta tasa de desempleo y trabajos con peor remuneración

(Castillo & Gilger, 2018). En resumen, se ha

demostrado que las personas con DE padecen problemas emocionales en todas las

fases de su desarrollo vital, pero desgraciadamente esta conflictividad no se

circunscribe a ellos, sino que afecta a todos los que los rodea, principalmente

a sus familias.

Impacto familiar de la dislexia

Existen numerosos estudios que afirman que la DE impacta directamente en el círculo de relaciones personales del disléxico y, en especial, en su ámbito familiar (Carotenuto et al., 2017; Cuetos et al., 2015; Fernández-Alcántara et al., 2017; Loprieno & Gagliano, 2016; Rapus-Pavel et al., 2018). Estos familiares suelen sufrir elevados niveles de fatiga y burnout, estrés parental y depresión (Multhauf, Buschmann & Soellner, 2016). Es especialmente llamativa la carga emocional que sufren las madres de las personas con DE, que muestran mayores niveles de estrés, frustración e insatisfacción que las madres de hijos normolectores (Bonifacci et al., 2019; Fernández-Alcántara et al., 2017; Loprieno et al., 2016; Rapus-Pavel et al., 2018), lo que provoca, a su vez, que hagan un elevado uso ambulatorio de los servicios de salud mental (Leitão et al., 2017). Es frecuente que estas madres califiquen las interacciones con sus hijos como altamente estresantes, y que se vean en la necesidad de aplicar, con asiduidad, estilos educativos controladores, punitivos y, en ocasiones, abusivos (Al-Yagon, 2003; Antshel & Joseph, 2006). Dicho estrés y necesidad de control afecta también la manera en la que los progenitores se ponen de acuerdo en temas relacionados con la crianza del menor, provocando numerosos conflictos de pareja (Multhauf et al., 2016). Es importante resaltar que la familia, cuando recibe el diagnóstico, suele cambiar la actitud hacia sus hijos. Muchos de los progenitores reportan fuertes remordimientos al sentir que fueron demasiado exigentes o injustos en el trato con los niños (Leitão et al., 2017; Solvang, 2007;). Dichas exigencias bajan ostensiblemente tras el diagnóstico, pero también sus expectativas sobre cómo se desarrollará académicamente su hijo (Rimkute et al., 2014), ya que frecuentemente asumen que los niños fracasarán en sus objetivos académicos sin importar lo que se esfuercen (Blanco García, 2009; Robledo & García, 2014; Solvang, 2017).

A pesar de a toda la evidencia existente en otros países, es llamativa la falta de trabajos sobre el estado emocional de las familias con miembros con DE en España. Existen investigaciones sobre la salud emocional de las familias con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) (Andrade & Alonso, 2003; Esperón, 2008; Grau Sevilla, 2007; Quiñones, 2015) o con discapacidad intelectual (Iriarte & Ibarrola-García, 2010; León Cerro et al., 2003; Mora Antó et al., 2007), pero el estudio de las implicaciones emocionales sobre las familias de personas con DE es muy escaso.

Por estas razones, el presente trabajo tiene el objetivo de conocer, desde una perspectiva descriptiva-comparativa, la situación contextual de familias con miembros con dislexia con respecto a familias sin niños con problemas lectoescritores. Se hace hincapié en la relación con el centro educativo, la implicación de los padres en la educación de sus hijos en el nivel material, pedagógico y afectivo, así como en la dinámica de sus relaciones, crecimiento personal y estabilidad familiar. Adicionalmente, se plantea un segundo objetivo a partir de la recopilación de información de dos grupos muestrales comórbidos con la dislexia, esto es, TDAH y discalculia. Posteriormente, estos grupos experimentales fueron comparados con una muestra de niños controles sin problemas neuroevolutivos.

Utilizando una herramienta de probada fiabilidad, el Cuestionario de Opiniones Familiares (FAOP) (Robledo & García, 2007), que ya se ha empleado en familias con TDAH, la hipótesis planteada en este trabajo afirma que las familias con algún miembro con alguno de los trastornos estudiados mostrarán un perfil diferenciado de las familias controles. En concreto, esperamos confirmar que las familias de los grupos experimentales soportan una tensión emocional más elevada que las familias de niños con desarrollo típico. Estos resultados reforzarán, en un grupo muestral hispanohablante, las afirmaciones en italiano de Carotenuto et al. (2017), según las cuales los padres de un niño con DE sufren niveles más altos de frustración e insatisfacción al ser comparados con padres de niños normolectores. Complementariamente esperamos que estos resultados se repitan también en las familias con discalculia y TDAH. El único patrón diferenciador que se espera encontrar entre los tres grupos experimentales sería referido a las cuestiones académicas, que se hipotetizan que serán más relevantes para los niños con dislexia. Por último, esperamos encontrar información de interés acerca de cómo las familias con hijos con trastornos neuroevolutivos se relacionan, tanto entre ellas como con sus instituciones educativas.

Método

Muestra y procedimiento

Los datos para este estudio fueron obtenidos a partir del Cuestionario FAOP, administrado de manera virtual a familias de niños españoles con diagnóstico clínico de dislexia, TDAH y discalculia. La muestra experimental fue localizada a partir de asociaciones españolas especializadas en sus respectivos trastornos, mientras que las familias controles fueron seleccionadas al azar desde una población escolar sin ningún problema específico susceptible de alterar esta investigación. Para reducir posibles sesgos en la selección de participantes, se establecieron criterios claros de inclusión (diagnóstico clínico de dislexia, discalculia, o TDAH) y exclusión (diagnóstico de discapacidad intelectual, dificultades sensoriales no corregidas, o alteraciones psicológicas graves) susceptibles de afectar los resultados.

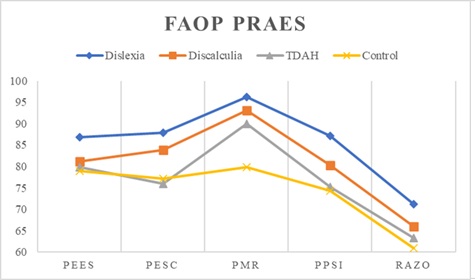

Dado que los trastornos neuroevolutivos son altamente comórbidos entre sí, se solicitó que en el caso de que el sujeto presentase dos o más trastornos (40.3 % de la muestra), se informase de cuál de ellos poseía el diagnóstico principal y más limitante, para ser clasificado como tal. Previamente a los análisis se eliminaron de la muestra los cuestionarios que informaron de otras patologías susceptibles de alterar los resultados de este estudio, que no se diligenciaron correctamente o en los que se informó claramente de la comorbilidad (8 cuestionarios en total). La muestra final fue de 128 familias dividida en 4 grupos: Grupo Dislexia, Grupo Discalculia, Grupo TDAH y Grupo Control (Tabla 1).

Tabla 1

Muestra del experimento

Nota.

Desviación

típica entre paréntesis.

Instrumentos

Para cuantificar la percepción de las diferentes dimensiones del contexto familiar se empleó el instrumento Cuestionario de Opiniones Familiares (FAOP-PA) (Robledo & García, 2007), alfa de Cronbach = 0.929). FAOP fue desarrollado para estudiar el contexto familiar y el estrés en familias con niños con TDAH y permite valorar, de manera amplia, la percepción que padres e hijos tienen acerca de diferentes variables del contexto familiar y el clima del hogar.

Las escalas FAOP utilizadas para esta investigación se detallan a continuación, estando cada una compuesta por varias subescalas (ver Anexo 1 para más detalles de las variables y su codificación): FAOP-SE, que valora el centro y los profesionales educativos que atienden al hijo. FAOP-IM cuantifica la implicación parental en la educación. FAOP-PRAES recoge las opiniones familiares acerca de la práctica de la escritura del niño. FAOP-HOME informa sobre la dotación en casa de materiales y de las relaciones que se mantienen con el niño para fomentar su desarrollo y crecimiento. FAOP-FES mide las relaciones, el crecimiento personal y la estabilidad de la familia. El cuestionario utiliza una escala Likert que va del 1, Totalmente en desacuerdo a 5, Totalmente de acuerdo, en todas las escalas excepto en FAOP-FES que registra respuestas de tipo verdadero/falso.

Resultados

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de varianza global para estudiar las escalas FAOP en los diferentes grupos muestrales, complementado con un análisis post hoc DMS por cada escala, para comparar si había diferencias entre los grupos. En segundo lugar, se analizaron por separado las diferentes subescalas de FAOP.

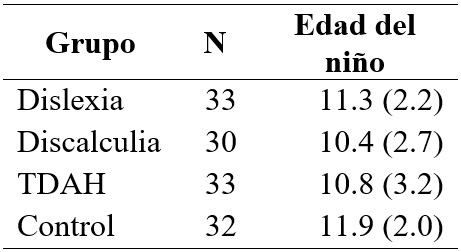

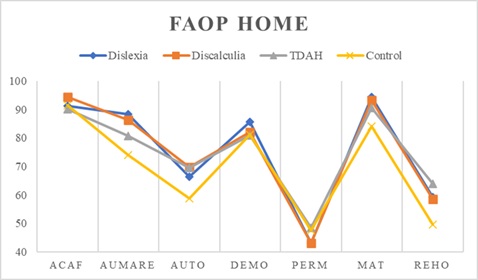

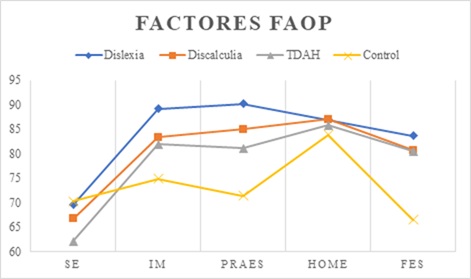

El análisis de la varianza del cuestionario FAOP se llevó a cabo mediante un diseño con un factor intersujeto con cuatro niveles (Grupos: Dislexia, Discalculia, TDAH y Control), y con cinco factores intrasujeto (Escalas: FAOP-SE, FAOP-IM, FAOP-PRAES, FAOP-HOME y FAOP-FES). El ANOVA mostró cuatro comparaciones significativas (ver Figura 1) para las escalas FAOP-IM [F (1, 121) = 23.096, p = 0.000], FAOP-PRAES [F (1, 121) 35.307, p = 0.000], FAOP-HOME [F (1, 121) = 3.195, p = 0.026], y FAOP-FES [F (1, 121) = 31.432, p = 0.000]. El análisis de FAOP-SE no fue significativo.

Figura 1.

Escalas FAOP SE (valoración del

centro y los profesionales educativos), FAOP IM (implicación parental en la

educación), FAOP PRAES (opiniones familiares acerca de la escritura), FAOP HOME

(dotación de materiales y relaciones para el crecimiento) y FAOP FES

(relaciones, crecimiento personal y estabilidad familiar) para los cuatro

grupos muestrales.

Figura 1.

Escalas FAOP SE (valoración del

centro y los profesionales educativos), FAOP IM (implicación parental en la

educación), FAOP PRAES (opiniones familiares acerca de la escritura), FAOP HOME

(dotación de materiales y relaciones para el crecimiento) y FAOP FES

(relaciones, crecimiento personal y estabilidad familiar) para los cuatro

grupos muestrales.

Los análisis de FAOP-IM señalaron que, en esta escala, la implicación parental en la educación de los niños con DE es la más elevada de todos los grupos; que las muestras de TDAH y de discalculia mostraban un patrón similar y; que el grupo control reportó una menor implicación parental percibida. En FAOP-PRAES todos los grupos fueron diferentes entre sí (p < 0.05), siendo los padres con DE los que más implicación mostraban en los procesos lectoescritores de sus hijos, después el grupo de discalculia, a continuación, las familias con TDAH y, por último, el grupo control. Los análisis de FAOP-HOME mostraron que los tres grupos experimentales fueron similares entre sí y diferentes al control (p < 0.05). Es decir, en los hogares con algún trastorno existe una preocupación muy elevada por dotar de materiales, así como de prestar atención a los estilos educativos y las conductas de autosuficiencia de los niños. Este patrón de resultados se repitió en el análisis de FAOP-FES, encontrándose que las familias de los tres grupos experimentales mostraron más cohesión, apoyo a sus hijos, expresividad y mejor manejo de los conflictos que el grupo control (p< 0.05).

En segundo lugar, tomamos las escalas FAOP y exploramos si, en sus subescalas, se encontraron diferencias de interés entre los grupos muestrales. Para ello, se realizaron varios análisis de la varianza, con grupo como factor intersujeto y las subescalas por separado como factores intrasujeto.

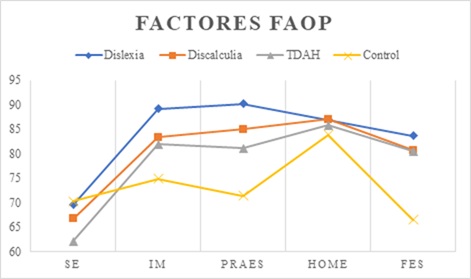

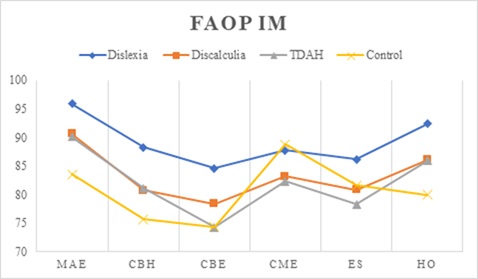

El ANOVA de las subescalas de FAOP-IM que mide la implicación parental mostró que MAE [F (1, 121) = 14.823, p = 0.000], CBH [F (1, 121) = 8.496, p = 0.000], CBE [F (1, 121) = 5.106, p = 0.002], ES [F (1, 121) = 3.913, p = 0.010], y HO [F (1, 121) = 17.29, p = 0.000] fueron significativos, mientras que CME no lo fue (p > 0.050). Los análisis post hoc mostraron que los progenitores de los disléxicos reportaron la mayor implicación en las actividades curriculares de sus hijos, tanto en el hogar como en la escuela. Los controles presentaron las puntuaciones más bajas de implicación en todas las escalas a excepción de la Implicación Escolar, que fue menor en familias con TDAH. Hay que destacar que en todas las comparaciones los grupos de TDAH y discalculia fueron similares (Figura 2).

Figura 2.

Subescalas IM: MAE (motivación y

apoyo escolar), CBH (colaboración y estimulación en el hogar), CNE

(colaboración basada en escuela), CME (comunicación con escuela), ES

(implicación escolar), HO (implicación en el hogar).

Figura 2.

Subescalas IM: MAE (motivación y

apoyo escolar), CBH (colaboración y estimulación en el hogar), CNE

(colaboración basada en escuela), CME (comunicación con escuela), ES

(implicación escolar), HO (implicación en el hogar).

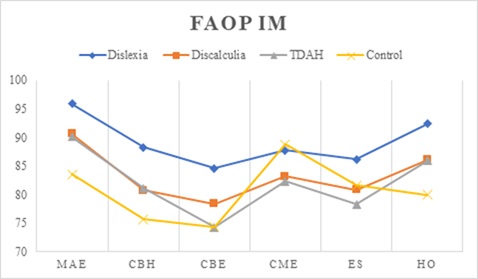

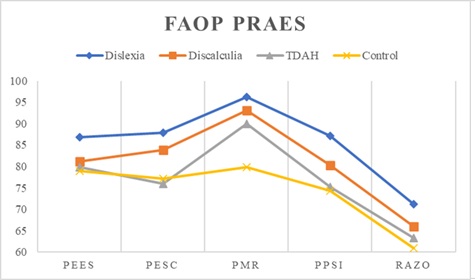

El ANOVA de las subescalas de FAOP-PRAES, que describe los aspectos de la práctica de la escritura en las familias, indicó que las subescalas de PE [F (1, 121) = 3.486, p = 0.018], PEST [F (1, 121) = 4.733, p = 0.004], POM [F (1, 121) = 21.981, p = 0.000], y PPSI [F (1, 121) = 5.19, p= 0.002] resultaron significativas, mientras que RAZO no lo fue (p > 0.050). Los análisis post hoc mostraron que las familias de DE tuvieron un patrón diferenciador, obteniendo mejores puntuaciones en todas las escalas. En Práctica de la estimulación escrita se formaron dos bloques, por un lado, las familias de DE y discalculia, y por otro los TDAH y los controles. En la Práctica de la Motivación-Refuerzo los tres grupos experimentales se agruparon y se distanciaron de los controles. Por último, en la Práctica de los Procesos Psicológicos y en Práctica de eficacia personal se invirtió la tendencia y las familias con DE se distanciaron de los otros tres grupos, que fueron similares (Figura 3).

Figura

3.

Subescalas PRAES: PEES (práctica de la eficacia

escritora), PESC (práctica de la estimulación escritura), PMR (práctica de la

motivación-refuerzo), PPSI (práctica de los procesos psicológicos que

intervienen en la escritura), RAZO (razones para ayudar en la escritura de los

niños).

Figura

3.

Subescalas PRAES: PEES (práctica de la eficacia

escritora), PESC (práctica de la estimulación escritura), PMR (práctica de la

motivación-refuerzo), PPSI (práctica de los procesos psicológicos que

intervienen en la escritura), RAZO (razones para ayudar en la escritura de los

niños).

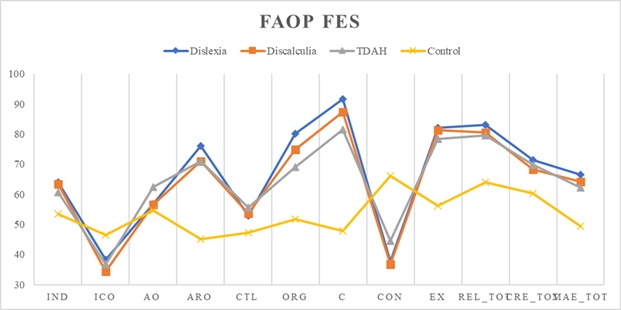

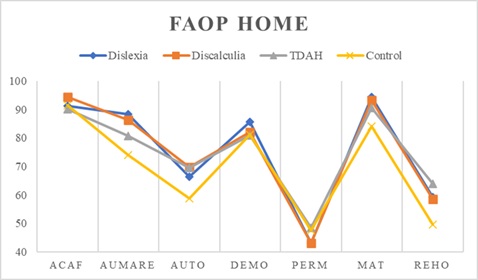

El ANOVA de las subescalas de FAOP-HOME, que estudia la dotación de materiales en el hogar y los estilos educativos, mostró que solo las escalas AUMARE [F (1, 121) = 5.915, p = 0.001], AUTO [F (1, 121) = 3.738, p = 0.013], MTAP [F (1, 121) = 8.325, p = 0.000] y REC [F (1, 121) = 5.328, p = 0.002] fueron significativas. Los análisis post hoc de las subescalas significativas mostraron dos bloques diferenciados. Por un lado, los controles, con menos puntuación en todas las escalas. Por otro lado, tres grupos experimentales formaron un bloque homogéneo sin apenas diferencias.

Figura 4.

Subescalas HOME: ACAF (dinámica de aceptación y afecto), AUMARE

(fomento de la autosuficiencia, madurez y responsabilidad), AUTO (estilo

educativo autoritario), DEMO (estilo educativo democrático), PERM (estilo

educativo permisivo), MAT (materiales de aprendizaje), REHO (dinámica de

rechazo y hostilidad).

Figura 4.

Subescalas HOME: ACAF (dinámica de aceptación y afecto), AUMARE

(fomento de la autosuficiencia, madurez y responsabilidad), AUTO (estilo

educativo autoritario), DEMO (estilo educativo democrático), PERM (estilo

educativo permisivo), MAT (materiales de aprendizaje), REHO (dinámica de

rechazo y hostilidad).

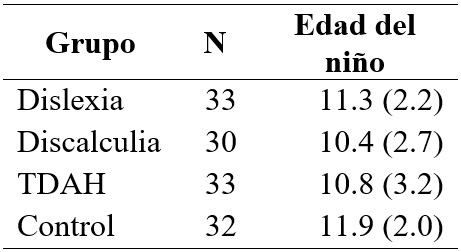

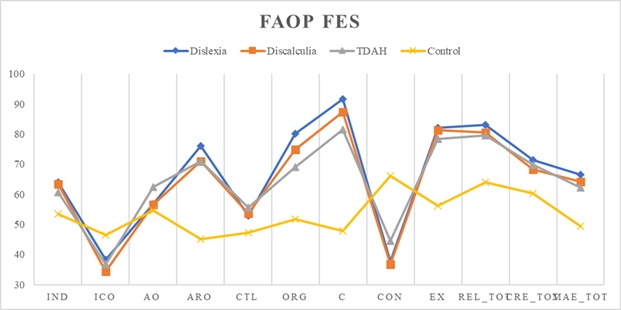

Por último, se llevó a cabo un ANOVA de las subescalas de FAOP-FES, que estudió las relaciones, el crecimiento personal y la estabilidad familiar. Estos análisis fueron significativos para las escalas ICO [F (1, 121) = 4.238, p = 0.007], ARO [F (1, 121) = 14.328, p = 0.000], ORG [F (1, 121) = 15.61, p = 0.000], C [F (1, 121) = 54.513, p = 0.000], CON [F (1, 121) = 18.266, p = 0.000], EX [F (1, 121) = 28.089, p = 0.000], REL [F (1, 121) = 35.717, p = 0.000], CRE [F (1, 121) = 5.748, p = 0.001], y MAE [F (1, 121) = 9.926, p = 0.000]. Por otro lado, CLT y AO no alcanzaron la significación (p > 0.050) e IND fue marginalmente significativa [F (1, 121) = 2.644, p = 0.052]. Los datos muestran, en su mayoría, los bloques obtenidos en las anteriores escalas de FAOP, con el grupo control por un lado y los tres grupos experimentales por otro, y con pocas diferencias entre ellos.

Por último, los análisis de FAOP-SE no fueron significativos, mostrando en análisis post hoc una valoración del centro educativo de los niños similar en todos los grupos muestrales.

Figura 5.

Subescalas FES: IND (independencia), ICO (orientación

cultural-intelectual), AO (orientación al rendimiento), ARO (actividades

orientadas a la recreación), CTL (control), ORG (organización), C (cohesión),

CON (conflicto), EX (expresividad), REL (dimensión relaciones), CRE (dimensión

crecimiento personal), MAE (dimensión sistema de mantenimiento, estabilidad).

Figura 5.

Subescalas FES: IND (independencia), ICO (orientación

cultural-intelectual), AO (orientación al rendimiento), ARO (actividades

orientadas a la recreación), CTL (control), ORG (organización), C (cohesión),

CON (conflicto), EX (expresividad), REL (dimensión relaciones), CRE (dimensión

crecimiento personal), MAE (dimensión sistema de mantenimiento, estabilidad).

Discusión

En el caso de los menores con trastornos lectoescritores el contexto social juega un papel determinante en su desarrollo (Snowling et al., 2007), de ahí que el bienestar de la familia se torne fundamental. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar la situación emocional de las familias con dislexia. La hipótesis de partida propuso que aparecerán niveles elevados de malestar y resentimiento en el grupo de familias de DE, algo similar a lo reportado por Carotenuto et al. (2017) en italiano, y que esto también sucederá en familias con discalculia o el TDAH. Debido a las características propias de cada trastorno, se espera encontrar datos diferenciadores en el funcionamiento de las familias de cada grupo.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes. En primer lugar, el análisis de la escala de FAOP-SE, que valora el centro educativo y a los profesores, fue el único que no resultó significativo. Esto es congruente con el estudio de Ross (2019) en Reino Unido, que afirma que los padres, sin importar si sus hijos sufren o no algún tipo de trastorno, no suelen percibir diferencias en el trato a sus hijos por parte de los profesionales educativos. Dichas afirmaciones contrastan con los resultados de Delany (2017) o Forteza et al. (2019), que mantienen que los padres de los niños disléxicos piensan que las instituciones educativas no están diseñadas para el estudiantado con su problemática, mostrando frecuentemente sentimientos de desamparo. Ambos resultados son congruentes, puesto que estas familias pueden pensar que institucionalmente no se les tiene en cuenta, pero a nivel particular perciben cómo los maestros que están en contacto directo con sus hijos sí se implican en su enseñanza y tienen en cuenta las características de su trastorno.

En segundo lugar, se estudiaron las escalas de FAOP-HOME (materiales, dinámicas y relacionales propicias para el aprendizaje y desarrollo del niño) y FAOP-FES (relaciones, estabilidad familiar, y crecimiento personal), encontrándose, en ambas, dos bloques diferenciados de resultados. En primer lugar, los tres grupos experimentales tuvieron respuestas semejantes en las dos escalas y, a su vez, diferentes del grupo control. Las familias con hijos con algún trastorno se esforzaron más que las de los niños con desarrollo típico para dotar de materiales para que sus hijos hagan sus tareas académicas. También se preocuparon más por establecer relaciones sanas con sus hijos, guiar su desarrollo y mantener una estabilidad familiar. Al examinar la escala FAOP-HOME se observó que las familias experimentales reportaron más conflictos y dinámicas de rechazo y hostilidad, lo que correlaciona con la aplicación más frecuente de conductas autoritarias, posiblemente para estimular, corregir y dirigir más efectivamente la conducta de los niños (Al-Yagon, 2003; Antshel et al., 2006). Estos datos se corresponden a los encontrados en otros países, que afirman que estas familias tienden a mostrarse enfadadas, amargadas o desinteresadas respecto a la situación de sus hijos (Bonifacci et al., 2019; Carotenuto et al., 2017; Fernández-Alcántara et al., 2017; Loprieno et al., 2016; Rapus-Pavel et al., 2018).

Por otro lado, la escala de implicación parental en la educación FAOP-SE y la escala FAOP-PRAES de la práctica de la escritura del niño mostraron resultados paralelos. Las familias con DE fueron las más preocupadas por la educación de sus hijos y la práctica de la escritura. A continuación, se situaron las familias de niños con TDAH y discalculia, con puntuaciones medias en ambas escalas y, por último, las familias de los niños con desarrollo típico, con las puntuaciones más bajas. Estos datos se pueden interpretar a partir de las características propias de cada trastorno. Pese a que los tres trastornos neuroevolutivos estudiados en este trabajo tienen consecuencias limitantes en la vida escolar de los niños, la DE incide directa y específicamente en el desarrollo académico y curricular, por lo que es razonable pensar que sus familias están más atentas a las cuestiones académicas, sobre todo las relacionadas con la lectoescritura. Por otro lado, las personas con discalculia presentan un problema muy específico en sus habilidades matemáticas que no suele incidir en el resto de los contenidos curriculares (Pestun, Roama-Alves & Ciasca, 2019), por lo que es esperable que estas familias muestren una implicación académica menor. A continuación, se situaron las familias con TDAH, que se centran en las manifestaciones conductuales de su trastorno, y no tanto en los problemas académicos (Rozo, Martínez & Pineda, 2008). Esto nos lleva a proponer que, si bien las familias con TDAH y discalculia no descuidan a sus hijos, les prestan menos atención a los aspectos curriculares si se les compara con los otros grupos. Los resultados de este apartado dan por cumplida la primera hipótesis propuesta.

FAOP-FES mostró, por último, que las familias con trastornos valoran positivamente la independencia y autosuficiencia de los niños, evitando compartir actividades culturales en favor de otras de índole más recreativa. Esto da a entender que dichas familias suelen no tener en gran estima las actividades intelectuales, pensando que los niños probablemente las desaprovechen porque no tengan muchas capacidades (Rimkute et al., 2014). Sin embargo, estas mismas familias valoran muy positivamente pasar tiempo con sus hijos de manera recreativa, buscando actividades que les aporten interacciones de calidad. Además, aprecian y fomentan la organización y estructuración interna, así como las dinámicas de cohesión y expresividad entre ellos que les ayuden a fortalecer sus lazos. Pese a todo, esto no está exento de inconvenientes, ya que también se reporta un número más elevado de conflictos al ser comparados con las familias controles.

En este sentido, los datos obtenidos no solo confirman la fuerte implicación de las familias en el proceso educativo y emocional de sus hijos con trastornos del neurodesarrollo, sino que también invitan a reconsiderar el enfoque de las intervenciones. La creciente evidencia científica señala que incluir activamente a las familias en los programas de intervención no solo incrementa su eficacia, sino que potencia beneficios tanto en el bienestar emocional de los menores como en sus habilidades académicas (Gyereh & Shukla, 2023). Intervenciones que trabajan de forma conjunta con padres e hijos han demostrado mejorar la autoestima infantil, fomentar relaciones más sanas con sus iguales y consolidar una actitud positiva hacia la dislexia, especialmente cuando se abordan estilos atribucionales y dinámicas familiares (Gibby-Leversuch et al., 2021). Por tanto, los resultados obtenidos refuerzan la necesidad de plantear modelos de apoyo familiar que no se limiten a intervenir sobre el niño de manera aislada, sino que incluyan al entorno familiar como un componente activo y transformador en el proceso de mejora.

Conclusiones

Este trabajo ha querido poner en evidencia el impacto emocional que la dislexia evolutiva y sus trastornos comórbidos ejercen no solo en la persona que la sufre, sino también en su entorno más cercano, la familia. Aunque existen estudios en otros países, este trabajo es novedoso porque se lleva a cabo en España, dejando en evidencia la necesidad de profundizar sobre este tema tanto en nuestro país como en el resto de los países de habla hispana.

La segunda novedad de este trabajo es que no se circunscribe al ámbito de la dislexia, sino que es capaz de aportar patrones diferenciadores entre esta alteración y dos de sus trastornos más comórbidos. El presente estudio ha sido capaz de constatar que tanto la DE, como la discalculia y el TDAH tienen un impacto determinante en la salud familiar. Aunque las consecuencias son diferentes para cada uno de ellos, su impacto es innegable, lo que debería hacer reflexionar cómo sus familias pasan frecuentemente a un segundo plano en el que apenas se estudia, evalúa o atiende. Teniendo en cuenta que el apoyo familiar es determinante en el tratamiento de estos trastornos, es fundamental continuar con la identificación y la intervención de sus consecuencias emocionales para que la estabilidad familiar pueda repercutir en el niño.

Por último, este trabajo resalta la necesidad de estudiar y atender, no solo a los niños, sino al resto de la unidad familiar. En este sentido, los programas y procedimientos escolares para la identificación temprana pueden ayudar enormemente. También se hace fundamental el papel del orientador familiar que pueda aportar pautas de trabajo y afrontar el problema de la manera más razonable. Las intervenciones emocionales dirigidas a estos padres deben tener, por tanto, un papel crucial (Fernández Alcántara et al., 2017) debido al impacto personal, familiar y comunitario que se sufre. Aquí entran en juego los programas cognitivo-conductuales basados en grupos para progenitores de niños disléxicos como el de Multhauf et al. (2016), que trabaja sobre los niveles de estrés, las interacciones con sus hijos y sus propias competencias como padres.

Como posibles limitaciones, este estudio reconoce la dificultad de establecer conclusiones totalmente individualizadas para cada uno de los trastornos estudiados, ya que la comorbilidad de las alteraciones neuroevolutivas es muy alta y, en el caso de este estudio, alcanza el 40.3 % de la muestra. Necesariamente cualquier interpretación debe de contemplar que, si bien una de las alteraciones será la más limitante, las otras pueden estar afectando los resultados de alguna manera. Pero la realidad de los trastornos neuroevolutivos hace que sea muy difícil encontrar trastornos perfectamente delimitados u homogéneos en sus síntomas o diagnóstico, por lo que pensamos que este estudio puede servir de punta de lanza para estudiar cómo los trastornos neuroevolutivos afectan al entorno familiar.

Referencias

Al-Yagon, M. (2003). Children at risk for learning disorders: Multiple perspectives. Journal of Learning Disabilities, 36(4), 318-335. https://doi.org/10.1177/00222194030360040401

Andrade, L. C., & Alonso, M. Á. V. (2003). Aproximación a la calidad de vida de familias de niños con TDAH: un enfoque cualitativo. Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 34(208), 19-33.

Antshel, K. M., & Joseph, G. R. (2006). Maternal stress in nonverbal learning disorder: A comparison with reading disorder. Journal of learning disabilities, 39(3), 194-205. https://doi.org/10.1177/0022219406039003010

Beckman, L., Hellström, L. & Kobyletzki, L. (2019). Cyber bullying among children with neurodevelopmental disorders: A systematic review. Scandinavian Journal of Psychology, 6(1), 54-67. https://doi.org/10.1111/sjop.12548

Blanco García, A. I. (2009). Dislexia, escuela y exclusión social: un estudio desde la sociología acerca de la educación especial. Configurações, 1, 199-224. https://doi.org/10.4000/configuracoes.443

Bonifacci, P., Massi, L., Pignataro, V., Zocco, S., & Chiodo, S. (2019). Parenting Stress and Broader Phenotype in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Dyslexia or Typical Development. International journal of environmental research and public health, 16(11), 1878. https://doi.org/10.3390/ijerph16111878

Boyes, M. E., Leitão, S., Claessen, M., Badcock, N. A., & Nayton, M. (2020). Correlates of externalising and internalising problems in children with dyslexia: An analysis of data from clinical casefiles. Australian Psychologist, 55(1), 62-72. https://doi.org/10.1111/ap.12412

Carroll, J. M., & Iles, J. E. (2006). An assessment of anxiety levels in dyslexic students in higher education. British journal of educational psychology, 76(3), 651-662. https://doi.org/10.1348/000709905X66233

Casey, R., Levy, S. E., Brown, K., & Brooks-Gunn, J. (1992). Impaired emotional health in children with mild reading disability. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 13(4), 256-60.

Castillo, A., & Gilger, J. W. (2018). Adult perceptions of children with dyslexia in the USA. Annals of dyslexia, 68(3), 203-217. https://doi.org/10.1007/s11881-018-0163-0

Carotenuto, M., Messina, A., Monda, V., Precenzano, F., Iacono, D., Verrotti, A., ... & Maltese, A. (2017). Maternal stress and coping strategies in Developmental Dyslexia: an italian Multicenter study. Frontiers in psychiatry, 8, 295. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00295

Cuetos, F., Suárez-Coalla, P., Molina, M. I., & Llenderrozas, M. C. (2015). Test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. Pediatría Atención Primaria, 17(66), e99-e107. https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322015000300002

Delany, K. (2017). The experience of parenting a child with dyslexia: an Australian perspective. Journal of Student Engagement. Education Matters, 7, 97-123.

Dirks, E., Spyer, G., van Lieshout, E. C. D. M., & de Sonneville, L. (2008). Prevalence of Combined Reading and Arithmetic Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41(5), 460–473. https://doi.org/10.1177/0022219408321128

Einat, T., & Einat, A. (2008). Learning disabilities and delinquency: A study of Israeli prison inmates. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52(4), 416-434. https://doi.org/10.1177/0306624X07307352

Esperón, C. S. (2008). Convivir con niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Ed. Médica Panamericana.

Fernández-Alcántara, M., Correa-Delgado, C., Muñoz, Á., Salvatierra, M. T., Fuentes-Hélices, T., & Laynez-Rubio, C. (2017). Parenting a child with a learning disability: A qualitative approach. International Journal of Disability, Development and Education, 64(5), 526-543. https://doi.org/10.1080/1034912X.2017.1296938

Forteza, D., Fuster, L., & Moreno-Tallón, F. (2019). Barreras para el Aprendizaje y la Participación en la Escuela del Alumnado con Dislexia: Voces de Familias. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 8(2). https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.2.006

Ghisi, M., Bottesi, G., Re, A. M., Cerea, S., & Mammarella, I. C. (2016). Socioemotional features and resilience in Italian university students with and without dyslexia. Frontiers in psychology, 7, 478. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00478

Gibby-Leversuch, R., Hartwell, B. K., & Wright, S. (2021). Dyslexia, literacy difficulties and the self-perceptions of children and young people: A systematic review. Current Psychology, 40(11), 5595-5612. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00444-1

Grau Sevilla, M. (2007). Análisis del contexto familiar en niños con TDAH. Universitat de València.

Gyereh, J., & Shukla, M. (2023). Risk factors of and interventions for mental health problems in learning disabilities: A systematic review of psychological therapies for parents and children. Current Psychology, 1-17. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04527-y

Hall, C. W., Spruill, K. L., & Webster, R. E. (2002). Motivational and attitudinal factors in college students with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 25(2), 79-86. https://doi.org/10.2307/1511275

Helland, W. A., Posserud, M.-B., Helland, T., Heimann, M., & Lundervold, A. J. (2016). Language Impairments in Children with ADHD and in Children with Reading Disorder. Journal of Attention Disorders, 20(7), 581–589. https://doi.org/10.1177/1087054712461530

Hollingshead, A. B. (1975). Four factor index of social status.

Humphrey, N. & Mullins, P. M. (2002b). Self‐concept and self‐esteem in developmental dyslexia. Journal of Research in Special Educational Needs, 2(2). https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2002.00163.x

Huntington, D. D., & Bender, W. N. (1993). Adolescents with learning disabilities at risk? Emotional well-being, depression, suicide. Journal of learning disabilities, 26(3), 159-166. https://doi.org/10.1177/002221949302600303

Iriarte, C., & Ibarrola-García, S. (2010). Revisión de estudios sobre la vivencia emocional de la discapacidad intelectual por parte de los hermanos. Estudios sobre educación, (19). https://doi.org/10.15581/004.19.4580

Leitão, S., Dzidic, P., Claessen, M., Gordon, J., Howard, K., Nayton, M., & Boyes, M. E. (2017). Exploring the impact of living with dyslexia: The perspectives of children and their parents. International journal of speech-language pathology, 19(3), 322-334. https://doi.org/10.1080/17549507.2017.1309068

León Cerro, R., Menés García, M. D. M., Puértolas Suñer, N., Trevijano Bernad, I., & Zabalza Esquirod, S. (2003). El impacto en la familia del deficiente mental. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 17(2), 195–212

Loprieno, U., & Gagliano, A. (2016). Stress levels in parents of children with and without attention deficit hyperactivity disorder during the back-to-school period: results of an international survey in Italy. Minerva pediatrica, 68(5), 330-340.

McKinney, J. D., & Feagans, L. (1984). Academic and behavioral characteristics of learning-disabled children and average achievers: Longitudinal studies. Learning Disability Quarterly, 7(3), 251-265. https://doi.org/10.2307/1510483

Mora Antó, A., Córdoba Andrade, L., Bedoya Urrego, Á. M., & Verdugo, M. Á. (2007). Características de la calidad de vida en familias con un adulto con discapacidad intelectual (DI)/RM en la ciudad de Cali, Colombia. Diversitas, 3(1), 37-54.

Multhauf, B., Buschmann, A., & Soellner, R. (2016). Effectiveness of a group-based program for parents of children with dyslexia. Reading and Writing, 29(6), 1203-1223. https://doi.org/10.1007/s11145-016-9632-1

Nelson, J. M., & Liebel, S. W. (2018). Socially desirable responding and college students with dyslexia: implications for the assessment of anxiety and depression. Dyslexia, 24(1), 44-58. https://doi.org/10.1002/dys.1563

Novita, S. (2016). Secondary symptoms of dyslexia: a comparison of self-esteem and anxiety profiles of children with and without dyslexia. European journal of special needs education, 31(2), 279-288. https://doi.org/10.1080/08856257.2015.1125694

Paget, K. D., & Reynolds, C. R. (1984). Dimensions, levels and reliabilities on the Revised Children's Manifest Anxiety Scale with learning disabled children. Journal of Learning Disabilities, 17(3), 137-141. https://doi.org/10.1177/002221948401700302

Pestun, M. S. V., Roama-Alves, R. J., y Ciasca, S. M. (2019). Neuropsychological and Educational Profile of Children with Dyscalculia and Dyslexia: A Comparative Study. Psico-USF, 24(4), 645-659.

Quiñones, A. T. (2015). Implicaciones familiares, educativas y emocionales de un diagnóstico de trastorno por déficit de atención (TDAH) en niños, niñas y adolescentes: reto para la práctica del trabajo social clínico. Voces desde el Trabajo Social, 115-134.

Rapus-Pavel, J., Vitalic, H. S., & Rejec, T. (2018). Schoolwork of Adolescents with Dyslexia: Comparison of Adolescents', Mothers' and Teachers' Perspectives. International Journal of Special Education, 33(2), 264-278.

Riddick, B. (2009). Living with dyslexia: The social and emotional consequences of specific learning difficulties/disabilities. Routledge.

Rimkute, L., Torppa, M., Eklund, K., Nurmi, J. E., & Lyytinen, H. (2014). The Impact of Adolescents' Dyslexia on Parents' and Their Own Educational Expectations. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 27(7), 1231-1253. https://doi.org/10.1007/s11145-013-9484-x

Robledo, P., & García, J. N. (2007). Instrumento de evaluación de las necesidades de las familias con hijos con dificultades del desarrollo: FAOP. JN García (Coor.,), Instrumentos y programas de intervención en las dificultades del desarrollo.

Robledo, P., & García, J. N. (2014). Contexto familiar del alumnado con dificultades de aprendizaje o TDAH, percepciones de padres e hijos.

Rodríguez, C. C., González, L. C. P., & Díaz, R. M. P. (2018). 2.1 Concepto de dislexia. La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias profesionales de titulaciones educativas, 146.

Ross, H. (2019). Supporting a child with dyslexia: how parents/carers engage with school-based support for their children. British Journal of Special Education, 46(2), 136-156. https://doi.org/10.1111/1467-8578.12254

Rozo, P. P., Martínez, E. B., & Pineda, D. A. (2008). Características conductuales y neuropsicológicas de niños de ambos sexos, de 6 a 11 años, con trastorno por déficit de atención/hiperactividad. Revista de Neurología, 47(4), 175-184. https://doi.org/10.33588/rn.4704.2008130

Ruiz-Jiménez, M. (2018). Impacto emocional a lo largo de la escolaridad de los niños con dificultades del aprendizaje.

Solvang, P. (2007). Developing an ambivalence perspective on medical labelling in education: case dyslexia. International Studies in Sociology of Education,17, 79–94. https://doi.org/10.1080/09620210701333489

Snowling, M. J., & Hulme, C. (2012). Annual Research Review: The nature and classification of reading disorders–a commentary on proposals for DSM‐5. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(5), 593-607. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02495.x

Snowling, M. J., Muter, V., & Carroll, J. (2007). Children at family risk of dyslexia: a follow‐up in early adolescence. Journal of child psychology and psychiatry, 48(6), 609-618. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01719.x

Soriano-Ferrer, M., & Martínez, E. P. (2017). Una revisión de las bases neurobiológicas de la dislexia en población adulta. Neurología, 32(1), 50-57. https://doi.org/10.1016/j.nrl.2015.07.015

Tabassam, W., & Grainger, J. (2002). Self-concept, attributional style and self-efficacy beliefs of students with learning disabilities with and without attention deficit hyperactivity disorder. Learning disability quarterly, 25(2), 141-151. https://doi.org/10.2307/1511245

Zuppardo, L., Serrano, F., & Pirrone, C. (2017). Delimitando el perfil emotivo-conductual en niños y adolescentes con dislexia. Revista Retos XXI, 1(1), 88-104.

Anexos

Anexo 1. Escalas y subescalas del cuestionario FAOP.

- FAOP-SE. Consta de 24 cuestiones

sobre el centro y los profesionales educativos que atienden a su hijo,

distribuidas en 5 subescalas:

-

o Comunicación y formación con la escuela.

o Atención al estudiantado y confianza por parte del profesorado.

o Dificultades con el centro.

o Actitudes del profesorado.

o Colaboración y atención personal con los padres.

- FAOP-IM. Formado por 23

preguntas, valora la

implicación parental en la educación de sus hijos. Consta de dos

dimensiones compuestas por las subescalas:

-

o Implicación hogar: informa sobre la participación educativa que los padres realizan en el hogar con sus hijos. Se obtiene con la suma de la subescala Motivación y apoyo escolar con Colaboración y estimulación en el hogar.

o Implicación escuela: ofrece información acerca de la participación de los padres en la propia escuela de los hijos. Se obtiene a través de las subescalas Colaboración basada en escuela y Comunicación con escuela.

- FAOP-PRAES. Recoge las opiniones

familiares acerca de la práctica de la escritura mediante 23 preguntas, que se

distribuyen en cinco subescalas:

-

o Práctica de la motivación-refuerzo.

o Práctica de la eficacia escritora.

o Práctica de los procesos psicológicos que intervienen en la escritura.

o Práctica de la estimulación escritora.

o Razones por las que se ayuda o no al hijo en la escritura.

- FAOP-HOME.

Esta escala informa, a partir de 39 preguntas, sobre la

dotación en casa de materiales, dinámicas y relacionales propicias para el

aprendizaje y desarrollo del niño. Consta, a su vez, de diferentes subescalas:

-

o Presencia de materiales estimuladores en casa.

o Dinámica de aceptación y afecto.

o Dinámica de rechazo y hostilidad.

o Estilo educativo autoritario.

o Estilo educativo permisivo.

o Estilo educativo democrático.

o Fomento de la autosuficiencia, madurez y responsabilidad.

- FAOP-FES. Consta de 81 preguntas con

tres dimensiones y varias subescalas.

-

o Dimensión de relaciones interfamiliares, formada por las puntuaciones de las subescalas de Cohesión, Expresividad y Conflicto.

o Dimensión de Crecimiento personal, compuesta por Independencia, Orientación al rendimiento, Orientación cultural e intelectual y Actividades orientadas a la recreación.

o Dimensión de Mantenimiento, estabilidad, que se obtiene a partir de las subescalas de Organización y Control.

Notas

*

Artículo de investigación.

Notas de autor

aAutor de correspondencia. Correo electrónico: auxisanchez@uma.es

Información adicional

Para citar

este artículo: López-Zamora, M., López-Méndez, F., Porcar Gonzalbo, N., & Sánchez-Gómez, A. (2024). El impacto emocional de la

dislexia evolutiva en la familia. Universitas Psychologica, 23, 1-XX. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy23.imde