En nuestro día a día empleamos multitud de habilidades cognitivas implicadas en el manejo de información visual y espacial, que operan de forma conjunta para resolver problemas que se nos plantean en un momento determinado. Una de estas funciones es la memoria, la cual consiste en codificar (el procesamiento de la información que es registrada), almacenar (el mantenimiento de la información a través del tiempo) y recuperar (el acceso a la información a través del reconocimiento, el recuerdo o de forma implícita) un contenido específico o un acontecimiento concreto (Jordar-Vicente et al., 2013; Baddeley et al., 2002). Para que el proceso de la memoria sea efectivo, se requiere de otras funciones cognitivas complementarias, como la percepción o la atención.

La clasificación de la memoria no es unitaria, pues esta puede dividirse de diversas maneras. Así, si se toma como base el tipo de información, es posible diferenciar entre memoria explícita (o declarativa) e implícita (o no declarativa). Si, en cambio, se atiende a los criterios temporales, se distinguen la memoria inmediata, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. También puede clasificarse según las características de los estímulos, diferenciándose entre memoria verbal (aprendizaje y recuerdo de palabras, textos o cualquier otro contenido verbal) o de memoria visoespacial (aprender y/o recordar estímulos visuales que se encuentran en un espacio determinado). A su vez, la memoria visoespacial se divide en dos componentes: el visual, que hace referencia a las características físicas o al reconocimiento del objeto, y el espacial, que se refiere a la posición del mismo o su movimiento en el espacio (Vicari et al., 2005). Muchos estudios sobre la memoria priorizan el uso de material verbal y visual (De los Reyes-Aragón et al., 2013; Ho et al., 2011), relegando la memoria espacial a un segundo plano, a pesar de su vital implicación en nuestras actividades cotidianas, desde recordar dónde hemos dejado nuestros objetos personales hasta recordar el camino para llegar a un lugar específico de la ciudad.

La memoria y la orientación espaciales son conceptos que, aunque a menudo se utilizan de y están relacionados entre sí, aluden a funciones diferentes. Con “memoria espacial”, nos referimos a la adquisición, almacenamiento y recuperación de la localización de objetos, así como al reconocimiento de cuándo un objeto cambia de posición en el espacio (Bocchi et al., 2018); generalmente, en entornos pequeños, como una sala o habitación. En cambio, con “orientación espacial” nos referimos a desplazarnos por el entorno para llegar a una localización deseada (Fernández-Baizán et al., 2019), frecuentemente usada en entornos más amplios, como una calle o una ciudad. En ambos casos, se recurre a dos estrategias: la estrategia egocéntrica, que utiliza el propio cuerpo como punto de referencia en el espacio, y la estrategia alocéntrica, que se basa en objetos o pistas espaciales como puntos de referencia. Concretamente, la estrategia egocéntrica es la que predomina en tareas de memoria de objetos, ya que se lleva a cabo en espacios reducidos donde el uso de claves alocéntricas es más limitado (Zimmermann & Eschen, 2016).

El daño cerebral adquirido

El daño cerebral adquirido (DCA) es una lesión cerebral que ocurre en un momento posterior al nacimiento. Entre sus subtipos más comunes se encuentan los accidentes cerebrovasculares (ACV), definidos como alteraciones en el funcionamiento cerebral originadas por alguna condición patológica de los vasos sanguíneos (Ardila & Rosselli, 2007), y los traumatismos craneoencefálicos (TCE), lesiones cerebrales producidas por la aceleración y desaceleración brusca debido a un impacto, o por una penetración en el cráneo (Ardila & Rosselli, 2007).

En España, se estima que 420 000 personas viven con DCA, siendo en el 78 % de los casos atribuibles a ACV, mientras que el 22 % restante se atañe a diferentes etiologías como TCE, tumores, anoxia o infecciones cerebrales. Cada año se diagnostican aproximadamente 104 701 nuevos casos de DCA: 99 284 por ACV, 4937 por TCE y 481 por anoxias (FEDACE, 2015).

El DCA puede producir secuelas emocionales, conductuales, neurológicas (motoras y sensitivas), neuropsicológicas, y funcionales (FEDACE, 2015). En cuanto a las secuelas emocionales y conductuales, los pacientes pueden presentar agitación, deambulación, labilidad emocional, irritabilidad, agresividad, conducta sexual inapropiada, desinhibición conductual, depresión, ansiedad, apatía y egocentrismo. A nivel de secuelas neurológicas, pueden aparecer alteraciones motoras, como hemiplejía, hemiparesia, espasticidad, disfagia o fatiga; así como alteraciones sensitivas y sensoriales que afectan alguno de los cinco sentidos, el equilibrio o la percepción del propio cuerpo.

Desde una perspectiva neuropsicológica, puede aparecer afasia (dificultad en la producción y/o comprensión del lenguaje), problemas de memoria, desorientación, confusión y deterioro de funciones asociadas al pensamiento complejo y a la capacidad de mantener la atención sostenida. Por último, en el ámbito funcional, es importante destacar que, debido a a la coexistencia de las secuelas mencionadas previamente, puede producirse un deterioro de las actividades de la vida diaria, tanto de las básicas (ABVD), como el aseo o el vestido, como de las instrumentales (AIVD), tales como el uso del transporte público o las labores del hogar.

Cabe destacar que las secuelas y la sintomatología del DCA varían considerablemente de un paciente a otro, y dependen principalmente del tipo de lesión (focal o difusa), de las zonas cerebrales afectadas, de la etiología del DCA y del nivel premórbido del paciente.

En la actualidad, la rehabilitación de las personas con DCA se basa principalmente en tratar los problemas más visibles, como son los problemas de control motor, mientras que el tratamiento de las funciones cognitivas, que son menos evidentes, suelen quedar en segundo plano. En la actualidad, existe un elevado número de personas que sobreviven a un ACV o a un TCE y, como consecuencia, ha aumentado la prevalencia del DCA. Por ello, existe un creciente interés por promover una rehabilitación integral de estas personas, que considere no solo las secuelas motoras, sino también las cognitivas y funcionales.

Daño cerebral adquirido, memoria espacial y su rehabilitación

Como se ha visto, los problemas de memoria —tanto verbal como visoespacial— constituyen una secuela frecuente en personas con DCA, con un impacto significativo en su desempeño diario. Por ejemplo, los fallos de memoria son los problemas más reportados por personas con TCE, afectando al 40-60 % de los pacientes (Das Nair et al., 2015).

En modelos animales, se ha observado que un TCE inducido produce alteraciones en memoria de trabajo, memoria espacial y memoria episódica (Paterno et al., 2017). Asimismo, otros estudios han evidenciado que los problemas mnésicos son la queja subjetiva más frecuente en pacientes con TCE y en sus allegados (Azouvi et al., 2017), encontrándose alteraciones mnésicas en un 67,5 % de los pacientes tras cuatro años del TCE (Jourdan et al., 2016).

Tras un ACV, los dominios cognitivos que se hallaron más frecuentemente alterados son la memoria, las funciones espaciales y las visoconstructivas (Jokinen et al., 2015). Además, los problemas de memoria persisten al año de haber sufrido un ACV en el 11-31 % de los casos (Snaphaan & de Leeuw, 2006).

Cabe mencionar que los déficits mnésicos en el DCA dependen en gran medida de las áreas cerebrales lesionadas. Existen numerosas zonas implicadas cuya lesión puede producir alteraciones en esta función. Algunas de las más destacadas son el lóbulo parietal posterior, implicado en percibir y actuar en el espacio (Behrmann & Shomstein, 2009); las áreas hipocampales, parahipocampales y el lóbulo temporal, vinculados con la memoria alocéntrica (Maguire et al., 1998; Saj et al., 2014); y las áreas parietales superiores, el cúneo y el precúneo, implicadas en la memoria egocéntrica (Gomez et al., 2014; Zaehle et al., 2007). Cabe mencionar que muchas de estas áreas son compartidas entre los diferentes tipos de memoria, se solapan entre sí y forman redes más distribuidas y complejas que las aquí expuestas.

En conclusión, debido a la frecuencia en la presencia de los problemas mnésicos en general, y de los problemas de tipo espacial en particular, en las personas con DCA, se hace necesaria una revisión sobre los métodos de rehabilitación de la memoria espacial más empleados.

En cuanto a la rehabilitación de la memoria en general, tradicionalmente se han empleado dos enfoques metodológicos. Cuando la afectación es menor, se emplean estrategias de restauración, que consisten en trabajar directamente los procesos mnésicos mediante ejercicios de dificultad progresiva. En cambio, ante una afectación más severa, se emplean técnicas de compensación, basadas en ayudas externas o cambios en el ambiente del paciente para mitigar los déficits mnésicos (Muñoz-Marrón et al., 2009).

Cabe destacar que, además de la metodología tradicional de lápiz y papel, en los últimos años, el auge del ordenador como herramienta habitual en los centros de rehabilitación ha impulsado la aplicación de tecnologías innovadoras en el tratamiento neuropsicológico. Entre estas se encuentran los programas de rehabilitación informatizados, las aplicaciones de realidad virtual o las plataformas de telerrehabilitación (De Noreña et al., 2010).

Objetivos y propósitos de este estudio

Aunque existe una amplia literatura dedicada a la rehabilitación neuropsicológica de la memoria, son menos numerosos los estudios dedicados exclusivamente a la mejora de la memoria espacial. No obstante, dada la frecuencia con la que esta función se ve afectada en personas con DCA y su gran repercusión en las actividades de la vida diaria, resulta pertinente identificas y conocer qué prácticas e intervenciones han demostrado resultados efectivos y eficaces en la recuperación de esta capacidad cognitiva en estos pacientes.

Por tanto, el objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática de las intervenciones que existen actualmente para la rehabilitación de la memoria espacial en pacientes con DCA, considerando la etiología de los pacientes, las áreas cerebrales afectadas, la metodología de las intervenciones (ya sea basada en tecnologías o en entornos reales), y si la intervención se focaliza en memoria espacial (en entornos pequeños) o en orientación espacial (entornos más grandes).

Método

La presente revisión sistemática se realizó a través de la búsqueda de artículos en tres bases de datos: Scopus, PubMed y Google Scholar, utilizando las siguientes palabras clave o keywords: “spatial memory”, “spatial orientation”, “rehabilitation”, “intervention”, “brain injury”, “brain damage”, “stroke”, “human” (las palabras clave fueron combinadas entre sí en diferentes búsquedas). La última búsqueda se realizó el 20 de junio de 2022.

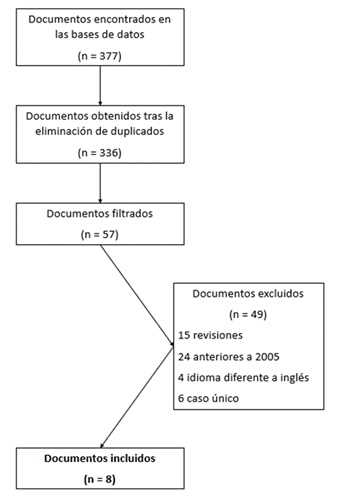

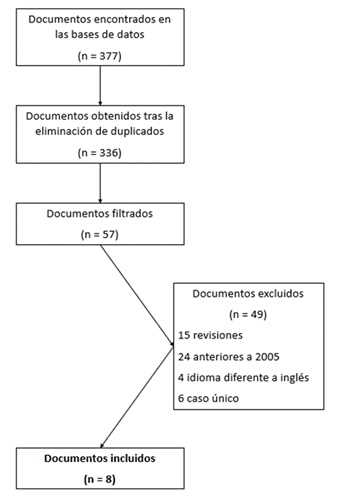

En una primera fase, se identificaron 377 artículos. Tras descartar documentos duplicados y aplicar los criterios de inclusión y exclusión, fueron seleccionados ocho artículos para su revisión (Figura 1). Los criterios de inclusión comprendían estudios que abordaran intervenciones en memoria espacial, que incluyeran muestras de personas con DCA y que hubiesen sido publicados después del año 2005. Los criterios de exclusión incluyeron el uso de modelos animales, el uso de muestras de pacientes distintas al DCA, estudios enfocados en funciones cognitivas diferentes a la memoria espacial (como la heminegligencia o la memoria verbal), la intervención con técnicas distintas a la rehabilitación neuropsicológica (por ejemplo, la farmacología o la neuromodulación), los estudios de caso único y los artículos publicados en un idioma distinto del español o del inglés.

Figura 1.

Procedimiento de elección de artículos

seleccionados para su revisión según las directrices de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

(PRISMA).

Figura 1.

Procedimiento de elección de artículos

seleccionados para su revisión según las directrices de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

(PRISMA).

Resultados

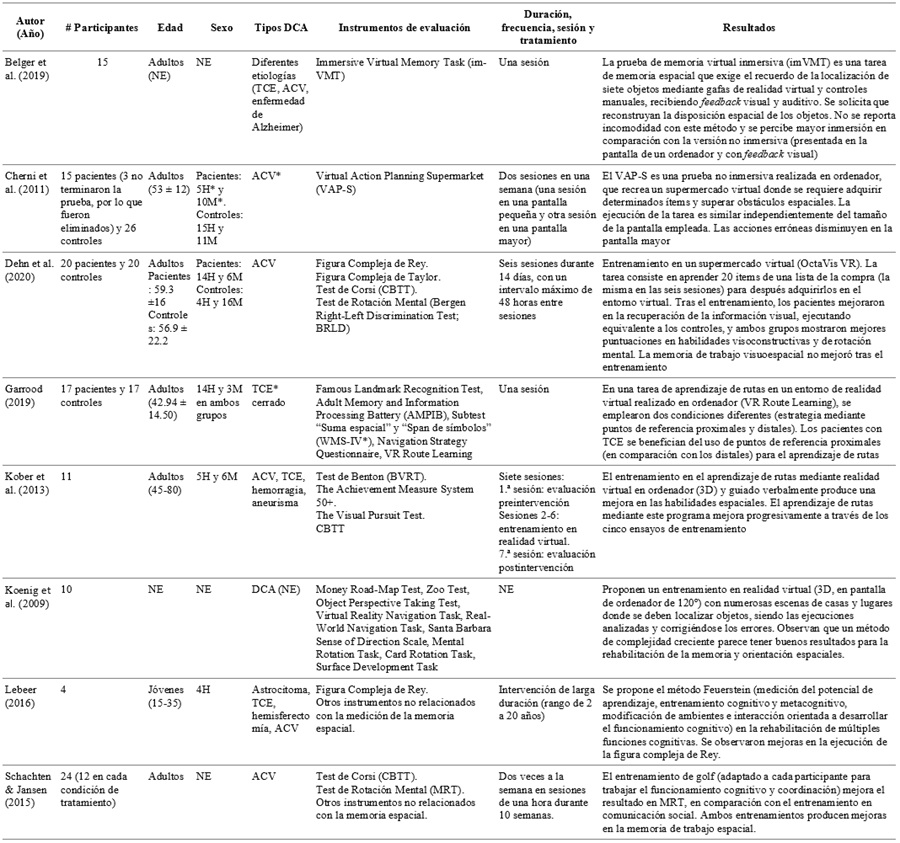

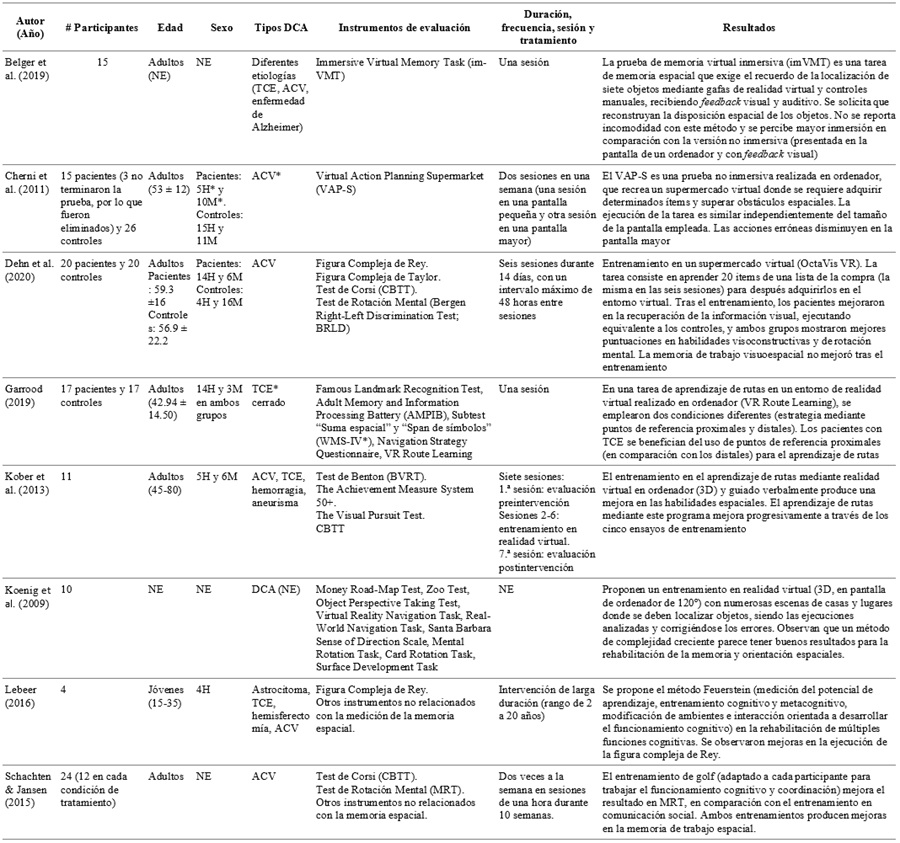

Un resumen de las descripciones, objetivos y principales resultados de cada uno de los ocho documentos se recoge en la Tabla 1.

Tabla 1

Características metodológicas y

principales resultados de los estudios incluidos en la revisión

Nota.

*NE: No especificado; H: Hombres; M: Mujeres;

ACV: Accidente cerebro-vascular; TCE: Traumatismo cráneo-encefálico; WMS-IV:

Weschler Memory Scale-IV.

Tipo de daño cerebral adquirido (DCA)

La gran heterogeneidad del DCA, tanto en su etiología como en la zona cerebral afectada, se ha reflejado en los estudios revisados. Algunos trabajos no especifican el tipo de DCA (Koenig et al., 2009), mientras que otros incluyen diferentes tipos de DCA, pero sin distinción por grupos (Belger et al., 2019; Kober et al., 2013; Lebeer, 2016). Algunos estudios se enfocan exclusivamente en pacientes con TCE cerrado (Garrood, 2019), y otros seleccionan únicamente pacientes con ACV (Cherni et al., 2011; Dehn et al., 2020; Schachten & Jansen, 2015).

Respecto a la localización de la lesión, solamente dos estudios la mencionan (Kober et al., 2013; Lebeer, 2016). En dichos trabajos se puede observar que predominan lesiones frontotemporales y frontoparietales derechas (frecuentemente asociadas a problemas de irrigación en la arteria cerebral media), así como lesiones en los ganglios basales y el hipocampo. Por su parte, el estudio de Dehn et al. (2020) incluye participantes con historial de ACV en la arteria cerebral media (zona posterior) o en la posterior, afectando principalmente a regiones occipitales.

Entorno real vs. basado en tecnología

De los ocho documentos seleccionados, seis de ellos realizaron una rehabilitación empleando un entorno informatizado (Belger et al., 2019; Cherni et al., 2011; Dehn et al., 2020; Garrood, 2019; Kober et al., 2013; Koenig et al., 2009), mientras que los dos restantes realizaron la rehabilitación en entornos reales (Lebeer, 2016; Schachten & Jansen, 2015).

Entre los estudios realizados en entornos informatizados, uno de ellos utilizó realidad virtual inmersiva mediante gafas de realidad virtual (Belger et al., 2019). Cuatro documentos aplicaron “realidad virtual” de forma no inmersiva a través de una pantalla de un ordenador (Cherni et al., 2011; Garrood, 2019; Kober et al., 2013; Koenig et al., 2009), mientras que el estudio restante empleó la realidad virtual de forma no inmersiva mediante el uso de múltiples pantallas de ordenador (Dehn et al., 2020). En todas las metodologías (inmersiva y no inmersiva), el paciente debía desplazarse por entornos virtuales, recordar la localización de objetos y seguir rutas para su posterior recuerdo.

Memoria espacial vs. orientación espacial

En los estudios revisados pueden observarse dos enfoques diferentes: algunos se centraron en la memorización de objetos en el espacio (memoria espacial), mientras que otros se orientaron hacia el aprendizaje de rutas en entornos variados, asociado a la orientación espacial, con o sin el empleo de objetos como referencias.

En cuanto a la memoria espacial de objetos, el estudio de Belger et al. (2019) empleó objetos de la vida cotidiana dispuestos sobre una mesa para su posterior memorización. Dos investigaciones emplearon una tarea donde los ítems a recordar eran objetos que podían encontrarse en un supermercado (Cherni et al., 2019; Dehn et al., 2020). Por otro lado, el estudio de Lebeer (2016) incluyó tareas con el objetivo de aprender conceptos relacionados con el espacio y marcos de referencia universales, sin especificar ningún tipo de objeto empleado ni utilizar un entorno concreto para el entrenamiento en memoria espacial. En el estudio de Schachten y Jansen (2015), los objetos utilizados fueron objetos comúnmente asociados al golf, actividad llevada a cabo en una sala o habitación, además de otros materiales relacionados con la rehabilitación cognitiva.

Los estudios restantes se centraron en el aprendizaje de rutas. En el estudio de Koenig et al. (2009), no se especificaron los ítems a recordar en la tarea de aprendizaje de rutas propuesta. Aunque el entorno va aumentando su complejidad según la ejecución del paciente, no se detalla si la dificultad se relacionaba con un mayor número de objetos a recordar, a la realización de la tarea en un entorno más amplio, o a ambas. En el trabajo de Garrood (2019), se emplearon tanto puntos de referencia proximales (más cercanos al participante) como distales (más lejanos), permitiendo a los participantes desplazarse por una ciudad virtual. Por su parte, en el estudio de Kober et al. (2013) no se emplearon objetos para el aprendizaje de rutas ni se especificó con claridad el entorno empleado para realizar la tarea.

Discusión

El objetivo del presente trabajo ha sido realizar una revisión sistemática para conocer cuáles son los métodos de rehabilitación que se emplean en la actualidad para el entrenamiento de la memoria espacial en personas con DCA, considerando la etiología, las áreas cerebrales comprometidas, las metodologías basadas —o no— en nuevas tecnologías, y el tipo de memoria abordada, ya sea espacial o de orientación espacial.

Lo primero que puede observarse en los resultados obtenidos es el bajo número de estudios publicados que se centren exclusivamente en la rehabilitación de esta función. Esto sugiere que la rehabilitación de memoria espacial en DCA es un campo poco explorado, lo que podría deberse a un mayor predominio del estudio de la memoria verbal y visual en la investigación neuropsicológica (De los Reyes-Aragón et al., 2013; Ho et al., 2011), así como un mayor enfoque en pacientes con deterioro cognitivo leve y demencia (Gates et al., 2011; Pang et al., 2020), o bien a la integración de la memoria espacial a programas de rehabilitación dirigidos a otras funciones cognitivas en conjunto (Twamley et al., 2014; Ettenhofer et al., 2019).

En lo que respecta a la muestra, los ocho estudios examinados presentan una notable heterogeneidad en el tamaño muestral, la etiología del daño cerebral adquirido, así como otros factores relevantes en el proceso de rehabilitación, como la edad de los pacientes y la edad de aparición del DCA. Existen algunos estudios que han intentado homogeneizar la muestra incluyendo exclusivamente pacientes con TCE cerrado (Garrood, 2019) o con ACV (Cherni et al., 2011; Dehn et al., 2020; Schachten & Jansen, 2015). Otros trabajos incluyeron participantes con diferentes etiologías, como TCE, ACV, enfermedad de Alzheimer, hemorragia, aneurisma, astrocitoma o hemisferectomía (Belger et al., 2019; Kober et al., 2013; Lebeer, 2016), y al menos uno no especificó la etiología de la muestra (Koenig et al., 2009).

Consideramos que no especificar la etiología del DCA en los estudios constituye una limitación importante para la interpretación y generalización de los resultados, ya que es un factor determinante en el proceso rehabilitador. Por ejemplo, se ha observado que los supervivientes a un ACV hemorrágico tienen un pronóstico funcional más favorable que aquellos con un ACV isquémico (Arias-Cuadrado, 2009). Asimismo, existen diferencias en cuanto a las estrategias de rehabilitación en función de la etiología: ante un ACV, se recomienda una rehabilitación multidisciplinaria, mientras que, ante un caso de TCE, el uso de ciertas estrategias de rehabilitación cognitivas y conductuales parecen tener un mayor impacto en la recuperación funcional (Alberdi-Odriozola et al., 2009).

La edad de los participantes y la edad de aparición del DCA son aspectos clave para el pronóstico del daño funcional y cognitivo. Tradicionalmente, se ha asociado una mayor edad en la aparición del DCA con una mayor probabilidad de desarrollar déficits cognitivos y neuropsiquiátricos, mientras que se ha observado una mayor recuperación en adultos jóvenes (Muñoz-Céspedes et al., 2001).

Por todo ello, es fundamental que los estudios de intervención especifiquen tanto la edad de los participantes al momento de la intervención como la edad en la que se produjo el DCA, ya que ambas constituyen fuentes de información complementarias y factores determinantes en el pronóstico de los pacientes.

En cuanto a los artículos revisados, algunos estudios reportaron la edad de los participantes en el momento de la intervención y delimitaron ciertos rangos como: adultos con media de edad de 59, 53, o 43 años, o pacientes jóvenes de entre 15 y 35 años (Cherni et al., 2011; Dehn et al., 2020; Garrood, 2019; Lebeer, 2016). Otras investigaciones emplearon rangos de edad mucho más amplios, como pacientes adultos de 45 y 80 años (Kober et al., 2013), lo cual supone un aumento de la heterogeneidad de las muestras y, en consecuencia, mayor dificultad para establecer conclusiones generalizables.

Incluso se hallaron estudios que no especificaron la edad de los pacientes (Belger et al., 2019; Koenig et al., 2009; Schachten & Jansen, 2015), lo cual representa otra limitación metodológica. Si bien la mayoría de los estudios sí indican rangos de edad de los participantes en el momento de la rehabilitación, solo uno de ellos especifica la edad en la que los pacientes sufrieron el DCA (Lebeer, 2016).

Dentro de los procedimientos de rehabilitación utilizados, se observa una mayor preferencia por el uso de metodologías basadas en realidad virtual. Estas intervenciones se han posicionado a la vanguardia de la rehabilitación neuropsicológica, debido a que favorecen la generalización de aprendizajes, permiten un mayor acercamiento al ambiente natural del paciente y facilita el diseño de actividades individualizadas por parte de los terapeutas (Zarzuela et al., 2013; Calderón-Chagualá et al., 2019). Además, durante el desarrollo de estas tareas, se observó un mayor deseo de superación y una motivación y esfuerzo por parte de los pacientes, en comparación con los métodos tradicionales de rehabilitación (Proffitt & Lange, 2014; Zarzuela et al., 2013).

No obstante, bajo el término “realidad virtual” se agrupan tareas de naturaleza muy distinta. Algunos autores emplean esta denominación tanto para las tareas inmersivas, desarrolladas mediante gafas de realidad virtual, como para las no inmersivas, realizadas a través de un ordenador.

Uno de los grandes retos de la rehabilitación neurológica consiste en lograr la transferencia de los avances de la rehabilitación a la vida diaria. En este sentido, parece que cuanto más se asimilen las tareas realizadas con la realidad, mayor transferencia a la vida diaria se puede lograr, y con ello, mayor efectividad tendrá la rehabilitación (García-Betances et al., 2014). Por esta razón, cabe esperar una mayor eficacia de rehabilitación mediante realidad virtual inmersiva, pues permite promover un verdadero “entrenamiento” para la realidad, con un aprendizaje de posibles respuestas funcionales aplicables en la vida diaria (Climent-Martínez et al., 2014).

Por otro lado, mediante el empleo de tareas informatizadas y de tareas basadas en realidad virtual, algunos estudios encuentran que los pacientes no manifiestan incomodidad ni malestar físico asociado al uso de estas tecnologías (Belger et al., 2019). Sin embargo, en otros estudios se han encontrado efectos adversos en pacientes con DCA, como nauseas, dolor de cabeza, desorientación o problemas oculomotores (Kang et al., 2008).

Además, es posible que el uso clínico de la realidad virtual se vea limitado por su coste económico frente a los métodos tradicionales (Laver et al., 2011). Aun considerando estos potenciales inconvenientes, los autores coinciden en la utilidad y la efectividad de la realidad virtual en la rehabilitación; no obstante, es necesario continuar investigando en este campo y avanzar en el desarrollo tecnológico para que los costes monetarios, técnicos y de aprendizaje por parte de los terapeutas sean menores (Proffitt & Lange, 2014; Laver et al., 2011; Segal et al., 2011; Lloréns et al., 2015).

Dentro del uso de tareas informatizadas, se ha observado que, para una menor comisión de errores, es mejor utilizar tamaños de pantalla grandes en entornos virtuales medianos, como un supermercado, presumiblemente permite una mejor presentación de la información y una mayor inmersión (Cherni et al., 2011). En este sentido, en el estudio de Dehn et al. (2020), empleando grandes pantallas que rodeaban a los sujetos en un radio de 360 grados, se observaron mejoras en recuperación de la información visual, así como en habilidades visoconstructivas y de rotación mental.

Dentro de este tipo de entornos y mediante el empleo de pantallas grandes, una metodología de dificultad creciente también parece ser exitosa en rehabilitación (Koenig et al., 2009). En cuanto al aprendizaje de rutas, se ha demostrado una mayor eficacia del uso de puntos de referencia próximos al paciente, posiblemente debido a que el uso de puntos de referencia distales requiere la construcción de un mapa mental que relacione dichos puntos desde una perspectiva alocéntrica, una habilidad mucho más compleja (Garrood, 2019).

Por otro lado, parece que el uso de mediación verbal durante la realización de la tarea por parte del terapeuta o de familiares entrenados, junto con la aplicación de una estrategia de aprendizaje sin errores, puede ser un factor facilitador a la hora de entrenar el aprendizaje de rutas en personas con DCA (Kober et al., 2013). Como explican los autores, dado que este método de intervención implica el manejo de un joystick y muchos pacientes con DCA presentan alteraciones motoras, la estrategia de mediación verbal podría favorecer la ejecución motora (Kober et al., 2013). A su vez, el aprendizaje sin errores permite mantener la atención de los pacientes en las rutas que deben memorizar y evita la comisión de errores que pueden ser más fácilmente recordados que el feedback de la tarea o el terapeuta (Kober et al., 2013).

Por otro lado, algunos estudios emplearon metodologías no informatizadas para la rehabilitación de la memoria espacial. Mediante el método Feuerstein, ya descrito previamente, se observaron mejoras en la ejecución de la Figura Compleja de Rey (Lebeer, 2016). Además, esta metodología también sirve para rehabilitar otras funciones cognitivas, planteándose como un programa de rehabilitación cognitiva general. No obstante, dado que la muestra analizada está formada solamente por cuatro pacientes, se requieren investigaciones adicionales empleando esta metodología para establecer conclusiones sobre su efectividad en la rehabilitación de la memoria espacial.

Otro método no informatizado consiste en el entrenamiento de la memoria espacial a través del uso del propio cuerpo, fomentando la coordinación y el funcionamiento cognitivo. Esta intervención también mostró mejoras discretas en test neuropsicológicos de memoria y orientación espaciales (Schachten & Jansen, 2015). Dicha metodología podría ser efectiva por el hecho de tratarse de un abordaje multidisciplinar, enfoque que ha demostrado su eficacia en múltiples contextos de rehabilitación cognitiva (Albert & Kesselring, 2011).

Limitaciones

La heterogeneidad y falta de consenso sobre el término “memoria espacial” y otros relacionados dificultan la búsqueda bibliográfica de artículos científicos sobre esta temática. Esta limitación, sumada a la propia heterogeneidad de la entidad del DCA y la falta de especificidad de la etiología, el área lesionada o la edad de los pacientes en algunos de los artículos revisados, impide generalizar los resultados expuestos. Por otro lado, el hecho de que solo ocho artículos han cumplido con los criterios para ser incluidos en esta revisión sistemática evidencia la poca exploración específicamente en este campo. Por tanto, los resultados aquí presentados deben tratarse con cautela y pueden considerarse como una guía preliminar para el diseño de futuros estudios de intervención.

La efectividad de las intervenciones se ha basado, en su mayoría, a través de comparaciones entre mediciones preinterveción y postintervención mediante pruebas psicométricas para la memoria espacial. Sin embargo, esta mejora no implica necesariamente una mejora de la habilidad funcional para la vida diaria del paciente. Ello implica que, con los datos disponibles no es posible afirmar que estas intervenciones sean realmente efectivas para mejorar la memoria espacial en el día a día del paciente.

Conclusiones

El propósito del presente trabajo fue analizar metodologías empleadas en la rehabilitación de la memoria espacial en personas con daño cerebral adquirido (DCA). Los resultados mostraron una mayor frecuencia en el uso de tareas informatizadas.

Se concluye que los mejores resultados en el entrenamiento de la memoria espacial se obtienen cuando se emplean tareas informatizadas, especialmente cuando son utilizadas con mayor frecuencia. Si, además, estas se realizan en pantallas de mayor tamaño y con una metodología de dificultad progresiva, se facilita el éxito terapéutico. Cuando nos centramos en el aprendizaje de rutas en entornos más amplios, en DCA es más eficaz el uso de puntos de referencia próximos al paciente y el empleo de mediación verbal por parte del terapeuta.

Por su parte, el uso de otros métodos no informatizados centrados en el entrenamiento de habilidades cognitivas en diversos contextos también ha mostrado mejoras en la memoria espacial. Por otro lado, el uso del propio cuerpo, con el objetivo de mejorar la coordinación junto con el entrenamiento en funciones cognitivas, han demostrado beneficios en esta función.

En particular, la realidad virtual inmersiva, mediante gafas de 3D y controles en las manos, constituye una metodología eficaz para la rehabilitación tanto de la memoria y orientación espaciales, debido a la mayor validez ecológica que posee y a la aceptación por parte de los pacientes, quienes no reportan incomodidad ni síntomas adversos asociados al uso de esta tecnología.

Por último, cabe mencionar la gran cantidad de futuras líneas de investigación que pueden generarse en torno a la rehabilitación de la memoria espacial, dado que se trata de un campo muy poco explorado. No obstante, para que puedan realizarse revisiones sistemáticas que aborden esta temática de la forma más científica posible, será necesario que los trabajos futuros informen de forma más exhaustiva aspectos como la etiología del DCA, la edad del paciente al momento de la intervención, la edad de aparición del DCA, así como la frecuencia, duración y número total de sesiones de la intervención realizada.

Referencias

Alberdi-Odriozola, F., Iriarte-Ibarrarán, M., Mendía-Gorostidi, Á., Murgialdai, A., & Marco-Garde, P. (2009). Pronóstico de las secuelas tras la lesión cerebral. Medicina Intensiva, 33(4), 171-181. https://doi.org/10.1016/s0210-5691(09)71213-6

Albert, S. J., & Kesselring, J. (2011). Neurorehabilitation of stroke.Journal of Neurology, 259(5), 817-832. https://doi.org/10.1007/s00415-011-6247-y

Ardila, A., & Rosselli, M., (2007), Neuropsicología clínica. Editorial El Manual Moderno.

Arias-Cuadrado, A. (2009). Rehabilitación del ACV: evaluación, pronóstico y tratamiento. Galicia Clínica, 70(3), 25-40. https://galiciaclinica.info/pdf/5/81.pdf

Azouvi, P., Arnould, A., Dromer, E., & Vallat-Azouvi, C. (2017). Neuropsychology of traumatic brain injury: An expert overview. Revue Neurologique, 173(7-8), 461-472. https://doi.org/10.1016/j.neurol.2017.07.006

Baddeley, A., Kopelman, M. D., & Wilson, B. (2002), The handbook of memory disorders John Wiley & Sons Ltd.

Behrmann, M., & Shomstein, S. (2009). Spatial cognition and executive function. In L. R. Squire (Ed.), Encyclopedia of Neuroscience (pp. 173-179). Elsevier https://doi.org/10.1016/B978-008045046-9.00423-X

Belger, J., Krohn, S., Finke, C., Tromp, J., Klotzsche, F., Villringer, A., Chojecki, P., de Mooij, J., Blume, M., Quinque, E. M., & Thöne-Otto, A. (2019). Immersive virtual reality for the assessment and training of spatial memory: Feasibility in individuals with brain injury. In 2019 International Conference on Virtual Rehabilitation (ICVR) (pp. 1–2). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICVR46560.2019.8994342

Bocchi, A., Palermo, L., Boccia, M., Palmiero, M., D’Amico, S., & Piccardi, L. (2018). Object recognition and location: Which component of object location memory for landmarks is affected by gender? Evidence from four to ten year-old children. Applied Neuropsychology: Child, 9(4), 351-360. https://doi.org/10.1080/21622965.2018.1504218

Calderón-Chagualá, J. A., Montilla-García, M. A., Gómez, M., Ospina-Villa, J. E., Triana-Martínez, J. C., & Vargas-Martínez, L. C. (2019). Rehabilitación neuropsicológica en daño cerebral: uso de herramientas tradicionales y realidad virtual. Revista Mexicana de Neurociencia, 20(1), 29-35. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-50442019000100029&script=sci_abstract

Cherni, H., Kadri, A., Taruella, A., Joseph, P.-A., le Roy, C., & Klinger, E. (2011). Virtual information display for cognitive rehabilitation: Choice of screen size. Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation, 4(1), 73-81. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79960364046&partnerID=40&md5=861772ae1a7dbc1f1d6812aa8caf11d7

Climent-Martínez, G., Luna-Lario, P., Bombín-González, I., Cifuentes-Rodríguez, A., Tirapu-Ustárroz, J., & Díaz-Orueta, U. (2014). Evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas mediante realidad virtual. Revista de neurología, 58(10), 465-475. https://doi.org/10.33588/rn.5810.2013487

Das Nair, R., Lincoln, N. B., Ftizsimmons, D., Brain, N., Montgomery, A., Bradshaw, L., Pink, A., Radford, K., Majid, M., & Tinson, D. (2015). Rehabilitation of memory following brain injury (ReMemBrIn): Study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 16(1), 6. https://doi.org/10.1186/1745-6215-16-6

De los Reyes-Aragón, C. J., Rodríguez-Díaz, M. A., Sánchez-Herrera, A. E., & Gutiérrez-Ruíz, K. (2013). Utilidad de un programa de rehabilitación neuropsicológica de la memoria en daño cerebral adquirido. LIBERABIT, 19(2), 181-194. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68629471004

De Noreña, D., Sánchez-Cubillo, I., García-Molina, A., Tirapu-Ustárroz, J., Bombín-González, I., & Ríos-Lago, M. (2010). Efectividad de la rehabilitación neuropsicológica en el daño cerebral adquirido (II): funciones ejecutivas, modificación de conducta y psicoterapia, y uso de nuevas tecnologías. Revista de Neurología, 51(12), 733-744. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4495120

Dehn, L. B., Piefke, M., Toepper, M., Kohsik, A., Rogalewski, A., Dyck, E., Botsch, M., & Schäbitz, W. R. (2020). Cognitive training in an everyday-like virtual reality enhances visual-spatial memory capacities in stroke survivors with visual field defects. Topics in Stroke Rehabilitation, 27(6), 442-452. https://doi.org/10.1080/10749357.2020.1716531

Ettenhofer, M. L., Guise, B., Brandler, B., Bittner, K., Gimbel, S. I., Cordero, E., Nelson-Schmitt, S., Williams, K., Cox, D., Roy, M. J., & Chan, L. (2019). Neurocognitive driving rehabilitation in virtual environments (NeuroDRIVE): A pilot clinical trial for chronic traumatic brain injury. NeuroRehabilitation, 44(4), 531-544. https://doi.org/10.3233/NRE-192718

FEDACE. (2015). Las personas con daño cerebral adquirido en España. https://fedace.org/epidemiologia_dano_cerebral.html

Fernández-Baizan, C., Arias, J. L., & Mendez, M. (2019). Spatial orientation assessment in preschool children: Egocentric and allocentric frameworks. Applied Neuropsychology: Child, 9(4), 309–317. https://doi.org/10.1080/21622965.2019.1630278

García-Betances, R. I., Jiménez-Mixco, V., Arredondo, M. T., & Cabrera-Umpiérrez, M. F. (2014). Using Virtual Reality for Cognitive Training of the Elderly. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 30(1), 49-54. https://doi.org/10.1177/1533317514545866

Garrood, A. E. (2019). Volume I: Research component virtual reality route learning in people with traumatic brain injury. [Tesis doctoral, University of Birmingham]. eTheses Repository. http://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/9582/

Gates, N. J., Sachdev, P. S., Fiatarone-Singh, M. A., & Valenzuela, M. (2011). Cognitive and memory training in adults at risk of dementia: A Systematic Review. BMC Geriatrics, 11(1), 55. https://doi.org/10.1186/1471-2318-11-55

Gomez, A., Cerles, M., Rousset, S., Rémy, C., & Baciu, M. (2014). Differential hippocampal and retrosplenial involvement in egocentric-updating, rotation, and allocentric processing during online spatial encoding: an fMRI study. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 150. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00150

Ho, J., Epps, A., Parry, L., Poole, M., & Lah, S. (2011). Rehabilitation of everyday memory deficits in paediatric brain injury: Self-instruction and diary training. Neuropsychological Rehabilitation, 21(2), 183-207. https://doi.org/10.1080/09602011.2010.547345

Jokinen, H., Melkas, S., Ylikoski, R., Pohjasvaara, T., Kaste, M., Erkinjuntti, T., & Hietanen, M. (2015). Post-stroke cognitive impairment is common even after successful clinical recovery. European Journal of Neurology, 22(9), 1288-1294. https://doi.org/10.1111/ene.12743

Jordar-Vicente, M. (Coord.), Redolar-Ripoll, D., Blázquez-Alisente, J. L., González-Rodríguez, B., Muñoz-Marrón, E., Periáñez, J. A., & Viejo-Sobera, R. (2013). Neuropsicología . Editorial UOC.

Jourdan, C., Bayen, E., Pradat-Diehl, P., Ghout, I., Darnoux, E., Azerad, S., Vallat-Azouvi, C., Charanton, J.,

Aegerter, P., Ruet, A.,

& Azouvi, P. (2016). A

comprehensive picture of 4-year outcome of severe brain injuries. Results from

the PariS-TBI study. Annals of Physical and

Rehabilitation Medicine, 59(2), 100-106. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2015.10.009

Kang, Y. J., Ku, J., Han, K., Kim, S. I., Yu, T. W, Lee J. H., & Park, C. I. (2008). Development and clinical trial of virtual reality-based cognitive assessment in people with stroke: Preliminary study. Cyberpsychology & Behavior, 11(3), 329-339. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0116

Kober, S. E., Wood, G., Hofer, D., Kreuzig, W., Kiefer, M., & Neuper, C. (2013). Virtual reality in neurologic rehabilitation of spatial disorientation. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 10(1), 17. https://doi.org/10.1186/1743-0003-10-17

Koenig, S. T., Crucian, G. P., Dalrymple-Alford, J. C., & Dünser, A. (2009). Virtual reality rehabilitation of spatial abilities after brain damage. Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine, 7(1), 105-107. https://doi.org/10.3233/978-1-60750-017-9-105

Laver, K., George, S., Ratcliffe, J., & Crotty, M. (2011). Virtual reality stroke rehabilitation - hype or hope? Australian Occupational Therapy Journal, 58(3), 215-219. https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2010.00897.x

Lebeer, J. (2016). Significance of the Feuerstein approach in neurocognitive rehabilitation. NeuroRehabilitation, 39(1), 19-35. https://doi.org/10.3233/NRE-161335

Lloréns, R., Noé, E., Colomer, C., & Alcañiz, M. (2015). Effectiveness, usability, and cost-benefit of a virtual reality–based telerehabilitation program for balance recovery after stroke: A randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 96(3), 418-425. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.10.019

Maguire, E. A., Frith, C. D., Burgess, N., Donnett, J. G., & O’Keefe, J. (1998). Knowing where things are: Parahippocampal involvement in encoding object locations in virtual large-scale space. Journal of Cognitive Neuroscience, 10(1), 61-76. https://doi.org/10.1162/089892998563789

Muñoz-Céspedes, J. M., Paúl-Lapedriza, N., Pelegrín-Valero, C., & Tirapu-Ustarroz, J. (2001). Factores de pronóstico en los traumatismos craneoencefálicos. Revista de Neurología, 32(4), 351-364. https://doi.org/10.33588/rn.3204.2000456

Muñoz-Marrón, E., Blázquez-Alisente, J. L., Galparsoro-Izaguirre, N., González-Rodríguez, B., Lubrini, G., Periáñez-Morales, J. A., Ríos-Lago, M., Sánchez-Cubillo, I., Tirapu-Ustárroz, J., & Zulaica-Cardoso, A. (2009), Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica. Editorial UOC.

Pang, S., Lim, S., &

Siah, C. (2020). Online memory training intervention for early‐stage

dementia: A systematic review and meta‐analysis. Journal of

Advanced Nursing, 76(1), 154–174. https://doi.org/10.1111/jan.14664

Paterno, R., Folweiler, K. A., & Cohen, A. S. (2017). Pathophysiology and treatment of memory dysfunction after traumatic brain injury. Current Neurology and Neuroscience Reports, 17(7), 76. https://doi.org/10.1007/s11910-017-0762-x

Proffitt, R., & Lange, B. (2014). Considerations in the efficacy and effectiveness of virtual reality interventions for stroke rehabilitation: Moving the field Forward. Physical Therapy, 95(3), 441-448. https://doi.org/10.2522/ptj.20130571

Saj, A., Cojan, Y., Musel, B., Honoré, J., Borel, L., & Vuilleumier, P. (2014). Functional neuro-anatomy of egocentric versus allocentric space representation. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, 44(1), 33-40. https://doi.org/10.1016/j.neucli.2013.10.135

Schachten, T., & Jansen, P. (2015). The effects of golf training in patients with stroke: A pilot study. International Psychogeriatrics, 27(5), 865-873. https://doi.org/10.1017/S1041610214002452

Segal, R., Bhatia, M., & Drapeau, M. (2011). Therapists’ perception of benefits and costs of using virtual reality treatments. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(1–2), 29–34. https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0398

Snaphaan, L., & de Leeuw, F.-E. (2006). Poststroke memory function in nondemented patients: A systematic review on frequency and neuroimaging correlates. Stroke, 38(1), 198-203. https://doi.org/10.1161/01.str.0000251842.34322.8f

Twamley, E. W., Jak, A. J., Delis, D. C., Bondi, M. W., & Lohr, J. B. (2014). Cognitive symptom management and rehabilitation therapy (CogSMART) for veterans with traumatic brain injury: Pilot randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Research and Development, 51(1), 59-70. https://doi.org/10.1682/jrrd.2013.01.0020

Vicari, S., Bellucci, S., & Carlesimo, G. A. (2005). Visual and spatial long-term memory: Differential pattern of impairments in Williams and Down syndromes. Developmental Medicine & Child Neurology, 47(5), 305-311. https://doi.org/10.1017/s0012162205000599

Zaehle, T., Jordan, K., Wüstenberg, T., Baudewig, J., Dechent, P., & Mast, F. W. (2007). The neural basis of the egocentric and allocentric spatial frame of reference. Brain Research, 1137, 92-103. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.12.044

Zarzuela, M. M., Pernas, F. J. D., García, A. A., Ortega, D. G., & Rodríguez, M. A. (2013). Cocina virtual para ayudar en la rehabilitación de personas con lesiones cerebrales mediante entrenamiento en una actividad cotidiana. RevistaeSalud.com, 9(35), 1-11. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4338414.pdf

Zimmermann, K., & Eschen, A. (2016). Brain regions involved in subprocesses of small-space episodic object-location memory: A systematic review of lesion and functional neuroimaging studies. Memory, 25(4), 487-519. https://doi.org/10.1080/09658211.2016.1188965

Notas

*

Artículo de revisión.

Notas de autor

aAutor de correspondencia. Correo electrónico: cristinafernandezbaizan@cop.es

Información adicional

Para

citar este artículo: Llana, T., Fernández-Baizán, C., &

Méndez, M. (2024).

Rehabilitación

neuropsicológica de la memoria espacial en daño cerebral adquirido: una

revisión sistemática. Universitas Psychologica, 23, 1-13. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy23.rnme