Durante más de cinco décadas, en Colombia se ha vivido un conflicto armado caracterizado por la violencia política y la violación de los derechos humanos, con actos como desplazamientos forzados, amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y actos terroristas, entre otros (Comisión de la Verdad, 2022), que han afectado directamente a un alto número de personas que, según el más reciente informe del Registro Único de Víctimas, asciende a 9 888 182, de las cuales 2 796 508 están en la región Caribe (Unidad para las Víctimas, 2025).

Las víctimas del conflicto han experimentado daños emocionales, morales, socioculturales y democráticos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), y han vivido “consecuencias psicológicamente destructivas y socialmente desestabilizadoras” (Blanco & Amarís, 2014, p. 16). Estudios han demostrado que, pese al dolor de la herida psicosocial, las víctimas cuentan con herramientas psicológicas y estrategias de afrontamiento para superar estos daños (Amarís et al., 2019; Cerquera et al., 2020), y entre las estrategias de afrontamiento está el perdón (Strelan & Covic, 2006).

El perdón es una respuesta frente a una ofensa. Enright et al. (1998), definieron el perdón como “el deseo de abandonar el derecho al resentimiento, al juicio negativo y a la conducta indiferente hacia quien nos ha herido injustamente, a la vez que se fomentan las cualidades de la compasión, la generosidad e incluso el amor hacia él o ella” (p. 140). Esto implica que el perdón es un proceso voluntario e intencional que transforma las emociones, pensamientos y comportamientos hacia el ofensor, y los torna más positivos y menos negativos (Enright & Fitzgibbons, 2015).

Se considera al perdón como un acto liberador (Echeburúa & Amor, 2019), que neutraliza el estrés producido por el daño percibido (Strelan & Covic, 2006), el cual favorece la salud física y mental (Toussaint et al., 2020; Webb & Toussaint, 2020), enfoca a la víctima en el presente y futuro, y no en el pasado (Rocha et al., 2017), permite mantener relaciones interpersonales satisfactorias (DiBlasio, 2023), y facilita la reconciliación y la construcción de una cultura de paz (Wenzel, 2020). En Colombia, algunos estudios con víctimas del conflicto armado han identificado que el perdón se relaciona con emociones prosociales y bienestar mental, relacional e incluso espiritual (López-López et al., 2016). Esto abre la puerta a las oportunidades de reparación (Cortés et al., 2016), pues favorece la superación del trauma psicosocial y la reducción de los síntomas del trastorno de estrés postraumático; al aumento del bienestar emocional, psicológico y social (Rocha-Payares, 2022), y a la ruptura de los ciclos de violencia (López-López et al., 2014; Villa-Gómez et al., 2023).

No obstante, en Colombia se ha identificado un bajo nivel de voluntad para perdonar a los victimarios (López-López et al., 2018), lo que representa un llamado a generar espacios para promover del perdón que conlleven beneficios para la salud mental. Se ha demostrado que las intervenciones que promueven el perdón ayudan a superar diferentes tipos de ofensas en distintos grados de daños (Wade & Tittler, 2020).

Específicamente, los modelos psicoeducativos, al ser más económicos y breves que los psicoterapéuticos (Baskin, 2023), son una opción más factible para intervenir a un mayor número de víctimas en menos tiempo, y así contribuyen de manera más ágil a la restauración y transformación social en Colombia. Según del Pozo et al. (2018), la pedagogía social posibilita la prevención de la violencia, promoción de valores, los derechos humanos, y la gestión pacífica de conflictos. Por tanto, Colombia demanda una práctica socioeducativa (tradicionalmente no formal) en comunidades, dirigida a adultos, campesinos y/o población étnica, para construir una cultura de paz (del Pozo et al., 2018).

Particularmente, para promover el perdón se han desarrollado, implementado y probado distintas herramientas y programas educativos. Uno de ellos es el propuesto por Enright y Fitzgibbons (2015), dirigido a niños y adolescentes en instituciones educativas, cuyo objetivo es enseñar el perdón para reducir la ira y favorecer el bienestar emocional. Consiste en introducir los principios subyacentes al perdón (valor inherente, generosidad, respeto, bondad y beneficencia), luego contar historias en donde los personajes perdonan al poner en práctica dichos principios, e invitar a los estudiantes a perdonar (Enright & Fitzgibbons, 2015). Su eficacia ha sido comprobada mediante distintos estudios con niños y jóvenes, lo que sugiere que programas similares pueden mejorar el funcionamiento psicológico de las poblaciones (Park & Galiti, 2023).

Otro programa es el REACH, propuesto por Worthington (2001, 2020), especializado en la psicoeducación, para promover el perdón en adultos, que consiste en rememorar el daño, empatizar con el ofensor, practicar el altruismo, tomar la decisión de perdonar y aferrarse a esa decisión, utilizando herramientas como manuales de intervención grupal y libros de trabajo en bricolaje o de autoadministración. Distintos estudios han comprobado que este programa fomenta el perdón, disminuye la depresión y la ansiedad, y aumenta la esperanza (Wade et al., 2014). En Colombia y Latinoamérica, la Fundación para la Reconciliación (2025) ha implementado las Escuelas de Perdón y Reconciliación. Estas, fundamentadas en la educación popular, implementan actividades artísticas, juegos, dinámicas grupales, historias (cuentos), reflexiones y espacios de catarsis, que permiten a los participantes restaurarse frente a las experiencias violentas y tener una nueva relación con esa vivencia y su pasado (Freire-Vieira, 2019).

Por otro lado, las herramientas lúdico-pedagógicas son recursos que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del juego. Algunos estudios muestran el potencial que estas tienen para promover actitudes, habilidades, valores y conocimientos hacia la paz en adultos (Peñate & Botella, 2019; Cerdas-Agüero, 2013). Particularmente, en Colombia se ha encontrado que las actividades lúdico-pedagógicas, implementadas con una metodología vivencial y de intervención grupal, facilitan la transformación de las emociones en las víctimas (Peltier-Bonneau & Szwarcberg, 2019). Para de la Morena (2015), la lúdica implementada con población víctima del conflicto armado posibilita el desarrollo de empatía, lazos de confianza y seguridad, al compartir sus historias de vida.

En Colombia se han empezado a desarrollar herramientas lúdico-pedagógicas para promover la paz, como el juego Penta-Inclusión, que fortaleció habilidades y valores prosociales para la construcción de paz en niños y familias participantes de una aplicación piloto (Barrero-Gómez et al., 2018). Sin embargo, hay limitada documentación sobre herramientas orientadas a promover el perdón en víctimas del conflicto armado, que estén validadas empíricamente.

Por tal motivo, se buscó desarrollar herramientas lúdico-pedagógicas para promover el perdón en víctimas de la violencia política en el Caribe colombiano, a partir del proceso de desarrollo tecnológico de Ulrich y Eppinger (2013), correspondiente al desarrollo del concepto, la construcción del prototipo y la prueba experimental en un entorno real. Para esto, se plantearon dos estudios. El estudio 1 tuvo como objetivo diseñar las herramientas lúdico-pedagógicas, mediante un estudio mixto de tipo anidado y de alcance descriptivo. El estudio 2 se orientó para determinar la efectividad de las herramientas lúdico-pedagógicas en una aplicación piloto, mediante un diseño cuasi experimental con un alcance explicativo y con medición pre-post, grupo control y experimental, para probar la hipótesis de que la aplicación de las herramientas lúdico-pedagógicas aumentan el nivel de perdón frente a una ofensa específica.

Metodología

Estudio 1: proceso de diseño

Participantes

En el estudio mixto participaron potenciales usuarios de las herramientas lúdico-pedagógicas. En el componente cualitativo participaron voluntariamente 10 personas, víctimas de la violencia política (1 hombre y 9 mujeres), con edades entre 24 y 72 años (M = 45.8; DE = 14.14), residentes de la ciudad de Barranquilla. Todos manifestaron tener un nivel socioeconómico bajo y niveles educativos de primaria (2 personas), bachiller (6 personas) y técnico (2 personas). En el componente cuantitativo, 387 participantes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional. El 80.4 % son mujeres y el 19.6 % hombres, con edades entre 18 y 87 años (M = 40.6; DE = 17.57). Del total, 273 participantes se identificaron como víctimas del conflicto armado y 114 como estudiantes universitarios o profesionales de psicología, educación y ciencias sociales afines.

Técnica

Se realizó una única sesión de grupo focal, con el objetivo de identificar las necesidades de los potenciales usuarios respecto a las herramientas lúdico-pedagógicas.

Instrumentos

-

- Cuestionario de caracterización. Preguntas sobre el género, edad, nivel

socioeconómico y educación.

-

- Test de concepto. Conjunto de tres preguntas para identificar la

aceptabilidad, funcionalidad y utilidad de las herramientas lúdico-pedagógicas

mediante una escala tipo Likert de 0 a 4 puntos (0 = nada, 4 = totalmente), y

espacios para comentarios y sugerencias. Se usaron videos de 3 minutos,

aproximadamente, para exponer el concepto de cada herramienta.

-

- Cuestionario de evaluación del concepto y

componentes teóricos y técnicos.

Dirigido a evaluar la funcionalidad, la coherencia teórica, la pertinencia

metodológica, la coherencia interna, la aplicación y la durabilidad del

concepto de las herramientas lúdico-pedagógicas, en una escala de 0 a 10

puntos.

Procedimiento

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Norte. Inicialmente, se identificaron necesidades mediante un grupo focal, cuyos participantes fueron convocados previamente por líderes sociales, y firmaron el consentimiento informado. Con el análisis de la información recogida se definieron las características iniciales de las herramientas lúdico-pedagógicas, y se generaron ideas para determinar el concepto de las herramientas. Este proceso se realizó siguiendo los pasos postulados por Ulrich y Eppinger (2013), por tanto, al aclarar el problema, se realizaron consultorías a expertos y líderes sociales, quienes manifestaron recomendaciones prácticas, técnicas y teóricas, que permitieron definir una idea, a la que se le realizó un análisis tecnológico. La idea se puso a prueba aplicando el test del concepto a los potenciales usuarios (con la previa aprobación del consentimiento informado): a la población víctima del conflicto armado se le aplicó en formato físico, y a los profesionales y estudiantes, en formato físico y online. El concepto también fue evaluado por 4 jueces expertos (uno internacional y tres nacionales, uno de ellos, de Barranquilla) mediante el cuestionario de evaluación del concepto y componentes teóricos y técnicos.

Análisis de datos

Se realizaron análisis de contenidos de los datos cualitativos del grupo focal. Además, se realizaron análisis estadísticos descriptivos de los datos obtenidos con el test de concepto, y se determinó el índice interjueces a partir del promedio. Los análisis cuantitativos se realizaron en el software estadístico SPSS v. 27.

Resultados

Identificación de necesidades y generación de ideas

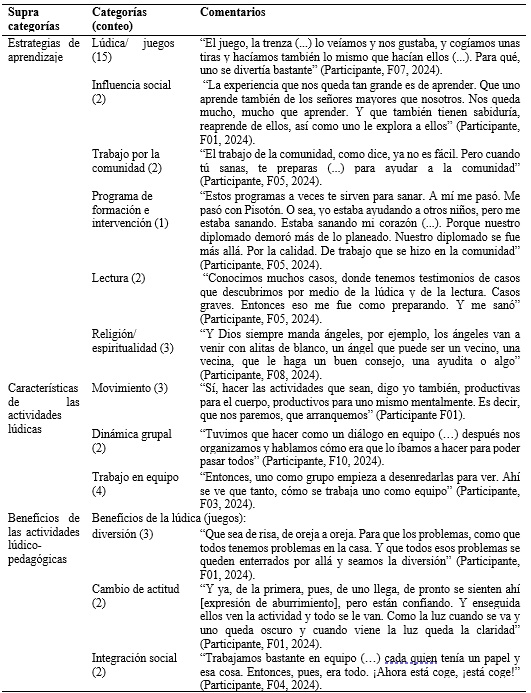

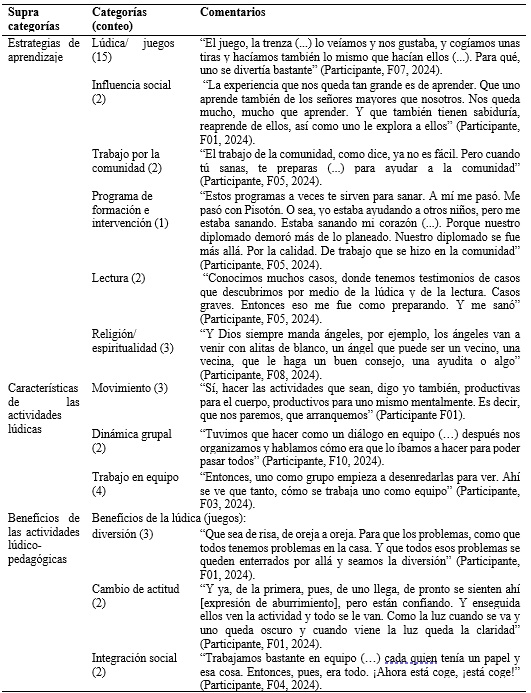

Los hallazgos del análisis del grupo focal revelaron juegos del agrado de la población, que fueron expuestos por los participantes, y permitieron identificar características de las actividades lúdicas, estrategias de aprendizaje, beneficios de las actividades lúdico-pedagógicas y aspectos para la promoción del perdón, según las categorías emergentes (ver Tabla 1).

Se identificaron elementos clave sobre las experiencias previas, así como el estilo de vida de la población objetivo. Los participantes sugirieron incluir actividades lúdicas asociadas a juegos tradicionales, integración grupal, cooperación y movimiento. Además, pueden complementarse con lecturas, actividades de reflexión, relajación y aspectos simbólicos y/o espirituales. La promoción del perdón debe orientarse a promover la empatía, reconocer tanto emociones como sentimientos, identificar las vivencias del pasado al igual que sus consecuencias en el presente y propiciar la integración social. Así mismo, se deben fomentar momentos de diversión, cambios desde las actitudes hasta las creencias, la promoción de valores subyacentes al perdón y el fortalecimiento de habilidades para la gestión pacífica de conflictos. Además, considerando la importancia dada a la influencia social, se debe procurar crear un grupo de apoyo con los participantes, que refuerce el soporte social durante el proceso de perdón. También, se deben considerar las creencias religiosas, que son importantes para los participantes, e incluso facilitar espacios espirituales según se requiera.

Tabla 1

Categorías emergentes del grupo focal

Herramientas lúdico-pedagógicas

Se diseñaron actividades y elementos lúdico-pedagógicos, que consisten en juegos de pocos pasos y fácil comprensión (algunos basados en juegos tradicionales), con actividad física y mental, de aplicación grupal, que facilitaron la socialización e interacción entre los miembros del grupo. El diseño de las herramientas se fundamentó en el modelo de Rocha-Payares (2023) que está basado en los modelos de Enright y Fitzgibbons (2015), Worthington (2020) y de la Fundación para la Reconciliación (2025). Se diseñaron para alcanzar los siguientes objetivos: (1) fomentar el reconocimiento de los recursos y estrategias de afrontamiento con las que cuentan las personas, al tiempo que se favorece la cohesión grupal, (2) favorecer el reconocimiento de las emociones frente a las ofensas y brindar herramientas para su manejo, (3) propiciar la toma de conciencia sobre las consecuencias negativas de las injusticias vividas, (4) promover la comprensión del perdón, (5) fomentar la resignificación de la ofensa y la rehumanización del ofensor, (6) fomentar la empatía y la compasión hacia el ofensor, (7) mostrar al perdón como un regalo que se ha recibido anteriormente y que es posible otorgar, incentivando el perdón hacia el ofensor, y (8) favorecer la toma de conciencia sobre el avance y proyección en su proceso de perdón. Después de cada juego, se genera un espacio reflexivo facilitado por lecturas, diálogo, actividades artísticas y de relajación, o por actos simbólicos y/o espirituales, según sugirieron los participantes del grupo focal. Las herramientas diseñadas, al tener objetivos independientes, pueden emplearse por separado para lograr su propio objetivo (excepto las del octavo objetivo, que se aplican cuando ocurre un avance en el proceso de perdón), o en conjunto para fomentar una amplia variedad de elementos subyacentes al proceso de perdón.

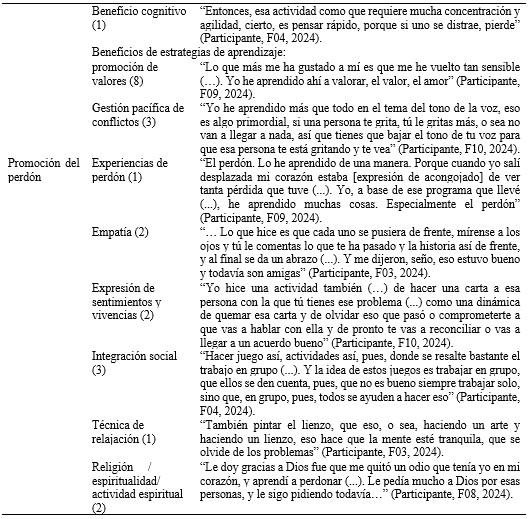

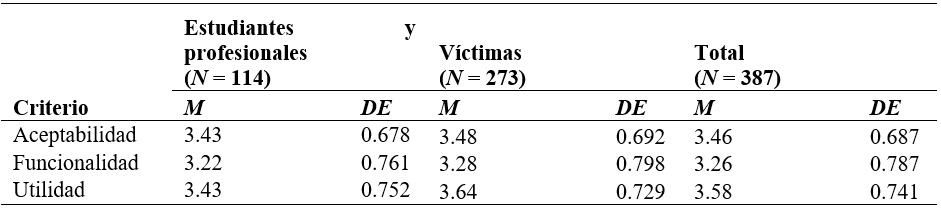

Prueba del concepto de las herramientas lúdico-pedagógicas

Los participantes víctimas, estudiantes universitarios y profesionales mostraron alta aceptación (M = 3.46; DE = 0.687), alta valoración en la funcionalidad (M = 3.26; DE = 0.787), y alta percepción del uso que se les puede dar (M = 3.58; DE = 0.741) a las herramientas lúdico-pedagógicas (ver tabla 2). La aceptabilidad y funcionalidad tuvo una mayor valoración promedio por parte de las personas víctimas, a diferencia de la utilidad. También, el concepto de las herramientas fue valorado positivamente por los expertos, quienes consideraron que son funcionales (M = 9.3; DE = 0.95), con coherencia teórica (M = 9.6; DE = 0.48), pertinencia metodológica (M = 9.6; DE = 0.48), coherencia interna (M = 9.6; DE = 0.48), que son aplicables a la población objetivo (M = 8.5; DE = 1.02), y que es pertinente la propuesta del tiempo de aplicación (M = 9.1; DE = 1.09). Finalmente, se hicieron ajustes logísticos, de duración en la forma de implementar las herramientas, considerando las sugerencias de expertos, así como potenciales usuarios (por ejemplo, realizar las actividades en un lugar cercano a la comunidad), y se fabricó el prototipo de las herramientas para su aplicación piloto en el estudio 2.

Tabla 2

Aceptabilidad, funcionalidad y utilidad del

concepto de las herramientas

Estudio 2: validación piloto

Participantes

Participaron voluntariamente 30 personas, identificadas como víctimas del conflicto armado. El 90 % eran mujeres y el 10 % hombres, con edades entre 19 y 83 años (M= 46.4; DS = 16.81). Todos vivían en condiciones socioeconómicas bajas. En la mayoría predominó un bajo nivel educativo, pues el 66.7 % dijeron tener estudio de primaria o secundaria, el 26.7 % estudios técnicos, tecnológicos o universitarios, y 6.7 % dijeron no tener estudios. El total de los participantes manifestaron tener un credo religioso, principalmente católico (50 %) y cristiano protestante (46.7 %). El 20 % manifestaron pertenecer a un grupo étnico, como afrodescendiente e indígena. De los 30 participantes se conformó el grupo experimental con 18 personas, de las cuales 9 residían en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) y 9 en el municipio de El Carmen (Bolívar), y el grupo control con 12 personas residentes en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). El 66.7 % de los participantes del grupo experimental manifestaron haber participado en alguna actividad psicológica, educativa o psicosocial relacionada con la promoción del perdón, mientras que en el grupo control solo el 16.7 % afirmó haberlo hecho.

Instrumentos

-

Cuestionario de caracterización. Preguntas sobre el género, edad, nivel

educativo, nivel socioeconómico, grupo étnico, credo religioso, participación

previa en actividades que promovieran el perdón, y la ofensa a trabajar en la

implementación de las herramientas.

-

- Inventario del perdón de Enright [EFI, por sus siglas en inglés]. En su versión

en español (Enright & Rique, 2004), contextualizada en la población víctima

de la violencia política en Colombia (Rocha-Payares, 2022). Consta de una

escala tipo Likert de 6 puntos con 60 ítems que miden el nivel emocional,

cognitivo y comportamental del perdón. Rocha-Payares (2022) identificó una

dimensión global de perdón con alto nivel de confiabilidad de α = 0.97. Además,

tiene una pregunta sobre la gravedad de la herida, para ser respondida en una

escala de 5 puntos (1 indica poco dañado y 5 profundamente dañado).

-

- Herramientas lúdico-pedagógicas para promover el perdón, diseñadas en el

estudio 1.

Procedimiento

Por medio de líderes sociales, se gestionó la participación voluntaria de personas víctimas, quienes firmaron el consentimiento informado. Inicialmente se realizó la caracterización y la medición pretest al grupo control, al igual que al grupo experimental mediante la aplicación del EFI. Posteriormente, se aplicaron las herramientas lúdico-pedagógicas al grupo experimental que, al estar constituido por personas de distintos lugares, requirió procesos por separado. Al finalizar, se realizó la medición postest al grupo experimental y al grupo control, administrando nuevamente el EFI. Seguidamente, se aplicaron las herramientas lúdico-pedagógicas al grupo control. Las mediciones pretest a los dos grupos y postest al grupo control se realizaron en las casas de los participantes, mientras que la aplicación de las herramientas y la medición postest al grupo experimental se realizaron en bibliotecas cercanas a las personas. Todos los instrumentos de recolección de datos estuvieron en formato físico. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Norte.

Análisis de datos

Se realizó el análisis descriptivo de los datos y el análisis comparativo pre-post para los dos grupos. Para los datos que cumplieron el supuesto de normalidad y homogeneidad de varianzas, se realizó la prueba paramétrica . de Student, y para los datos que no cumplieron los supuestos se empleó la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Se usó el software estadístico SPSS v. 27.

Resultados

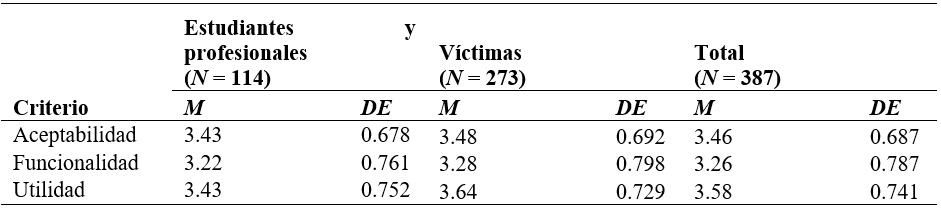

La ofensa y el ofensor

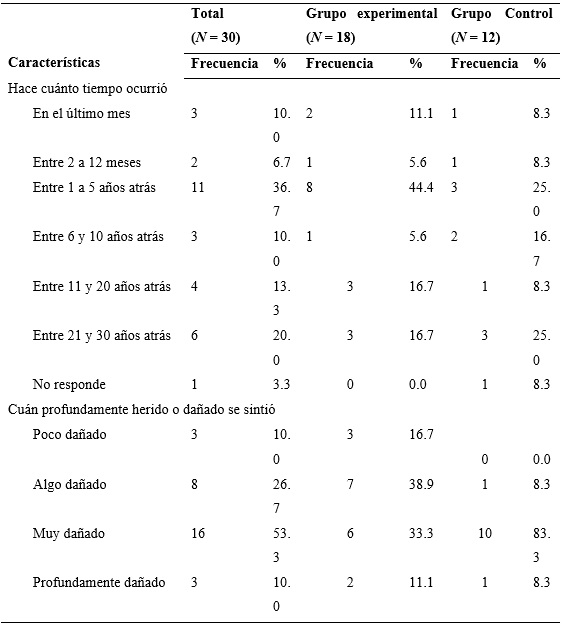

Para evaluar el nivel de perdón, cada participante escogió una ofensa que vivió en el pasado, sobre la cual trabajar en la aplicación de las herramientas lúdico-pedagógicas. El 80 % experimentó esa ofensa hace más de un año y el 33.3 % hace más de 10 años. En general, los participantes escogieron ofensas que representan heridas emocionales que han perdurado a través del tiempo y pueden ser profundas. Además, se evidenció una media de 3.63 (DS = 0.81) en la percepción de la gravedad del daño causado por la ofensa. El 63.3 % de participantes se sintió muy dañado o profundamente dañado (ver tabla 3).

Tabla 3

Características de la ofensa

El perdón antes

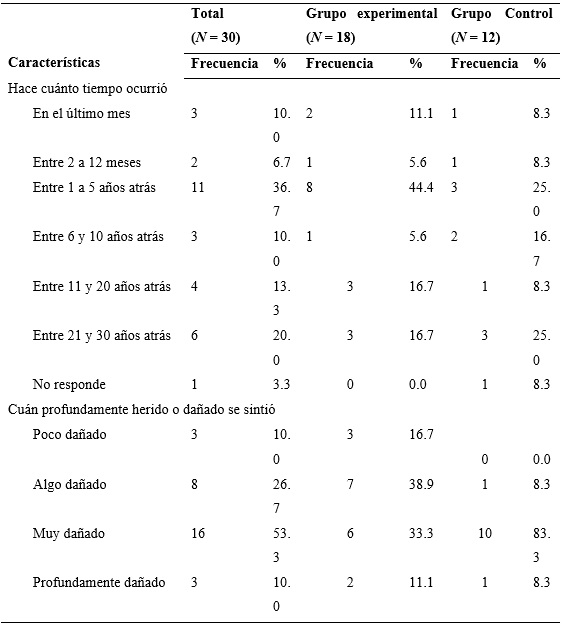

y después de la aplicación de las herramientas lúdico-pedagógicas

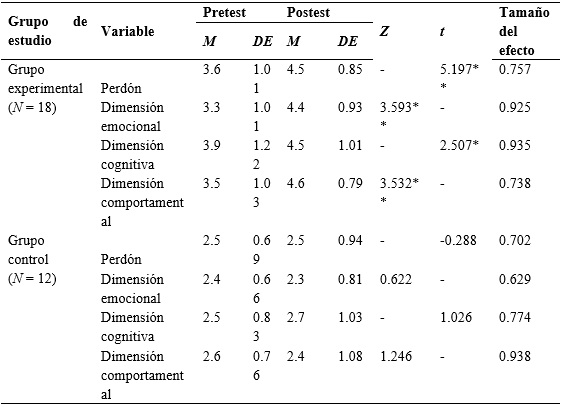

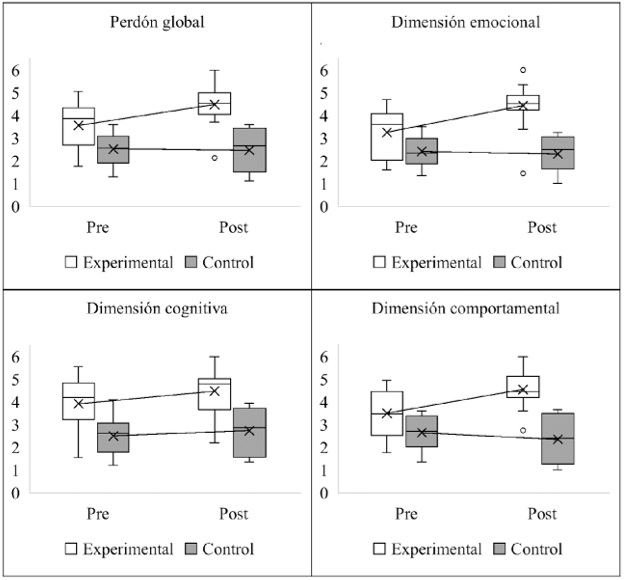

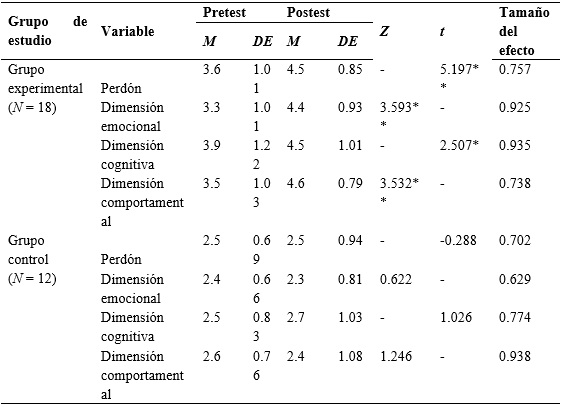

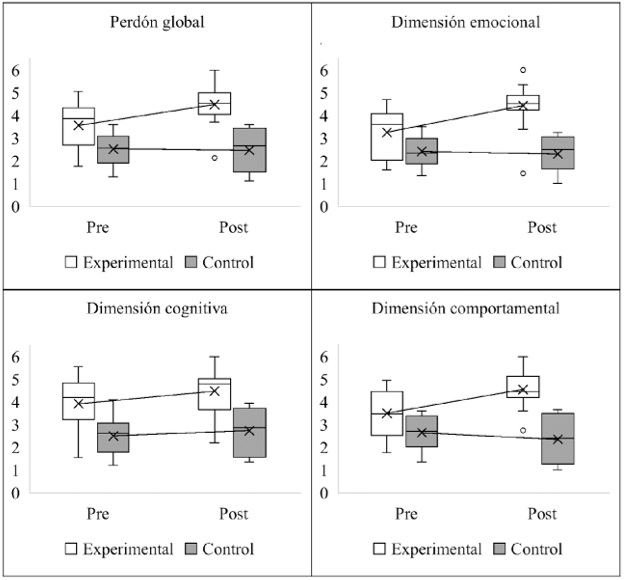

Se reportan los promedios del perdón y de sus dimensiones: emocional, cognitiva y comportamental, y los resultados de la comparación pre-post de las variables para el grupo control y el grupo experimental (ver tabla 4). En la medición pretest, el grupo experimental tuvo un nivel medio de perdón, teniendo en cuenta que el promedio fue M = 3.6 (DE = 1.01), y que el promedio de sus dimensiones fue entre 3.3 y 3.9, mientras que el grupo control se ubicó en un nivel bajo de perdón, pues reveló un promedio del perdón de 2.5 (DE = 0.69) y un rango de promedios de sus dimensiones entre 2.4 y 2.6.

Según la medida postest del perdón, el promedio para el grupo experimental fue de 4.5 (DE = 0.85), mientras que el grupo control mantuvo el promedio del pretest en 2.5 (DE = 0.94). De acuerdo con el análisis comparativo, solo el grupo experimental presentó un aumento estadísticamente significativo en la medida postest del perdón y sus dimensiones (ver tabla 4 y figura 1). Con estos resultados se confirmó la hipótesis del estudio.

Tabla 4

Descripción y comparación pre-post del perdón y

sus dimensiones

Figura 1.

Comparación pre-post del grupo experimental y grupo control

Figura 1.

Comparación pre-post del grupo experimental y grupo control

Discusión

El proceso llevado a cabo permitió desarrollar herramientas lúdico-pedagógicas para promover el perdón en víctimas de la violencia política en el Caribe colombiano. Con el estudio 1 se alcanzó el objetivo de diseñarlas a partir de evidencia empírica, fundamentos teóricos y participación ciudadana. Con el estudio 2 fue posible determinar la efectividad de las herramientas en una muestra piloto.

Los resultados de la medición pretest indican que los participantes presentaron algunas reacciones negativas y otras positivas hacia su ofensor. Esto comprueba la teoría sobre las reacciones negativas que suelen tener las personas cuando son ofendidas. Al respecto, Prieto-Ursúa (2020) plantea que las personas responden frente a una ofensa con un malestar emocional (como rabia, tristeza, dolor, rencor y odio), con comportamientos de evitación o vengativos hacia el ofensor, y con pensamientos alrededor de la ofensa e ideas despectivas sobre el ofensor. Por su parte, las reacciones positivas pueden estar asociadas a la relación con el ofensor o a distintos factores que pudieron haber favorecido el avance en el proceso del perdón al pasar el tiempo (Castrillón-Guerrero et al., 2018; Domínguez & Aleán, 2020).

En general, en el pretest los participantes no tuvieron un nivel alto del perdón, lo que coincide con lo encontrado por Rocha-Payares (2022), en su estudio con personas víctimas de la región Caribe, y con la baja voluntad a perdonar encontrada en la población colombiana por López-López et al. (2018). El grupo experimental tuvo un mayor nivel de perdón que el grupo control, posiblemente porque la mayoría de los participantes del grupo experimental habían participado anteriormente en intervenciones que promovieron el perdón, mientras que la mayoría del grupo control no lo había hecho. Es posible desarrollar un patrón perdonador cuando se ha practicado el perdón previamente (Rocha et al., 2017).

En la medición postest, solo el grupo experimental presentó avances en el proceso de perdón, a diferencia del grupo control. Esto implica que la implementación de las herramientas lúdico-pedagógicas posibilitó en los participantes el aumento de las reacciones positivas y la reducción de las reacciones negativas hacia su ofensor. Es decir, que experimentaron cambios emocionales que liberaron el odio, rencor y resentimiento, y practicaron la empatía e incluso el afecto positivo (Enright & Fitzgibbons, 2015). También se evidenciaron cambios cognitivos a medida que disminuyeron o desaparecieron los deseos de venganza, así como juicios negativos en contra del ofensor, a cambio de la rehumanización del otro (Rye & Pargament, 2002); unido a cambios comportamentales con una tendencia hacia la compasión, el diálogo y la conciliación en vez de las conductas agresivas o evitativas hacia el ofensor (Enright & Fitzgibbons, 2015).

Los cambios mostrados en el estudio 2 evidencian la efectividad de las herramientas diseñadas en el estudio 1. Para lograr estos resultados, durante el diseño fue fundamental la participación de expertos, profesionales y estudiantes, quienes aportaron ideas, experiencias previas y necesidades propias del trabajo de campo, así como la participación de las personas víctimas, cuyos aportes permitieron establecer las bases y características de las herramientas para responder al contexto sociocultural, y a las necesidades y características de la población objetivo.

Como resultado, las herramientas lúdico-pedagógicas desarrolladas para implementar el modelo de Rocha-Payares (2023) promueven el perdón de ofensas con distintos grados de gravedad y duración. Por un lado, ayudan a los participantes a descubrir los recursos y estrategias de afrontamiento con los que cuentan, y permiten reconocer los esfuerzos cognitivos y comportamentales desarrollados para manejar las situaciones desbordantes (Lazarus & Folkman, 1986). Así se hace conciencia de las diferentes formas de afrontar las situaciones adversas, incluida la ofensa que se esté trabajando. Por otro lado, facilitan la exploración, el reconocimiento y la liberación del enojo hacia el ofensor. Con ello es posible (a) validar la emoción en la medida que las personas comprenden su derecho al enojo (Prieto-Ursúa, 2020), (b) propiciar el descubrimiento de las consecuencias de albergar esas emociones, (c) incentivar la meta de reducir o eliminar la ira (Enright & Fitzgibbons, 2015), y (d) facilitar estrategias para manejar de manera adaptativa tales emociones.

Además, al abordar las consecuencias negativas de las injusticias vividas, es posible hacer memoria de la ofensa y los daños ocasionados en un entorno de tanto apoyo como de sanación. De esa manera, expresar la ofensa a otros da la oportunidad de reducir su dolor e impacto (Wade & Worthington, 2005), dignificar a las víctimas, hacer conciencia para la no repetición, reconocer la necesidad de curar la herida y presentar al perdón como una opción sanadora (Rico et al., 2023). También, las herramientas facilitan la decisión de perdonar al ofensor, porque proveen información clara sobre lo que es y no es el perdón (Enright & Fitzgibbons, 2015), las cuales crean un escenario para que las personas dialoguen y aclaren sus ideas respecto al perdón (Harris & Thoresen, 2006), eviten confusiones, tengan menos riesgo de victimización en el proceso y precisen sus objetivos personales respecto al perdón, de tal manera que estén informados al momento de tomar la decisión de perdonar (Wade & Worthington, 2005).

Adicionalmente, las herramientas son útiles para facilitar la resignificación de la ofensa, lo cual permite dignificar a la víctima a partir del reconocimiento de los hechos y la comprensión de que lo que pasó hace parte de la historia de la persona (Rico et al., 2023), y aporta a la reorganización de la experiencia y superación del dolor (Wade & Worthington, 2005). Asimismo, fomentan la rehumanización del ofensor, lo cual aproxima a los participantes a empatizar con quien les hirió (Rico et al., 2023). Además, al promover la empatía hacia el ofensor, es posible que la víctima tenga una percepción menos negativa del ofensor, y al fomentar la compasión se orienta a practicar el bien a cambio del odio y venganza, facilitando el proceso de perdón (Enright & Fitzgibbons, 2015).

Por otro lado, las herramientas presentan al perdón como un regalo para uno mismo, que es posible compartir con los demás, a medida que se fomenta la aceptación de lo vivido y el dolor sufrido. Esto hace posible la disminución del dolor y favorece el bienestar (Enright & Fitzgibbons, 2015). También, posibilitan la toma de conciencia sobre los cambios experimentados durante el proceso del perdón, y se estima que esto repercute positivamente en la salud mental, porque la toma de conciencia permite la disminución de las emociones negativas, el alivio que esto representa y el beneficio para la salud mental, de tal manera que ese sentimiento puede generar menos ansiedad o depresión y más esperanza y autoestima (Enright & Fitzgibbons, 2015).

En general, el uso de la lúdica favorece la autorreflexión. Esta es relevante para comprender y analizar la ofensa (Castrillón-Guerrero et al., (2018), y así avanzar en el proceso de perdón (Worthington, 2001; Enright & Fitzgibbons, 2015). Además, el uso de las herramientas lúdico-pedagógicas de manera grupal permite la socialización, creación y fortalecimiento de vínculos, al igual que redes de apoyo, porque el participante asume un papel social activo, que le permite establecer relaciones de confianza y compartir abiertamente tanto sentimientos como emociones (Villa, 2016). El apoyo social puede ser necesario en el proceso de perdón, porque en ocasiones las personas se sienten solas y aisladas debido a la injusticia que vivieron, así como el hecho de hablar del tema y compartir experiencias con otras personas puede motivar y facilitar el proceso (Enright & Fitzgibbons, 2015).

Las limitaciones del proceso investigativo radican en que los participantes corresponden a una sola región sociocultural del país (región Caribe), y que la efectividad de las herramientas se comprobó con una muestra pequeña mediante una sola medida postest. Por tanto, se sugiere que en futuros estudios se realice una validación con una muestra estadísticamente significativa y de contextos socioculturales correspondientes a otras regiones del país, en las cuales que se evalúe el impacto a corto, mediano y largo plazo.

Conclusiones

El proceso empleado para el diseño de las herramientas lúdico-pedagógicas, con la participación de expertos y potenciales usuarios, puede ser un referente para crear más instrumentos necesarios en la construcción de una cultura de paz, que corresponda con las necesidades y contextos de las poblaciones. Además, las herramientas lúdicas de aplicación vivencial son recursos adecuados tanto para comprender como para transformar las situaciones vividas a nivel individual y comunitario (Beristain, 2014), promoviendo así la salud mental de la población víctima del conflicto armado, porque ayudar a las personas a avanzar en su proceso de perdón favorece la superación del trauma psicosocial (Rocha-Payares, 2022), reduce la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, aumentando los niveles de bienestar y calidad de vida (Webb & Toussaint, 2020).

La aplicación de las herramientas desarrolladas es útil en la construcción de paz. Por un lado, porque aportar a la liberación del enojo, odio y resentimiento en el mundo interior de las personas facilita el logro de la paz en la sociedad (Enright & Fitzgibbons, 2015), pues el perdón contribuye a transformar positivamente las violencias en relaciones interpersonales y sociales sanas (Wenzel, 2020; Villa-Gómez et al., 2023). Por otro lado, porque al requerir una intervención grupal se generan espacios donde se tejen y fortalecen relaciones que contribuyen a la construcción de redes de apoyo e inclusión social (Barrero-Gómez et al., 2018).

El alcance de la aplicación de las herramientas tiene una proyección amplia, pues la pedagogía social transciende los escenarios de educación formal, y es viable en contextos informales, con población adulta y comunidades étnicas (del Pozo et al., 2018), tal como se evidenció en la aplicación piloto. De este modo, es una alternativa para los profesionales que buscan promover el perdón de manera lúdica en la población víctima del conflicto armado en Colombia.

Agradecimientos

Se agradece la financiación recibida para el desarrollo de los

estudios por el Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología e Innovación

Francisco José de Caldas, por medio de la convocatoria 935 del Ministerio de

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Referencias

Amarís, M., Valle, M., & Acuña, E. (2019). Perfil psicosocial de la salud mental de las víctimas de la violencia en Colombia. En M. Amarís & C. Madariaga (Eds.), Intervenir para reparar. Recuperación de la dignidad y la salud mental en contextos de violencia (pp. 173-182). Universidad del Norte.

Beristain, C. M. (2014). Acompañar los procesos con las víctimas. Fondo de Justicia Transicional.

Barrero-Gómez, K., Galeano-Sarmiento, A., & Otero-Hyman, E. (2018). Penta-inclusión: herramienta lúdico-pedagógica para la paz integral en niños, niñas y familias de la Fundación Nacional Batuta en el centro de música Santiago de las Atalayas [Trabajo de grado] Universidad de la Salle. https://hdl.handle.net/20.500.14625/27215

Baskin, T. (2023). What works in forgiveness therapy? Discussing recent meta-analyses. En G. Pettigrove & R. Enright (Eds.), The Routledge handbook of the philosophy and psychology of forgiveness (pp. 546-558). Routledge Taylor & Francis Group.

Blanco, A., & Amarís, M. (2014). La ruta psicosocial del desplazamiento: una perspectiva de género. Universitas Psychologica, 13(2), 661-679. https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-2.rpdu

Castrillón-Guerrero, L., Riveros, V., Knudsen, M., López-López, W., Correa, A., & Castañeda, J. (2018). Comprensiones de perdón, reconciliación y justicia en víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Revista de Estudios Sociales, 1(63), 84-98. https://doi.org/10.7440/res63.2018.07

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2. ed.). Centro Nacional de Memoria Histórica.

Cerdas-Agüero, E. (2013). Experiencias y aprendizajes con juegos cooperativos. Revista de Paz y Conflictos, 6, 107-123. https://www.redalyc.org/pdf/2050/205027536005.pdf

Cerquera, A., Matajira, Y., & Peña, A. (2020). Estrategias de afrontamiento y nivel de resiliencia presentes en adultos jóvenes víctimas del conflicto armado Colombiano: un estudio correlacional. Psykhe, 29(2), 1-14. https://doi.org/10.7764/psykhe.29.2.1513

Comisión de la Verdad. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe final Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición.

Cortés, A., Torres, A., López-López, W., Pérez, C., & Pineda-Marín, C. (2016). Comprensiones sobre el perdón y la reconciliación en el contexto del conflicto armado colombiano. Psychosocial Intervention, 25(1), 19-25. https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.09.004

De la Morena, M. (2015). Sistematización de los encuentros de reconciliación de la Fundación Ágape por Colombia. Una mirada a la reconciliación como estrategia de reparación simbólica de los sobrevivientes del conflicto armado según su propia percepción [Trabajo de grado]. Corporación Universitaria Minuto de Dios. https://repository.uniminuto.edu/items/a1d6ddec-dc49-4834-8e23-740dda31836a

Del Pozo, F., Jiménez, F., & Barrientos, A. (2018). Pedagogía social y educación social en Colombia: cómo construir la cultura de paz comunitaria en el postconflicto. Zona Próxima, 29, 32-51. http://doi.org/10.14482/zp.29.0004

DiBlasio, F. (2023). Forgiveness with couples and families. En G. Pettigrove & R. Enright (Eds.), The Routledge handbook of the philosophy and psychology of forgiveness (pp. 492-504). Routledge Taylor & Francis Group.

Domínguez, E., & Aleán, M. (2020). Narrativas para la emergencia del perdón, la reparación y la reconciliación en víctimas del conflicto armado en Colombia. Aposta, Revista de Ciencias Sociales, 84, 62-78. https://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/maalean.pdf

Echeburúa, E., & Amor, P. (2019). Memoria traumática: estrategias de afrontamiento adaptativas e inadaptativas. Terapia Psicológica, 37(1), 71-80. https://doi.org/10.4067/S0718-48082019000100071

Enright, R. D., Freedman, S., & Rique, J. (1998). The psychology of interpersonal forgiveness. En R. Enright & J. North (Eds.), Exploring forgiveness (pp. 46-62). University of Wisconsin Press.

Enright, R., & Fitzgibbons, R. (2015). Forgiveness therapy: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. American Psychological Association.

Enright, R., & Rique, J. (2004). The Enright forgiveness inventory. Manual, instrument and scoring guide. Mind Garden.

Freire-Vieira, V. (2019). Um estudo sobre o percurso formativo das Escolas de Perdão e Reconciliação (ESPERE) e os fundamentos da justiça restaurativa. Universidad de San Paulo.

Fundación para la Reconciliación. (2025). Escuelas de perdón y reconciliación. https://fundacionparalareconciliacion.org/escuelas-de-perdon-y-reconciliacion--espere-

Harris, A., & Thoresen, C. (2006). Extending the influence of positive psychology interventions into health care settings: Lessons from self-efficacy and forgiveness. The Journal of Positive Psychology, 1(1), 27-36. http://doi.org/10.1080/17439760500380930

Lazarus, R., & Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Ediciones Martínez Roca, S. A.

López-López, W., Pérez, C., & Pineda-Marin, C. (2016). Relación entre el perdón, la reconciliación y la salud mental de las víctimas de la violencia socio-política. Revista de Victimología, 3, 141-159. https://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia/article/view/39/23

López-López, W., Pineda, C., & Mullet, E. (2014). El perdón como proceso de transformación para la paz. En J. Ruiz (Ed.), Psicología Social y Justicia (pp. 225-238). Universidad Nacional de Colombia Editorial.

López-López, W., Sandoval, G., Rodríguez, S., Ruiz, C., León, J., Pineda-Marín, C., & Mullet, E. (2018). Forgiving former perpetrators of violence and reintegrating them into Colombian civil society: Noncombatant citizens’ positions. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(2), 201-215. https://doi.org/10.1037/pac0000295

Park, J., & Galiti, P. (2023). Forgiveness education: International perspectives for children and youth. En G. Pettigrove & R. Enright (Eds.), The Routledge handbook of the philosophy and psychology of forgiveness (pp. 570-582). Routledge Taylor & Francis Group.

Peñate, F., & Botella, E. (2019). Juego de paz. Elaboración en el aula de juegos históricos cooperativos. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 8(1), 163-180. https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.1.010

Peltier-Bonneau, L., & Szwarcberg, M. (2019). Transformación de las emociones en las víctimas del conflicto armado para la reconciliación en Colombia. Desafíos, 31(2), 197-229. http://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.7283

Prieto-Ursúa, M. (2020). El derecho al olvido y los procesos de perdón. Sal Terrae: Revista de Teología Pastoral, 108(1252), 153-165. http://hdl.handle.net/11531/44721

Rico, D., Cristancho, H., De la Cruz, A. & Alzate, M. (2023). Procesos psicosociales vinculados a la memoria y al perdón en víctimas movilizadas en Colombia. Revista de Estudios Sociales, 86, 83-102. https://doi.org/10.7440/res86.2023.06

Rocha-Payares, A., Amarís, M., & López-López, W. (2017). El perdón como estrategia de afrontamiento. Una mirada desde el modelo de la complejidad del afrontamiento. Terapia Psicológica, 35(3), 271-281. https://doi.org/10.4067/S0718-48082017000300271

Rocha-Payares, A. (2022). Relación funcional del perdón sobre el trauma psicosocial y el bienestar subjetivo en víctimas de violencia política en Colombia. Universidad del Norte.

Rocha-Payares, A. (2023). Modelo de intervención psicopedagógico para promover el perdón: Camino hacia el perdón [Manuscrito inédito].

Rye, M., & Pargament, K. (2002). Forgiveness and romantic relationships in college: Can it heal the wounded heart? Journal of Clinical Psychology, 58(4), 419-441. https://doi.org/10.1002/jclp.1153

Strelan, P., & Covic, T. (2006). A review of forgiveness process models and a coping framework to guide future research. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(10), 1059-1085. https://doi.org/10.1521/jscp.2006.25.10.1059

Toussaint, L., Worthington, E., Willliams, D., & Webb, J. (2020). Forgiveness and physical health. En E. Worthington & N. Wade (Eds.), Handbook of forgiveness (2a ed.). Routledge.

Ulrich, K., & Eppinger, S. (2013). Diseño y desarrollo de productos. McGraw-Hill.

Unidad para las Víctimas. (2025). Registro único de víctimas-RUV. https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/

Villa, J. (2016). Perdón y reconciliación: una perspectiva psicosocial desde la no violencia. Polis, Revista Lationamericana, 15(43), 131-157. https://doi.org/10.4067/s0718-65682016000100007

Villa-Gómez, J., López-López, W., Quiceno, L., Pineda-Marín, C., Hurtado, J., & Urrego-Arango, E. (2023). Ciudadanos del común y construcción de paz. Creencias sociales sobre el perdón, la justicia y la reconciliación en Colombia. Revista de Estudios Sociales, 86, 63-81. https://doi.org/10.7440/res86.2023.05

Wade, N., Hoyt, W., Kidwell, J., & Worthington, E. (2014). Efficacy of psychotherapeutic interventions to promote forgiveness: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(1), 154-170. https://doi.org/10.1037/a0035268

Wade, N., & Tittler, M. (2020). Psychological interventions to promote forgiveness of others. Review of empirical evidence. En E. Worthington & N. Wade (Eds.), Handbook of forgiveness (2. ed., pp. 255-265) . Routledge.

Wade, N., & Worthington, E. (2005). In search of a common core: A content analysis of interventions to promote forgiveness. Psychotherapy, 42(2), 160-177. https://doi.org/10.1037/0033-3204.42.2.160

Webb, J., & Toussaint, L. (2020). Forgiveness, well-being, and mental health. En E. Worthington & N. Wade (Eds.), Handbook of forgiveness (2ª ed., pp. 188-197). Routledge.

Wenzel, M. (2020). Forgiveness, reconciliation, and peace between groups. En E. Worthington & N. Wade (Eds.), Handbook of forgiveness (2ª ed., pp. 322-331). Routledge.

Worthington, E. (2001). Five steps to forgiveness: The art and science of forgiving. Crown Publishing Group.

Worthington, E. (2020). An update of the REACH forgiveness. Model psychoeducation in groups, do-it-yourself formats, couple enrichment, religious congregations, and as an adjunct to psychotherapy. En E. Worthington & N. Wade (Eds.), Handbook of forgiveness (2ª ed., pp. 277-287). Routledge.

Notas

*

Artículo de investigación.

Notas de autor

aAutor de correspondencia. Correo electrónico: arelis.rochap0411@gmail.com

Información adicional

Para citar este

artículo: Rocha-Payares, A. E.,

Palacio, J. E., Macías, M. A., Zapata, & M. P. (2025). Universitas

Psychologica, 24, 1-14. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy24.dehl